- +1

我,51岁,瘫痪23年,被丈夫嫌弃与亲友疏离,母亲支撑我活下去 | 定格

原创 老歌 人间故事铺

一间病房,一张病床,一位瘫痪病人的下半辈子都将在这里度过。经历了生命的至暗时刻,生活被无数意外填满,但“活着”的念头一直很强烈。

人间故事铺

storytelling

口述:曾金莲

记录:马朝虎

1

由于新冠疫情,连续三个春节,我没能跟家人团聚,是独自一人在医院病房里度过的。大年三十,大多数病人都会被家人接回家,吵吵嚷嚷的病房顿时安静了下来。这种安静,让我感到害怕。

今年春节,我一定得在家里过。

大年三十这天下午,我做过血透,被妈妈接回到了马初村的娘家。两个弟弟弟媳和侄子侄女们回来了,我儿子也来了,女儿结婚成家后,正月里才会回来。我丈夫没有过来,他跟我和我的娘家早已经有了隔阂,在他大溪沿村的家过年。

妈妈烧的年夜饭特别丰盛,我有高血压、糖尿病、肾衰竭等疾病,需要忌口,只吃了点青菜。一年一度的团聚,一家人边吃边聊,谈论最多的是外面世界的变化,我发现自己不怎么插得上话,像一个局外人,从心底升上来一种自卑感。

我确实是一个局外人。我瘫痪在床已经23年,以医院的病房为家也已经7年了,跟外面的世界隔着一道墙。

跨年的钟声刚刚敲过,我感到浑身难受,连气也喘不上来,脸憋得铁青。弟弟连忙开车把我送回医院。经过诊疗,我稍微舒服了一些。2022年12月底,我感染了新冠病毒,明显感觉到自己的身体又差了许多,我不想死,要活着。

…………

讲述人:曾金莲

其实我离开医院,即使没有突发情况,也呆不了两天时间,因为我一星期要做4次血透。

我最感谢的是我的妈妈,这些年,要是没有她,我早没有了,活不到现在。

…………

曾金莲的母亲

今年春节,我在家才呆十来个小时,又回到了常山县人民医院肾内科和风湿免疫科病房。

跟病区的医护人员相处了7个年头,他们很同情我,说病房随时给我准备着,我也把病房当成了自己的家,很多家什也都放在病房里,有一年四季的衣服鞋帽铺盖,有柴米油盐锅盆碗筷……

去年9月1日,医院启用新的内科住院大楼,“乔迁新居”时,妈妈花了两个多小时才把所有东西搬运到位。

…………

新住院大楼

病房长长的走廊

住在病房里,一日三餐都是妈妈在逼仄的卫生间里做的。医院病区其实是禁止患者及家属做饭的,担心用电不安全和油烟污染环境。医院设有食堂,可以订餐,非常方便。但我不习惯吃医院食堂的饭菜,最主要的原因还是嫌食堂的饭菜贵,自己烧便宜。医护人员了解到我的实际情况后,就睁一只眼闭一只眼了。

我们吃的饭菜非蒸即煮,每一餐,两人只做一只菜就够了,吃得清汤寡水,有的青菜,还是妈妈从菜市场拣来的,有的病友看我们吃得如此简单,就将自己的菜拔一些给我们。

…………

在卫生间做饭

仇菊英从菜市场拣来的丝瓜和苦瓜

每天吃过饭,安排我休息后,妈妈会去其他病房走动走动,和他们说说话。时间久了,几乎和病区里所有患者和家属相熟。回到自己的病房,妈妈跟我说说他们的事情,我很茫然。我的“朋友圈”很小很小,除了同一病房的病友及家属外,我几乎接触不到什么人。

23年前的一次事故,把我的世界浓缩于一张床上了。

2

2000年11月20日,我和往日一样,在离家15公里之外衢州市的一家建筑工地上打工,建筑物一天天升高,我负责将水泥、砖头、钢筋等建筑材料通过升降机运送到各道工序上去。

我丈夫在建筑工地上做钢筋工,虽然辛苦,但工资还算过得去。希望将小日子过得更好的我把女儿交给妈妈看管,与丈夫一起上建筑工地打工。家里的房子建造到一半,因为没有钱停了下来,我希望尽快赚到钱,把房子结顶。

那一年,我28岁,对未来充满了希望。

11月份,南方天高云淡,每次随着升降机把建筑材料运往高处,看到附近的高楼大厦被踩到脚下,又看到远处的河流和田野,我感到神清气爽。

我爸爸妈妈是老实巴交的农民,我是家中的长女,下面有两个弟弟和一个妹妹,初中毕业后,我就辍学回家下地干活,以减轻家里的负担。我心里清楚,出生在农村的女子,生命的轨迹平铺直叙——结婚成家、生儿育女,往后生活的好坏完全要凭运气。

我21岁那年,在媒人的撮合之下,嫁给了同样出生在农村的丈夫。丈夫话不多,肯吃苦,但脾气比较暴躁,空闲时间会跟几个熟人打打牌。整体上,我对他还是满意的。

一年后,女儿出生了。

从上世纪的80年代开始,农村的壮劳力纷纷离开土地,走出村庄,来到城市的工厂、建设工地上打工。城市里的高楼大厦、车水马龙、灯红酒绿,大多数是由我们构造起来的。我们从城里赚到钱后,就把老家的旧房子拆掉,建起新的楼房。但这些楼房的利用率非常低,只有过年的时候才回来住上几天,其他的日子,基本上是空置着的,落满灰尘。

然而在老家建造一座楼房,仍然是我人生的终极目标。

那天上午10点钟左右,我推着一翻斗车的砖头,由升降机载着上升到作业平台的时候,升降机出现了故障,加上操作人员的失误,升降机突然失控,开始快速下坠。我只听到耳边“呼呼”的风声,就失去了知觉。

等我醒来,已经是第二天的晚上了,妈妈守在一边,眼睛已经哭得红肿。

这次的事故,导致我脊椎骨粉碎性断裂,椎管内脊髓、神经等严重受损,医师预期,从此以后,我站起来行走的概率几乎是零,终生将与床为伴。

2000年11月20日,对我们一家人来说是灾难深重、祸不单行的一天——上午,我出事故,下午,我叔叔在造渠道时当场摔死。

农村里的人有点迷信,我和妈妈曾经多次复盘这一年家运为何会如此之背,想来想去,认为霉运缘自于这年正月初一丈夫和我的吵架。

除夕的晚上,丈夫吃过饭就外出找人打牌了,直到凌晨4点钟才回家。我很生气,不给他开门。丈夫强行入门,还把厨房里的锅碗瓢盆都砸了个稀巴烂。当地有这样一种说法,砸锅碗瓢盆寓意倒灶,人们说这个人要走霉运,经常用“倒灶”或“倒霉”来形容。

3

我在医院里医治了近一年时间,断断续续赔偿来的20多万元花了个精光,家里也贴进去不少的钱,但下身瘫痪的事实没有任何改变。我对自己失去知觉的下半身充满了怨恨,一次次地用力捶打,甚至找出针来乱扎,毫无疼痛的感觉,我多么希望找回疼痛的感觉。

2001年10月份,我被拉回到了位于常山县招贤镇大溪沿村的家里。这座建造了一半的房子,我不知道什么时候才能完工了。

丈夫依旧在建筑工地上做钢筋工,皮肤晒得漆黑,话变得更加少了,用当地人的话说就是闷得像一只葫芦。丈夫出工的时候,7岁的女儿负责照顾我,她学会了烧饭做菜,还能帮我擦身洗脸梳头。曾经,我许诺要带她去衢州的儿童公园好好地玩上一天,开碰碰车,坐旋转木马,看来,这个愿望永远也实现不了了,我扯过被子蒙住自己的脸假装睡觉,不想让女儿看到自己在流眼泪。

只要有时间,爸爸妈妈会从东案乡的马初村出发,走上十几公里路过来照顾一下我,顺便送点吃的东西。

这年12月的一天,爸爸妈妈看过我离开,已经走出大溪沿村的村口了,爸爸忽然说把一只袋子落在我家。爸爸又返身回来,坐在床头陪我又说了很多话。半个月后,爸爸突发疾病去世了。这个场景一次次地在我脑海里回放,我觉得爸爸预感到自己来日不多了,是找借口多看我一眼,多陪我一会儿。

这一年,妈妈49岁,家庭接二连三的变故令她措手不及,两儿一女尚未成家,都等着花钱,她忍痛辞别生活不能自理的我,只身来到杭州做保姆。

熬着熬着,日子就过去了。

…………

仇菊英在照顾女儿曾金莲

2004年年初,瘫痪在床的我发现自己的肚子一天比一天鼓,怀疑是不是患上了别的毛病。去医院一检查,诊断的结果是怀孕了,而且胎儿的发育一切都很正常。

我又惊又喜,这让我好像看到了一线希望,既然都能怀孩子,说明我的身体机能还是健全的,以后康复肯定是有希望的。

10月怀胎,一朝分娩,儿子来到了这个世界上。

10岁的女儿既要照顾我,又要看管弟弟,有着跟别的孩子不一样的童年和少年,让我感到既欣慰又心疼。

儿子一天天地健康成长起来,我的目光喜欢追逐着他的身子。先是看他在房间里跚跚学步,摇摇晃晃东倒西歪的样子令我发笑。继而看他在门口的空地上蹦来跳去大呼小叫。后来,儿子奔向了更加广阔的地方,跑出了我目光所及的范围,我有些怅然若失。

而我一天天地衰败下去,由于长期不能下地,两条腿上的肌肉先是失去弹性和光泽,继而肌肉逐渐消退,只剩下一张皮依附在骨头上,而且,脚踝以下的部位开始变形了。

我所有的希望和妄想都破灭了。

…………

仇菊英抱曾金莲上轮椅

4

从9年前开始,我出现了并发症——褥疮、高血压、糖尿病等,特别是糖尿病引发的肾衰竭,需要定期去医院进行血液透析才能保住生命。

这期间,女儿出嫁,跟着丈夫在温州打工,儿子也上了小学,丈夫仍然在建筑工地打工赚钱,妈妈辞掉杭州的保姆工作,回来照顾我。

每次从20公里外的乡下赶到城里的医院看病、做血透,把我和妈妈折腾得精疲力竭,我们干脆每个月花200块钱,在医院附近租了一间储藏室住进去,还把儿子转到城郊的学校方便照顾,三代人挤住在不足10平方米的空间里。

储藏室只有一扇小小的气窗,冬天晒不进太阳,夏天又闷热异常,我的褥疮往外溢着脓血,甚至会引来嗡嗡叫的绿头苍蝇,我更加烦躁不安。

病情的进一步加剧,我再也承受不住从储藏室到医院,从医院回储藏室周而复始永无尽头地来回折腾。7年前,儿子上了初中,可以住校,我要求住院,从此,再也没有“跨”出过医院半步。

…………

护士给曾金莲送药

仇菊英推女儿曾金莲去做血透

曾金莲正在做血透

医院成了我和妈妈的家。我睡在病床上,一张陪护椅,白天是妈妈的凳子,晚上拉平后就是床铺。

…………

仇菊英的陪护椅

我病床的床头,医师给挂上了两块写有“高危”字样的牌子,一块是黄色的,提示患者极易发生压疮,也就是褥疮;一块是绿色的,提示患者极易坠床跌倒。到去年年初,在妈妈的精心护理下,我多年的褥疮已经痊愈。医师都说我妈妈创造了一个奇迹。

…………

曾金莲病床床头

除了丈夫和儿子偶尔会来医院探视一下,平常根本没有什么亲戚朋友走动,显得冷冷清清。每次看到同病房的病友有好多亲友照顾和探视,一声声问候一句句勉励,我又羡慕又心酸。

23年来,花去的医疗费已不下150万元,后续还要花费多少钱是个未知数。对于未来,我根本不敢去想,就像误入一个陌生而又黑暗的山洞,不知出处在何方,走到哪里算哪里吧。

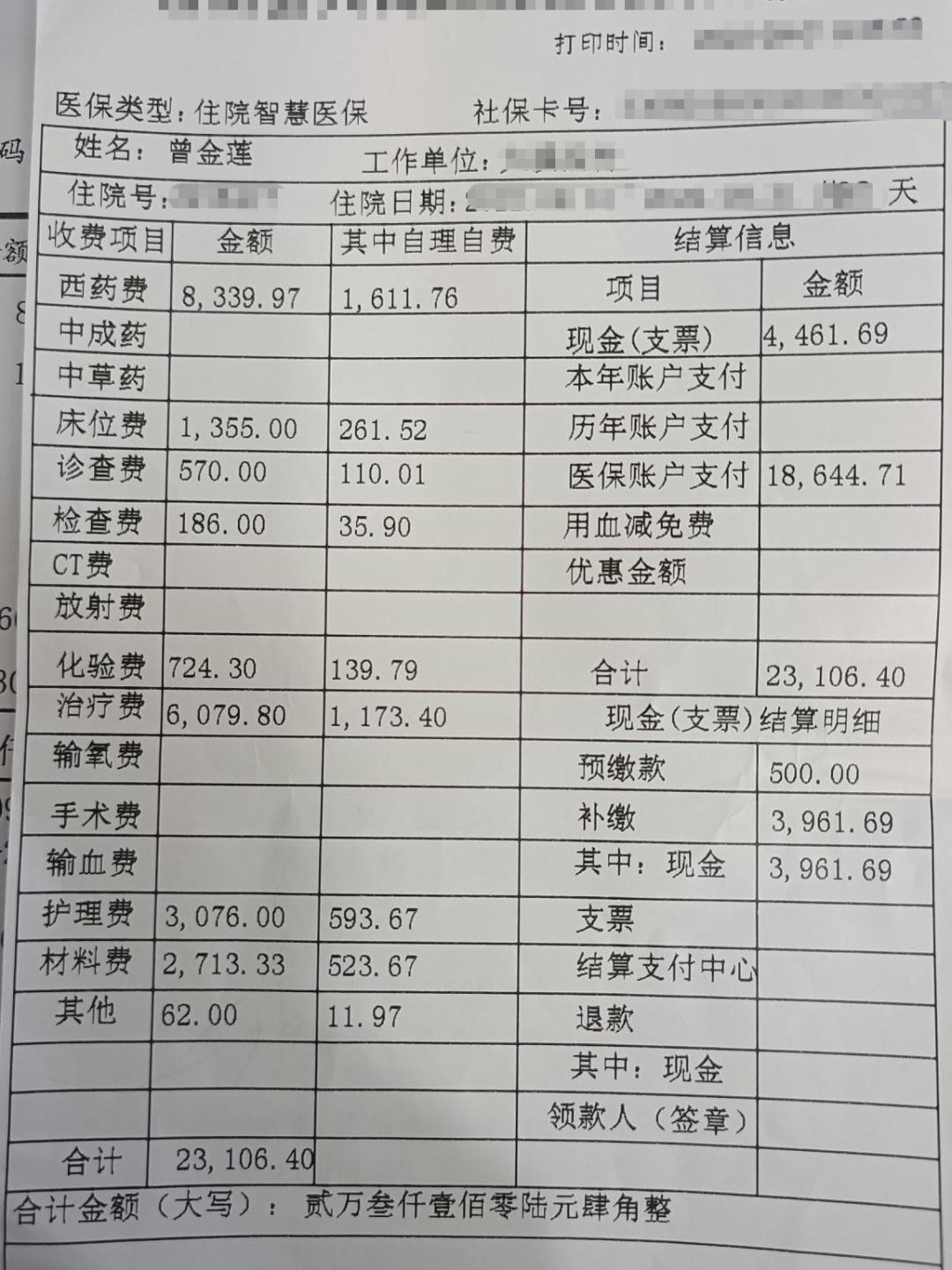

妈妈有失地保险,每个月能拿到2000来元的保险金,我纳入低保,每个月有900元的补助,再加上500元的一级残疾护理费,我们母女俩每个月的收入总共有4000元,勉强支付我住院治疗费的自理部分。

从前年开始,我的病情继续恶化,医院给我下的病危通知书就像水电费交纳单一样频繁,有几个月份自理的住院治疗费很高,加上生活开支,空洞很大,这不仅要靠丈夫来补,还得靠我和妈妈自己再想点办法。

…………

每个月住院治疗费账单

5

新冠疫情暴发以来,医院加强了管理,患者和陪护以及探视人员的进出,没有以前那么方便和随意了,丈夫来医院探视我的次数越来越少,最近3年,每年只来医院两三次。我躺在病床上,丈夫站在床头,两人眼神刚一对上,又立即闪躲开。

丈夫默默地站上10来分钟,就转身离去了。我扭过头,尽量不去看他匆匆远去的背影。

我们成了熟悉的陌生人。

丈夫比以前更加黑瘦,头发散乱,像是一蓬水草,身上的衣服好多天没有洗了,袖口沾满暗红色的铁锈。丈夫每天做钢筋工的工资已经涨到了400元,但要是遇上雨雪天气不能出工,就没有一分钱的收入,想想他的命也挺苦的。

每年,丈夫拿出2万元钱给我,其中还包括儿子的学费和生活费,我和妈妈多次叫他加钱,但他始终没有松口。他把钱捏得越来越紧了。

以前,丈夫不喜欢喝酒,从我住进医院的那年开始,他染上了酒瘾,还经常喝醉。前年春天的一个晚上,妈妈接到了他打来的电话,听得出他喝了不少酒,舌头都有些打卷,他对妈妈说:“讨老婆不是用来睡觉的吗?赶快把你女儿带回家,我要和她睡觉。”

妈妈听后,气得全身发抖,大声地斥责道:“平常你对老婆不管又不顾,还说些乱七八糟恶心的话,要是憋不住,你去找小姐好了。”

丈夫说:“找小姐要花钱,又容易得脏病,得脏病了谁出钱给我治?”

妈妈听不下去,骂了一句“猪狗不如”,就挂断了电话。

妈妈一直没能从气愤中缓过神来。其实,丈夫给妈妈打电话时,我并没有入睡,两人的对话听得一清二楚,我睁开眼睛说:“妈妈,你不用担心,我连死都不怕的人,还怕他说话难听吗?我不会难过的。”

有一天,妈妈拣到了一把别人丢弃的已经破损的有着五彩图案的雨伞,她掏腾掏腾把它修好,笑着对我说:“等你身体好了出院时,就撑这把雨伞,很好看的。”

…………

拣回来的五彩雨伞

我平静地说:“妈,你给我准备一把黑色的雨伞吧。”

空气突然沉闷下来,病房里只有监测仪器的嘀嘀声和呼叫铃声直击耳膜。我和妈妈都知道从医院出去打黑色雨伞的风俗——撑黑伞是送别逝者。

其实我心里早就明白,当我真正走出医院的时候意味着什么。

人在医院里住久了,要么怕死,要么不怕死,我属于后者。

7年时间,我目睹多位同一病房的病友走到生命的尽头。人最终都要死,只不过早一天晚一天而已。

…………

病房里

前年夏天,隔壁床住进来一位病友,病情跟我差不多,高血压、心脏病、尿毒症终末期,一星期也需要做4次血透。同病相怜,两个人比较谈得来。半个月后,病友在凌晨3点多钟停止了呼吸,遗体要等到天亮才能被送到殡仪馆。他静静地躺在隔壁床,我一点不害怕,觉得人死了就跟深睡一样。

天亮时,殡仪馆的车子来转运遗体,听到病友亲人从医院长长走廊里传来的哭声越来越远,我心头漫上来了一股悲凉,身子不由自主地颤抖起来。

6

我拖累了妈妈的下半辈子。

妈妈的想法很简单,我是从她身上掉下来的肉,我多在世界上活一天,她就能多看我一天,多听我叫几声“妈妈”。所以,妈妈把全部的心思和力气用在让我继续活着上面。

慢慢地,妈妈也找到了“商机”,她在看护我的同时,也当起了护工,帮忙照顾别的病人,赚点钱贴补我的治疗费和生活上的开支,别的护工每天的护理费是200元,她只收180元。每次妈妈有护理,我几乎不喝水,饭也吃得极少,免得妈妈为照顾我而耽误照顾别的病人。

…………

仇菊英在照顾同病房的患者

前年冬天,病房里住进一位老人,她子女工作很繁忙,脱不开身侍候在病床前,妈妈就给老人当护工,连续十几个晚上只睡一两个小时。年底老人出院,为了感谢妈妈的精心照顾,临走前,还给了妈妈一个红包,让别的护工羡慕不已。一年下来,妈妈能赚7000多元的护理费。

我去做血透的4个小时里,是妈妈最清闲的时候,她就去别的病房转一转,跟人聊聊天,还主动帮忙照顾病人,多年下来,在照顾病人上,妈妈积累起了丰富的经验,每个项目做得井井有条。妈妈能叫出整个病区医师护士的名字,也几乎认识整个病区的患者和他们的亲属,大家了解到我们的处境后,有的会偷偷塞点钱给我们。有好几位患者康复出院,还经常专程来到医院,给我们送点吃的用的东西。

刚住进医院,医师建议我要多活动活动上肢,我很快学会了编织毛线拖鞋。每天晚饭后睡觉前这段时间,窗外是浓黑的夜,远处偶有一两道车灯划过,病房内灯光柔和,我和妈妈一边织鞋,一边轻声地说着话,场面很是温馨。

毛线拖鞋凑够了10双,妈妈就拿到市场上去卖。后来,我们舍不得卖了,有好心人塞钱或送东西给我们的时候,就回送两双毛线拖鞋给人家。

…………

曾金莲在编织毛线拖鞋

曾金莲在编织毛线拖鞋

母女俩一起编织毛线拖鞋

编好的毛线拖鞋鞋面

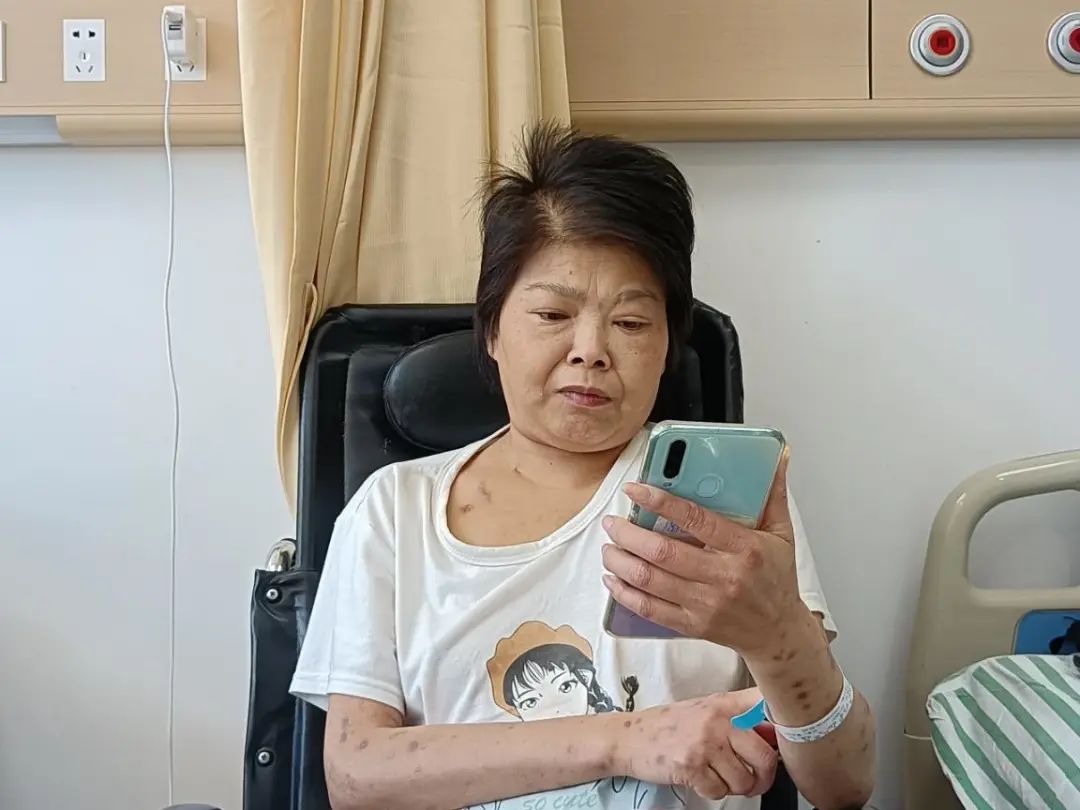

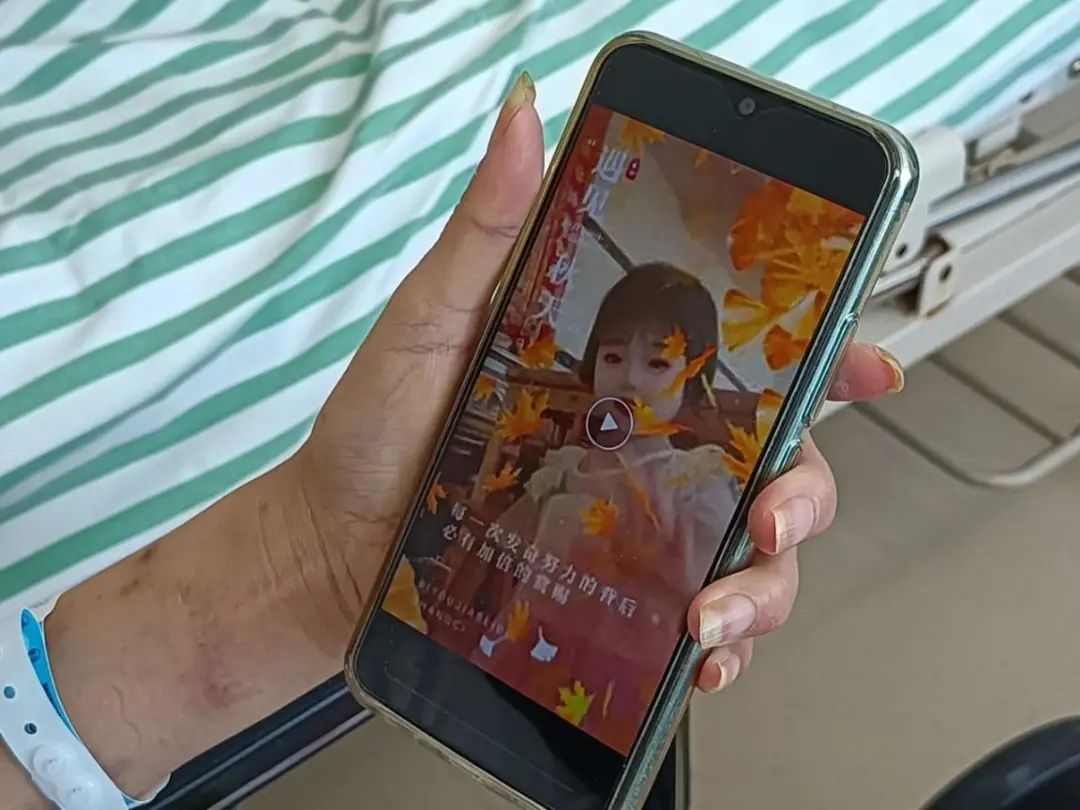

在住院的7年里,我已经当上了外婆,孙子和孙女非常活泼可爱。但由于新冠疫情,我未能跟他们见上一面。前年,女儿给我配了一部智能手机,拍了几个孩子的抖音,我把抖音收藏起来,经常点出来看上几眼。有时候也会通视频电话,听到他们奶声奶气地叫“外婆”,我心里柔软如水。

…………

曾金莲刷孙子孙女的抖音

抖音里的孙子孙女

在病房这个“家”,我和妈妈也有属于自己的烟火生活,也感受到了细如涓流的温情。

从内科住院大楼12号病房的窗口望出去,是一个宽阔的停车坪,再远处,是青山,更远处,是蓝天白云。每天,妈妈都要把我抱进轮椅,推到窗户下坐上一会儿。

透过玻璃,阳光充盈天地,也暖暖地照在我的脸上,我眯起眼睛,把目光看向窗外。但我目光能够到达的地方,是我脚步永远到达不了的地方。

…………

坐在病房窗口的曾金莲

窗外的世界

配图 | 文中配图由作者提供

原标题:《我,51岁,瘫痪23年,被丈夫嫌弃与亲友疏离,母亲支撑我活下去 | 定格》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司