- +1

树碑立传 | 绰约新妆玉有辉,素娥千队雪成围

原作者:愁予

注意!!!未经授权不得转载!!!

上真观白玉兰一隅

像乾隆爷这般在历史上拥有如此高知名度的皇帝,用这样一句话来形容他实在是再贴切不过了:朕虽然已经不在江湖,但江湖上依然还有朕的传说。写诗小能手、盖章狂魔以及那大明湖畔的夏雨荷,这些标签业已与乾隆爷紧紧相系,但这次乾隆爷想破头也未曾料到,自己居然还会被追认为植树大使。每当阳春三月,苏州穹窿山上真观的百年白玉兰绽放之际,乾隆爷植树大使的身份彷佛就又坐实几分。

1.

正所谓是山不在高,有仙则灵,自古名山大川向来便是传说中仙神道人的栖息隐逸之地。传说远在东汉初平年间,一群人正行走于苏州西边的群山之中,当他们登上众山之巅极目远眺之时,顿感山湖绵亘,天地可接,便决定于此修建上真观以祀三茅真君,这便是如今苏州穹窿山上真观的来源传说。当年修建上真观之人选定穹窿山作为观址确是个明智的选择,所谓穹窿山,天形穹窿,其色苍苍,尽管其海拔不高,但依然是苏州群山之首,明卢熊在《苏州府志》中说“此山特高峻,郡之镇也”。由此,穹窿山向来有“吴郡名山第一山”“众山之祖”的称号。于此次修建道观,倒也不至于辱没了三茅君的身份地位。

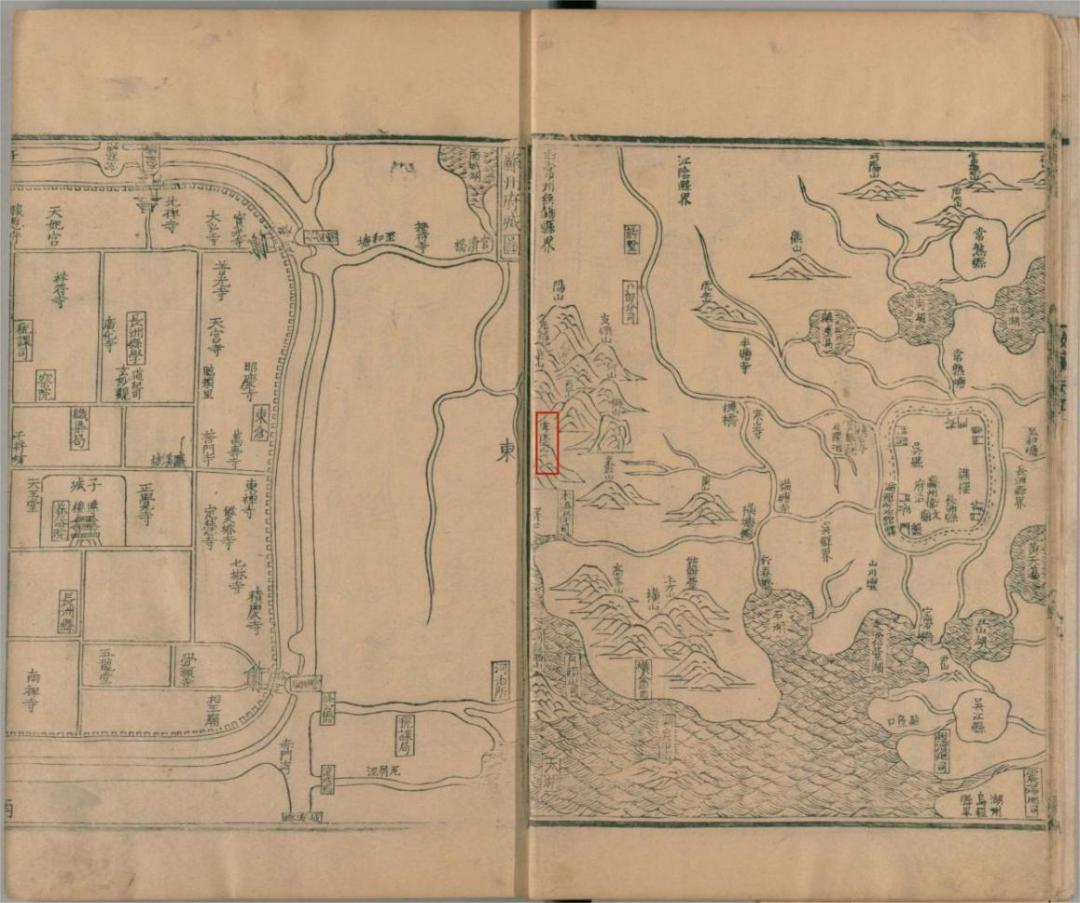

红圈标记处即为穹窿山,身处群山之巅,向西可望太湖 图片来源:王鳌《姑苏志》

尽管上真观的历史最早可追溯至汉代,但自汉迄今,上真观代有兴废,在清人的许多相关著述中,都提到了原本在峰顶可见一残碑,上刻“上清司命三茅真君”及宋朝延祐年号,这说明除却汉代起源的传说以外,至少在宋代上清观是真实存在过的。自元讫明,上真观圮塌荒废,不见记载。入清之后,大约在顺治年间,有一名曰施道渊的法师上山重葺上真观,随后上真观的规模愈大,闻名遐迩,香火鼎盛,成为了彼时的“江南第一观”。清人顾禄的《清嘉录》中记载正月初九乃是玉皇诞辰,不少苏州百姓便会于此日赴上真观烧香祈愿,蔡云就有诗云:“惯闻九日朝天去,香市穹窿第一层”。

如今的穹窿山上真观

图片来源:吴中太湖旅游

上真观无比辉煌的时刻,应当在康熙、乾隆两朝。在道家圣地这个身份的加持下,康熙、乾隆两代帝王南巡江南时都无法绕过此地,尤其是乾隆爷,他几乎每次下江南都会巡幸上真观,并留下纪念诗文。乾隆爷的诗词虽然相对而言水平不高,但自有其心胸关怀所在,如这首《穹窿山上真观》:

岳岳高居祀上真,抒诚叩必以躬亲。

太湖万顷在襟袖,穹窿亿丈凌星辰。

不问长生崇羽士,所希大有绥农民。

片刻成吟策返辔,邓尉香雪犹西邻。

每当好事者看见“不问长生崇羽士,所希大有绥农民”一句时,就总怀疑乾隆爷是在内涵“可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神”的汉文帝,并借此来抬高自己。有趣的是,乾隆爷的每首关于上真观的诗词几乎都在述说自己为百姓祈福之事,若是固定的模板也就罢了,但他总会不经意在诗词的结尾提到苏州著名的景点邓尉山香雪海,除却以上所列举的,在另外一首《穹窿山上真观叠乙酉旧作韵》的结尾处乾隆爷也说:“鸣鞭吟兴知谁引,邓尉非遥即右邻”。这也让笔者不禁怀疑乾隆爷在祈福时是否心猿意马,想必乾隆爷是更想去边上的香雪海吧,毕竟在彼处不用如此心系万民。

《南巡盛典图录》中的穹窿山

当然,乾隆爷在上真观也还做过其他的事情。传说在乾隆爷第二次巡幸上真观时,可能是出于心血来潮或是其他原因,乾隆爷居然亲自植下了一棵玉兰树,也就是如今尚存于上真观的那棵古玉兰。但事情还远远不止如此,上真观的玉兰树并非是唯一一棵传说是由乾隆手植的树木,仅仅在苏州一隅,就有多棵树木传说是乾隆爷手植的,诸如在苏州严家花园内也有一棵乾隆爷手植的白玉兰,在花山有乾隆爷手植的板栗树,在香雪海还有乾隆爷手植的白梅。放眼全国,传说乾隆爷还在海宁种过朴树,在济南种过槐树......乾隆爷身为皇帝自然是宵衣旰食,日理万机,居然还有此等精力在全国到处“种树”,为后世树立不易之典范,由此看来,这“种树大使”的称号之于乾隆爷似乎是实至名归。

上真观白玉兰的介绍

上真观白玉兰远观

清代修建的上真观在建国后遭遇了大规模的破坏,地面建筑几近全毁,但这棵乾隆手植的白玉兰却因祸得福,因树身歪曲程度太大无法成材而保存了下来。尽管在本世纪初上真观得以重建,但如今穿梭于新修上真观的朱楼黛瓦之间,也唯有通过这棵两百余年的玉兰树才可以瞥见往日的岁月。也幸亏这棵古玉兰保存至今,我们才能获悉它与苏州、与乾隆爷之间不可不说的故事,尽管这段故事依旧扑朔迷离、真假难辨。

2.

色白微碧,香味似兰,是谓玉兰也,这是明末清初的王象晋在《群芳谱》中对玉兰的简单描述,早在王象晋之前,玉兰就已经进入到了苏州文人的视线当中。尽管古人曾对玉兰花青睐有加,但其实在古代里很长的一段时间里,他们对于“玉兰”“望春”“辛夷”“木笔”等诸名目的花是傻傻分不清的。就连对农事较为精通并曾写过《学圃杂蔬》的苏州籍文人王世懋也说过:“余兄尝言玉兰花古不经见,岂木笔之新变耶?余求其说而不得”,后来有一次王世懋从书中获得线索才恍然大悟,这玉兰便是古之迎春,与别名木笔的辛夷是两种花,他还略显兴奋的与其兄分享,像是发现了何等了不起之事,估计两人彼时还傻乐了好一阵子:

明 陆治《海棠玉兰图》台北故宫博物院藏

(王世懋)亟呼元驭曰:“兄知玉兰古何名?乃迎春也”。元驭疾应曰:“果然,昨岭南一门生来见玉兰,曰此吾地迎春花,何此名为玉兰?其奇合如此。乃知迎春是本名,此地好事者美其花改呼玉兰,而岭南人尚仍其旧耳,据丛话言玉兰是迎春。”

虽然有时候古人对玉兰木笔傻傻分不清,但这并不妨碍他们对于玉兰的痴迷。白玉兰绽放之际,笼盖一庭,香溢满园,恰似点点碎玉挂枝头,碧白无暇,临风皎皎,很难不爱,明人李渔就曾感叹道:“世无玉树,请以此花当之。花之白者尽多,皆有叶色相乱,此则不叶而花,与梅同致。千干万蕊,尽放一时,殊盛事也”。但李渔也恨啊,他恨玉兰花花时较短,往往是弄花一年,看花十日,看不够,根本就看不够。

玉兰花尤其忌雨,一夜春雨即会让碧玉变色衰败,正所谓是“微风吹万舞,好雨尽千妆”,因此李渔告诫读者:“故值此花一开,便宜急急玩赏,玩得一日是一日,赏得一时是一时。若初开不玩而俟全开,全开不赏而俟盛开,则恐好事未行,而煞风景者至矣”(《闲情偶寄》)。生的比李渔更早的苏州文人文徵明深有同感,故而在嘉靖乙酉年三月,当文徵明院内的白玉兰应约而开时,尽管玉兰只是“试放”,但文徵明早已按捺不住赏花的迫切心情,并戏笔画下了一幅《白玉兰图》,画面只取满树玉兰的一枝,不少玉兰花尚含羞待放,但依然生机盎然,芬馥可爱。

明 文徵明《白玉兰图》大都会艺术博物馆藏

八十一的文徵明对玉兰花依然犹如“人生若只如初见”一般,为玉兰花的绽放心潮难平。他或许曾整天徘徊于玉兰花之下直至残月挂檐,也于地上拾起带着清月冷辉的玉兰花,他时而低吟,时而驻足,就像疯子般沉浸于他与玉兰花的世界里,最终万般思绪汇成了《咏玉兰》一诗:

绰约新妆玉有辉,素娥千队雪成围。

我知姑射真仙子,天遗霓裳试羽衣。

影落空阶初月冷,香生别院晚风微。

玉环飞燕元相敌,笑比江梅不恨肥。

文徵明笔下的白玉兰韵味十足,惹人倾倒,与文徵明有着师生之谊的沈周概莫能外,他的《题玉兰》:“翠条多力引风长,点破银花玉雪香。韵友自知人意好,隔帘轻解白霓裳。”在描写白玉兰的动人风韵上更胜一筹,韵友即是指玉兰花,因知人意,故而“隔帘轻解白霓裳”,此番属实撩拨心弦。在沈周的院子里或许也有一棵白玉兰,在他的《写生册》中就有一棵亭亭玉立、尽数开放的玉兰花,在款识中沈周自述道:“此册随物赋形,聊自适闲居饱食之兴。”可知六十八岁的沈周彼时是相当闲适的。

明 沈周《写生册-玉兰》台北故宫博物院藏

孤树玉兰可赏其风韵,但成群的玉兰树更成盛景,明人文震亨《长物志》中说:“玉兰,宜种厅事前。对列数株,花时如玉圃琼林,最称绝胜”,古时苏州的花圃琼林在虎丘一隅,虎丘的玉兰花在清代甚是有名,清人潘奕雋在《雨窗对酒二首寄东畲》中注释道:“虎丘千顷云玉兰花最盛”,他曾多次携友人至虎丘赏花而不倦,钱大昕也毫不吝啬的为之挥毫:“虎丘玉兰天下传,坐卧其下日屡迁。游人莫漫轻题品,曾阅游人六百年。”

彼时虎丘乃至于苏州玉兰之冠莫过于虎丘玉兰山房的那棵,据《虎丘志》:“玉兰山房中有玉兰一株,甚古,名冠吴中。”相传这棵玉兰树是当年北宋末年朱勔从福建寻得,本是要送至汴梁,但金人铁蹄快朱勔一步,这棵树便就此留在了苏州,若传说属实,那朱勔这家伙虽说坏事做尽,但客观上也为苏州的园林事业做了不少贡献,现存不少苏州园林内的木石都传说是朱勔遗留下来的。该树后在天启年间为大风所摧,后人又重新补种,至清代又成一绝,花开时灿烂如雪,苏人踏春时也始终绕不过虎丘的玉兰山房。如今这棵树业已不存,事实上,如今苏州现存年代最为悠远的玉兰树是紫金庵的那棵八百年玉兰,但实际上却是嫁接后续命的八百年,现实中看见此树颇有点遭人欺骗的感觉。除此之外,尚能称得上古树的,也只有号称是乾隆手植的上真观玉兰了。

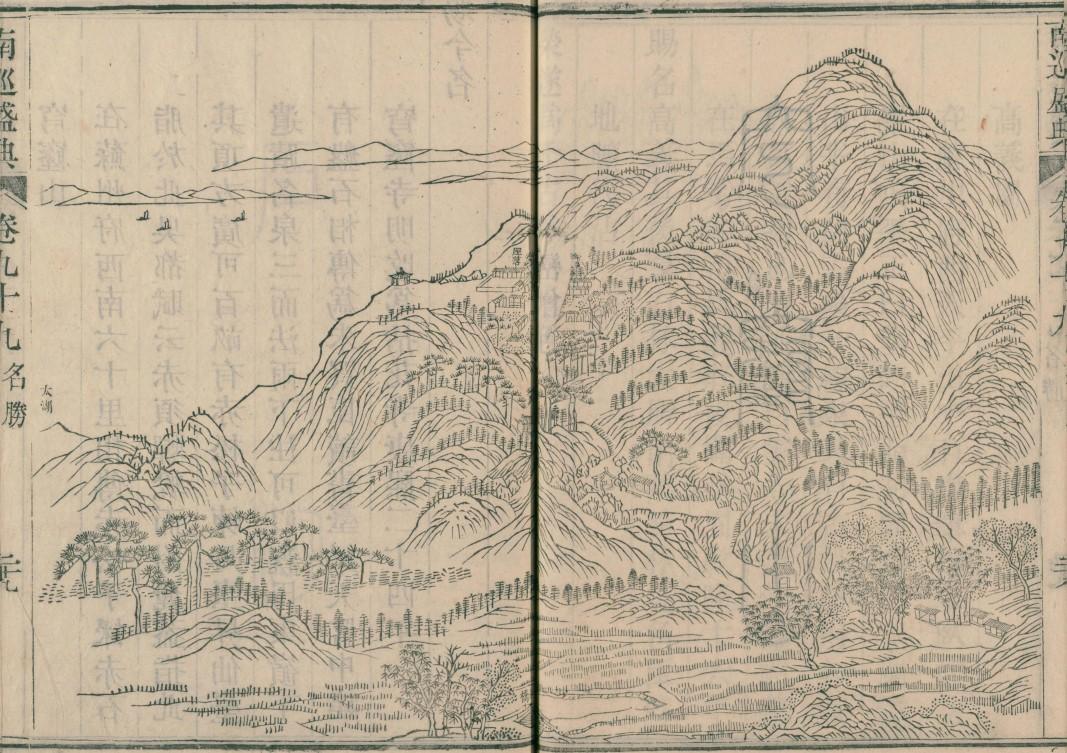

明 文徵明《虎丘千顷图》

那棵玉兰树或许就藏于画中的某个角落

虎丘那棵名冠吴中的玉兰花闻名遐迩之际,上真观玉兰树刚种下不久,只能算是一棵普普通通的玉兰树,就算它与乾隆有不得不说的故事,但来观赏之人若不八卦,想必观赏重点还是放在玉兰花的视觉效果上,也无怪乎彼时的文人都未曾留恋过上真观玉兰兰,并留下只言片语。时过境迁,如今的上真观玉兰青出于蓝而胜于蓝,业已成为了吴中一绝,点点碎玉映朱楼,徜徉其中,才能真正理解何谓“玉兰一盼,千金换”之意。

3.

让我们把视野拉回到咱们的植树大使身上来,乾隆爷与这棵玉兰花不得不说的故事究竟有几分真几分假呢?迄今为止,笔者尚未搜寻到可以来证明这棵白玉兰与乾隆爷之间究竟有何关系的资料,乾隆与乾隆山上真观最为直接的资料就是他写下的那些诗,但笔者除了看出乾隆爷因惦记隔壁的香雪海而在祈福时心不在焉以外,并未看出乾隆爷还有植树的闲情,因此这个传说是否属实,依然是个谜。不过在搜寻史料的过程中,另外一棵树却意外的进入到了笔者的视线当中,它便是传说中乾隆爷在严家花园手植的另外一棵白玉兰。

上真观白玉兰一隅

关于这棵白玉兰的手植过程有十分详细的版本,原来这严家花园在乾隆年间乃是苏州文人沈德潜的宅院,沈德潜前半生仕途不顺,是个穷酸书生,但后半生却平步青云,深受乾隆眷顾。在沈德潜尚未发迹之前曾写过一首《山居杂兴》来描述自己的居住环境,诗写的相当不错,爱玩的乾隆爷看到后居然也惦记上了。乾隆十六年,乾隆爷南巡至苏州,特意找到已经赋闲在家的沈德潜并在他家大肆游览了一阵,这白玉兰便是此时乾隆爷种下的。值得注意的是,这个版本的细节极其详细,就连乾隆和沈德潜的对话都记录在册,颇值得怀疑。此后笔者在翻阅乾隆所写的御制诗时,偶然发现了乾隆曾经写过《和沈德潜山居襍诗韵》十首,最为关键的是,在诗题之下有这么一行小字:

德潜,苏人也。家居葑门而构别业于灵岩之阳,适驻跸是山行宫,欲访其庐而未果,兹当回銮,故和其山居襍诗以赐之且志别也。

上真观白玉兰俯瞰

在《灵岩行宫即景襍咏》的末尾一句“合教个人住诗人”也有注释云:“用吴语谓沈德潜住此山下也”,由此可知乾隆确实惦记过沈德潜的雅致小院,但最终因为某种原因未能成行,颇为遗憾,因此写下了这十首诗赐给沈德潜。既然乾隆都未能踏足沈德潜的宅院,又怎能隔空手植白玉兰呢?况且在乾隆写完这十首诗后,沈德潜还曾继续写过《恭贺御制<赐臣沈德潜山居襍诗韵十首>元韵》十首,笔者遍检这二十首诗,完全不见有手植玉兰的踪迹,如果乾隆爷真的做过此事,沈德潜又怎会舍这段佳话而不录?毕竟这可能是普通人几辈子都碰不上的事情。因此,苏州严家花园内白玉兰乃乾隆手植的说法可信度不高。

至于上真观的这棵白玉兰,尽管并无确切的文献可以证明这棵树并非是乾隆种的,但据后人测定,这棵树大约有两百三十五年的树龄,也就是大概是在十八世纪末种下的,但乾隆第二次南巡是在乾隆二十二年,也就是在十八世纪中叶,时间上并不吻合。若以常理度之,乾隆在上真观的活动主要就是为百姓祈福,而且还迫切的想去隔壁香雪海赏花,应当也不会毫无缘由就亲自手植白玉兰。

上真观白玉兰一隅

如此一说,乾隆爷“植树大使”的身份可谓是掺了不少水分。但乾隆爷总是与玉兰树扯上关系也并非空穴来风,在乾隆所作的数万首诗中,对玉兰花进行过题咏的诗就多达十余首,玉兰花可谓是乾隆爷御制诗中出镜率最高的植物之一,由此可见,乾隆爷也是玉兰花的众多青睐者之一。乾隆四十九年(1784年),乾隆帝第六次下江南,此时也大概是上真观白玉兰被种下前后,若是在巧妙的历史因缘之下,乾隆爷和这棵他“手植”的白玉兰或许也有过一面之缘。

结 语

阳春三月正当时,穹窿山上真观的玉兰树又到了赴约之时,满树琼英,凌空飞玉。如今慕名而至且惊叹于玉兰芳华的游客们,是否想到在他们之前诸如文徵明、沈周这等苏州人已经为赞美玉兰花穷尽了笔墨?穹窿山上真观拥有将近两千余年的历史,这棵玉兰古树在往昔或许并不为人所知,故而难以在文人笔下找到关于它的半纸片语,但是它如今却成为了上真观两百年风华的唯一见证者,阅尽人间两百年,历史又和世人开了一个“无心插柳柳成荫”的玩笑。

而乾隆与这棵白玉兰之间扑朔迷离的关系让其更加充满神奇魅力,事实与传说之间,人们往往更愿意倾向于符合彼时心境的那一方。或许,我们应当听从李渔的建议:“故值此花一开,便宜急急玩赏,玩得一日是一日,赏得一时是一时”,毕竟此花可不待人。乾隆爷既然不介意他植树大使的身份,我们也不必在意。

参考文献:

1.(明)王世懋:《王奉常集》,明万历刻本

2.(明)王世懋:《高寄斋订正学圃杂蔬》,明万历宝颜堂祕笈本

3.(明)文震亨:《长物志》,清道光光绪间粤雅堂丛书本

4.(清)爱新觉罗·弘历:《乾隆御制诗文全集》,北京:中国人民大学出版社,2013年

5.(清)陈元龙:《格致镜原》,清雍正刻本

6.(清)冯桂芬:《苏州府志》,清光绪九年刊本

7.(清)顾禄:《清嘉录》,清道光刻本

8.(清)潘奕雋:《三松堂集》,清嘉庆刻本

9.(清)沈德潜:《沈德潜诗文集(全四册)》,北京:人民文学出版社,2011年

摄影:糊糊、田东霖、橘涂初四

统筹:吴文化博物馆

技术支持:苏州多棱镜网络科技

原标题:《树碑立传 | 绰约新妆玉有辉,素娥千队雪成围一一乾隆帝的玉兰传说》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司