- +1

今日清明,敬过去、致明天

清

明

清明时节雨纷纷

路上行人欲断魂

清明节是中华民族的传统节日

是寄托哀思、缅怀逝者的日子

小为家,祭祀祖先

大为国,缅怀英烈

让我们一起缅怀那些

为了国家

为了人民

为了水利事业

作出奉献与牺牲的先烈们

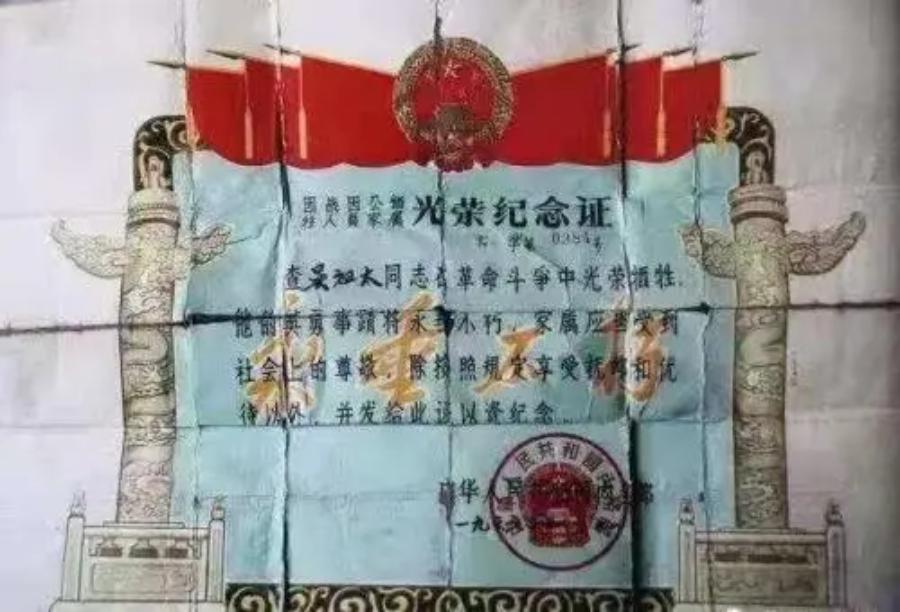

吴祖太:“人工天河”红旗渠英雄

吴祖太

是红旗渠首张蓝图

的设计者和初绘者

1960年

红旗渠开建初期

因进王家庄隧道察险遭遇塌方

牺牲时年仅27岁

吴祖太是为修建红旗渠

牺牲英烈中唯一一名外乡人

他是原阳县原兴街道白庙村人

时任红旗渠总指挥部

工程技术指导股副股长

负责测量设计和工程技术指导

早在1954年

吴祖太就因为一张高程图

和林县与漳河结缘

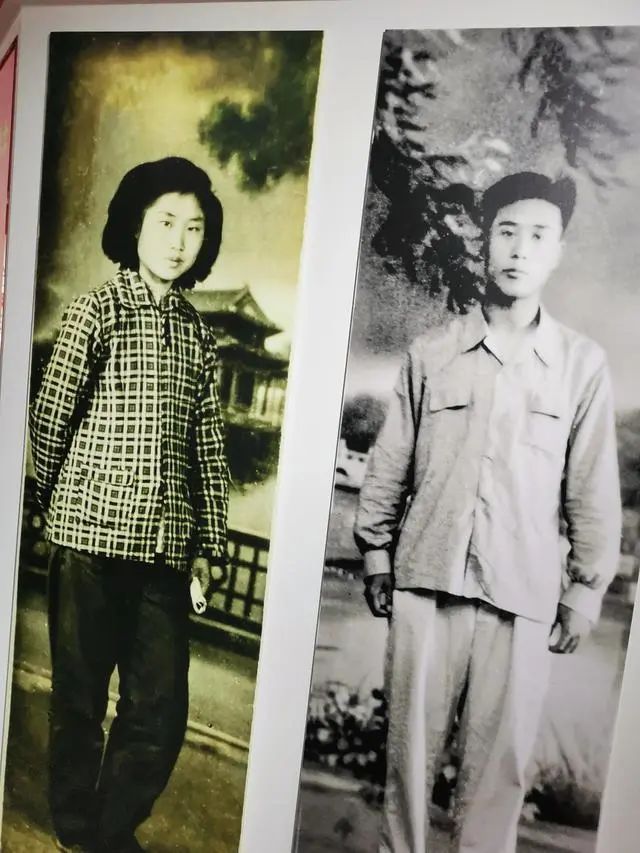

吴祖太和妻子薄慧贞

1954年10月

水利部专家测绘

《漳河沿河高程示意图》

吴祖太就参与其中

并邂逅当年5月刚上任

的林县县委书记杨贵

看着杨贵盼水、求水的焦虑

和林县滴水贵如油的现状

让学水利的吴祖太心中一颤

萌发了到太行山

帮林县人民找水的念头

1958年

在“上山下乡”的浪潮里

吴祖太强烈要求从机关调往林县

一头扎进了太行山的水利一线

红旗渠要通过山崖河涧

吴祖太作为唯一“科班出身”

的技术骨干

大胆创新攻克难关

创造了许多水利史奇迹

“青年洞”一段

原拟绕山挖明渠

工程量和施工难度都很大

吴祖太改进设计方案

采用凿隧洞

让渠道通过天险绝壁

在总干渠跨越浊河的地方

他昼夜思考

设计出“空心坝”

让渠水从坝心通过

河水从坝顶溢流

解决渠水与河水交叉的矛盾

在山西省平顺县境内王家庄隧道

卵石淤土掺杂多变易坍塌

吴祖太将原设计的单孔“口子”洞

改为双孔“鼻子”洞

大大提升了隧道安全系数

谁也想不到

一场塌方意外

让吴祖太的水利事业戛然而止

红旗渠已经成为一座历史丰碑

永远镌刻在太行山上

这位同林州人民奋战

在修渠一线的年轻人

把整颗心、整个身

都留在了太行深山

他就是一面鲜红的党旗

一座精神的灯塔

激励引领着后来人奋勇前行

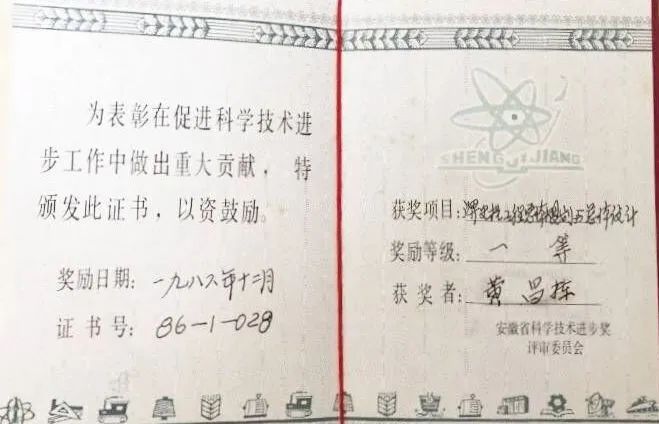

黄昌栋:淠史杭的 “活地图”

黄昌栋

被人们誉为“淠史杭活地图”

他每天工作18小时以上

42岁英年早逝

黄昌栋是淠史杭工程的总设计

他的很多规划与项目设计

经过五十多年考验

现在依然被视为“创新”

他临终之时提出40多条建设性意见

并要求死后葬在淠史杭岸边岗上

死了也要看看淠史杭

也要听听水流的声音

……

黄昌栋与淠史杭结缘是在1958年

当时的淠史杭工程正待上马

急需工程方面的人才

1958年7月黄昌栋从淮委

调到淠史杭工程指挥部工作

负责整个工程的规划、设计工作

黄昌栋手下的工程技术人员

加在一起不过三四十人

设计任务之重超出常人想象

为此

他跑遍了灌区的每个角落

每天工作长达18个小时以上

黄昌栋废寝忘食

夜以继日地工作

以科学的态度对待每一项设计

和广大群众结合

改良工具

革新技术

攻克了一个个技术难题

淠史杭人如今依然

念叨着他的很多创意

其实父亲很早就有病了

一直硬坚持着

黄昌栋的女儿黄允林回忆

有一次父亲疼得受不了

用办公桌角顶肚子时

晕过去了

同事急忙把他送医院吊水

吊完水刚好一点

他就又回去干工作了

1964年5月

黄昌栋躺在病床上吃不进东西

瘦得皮包骨

针打不进去

他意识到自己病情严重

对黄允林说

“爸爸的时间不多了

但还有好多事情没做完”

于是在病床上

他对淠史杭工程

修正规划提出了40多条建设性意见

当他的妻子和同事把他

抬到总干渠上时

他的泪水直流

饱含深情地说

“河堤上的树都这么大了

可是我的工作还没有做完

我死后

就把我埋在岸边岗上

死了

我也要看看淠史杭

听听水流的声音”

1964年5月31日黄昌栋逝世

六安地委遵从黄昌栋遗愿

把他安葬在六安淠史杭岸边的望城岗

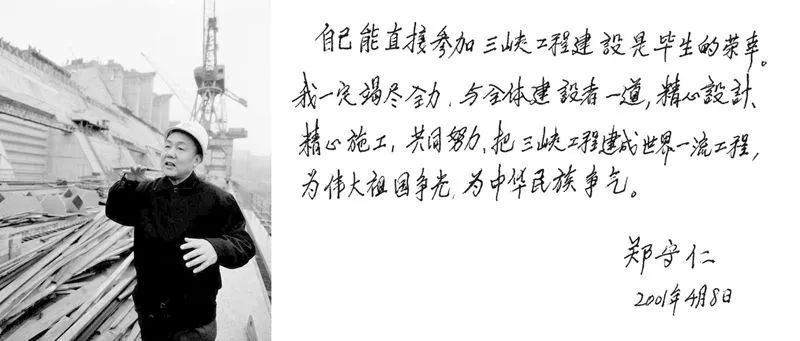

郑守仁:坚守三峡的“工地院士”

郑守仁

出生在淮河边

生长在淮河边

童年时的郑守仁

见过洪水肆虐下万劫不复的景象

从小他就立志要当一名水利工程师

解除洪涝灾害

对人民生命和财产的威胁

20世纪60年代初

郑守仁从华东水利学院(今河海大学)

毕业后

义无反顾地加入

长江水利工程建设者的行列

自此

他长期轮守在多个水利工程现场

并与志同道合的妻子一起

把家安在了陆水、乌江渡

葛洲坝、隔河岩、三峡工程的工地

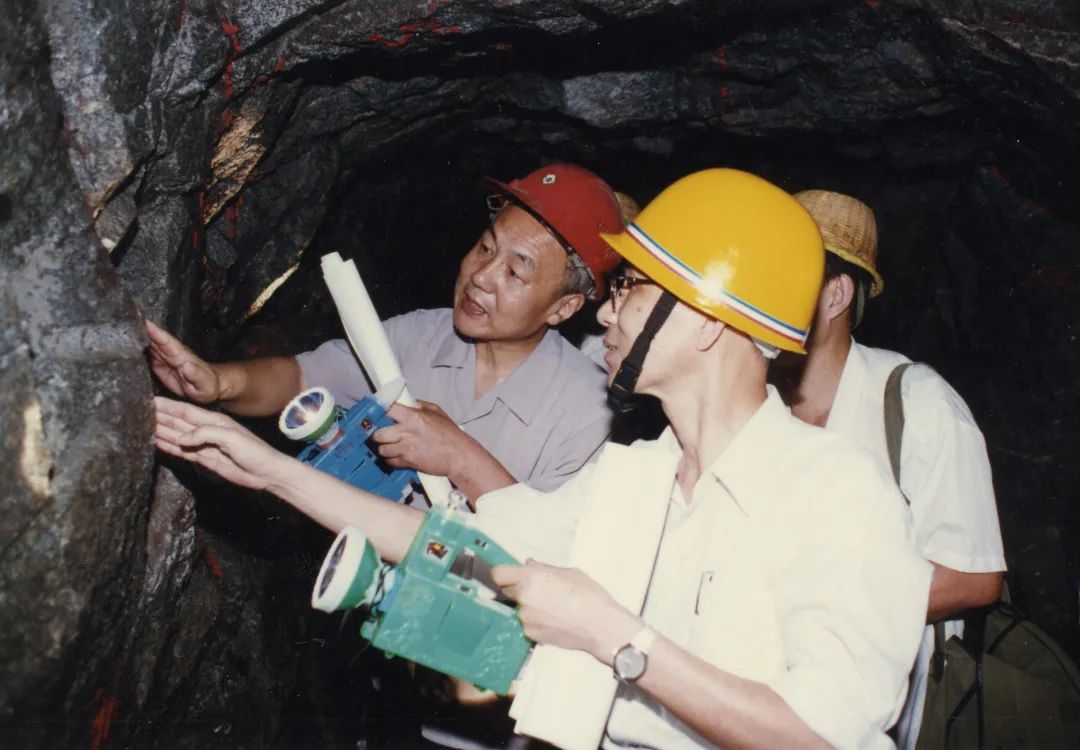

1997年6月19日,郑守仁在地下厂房12#平硐查勘

作为一名水利工程师

三峡工程是郑守仁治水生涯

的“巅峰之作”

自1993年受命主持三峡工程设计以来

郑守仁在三峡坝区一待就是20多年

但他认为自己是幸运的

一辈子干了

一个又一个水利工程

53岁那年终于

赶上了梦寐以求的三峡工程

郑守仁夫妇在三峡坝区的家里

三峡工程号称

“全球一号水电工程”

水电领域“世界级难题”

面对外界种种质疑

郑守仁顶着前所未有的压力

加强研究、优化设计

攻克了一系列重大技术难题

把一个个问号变成惊叹号

为国家节省了大量投资

并取得了可观

的经济效益和社会效益

郑守仁夫妇在三峡坝区的家

由于长期驻守工地

简陋的生活方式加之超负荷的运转

郑守仁积劳成疾

2005年8月

郑守仁因癌症住进医院

谁知术前的一个双休日

趁着医生不在

他从医院偷偷跑回三峡工地

叮嘱做好混凝土的温控防裂工作

日复一日、年复一年

郑守仁的生命已经与大坝

与水利紧紧地联系在一起

女儿长到16岁

只见过父亲两次

一句“爸爸爱工程胜过爱女儿”

成为他心头挥之不去的痛

女儿出嫁

他没能到现场送上祝福

父母生病

他无法守在病榻前照料

……

郑总舍小爱为大爱

舍小家为国家

他对党和人民饱含深情

对社会主义建设充满激情

“为伟大祖国争光,为中华民族争气”

名和利

在郑守仁眼中都是过眼烟云

20世纪90年代初

郑守仁被授予

“隔河岩工程特殊贡献者”

奖金5万元

他毫不犹豫地捐了出去

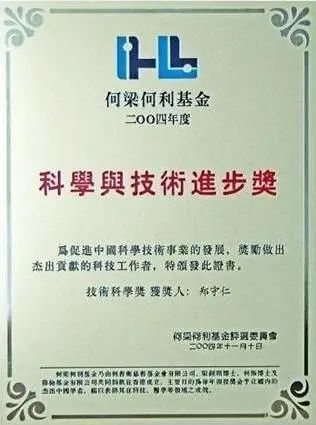

2004年

郑守仁荣获何梁何利基金

科学与技术进步奖

奖金20万港元

他将这笔钱一分为二

10万港元作为工程技术人员

的专著出版基金

10万港元用于

资助困难职工子女上大学

何梁何利基金科学与技术进步奖

2005年

郑守仁获得湖北省科学技术突出贡献奖

奖金50万元

他也全部捐献了出来

每逢遇上洪涝灾害

他总是带头捐款

汇款单上的署名为“长江委一职工”

谈到荣誉

郑守仁说

这不是个人的功劳

而是群体的功劳

领导这么信任我

让我负责这项工作

责任是主要的

经济上的需求是次要的

我们搞技术工作

的会把这些东西都看得比较淡薄一些

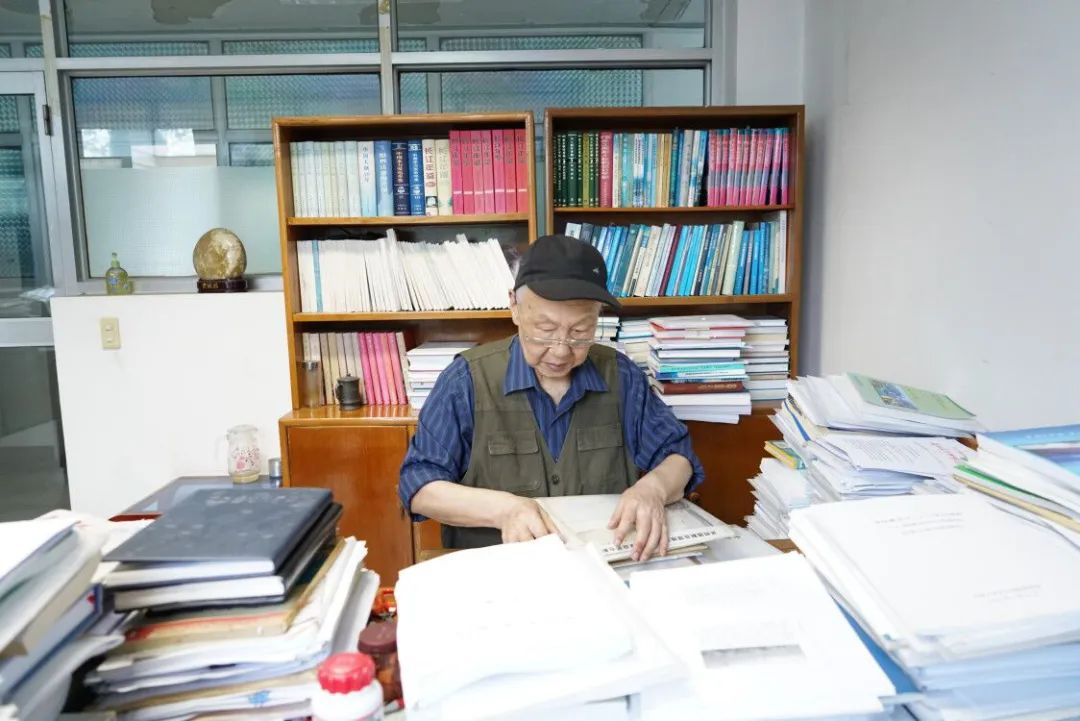

郑守仁整理三峡工程相关资料

2020年7月24日

郑守仁在武汉与世长辞

长江西陵峡畔

三峡坝区十四小区办公楼

205室的那盏灯

再也没能亮起

直到生命的最终时刻

他依然在同时间赛跑

回到三峡工地写书

做好三峡工程的技术总结

“我走了以后,

你们要多替我回三峡看看。”

他重病卧床时

依然心牵三峡工程

……

他们是

水利人践行初心使命的表率

他们是

水利人奋勇争先、干事创业的榜样

这样的水利先辈还有很多

……

岁月不会磨灭他们的荣耀

祖国不会忘记他们的贡献

在今天这个特殊的日子里

让我们一起

铭记先辈事迹

弘扬时代精神

敬过去 致明天

原标题:《今日清明,敬过去、致明天》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司