- +1

王家新:有时它甚至像卡夫卡的城堡,在前方隐隐出现,你却失去了通向它的道路

人与世界的相遇(王家新作品系列)

作者:王家新 著

出版社:广西师范大学出版社·纯粹Pura

出版时间:2023-02

《人与世界的相遇》系著名诗人、评论家、翻译家、人大教授王家新随笔力作,深入文学的源头、变化与困境,既有对叶芝、里尔克、曼德尔施塔姆、帕斯捷尔纳克的论述,又有对冯至、海子、多多等诗人交往回忆的记述,提供了一个诗人研究的“第一手资料”。

《人与世界的相遇》,收录王家新自20世纪80年代到21世纪初的34篇诗歌评论及随笔,包括《人与世界的相遇》《这个时代的写作》《卡夫卡的工作》《诗与诗人的相互寻找》等。既有对中国诗坛产生过重要影响的冯至、海子、张枣、多多,以及叶芝、里尔克、曼德尔施塔姆、帕斯捷尔纳克等中外诗人的诗作的评论研究与诗学探讨,也有与作者本人的诗歌经历、人生经历相关的随笔记录,是作者多年来诗歌理念与诗学研究的文字合集,深入探讨了自20世纪80年代以来中国当代诗歌的发展,讨论了不同诗歌流派的出现的源头、诗歌语言与主题的变化、当代诗歌的写作困境等。

——纯粹君

王家新

文 / 王家新

虽然早在我上大学时,我就曾暗自立下志愿,要做一个像闻一多那样的诗人兼学者,但我不是一位“诗论家”,也不是一位“批评家”。作为一个习诗者,我们在创作的同时不得不从事一种诗学探讨,这就是我写作许多诗论文章的一个内在动因。

至于我在后来所涉足的诗歌翻译研究,这也是一个足以吸引我的领域。乔治·斯坦纳说, “伟大的翻译比伟大的文学更为少见”,对此我深以为然。我从事这方面的研究,不仅引领自己洞悉翻译艺术的奥秘,而且同我其他的诗学探讨一样,也试图以此彰显出语言的尺度、诗的尺度,甚至试图以这种方式“对我们这个时代讲话”。

自20世纪80年代前后到现在,我在诗歌的路上已跋涉了40多年了。这三卷诗论随笔集就折射出这一曲折历程。说起来,我所出版的诗论随笔集远多于自己的诗集,我在这方面所耗费的心血和精力也超过了我在创作上的投入。但是我也“认了”,因为这同样出自一种生命的召唤:成为一个自觉的而非盲目的诗人,加入我们这个时代的诗学锻造中来,并在今天尽力重建一种诗人、批评者和译者三者合一的现代传统。这就是这些年来我和我的一些同代人所要从事的“工作”。

诗人与他的时代(王家新作品系列)

作者:王家新 著

出版社:广西师范大学出版社·纯粹Pura

出版时间:2023-02

在诗学探讨、诗歌批评和研究之外,我也写有许多和我的诗歌经历、人生经历相关的随笔文字。这些随笔文字,有更多的生命投入和“燃烧”,在语言文体上,也更多地带有我个人的印记。不管怎么说,“把批评提升为生命”,这就是我要试图去做的。

我也曾经讲过,我的全部写作,包括创作、评论、随笔写作和翻译,都是以诗歌为内核,也都是一个整体,虽然它看上去“不成体系”。我没有那种理论建构能力和野心。我也从来不喜欢那种模式化的体系。

谢谢广西师范大学出版社纯粹Pura的约稿,谢谢多年来读者和诗人们的激励。30多年前,我的第一本诗论集《人与世界的相遇》出版后,我以为那是一本薄薄的小书,但是当我听到一些年轻的诗人满怀感激地谈到它时,我感到了一种责任。在后来,当我收到海峡对岸一位杰出的女诗人来信,说她整个傍晚都在阳台上读我的诗论集《没有英雄的诗》,天黑后又移到屋子里开灯继续读,读到最后发现自己脸上已流满了泪时,我不由得想起了汉娜·阿伦特的一段话:

即使在最黑暗的时代中,我们也有权去期待一种启明(illumination),这种启明或许并不来自理论和概念,而更多地来自一种不确定的、闪烁而又经常很微弱的光亮,这光亮源于某些男人和女人,源于他们的生命和作品,它们在几乎所有情况下都点燃着,并把光散射到他们在尘世所拥有的生命所及的全部范围。

以歌的桅杆驶向大地(王家新作品系列)

作者:王家新 著

出版社:广西师范大学出版社·纯粹Pura

出版时间:2023-02

这是我一生中读到的最激励我的一段话。我感谢这种激励。不用多说,我的许多随笔写作就来自这样的激励。

这三卷诗论随笔集是从我已出版的10多种诗论随笔集中选出来的,其中第三卷《以歌的桅杆驶向大地》的大部分文章为近两年来尚未结集出版的新作。编选这三卷诗论随笔,对我来说是一件难事,有时真不知道怎么编选才好,尤其是早些年的一些诗论文章,它们在今天很难让我满意。因此,这次我在“尊重历史”(因为它们已出版发表过)的前提下,又对许多“旧文”进行了修订。我想这种修订还会伴随我们的,因为艺术和人生就是一个需要不断“重写”自己的历程。

(2021年7月28日,望京)

深度阅读

人与世界的相遇

文 / 王家新

一

我很赞赏斯宾诺莎的一句话:不哭,不笑,但求理解。这正是一个起点。面对复杂的世界,我们所遇到的正是一个不再简单地说出“是”或“否”,而是怎样更真实、更深刻地把握它的问题。

同时,就我们这代人来说,写诗的过程好像就是诗本身逐渐意识到它自己的过程。人们早就提出“把诗当成诗”,但这句话到后来才被深刻化,那就是必须把诗当成一种自身具足的、具有本体意义的存在。诗有它自身的自律性。看起来是你在“写”诗,实际上却往往是你在听命于它。有时它甚至像卡夫卡的城堡,在前方隐隐出现,你却失去了通向它的道路。

王家新作品系列书籍展示

在我看来,这些正是一个诗人所面临的难题。也许一个人在最初写诗时不会想到这些(那时我们都很自信),但或早或迟他将困惑于此。他也必须穿过困惑达到一种更智慧的境地。这正如江河笔下的夸父:“上路的那天,他已经老了/否则他不去追太阳/青春本身就是太阳。”(《太阳和他的反光·追日》)这里面正暗含着一种深刻的转换。

二

那么,要真正接近诗并更深刻地把握世界,对自我的“超越”就不能不是一个前提。诗人当然必须体现出人类的自我意识,必须更深切地揭示出人自身的存在,但目前的问题是许多人已习惯于把文学的主体性视为一种“自我中心”,不是自我封闭,就是用一种绝对的“自我”君临一切。问题就在这里:在一些诗人那里,诗不得不再次降为“工具”——一种自我表现的工具。诗和世界的存在都不得不听命于这个“自我”,其本身却失掉了意义。

还是想想莫里亚克的这句话吧:只有到了不再热衷于自己时,我们才开始成为作家。创作是必须从自我开始的,但“自我”却往往是一座牢房。只有拆除了自身的围墙,我们才能真正发现人与世界的存在,才能接近诗并深入它。而诗人之为诗人,只在于他能感知到诗,并且具备一种使诗得以“现身”的本领。所以诗人并不等于诗,诗人也大可不必把自己看得比诗更重要。所以面对着世界和“上帝”的存在,T. S. 艾略特会这样说:“我们能希望获得的唯一的智慧,是谦卑的智慧。”并且只有这种谦卑才是“无穷无尽的”。(《四个四重奏》)

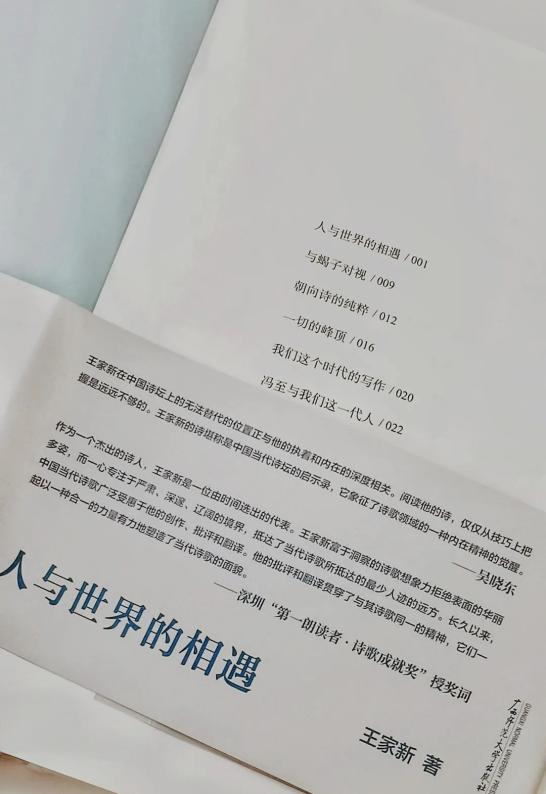

《人与世界的相遇》封底展示

对诗的理解就是如此不同,或者说需要一个过程。一个人写诗,往往是在有话要说的情况下拿起笔来的;他写诗,是迫于一种生命内在的需要。当他成熟一些后,他懂得了如何使自己从诗的表层退出而潜入其内部,让他所创造的世界替他说话。当他达到更高境界,体验到“天地有大美而不言”后,他就不再热衷于所谓的“自我表现”了,他澄怀观道,心与道合,在对现实和自我的双重超越中,以诗的光芒为我们照亮出一个世界的存在。到了这种程度,他就可以像毕加索一样说:我不探索,我发现;就可以像“悠然见南山”的陶渊明那样,在世界的呈现面前惊奇不已,并于心淡意远的一瞬,与“见”到的一切凝为一体。

三

诗,正来自这种人与世界的“相遇”。

就一个诗人来说,在平时他只是一种日常存在,只有在某种与世界相遇的时刻,他才成为“诗人”。因为这种相遇唤起了他内在的精神性和感知力,使他产生了与某种“存在”的呼应,从而超越现实生活进入诗中。

这里所说的“世界”,既不是抽象的,也不局限于某一物,而是诗人在他的直观中“见”出的世界本身:它首先是感性的,同时又具有某种诗的意味。它是诗人通过具体的物象所把握的存在本身,是在语言的运作和造化活动中,世界的存在由隐到显的呈露。

有这样一则著名的禅宗公案:老僧30年前未参禅时,见山是山,见水是水;及至后来,亲见知识,有个入处,见山不是山,见水不是水;而今得个休歇处,依然是见山只是山,见水只是水。(《五灯会元》)

《人与世界的相遇》腰封和目录

“得个休歇处”后所带来的正是一种更深刻、智慧的转换,即把世界的存在看成是一个自在的本体,不再以人的主观意愿来肢解这个无言独化、自身具足的世界。针对人类那种“盲人摸象”式的虚妄,现象学哲学也曾提出“回到事物本身”。回到事物本身即要求我们摒弃那个主观性太厉害了的“自我中心”,转而把世界的存在本身认作感知的对象,进而融于其中,以重新获得人与世界的交流。

这种转换,可以说是一种“以我观物”到“以物观物”的转换(参见叶维廉《中国古典诗和英美诗中山水美感意识的演变》)。“以我观物”即以自我君临一切,把主观的东西强加到客体上,结果是把一切都弄成“我”的表现,以放大了的自我涵盖住整个世界的存在。“以物观物”则视自己为万物中之一物,拆除自我的界限而把自身变为世界呈现的场所。宋人邵雍曾指明这二者的区别与利弊:“以物观物,性也;以我观物,情也。性公而明,情偏而暗。”如果说道家的心是“空”的(空故纳万境),先哲们在论诗时也很讲求“虚以待物”(虚怀而物归)。人往往是被束缚在自身的局限性里的。要与万物达成交流,就需要破除自我的排他性而增大心胸的涵容性。这样,不是诗人用他的主观去淹没世界,而是诗本身通过他而呈现、而歌唱了。在这种情形下,人才会真正成为“诗人”。这时你就会感到:不仅仅是你在写诗,而且诗也在“写”你;在你感知到诗的同时,诗也以其自身的力量影响着你。就是在这种看似“被动”的情形下,诗人进入了一种“神与物游”的境界。

《人与世界的相遇》书籍展示

意义还在于,这种“以物观物”的方式不是“降低”了人,而是有助于我们从更高的层次上观照人与世界的整体存在。世界既然是作为“无言独化”的世界,那它就是超乎一切人为的限定的,要把握它,就必须破除一己的主观的虚妄,而将自己带入世界之中,深入其中而将自己“物化”(庄子语,意指物我界限消解,万物融化为一)。像中国画中的那些山水人物,不是凌驾于万物之上,而是在万物存在的空间里浑然“坐忘”成一块石头。消除了人为的干扰和障碍,才能让世界“呈现”出来,让事物与事物自成一种境界。这种“与物同一”的结果,是事物自身的由此生长和展开,而在这种事物本身的协调里,像哲人们所描述的那样:物既客亦主,我既主亦客。“相看两不厌,唯有敬亭山。”可以由我到物,也可以由物到我,物与我相呼相应相互演化,共同构成一个浑一的诗的空间,“老黄杨树那强劲的叶子/潜入风中,召唤着我们/消失在宇宙的莽原里/在那里,我们坐在草底下/得到永生,就像尘土”。这是勃莱的一段诗。这位深受中国道家和古典诗启示的美国诗人,创造出了一种多么高超的境界!他不仅仅是在“表现自我”,而是与“道”合一了。古人讲“山水是道”,海德格尔也认为所谓“真理”不是别的,而是存在物“本身的被照亮”,是事物由隐到显而自成世界的现象。如果是这样,那么诗人在事物呈现时所做出的凝视、呼应和感悟,就有可能在其纯粹的一瞬间,使世界向我们显出“真身”。

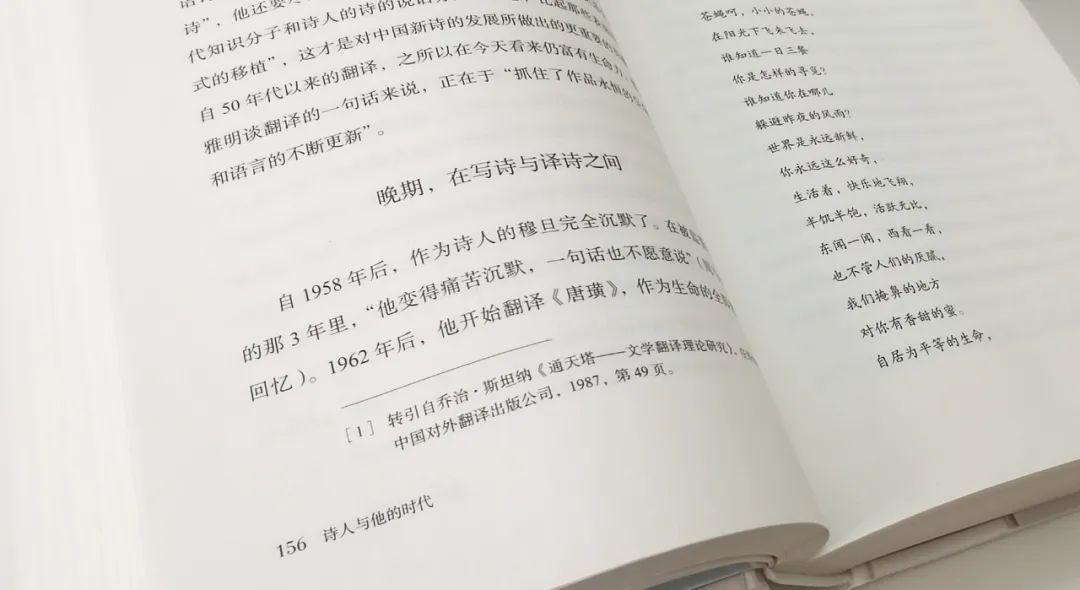

《诗人与他的时代》内页

四

这就是我理解的“相遇”。这种相遇产生了“精神”的东西,也产生了诗。正如法国现象学美学家杜夫海纳所指出的那样:当我们知觉或认识事物时,意义就是作为对我们呈现的事物本身。意义产生在人与世界相遇的时刻。(大意)因而,他会这样告诫我们:“人愈深刻地与事物在一起,他的存在也愈深刻。”

这又使我想起了陶渊明。他的诗中没有故作玄虚的东西,没有“神秘”“无限”之类的字眼,却有着与世界的一次次相遇。如果说“道”既不可见又不可言,他却在自然、农事和日常生活中“见”出了它。是的,除了世界的存在本身,此外并无其他神秘可言。进入这个世界之中,以最朴素的心境去感应和接受万物,那种“诗”的东西才会经过我们而呈现。这时,诗人往往不再刻意寻求什么,却会在一种“神遇”中,出乎不意地被诗所俘获。受过东方诗启示的拉美诗人帕斯有这样一首《惊叹》(叶维廉译):

静

不在枝头

在空中

不在空中

瞬间

一只蜂鸟

诗人之所以“惊叹”,正因为他在一种猝然相遇中,受到震动和启示,把握住了“此中有真意”的存在本身。诗中去掉了一切多余的东西,却体现出一种深刻的“悟性”。的确,这种相遇类似禅的“顿悟”。诗以及世界的本相往往隐而不露,只是在某个瞬间才向人们呈现。抓住了这个瞬间,也就“当下即得”地把握住了世界的存在。李泽厚认为禅的秘密是以瞬时形式体现永恒,在瞬间的永恒中,体验到“我即佛、佛即我”的最高境界。诗的“秘密”也往往如此。当然,这种“相遇”,这种“悟道”,不是说来就来的,它需要以对生存的全部体验为基础。如果但丁离开了他的“地狱”和“炼狱”,一开始就来到了“天堂”,那么这种“天堂”又有什么意义?有一句古希腊格言是这样说的:向上之路即向下之路。

王家新《诗人与他的时代》书籍展示

这并非虚妄的臆想,而是一再被人们体验到的诗的超越。这种与世界的相遇,是智慧的喜悦,是诗的美好而幸运的机缘。正是这种相遇,沟通了人与诗。在这种相遇里,是你找到了诗,也是诗找到了你。是你对世界的返回,也是事物对你的造访。的确,如同叶芝所说:智慧不是阴冷的食肉兽,而是一只蝴蝶。当它轻盈自在地飞起的一刹那,你不能不为之凝神,并再次感到世界的神奇。

与蝎子对视

美国诗人沃伦(Robert Penn Warren)在谈到他的创作时曾这样说过:有时候,你就只捡到一组词。你也不知道它有什么意义,例如“佛蒙特州小屋旁小溪中的一块圆石”。这不成诗,只是一个物象。但是有一天,我刚游完泳躺在圆石上让身体吹干的时候,这块圆石便使我想到头一句了。写诗有时候就是这么偶然的。

这唤起了我的同感。我想起了我写过的一首诗《空谷》。我毫无计划要写这首诗,但不知怎的,在我的记忆中出现了几个印在红色峡谷斜坡上的脚印。我以为想过就忘了,但这几只脚印却不断地在我眼前出现,依稀难辨却又难以忘却,直到它后来生长为一首诗。

正如海德格尔所说:语言是“存在的居所”。出现在我们头脑中或是笔下的某个意象、某个词,有时它不是别的,它正是“存在的显露”。也就是说在它的背后还有更多的东西。它之所以抓住了我们,是因为它在要求显露它自己。我们与之邂逅,正是与世界的相遇。

王家新《诗人与他的时代》目录

这正如古老的陶片,它虽然只是一个断片,但却无比锋利地刺激着我们的想象、经验和情感……它不仅在时间的黑土之下,也在我们的潜意识中闪着光。我们想着它时,记忆中不仅会渐渐形成一只完整、光洁的陶罐,我们的生命同时也延伸到了历史的纵深……

问题在于这样的语言断片,这样的意念或图像能否在你的身上发生反应,能否唤起和生发出更多的东西,能否抓住那一道光芒而整个地照亮自己。

还是在去年夏季的一天,一个久已淡忘的词“蝎子”出现在了我的面前。我一下子意识到我有了一首诗。是一首什么诗呢?说不清。但我却想到了少年时上山搬动石块寻找蝎子的经验。我又真切地看到了那只蝎子从红色石沙中向我走来,而我出神地看着:惊讶、狂喜、不能自已……但是等我从这种状态中回来,这又仿佛是非常遥远、遥远的情景了。岁月使我暗自吃惊。于是我很快就写下了这首《蝎子》:

翻遍满山的石头

不见一只蝎子:这是小时候

哪一年、哪一天的事?

如今我回到这座山上

早年的松树已经粗大,就在

岩石的裂缝和红褐色中

一只蝎子翘起尾巴

向我走来

与蝎子对视

顷刻间我成为它足下的石沙

一首诗就这样形成。这真像英国诗人麦克尼斯所说:“世界出现得比我们所想象的还要突然。”但好好想来,这个世界其实就一直在你的身上存在着,它就这样生长了这么多年,直到突然被你意识到了,并由语言显现出来。就像这诗中的蝎子,过去是寻它而不遇,直到写这首诗时,它向我走来了。这种诗的经验如此强烈,以至于会使我们在与它对视的刹那间神骸俱消。

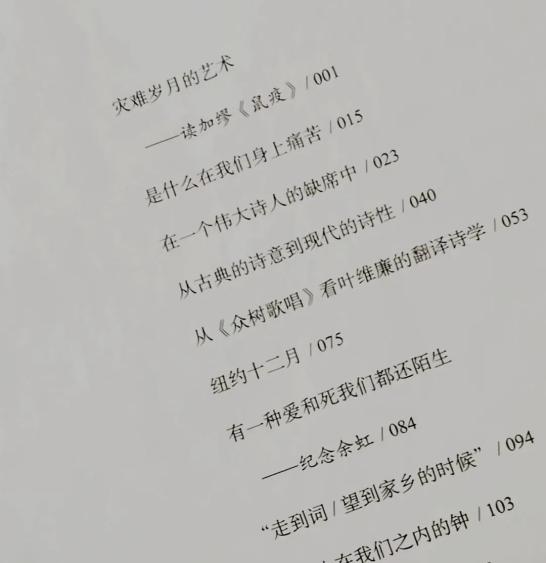

王家新《以歌的桅杆驶向大地》书籍展示

说到底,诗是“生长”起来的:它只能从你自身的经验中生长出来,换言之,一种什么样的经历决定了你会写一种什么样的诗。这是一个前提。但是,如果你因此认定诗就在那里,并且毫无悟性地“挖掘”一番,那就错了。你得从词语出发,你得留意于在某一刻突然抓住你的东西:某种语言的迹象,与蝎子对视的刹那,或是从深海中突然浮现出来的一道鱼的脊背,等等。你要抓住它们,就像普鲁斯特一再回味“玛德莱娜”茶点一样,这样,它们就会渐渐回到你这里来,而你通过语言的不断显示、反应和生成活动,直至从中见出生命。

朝向诗的纯粹

张枣一开始写诗即引人注目,他的《镜中》曾使许多人为之倾倒。但他最好的诗,我以为还是《何人斯》。《镜中》固然很美,但毕竟是一时的灵动之作,到了《何人斯》,诗人则有意识地为自己增大了艺术上的难度。他力图使诗歌返回到它的本源,不仅在一定程度上恢复了汉语言本身的纯粹和魅力,而且为现代“抒情诗”的建立提供了一种新的可能。

王家新《以歌的桅杆驶向大地》腰封和内页

何人斯?作者使我们感到了她的“清洁的牙齿”,但有时又有声无形,只是一个幻影,一个令“我”钟情并且困惑的存在。全诗即在与她的对话中展开,在一种动情的询问、回忆、想往和倾诉中展开。它使我们感到了生活本身的亲切,但同时又有一种无法言说的、犹如风行于水上的东西叫人把握不住。它是音乐?或是一切纯净为诗后语言自身的那种魅力?在前几年,我曾对那种抒情的泛滥深以为恶,但读了张枣的这首诗后,我自己的感情似乎又被温暖了过来。诗中的那种纯正、刻骨、多少又有点恍惚的抒情意味让我动心。由此我被带进了一种说不出的氛围中。我想这里面一定有某种秘密在。

秘密就在于:在生活中,感情的纠葛是你与我之间的事,而在诗中,这种情绪的兴发变幻却是语言自身的事,或者说通过语言的处理,诗人已把生活转换为“艺术”,变为另一种更为神异的东西。有时诗人甚至并没有说什么,但那种“语感”却在读者身上发生着更微妙的反映。

王家新《以歌的桅杆驶向大地》书籍展示

说到《何人斯》的语言,我首先想到的是维特根斯坦的一句话:“使精神简洁的努力是一种巨大的诱惑。”而在诗中,“精神”是由语言来体现的。张枣所做的,正是一种使语言达到简洁、纯正和透明的努力。与那种彩绘和堆砌的风格相反,张枣去掉了那些附加于诗上的东西,拂去了遮蔽在语言之上的积垢,从而恢复了语言原初的质地和光洁度。像下列诗句:

我咬一口自己摘来的鲜桃,让你

清洁的牙齿也尝一口,甜润得

让你全身也膨胀如感激

当语言透明如水底石沙,生活中如此不被我们注意的东西,现在被我们感知到了。这种质地简洁的语言,令人感到了生活中的那份亲切,那份最使人“销魂”的情意。诗中的一些意象和细节,也大都是这样从人的环境、纠葛、表情和饮食起居中来的。但是也很奇怪,它们不仅使我们感到亲切,同时也感到了异样,以至我们不得不惊异地打量着诗人在生活中所抓住的这一切。

在恢复语言原初的纯洁性的同时,诗人又使它浸润在一种特有的语感和氛围中。这使该诗中那些清澈的诗句,看似像水一样“淡”,但又像酒一样醉人。没有任何附加的色彩,却别具魅力。当这样的语言展开自身的呼吸和姿势,“其为物也多姿”,它的味道和情意也就出来了:

你要是正缓缓向前行进

马匹悠懒,六根辔绳积满阴天

你要是正匆匆向前行进

马匹婉转,长鞭飞扬

灰烬的光辉:保罗·策兰诗选(精装版)

作者:[德] 保罗·策兰 著 王家新 译

出版社:广西师范大学出版社·纯粹Pura

出版时间:2021-01

在“我们的甬道冷得酸心刺骨”之后,诗人突然来了这一段,令人想起了“言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故永歌之;永歌之不足……”当语言的节奏出自诗人自身内在的姿势,它是语言的诗,但具备了音乐的歌唱性。而当语言之中出现了另一种语言——音乐——的时候,诗最终也在我们身上唤起了一种超越自身的东西,那就是“精神”。而我们作为人,也只有在精神性被唤起、出现的时候,才算是真正进入了“诗”的状态。

张枣上大学读的是外语系,后来又成为欧美文学研究生,但他的诗却一点也不“西化”。这在众多的“探索性”作品类同翻译诗的当代诗坛尤为难得。实际上张枣在走一条十分独特的路子。作为一个中国诗人,他意识到他赖以安身立命的不是别的,正是他的母语。他要写出的必须是一种纯正的汉语诗歌。而这已足以使他付出比其他“探索”要艰巨得多的努力。首先,汉语言不单是“五四”以来的现代汉语,它还是一种更深厚的积淀,一种更悠久的传统。要写出这种“汉诗”来,就必须对我们民族自身的语言传统和文化积淀进行一种深入的挖掘。但与此同时,我们要写出的又必须是一种现代诗,一种和我们自身的生命相契合的诗。这就对从事这种尝试的诗人提出了考验。朱光潜先生曾对朱自清的散文这样评价:它使用的是白话口语,但却达到了古文的简练。在读张枣的《何人斯》等诗时,我也有类似的感觉。像“只要想起一生中后悔的事/梅花便落了下来”(《镜中》),完全是口语,但里面有文化积淀,像“我如此旅程不敢落宿别人的旅店/板桥霜迹,我礼貌如一块玉坠”(《十月之水》),古典的东西被组合在语言中,但这组合方式却是现代的,诗行之间的意味比起古典诗来也更为微妙,更为刺激。当然,这种尝试只是个开始,要使汉语言在进入现代诗歌时变得更为纯粹、更富有生机,这不是一天两天的事,也不是一两个人的事。从某种意义上讲,一种语言的光洁度,是和对它的磨炼程度成正比的。

王家新《人与世界的相遇》书籍设计展开图

王家新,1957年生于湖北,毕业于武汉大学中文系。从事过教师、编辑等职业,2006年起被中国人民大学文学院聘任为教授。出版有诗集《游动悬崖》《王家新的诗》《未完成的诗》《塔可夫斯基的树》《未来的记忆》等。在创作的同时,其诗歌批评、研究和翻译也产生了广泛影响。著有诗论随笔集《人与世界的相遇》《夜莺在它自己的时代》《没有英雄的诗》《为凤凰找寻栖所》《雪的款待》《在一颗名叫哈姆莱特的星下》《在你的晚脸前》《翻译的辨认》《教我灵魂歌唱的大师》等;翻译有叶芝、奥登、策兰、茨维塔耶娃、曼德尔施塔姆、阿赫玛托娃、夏尔等人的作品,出版有《灰烬的光辉:保罗·策兰诗选》等。王家新被视为中国当代最重要的诗人和诗论家之一,其全部写作被人称为“中国当代诗坛的启示录”。

(本文选自《人与世界的相遇》,王家新 著,广西师范大学出版社·纯粹Pura,2023年2月)

人与世界的相遇

作者:王家新 著

出版社:广西师范大学出版社·纯粹Pura

出版时间:2023-02

著名诗人、评论家、翻译家、人大教授王家新随笔力作,深入文学的源头、变化与困境,既有对叶芝、里尔克、曼德尔施塔姆、帕斯捷尔纳克的论述,又有对冯至、海子、多多等诗人交往回忆的记述,提供了一个诗人研究的“第一手资料”。

《人与世界的相遇》收录王家新自20世纪80年代到21世纪初的34篇诗歌评论及随笔,包括《人与世界的相遇》《这个时代的写作》《卡夫卡的工作》《诗与诗人的相互寻找》等。既有对中国诗坛产生过重要影响的冯至、海子、张枣、多多,以及叶芝、里尔克、曼德尔施塔姆、帕斯捷尔纳克等中外诗人的诗作的评论研究与诗学探讨,也有与作者本人的诗歌经历、人生经历相关的随笔文字,是作者多年来诗歌理念与诗学研究的文字合集,深入探讨了自20世纪80年代以来中国现代诗歌的发展,讨论了不同诗歌流派的出现的源头、诗歌语言与主题的变化、当代诗歌的写作困境等。

诗人与他的时代

作者:王家新 著

出版社:广西师范大学出版社·纯粹Pura

出版时间:2023-02

著名诗人、评论家、翻译家、人大教授王家新对国内外重量级诗人进行整体性评述和回望,语言风格自然流畅,既有学术上的研究和探讨,又拥有诗人的情怀和激情,充分展示了诗人的学养。

《诗人与他的时代》收录王家新自2003至2014年间创作的的32篇诗歌评论及随笔,包括《是什么在我们身上痛苦》《我的80年代》《“喉头爆破音”——英美诗人对策兰的翻译》等。本书对叶芝、奥登、茨维塔耶娃、策兰、海子等数位曾对作者发生过深刻影响的中外诗人,进行了整体性评述和回望,内容全面,论述客观。既有对于诗歌语言、诗歌翻译、诗歌意象的学术探讨,也有着作者对诗歌及时代的感性表达。在这些文字里,诗人的见识、学养、情感、对世界的认知方式自然流淌,让读者窥探到诗人精神世界的内核,也让读者抵达诗人的诗学本质。

以歌的桅杆驶向大地

作者:王家新 著

出版社:广西师范大学出版社·纯粹Pura

出版时间:2023-02

著名诗人、评论家、翻译家、人大教授王家新以诗人、诗论家、翻译家的三重身份解读评析诗歌翻译文本,深刻而独到、专业而流畅,为读者深度解析诗歌创作、诗歌评论和诗歌翻译。

《以歌的桅杆驶向大地》收录王家新自2013年至2021年间所写诗论诗评30篇,包括《诗歌的辨认》《一个伟大的诗人离去了》《作为“同时代人”的杜甫》《为了我们语言的光荣》等。作者从诗歌写作的角度,探讨昌耀诗歌的“重写”现象,解读穆旦诗歌的独特性,展现曼德尔施塔姆所处时代及自身命运等;还从诗歌译介的角度分析雷克斯罗斯对杜甫诗歌、冯至对里尔克诗歌等翻译的得失,探讨诗歌译介作品的过程与本质。作者通过具体的文本分析、亲身经历见闻和流畅真诚的语言,以“诗歌倾向”和“诗歌精神”为读者解析诗歌创作、诗歌评论和诗歌翻译。

原标题:《王家新:有时它甚至像卡夫卡的城堡,在前方隐隐出现,你却失去了通向它的道路 | 纯粹新书》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司