- +1

那些影响了大作家的作家们

每个作家都有自己的师承。文字的力量可以穿越时空的限制,影响到之后的作家,并鼓励他们形成自己的风格,继续影响后辈。于是,文学就这样一代代传承了下去。

下面,就让我们看看那些大作家们都被谁影响过吧。

卡夫卡与福楼拜

卡夫卡自视为福楼拜的精神的孩子,他很早就培养了从法文阅读福楼拜小说的爱好。他在给勃洛德的第一封信中说:“瞧福楼拜!在他的作品里你只读到关于一些事实的讨论,你明白,那可不是多愁善感的话。”但是他最推崇的福楼拜作品并非我国早已熟知的《包法利人》,而是《情感教育》。这部“语言华丽”的虚构作品成为卡夫卡得闲边品咂得津津有味的枕边书,也是他外出旅行时的箱底之书。卡夫卡曾说:“《情感教育》多年来如同仅有的几个朋友陪伴着我,无论在什么地方,一翻开这本书,都会使我激动不已,全然被它给迷住了。”

(选自《像弗朗茨.卡夫卡那样阅读文学作品》,作者:悠哉)

余华与川端康成

二十年前,我读到的第一个作家是日本的川端康成。1980年时我在宁波进修拔牙的时候,读到了他的第一个短篇小说《伊豆的舞女》,后来就非常迷恋他的小说,然后就读了那个年代几乎能读到的他的所有小说。

川端康成给我最深的印象就是他对细部的把握非常准确而且丰富,尤其是对某些少女的皮肤的描写极其准确,那时我还没有结婚,因此极为震惊于他的描写。

我读过一篇他在夏威夷的演讲,演讲完没两天他就自杀了。那篇演讲的题目叫《美的存在与发现》,讲他坐在夏威夷的一个旋转餐厅吃早餐,早餐还没有开始,那些杯子都是倒放在架子上的。阳光在那些杯子上慢慢移动,先是到了一个杯子的角,然后到了整个杯子,然后两三个、四五个……他的这个描写让我惊讶于一个作家能够如此细腻地去描写那么一个几乎静态的视觉感受。因为阳光的移动在某种程度上是看不见的,当你眨一下眼的时候它可能已经移过去好多,而当你盯着它的时候又几乎看不见它的移动。他写得非常美妙。

我印象很深的还有他写的短篇小说《竹叶舟》。写一个待嫁的姑娘,未婚夫在当兵。有一天,她在路上收到了一封陆军部寄来的信,告诉她未婚夫阵亡了。川端的写法非常温和,他没有一句写那个女孩的悲伤,没有写她流泪或者什么,只是写她看完这封信后,捧着信非常盲目地走着,然后走到一户正在盖新房子的人家前面,她站住了,这时候,川端才写了那个女孩子的心理,一句话——是哪一对新人住到这个房子里去。这种写法是非常日本的风格,非常有力量,我当时读了就非常震惊。

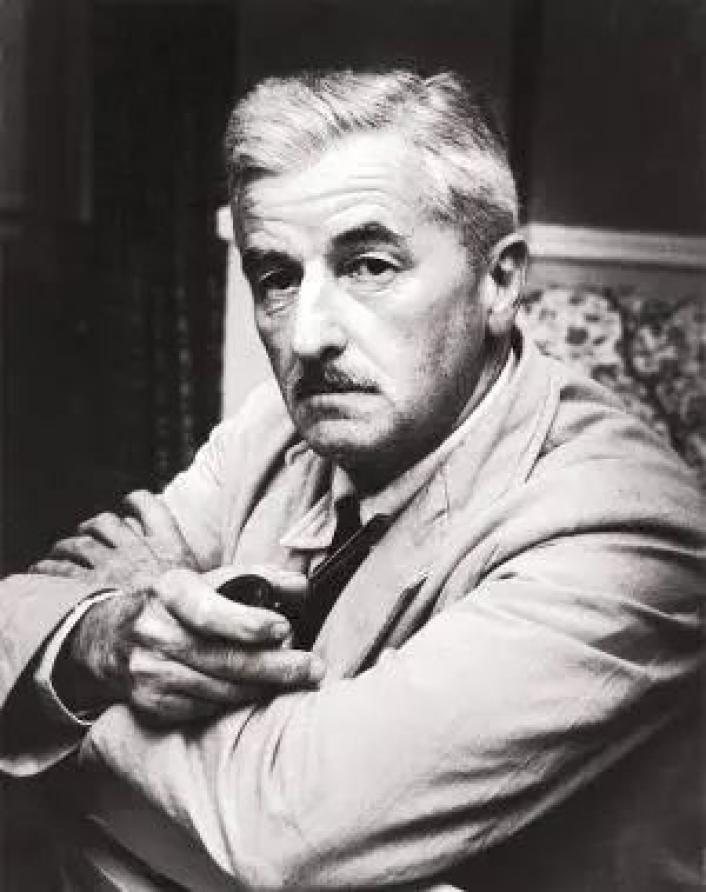

莫言与福克纳

我承认许多作家都很优秀,但我跟他们之间共同的语言不多,他们的书对我用处不大,读他们的书就像我跟一个客人彬彬有礼地客套,这种情况直到我读到福克纳为止。

我清楚地记得那是1984年的12月里一个大雪纷飞的下午,我从同学那里借到了一本福克纳的《喧哗与骚动》,我端详着印在扉页上穿着西服、扎着领带、叼着烟斗的那个老头,心中不以为然。

然后,我就开始阅读由一个著名翻译家写的那篇漫长的序文,我一边读一边欢喜,对这个美国老头许多不合时宜的行为我感到十分理解,并且感到很亲切。

譬如他从小不认真读书,譬如他喜欢胡言乱语,譬如他喜欢撒谎,他连战场都没上过,却大言不惭地对人说自己驾驶着飞机与敌人在天上大战,他还说他的脑袋里留下一块巨大的弹片,而且因为脑子里有弹片,才导致了他的烦琐而晦涩的语言风格。

他去领诺贝尔奖,竟然醉得连金质奖章都扔到垃圾桶里,肯尼迪总统请他到白宫去赴宴,他竟然说为了吃一次饭跑到白宫去不值得。他从来不以作家自居,而是以农民自居,尤其是他创造的那个“约克纳帕塔法县”更让我心驰神往。

我感到福克纳像我的故乡那些老农一样,在用不耐烦的口吻教我如何给马驹子套上笼头。接下来我就开始读他的书,许多人都认为他的书晦涩难懂,但我却读得十分轻松。

我觉得他的书就像我的故乡那些脾气古怪的老农絮絮叨叨一样亲切,我不在乎他对我讲了什么故事,因为我编造故事的才能绝不在他之下,我欣赏的是他那种讲述故事的语气和态度。他旁若无人,只顾讲自己的,就像当年我在故乡的草地上放牛时,一个人对着牛和天上的鸟自言自语一样。

在此之前,我一直还在按照我们的小说教程上的方法来写小说,这样的写作是真正的苦行。我感到自己找不到要写的东西,而按照我们教材上讲的,如果感到没有东西可写时,就应该下去深入生活。

读到福克纳之后,我感到如梦初醒,原来小说可以这样地胡说八道,原来农村里发生的那些鸡毛蒜皮的小事也可以堂而皇之地写成小说。

他的约克纳帕塔法县尤其让我明白了,一个作家,不但可以虚构人物,虚构故事,而且可以虚构地理。于是我就把他的书扔到了一边,拿起笔来写自己的小说了。

受他的约克纳帕塔法县的启示,我大着胆子把我的“高密东北乡”写到了稿纸上。他的约克纳帕塔法县是完全的虚构,我的高密东北乡则是实有其地。我也下决心要写我的故乡那块像邮票那样大的地方。

这简直就像打开了一道记忆的闸门,童年的生活全被激活了。我想起了当年躺在草地上对着牛、对着云、对着树、对着鸟儿说过的话,然后我就把它们原封不动地写到我的小说里。

从此,我再也不必为找不到要写的东西而发愁,而是要为写不过来而发愁了。经常出现这样的情况,当我在写一篇小说的时候,许多新的构思就像狗一样在我身后大声喊叫。

福克纳与伍德·安德森

他有一次告诉我:“你有太多的才能。你可以轻而易举地写出东西来,而且用各种不同的方式。如果你不小心,你会什么也写不成的。”在那些下午,我们总是一起在旧城区散步,我听,他讲,对我或是对别人——我们在街上、码头上任何地方遇到的任何人,或是晚上坐在什么地方共对一瓶酒,他在我的小小配合之下幻想出牵着马的睡不着的人那一类稀奇古怪的角色。其中的一个据他说是安德鲁·杰克逊的后裔,查尔梅特战役之后就留在了路易斯安那州的沼泽地带,再也不是半马半鳄鱼,现在成了半人半羊后来又成了一半是鲨鱼,它——我的意思是整个故事——到头来变得那么古怪又是(至少我们是这样想的)那么有趣,我们决定把它写下来,用相互通信的方式,就仿佛是一支动物考察队的两个暂时分开的队员。我把他写的第一封信的回信交给他。他读了之后说:“你自己满意吗?”我说:“怎么啦?”“你对这封回信满意不满意?”“为什么不满意?”我说。“这封信里没说的我可以放在下一封信里说。”这时候我明白他心里相当不高兴了:他变得态度生硬、严峻,几乎都要发火了。他说:“要么把它扔掉,咱们不进行下去了,要么把它拿回去重写。”我接过了信。我足足写了三天才重新交给他。他再次读了,读得很慢,像他素常的那样,这以后他说:“现在你满意了吗?”“不满意,先生,”我说。“不过我也不知道怎么才能写得更好了。”“那咱们就让它通过吧,”他说,把信放进他的兜里,他的声音重新变得温暖、圆润、洪亮而带有笑意,准备再一次相信别人,再一次受到伤害。我从他那里学到的比从这件事里学到的要多……我学到的是:作为一个作家,你首先必须做你自己,做你生下来就是那样的人;也就是说,做一个美国人和一个作家,你无须必得去口是心非地歌颂任何一种传统的美国形象,像安德森自己与德莱塞所独有的让人心疼的印第安纳、俄亥俄或衣阿华州的老玉米或是桑德堡的畜栏以及马克·吐温的青蛙。你只需记住你原来是怎么样的一个人。“你必须要有一个地方作为起点:然后你就可以开始学着写,”他告诉我。“是什么地方关系不大,只要你能记住它也不为这个地方感到羞愧就行了。因为,有一个地方作为起点是极端重要的。你是一个乡下小伙子;你所知道的一切也就是你开始自己事业的密西西比州的那一小块地方。它也是美国;把它抽出来,虽然它那么小,那么不为人知,你可以牵一发而动全身,就像拿掉一块砖整面墙会坍塌一样。”…… 要相信纯的价值,要更多地相信。不仅相信价值,而且要相信忠诚与完整的必要性;为艺术选中并甘愿忠于艺术的人是幸运的,因为艺术的报酬是不会落到邮差头上去的。安德森把这些道理推向极端。在往后的年月里,当他也许终于承认剩下的只有风格时,他写作时是那么努力,那么费劲,那么不惜牺牲自己,他有时候竟显得比原来的自我更高一些,更大一些。他热情、慷慨、善良、开朗,喜欢开怀大笑,不乖戾也不妒嫉,只有追求完美时才是例外,这种对完美的追求,他相信任何一个对自己的行当有兴趣的人都是必须具备的;他随时愿意慷慨地帮助别人,只要他相信这个人是怀着他自己的那种谦卑与崇敬心情来从事这门行当的。

王小波与杜拉斯

到了将近四十岁时,我读到了王道乾先生译的《情人》,又知道了小说可以达到什么样的文字境界。道乾先生曾是诗人,后来做了翻译家,文字功夫炉火纯青。他一生坎坷,晚年的译笔沉痛之极。请听听《情人》开头的一段: 我已经老了。有一天,在一处公共场所的大厅里,有一个男人向我走来,他主动介绍自己,他对我说:“我认识你,我永远记得你。那时候,你还很年轻,人人都说你美,现在,我是特为来告诉你,对我来说,我觉得现在你比年轻的时候更美,那时你是年轻女人,与你那时的面貌相比,我更爱你现在备受摧残的面容。 这也是王先生一生的写照。杜拉斯的文章好,但王先生译笔也好,无限沧桑尽在其中。查先生和王先生对我的帮助,比中国近代一切著作 家对我帮助的总和还要大。现代文学的其他知识,可以很容易地学到。

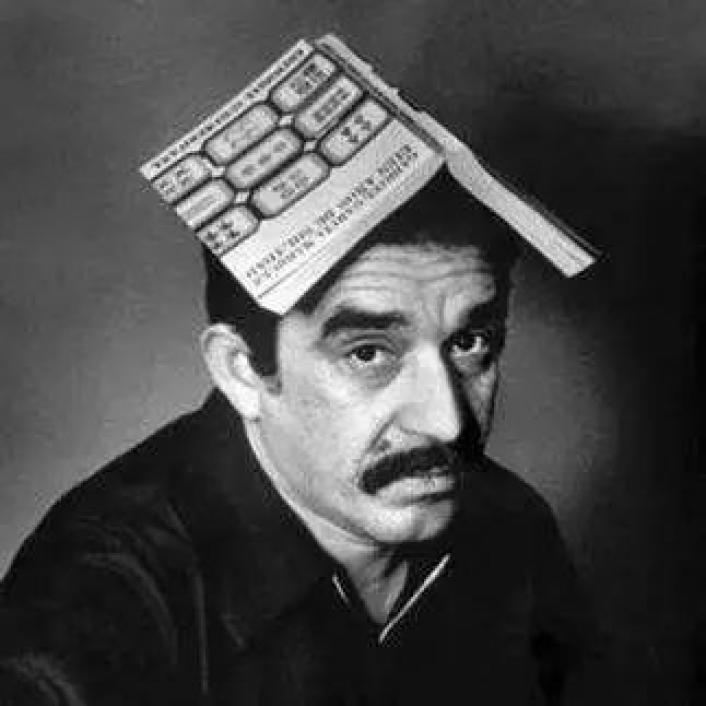

马尔克斯与胡安·鲁尔福

我当时三十二岁,在哥伦比亚当过很短时间的记者,刚刚在巴黎度过了很有用但也很艰苦的三年,又在纽约待了八个月,我想在墨西哥写电影剧本。那一时期墨西哥作家圈子与哥伦比亚的很像,我在这个圈子里十分自在。六年前,我出版了我的第一部小说《枯枝败叶》,还有三本尚未出版的书:大概在那时候于哥伦比亚面世的《没人给他写信的上校》,不久以后由文森特·罗霍请求时代出版社出版的《恶时辰》,以及故事集《格兰德大妈的葬礼》。最后这一本当时只有不完整的草稿,因为在我来墨西哥之前,阿尔瓦罗·穆蒂斯就已经将原稿借给我们尊敬的埃莱娜·波尼亚托夫斯卡,而她把稿子弄丢了。之后,我重组了所有的故事,由阿尔瓦罗·穆蒂斯请塞尔吉奥·加林多在维拉克鲁兹大学出版。

因此,我是一个已写了五本不甚出名的书的作家。但是,我的问题不在于此,因为,无论在当时还是之前,我写作从不为成名,而是为了让我的朋友更加爱我,这一点我认为我已经做到了。我作为作家最大的问题是,在写过那些书以后,我觉得自己进了一条死胡同,我到处寻找一个可以从中逃脱的缝隙。我很熟悉那些本可能给我指明道路的或好或坏的作家,但我却觉得自己是在绕着同一点打转。我不认为我已才尽。相反,我觉得我还有很多书未写,但是我找不到一种既有说服力又有诗意的写作方式。就在这时,阿尔瓦罗·穆蒂斯带着一包书大步登上七楼到我家,从一堆书抽出最小最薄的一本,大笑着对我说:

“读读这玩意,妈的,学学吧!”

那就是《佩德罗·巴拉莫》。

那天晚上,我将书读了两遍才睡下。自从大约十年前的那个奇妙夜晚,我在波哥大一间阴森的学生公寓里读了卡夫卡的《变形记》后,我再没有这么激动过。第二天,我读了《烈火平原》,它同样令我震撼。很久以后,在一家诊所的候诊室,我在一份医学杂志上看到了另一篇结构纷乱的杰作:《玛蒂尔特·阿尔康赫尔的遗产》。那一年余下的时间,我再也没法读其他作家的作品,因为我觉得他们都不够分量。

当有人告诉卡洛斯·维罗,说我可以整段地背诵《佩德罗·巴拉莫》时,我还没完全从眩晕中恢复过来。其实,不止如此:我能够背诵全书,且能倒背,不出大错。并且我还能说出每个故事在我读的那本书的哪一页上,没有一个人物的任何特点我不熟悉。

村上春树与冯内古特

因为知道了布劳提根和冯内古特,心想还有这样的小说啊,我觉得这极大地影响了比如《且听风吟》和《一九七三年的弹子球》。假如没有他们,我想或许就不会有那样的作品了。

本文转自公众号“楚尘文化”

原标题:《那些影响了大作家的作家们》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司