- +1

七年寻纸之旅,探问手工纸艺之美为何无缘大众市场?

在最新一季文旅节目《锵锵行天下》中,邀请到了浙江图书馆古籍修复师汪帆来谈论古籍修复背后的纸张工艺话题。节目中,她不仅展示了娴熟的修复技艺,更对当下古法造纸环境有着深切的体察思考。原因在于她曾历时七年,寻访过中国13个省、自治区的全国古法手工造纸地。她这样回忆起“寻纸”的缘起:

2013年我们通过中介,向素有“桑皮纸之乡”称号的新疆和田墨玉造纸老人托乎提·巴克购买了100张桑皮纸存入纸库。当时我就下定决心,有机会一定要去拜访这位造了一辈子纸的古稀老人。可是2014年10月,我得到消息,巴克老人已经过世。原以为自己一定有机会见到老人,有机会亲自跟他聊聊纸张,无奈愿望如此脆弱。老一辈造纸人在老去,在逝去,有的幸而有人传承,有的却永远没有了传人。

冯骥才先生曾说过:“保护我们的传统文化,需要救火般的速度和救火般的精神。”我应该加快脚步,否则收获的将是更多遗憾。所有这一切,催促我在坚持古籍修复的专业工作之外,将今后的研究方向定在了寻访手工古法造纸上,通过考察、寻访手工纸作坊,全面了解现状,探索有利于手工纸传承和发展的途径。

于是,我踏上了寻纸之路。

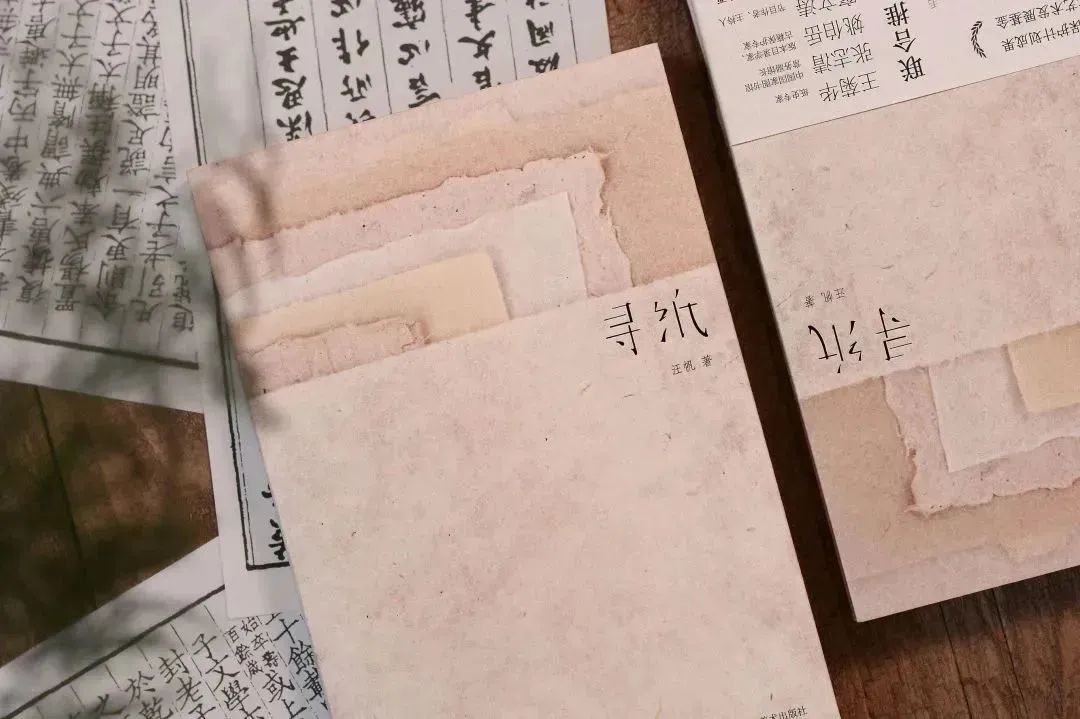

七年间,从浙江出发到福建、山西、江西、贵州等地,期间更是远及新疆的和田和海拔近3700米的西藏高原,在考察全国13个省、自治区的古法手工纸诞生地、数百家手工纸生产厂后,汪帆以轻松优美的文笔记录下一段又一段奇特难忘的经历,将这项非物质文化遗产的现状与传承娓娓道来。近期出版的《寻纸》浓缩了这趟中国传统古法手工纸技艺之旅。

汪帆|浙江人民美术出版社2023年3月

《寻纸》带着读者从一个“背包客”的视角,跟随作者的“手持摄像机”去往中国古法手工纸生产者的工作现场:一张纸也许会在一个几根粗木支起来、四面无遮挡的小木棚中面世,也许会在遍布石柱、石笋、石花等钟乳石景观的穿洞里面世,又或许会在四间土房、地基由不规则石块的纸坊里面世。

作者在书里并不只是介绍手工纸的种类,还将镜头移到了造纸过程中的关键主体——造纸工匠上,看见他们的执着、热忱和情怀。

透过他们,读者也能瞥见当下手工造纸业在风雨中穿行的艰难现状。手工纸行业的现状背后是手工纸生产者的生存现状,一些手工纸生产者根本负担不起改变工作环境所需的金钱,一些造纸人为了生存转而选择在纸张里加入木浆成分。在市场环境下,只要人们不知道什么是真正的传统古法造纸,好的纸就会被排挤,被淘汰。这一个又一个横亘在中国传统手工纸文化道路上的障碍令人感到无奈。

作为一名在工作中时常因为找不到得心应手的修复用纸而犯难的修复师,作者对寻纸旅程寄予了构建古籍修复师和造纸工匠的沟通桥梁的希望。今天夜读,进入一段不寻常的寻纸之旅。

寻找狼毒纸

狼毒草全株有毒,根部尤甚,能有效防虫蛀。西藏空气稀薄,天气干燥,易于纸张保存,因此,由狼毒草藏纸书写、印制的西藏古籍经书,除自然磨损风化破裂外,绝少见到虫蛀现象。故狼毒草藏纸被誉为“写印馆藏文献资料的极品”。

对于酷爱旅游的我而言,西藏一直是魂牵梦萦的圣地。自2011年首次进藏至2020年,我已六次出入藏区,每一次目的都不一样。论及印象最深的,当属寻访狼毒草藏纸之行。

2014年,马年,我的本命年,也是藏历木马年。据说,在木马年围绕阿里地区的冈仁波齐神山转山一圈,胜于平时走13圈。那年5月,我背着60升的大包徒步冈仁波齐。此行,自己不仅是一个祈福的背包客,还背负了一个“寻纸人”的身份——借旅游机会,寻访狼毒草藏纸。

若是从网络上搜索狼毒纸的信息,大部分都称,当年松赞干布求娶文成公主,公主进藏除了携带金银珠宝以外,还带了各类能工巧匠,其中就包括了造纸匠人。然而,内地所造纸张多以破麻、渔网、树皮为原料,藏地如何能轻易获得这些原料呢?况且,藏地书法工具不同于中国其他地区的软笔,是以竹木为笔,属于硬笔体系,即使藏地生产出如同内陆地区一样的手工纸,也无法书写。所以藏地匠人们经多年潜心研究后,遂采用狼毒草做原料制成纸张,用浇纸法做成厚纸。其实,这只是说了一半的事实。根据《旧唐书•吐蕃传》载:贞观二十三年(649年),松赞干布派来使者,“请蚕种及造酒、碾、硙、纸、墨之匠,并许焉”。唐太宗李世民病亡后,继位的唐高宗又派工匠,再次将养蚕、酿酒、碾、硙、造纸和制墨等生产技术传授给吐蕃。另据《西藏通史——绿松石宝鬘》记载:“文成公主入藏时,随身携带了许多天文历法、五行经典、医方百种和各种工艺书籍,同时带来了精通造纸法、雕刻、酿造工艺的技术人员。”这事实的另一半,《松赞干布遗训》《拔协》《贤者喜宴》《西藏王臣记》以及八大藏戏之《文成公主和赤尊公主》等藏文古籍文献中都有明确记载。松赞干布在迎娶尼泊尔赤尊公主和大唐文成公主时,相关诰函写于纸上,而且是写在“汀秀”纸上。“汀秀”为藏文名词,“汀”是矿物颜料藏青、石青,秀”是纸,两者合起来意思就是藏青纸、瓷青纸或靛蓝纸。藏纸究竟何时何地产生,并没有明确的文献资料记载,所以学者们仅能根据这些信息,对藏纸的问世做出基本判断:在唐代造纸技术传入吐蕃前,吐蕃已经开始使用纸张。文成公主进藏时,也确实将造纸技术带入吐蕃,中原地区和藏区的造纸术应该有所融合。由此也可推断,至少从公元七世纪开始,藏纸造纸技术已经有上千年的历史了。

说起藏纸,略有了解的人会脱口而出“狼毒纸”一词。其实,当地做纸的原料还有与狼毒草同属一个科目的瑞香属和结香属植物,后两者取韧皮为料,而狼毒草则以其发达的根系为造纸提供了极其丰富的原材料。狼毒草这个名号,也因其“冷酷”的名字和独特的生长地域,在江湖上有了一席之地,以至于大部分人都认为,西藏只有狼毒纸。

狼毒草在藏语中被称为“日加”,于牧民而言,它是让人愁断肠的有毒植物,但对造纸者来说,它却能做出保存千年的狼毒纸。当地人采狼毒草,去花茎,用其根部做原料,经数道工艺制得纸张。狼毒草全株有毒,根部尤甚,因此可防虫蛀。西藏空气稀薄,天气干燥,用狼毒草藏纸书写、印制的西藏古籍经书,除自然磨损和风化破裂外,绝少见到虫蛀现象,故狼毒草藏纸被誉为“写印馆藏文献资料的极品”。

2013年,浙江图书馆曾经向拉萨彩泉福利特殊学校采购过狼毒草藏纸。因此,我到拉萨便首先联系了这所学校。这所位于城关区曲米路的彩泉学校,是西藏最早也是唯一一所专门收养孤儿和残疾孩子的民营福利学校。它的创始人强巴遵珠,坚定地用自己大半生的光阴去抢救和保护濒临失传的传统藏纸生产工艺,并教授给学生。经他培养的数百名孤残儿童,有的已经走上工作岗位,自食其力,有的继续追随他从事藏纸事业。不过令人遗憾的是,校园里一片寂静。据工作人员介绍,由于天气原因,暂时无法制作藏纸。既然看不了生产过程,只好参观一下制作场地。在挂着“国家非物质文化遗产”牌子的现场,我只看到一个五六平方米的水槽、煮浆的锅、一片篮球场大小的晒纸场,以及一些现代的印刷设备。

幸好,我早先已与西藏自治区图书馆古籍保护中心尼夏主任取得了联系,他对西藏当地的尼木藏纸有过专门研究,所以由他安排,在古籍部央拉老师陪同下,我们即刻驱车,行程140千米,到了位于拉萨西南的尼木县。

去尼木县的路况良好,可为什么140千米的路程却要开三个小时呢?这里不得不提起西藏地区特有的“限速条”。但凡去过西藏的人都知道限速条在西藏交通系统中的重要性。当时,西藏各地区还是人工限制车速,司机在一个检查站领到限速条后,只能在规定时间通过下一个检查站,并换取下一路段的限速条。在规定时间之前抵达则被视为超速行驶。于是,我们一路优哉游哉,甚至在央拉老师的热情招呼下,还中途停车,享受了一顿美好的藏式奶茶。暖暖地喝下去,仅有的一点高反症状也随之消失了。所以,现在若有人问我如何应对高反,我一定会建议:放平心态,顺其自然,再喝上一壶当地的奶茶。

途中,央拉老师还告诉我,市场上销售的狼毒纸不少都来自印度和尼泊尔,旅行者一般不了解情况,都当成藏纸买了回去。这些年,政府大力恢复藏纸技艺,彩泉学校也曾请来尼木县的造纸匠人传授技艺。看来,他们两者的生产技艺也算一脉相承了。

尼木县海拔3700多米,雪拉藏纸、尼木藏香、普松雕刻被称为尼木“三绝”,当地政府为保护这三项手工艺,特地建了一个小型园区。2006年,藏纸被列为国家第一批非物质文化遗产。2009年,尼木县造纸世家的次仁多杰被评为非物质文化遗产传承人,目前他的儿子格桑丹增在继续这项工作。

很荣幸,这次正是由格桑丹增为我导览介绍。园区外围是大片的水泥平地,地面上筑有一个大型水槽,应该就是用来浇纸的。作坊设备简陋,条件也挺艰苦,不过这也不足为怪,各地手工造纸作坊,如此简陋的并不在少数,甚至在经济较为富裕的浙江富阳,我还亲眼看到抄纸生产的工棚竟是一间四面透风、雨天漏水的小木屋。尽管如此,格桑丹增却说他们已经很满意了。多年前,他们还只是在地上挖个方正的小土坑,把水引进去当成水槽来用,做纸全程都得蹲着操作。

格桑丹增不会汉语,只能通过央拉老师与我沟通。据介绍,他们一般会选取生长在岩石山崖上的狼毒草做原料,这些狼毒草根系发达,抓地力强,且根系越发达,纤维韧性越强,生产出来的纸张质量就越好。藏纸生产需要强烈的日光照射,而狼毒草的生长旺盛期是每年的七、八月,所以当地做纸的时间一般是在五月到十月间。全年唯一不间断的生产程序,就是削根茎备原料。进入作坊,便看见一位藏族老人席地而坐,用刀削着狼毒草的根茎。强烈的高原日照使得这位老人面部黝黑粗糙,但比起手部皮肤算是好了不少。因为常年不断地手工削皮,老人手上布满了刀口、疮痂,关节也特别粗大。虽然早已适应,但过敏现象还是时有发生。面对我的相机镜头,老人笑容灿烂如高原日光。于他而言,这只是一份寻常工作,但我见了却很不好受,也由此第一次对狼毒草产生了敬畏之心。

老人先用铁锤将根茎砸裂,使其皮肉分离,再用小刀将外皮削去,取出内部的纤维组织。在另一个黑暗密闭的小屋子里,晾干后的纤维被放入一口高锅蒸煮搅拌。打开锅盖,刺鼻而古怪的味道扑面而来。我屏住呼吸,象征性地搅动两下便匆匆逃出屋子,真不知他们平时是如何耐住的。大约蒸煮两个小时后,老人开始用石头砸浆料,分离杂质便于拣选。纸张的颜色与细腻度取决于两个因素:煮好的浆料放置时间越短,所出的纸张颜色越白,反之颜色趋深;杂质拣选得越干净,纸张越细腻。

拣选干净的浆料被放入水桶,据说原来是用木制的酥油桶,现在也是鸟枪换炮了。在浇纸前,格桑丹增用一根前端呈螺旋状的木杆,以手掌快速搓动,将浆料分离打散。这活儿看似容易,但我一上手便弄得水花四溅,还带出不少浆料。格桑丹增表情颇为纠结,看来是心痛的。我只好尴尬地把木杆递还给他。显然,这打浆耍蛮力是不行的,还得使巧劲。

浆料打匀后,他们把一幅绷着细纱网布的木框浮于水池中,使细纱网布略沉于水下,再用勺子把浆料水均匀地浇在细纱网布上,借水流力量使浆料纤维混合均匀。接着,由两人共同将木框缓缓抬出水面,略倾斜,待水漉干后,浆料纤维就会在细纱网布上形成一层薄膜。最后将其斜靠在墙边,在太阳下晒干后成纸。由于浆料承载物是细纱网布,成纸后纸面上有网状纹,纤维较明显。抬框时略有倾斜,所以纸浆分布也稍有厚薄差异。据格桑丹增介绍,作坊一天能出两锅浆料,每锅浆料只能浇出20张纸。然而即便产量如此之低,每张纸的价格也不过90块钱。曾有一段时间,西藏已经很少有人生产藏纸,幸好西藏档案馆在20世纪80年代与作坊签下为期18年的合约,购买纸张用作档案修复。国家的扶持使他们得以将这项技艺延续下来。现在除了生产常态纸张以外,作坊更多是生产一些颇具艺术效果的藏纸,制成灯笼、笔记本、书签等旅游产品。

此番前来,因气温较低,狼毒草还未进入生长期,我也只能先索取些纸样,带回去做进一步的分析研究。

说来有缘,后来途经山南地区雍布拉康山脚时,我居然发现几株未开花的狼毒草,欣喜之下,干脆直接动手挖采。此时的狼毒草根须虽然幼细,但抓地较深,加之依附于石头,很难挖采。因为没什么经验,纤细稀疏的根系被我挖断不少,而且挖出以后很快便干裂了。旁边一位歇脚的藏族老太太见状,指着自己的手和脸,不断向我比画,神情颇为紧张。我猜想,她大概是出于好心想告诉我:闺女,别碰它,惹不起。果然,没多久,我的皮肤就开始有隐隐的瘙痒和刺痛感。仅仅只是稍有触碰,便领教了狼毒草的厉害,我也不禁再次想起那位削狼毒草根的老人。

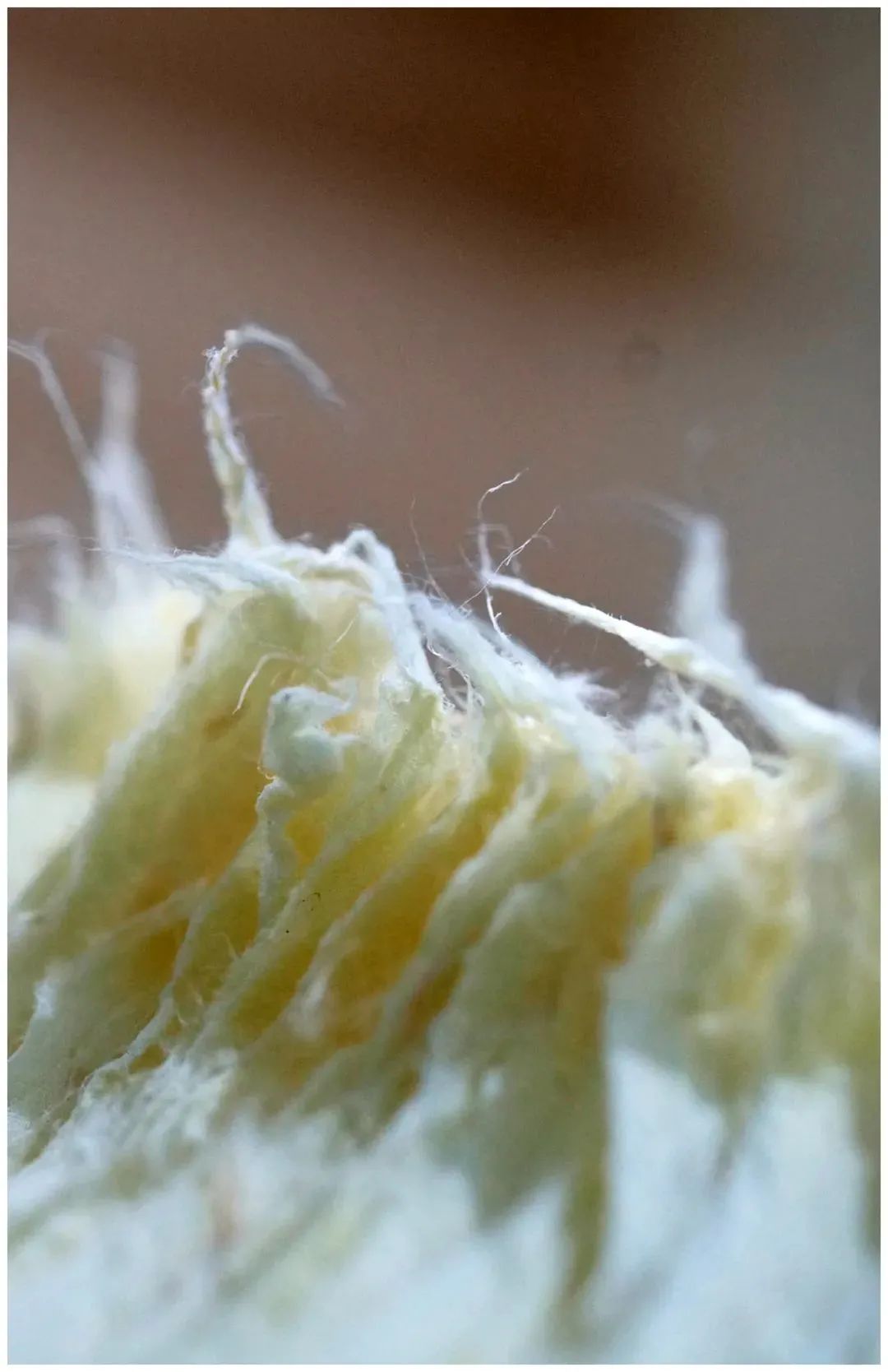

▲ 在书后,作者特别设立了“纸张索引”,附上书中提到了25种手工纸实物纸样

原标题:《七年寻纸之旅,探问手工纸艺之美为何无缘大众市场?|此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司