- +1

访谈|从美国妇女史到中国女权运动史,女权主义如何改变世界

王政1952年出生在上海,1968年赴崇明长征农场务农。1977年考入上海师范大学外语系,毕业后留校任教。1985年赴美国加利福尼亚大学戴维斯校区留学,先修美国史后攻中国近代史,尤其专注于中国女权运动史。现为美国密歇根大学妇女学系和历史系终身教授,复旦-密大社会性别研究所创始人及合作所长。开展研究的同时,王政也为推动社会性别研究学科在国内的发展建设进行了旷日持久的努力。

本次访谈中,澎湃新闻记者请王政教授讲述了她在上世纪八十年代赴美留学时美国女权运动的状况、她从美国妇女史到中国女权运动史的学术转向、中国现代化过程中的社会性别建构、今天中国社会存在的性别不平等问题以及在中国推进社会性别研究学科建设的成果和困局等问题。本访谈经受访人审定。

澎湃新闻:您在上世纪80年代赴美留学时接触到了美国的女权主义思想,当时美国的女权主义运动是怎样的情况?您是怎样走上妇女史研究的道路的?三十年来又发生了怎样的变化?

王政:1985年的时候,美国的女权主义运动其实已经体制化了,表现在很多高校都已经建起妇女学,women studies programs,一般译为妇女学中心,这是教学机构。在美国主要的公立大学,由于教师、学生推动,女权主义已经进入了学校的学科体制,有课程、学分,有的还开设了学位点,当时主要还是本科学士学位。这就是学界的女权主义的行动——开设课程背后的意义是非常深远的,女权运动就是要反对一个男权中心的社会制度和文化,那么知识生产是很重要的一部分。当然后来我们有了福柯的后结构主义理论:知识就是权力,就是力量,谁能投入知识生产,谁有话语权,这都跟权力相关。历史上女人发不出声音就是女人没有权力,没有话语权,不能写作也就不能发声。其实中国历史不一样,中国有才女的这个传统, 中国历史上有很多很多关于妇女的记录,还有妇女自己的书写,当然这个书写并非完全能够表达她的心声,因为妇女的写作一般是通过家里的男人来资助出版的,所以还是有一个自我审查和删减筛选的过程。美国历史上女人要进入知识生产的渠道是很难的,过去学界的女老师很少,直到20世纪60年代下半叶开始,在女权运动的背景下,女性越来越多地进入了学界。现在美国人文学科学者性别比就是一半一半了,理工科的女博士也在大概20多年前就已经达到了40%以上。在女权的推动下,妇女进入各种各样的职业领域,带来了天翻地覆的变化。

我当时是接受了美国史学会会长的委托,写一本美国妇女运动史,因为我去美国留学是学习美国史。所以刚到美国我主要攻读美国妇女史,当然我还需要修读美国的社会史文化史等课程,不过为了这本书的写作我在妇女史上花的时间比较多。美国妇女史也是美国女权主义在学界开拓比较早的领域,首先是社会上开始了运动,然后高校青年学生就不满意她们在学校接受的知识,因为原有的知识领域不管是历史、文学讲的都是男人的事,女人根本看不见。所以,一些倡导女权主义的历史学者比较早地就开始了美国妇女史的教学,开始的时候教材都没有的,因为几乎没人做过这方面的研究,她们就动员学生一块去做研究来搜寻资料。因为1960到1970年代有社会运动为背景,这样一种创建妇女历史的行动很快就在各高校铺开了。在高校读书的学生,各个学科的研究生、本科生都开始做这些学术梳理工作,历史为主,文学、人类学也都开始做新知识的创建。比如文学就开始寻找历史上的女文学家、小说家,那么后来到了中国史领域也开始关注我们历史上的女诗人、女文学家。

所以我那时候并没有专门去读妇女学的课程,我所在的历史系已经开了妇女史的课程。 那时候很少中国人到美国留学,不像现在有些学校已经差不多被中国学生占领了,当时我们像大熊猫一样,尤其是读文科中的美国史,历史系当时就还有一个比我早一两年来的北京人在读美国史,所以老师们也非常高兴,物以稀为贵,对我蛮优待的。我当时的导师Ruth Rosen在美国是很早就开始做妇女史研究的,她的博士论文写的就是美国历史上的妓女,这种“不入流”的人物过去是没人写的,但她要去研究,所以也算是一个开拓者。她自己也是美国女权运动积极的参与者,她读研究生的时候正好参加了美国女权运动,当了教授还在开妇女史的课。当导师知道我要做美国女权运动史以后,她不光是在课堂提供需要阅读的书籍,课外还会推荐我阅读很多东西,还介绍我认识很多她的同伴,介绍我和女权行动者及老一辈女权运动的代表的会面、座谈,我也参加了当时很高涨地争取堕胎权的活动。后来我就写了《女性的崛起——当代美国女权运动》这本书,在国内出版了,现在实体书可能没有了,但电子版可以在网上找到。

澎湃新闻:您的研究兴趣是怎么从美国妇女史转向中国妇女史的?

王政:其实我刚去的时候是想研究美国史的,当时还是国内的主流意识形态建构构成了我的思维方式,我读美国史是因为我想看看为什么美国才200年的时间就变成了那么富强的国家,我也想去学一学他们的诀窍,然后搬回国让中国也变成富强的国家,当时想学个硕士学位就回来。1985年中国还穷,就想中国怎么变得富强。去了一年,我的美国史老师就把我的这种想法彻底颠覆了。

学习美国史的时候不光上妇女史,我特别敬佩文化史的老师,还有社会史的老师是专门研究美国工人运动历史的,都是非常棒的学者。 在这些美国史的课程上,这些美国历史学的学者整个在做的就是反思美国历史上的错误和罪行,自我批判。我的老师全是白人中产阶级,但都在反思批判,给你看的材料全都是批判美帝国主义这样一个超级大国它财富怎么积累起来的,是从驱赶印第安人也就是土著美洲人开始的。历史上,美洲的土地是极其丰饶的,美洲的土著并没有土地占有的概念,春天在土地上播种,然后迁徙到其他地方去打猎、打渔,不像欧洲那个时候的农业要开垦大片的土地。他们也没有土地买卖和占有的概念,结果就被欧洲殖民者把土地都骗走了,把土著美洲人都赶到沙漠最贫困的地方,这是一段非常血腥的历史。欧洲人刚来的时候曾用画记录下了当时的地貌,那时候生态保护得很好,土著文化是跟自然非常融合的,他们的信仰也都跟自然有关,有点像中国古老的民间宗教,有一种对自然的敬畏感,不是像欧洲的工业化一来就破坏自然。美国资本主义的发展首先土地和资源都是骗来抢来的,接下来到非洲拐卖黑奴,获得廉价劳动力。我当时学了这些以后,心想美国200年发展那么快,可是资本的原始积累是如此血腥如此丑陋,那我情愿我们中国不要富强,也不要那么丑恶。

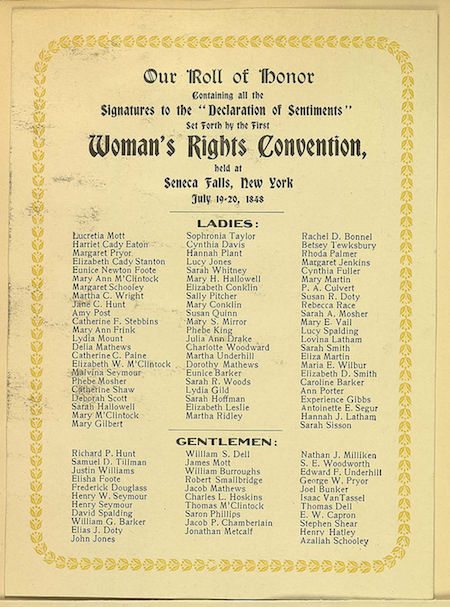

那么,当年那么丑恶血腥的资本原始积累的社会,怎么会发展到今天这样的文明社会?那就是通过社会改造运动,每一代都有一批有良知的人在努力。包括最早反对奴隶制的运动实际上也是白人发起的,当然还有后来自由的黑人的斗争,但很多白人冒着生命危险与奴隶制对抗,建立起地下通道,一站一站地把黑人送出去,送到没有奴隶制的地区。我被这些有良知的人所感动,我的兴趣就转向了社会运动,当然也包括女权运动。历史上美国女人连财产权都没有,结了婚就要随丈夫的。 女权运动开始的时候,美国妇女大部分也没有教育权、没有财产权更没有政治权力,最初的觉悟是从基督教背景和欧洲启蒙思想中来的。那些读了一些书的女性就想到,圣经说我们都是上帝的子民,生而平等,于是产生了这个要平等的念头。美国的《独立宣言》就说“人生而平等”,这些妇女就想,我也是人,为什么没有那些权利,所以美国1848年标志着第一次女权主义浪潮开端的《观点宣言》(Declaration of Sentiments),就把美国《独立宣言》第一句改了,把“All men are created equal”改成“Men and women are created equal”,这里有启蒙思想渊源在。

当时的斗争是很艰难的,1848年到1921年经过了70多年才正式获得选举权,在这个过程中间,还争取了教育权利、财产权利,之后才争取到的政治权利。在美国的政治体制中,政治权利很重要,因为可以通过投票来改变法律,通过投票可以把女性选到政治位置上去,选到国会,在立法上就有人可以提案,就是那样走过了漫长的道路才取得了今天的成绩。 直到1950年代,尽管林肯打南北战争废除了奴隶制,但种族隔离还是在很多地方存在,喝水、去餐厅吃饭、坐公共汽车都是隔离的,后来民权运动起来争取公民权利,主要以黑人为主,但很多白人的年轻一代男女参加了,在参加民权运动期间的各种族妇女又看到男女还不平等。并不是经济发展到了那个份上了,自然而然社会就进步了,从来没有自然而然的进步,一点一滴的社会进步都是无数有良知的人经过极其艰辛的努力和斗争去赢来的,而且你赢来了一点进步,过些年可能又被其他社会势力推回去了,历史不是直线前进的。

我就是被那些不断推动社会进步的力量吸引,开始对社会运动感兴趣,特别是女权运动。当时觉得美国妇女史研究得真好,85年去的时候就看到她们已经把和妇女有关的方方面面都已经梳理了一遍,什么都研究到了,我回头一看咱们中国还没有什么妇女史, 所以我就想我不做美国史了,那么多美国的史学家已经研究得那么深透,中国妇女史却还没人做,所以我在完成了美国史硕士学位后, 开始转到了中国近现代历史博士学位,主攻中国妇女史。

澎湃新闻:你自己在中国生活的经历在你的性别研究过程中扮演了怎样的角色?

王政: 我是从学术上开始接触女权主义的,其实我这种说法也不完全准确。因为我刚去美国的时候,在看美国女权的实践和行动时有一种居高临下的感觉,觉得我们社会主义妇女解放已经实现了。我这一代是在男女平等的主流话语下和社会机制保障的情况下成长的,我是一个生在上海的城市人。那个时代在农村还是有很多结构上和习俗上的男女不平等,但城市不一样,在制度上都是平等的,入学就业工资收入都不因性别而区分。我们到农村去以后,当时的政策还要重点培养女青年,我1971年就入党了,是“文革”中整党建党开始后的第一批,很快又被提拔做干部。

八十年代的时候,中国女性和男性的收入比是80:100,当时美国是56:100。但在过去的这几十年里,美国的收入性别比上升了20多个百分点,中国则下降了20多个百分点,如果计入私人财产的话可能还远远不止。美国虽然还是资本主义经济体制,但社会还是在向着公正平等发展,60年代风起云涌的民权运动、女权运动在推动社会公正平等方面起到的作用是非常积极的,本来就是底层黑人收入低,妇女收入低,把这两部分人的收入提上去了,那么它阶级差异就会缩小。美国女权运动通过参政和打官司来推动立法,消除入学、就业等方面的歧视性政策,不仅争取到了财产权和政治权力,还有很多细节都照顾到了。比如交响乐团招人,小提琴报考者上来,性别名字都在表上抹去,就给你一个号码,考官在幕后,看不到人只听声音打分,这样就保证了公平,所以现在不少美国交响乐团的首席小提琴家都是女的。这种公平是以机制来保障的,而推动公平机制设立的就是女权主义者,每一个细微的地方都有人在努力。

说回我自己的经历,我成长过程中从来没有体验过什么性别歧视,除了小时候我妈有时候会说些传统思想的话。我妈妈年纪大了,是从旧社会过来的,小时候我家住一楼,后院有个墙,在院子里看不见邻居在干嘛,但爬到墙上就前前后后的邻居家全都能看见了,小孩子就觉得很有意思。我哥会爬墙,爬得很高,爬到上面去摘丝瓜,在墙顶上走来走去。有一天我也爬在墙上正东张西望地看得高兴,我妈出来叫我,“哎呀你个小姑娘你不能爬墙,你怎么坐在墙上难看死了!”。我心里说我妈就是封建,我哥怎么就可以爬墙?我才不下来呢!那时候刚上小学,六七岁、七八岁的样子,我已经有“封建”这个批判性的词汇。

后来我在一篇回忆录里面写到过一件事情。我有一次和几个美国研究生同学在一起,她们常问我在中国的事情,我就跟她们讲了在公共汽车上被小偷偷皮夹子的事情。80年代公交车上小偷很多的,有一次我下车的时候一个人碰了我一下,我一摸,皮夹子被偷了,其实里面就是一张月票,没有多少钱。我一想,肯定是这个男人偷的,我一下就跳上车,对他说你还给我,他就很紧张,说我没有,同时皮夹子就丢到地上,我立马捡起来,对他一挥,说就是你偷的,然后下车了。两个美国同学听了大笑,说我好勇敢,我就说这有什么好怕的,我天不怕地不怕的。后来有一次又说起坐公共汽车,挤车有时很烦人很气人,我经常碰到那种下流的人,在你身后摸来摸去,真是恨得不得了,这两个美国同学马上说,那你是怎么对待的?我说我怎么对待呀,我就赶紧躲开逃开,很窘迫的。她们就问,为什么你上次抓小偷那么勇敢,碰到这种性骚扰你就害怕了?我说,那我很害羞,我就不敢讲了,我讲出来就变成是我不好。我这么说了以后,自己也觉得这个回答有问题,但我没别的理由了,这确实就是我不敢应对骚扰的原因,后来就我开始反思,在公交车上被人骚扰,我为什么要觉得是自己不好?

这开启了我对中国妇女解放的成绩和不足的反思。这背后就是贞操观,贞操观令我不敢和这种现象做斗争,我由此意识到我的妇女解放有问题,解放得还不彻底。贞操观是男权社会的症状,我们没有在性领域开展对陈旧的男权性观念的批判。这件事之后,我就觉得也不能说人家美国女权落后了,人家当时就说这是性骚扰,咱们其实也有对应的概念,那时候叫调戏妇女、流氓行为,但我们还是被陈腐的性观念束缚的, 所以现在青年女权反性骚扰我很支持,我觉得社会进步了,现在年轻的女性敢出来斗争了,比我那一代进步了,我很受鼓舞,中国就是需要一代一代的人往前推,才有可能改造男权文化。

澎湃新闻:您对中国妇女史的研究是从五四时期开始的。五四时期的女权运动者是怎样做出改变的?

王政:我的博士论文写的是五四女权。为什么要写五四女权呢?是因为当时英语世界的女权研究也开始关注中国妇女,关注中国历史上的女权运动,发表了一些作品。我在开始转向做中国妇女史研究的时候,就读了她们的著作,但她们写得不详细,玛丽莲⋅杨是中国妇女研究的开拓者之一,她在对中国妇女史的研究中问了一个问题,她说我们现在知道二十世纪初中国有一批女权主义者,但她们后来怎么样了我们不了解,那些留在城里的人后来怎么样了,那些参加了共产党的人又怎么样了?我觉得这两个问题很好,也是我的兴趣所在,这成为了我研究的问题。我那时候不知道我们中国还有女权主义,因为我们没有女权主义这个词汇,书上读到只是说“西方女权主义”、“资产阶级狭隘的女权主义”,所以我想去了解,这就成了我的博士论文题目。

然后我就在上海做田野,也很幸运地找到了一批1900年出生的女权主义者,做了很多口述、访谈。她们都是五四女权运动的积极分子,有的参加了共产党,有的参加了国民党,有的无党派,一直做独立的女权活动。我的博士论文《五四女性:口述与文本的历史》1999年由加利福尼亚大学出版社出版,现在网上有中文的版本。后来我又追踪了那批参加了共产党的女权主义者,来看1949年以后她们做了什么。 因为连着写了几本书,国际学界就把我作为中国女权运动历史的专家了。中国现在的知识界,包括现在的女权主义者,她们也不知道自己的前辈做的一些事,所以我要为年轻一代的女权主义者把中国女权主义运动的历史梳理出来,年轻人当然很有创意很勇敢,但如果没有历史观,有时候会自高自大,做了一点什么就觉得开创了新纪元。我们不能抹杀前人,作为妇女史学者的责任就是要把被历史遮蔽的这些历史人物挖掘出来。很多人在历史上是有很大贡献的,但是没被历史记住,实际发生的历史和我们读到的历史是两码事,因为以往历史的书写主要是由男性掌控的,女性不参加知识生产。 把这些历史上的女权主义者挖掘出来,你就重新阐释了历史,就能让人们看到这一百年来女权主义极大地改变了中国社会。

我去年出版的英文专著《发现国家中的妇女:中华人民共和国的社会主义女权主义革命》(Finding Women in the State: A Socialist Feminist Revolution in the People’s Republic of China, 1949-1964),写的是1949年到1964年,中华人民共和国里面的社会主义女权主义,也就是党内的女权主义者怎么在掌握了政权、成为执政党之后,开始女权主义的革命,我就是这场革命的受惠者。这场革命要求各方面都不歧视女性,招生招工都是同等对待,当时全民所有制下工作都是学校统一分配,工资也男女同样。早年党内的那批女权主义者,她们在五四时期就已经是女权主义者了,后来加入了共产党,像邓颖超、杨之华。后来邓颖超是全国妇联副主席,杨之华是全国总工会女工部部长,一解放她就提出了让女工有56天产假。我小时候看我的姐姐嫂嫂们生孩子一个个都开心得不得了,生完孩子躺在床上坐月子鸡汤端过去伺候着,哪像在美国,当然第一美国文化里没有坐月子的概念,第二就是没有产假。我有一次在超市碰到一个美国女人,手里抱着一个刚出生三天的小毛头,底下还跟着两三个小孩,在开着空调的超市里跑前跑后购买食品,我心里就很同情她。那时候在课堂上老师也会让我讲社会主义经验,女同学听了都很羡慕的,我就想你们连产假都没有,路还长着呢,我就有居高临下的心态。美国女性现在还没争取到产假,美国产假现在还不是国家政策,不同的公司有不同的待遇。所以说,五四女权主义者后来进入国家政权是做了很了不起的贡献的。

澎湃新闻:人们印象中传统的中国女性都是三从四德的、被压迫的形象,而您曾在讲座中提到,现在中国的新女性出现了,但是新男性并没有出现,能否请您说明一下具体指的是什么?近年来所谓的男性气质危机也成为了一个全球性的问题,为什么全世界范围内都有很多男性无法接受性别平等的思想,甚至对女权主义抱有敌意?

王政:上次在复旦做讲座的时候我讲了一句话,中国的现代化归根结底什么?是女人的现代化。女人从男主外女主内的这样一个农业社会的性别隔离的空间中走了出来, 中国女人的现代化就是中国的现代化(无法想像若今日女人还在性别隔离的社会中生存,中国会是啥样)。但是男人没变,过去是读书、做官、经商,现在还是读书、做官、经商,唯一变化的就是他现在可以坐飞机和用手机之类的现代工具,这些都是器物的改变而不是心灵内在的变化。而女人则发生了天翻地覆的变化,从社会空间、活动范围到知识结构、主体身份全都变了。正因为中国的现代化只是女人的现代化,所以今天的中国社会是半身不遂。中国社会要真正实现现代化,就必须把男人也现代化,产生新的男性主体,然后我们的社会才能称得上是真正的现代化的社会。而现在,资源、权力还是主要掌握在男人手里,如果还要用男权的、皇权的、陈旧的传统文化来压制已经现代化了的有公平公正和公民意识的女人,就会出现大问题。所以为了中国的未来着想,我们需要花大力气来呼吁中国男性的现代化,重新建构符合21世纪现代世界潮流的男性主体。

但是,即使在传统男权社会,女人也并非彻底的被动牺牲。美国人类学者Margery Wolf在研究中国的现象时很早就提出了一个“子宫家庭”的概念。传统社会女人唯一的地位来源就是强调对母亲的孝顺。女人嫁到男人家里,就失去了自己的交际网络,一个无权无势的小媳妇往往是很苦的,但是当你做了儿子的母亲,那你就有救了,当你熬成婆的时候,你就获得了权力。这里面关键是一个“孝”在起作用,再加上女性的预期寿命往往比男性长,就像《红楼梦》里写的贾母,你就是家里的老大了,而男性家长早死的概率是很高的,为什么呢?我这学期在复旦上的一门课是“性别与历史”,布置了几本书,里面就有我的老师曼素恩 (Susan Mann)写的《张门才女》,她在这本书里面就给出了一种解释:因为男人要出去读书、做官、做生意,老往外地跑,在旅途中得了病又得不到治疗,死亡的概率就高,而女人关在家里,得传染病的概率相对小,等把儿子培养出来了孝敬你了,你就有地位了,所以历史上有权有势的女人也不是没有 。“子宫家庭”的概念解释的是为什么这样一个男权制度能够维持的问题,因为女人在这个制度里面也可能得到好处,通过生育,只要她的子宫里面产生了一个儿子,一切利益都有了,所以妇女也会愿意去维系和男权文化配套的各种习俗。

很多的学术研究都已经阐明,由于男性偏好,很多家庭把所有的希望都寄托在男孩身上,这就造成了男性的性别特权。享受了更多的资源,他发展的可能性就更大。由于到现在为止父权文化还是在被复制,所以绝大多数男人对性别特权还是感到天经地义,也不屑于去学习社会性别理论,认为仅是与妇女相关的,而他们对妇女的议题完全不感兴趣。再说了,世界上最难最难的事情,就是让已经有了特权的人放弃特权。只有极少数觉悟的人,会看到特权的另一面,即特权也会对获得特权者造成伤害。但是,有这种明智态度的中国男性屈指可数,大部分人都在性别特权或者是其它各种特权中被腐蚀了。

澎湃新闻:今天的商业文化千方百计将女性塑造为消费主体,消费主义文化对中国女性地位产生了怎样的影响?身处其中的女性可以做些什么来改变现状?

王政:消费主义是很严重的问题。资本主义的消费文化,主打的就是女性消费者,推销各种各样的产品,资本主义制度就是建立在不断地刺激人的欲望促进购买之上的。中国加入全球市场经济体系后,社会价值观念也完全由社会主义阶段转换到了消费主义文化,而且全球的跨国公司都来在这儿赚钱,服装、护肤品行业的利润都是相当高的。1992年的时候,我刚生了女儿,带她回国,到百货店去看,一小瓶强生的婴儿护肤液卖40多元人民币,还是在中国生产的,而在美国一大瓶只要两块多美金,我当时就觉得非常愤怒,但是中国老百姓不知道,还是买,这里面太多不合理的东西了。后来又看到化妆品动辄几千块钱,简直无法无天。

消费主义还影响价值观,我们长大的时候是以朴素为美,而消费文化就是炫富,看谁消费得起,你的价值由你的消费水平来决定的,而不是由你的能力和创造力来决定。消费文化哪里都有,但全世界可以说没有一个地方像在中国滲透得如此之深入。美国也有消费文化,但起码它不是到了霸权性的地步,甚至富人会很低调,觉得炫富是蛮耻辱的。明星有时候要炫耀物质,但并非大家就都去羡慕那种生活方式,依然有各种各样的价值观并存,像我们这些高校的老师们就不认同,而且很多人是清醒地批判消费主义的。而中国整个社会都被崇尚消费的价值观念裹挟了,这很可怕,可以说是把整个中国社会的文明内涵都给扭曲了。这样一来,青年一代的女性就受到了多重的挤压,所有的广告上都是年轻女性,社会要求女的要年轻、要时尚,要买这样那样的商品来包装,但这个欲望调动起来却在阶级和性别差异扩大的社会中实现不了,一些女青年觉得靠自己的劳动去获得资源是不可能的,那就只有傍大款,嫁给所谓的成功男性就成了唯一可靠的向上流动的途径,钱成了第一位的,在婚姻市场上就是明码标价、商品买卖,人就彻底地异化,自己也成了商品,非常可悲。

不过,我觉得最近年轻人中已经出现了不同的现象,这当然也是有原因的,现在的中国城市也是富足社会了,一大批大学生是从富足的家庭中出来的,这些孩子从小就对金钱反而不那么看重。我觉得非常有意思的是另外一批人,家庭也不见得多富裕,但她开始有精神追求,这是我们中国社会的希望。前面也讲到,独生子女政策使得中国史无前例地出现了“小公主”群体,得到很多的资源,受到很好的培养,出现了很多优秀的女孩。家庭对她的期望、她自己对自己的期望都很高,结果跑到社会上一看,发现这个男权的世界里,歧视无处不在,到处都有尖锐的矛盾与碰撞。很多年轻的女孩在读书的时候通过全球的网络接触了新的理念,踏上社会以后不仅面临就业中性别歧视的种种问题,还要被逼婚、被逼着生孩子传宗接代,上一辈人还在用老的一套束缚你,两套价值观念冲撞很大,所以现在不少女孩都抑郁了。但抑郁完了之后,自己想想,再碰到女权主义批判性的理论一启发,整个思维一点就亮。

我经常会收到年轻女孩的邮件,本科生、高中生都有,所以我知道女权主义理论对这一代人特别有用,因为这个理论帮助她们分析了整个社会,帮助她们理解了她们郁闷的原因不是个人的问题,是整个社会的结构性问题,而你一旦有了分析批判的能力,就会从一种自怨自艾的状态中走出来,然后也会产生力量,觉得我也应该做点什么来改变它。美国女权主义运动也就是从这种个人的觉悟中发展出来的,它不是一个政党,也不需要你宣誓加入,就是每个地方有几个志同道合的人在一块相互支持,自己心头郁闷难解的问题大家一块读点书聊聊天化解化解,然后再看看我们可以做点什么来改变。大的改变不了,改变我的男朋友的思维方式行不行?首先要让他有兴趣读几本关于社会性别的书,开拓一下视野,然后帮助他反思一下自己的人生,把学术理论跟自己人生结合起来思考。女权主义的理论不是象牙塔里的、空中楼阁的东西,全都是跟现实世界紧密结合的,都是提倡以一种批判性的思维来分析我们在生活中所看到的一切,帮你识破各种各样的迷思和权力关系,然后你就能获得一种清醒、自由的人生态度。

在美国学界关于性别问题的研讨会上,很早就已经有专门的论坛讨论女权主义者应该如何养育自己的儿子,即你作为母亲从养育自己的儿子开始,不要去复制父权文化,如果每个母亲都能懂得让自己的儿子以一种新的主体身份在这个世界上生活,这就是产生新男性的一个具体的机制。我现在已经在美国大学里碰到很多年轻的男教授,他们毫无障碍地称自己是女权主义者,他们的妈妈一般都是女权主义者,例如加拿大总理的妈妈就是女权主义者。中国的年轻一代也应该有这个觉悟要开始这么做了。尤其是现在受过高等教育的女学生,我觉得你不管在哪个领域都要有一种社会责任感。如果说只是做个精致的利己主义者,在社会经济体制中找个好位子,拿到好工资,吃喝玩乐,这样的人生我觉得很没意思。不管在中国还是在美国,我上所有的课都会对我的学生讲,你们能够进名牌大学,毕业后也属于社会精英,但你还是要记得,在这个社会中依然有非常边缘的群体,她/他们在各方面都不享有资源,你就应该要考虑如何 改造社会来使她/他们的人生发生变化。

澎湃新闻:那根据您的观察,中国的年轻男性有没有可能参与到改变性别不平等的努力中来,成为现代化的“新男性”?

王政:我发现不少男生对这方面也很关注,包括我们在复旦开的社会性别课程也有好些男生选课,这就对了。因为社会性别制度不只是针对女性的,它建构的模式对男女双方都造成了压力。我和我的研究生一起做过一个男性研究的译文集,上海三联出的,就是讲男性特质的建构也是一个形成束缚的过程,也是对他们施加压力,他们也应该起来反对和改造主流男性特质的内涵。所以女权主义讲的东西,不是说光为女人争权利,那是误解,而是我们怎么来改造掉不合理的社会性别制度,改造掉压抑人充分发展的各种各样的制度,这才是女权主义的终极目标。

很多不了解的女权主义的人,尤其是男性,他有一种恐惧感,担心自己占有的性别特权会失去的恐惧感,所以他会在完全不了解的情况下,参加对女权主义污名化的大合唱,这是非常盲目的。现在不少年轻的男性开始对社会性别理论表示有兴趣,我觉得很好,你了解得越深,你就越知道这是一个解放人的理论,不管什么样的人,不管性别,不管性倾向,不管种族,是一个解放所有人的理论,让你知道怎么来识破和改造种种束缚你的习俗、制度,从而求得内心的真正的解放和自由。这归根结底是社会性别理论的核心,所以男性很有必要来学习和了解女权主义。

我曾在一个访谈里讲到现在的婚姻问题,我就说现在男生要考虑怎么让自己对女人更有吸引力。一个男人要是学了女权主义理论,有了新的行为方式,把女人当作一个和你一样的人来尊重,他在女性眼中会更有吸引力。现在独立优秀的女性多了,她为什么要找个人来伺候?男生需要好好学习改造思想,提升自己的素养,增加自己的吸引力, 而不是追不到女生就觉得郁闷得不得了,甚至变成一种仇女的心态。当然对女生我也是有要求的,有些女学生也接受了不正确的观念,认为找个男人来养自己,买名牌包、买好房子、买汽车,这就是女人最成功的路子 。我很推荐《女性的奥秘》这本书,作者贝蒂·弗里丹是心理学家,写的就是美国1950年代的时候,当时的主流文化宣传的是,女人最终的价值体现就是做幸福的家庭主妇,在郊区有一栋房一辆车,丈夫有很好的收入,女人就在家里享受着种种物质条件,做全职家庭主妇 。这些中产家庭主妇都受过高等教育,结果很多人得抑郁症,因为她不开心,虽然房子车子啥都有,但内心完全是空洞的,晚上睡不着觉,翻来覆去地想,这就是我的人生吗?物质是不可能填补内心的空虚,人需要精神追求。你买件衣服当时可能会高兴一下,几个小时以后呢,你内心还有什么?

所以,社会性别教育其实是塑造一种价值观,不光是讲个人的思想解放,对整个国家、整个社会都是有好处的,这种教育非常有必要在高校里面来推进。

澎湃新闻:您是海外中华妇女学会的早期创始成员,您本人和学会都为将女权主义相关学科引入中国做了大量的工作,能否请您简单介绍一下?将这个诞生于西方学术体系下的学科移植到中国,在本土化的过程中遇到了哪些困难?目前社会性别研究这个学科在国内的发展状况如何?

王政:女权主义的学术是非常重要的,在高等院校里面开创妇女和社会性别学非常重要,是改变人的思维方式、培养新型男女的必要途径。美国规模大一些的大学基本上都有妇女学系,硕士点、博士点现在也有了十多个,社会性别学就是一个知识领域。比如说我们系,每年要开一百多门课程,我们有两个本科的学士学位,也有博士学位,开的课也包括面向全校学生的公共课。美国高校要求所有本科生不论什么专业都要修关于社会公正方面的课程,所以种族平等、社会性别平等都属于大学生必修的功课。社会性别研究在国际上是一门显学,我觉得中国知识界如果不懂社会性别,跟国际学界的距离会越来越大。

我有一种紧迫感,希望中国能实现真正的现代化,不仅仅是建高楼、高铁,而是人的思维方式、知识结构也要现代化。所以从1989年我们建立海外中华妇女学会开始,我就一直在推动女权学术。刚开始我们申请不到资金,因为当时中国社会还很穷,在中国开展工作的基金会侧重的是社会性别与发展,主要是到贫困地区解决妇女贫困的问题。但我一直觉得学术的推进很重要,做了很多游说工作,当时福特基金会的首席代表对进高校开课不太感兴趣,但给了2000美元资助我们做了一本译文集,《社会性别研究选译》,1998年在北京三联出的,在学术界影响蛮大。后来福特基金会换了一个新的首席代表,是一位做中国研究的澳大利亚教授,他希望了解基金会的项目怎么跟当地需求结合起来,我们就找人传话说需要在高校做社会性别研究的师资培训,我联系了一些国内的学者一起递交了一个申请报告,得到了批准,从1999年开始,我们就开始和国内学者一起做师资培训的项目,在全国各地做各种研讨会,这样国内高校开妇女史、社会性别课程的就多起来了,我们组织编译的很多书都成了教材。实际上国内80年代就开始做妇女研究了,但这个妇女研究和社会性别学不一样,比如做妇女就业的课题,就是写调研报告希望干预公共政策,没有作为一个学科体系来创建。所以我们组织了国内一批学者、校长到美国学习,请她们实地考察美国大学的妇女学系是怎么办的。我2005年开始和复旦大学学者合作在复旦建立了密大复旦社会性别研究所,也是在不断地培养师资,或是教博士生如何从社会性别视角来做博士论文。从社会性别研究学术理论和研究方法方面来讲,我们的推动是有一些成果的。

但是,最大的困难和毫无进展在于机制建设上,学位点建不起来。本科学位点唯一一个成功的例子就是中华女子学院,它是直属妇联的。1998年我陪她们的校领导在美国参观访问,我就建议说中华女子学院要在高校如林的北京办出自己的特色,就首先抢滩开个妇女学,这个在国内还没人做。后来她们的院长书记考虑下来愿意做这个事情,请我做顾问,我就把第一届三个寒暑假的师资培训放在中华女子学院,按照美国研究生的课程设置,三个暑假上七门课,有兴趣的老师来参加培训,女院的老师结业以后就成立了女性学系。

为什么在中国这个学科很难建设?一方面是因为这个学科是外来的,另一方面是因为它是跨学科的。国内社会性别研究的硕士点比本科多一点,但没有跨学科的。世界上所有妇女学系都是跨学科的,它可以说是国外学术界改革的前沿。尤其是西方学界现在在努力推动跨学科的知识生产,因为19世纪对专门学术的细分限制了学术的发展。 但在中国现有的教育制度中,要跨学科非常难,因为中国的高校还是按照传统的学科体制在建设。像东北师大的妇女研究中心办得很好,但还是社会学下面的二级学科,南京师范大学是在教育学下面的二级学科。在国内一级学科二级学科的体制下,没办法把一个跨学科的学术领域单独拎出来,发展就受到限制。而美国的大学是教授治校,教授开课不需要任何人批准,只要有学生愿意上就可以开,学生多了校方还同意增加教授。我们密大妇女学系最近刚刚又新增了一个学士学位点,叫“社会性别与健康”,本来是一门公共课,非常热门,500人的大教室还有很多学生排不上。学校有规定,修课学生人数达到一定数量就可以再招聘教师,所以又同意我们招聘教授、设学士学位点,这样发展就灵活。

当然,国内也有一些学者是在传统领域当中用社会性别的分析框架来做研究,也有不少博士生从这个视角做博士论文。但总体而言,对社会性别理论进行过系统学习的博士生导师人数是很少的,有的学生想做性别角度的论文很可能被导师打回去,这就是目前在中国改造知识生产的困难之处。现在很多想进一步学习社会性别理论的学生,都到美国、欧洲、澳大利亚去读硕士和博士学位,我认为我在创立学科必须的体制建设方面是失败的,需要继续有人推动,希望能在我们这里把学术知识体系建立起来,以后感兴趣的学生就不一定要出国去学习了。我也希望出国深造的学生将来能够回来一起建立这个学术体系,但这还要看中国的教育体制能否给予空间。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司