- +1

李陀|夏加尔眼里的巴黎充满了神秘

原创 李陀 活字文化

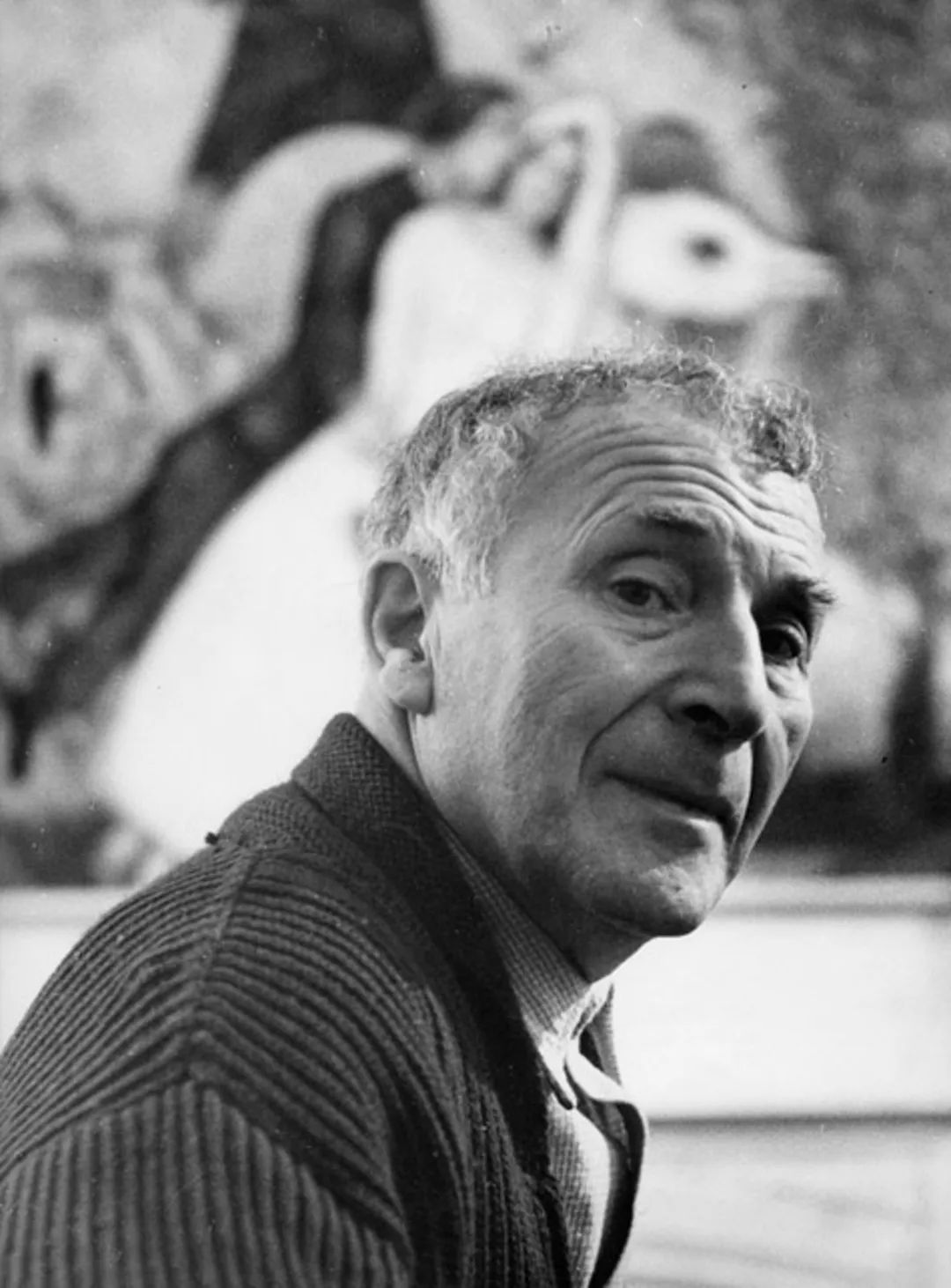

1985年的今天,现代主义绘画大师马克·夏加尔(Marc Chagall)在法国圣保罗德旺斯安然离世,享年九十七岁。

夏加尔一生历经一战、二战,远离故乡,颠沛流离,但他的绘画却只透露出爱与梦的色彩。如毕加索所言:“马蒂斯死后,夏加尔是世上唯一真正懂得色彩的画家。”

1887年,夏加尔出生于俄国的维捷布斯克的一个犹太人家庭,他的父亲在鲱鱼店上班,母亲经营小杂货铺,十一口人挤在贫民窟生活。尽管家境贫困,但家庭成员间的爱与温暖以及维捷布斯克的多元文化的熏陶,令夏加尔收获了一生取之不尽的财富。

在夏加尔逝世纪念日这天,活字君与书友们分享文学评论家李陀老师的小说《无名指》中的精彩书摘。在隐藏在北京“地下”的一间屋子中,一个小女孩正在出租屋埋头读夏加尔的画册,画上的人在轻盈地飞舞。

作者:李陀

本文原刊《无名指》(活字文化 策划,中信出版集团,2018年)

夏加尔《圣车夫》,1912

这条地下走廊相当长,从一头走到另一头,至少有三十几个门——每个门里面,都是一间十平米甚至五六平米左右的出租屋。我租的藏书室,在第十三个门,多半是这地下室里最大的一间,大概有十六七平米。

从两层楼梯走下来,空气变得又黏又稠,我汗津津的脑门、脖子、前胸、后胸,还有又湿又黏的T恤、短裤,立刻好像裹上了一层透明的棉絮。

足有一个月没到这屋子来了,门一打开,一股带着霉味儿的潮气扑面而来,让我想起看家的狗,跳得高高的,扑上来迎接突然回来的主人。这间屋子是去年秋天租下来的,没想到夏天会这么潮,书要长霉了怎么办?

我把屋门大大打开,打算让空气流通一下,忽然背后有人说话:

“我肏!这么多书!”

“还有外国书,洋文的——英文的吧?”

“英文的——好像你妈屄懂英文!”

“瞎屄眼!你没看见有英文字母?”

我忍不住转过身,向门外看过去,这俩是什么人?

“老师——吵着您了吧?”

说话的,是一个矮个子,穿一身已经快看不出本色的迷彩服,敞怀露胸,脚蹬着一双结实的大头皮靴。看见我转身看他们,这矮个子有点不好意思,笑了一笑,露出一口白牙。另外一个,个子高一点儿,上身披着一件旧西装上衣,里面什么也没穿,裸露的胸脯上挂着不少汗珠,下身也是迷彩,脚上是一双球鞋,手里提着一个塑料兜,里面装着一摞餐盒,一股一股的炒菜香味儿不断从那里钻出来,至少其中一个菜是肉片炒蒜苗。

“老师,这么多书,您都看过?”

高个儿的那一个,看了我一眼之后,一边问,一边继续惊奇地在几个书架上看来看去。

“有的看过,有的没看过,慢慢看。”

矮个子叫了起来:“那看到哪辈子啊?”

高个子不耐烦地推了矮个子一下:“说你没文化,就是没文化,人家一目十行,你能比,你比得了?”

“嚇!一目十行——你还拽起来了!”

“不懂?那是说看书快,你看一行,人家看十行,也许几十行,像你——一块钱十块钱都分不清!认半天!”

“你妈屄就认得钱!”“你妈屄又骂人!”“你妈屄先骂的!”

“你先骂的!要不是你妈屄先骂人,我他妈屄的能骂人吗?”

这“妈屄”绕口令听得我笑了起来,我刚想劝上两句,突然看见一个小女孩立在门边,正定定地看着我。孩子不大,六岁左右,很瘦,套着一件苹果绿的连衣裙。

随着我的眼光,高个子小伙子看见了女孩:“小玲!你怎么跑这儿来了?”

小女孩并不回答,眼光移向了立满了书架的四壁。

“玲子,你爸爸还没回来?”矮个子也蹲下去问这个小家伙。

小姑娘还是一声不吭,眼神在书籍上来回流动。

看见我疑问的眼光,高个小伙子向我解释说:“这孩子的妈不在了,现在就是她爸一个人带着——今天怎么回事?你爸还没回来?”

“还没吃饭吧?走,到我们那儿吃饭去!”矮个小伙子拉起小女孩的手。

但是小女孩没有理会,还把手抽了出来。

“叔叔,你有带画儿的书吗?”

“你想看书?带画的?”

孩子点点头,没有再说话。

我真的为难了,我的藏书里没有适合孩子看的书。

“我想看带画的书,”看我迟疑,孩子又补充说,“有画就行。我喜欢看画儿。”

“有画就行?”

孩子又点点头。

这时候走廊的另一头有人大声喊:“泥鳅!你们俩磨蹭什么?他妈饿死人了!快把饭拿过来!”

“对不住,先生,回头再聊!”高个子对我笑了一下,拉着矮个子匆匆走了。

突然想起我还有几本画册。

“你看这本行吗?”我从书架上抽出一本夏加尔的画册,递给小家伙——这书对孩子其实也不合适,可我再没有更合适的了。

“叔叔,太重了。”

这画册对孩子是太重了。我把孩子领进屋子,把画册摊在一个已经开了缝的破沙发上,让她跪在地上翻着看。

“怎么样?喜欢看吗?”

孩子没有回答,一篇一篇翻着看。

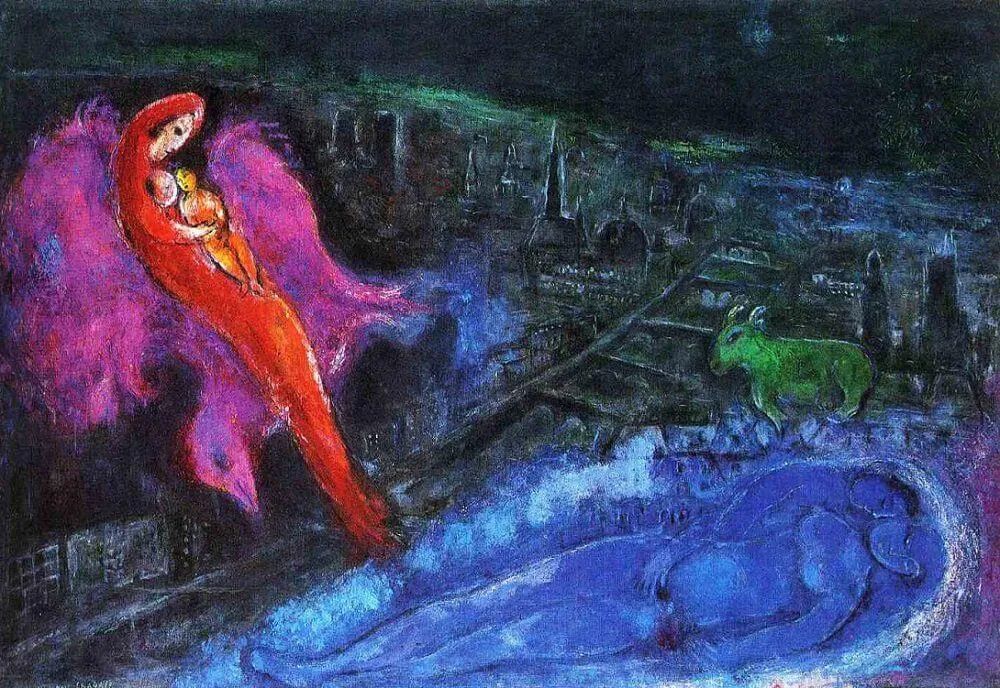

“叔叔,这人在天上飞呢!”孩子的声音细细的,充满喜悦,她抬起头,小手指着那幅《塞纳河上的桥》。

夏加尔《塞纳河上的桥》,1954

“这儿也有人在天上飞。”

“这儿又一个!”

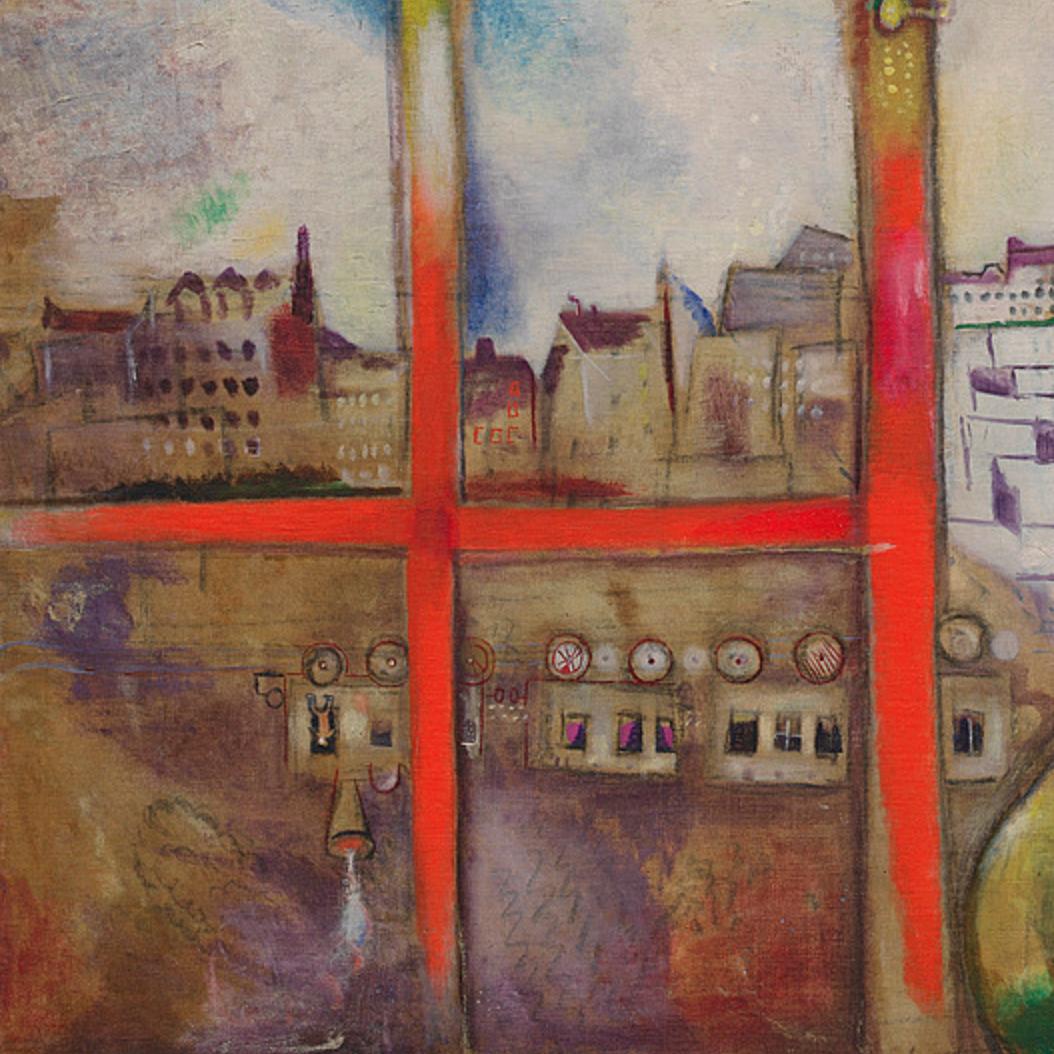

这回孩子指的是《从窗子里看巴黎》。我很惊讶,这个悬在巴黎上空里的人其实在画面里很不起眼,在很远的后景上,不过是吊在一个三角帆上的模模糊糊的人形,可是,这孩子一下就把它挑了出来。

夏加尔《从窗子里看巴黎》,1913

描绘巴黎的画可太多了,但是在夏加尔眼里的巴黎充满了神秘:窗子外,几何形的天空五色斑斓,楼群却是一片惨白,埃菲尔铁塔斜着刺向空中,有一列火车在奔驰,但是车轮一个个都倒挂在空气里;窗子里,一只沉思的猫有一张近于人的面孔,而和猫并排的,是一个人头,有着两张脸,一个朝前,一个朝后,一边黄色,一边蓝色。不过,小家伙好像对这一切一点也不注意,好像着了魔,她的小手指点在那个浮在半空的人形上一动不动。

我也不再说话,看着女孩凝神屏息的样子,觉得不应该打搅她。

“叔叔,”忽然,小女孩问我,“你要走吗?”

孩子这句问话让我非常惊奇,因为我一边哄孩子看画册,一边确实在想,赶快找到几本想看的书,尽快回诊所。小家伙怎么能看出我急于离开这里的意思?

“叔叔,这书我想再看一会儿,行吗?”

“当然行——拿回去,慢慢看。”

“真的吗?”

“当然真的,我帮你拿着,到你屋里去看。”

孩子抬头看着我,不知道为什么,表情很严峻。

“走吧。”

我左手拿起书,右手伸给小家伙。

“谢谢。”

严峻的神情没有变,但是孩子举起胳膊,把小手放在了我手里。

也许是因为生平第一次握这样小的一只手——那么小,又那么柔弱,柔弱得我小小心心,都不敢用力去握,不知道该怎么抓住它才合适;我从心里升起一阵感动,原来牵着一个孩子的手,感觉可以这么特别,这么好。

孩子住的地方,离我这藏书屋不远,只隔几个门,几步就到了。

这孩子的房间旁边,是凹进去的一个空间,里面有一排混凝土水槽,几个女人正在那里洗衣服,水龙头一会儿关,一会儿开,带着洗衣粉味道的水沫溅得四处都是;有几根晾衣绳悬在半空,上面挂着不少湿衣服,有水滴不断滴到光光的混凝土地面上,形成一摊一摊的水迹,让本来黏稠沉闷的空气越发潮湿。

孩子的家非常简单:一个六十度的灯泡,在屋顶发出一片黄光,一张床,用木板、旧箱子和木凳子拼起来的柜子,两个很旧的旅行箱,一个小学生才用的旧课桌,上边放着几个玻璃杯,还有一把已经破损的茶壶。地上有锅碗瓢盆,一个暖壶立在墙根,壶里插着一根电热棒,带插头的电线随便拖在地上。房间四周墙壁的油漆漆皮一片斑驳,正在脱落,和门相对的墙上,整整齐齐贴着一幅很旧的张惠妹演唱会的海报。

我想说点什么,可什么也说不出来,只对孩子说了一句,这画册就留在她这里,爱看多久就看多久。

“谢谢,叔叔。”

当我告别小玲,匆匆找了几本书,离开藏书室的时候,这地下室越发热闹起来。走廊里一下子塞满了各种声音,一片喧闹,简直像走进了电影《小武》。有两个女人尖声吵架,互相骂对方“长着一张屄脸”,有的房间里电视正在播送奥运会的篮球比赛,观众激昂的呐喊声一阵高过一阵,还有人用盖过一切喧哗的大嗓门不断地喊:“老五,你鸡巴上哪儿去了?”另一个东北口音的人对着手机大声说生意:“不行?这价儿还不行?你啥意思啊?我这可是拿着自己亲生的孩子喂老虎,知道不?”

忽然,不知道从哪一个房间里,突然又响起一曲《狼爱上羊》的歌声,“狼爱上羊啊,爱得疯狂,它们相互搀扶去远方”——嚎叫一样的声音可能来自一个质量极差的电视机,一句句歌词都卷裹在尖利粗糙的歌声里时隐时现,狭窄的走廊立刻变得格外拥堵。

过道里的门,全都是大开大敞,有的门口挂了一块方布帘,有的门就没一点儿遮拦,光着膀子甩扑克的,躺在床上看《北京晚报》的,夫妻两个拌嘴的,还有一个人就着一盒鸭脖子独个儿喝闷酒的,全都一览无余。

李陀,生于1939年,内蒙古莫力达瓦旗人。原名孟克勤,曾用笔名孟辉,杜雨。著名作家、理论家,文学批评家,电影编剧。著有小说《重担》《光明在前》《带五线谱的花环》《香水月季》《不眠的春夜》《雪花静静地飘》《无名指》,评剧剧本《红凤》,电影文学剧本《李四光》《沙鸥》。主编《中国寻根小说选》《中国实验小说选》《中国新写实小说选》《中国前卫艺术》《七十年代》等,为《今天》特约编辑。

相关推荐

李陀 著

活字文化 策划

中信出版社

2018年8月

《无名指》是一部写现代人的小说。海归心理学博士杨博奇,为了从“人的内部”理解人的秘密,回国以后以心理医生为职业在北京谋生。这个职业使他见到了许多奇奇怪怪的人,有大老板,有公务员,有家境丰裕而内心迷茫的家庭妇女……经济在不断发展,而人的内心却无处安放,自己个性不羁的女友突然宣布分手,至交朋友历史学教授出轨,朋友聪明绝顶的妻子要出家。深研过文学和心理学的博士在光怪陆离的现实面前也失去了判断力……

在李陀看来,在改革开放的时代动荡里生长起来的中国当代知识分子,同时也是被城市化的大潮孕育、催生出来的一代新的中产阶级城市人,文学如何面对他们,是当代文学写作不能回避的一个大主题。

《无名指》

原标题:《李陀|夏加尔眼里的巴黎充满了神秘》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司