- 75

- +1

王安忆对谈余华:如何理解文学中的现实

3月26日,华东师范大学举办讲座,引起了青年学生的火热追捧。许多同学连夜排队等候开场,更有40万人在线上收看了整场活动。两位作家在对谈中围绕“现实”与“传奇”两个关键词分享了自己的写作经验和观点,并探讨了时下热门的生成式AI对写作者的影响等话题。

活动现场 肖启玉/摄

在谈及如何理解文学中的现实时,王安忆表示自己是一位写实主义的作家,需要从现实中攫取材料。她认为,在先锋文学风行的时代,“余华是既服从现实逻辑,又能从中跳出的一位作家。”写作的生发、思想的形成,无法脱离一个人身处的时代。在余华看来,现实是文学的基础,也是我们出发的地方。“从现实中提取的过程有点像科学实验,如果发现提取得不够,我们可能还得把它往前推一推。哪怕推半步也可以。”

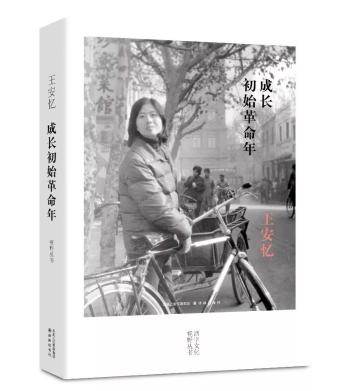

在《成长初始革命年》一文中,王安忆以其真实的生活体验为基础,再现了一个革命年代邻里乡间的日常生活。这段“上海成长”的经验于王安忆的创作极为重要,在她日后创作的许多作品中都能找到这篇文章的影子。

今天,活字君与书友们分享文章《成长初始革命年》。在活字文化策划、译林出版社出版的同名书《成长初始革命年》中,王安忆老师以十七篇散文、对谈、演讲、游记和发言,呈现了童年、青年和中年的思想变化。

成长初始革命年

作者 王安忆

本文节选自《成长初始革命年》

王安忆,1954年生于南京,1955年随母亲移居上海,“文革”期间赴安徽插队,1977年开始发表作品,现为中国作家协会副主席、上海作家协会主席、复旦大学中文系教授。曾获“茅盾文学奖”,马来西亚《星洲日报》“最杰出的华文作家”称号,2011年布克国际文学奖提名,2017年纽曼文学奖。

同住一栋楼的小孩子中间,外婆似乎对我有特别的器重,常邀请我上楼去,和她的外孙女儿玩耍。也可能是我与她小外孙女年龄相近,而独生子女的寂寞是可以想见的。尤其是,没有兄弟姐妹分享家庭福利,他们多半缺乏妥协的意识,不善长与人相处。这孩子常常一个人站在二楼的楼梯口,这个角度正好看见底楼房间里的孩子们嬉闹游戏,我们楼里严格讲只有我们与另一家多子女。她眼馋地看着,然后在大人的叫唤下转身上楼,那背影相当孤单。上去三楼,就会发现楼下几乎是一个草莽世界,大人在家还好,一旦上班,小鬼当家,奔跑、叫喊、吵嘴、哭泣,但一切都止于通向三楼的楼梯口,无论多么调皮捣蛋的角色,都不会莽撞到私闯三楼,当然,那小外孙女也不能擅自下楼。外婆特许我进他们家门,那孩子对我慷慨极了,将她的玩具兜底倒出抽屉,摊在蜡光油亮的地板上,同一种材质的地板,我们家和他们家完全两个面目。她的玩具与我的也完全是两路,她的,更像是旧损的生活用品,废弃后让孩子私藏起来。这些器物的残片,有一种华丽,又有一种颓废。比如,哑了的八音盒,盖板上是螺钿镶嵌的芭蕾舞女郎;缺裂了的赛璐璐茶碟;胸针的骨制饰面上的玫瑰泛黄了;断了环扣的项链......它们散发出陌生却又魅惑的气息,相形之下,我自己的玩具变得索然无味。那些娃娃、积木、办小人家家的碗盘,木制的汽车,玩沙子的小桶和铁铲,事实上,玩具都是仿真品,缩小版和幼稚化的,而三楼女孩的,却是真家伙。

《成长初始革命年》(王安忆 著,活字文化策划,译林出版社出版,2019年)

这小姑娘游戏也是来真的,比如,烹饪。她会给自己,现在还捎上我,做好吃的。我最喜欢她做的是面饼,面糊里打进鸡蛋和白糖,调匀了,铁锅里的油也热了,一勺面糊放下去,圆圆的荷叶般浮在锅底,油珠子围着周边滋滋地冒泡,真是香甜。她很舍得用料,要知道,白糖食油这类物质,都在国家管控范围,外婆却由着小孩子任意消耗。显然,他们家无论财政还是供给,都有着计划外的渠道来源。后来,我稍长大成人,接触社会逐渐广泛,就知道这城市有不少家庭,依赖特殊的进项维持生计,多少有些神秘,带有违禁的意思。小学里有个同学,父母在香港,她们姐弟随祖父母生活,她的衣着和文具都显得新颖。曾有一度,我与她往来密切,没有父母在身边的孩子总是十分渴望友情,她爱送我礼物。有一次,母亲很敏锐地在我铅笔盒里发现一支花杆铅笔,明显是舶来品,勒令我归还,并且亲自监督执行。她凑到我耳边,放低声音,问:为什么?我移开耳朵,埋头在作业本上。从此,我见到她就止不住满脸窘色,而她,也很识趣地疏远我,就此中断友情,小孩子之间的关系是很脆弱的。后来,她去香港与父母团圆,在我们同住的街道上,再也看不见她的身影。我想,香港作家陈冠中,大约也是当年那些孩子中的一个。

我母亲也干预我与三楼小姑娘的亲昵,常是以抽查的方式。午觉时候回家,发现我没有在自家床上,便让保姆上楼去,将我从人家席上喊起来,小姑娘从午睡中醒来,眼巴巴望着我下楼,心里边大约也和那个小朋友一样疑惑:为什么?外婆下一日还是会来叫我,我不知道外婆对我的喜欢来自哪里,有一日,她说我长得“趣”,那时,我对上海话所知甚少,以为是说我可笑,经解释才明白原来是“俊俏”的意思,难道因为这一点向我打开大门?显然不足够成为条件。倒更像是一种争取,三楼的世界,宽敞、整洁、富庶、秩序井然,从阳台眺望,可看见弄堂前面女中的操场。这女中是一所初级中学,生源在中等水平,看她们在操场上活动,如同蚁群一般,就觉得命运很不幸,而我们断不会进这样的中学,肯定会有着更光明的前途。在六十年代上海,这样的楼层几乎可俯瞰人间,头顶上是蓝天。快乐总是被母亲中止,她一下班回家,就要找我。很快,我就学会在母亲到家之前下楼来,于是,到三楼玩耍多少变成一种地下生活。

王安忆与母亲茹志鹃(右)(夏道陵 摄/新华社供图)

母亲防御市民风气溽染的同时,又常有妥协,比如,她对“先生”“师母”的称谓逐渐处之泰然,偶尔的,让保姆向外婆请教菜肴的做法,还有一回,学校临时通知我去少年宫接待外国小朋友,来不及准备衣着,母亲亲自上楼借那小姑娘的裙子。外婆一下子拿出三条,母亲很有眼光地选中紫色蕾丝边的宽背带裙。因我比那女孩个头略高,所以裙摆短到膝上好几公分,篷开,类似芭蕾舞裙,很出了风头。这些学习借鉴并不妨碍母亲继续警惕我们被物质主义演变,尤其居住商业区的淮海路,红尘滚滚。那女孩的零用钱比我宽裕得多,又很慷慨,夏天,她请我去跳水池游泳。跳水池是带有俱乐部性质的游泳池,票价很昂,进出都是中产以上阶层的时尚男女,对于小孩子难免过奢了。这女孩特别有运动素质,泳技出色,而我,一口气游毕便难以为继,无论年龄、身份、技能以及孩子气的泳衣,都和跳水池的格调不搭。她呢,宁可陪我在浅水区玩水。每次去跳水池,我的心情都很沉重。接受他人的礼物,价值远远超过一支舶来品铅笔,对母亲是严重的背叛。跳水池的享乐空气更有一种颓靡,与新时代不符,我仿佛就要堕落了。避开耳目,潜出家门,又潜进来,悄悄清洗泳衣,晾在院子的一角。玩耍的乐趣尽数抵销。终于有一日,我们已经走到跳水池,排在买票的队伍里,我却突然消沉,鼓不起勇气,退出来,一个人回去。小伙伴的眼睛一直在身后,失望和不解的,烧灼着我的背影。

住在这条街上,无论纵向的历史,还是横向的阶层,物质精神,法内法外,幕前幕后,全混杂一起,相安无事。似乎有一种天然的协调功能,将各种差异甚至冲突,有效地消化,最终各得其所。比如,某一条弄堂,弄底是资产者的独幢楼房,弄口的老虎灶住着祖孙二人,卖水为生,两家的孩子且在一所小学一个班级读书;公寓里的孩子和背街上烟纸店业主的儿子,也是同班同学;如我们这幢文化机关所属房屋的左邻右舍,一家是沪上最大绸布庄老板的长房,另一家是开业的私人诊所,再过去一幢,则是市委机关事业处的房屋,多是山东籍的公务员家庭,刚从乡下出来不久的孩子,穿着土气,依墙坐在小板凳上,怯生生地看着弄堂里过往的邻人。这些公有权的房屋的住户,具有相对的流动性,迁进迁出频繁,不像那些拥有产权的老住户,从某种角度看,它们积累着这城市的历史生活。当然,积累是脆弱的,在二十世纪的战争与革命中,几近灭顶,但当大潮退下,回首望去,又露出水面,方才知道它们的顽固性。

和平的生活,自然会养成安居的概念,我们家钉着单位编号铁皮牌的白木家具或是被购买,成为私人财产,或者换成新家具,边角上带着曲线和雕饰,流露出实用以外的美学需求,是一点点过日子的奢心。我们家至少有了部分备用的床单,可一半一半地换洗。母亲的衣橱渐渐丰满,还有了几件化妆品,其中一小瓶法国香水,被姐姐打碎。她做了一朵纸花,每一叶花瓣涂一种颜色,滴上香水,准备献给妈妈从人民公社劳动归来。未及得到夸奖,先被厉声斥责一顿。后来,母亲在她的小说《给我一支枪》,使用了这个细节,笔端流淌出温暖的感动。革命者妈妈与香水彼此不搭又有搭,就好比战争与和平的关系。艰辛奋斗的目的不就是“从此过着幸福生活”,童话与传说往往如此结局。张爱玲和胡兰成登报结婚启示,向公众立约:岁月静好,现世安稳;农家柴门的楹联:风调雨顺,国泰民安,就是世俗版的“从此过着幸福生活”。然而,共产主义的理想自有超越日常性的价值,它继续启蒙民智民众,呈现周期性的节奏。于是,它又来了!

看起来,这个城市完全没有做好准备,否则,你很难解释,猝然间,满街都是被剪了裤脚和赤足提着皮鞋的男女,三轮车的生意格外兴隆,车夫们奔跑着,车上坐着表情仓惶的乘客。店铺的招牌摘下来,当街砸个稀烂。红卫兵立在长凳上向路人宣讲,清脆的北京话通过扩音器散播开来。人群朝不同方向涌动,是逃离什么,又是迎向什么。小孩子夹在其中,赤红或者苍白着小脸,心别别地跳,耳边有一个声音:出事了!在我的个人史中,“文革”就是这一日开始的,它一下子撕掳了这城市的体面,就是体面。高尚的政体尊严是属于北京这一类首善之地,现代崛起的上海市民社会,充其量是一点体面,以物质心和虚荣心堆垒起来。这城市的弄堂里,有一支流传极广的英国童谣,演变成上海话的谐音:

马铃铛,马铃铛,

大家一起马铃铛!

原文是:

FALLING DOWN

FALLING DOWN

LONDON BRIDGE FALLING DOWN

MY FARE LADY

讲述了一个倾国倾城的故事,如今,“窈窕淑女”披头跣足,四下里乱窜。

狂飙过去,稍事平静,生活渐归常态。有一个夏季的午后,即将向晚的时分,还有些晶亮的阳光,停留在梧桐树叶间。公共汽车到站开门,底下站一对父子,穿了汗背心和拖鞋,儿子,一个少年人,背心染一片血,顶上敷着纱布,显然是血流的来源。那父亲与司售人员商量,能不能上车,只乘一站路。即便在大革命时期,上海的公共场所还保持旧式的遗风,其中一条是,着拖鞋与背心者不能乘坐公共交通。那女售票员欠起身子,望着门口的父子,有片刻迟疑,然后点头,允他们上车。父亲掏出钱包,买了车票,因只是一站路,就没有落座,而是站在车门前。车厢里一片肃静,车行走在梧桐树夹道的林荫里,阳光透明。这城市依然美丽,少年的背影则抹上一笔血痕。人们已经见过许多血了,苟且心迅速将其掩埋。不用问,都想得到,眼前又是暴力相加的一幕,因是父子结伴,就更可能发生于街巷邻里。历史又来到斗争的周期,阶级性彰显于各种人际关系,有一类是原本潜藏深处,如今浮上水面;另有一类,则是新近演变。大规模的抄家之后,许多住房被征收封贴。有一些进入分配,还有一些只是闻风而动,强行入住。无论前者还是后者,大多怀着强烈的不平,自恃占领正义高地,不时发起挑衅。这是比抄家更具进攻性,一是一时,一是长久。派出所收到大大高过于往常的纠纷事故,请求公道。这也是上海市民独有的理性,相信政府,相信宪法。看起来,这一对父子就是从派出所出来,又去过医院,走在回家途中。夏日里,暑气渐消的傍晚,平铺的光线,从两边建筑拉毛的立面上,温和地反射出毛绒绒的金色粒子。多么忧郁啊!父子俩在静默中下车,车上人目无旁视,车门闭紧,继续向前。

这一幕其实已是余韵,激烈的剧情已经上演过了。在我们弄堂里,左右两户不必说了,日夜大门敞开,抄家者,滋事者,骚扰者,以及看热闹者,如入无人之境。箱笼搬到天井里,掀开盖,多年的过日子的积存,暴露于光天化日。成捆的毛线,摞起来的布料、药材、补品......还有锡箔——阴冥里的货币,如何对应阳界的财富,于我们这样的新居民是百思不得其解。我们对安居的生活尚不得概要,何谈精髓。查抄传奇十几年过去,又生后续,“文化革命”结束,归还抄家物质,比例大约只在十分之一二,其中有一具沙发,返回修理时候,竟发现沙发芯子里夹裹着金银首饰。藏匿的人,他们家的老奶奶,按本地人称“阿奶”,绸布庄老板的正房妻室,此时已经去世。这位出身浦东乡下的女人,在弄堂里以节俭出名,碎旧布头都会拾起来,积少成多,捆扎拖把。她待人和气,毫无老板娘的骄矜。她的浦东娘家的亲戚孩子,穿着自家机织的土布,在弄堂里与大家玩耍,有淘气鬼学舌她的浦东口音,就羞涩地笑。你就可以想象一部勤劳致富的发家史,可视作中国民族资本家的缩影。那些日子,我们弄堂的夜晚,几乎家家黑着灯,就像战时防空宵禁,稍不留神就会引祸上身。在几幢机关权属的房子里,时而也会有抄家者闯入,那都是单位里的造反派,比较讲政策,查抄针对不外是书籍、笔记、资料,与意识形态有关,抑或还有枪支、电台、国民党委任状,听起来颇为荒唐,罪恶的性质也相当抽象。而对于那些旧日的企业主,敌意却是具体的,就是财富。在上海这城市,阶级的异己性,极大程度体现在贫富的差异。这个势利场,听听那些沪谚:叫花子吃死蟹,只只鲜;不怕天火烧,只怕跌一跤——意思所有家当只在一身行头;被俄国十月风暴夺走一切,流亡在上海的白俄,做点街头小生意维持生机,被叫做“罗宋瘪三”,后又延伸用于所有的落魄者,身穿洋装却不名一文:“洋装瘪三”。现在,“瘪三”起来造反了。我亲耳听见那遭受凌辱的有产者,背地咬牙切齿骂:瘪三!因此,有时候,无须确凿或者疑似的罪名,单是殷实富裕,便可激起愤怒。

三楼终于抄家,都不知来自哪里。老先生,我们称公公的,早已赋闲;女儿女婿都是普通职员;小儿子,我们称舅舅的那个年轻人,原本在北京清华大学读土木专业,因没有服从工作分配而成青年右派,回到上海,做一名社会青年,摘帽以后在一家工厂做操作工。外婆和邻里说起对儿子学业的投资,常提及一副模型的昂贵价格,流露出血本无归的憾意。然而,当她去北京领儿子回家,目睹的京城,其水土粗砺,生活简陋,无异于蛮荒边地,那就更不要说内陆城镇,所以,还是回来的好。造反派上到三楼,起先还寂静着,忽然就在楼梯口,起了争执。一楼二楼房门紧闭,依然有动静传来。是外婆和舅舅的申辩声,又被抄家者的呵斥盖过,然后听见舅舅下楼的脚步,走出后门,远去了。过后才知道,外婆催促舅舅快走,赶上夜班,递给一把雨伞。这天是不是下雨已经记不得了,总之抄家者一定要检查雨伞,外婆不让,于是抄家者越发生疑,强行打开,发现伞里塞着一卷存折。我很佩服外婆的勇气,竟敢与造反派叫板。再一想,外婆这样的人,经历的事情多了去了。“上海滩”的电视剧都看过,黑白道贯通,方能立足。更加令人感慨的是,临到这时节,天翻地覆,今天不知明天,外婆还有捍卫私人财产的意识。从乱世中过来,外婆的经验也许就是,任凭哪个世道,没有钱是不行的。

本文为节选,来自《成长初始革命年》

▽

内容简介

《成长初始革命年》

“视野”丛书

王安忆 著

活字文化 策划

译林出版社 出版

2019年

小说的材质厚重,较之诗歌、戏剧,它对细节的拿捏总是足斤足两。诗人与戏剧家所思的,是将时代浓缩,是千钧一 发的那个千钧。但小说家呢,却要把生活打散,使它漫漶开来,飘忽上去。

《成长初始革命年》就是这样的一本关于小说家的思想漫游之书。它从作者的身世谈起,一路穿过绍兴、徐州、上海,走进新世纪,飞跃维也纳、巴黎与美国西部,以不同时空的表达,呈现思想的材质,它不厚重,甚至有些散乱,但它足够轻,让你可以离开地面,回望时代。

作者自述

我们做的活计,堪称莫须有,好比《红楼梦》太虚幻境的楹联“假作真时真亦假,无为有处有还无”。思想本来应该让存在更明晰,我们却相反,让世界变得模糊,暧昧,摇曳不定,仿佛物体在光影里的边缘,也许这就是我们的思想史。

封面图:远读批评中心

原标题:《王安忆对谈余华:如何理解文学中的现实》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 寒潮难阻归程

- 王毅同美国国务卿鲁比奥通电话

- 古特雷斯发布中国农历新年致辞

- 铁路春运迎节前客流最高峰,今日预计发送1525万人次

- 微信“蓝包”来了

- 世界上最早的识字课本是我国的哪一部著作?

- 一类原始的文字,字型模仿实物的形状,如甲骨文

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司