- +1

旅居同一个社区的五位先锋女性,她们定格了壮阔的生活方式

文学报 · 此刻夜读

19世纪末20世纪初,英国伦敦的布鲁姆斯伯里区是现代欧洲思想先锋地,有五位不寻常的女房客——她们是意象派创始人之一的女诗人希尔达·杜利特尔(笔名H. D.)、首批牛津大学女毕业生后来成为推理小说作家的多萝西·L.塞耶斯、英格兰首位获得全职大学教职的古典学学者简·艾伦·哈里森、首位获得阿尔伯特·卡恩环球旅行奖学金的艾琳·鲍尔、意识流文学代表作家弗吉尼亚·伍尔夫。她们通过选择一处住所,投入一种新的生活方式,去爱、去生活。

这五位女性中有一两位彼此相识,剩下的也多通过共同的兴趣、朋友甚至是爱人而彼此联结,但她们在梅克伦堡广场生活的时间并不重叠,并不是一个文学团体。

五位

女主人公

但对所有人而言,在广场度过的时间以各自不同的方式对她们有着重大的影响。她们以写作和生活方式试图为女性打破界限,为女性重塑全新的叙述方式。在梅克伦堡广场,她们每一个人都致力于打造一种可以让自身才能得到发挥的生活方式,寻找可以支持她全心工作、无须为家务琐事分心的亲密关系。

近期出版的《女性如何书写历史:战火下的伦敦、五位女房客和自由先声》一书中,英国作家弗朗西斯卡·韦德通过挖掘大量史料、文学作品中的蛛丝马迹,如实地还原了她们以不同的方式回应女性生活和职业上的焦虑和挑战,并完成最负盛名的代表作的全过程。所谓“书写就是找回主导权”,本书由此掀开了一段壮阔的战时女性私人史。

弗朗西斯卡·韦德/著

林曳/译

后浪·民主与建设出版社

2023年3月

即将到来的3月28日,是弗吉尼亚·伍尔夫逝世82周年。今天夜读,进入本书中的伍尔夫部分,这部分既记录了她的个人情感、发生在客厅中的私人生活,也翔实记载着她的职业生涯、政治观念、文学成就和所属社会群体。当然也免不了涉及战争,这一时代背景深刻地影响着她的命运。

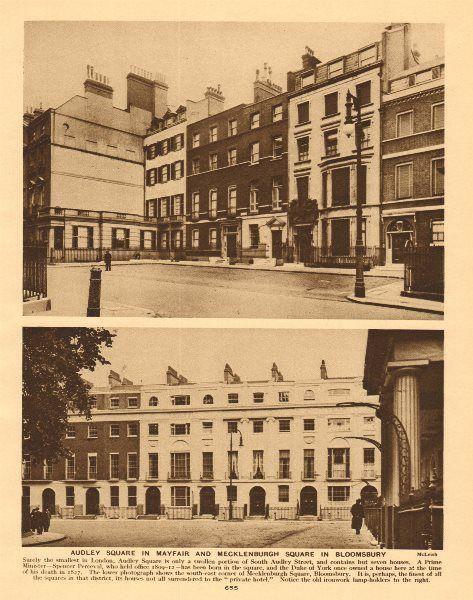

梅克伦堡广场社区

1939年8月17日,弗吉尼亚和伦纳德·伍尔夫抵达梅克伦堡广场,发现新居入口处的通道被沙袋阻隔,堆放沙袋的爱尔兰劳工正在广场花园挖防空洞。六天后,消息传来,苏德签订互不侵犯条约;希特勒随后入侵波兰,英国政府曾承诺将进入战争状态来回应这一侵略行为。第二天,英国议会紧急召开,伍尔夫夫妇离开修士之屋—他们在苏塞克斯的家,将塔维斯托克广场52号旧居的个人物品搬到梅克伦堡广场37号。这趟行程气氛压抑,安静得过于反常:火车上乘客寥寥,从火车站出来之后,他们发现伦敦异常冷寂,大英博物馆没有开门,“街道上没有一丝生气”。帮忙搬家的师傅也是刚收到征召通知,告诉伍尔夫夫妇他明天就不在这儿了。伍尔夫在这晚的日记中记录道:“这位领班感叹,这就是命,人可逃不过呐。37号更是一片混乱。”

弗吉尼亚·伍尔夫

在紧张与不安的氛围中——这一氛围将贯穿他们在这儿的整个租期——伍尔夫夫妇搬进了梅克伦堡广场。这一期间爆发的政治危机正与这场令伍尔夫措手不及的搬家内外相呼应。两人原本住在塔维斯托克广场的皇室宾馆,但从宾馆附近开始施工以后,噪音扰民,很难再住下去。因此在5月,两人“颇为草率地”签下了梅克伦堡广场37号这处房子。这年夏天,弗吉尼亚整日躺在床上昏昏沉沉,头脑就像个“缠得紧紧的线球”,伦纳德则和律师一起向贝德福德庄园申请撤销现有租约,但最终徒劳无功。“我盼着住进梅克伦堡广场37号,”伍尔夫写道,“这儿宽敞、安静,到处都能睡觉。”当初,塞耶斯和鲍尔刚来到这里时,满怀激动,预备开启新生活。但弗吉尼亚不同,她告别过往,来到这里重新拼凑出生活,这个过程更多地让她想到自身生命的短暂,迫使她面对一个日益徒劳的未来。

1926年6月,伍尔夫参加布鲁姆斯伯里团体聚会

这一年对伍尔夫夫妇而言是无比艰难的一年,这种艰难境遇在搬家中走向巅峰。个人遭际的悲剧更是加重了日渐深化的政治危机所带来的不安感。6月23日,两人的好友马克·格特勒绝望自杀,就在两周前,他还曾和他们一起吃晚餐,说起害怕希特勒对待犹太人的方式。仅仅一周后,伦纳德那年迈体弱、长期饱受慢性病折磨的母亲因滑倒摔断了两根肋骨,很快就离开了人世。从前每当拜访伦纳德母亲的时候,伍尔夫总会从中认识到“家庭生活的恐怖之处”。可等到真正与伦纳德母亲永别时,两人都有种难名的漂泊之感。对搬进新居的期盼也逐渐演变成焦虑:他们在塔维斯托克广场度过了快乐的十五年,离开这里会不会是一个错误的决定。6月份,两人走进梅克伦堡广场这处房子,装电灯、为安置家具做安排,“我突然被一个阴森的念头击中:我会在其中哪间房子死去?”

果麦文化|天津人民出版社2019年

1939年9月3日,首相张伯伦向等待已久的市民宣告,英国正式与德国交战。伍尔夫花了数小时缝制遮光帘布,一边警惕地聆听是否有警报声响起,这时她发现自己“精神上已经过于疲惫,甚至没办法读完一页文字”。梅克伦堡广场37号让人感到不适和恐惧:“厨房过于狭小,除此以外一切又都太大。楼梯状况糟糕。没有地毯。”外界的不确定性让伍尔夫丧失了将屋内布置得更为舒适的热情:搬进来足足一周,走廊上还堆着没拆的箱子,甚至一直到11月,伍尔夫告诉朋友,“起居室里有个坐桶,餐厅里放了张床”。渐渐地,两人在不安中把行李整理好,安定了下来。佣人梅布尔·哈斯金斯给家里铺上地毯,又把箱笼中的物品取出,逐一归置。还是和原来一样,霍加斯出版社占据地下室,律师多尔曼和普里查德(从1924年开始,伍尔夫夫妇还在塔维斯托克广场的时候,他们就一起合租)住一、二两层,伍尔夫夫妇“栖息”在上面两层。“我在顶楼有两间很不错的房间,”弗吉尼亚在给维塔·萨克维尔–韦斯特的信中写道,“我很喜欢,到时候你就住在这里。一间房子对着山上的烟囱,估计是伊斯林顿区;另一间对着绿色的草坪,育婴堂的孩子们会在那里玩耍。”

“如何在战争中存活下去?这是一个问题。”搬进广场十天后,弗吉尼亚写道。这一矛盾观念贯穿着她在梅克伦堡广场生活的整个时期,渗透进写作和日常生活的方方面面。第一次世界大战期间,伍尔夫周围的朋友大多出于道义原因拒绝参加罪恶的战争,但现在,圈子里大多数朋友都转变了想法,如今国际联盟设想的共同安全已然成空,他们开始坚信哪怕必要时不得不采取军事行动,也必须抵制法西斯主义。曾以果农身份度过“一战”的戴维·加尼特加入英国皇家空军;E. M. 福斯特在广播中发表鼓动战争的演讲;伦纳德出版《为和平而战》(The War for Peace),在书中提出英国必须以军事力量守卫民主,这场战争已经避无可避。处在这样的周围环境下,依旧秉持不抵抗主义的弗吉尼亚像个另类,孤立而无助。“她主张和平,而他主张战争。”罗斯·麦考利(Rose Macaulay)在伦敦图书馆碰到弗吉尼亚之后写道。1915年以来,弗吉尼亚和简·哈里森、艾琳·鲍尔一样,认为爱国主义是一种“拙劣的情感”,它不加辨析地全盘接纳一切传统,怀有傲慢的优越感:她在1938年的随笔《三个旧金币》中呼吁读者“拒绝参加爱国主义游行,反对任何形式民族层面上的自我褒扬”。伍尔夫这时的处境一如1916年的H. D. ,在昂扬的民族情绪中显得格格不入。

《雅各布的房间》《达洛卫夫人》《到灯塔去》中文版

战争中“荒谬的男性人物”是伍尔夫创作中重复出现的形象,从《雅各布的房间》(1922年)中雅各布·弗兰德斯毫无意义的死亡,到《达洛卫夫人》(Mrs Dalloway)(1925年)中“被欧洲战争的爪牙在暗中紧紧攫住”的塞普蒂默斯·史密斯,他患上炮弹休克症,最终自杀。伍尔夫在小说中往往将第一次世界大战呈现为一段空缺,一段空白;在《到灯塔去》(1927年)中,这段时间被一小段标题为“时间飞逝”的内容简短带过,在《岁月》(The Years)(1937年)中,这段时间更是成了一段“彻底的空白”,书中人物全部忘记了自己之前说过的内容。对于伍尔夫自己而言,她在战争期间经历了一段黑暗的精神疾病时期,终日只能躺在床上,后来甚至不得不离开布卢姆斯伯里,前往郊外的里奇蒙德镇寻求些许安宁。现在,伍尔夫感觉自己陷入了另一段空白。第二次战争除了给世界带来难以预料的政治后果,也将摧毁伍尔夫人生最后数十年的写作生涯,破坏她平静的晚年生活。她写道,战败将意味着“欧洲文明的彻底毁灭,以及我们人生最后一程的提前告终”。她担忧挚爱的外甥昆廷·贝尔(Quentin Bell)会被征入伍—姐姐文妮莎已经在西班牙内战中失去了儿子朱利安,绝对无法再承受失去另一个儿子的痛苦—也担忧自己再也不能提笔。有一回,在布卢姆斯伯里咖啡店,有位女性兴高采烈、语气笃定地告诉她英国一定能赢得这场战争,伍尔夫答道:“但赢了又有什么意义呢?”

艺术史家罗杰·弗莱画的小说家伍尔夫

伍尔夫称英国宣战是“我生命中的至暗经历”。伍尔夫夫妇知道秘密警察已经列好一份长达350页的名单,“伦纳德·伍尔夫,作家”和“弗吉尼亚·伍尔夫,作家”赫然在列。两人在“理智、基于事实的”探讨之后,决定如果真到了战败的那一天,与其等着被捕,不如吸毒气自尽。弗吉尼亚不愿去思考这样的命运。“不,我不愿在车库中终结自己的生命。多希望还能再活十年,把脑海里的东西都写成书。”在梅克伦堡广场这一年多的时间里,伍尔夫集中精力,以令人称奇的效率完成了多个文学项目:她完成了好友罗杰·弗莱的传记,如释重负;写了一部小说《幕间》(Between the Acts);给自己的回忆录写好了梗概;还为英国文学新研究写了一些笔记。她的日记、信件内容糅合了持续不断的“关于战争的消息”和以下内容的叙述:晚宴、聚会、短篇故事和新闻稿件的约稿,还有苏塞克斯花园中的变化。阅读这些内容,让人宛如从伍尔夫的视角亲历一段激荡与转变的岁月,在这段岁月中,无论是欧洲政治还是伍尔夫的个人生活都正经历着天翻地覆的变化。伍尔夫常以其独特、一针见血的风格在日记中简短地记录某些片段,刻画出个人及公众对战争的恐惧:“战争之剑无疑悬于每个人的头顶。某种可以察觉但无法言表的冲突。德军与波兰海军在但泽自由市交战。波兰人此刻的遭遇在我的房中回荡。一切都处于未知。然而我们必须习惯这一切。工作,工作,我告诉自己。”伍尔夫通过这年开展的工作对一直以来探索的观念做出回应:自我的本质,了解他人的不可能性,文化对市民的影响,父权体制的暴力,艺术(以及艺术家)与社会之间的关系,基于共同历史感而非爱国主义的团体观念。

伍尔夫夫妇订婚当日

1939年,伍尔夫和丈夫伦纳德

伍尔夫夫妇很快建立起一种“来去之间”的固定模式,每两周有四天待在梅克伦堡广场,其他时间就在罗德麦尔村(“我们这集合了乡村的所有典型特点”)的修士之屋清净地写作。他们在1919年一场拍卖会上买下这间建造于十六世纪的小木屋。这样的安排是为了帮助弗吉尼亚协调“寂静独处与喧闹社交的永恒撕扯”,她好不容易在个人生活与社交生活之间取得的平衡眼见着在战争的威胁下举步维艰。但这样来来回回地乘坐汽车或火车很快被证实无益于维持这种平衡状态。“我们正过着一种割裂的生活,一周在伦敦,一周在这里,”她在给好友作曲家埃塞尔·史密斯的信中写道,“你或许能想象,每当我住在一处,想要的东西总会落在另一处。反之亦然。”

伍尔夫在罗德麦尔村享受“将大脑彻底清空、填满书籍,就像海绵吸满水”,而伦敦—“这座遭遇浩劫、饱受蹂躏却有着令人无法拒绝的魅力的城市”—则成了伍尔夫夫妇参加社交的地方。他们在广场的每一天都塞满了形形色色的行程:伦纳德赶往下议院履行工党顾问委员会秘书的职责,然后返回家中,与金斯利·马丁商议《新政治家周刊》是否应宣布支持和平(“所有知悉内幕者都说我们会战败”)。俄国翻译家S. S. 科捷利尼斯基曾前来拜访,大加抒发对法西斯主义的愤恨之情,其猛烈程度令弗吉尼亚惊惧(“为了七点听英国广播电台,他每天六点起床,喜欢在金合欢路上独自沉思”)。在梅克伦堡广场的晚宴上,饭桌上的话题永远热络,从周围发生的流言绯闻(比如弗洛伊德的离世,弗吉尼亚在1939年与之结识,他还送过她一支水仙花;比如外甥女安吉莉卡·贝尔与戴维·加尼特之间的桃色绯闻,而戴维·加尼特曾经是安吉莉卡亲生父亲邓肯·格兰特—女王最近买下了一幅由他创作的画—的情人),谈到历史上约瑟夫·康拉德的仆人、萨克雷的妓女和狄更斯的情人,“他们谈论的方式让人觉得他们仿佛是熟识已久的故交老友”。有一晚,T. S. 艾略特、克莱夫·贝尔和萨克森·悉尼–特纳前来拜访,探讨“这场战争是否意味着野蛮将逐渐掠夺文明的领地”,不知不觉持续到天光微亮。到了这时,大家一起出门四处游荡,门也半开着。弗吉尼亚和伊丽莎白·鲍恩从梅克伦堡广场,穿过圣殿区,沿着河流一直走到伦敦塔,然后坐上巴士返程。两人坐在顶层,沿途谈搬家、谈写作、谈不列颠与爱尔兰之间日趋紧张的局势。这晚,神采飞扬的伍尔夫在日记中记录:“一个好想法;在穿梭变幻的背景下谈天说地,会改变话题,转换情绪。”然而,这样一如伦敦故日的欢乐仅仅是珍贵的吉光片羽,战争的威胁侵迫愈近,无处躲避。

这座城市沉默地忍受着苦难,人们“全力以赴地完成每日的工作”,甚至显现出一派熙熙攘攘的景象,伍尔夫欣赏这样的韧性,但对于“围困之感变为常态”逐渐取代最初的惊慌这件事却感觉到不安。广场花园里,摇晃不定的悬铃木上方飘浮着用于防空的拦截气球;街道上,戴着头盔、身着卡其色制服的士兵倦怠地巡逻检视。店铺早早歇业,快步奔忙于目的地之间的人们时刻警惕着若有紧急事件发生发出的信号,但这种信号一直没有出现。评论员们心怀不满,将这段一直延续到1940年春天的时期称为“乌有之战”。刚宣战时,许多伦敦市民自发要求为战事出一份力,但由于预期中的战争久久没有真正发生,人们都开始感到厌倦。有一晚,处在极度焦虑状态下的弗吉尼亚误将困在果酱瓶中的两只马蜂发出的嗡嗡声听成飞机在头顶的轰鸣声,吵醒了整幢屋子里的人。

电影《时时刻刻》中的伍尔夫形象(中图)

在前往伦敦的途中,弗吉尼亚从那些写着“希特勒宣告:战火已经点燃”的宣传海报边经过,悲哀地感觉到他们正“眼睁睁地看着自己驶向深渊”。传来的消息极少。伍尔夫夫妇的信息渠道只有一家邻居的闲谈—他们有个侄子在陆军部工作,以及无线电收音机晚上播报的“为数不多的消息”。由于希特勒毫无动作,《新政治家周刊》上展开了一轮激烈的辩论,探讨英国是否应该直接忽略这场战争,任由俄国和德国两国内部达成协议。约翰·梅纳德·凯恩斯指出,左派曾经言之凿凿,主张不惜一切代价抵抗纳粹侵略,现在却又如失败者一般不再支持战争;对此,乔治·伯纳德·萧反驳道,尚不知道为什么而战就贸然进入战争是不明智的。这年圣诞,广播传达出一丝隐约的希望:来年或许能迎来和平。政府宣战后不久,伍尔夫写道:“当下的世界空洞、虚无,一切都丧失了意义—一场草率的屠杀,像是一手拿着玻璃瓶,一手拿着锤子。为什么一定要摧毁这一切?没有人知道答案。”

“我想,”伍尔夫在日记中沉思,“军队是身体;我是头脑。思考就是我的战斗。”这一宣言或许因为没有考虑到军队中也有头脑而显得有些不合情理,但在这场乌有之战中,对伍尔夫而言,工作提供慰藉,在这个充满不确定性的世界保留一些连贯性。在修士之屋,早上,伍尔夫会坐在客厅低矮的扶手椅上写作,膝上放一块固定着墨水瓶、铺着空白笔记本的夹板,身边桌子上和地板上散落着墨水瓶、旧钢笔尖、用过的火柴,还有皱巴巴的信封。下午,她会把早上写下的文字打出来,同时进行一些修改;然后一个人沿着青草葱茏的河畔散步,陷入漫长而专注的沉思。她以前所未有的专注力投入工作,战争初期的钝感已经消散,一系列关于短篇、文章和书籍的灵感喷涌而出,迫使她小心翼翼地平衡时间,高效地安排好各项工作。据苏塞克斯的管家路易·埃弗里斯特回忆,弗吉尼亚常常在早上沐浴的时候大声背诵前一天写下的句子;当她把早餐端上楼时,常看见伍尔夫床边散落着铅笔和废纸,有些纸张上反复写着同一句话,显然是前一晚写作遗留的痕迹。

原标题:《旅居同一个社区的五位先锋女性,她们定格了壮阔的生活方式|此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司