- +1

二十年,他拍下一部“乡村女子图鉴”

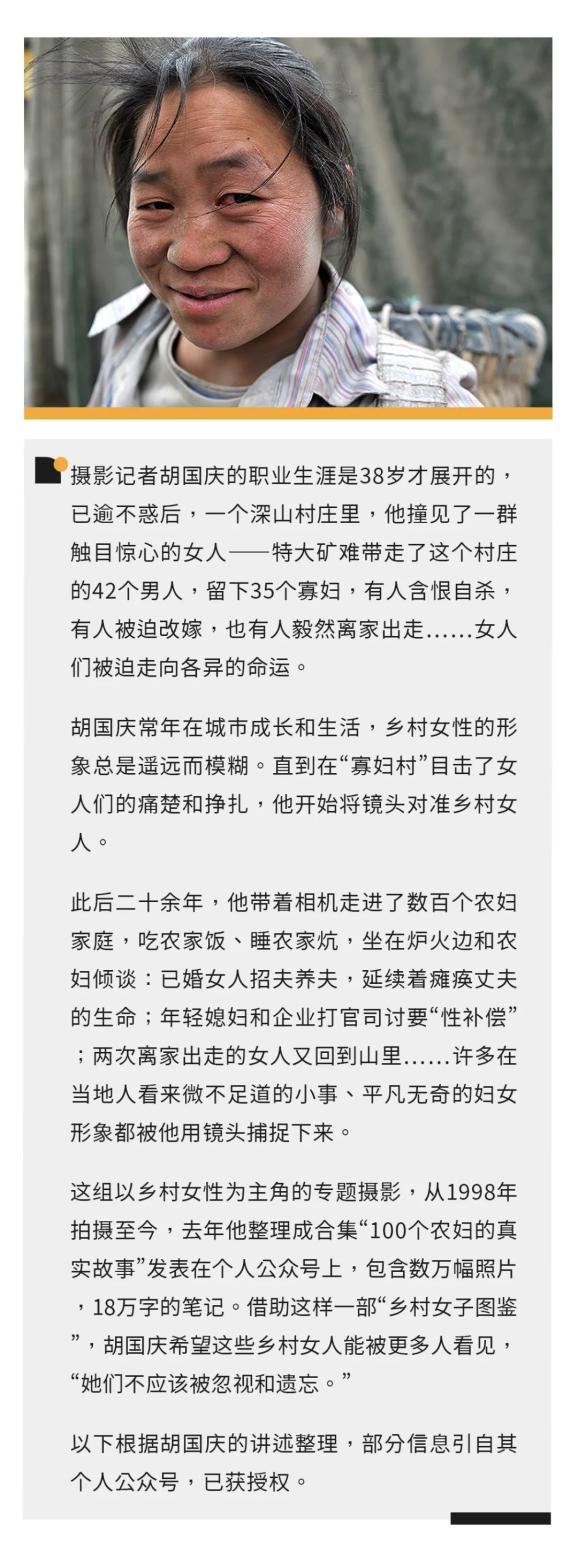

原创 小昼 极昼工作室

文 | 魏芙蓉

编辑 | 王一然

摄影 | 胡国庆

被看见的“寡妇村”

我是在一个偶然的机会关注起“乡村女人”这个主题,2001春节期间,西康铁路刚通车,我随陕南农民工专列南下广州,专列挤满了人。

经过秦岭一个小站时,车门都打不开,几个小伙硬是从车窗里爬了进来,我顺手帮了一把,小伙很感激,他见我背着相机,问“是不是记者”?说他们那有个“寡妇村”,男人都死了。我问有多少?他说好几百。

回报社后不久,我就赶往陕西省白河县采访,在山里转了好久总算找到了这个金银村,也就是小伙说的“寡妇村”。

原来是四年前河南发生一起特大矿难,死了80多个农民,而金银村就死了42个男人,留下35个寡妇,主要集中在一个村民小组,几乎每家都有亲人遇难。

我在村里采访了七八天,走访了所有的死者家庭。村民杨丽凤家情况最惨:男人和两个儿子全部遇难,其中21岁的大儿子刚成婚。

杨丽凤16岁的女儿经受不住打击,服农药自杀了,她公公看到儿孙都死光了,一口气没上来也死了。那年对这户农家是个灾难之年,先后死了5口人,就剩下杨丽凤和年轻的儿媳,还有81岁的婆婆,老、中、青三代女人都成了寡妇。

●国道上偶遇背柴带娃的女人

我曾采访过多起重大矿难,以往主要是问责、调查事故原因等等,但这次改变了我的认知。男人去世后,留下的这些女人大多在30岁上下,她们有三种选择:守寡、改嫁或者离家出走。大多数寡妇希望改嫁,因为家里没了收入,他们既要照搬老人和孩子,还要种地。没法外出打工。

那问题来了,改嫁之后娃娃扔给谁?并且许多女人做了结扎,山里人特别看重传宗接代,谁愿娶个生不了娃的女人?

杨丽凤选择守寡,她说,自己改嫁这个家就没了,谁来照管婆婆和孙子?为了稳住儿媳,把孙子、也就是这家唯一的“根”留在身边,杨丽凤打听到几十里外有个小伙的媳妇得病死了,通过亲戚牵线搭桥,杨丽凤招对方来家里做上门女婿。

这种安排在这里并不少见,并不是所有女人都甘愿接受。村子里的另一个寡妇,李桂香,男人死后留下她独自拉扯四个孩子。婆婆的想法是干脆让自己小儿子把李桂香娶过来,这样不仅能把四个孩子拉扯大,小儿子还能省去彩礼,是个两全其美的办法。

李桂香说啥都不答应,她觉得亏你当婆婆的能想得出来,她嫁过来十几年,是看着小叔长大的,一直把他当做小弟,现在要他俩过到一起,说出去多丢人?等娃长大了,怎么看她和小叔的关系?小叔子也不情愿,说这都成啥了,嫂子大他7岁,并且做了结扎,娶她做老婆连娃都生不了,将来谁给他养老?

婆婆仍不死心,继续给两个年轻人做工作,最终还是促成了叔嫂这门婚事,就在李桂香她男人去世后的第二年,她改嫁给了19岁的小叔子。

我在李桂香家采访了两天,几乎很少见她说话,就闷着头干活,每天忙完地里农活,回到家又围着锅台转,不愿和外人交流,嘴里说来说去就一句话,“要是娃他爹还活着就好!”

村里35个寡妇,35个故事,有人守寡、有人改嫁、有人带着赔偿款跑了。她们你一句我一句的,在我看来是触目惊心的。我感觉这些女人的命运好像不是掌握在自己手中,当家里的顶梁柱倒了以后,各种稀奇古怪的事情都会冒出来。

回来后,我发了一篇《男丁稀落的金银村》,外界才知道原来秦岭山里有个“寡妇村”。但可惜的是,那时候通讯不够发达,事故赔偿也已经完成了,没有引起更多的关注和救助。

但这开启了我对农村妇女题材的关注。2005年,我和报社申请了三个月的采访计划,那时候大量农民工进城打工,有数据显示乡村留守妇女高达4700多万,我觉得要关注这个群体。而且每个农妇都代表着乡村一个侧面,她们的故事综合起来,不就是当下中国乡村女性的缩影吗?

●杨丽凤和婆婆、儿媳在一起

娶亲、生娃、盖房

走进“寡妇村”之前,我从来没有真正关注过农村妇女这个群体。

我38岁才开始做摄影记者,遇上寡妇村这个选题时,实际上才正儿八经干两三年,尽管跟她们接触过,但从来没有深入了解,也没有形成具体的问题意识。

三个月的专题拍摄,我先是自驾走访秦巴地区的一些农村,也去了珠三角等外来农民工高度聚集的地方。

山里农民没有过多奢求,一辈子就在折腾三件大事:“娶亲、生娃、盖房。”当实现了这“三座大山”的目标,腰杆也挺直了。跟随着这个目标,对大部分农村妇女来说,她们的人生轨迹都是相似的——结婚头几年跟着男人出来打工,一旦怀孕、生下孩子,她们就要回到农村,负责照顾孩子和老人,跟男人过着两地分居的生活。

这些年来,我相机里记录最多的就是留守乡村的女人。这些人当中很多一辈子都没出过大山,哪怕最近几年我进山拍摄,从没坐过飞机、没坐过火车的妇女也大有人在。

很多时候我的拍摄没有具体目标,有些是新闻事件里的,还有很多是我在路途中、在村子里偶然遇到的农村妇女,只要我觉得值得关注的我都会拍。有一次驾车在国道,路边遇见背柴带娃的女人,我停下车去问她的情况,后来跟去她家,一座土坯房里,屋里竟然有6位老人,有躺在草席上动弹不得的,有傻笑的,还有腿脚不利索的……简直成了“养老院”,男人在外打工,家里就全靠这一个女人在支撑。

●留守在家的新娘

这样数量庞大的留守妇女总会引发各种各样的问题。心理问题是最隐秘也最容易被忽视的。有次我在老乡家住,听老乡提起,村里有个年轻的留守媳妇疯了,我来到这个妇女家,看到当时只有29岁的薛晓丽,靠在门边傻笑,一会说东、一会说西。

听她家人说,她原本和丈夫一起在深圳打工,生娃之后就留在老家照管公公婆婆和娃。其实他们两口子感情很好,但那时候通讯还不像现在这么方便,留守在农村时,女人每天都给男人打好几个电话,发很多短信。但时间长了,她男人嫌长话费太高,劝媳妇没事少打电话,出来打工挣几个钱不容易。

男人可能没意识到媳妇的情感需求,两口子为此吵了很多次,薛晓丽心里渐渐憋出了病,有一天突然把家里的锅碗瓢盆砸了个稀巴烂,彻底疯了。具体什么原因说不好,但村里所有人都说,她是想老公想疯了。

我把这家人的故事也记录了下来。我觉得她很典型,也很能说明问题,很多农民工夫妻分居两地,缺少情感交流,他们怎么去应对?留守在农村的妇女们,谁来关心她们的心理健康?

我当时的优势是年纪大、成了家,能理解她们,也可以比较直白地去和她们聊一些话题。我也是慢慢意识到,不仅是情感需求,她们很多人在生理需求上也是严重匮乏的。在一个村里拍摄时,一个35岁的留守妇女说自己跟丈夫一年只见一次,我问那夫妻生活怎么办,她说“都这把年纪了,哪里还想那个事情”。我觉得简直不可思议,好像她的生活就是把孩子养大、把庄稼种好。

这方面我特别佩服我在陕西遇到的一个妇女。2004年,她男人打工损坏腰椎瘫痪在床,这个年轻的媳妇把企业告上法庭,要求10万块的“性补偿”,不然就要离婚。我很震惊,她敢大胆说出来,并且用法律来捍卫自己的需求,这样的声音,哪怕放到现在都是特别稀少的。

●李桂香改嫁给了小叔

“命”

关注农村女人,不仅是关注她们背后的家庭,我也希望能切入到她们的养老、教育、生育等各个方面。报社的采访任务结束后,拍摄农村妇女就彻底成了我的个人选题,利用工作间隙和节假日,我去了更多的山村。

围绕乡村的生育观我曾走访过多个乡镇。超生情况自然不用说,过继娃的现象在农村也特别普遍,本质上都是为了生男娃。传宗接代的观念难以改变,可怜的还是这些农村妇女。

年轻时结婚要看你能不能生、生的是不是男娃。改嫁时也逃不过,做了结扎的女人地位是最低的,一般来讲,对于一个改嫁的女人,生没生孩子不重要,年纪大一点、长得丑一点问题也不大,只要你还能再生就可以了。

这些我们看起来不公平的待遇,大部分妇女其实都默认接受。我在村里采访,听到这些女人最常提到的就是“命”,在很多人看来,女人不就是给男人生娃,还能干啥?和谁过都是一辈子。而且她们身边的姐妹、亲朋好友都是这么过来的。

但我作为外来人,刚开始会对很多现象特别不解,心里老犯嘀咕:这不是无理取闹吗?怎么还有这样的事情?怎么这么愚昧?

我曾经拍过一个“招夫养夫”的妇女,这个女人结婚两年丈夫就遭遇煤窑事故瘫痪了,她独自照顾丈夫12年,一个人养家压力大,后来丈夫也同意她招个男人上门,三人搭伙过日子,这家人过得竟然也平静,从没红过脸。

●丈夫瘫痪后,女人招了个男人上门

还有一个在村里出了名的苦命女人,叫郭秀琴,连续嫁了三个尘肺病人。第一任丈夫尘肺病去世后,她27岁,本想改嫁到外地,但想到两个娃,自己又做了结扎,家人便撮合她改嫁给了丈夫的大哥。这个大哥也是个尘肺病人,她跟我说,“嫁给大哥十年没有过一次夫妻生活”。大哥死后,郭秀琴不想再改嫁,但家里留下七八亩耕地,种庄稼离不开男人,第三次改嫁没几年,她绝望地发现对方也是尘肺病。

其实郭秀琴跟后面两个男人没有登记,完全可以一走了之,但她认命了。我见到她的时候,她家里厅堂摆放着一口棺材,原本是留给老父亲的,她说:“一个是自己的父亲,一个是自己的男人,哪个先死,哪个先用。”

这两个女人的经历对我影响很大。设身处地想一想,如果我处在那个条件下,我会怎么做?我发现这好像真的是一个没法解开的死局。她们有选择的余地吗,跑了的话,孩子怎么办?不跑的话,对这些女人来说是不是也太残忍?

我拍摄的这些农妇大都是文盲和半文盲,家里本来就一贫如洗,一旦遇到天灾人祸、家里顶梁柱倒了,整个家都摇摇欲坠,其实对这样的特殊家庭来说,谈幸福和体面好像都是不太实际的事,过好普通日子就很不简单了。

后来我随时告诉自己:不要以都市人的价值观来衡量她们,也别轻易用愚昧与无知下结论。

2018年,我给我的一对采访对象做了证婚人。这是一对特殊的夫妻,两人都是尘肺病人,之前在一个大家庭里是妹妹和姐夫的关系,我跟拍他们几年,眼看着他们的另一半相继得尘肺病去世。我当时心里也发愁,这两家的娃怎么办?

跟我猜想的一样,没多久,妹妹和姐夫走到了一起。其实妹妹有顾虑,怕别人说闲话,后来她来征求我的意见。我就说:当然好了,你和姐夫共患难,把娃拉扯大就好。她希望我给他俩当证婚人,我同意了。

他们结婚那天,我赶到湖南,陪他们一起去办理了结婚登记。晚上回来,她爸在河里抓了几条鱼,我和他们家人吃了个晚饭,也算是“喜酒”吧。

我始终记得那天,吃完饭后,下着大雨,男人要连夜赶回东莞打工。在长达500多公里的路途中,雨越下越大,这对新婚夫妇没更多的甜言蜜语,只听到噼里啪啦的雨点打在车窗上的声音。

●郭秀琴先后嫁给三个尘肺病男人

离家出走的女人变多了

大概在2009年我就已经完成了100多个农村妇女的拍摄,后来的这十多年主要是对她们进行回访,很多我在路上偶遇、匆忙拍完照片没来得及深入了解的,或者一些很困难的、印象深刻的妇女,我想知道她们后来过得怎么样了。

回访并不容易。很多照片拍摄年代比较早,她们没有电话,只有一个地址和姓名。而在农村,如果你直接说一个女人的名字,可能没几个人知道,特别是外嫁过来的。即使是生活了很多年的老人,村里人也不叫名字,他们习惯称呼谁家二奶、大姨,但如果你说他男人的名字就立马能对上号了。所以回访时我会把当年她们的照片提前打印出来,拿着照片去问,这样最省时间。

我当年在寡妇村采访的李桂香,那个被迫嫁给小叔的女人,几年后,我再次来到她家时,婆婆说她在我拍摄后的第二年就跑了。当初在婆婆的强力撮合下,这对叔嫂过了三年多,怎么也培养不出感情来,三天两头吵闹,动不动就大打出手。

李桂香离家出走后,没多久小叔也跑出去打工,两人都没再回来,至今杳无音讯,一个家就这样彻底散了。如今,76岁的婆婆和4个幼小的孙子相依为命,成了村里最穷的一户人家,仍住在山顶上。

这个现象,我近些年在农村拍摄时也发现了:离家出走的女人变多了。

出走的原因多种多样,比较常见的是男人丧失了劳力,家里没了收入来源,夫妻感情就容易引发变数。而且就像我之前提到的,如果她各方面需求没有得到满足,如今她们也会大胆出走。

●深圳火车站,21岁的王玉萍决定“逃婚”

21岁的王玉萍是我拍摄的出走女人里最年轻的一个,我在深圳火车站采访外来农民工时遇见她,带着大包小包,见我是记者,就主动找到我让采访她,她说是“逃婚”出来的。

她父亲早逝,在重组家庭里长大,家里供不起念书,她16岁就跟着村里大人去外面打工了。21岁这年回家过春节,继父给她物色了个对象,小伙没见几面就跟她提结婚。

王玉萍很恐惧,她想到了母亲失败的婚姻,还有自己的闺蜜,结婚后因为生下了个女娃,婆媳关系不和,男人出轨,最后闺蜜离婚带着女娃离开。

年还没过完,王玉萍没跟家人打招呼,就一个人跑到深圳打工去了。她跟我说一个人活得自在,“不结婚也是活着,等我老了可以去养老院,在这个世上没什么放不下的,唯一放心不下的是我母亲。”

那是10年前,一个年轻女孩说这辈子都不要结婚了,说实话我是不认同的,我当时还劝她,你还年轻,人到了一定年龄就要结婚生子。没想到她挺有个性,反问我,“你懂个啥?我在外面这些年见到的太多了,能找出几个幸福的家庭?”这话一下子把我问住了,我还真不知咋回答。

这么多年过去了,我经常会思考这个女孩对生活的态度,或许是家庭和社会对这个年轻人的影响太深远了。我很想知道她后来怎么样了,可惜没有留下联系方式。

不是所有女人的出走都顺利,有人甚至付出了惨痛代价。陕西一个女人提出离婚时,不仅男人不答应,母亲劝她不要放弃这个家,看在娃的份上也要好好珍惜。但她态度坚决,就在她离婚后的第十天,母亲喝农药自杀了。

也有人在出去之后发现难以适应大山外的环境。我遇到过一个因为离不了婚而两次出走的女人,第一次离家出走时在长途汽车站被村民看见,通知了她男人,泪流满面地被拉回了家;第二次她终于跑出去了,来到浙江一家制鞋厂打工,漂泊两年多,经历的磨难实在太多,感情被人玩弄,挣来的钱被骗走,这个女人几乎绝望了,无奈之下,又跑回山里。

●十几年后,杨丽凤(中)和村里几个寡妇苍老了许多

前前后后我拍了不少离家出走的女性。最近几年我进村,经常听到抱怨说“家里女人变得难伺候了”。从积极的角度理解,或许可以说女人的自主性和社会地位都在提高。

从1998年采访第一个农妇的故事已过去了25年,2015年我离开了报社,不再是摄影记者,没有职业便利,外出采访的频率低了很多,但一直没有断。这些年我曾三次回到寡妇村,村里的寡妇都苍老了许多,我给她们拍了集体合影。

拍了这么多农村女性,其实我的心态也在发生变化,比如最初拍摄会追求猎奇、新闻性、吸引力等。后来,我更希望能从人性的角度去理解她们,分析她们是如何一步一步走到今天的。

我感觉乡村女性正处在一个特殊时期,她们深受传统意识的影响也在不断逃离。虽然不敢说完全理解她们,但我还会一直拍下去,希望能做到随着时代的发展不断更新自己的理解和认识。

版权声明:本文所有内容著作权归属极昼工作室,未经书面许可,不得转载、摘编或以其他形式使用,另有声明除外。

- END -

原标题:《二十年,他拍下一部「乡村女子图鉴」》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司