- +1

答辩·《谁是那个弱女子》|一次跨界的文学之旅

【按】“答辩”是一个围绕文史类新书展开对话的系列,每期邀请青年学人为中英文学界新出的文史研究著作撰写评论,并由原作者进行回应,旨在推动文史研究成果的交流与传播。

本期邀请澳门大学历史系教授杨斌与三位年轻学人一同讨论其新著《谁是那个弱女子:郁达夫的爱恨离愁》(上海人民出版社,2022年)。本文为评论文章。

郁达夫

《谁是那个弱女子:郁达夫的爱恨离愁》(上海人民出版社2022年版)一书作者杨斌,博士毕业于美国东北大学,曾任教于新加坡国立大学,现为澳门大学历史系教授。杨斌教授的治学领域非常广泛,对中国边疆史、全球史、海洋史、科技史等皆有关注,曾著有《流动的边疆:全球视野下的云南与中国》《海贝与贝币:鲜为人知的全球史》等著作。如果对其之前的研究有所了解,那么读到眼前这本《谁是那个弱女子:郁达夫的爱恨离愁》跨界之作,便会觉得在意料之外,但又在情理之中。因为此前作者并未有中国现代文学史方面的论著,关注的领域无论材料还是问题意识也离此较远。只是作者与郁达夫皆为浙江人,且家乡相去不远,皆为广义上的“浙西人”,作者多年来追索搜集郁达夫的资料和行迹,不无表彰乡贤之意,正如他自己在最后一章中所写到的:“冀或一窥乡贤风采,而飨富春江、钱塘江乡亲。”若郁达夫泉下有知,想必亦因同乡后辈的追慕,而会心一笑,甚至邀约同饮一杯,打些乡谈。不过在我看来,以往作者治学,有两个关键词:一是“流动”、一是“跨界”。这样一本关于现代作家郁达夫情感世界的著作,便包含了多个意义上的流动与跨界:既是知识领域层面上的,也是作者和研究对象本身的经历。

钱钟书曾经说过一句俏皮话:“你吃了一个鸡蛋,觉得好吃,你又何必去认识下蛋的母鸡呢?”文学作品一旦写成,就自有其生命,郁达夫作为中国现代文学史上有数的人物,其作品与人生已经被反复研究。《春风沉醉的晚上》《钓台的春昼》更因选入不同时期的语文教材或是中学语文读本而广为人知。易言之,郁达夫作为下蛋的“母鸡”与其所下的蛋,已经被反复检视,而“母鸡”下蛋时的状态,则可能尚有分析的余地,但许多事实草蛇灰线,颇难究诘,以专题论文来探讨,反而可能未必合适,不如以体例较为灵活的学术随笔表述。事实上,本书体量不小,但并非一本体例规整的学术著作,各章自有独立探询的问题,皆扣住郁达夫生平交游与情感世界,出入于文字之间,又兼实地考察,试图回到文学与历史的现场。通读全书一遍,可借用鲁迅评价《儒林外史》时所下的断语:“虽云长篇,颇同短制”来形容。一方面读者欲借此全然了解郁达夫其文其人,显然不够,若欲从中看到中国现代文学史上的郁达夫及其作品的意义,恐怕也并不能如愿;另一方面,规整的学术论著中无法容纳的一些材料、思路、现场考察的记录甚至情感体验得以在书中呈现,由此读者在跟随作者笔端思路不断流动与跨界过程中所能感受到的是文学史的“及物”与“见人”。杭州、富阳、福州、武汉、上海、东京、北京、新加坡、重庆,地理空间的转换与人物在不同时期的际遇,始终与郁达夫的文字相互缠绕,作者在书中扮演一个导游,这个导游同时在空间和时间两个维度向游客解说和展示,并灌注自身的理解和情感。

《谁是那个弱女子:郁达夫的爱恨离愁》全书除题记、前言、后记之外,共有十二章,各章自有其主题,各章皆呈现郁达夫人生中的一些鳞爪,但并不全然勾连,亦非一本郁达夫的思想或者情感传记。第一章以郁达夫本人及妻子王映霞文字中对郁达夫容貌描述开篇,继以友人、媒体文字中描述郁达夫夫妇不同时期的音容笑貌,并辅以照片史料,为读者直观呈现出一幅郁达夫的肖像,以及其与王映霞的对比。

第二章至第五章,作者宕开一笔,分别叙述郁达夫与胡适、徐志摩、林语堂、鲁迅等人的交游与相关文坛公案,梳理了既有研究中关注的一些事实,文字清晰流畅,富有感情,使其中人物历历如绘。上述诸人,皆为学界、文坛的一时之选,透过诸人与郁达夫的交往,也从不同角度展现了郁达夫行事与文字的风格。在此部分中,笔者认为在考订事实的基础上,可以进一步思考的问题是:新文化运动以降的白话文作家的交游圈形成的因素有哪些?思想主张、文字风格乃至审美品味的趋同与相近,固然是他们选择朋友圈的重要依据;此外,地缘、学缘等背景对不同人之间的离合亦起到了至关重要的作用,近代中国自科举停废之后,新的象征资本往往依托各级学校再生产。不同学校的等级、声誉等对其毕业生群体之间的认同和社会认知产生相当重要的作用。郁达夫早年留学日本,毕业于东京帝国大学,归国之后又一度任教北大,对其与当时名流从容交游起到了一定的作用。否则,仅凭新文学作品想要跻身当时文坛或学界主流皆颇为困难。当年湘西青年沈从文自家乡到北京,寄居于小公寓中,一面在各大学旁听课程,一面不断将作品投寄到各当时各大报刊,希望发表后获得文坛认可。沈从文因为并未从正规学校毕业,一直希望能升入大学,正式获得学生身份,一度在极其困苦的情形下写信求助于郁达夫,而郁达夫的回信《给一个文学青年的公开状》发表在《晨报副刊》上,成为一篇名文。此文的内容,是劝沈从文打消作文学青年的念头,并表示大学生失业的也甚多。事实上,郁达夫自身在早期文学生涯中因学历而获得的无形助力不可小觑。此外,郁达夫与创造社诸人的文学风格及对胡适等新文化运动领袖的态度并不完全一致,亦与其学历及在大学任教之经历不无关系。至于本部分中写到的郁达夫与徐志摩的深厚交谊,则自然与两人是同乡同学有莫大关系;而郁达夫后来与鲁迅的交往,亦与他们是浙江同乡有一定关系。

《郁达夫之“毁家诗纪”》,《正报》1939年4月24日

至第六章始,一直到第十二章作结,进入本书一大主题,即郁达夫与王映霞定交、恋爱、结婚以至龃龉、婚变的过程,标题之中“爱恨离愁”所关涉的情感世界,亲情、友情固然是其中一个面向,而作者尤为关注的无疑是郁达夫与王映霞颇为曲折的爱情经历。

从最初郁达夫与王映霞相遇于上海友人家中,到展开追求、热恋、不顾家人朋友的反对而结婚、直至婚后因生活习惯、家庭琐事、战乱播迁等原因逐渐产生龃龉,并因若有若无的婚外情而感情破裂,终至分道扬镳的过程。

在作者排比史料、综合各方旧说事无巨细的考证和叙述郁达夫与王映霞的感情历程中,读者也许会生出一个问题:这种对文人的情事的考证,如何与现代学术问题意识之间建立联系?作者似乎并未明确表达。笔者认为一个可能的视角是:现代传媒与近代中国感觉结构和爱情观念的相互形塑。李海燕的经典研究《心灵革命:现代中国的爱情谱系》一书,曾经藉由晚清至二十世界中叶的众多文学材料,援引英国学者雷蒙·威廉斯所创造的“感觉结构”这一概念,勾勒出晚清、五四直至革命时代的中国思想世界之中儒家的、启蒙的、革命的三种感觉结构,并由此不同的感觉结构而塑造的不同爱情观及情感体验。事实上,揆诸郁达夫与王映霞的感情纠葛,不难注意到,郁达夫作为现代文人,其行事与表达常常诉诸现代传媒(具体到当时而言是报刊、新书籍),并尝试变换不同的文类(包括小说、日记、书信、旧体诗),这样一种虚实结合的形式,使得郁王二人的情感从私人领域而迈向公共领域,向这些传媒的受众进行公开的展演,而这种展演在自我形塑的同时,又在有意无意中形塑了受众的“感觉结构”。当然,郁达夫自身游走于不同文类之中,亦常展现出不同类型的“感觉结构”,譬如郁达夫在婚变、王映霞一度出走之后,曾自注其旧体诗“凤去台空夜渐长,挑灯时展嫁衣裳。愁教晓日穿金缕,故琇重帏护玉堂。碧落有星烂昴宿,残宵无梦到横堂。武昌旧是伤心地,望阻侯门更断肠”。在王所遗留下来的衣物上题写:“下堂妾王氏改嫁前之遗留品”。其中“下堂妾”这个旧式表述确实与旧体诗这个文类所从属和营造的“感觉结构”较为贴合,即便郁达夫后来追悔,并表示此行为不过是“聊以泄愤而已”,但事实上文类自有其形塑观念的力量(详后)。

郁达夫、王映霞合影

需要指出的是,郁王二人留下的不同文类,不能一概视之为“纪实”,但又与一般意义上的“文学作品”有所区别,是在虚与实、公与私之间的跨界之物。而这样的文本得以留存于当时的公开出版物之上,正是由于近现代中国的巨大转型而造成的。中国近现代思想文化史上的“转型时代”,或许不止于规整的思想世界,更进一步至于观念与情感世界。而郁王之间的纠葛及其留存的史料,正是我们得以管中窥豹的一个案例。

文字既能厘清事实,又能矫饰并制造迷雾,并且不同文类的作用和效果并不相同,文类本身所具有的“格套”,常常能左右作者的表达。笔者在此试举两个例子:其一,本书书名中“谁是那个弱女子”一语,来自郁达夫于1932年所写的一篇小说,作者在十二章中曾对此小说的创作过程、留存手稿以及其中的内容情节“采取‘索隐派’的方式来进行一番推敲”,并认为“即使所的推敲如沙滩城堡水中明月,这样的努力还是有一定的意义”。关于作者在章中依托小说情节,拟还原郁达夫与王映霞在此前后情感经历的“本事”,是否准确?笔者不拟判断,亦不在此重复,只是想在此指出,依托小说来影射实事,虽是自古以来的传统,但郁达夫作为新文学家以白话小说写作《谁是那个弱女子》,其中除开“本事”,亦呈现出与当时新文学中时常出现的内容,譬如青年学生不同的思想主张、生活态度,有的主张革命、有的甘于堕落;有的忠于爱情、有的游戏人间;而作者认为其中有关同性恋的描写,是郁达夫怀疑王映霞与她的女同学刘怀瑜之间的暧昧,故在小说中以影射笔法出之。事实上,即便抛开这种“本事”,同性恋在当时逐渐能成为一个吸引公众眼球的话题,亦体现出时代风气的转变以及“概念工具”的变化。否则在旧式文类之中,则可能有类似“本事”,而无法拥有恰当的“概念工具”加以描述。

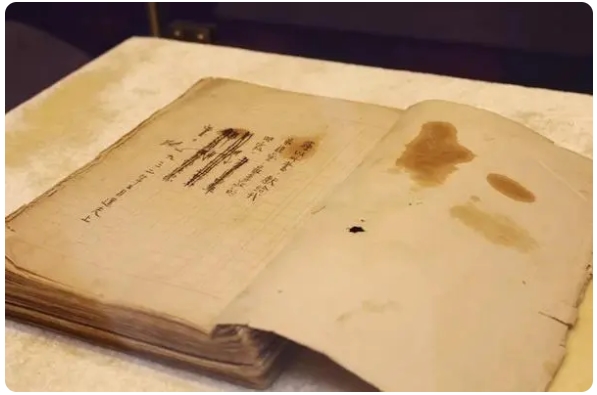

郁达夫唯一存世完整著作手稿《她是一个弱女子》

其二,作者注意到郁达夫虽为新文学家,但其长于旧体诗文,常常以律诗形式表达心意,并获得时人认可。在郁达夫与王映霞的感情纠葛之中,郁达夫有一组旧体诗《毁家诗纪》,1939年3月5日发表于香港《大风》杂志第三十期,共收诗十九首、词一首,并多附有自注。旧体诗词,文词简省,其平仄对仗乃至用典的要求与规范,皆制约了写作者自由的表达,但反过来亦可利用其中模糊多歧之处,给读者制造隐约的印象,将读者牵引至作者所预设的观念之中。再者,如前所述,在采用旧体诗词表达意思的时候,写作者的感觉世界亦因为旧体诗词的固有格套而与写作新文类时有所不同,甚至可以说,写作不同文类时,写作者有着不同的人格。今天的研究者凭借这些不同文类的史料,所能够做的,也许不仅止于考索其背后的“本事”或者某段公案的虚实,而是可以思考处在新旧变革转型时代中的文化人,对包括爱情在内的不同情感的理解,是否亦如不同文类中所呈现的那样,有很大的跨界感,譬如郁达夫在新小说中当然是新文化的拥趸、自由恋爱的歌颂者,但在旧体诗自注中又写出“下堂妾”这样恍若前清遗老笔下名词。此外,作者与读者,私人文类与公开发表之间的差别,无不体现出时代转型过程之中,包括感情体验在内的感觉结构已经产生重大变化,这种变化,有时会给当事人造成痛苦和创伤,有时又给长于写作的文化人,带来了某种能动性。在任何时代,文字既可以直抒胸臆,又可矫饰掩盖,而在文体转换的新旧交替之际,这个特点更为明显。文类对写作者的塑造,以及传媒和出版界对不同文类的态度和变迁过程,亦值得进一步探讨。

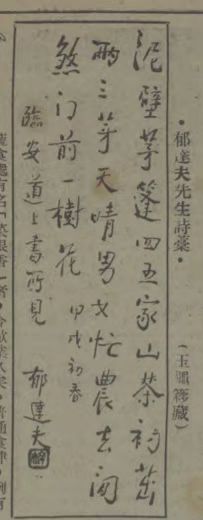

郁达夫先生诗稿,《香海画报》,1938年第10期

全书的第三部分,即第十三章:“星洲遗踪:难以消逝的郁达夫”,篇幅虽不长,但独成一体。这个部分聚焦于1938年12月郁达夫南下抵达新加坡直至1942年2月4日乘船撤离新加坡赴印尼苏门答腊岛躲避日军这三年零两个月之中,郁达夫在新加坡的行迹。作者利用曾在新加坡任教之便,实地考察了郁达夫曾经居住、工作、交游饮宴的场所:红灯码头、丹戎巴葛车站、南田旅店和南田酒楼、中峇鲁的故居、珍珠巴刹、醉花林、白燕社、江夏堂和敬庐学塾、愚趣园和神农大药房、虎豹别墅、期颐园、怡和轩和晋江会馆、平社、星洲书店等地,并拍摄照片,多方引证史料梳理其变迁历程,为读者绘制了一幅动态立体的“郁达夫在新加坡”的地图,从这个意义上而言,读者能够透过作者的文字和照片,与郁达夫同处一境界,回到历史的现场。

依笔者之见,此部分可以延伸思考两个问题:第一个问题是,抗战前后,大量中国文化人自国内南渡,麇集南洋,从事文化教育及宣传出版工作。与此前南洋华侨中多闽粤籍的劳工与商人所不同的是,这批文化人多非闽粤籍,不乏长江流域及北方人士,籍贯和教育背景使得他们所使用的汉语方言口语与书面语言皆与旧日南洋华人华侨有所区别(参见《王赓武回忆录》中提及王庚武先生的父母南下经历和其早年在马来西亚槟城成长过程中所感受到的语言和文化环境)。在与当地华侨华人相处的过程中,这批文化人也将新文化运动以降国内的新思想文化、国家意识乃至新的表达方式、文体传播到南洋。在此后数十年中,他们所播撒的文化种子,仍在潜移默化地产生影响。直到晚近,我们仍能在马来西亚华人作家的作品之中,不时看到郁达夫及其他南来文人的影子(参见黄锦树等人的作品)。在南来文人之中,郁达夫是其中璀璨夺目的明星,最终也埋骨于南洋丛林之中,故留下的记忆与故事相对较多。但不能忽略的是,郁达夫是一个群体中的一员,而这个群体所做的工作,对于在南洋传播包含现代因素的中国文化,起到了非同小可的作用。

上述第一个问题涉及近现代史上的具体情境,笔者思考的第二个问题也许更具有历史学上的普遍意义:不同的城市建筑和物理空间,本身自有其建造、变迁乃至毁灭重建的历史,但也因为历史上重要人物的履迹所在,而附着了不同的历史意义,后人每每通过寻访旧迹,或凭吊先贤,或感慨古今之变,以至于某某人物常常成为一个地点的象征。那么当人们从物理空间切入历史的时候,如何平衡由名人履迹、重大事件而带来的影响和相对平静无声的缓慢变迁,就变成一个值得思考的问题。与前者相伴的,常常是一个地点的“大写历史”;而后者则可能承载着普通人或者说“无名之辈”的“记忆”。需要指出的是,在这里,历史与记忆之间往往并不截然两分,在相当程度是可以兼容甚至是重合的,但不可讳言的是,两者之间亦存在着不小的张力。譬如在本书中,郁达夫在新加坡踪迹所至的那些空间地点,也承载了当地人不同版本的记忆和情感。当我们将目光聚焦于物理空间历史上那些璀璨夺目的明星和大事件时,不能忘记其实空间变迁在更多时候和普通人的日常生活紧密连接,名人也许可以让空间为世人所知,但本身并不能独占一个空间的记忆。如何将一个具体空间的历史和记忆较为平衡地呈现出来,也许是历史研究者甚至建筑遗产保护者、城市规划领域的学者所需要思考的。

马克斯·韦伯说:“人是处在自身所编织的意义之网的动物”,需要注意的是,不同时空的意义之网,皆有所不同。透过郁达夫的爱恨离愁这样一个具体而微的世界,我们能窥见那个时代的意义之网,以及由此意义之网所形塑牵引着的人们的不同命运。图像、文字、物理空间,皆可成为后人进入那个意义之网的凭借和入口,作者此书的意义或者便在这里,而不仅仅是围绕郁达夫个人的那些感情“八卦”。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司