- +1

特展细读|英国珍藏展中那些影响透纳的艺术家

原创 上海博物馆 上海博物馆

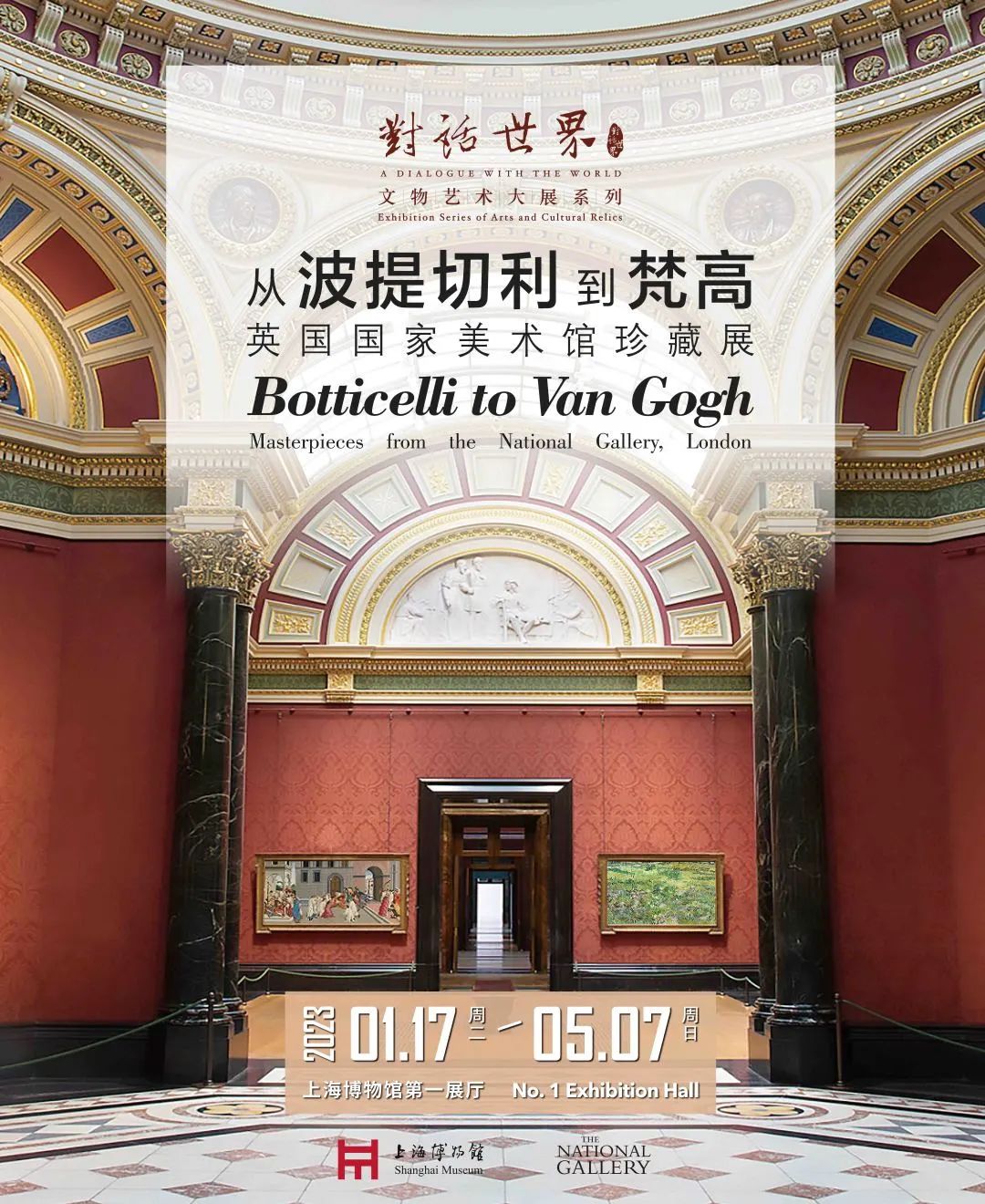

“从波提切利到梵高:英国国家美术馆珍藏展”正在上海博物馆展出中,展期将持续至2023年5月7日。本次展览精选了52幅横跨400余年的大师杰作,构成“迷你版英国国家美术馆”,将一部“浓缩的欧洲美术史”呈现在中国观众面前。

展览最后一单元以“透纳与英国绘画”为主题,将视线回归到英国本土艺术。并以英国著名浪漫主义画家透纳(Joseph Mallord William Turner, 1775-1851)的作品《海洛和利安德的离别》结尾,为观众遐想绘画的现代性留下无限的空间。本期特展细读将为观众揭秘透纳与展览中另外三位艺术家以及英国国家美术馆千丝万缕的联系,一起探究当时英国艺术生态的变化,从而理解英国画派的崛起。

✦ +

+

透纳与克劳德

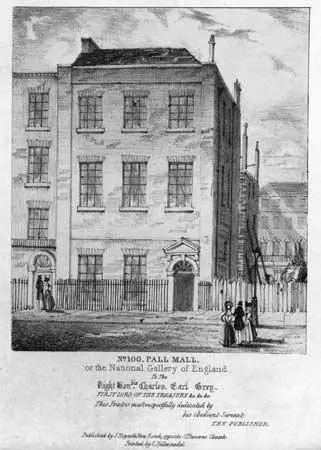

这是英国伦敦蓓尔美尔街100号(100 Pall Mall),曾是一位收藏家的府邸,透纳在此见到前辈画家克劳德的作品。这里也是英国国家美术馆自1824年向公众开放至1834年间的馆址所在。

图片来自:Wikimedia Commons

这是2020年6月26日,英国国家美术馆于36号展厅内重新挂上克劳德的画作《示巴女王登船的海港》和透纳的画作《狄多建设迦太基》。透纳去世后将自己的众多画作遗赠给英国国家美术馆,并希望与克劳德的挂在一起。

© The National Gallery, London

两张图片串联起透纳与偶像克劳德的故事,同时诉说了一段英国国家美术馆收藏、展览的历史。

在18世纪最后的数十年里,大量艺术收藏品从革命与战争中的欧洲大陆输入英国市场。专业收藏群体尤其是银行家和商人,开始纷纷投资绘画。越来越多的英国收藏家将他们最重要、最昂贵的绘画作品存放在伦敦的府邸,甚至开始在家中为它们修建专门的陈列室。1793年法国大革命期间,巴黎卢浮宫的对外开放,尤其刺激了英国通过向观众开放私人藏品,从而在公共领域推广艺术。

约翰·朱利叶斯·安格斯坦(John Julius Angerstein, 1735-1823)是一位白手起家的金融家,他既未继承过艺术品收藏,也未曾遍游过欧洲。大约自1790年开始,他在多位专家的建议下,从零开始建立自己的收藏,尤其是英国皇家艺术学院的三位院长——乔舒亚·雷诺兹爵士(Sir Joshua Reynolds, 1723-1792)、本杰明·韦斯特(Benjamin West, 1738-1820),特别是托马斯·劳伦斯爵士(Sir Thomas Lawrence, 1769-1830)。

《约翰·朱利叶斯·安格斯坦像》 托马斯·劳伦斯

约1790年,布面油画

© The National Gallery, London

安格斯坦是托马斯·劳伦斯和大卫·威尔基(David Wilkie, 1785-1841)的重要赞助人,同时也是当时最早开放私人收藏以供学习研究的收藏家之一。无数的艺术家得以在他位于伦敦市中心蓓尔美尔街100号的家中研习他收藏的绘画作品。这其中就包括时为皇家艺术学院学生的透纳。

《跪在祈祷台上的年轻女子》 大卫·威尔基

1813年,桃花心木板油画

© The National Gallery, London

(本次展品)

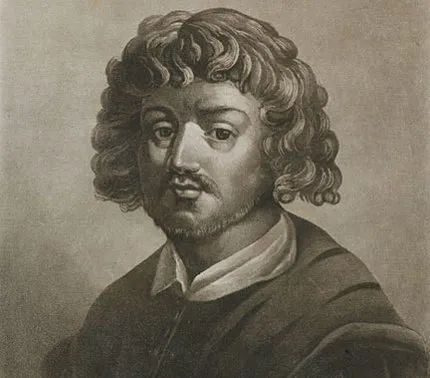

透纳在这里见到了安格斯坦收藏的18世纪法国巴洛克风景画家克劳德·洛兰(Claude Lorrain,1604/5?-1682)的杰作,包括《示巴女王登船的海港》和《圣乌苏拉登船的海港》。据说透纳在见到克劳德画作之后被深深折服,激动地哭喊:“我将永远无法画出那样的画!”至此之后,透纳对克劳德推崇一生。克劳德·洛兰是风景画发展中的一个重要人物。他与普桑是好友,曾探索过户外作画,还把废墟古迹引入画中。他擅长用晨曦和落霞赋予画面一层滤镜般的色调,“克劳德式的风景”成了一个特定的审美意象,这强烈地影响了18世纪的英国美学,“如画”(Picturesque)成为风景画典范的标准。透纳则将从克劳德处所学应用到了英国乡村,将泰晤士河谷的景色描绘为田园诗般的风光,创作具有英国特点的现代风景画。

克劳德肖像

《圣乌苏拉登船的海港》 克劳德·洛兰

1641年,布面油画

© The National Gallery, London

(本次展品)

1823年安格斯坦去世后,英国政府从他的收藏中精心挑选并购买了38幅画作,这构成了1824年英国国家美术馆成立之时的核心收藏。同时,政府还续租了其居所蓓尔美尔街100号,在特拉法加广场现代馆舍建造之前,英国国家美术馆即在此处对公众开放。在本次展览中,亦有2幅作品来自意义非凡的安格斯坦收藏,即《圣乌苏拉登船的海港》和《加尼米德被强掳》。

《位于蓓尔美尔安格斯坦宅邸的国家美术馆》

弗里德里克·麦肯齐,1824-1834年

维多利亚和阿尔伯特博物馆藏

*本次展品《圣乌苏拉登船的海港》也出现在画中

1829年在照顾自己起居的父亲去世后,54岁的透纳首度立下遗嘱。他希望自己的两幅作品《雾中日出》《狄多建设迦太基》与偶像克劳德的两幅作品《以撒和利百加的婚礼(磨坊)》《示巴女王登船的海港》悬挂在一起。当时,仍在蓓尔美尔街馆舍的英国国家美术馆的陈列方式并非如今天一样关注年代顺序,而是仍旧遵循私人收藏惯用的对称悬挂。在克劳德的两件作品旁边已有提香和赛巴斯蒂亚诺·德尔皮翁博作品的情况下,美术馆并未接受这个提议。1848年透纳修改了他的遗嘱,将所有他已完成的作品囊括在捐赠之内。他希望在位于特拉法加广场新址的美术馆能腾出一个展室用来专门陈列他的作品。1851年透纳去世时,他留下的遗赠包括近300幅油画和大约30000幅素描、水彩作品。二十多年过去,与克劳德的两件画作悬挂在一起仍旧是这笔丰厚馈赠的唯一条件。这既可以视作透纳对偶像的致敬,也是透纳对克劳德发起的挑战,是新兴的英国画派画家对传统美学准则的冲击。时至今日,透纳遗赠依旧是英国国家美术馆有史以来收到的最大一笔艺术捐赠。

《以撒和利百加的婚礼(磨坊)》

克劳德,1648,布面油画

© The National Gallery, London

《雾中日出》

透纳,1807年前,布面油画

© The National Gallery, London

《示巴女王登船的海港》

克劳德,1648,布面油画

© The National Gallery, London

《狄多建设迦太基》

透纳,1815,布面油画

© The National Gallery, London

今天普遍认为是由于透纳,风景画才被提升到了与历史画相媲美的地位。他对后期印象派的发展亦有着重大的影响——比如莫奈(Claude Monet,1840-1926)就曾认真地学习过透纳的技法。

✦ +

+

透纳与小威廉·凡·德·维尔德

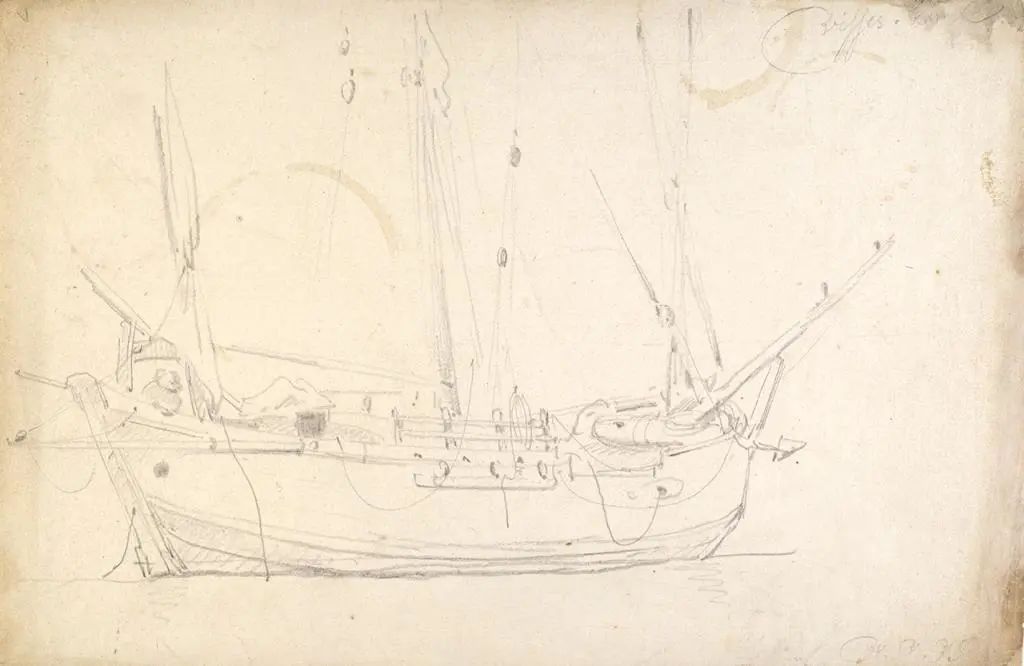

这是一张来自小威廉·凡·德·维尔德(Willem van de Velde, 1633-1707)的版画《风中疾驰的船》。根据一位早期的透纳传记作家,透纳在与朋友欣赏一批版画时特意挑出了这张,并宣称:“这让我成为了一名画家。”

英国国家航海博物馆藏

这是透纳受命于英王乔治四世绘制的作品《特拉法加战役》,也是他此生唯一的皇家委托。这幅巨大的历史画淋漓尽致地展现了透纳对凡·德·维尔德风格敏锐的体察与理解。

英国国家航海博物馆藏

小威廉·凡·德·维尔德是17世纪后期荷兰重要的海洋画画家,他的作品往往表现特定的船只和海军活动。他早年活跃于阿姆斯特丹,直到 1672 年,由于法国入侵导致经济崩溃,他才移居英国谋生。这位荷兰画家戏剧性的海景画理所当然吸引了英国——一个将财富和军事防御大都归功于航运和海洋的国家,并且深刻影响了18世纪英国海景画的发展。本次展出的《狂风中的荷兰船和其他小船》就描绘了一场正在逼近荷兰海岸惊心动魄的风暴。

《狂风中的荷兰船和其他小船》

小威廉·凡·德·维尔德

1635年,布面油画

© The National Gallery, London

(本次展品)

《威廉·凡·德·维尔德像》

洛德韦克·凡·德尔·赫尔斯特

约1665-1670年,布面油画

荷兰国家博物馆藏

直到透纳出现,英国海景画才逐渐走出了凡·德·维尔德的持续影响。透纳用澎湃的想象力画宁静的大海,画风暴中的大海,并且痴迷于对雨水、狂风、阳光和雾气的描绘,让观众面对他的画就心跳加速,思考摧毁与创造的主题。实际上,透纳曾收藏多幅凡·德·维尔德的作品,现藏于格林威治皇家博物馆的部分透纳旧藏上还带有工作室使用的明显痕迹——从罐子留下的污渍到油印的指纹痕迹(画面右上角)。

《渔船习作》

小威廉·凡·德·维尔德

1675?,素描

格林威治皇家博物馆藏

✦ +

+

透纳与康斯特布尔

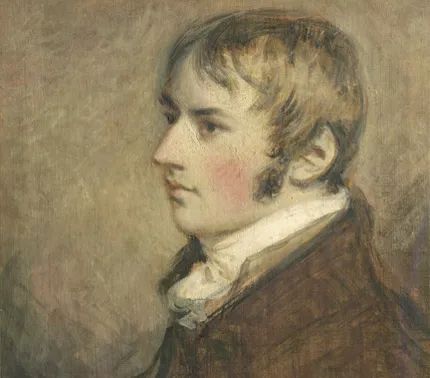

这是1832年英国皇家艺术学院夏季展览中,一场极富戏剧性的艺术纷争发生之处。康斯特布尔(John Constable, 1776-1837)面对透纳同场展出的画作,留下一句著名的话:“他来过这里并开了一枪。”

《滑铁卢大桥的落成》 约翰·康斯特布尔

1832年,布面油画

© Tate, London

《海景》 透纳,1832年,布面油画

东京富士美术馆藏 © Tokyo Fuji Art Museum/Bridgeman Images

艺术家之间的竞争并不是什么新鲜事。透纳与康斯特布尔同为英国擅长风景画的艺术家,两人很早相识,却性格迥异,总是在艺术上明争暗斗。1832年夏季展览前夕,当透纳看到他冷色调的海景画挂在康斯特布尔惹眼的猩红色调画作《滑铁卢大桥的落成》旁边时,他被抢占风头的预感激怒了。作为报复,他迅速在自己画面的海洋中涂抹了一点红色,然后在展览开幕前将其巧妙地改成一只似乎在波涛汹涌的海面上漂浮的浮标。这个浮标使得原本清冷单调的画面瞬间生动了起来,而相比之下,康斯特布尔带有古典风格的画作则变得笨拙。当康斯特布尔看到透纳这“一波操作”之后,才留下了那样无奈的感叹。

《约翰·康斯特布尔像》 丹尼尔·加德纳

1796年,维多利亚和阿尔伯特博物馆藏

在本次展览中,两位艺术家的作品平和地悬挂在一起,共同展示着英国浪漫主义绘画的魅力。浪漫主义是1700年代末至1800年代中期的一种艺术运动,强调对自然的情感反应。透纳和康斯特布尔虽然都是浪漫主义富有影响力的倡导者,但游历广泛的透纳经常将文学或历史典故注入他戏剧性的海景和风景画中,而从未离开过英格兰的康斯特布尔更喜欢对平静的乡村风光进行更直接的描绘。透纳往往在工作室里根据素描发挥想象力作画,他将油画颜料混合在半透明颜色的流动层中。康斯特布尔则有时直接在户外作画,涂上不透明的浓稠油彩。尽管他们在气质和技巧上存在差异,但透纳和康斯特布尔的作品都唤起了对自然的崇拜。这种崇拜也渗透在与他们同时代的英国浪漫主义诗人华兹华斯、柯勒律治、拜伦、雪莱和济慈等的文学中。

展厅现场

《史特拉福磨坊》约翰·康斯特布尔

1820年,布面油画

© The National Gallery, London

(本次展品)

《海洛和利安德的离别》 透纳,1837年前,布面油画

© The National Gallery, London

(本次展品)

本期特展细读我们与大家一起了解了透纳与展览中另外三位艺术家的有趣故事,深入挖掘了展览中隐含的艺术史线索,从中也得以一窥英国国家美术馆早期历史及英国画派的发展历程。接下来,我们还将推送更多主题的展览细读,敬请期待!

参考文献:

[1]何亦扬.伦敦国家美术馆购藏、展陈与受众研究:1847年-1865年[D].中国美术学院,2022.

[2]上海博物馆.从波提切利到梵高——英国国家美术馆珍藏展[M],上海:上海书画出版社,2023.

[3]英国国家美术馆.The Turner Bequest.

https://www.nationalgallery.org.uk/about-us/history/the-turner-bequest

• 上海博物馆 •

编写|李宏洁

初审|石维尘

终审|汤世芬

版权声明

上海博物馆(微信号:上海博物馆)发布的图文均为版权作品,仅供订阅用户阅读参考。其它网站、客户端、微信公号如需转载,请联系我们获得授权,并注明“上海博物馆”版权信息。敬谢!

原标题:《特展细读|英国珍藏展中那些影响透纳的艺术家》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司