- +1

李公明︱一周书记:“问题之书”中的“呼号”与……写书的人

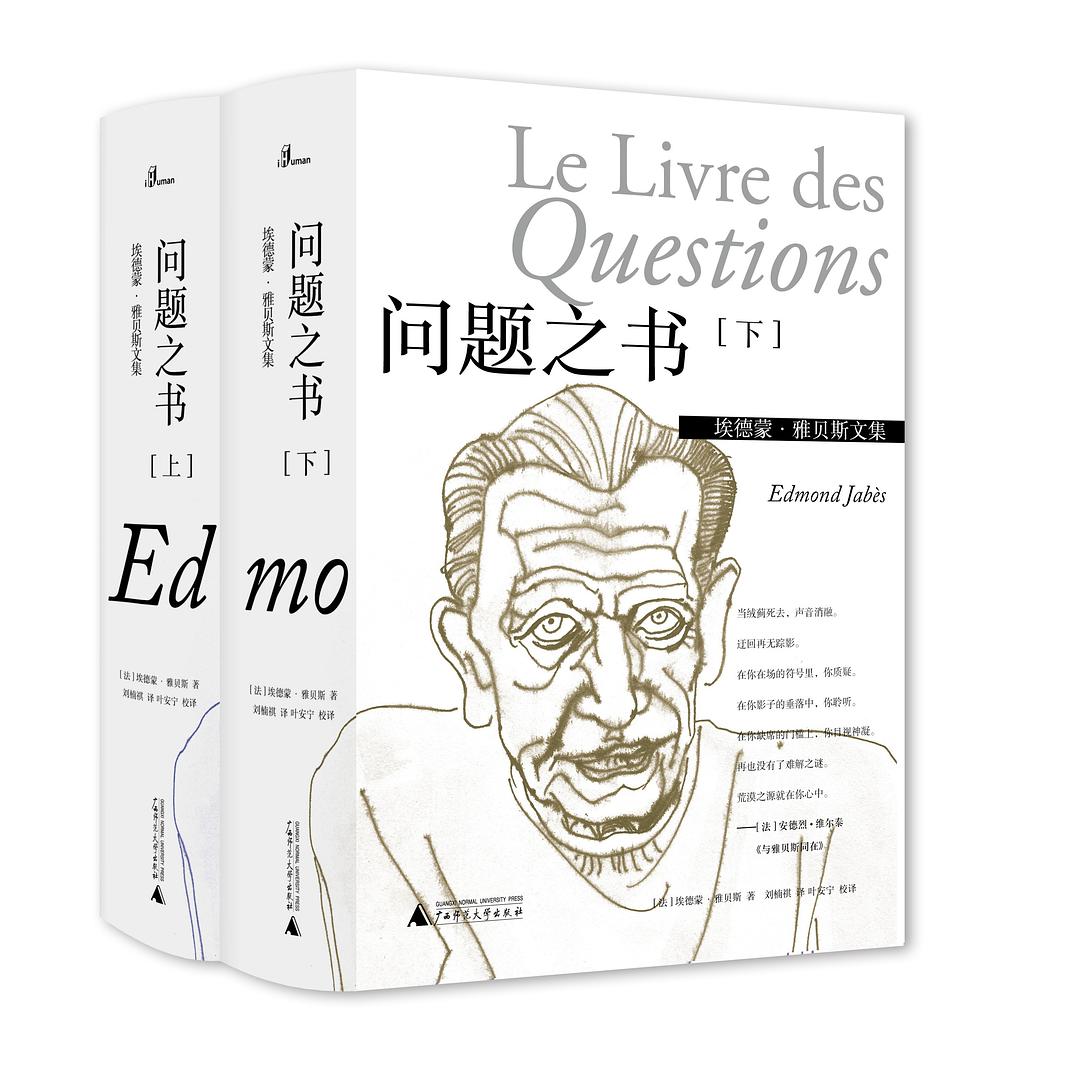

《问题之书(上下)》,[法]埃德蒙·雅贝斯,刘楠祺译,广西师范大学出版社/纯粹Pura,2020年12月版,1008页,172.00元

阅读法国著名作家、思想家埃德蒙·雅贝斯(Edmond Jabès,1912-1991)的《问题之书》(原书名: Le Livre des questions,1963-1873;刘楠祺译,广西师范大学出版社,2020年12月),本身就是一个问题:上下两卷共一千多页的厚重之书,一部跨学科、跨文本、无中心、无边界、不属于任何文类但却包罗各种文类、词语在发声与沉默之间奔突、 页面上的印刷符号在虚空与紧密之间随意分布的文本,应该以什么方式打开?作者究竟是在对话还是自语?读起来究竟是话题太沉重还是思绪太轻盈?实际上还要考虑到在作者前后十余年的写作中,这部《问题之书》分五本先后出版,是前后总共十五卷的雅贝斯“问题之书系列”的前七卷,了解原书的这一写作与出版情况有助于我们以一种始终是流动的、不断完成和生长的目光来进入阅读。

“如何阅读”本来不是什么问题,想怎么读就怎么读,但是这部“问题之书”确实首先会让读者思考“读”这个问题。美国诗人保罗·奥斯特(Paul Auster)1992年在其随笔集《饥饿的艺术》(L'Art de lafaim)中这样评价雅贝斯的独特文体:“既非小说,也非诗歌,既非文论,又非戏剧,但又是所有这些形式的混合体;文本自身作为一个整体,无尽地游移于人物和对话之间,在情感充溢的抒情、散文体的评论以及歌谣和格言间穿梭,好似整个文本系由各种碎片拼接而成,却又不时地回归到作者提出的中心问题上来,即如何言说不可言说者。这个问题,既是犹太人的燔祭,也是文学本身。雅贝斯以其傲人的想象力纵身一跃,令二者珠联璧合。”(《问题之书》下册,译后记,527页)话说得已经比较明白。但是读进去很快就会发现遇到的还不仅仅是作者的独特文体、文风问题,而是更有某种属于宗教与历史的思辨性观念与独特的文体融合在一起的话语漩涡,也就是雅克·德里达(Jacques Derrida)所讲的:“在《问题之书》中,那话语音犹未改,意亦未断,但语气更形凝重。一枝遒劲而古拙的根被发掘出来……我之所指,就是那诞生了书写及其激情的某种犹太教……若无信实勤敏的文字,则历史无存。历史正因有其自身痛苦的折痕,方能在获取密码之际反躬自省。此种反省,也恰恰是历史的开端。唯一以反省为开端的当属历史。”(同上,528页)德里达告诉读者应该把犹太人的宗教与历史看作激发雅贝斯创作的内心密码,其中有历史的痛苦折痕与凝重反思,这是重要的提示。原以为这部碎片似的大书读起来、写起来会比较轻松,没想到的是它使阅读与写作变得如此凝重与艰难。

根据保罗·奥斯特的文章和该书译者在“译后记”中的介绍,埃德蒙·雅贝斯于1912年生于埃及开罗的法语社区中一个富有的犹太人家庭,他与马克斯·雅各布、保尔·艾吕雅、勒内·夏尔建立了最早的文学友谊,并在四五十年代出版了数本诗歌小书,确立了诗人的声誉。1956年苏伊士运河危机爆发后被迫离开埃及流亡巴黎,他失去了全部财产,在巴黎找了份工作,不得不在上下班的地铁上完成其大部分写作。作为犹太人的身份重负和突如其来的流亡生活迫使他开启了通向犹太历史和思想的心灵之窗,犹太人流散的写作和拉比评论触动了雅贝斯,他从中看到犹太人所特有的、一种毫不夸张地将自身转述为幸存模式的力量。在这里我想起了同为犹太人的著名文学批评家、哲学家乔治·斯坦纳(George Steiner,1929-2020)也与雅贝斯一样,其人生经历也不乏流浪者的色彩,他曾说十八世纪的拉比巴尔·谢姆·托夫是他生活的灵感来源,认为“真理永远处于流亡中”;同时又说他的多语主义背景使他在任何地方都有家的感觉,每种语言都是打开世界的一个窗口。继而,他提出的问题是:全球化有助于这种流亡精神吗?另外一个问题是,“严肃和困难的阅读会怎么办呢?身上戴着随身听(Walkman)时阅读柏拉图可能吗?我对此感到忧心忡忡。”(转见朱丽叶·塞夫《乔治·斯坦纳的知识观》,吴万伟译,来源:www.aisixiang.com)这是阅读雅贝斯的“问题之书”系列不可忘记的作者身份与思想背景。

在雅贝斯的心中,犹太人不仅活在宗教和历史之中,而且活在现实中,稍微了解历史的读者来说这是不难理解的。他说“作为不公正的受害者,犹太人是那些在不公正之上构筑公正者的宿敌。对强权而言,犹太人就是麻烦,因而会成为强权者的靶子;犹太人之所以成为麻烦,是因为犹太人生性倔强。……作为犹太人,意味着你要学会从争议的土地上退避三舍;意味着你要对大地包含着水、空气或遗忘这样的事实装聋作哑。……犹太人可以被追杀,但永远不可能被灭绝。”(上册,73页)失去家园的犹太人的悲惨境遇在二十世纪的历史书写中已经成为永恒的苦难象征,“我们就是驯顺的绵羊,可羊毛已被剪光;头和身体已被剪光,连灵魂亦寸缕无存”(188页)。作者内心的悲怆之情溢于言表。

雅贝斯从犹太人的悲剧中看到全人类的悲剧,更看到了人类的灾难是如何一步步演变的:“纳粹最初只把没用的犹太人送进焚尸炉。随后,这个所谓‘没用的’概念本身消失了。变成了所有犹太人都该被灭绝。或许有一天,所有字词将彻底消灭字词。终有一天诗将死去。那将是机器人的世纪和话语被囚禁的世纪。犹太人的不幸将变为整个宇宙的不幸。”(253页)类似的关于抓捕与屠杀的步步演变的叙事读者早已不陌生,但是雅贝斯要告诉读者的是,通向不幸的道路总是以某些概念的消失铺就的,消灭字词就是消灭人类,当话语被囚禁的时候诗歌就死去,这是整个宇宙的不幸,没有人能够幸存。因此,对诗歌、观念、字词的捍卫也就是对生命和人类命运的捍卫。

谈到了诗歌,应该补充保罗·奥斯特在《亡者之书》(《纽约书评》,1976年;lightwhite 译)中谈到的雅贝斯与法国诗学传统的关系问题:“最终,雅贝斯的作品必须被视为十九世纪晚期开始的持续的法国诗学传统的一部分。雅贝斯所做的是给这一传统融入了某种类型的犹太话语,并且他深信,两者的联姻几乎难以察觉。《问题之书》的产生是因为雅贝斯在发现自己是犹太人的同时发现自己也是一位作家。与维茨塔耶娃表达的一个观念的精神类似——‘在这最基督教化的世上/所有诗人都是犹太人’——这样的等式就位于雅贝斯作品的正中心,是别的一切从中喷涌而出的内核。对雅贝斯而言,关于大屠杀,没有什么能被写下,除非书写本身首先被置入问题。如果语言被推向极限,那么作家就不得不给自己判定一场怀疑的流放,一片不确定性的荒漠。他必须做的,其实,是创造一种缺席的诗学。死者无法复生。但他们能被听到,他们的声音就活在书中。”从宗教、历史到诗学,其间的“联姻几乎难以察觉”,在这里读者应该放慢阅读的脚步,细心聆听;奥斯特提到了维茨塔耶娃,更是开启了一条通向诗歌与帝国关系的通道,“在这最基督教化的世上/所有诗人都是犹太人”—— 所有真正的诗人在帝国中都是被迫害、被流亡的。于是产生了一种“缺席的诗学”,诗人死去,他们的声音在诗歌中复活。只有这样,才能在那些自由奔涌、转换灵活的文体和那些碎片似跳跃的文字段落之间,把握作者思想的流向与情感的脉动。不然的话,在阅读中可能会因为“文体问题”而匆匆浏览,或者会把作者在言说与沉默之间的边缘勘探、深度勾寻等视作后现代风潮中的文字游戏。

其实,翻开该书第一卷,雅贝斯在“献词”中的这句话就可以回答“如何阅读”的问题——虽然埃德蒙·雅贝斯不会喜欢向读者提供什么答案——“献给以笔墨和血脉之路贯穿于字词与人的人们”(上册,第3页)。笔墨是词语,血脉之路就是连结宗教、历史与诗学之路,写书的人与读书的人就这样被贯穿起来。也就是说,在阅读中人们可以把笔墨和血脉作为在黑暗中观察人和寻觅人的主线,因为“人是被书写出的联系与场域”,因为“每个词语里都有一根燃烧的灯芯”( 13页)。思绪是碎片、词语也是碎片,但人是一根主线。在雅贝斯看来,书就是人、人就是书。斯坦因拉比说了,“当作为孩子的我首次写下自己的名字时,我便意识到我在开始写一本书”(19页)。因此作者说“你就是那个书写与被书写的人”(第5页)。人就在书中,“我在书中存在。书是我的世界,是我的故乡,是我的家和我的谜。是我的呼吸和我的休憩”(27页)。

所谓“问题之书”就是“问题之人”,就是作为“问题”的“我们”。用我们今天更熟悉的话来说,在所有的“问题”之中,只有人才是真正的问题核心。于是,“问题之书”其实也就是作为问题的“我们”之“书”。

虽然说该书文体独特、碎片满目,但是仍然有一个核心故事穿行于其中,那是在雅贝斯心目中充满激情与痛苦的一对青年恋人的故事,萨拉和于凯尔在被纳粹关入集中营期间的生离死别。雅贝斯在第一卷的“献词”中就写道:“献给萨拉和于凯尔;尤其要献给你。献给我们。献给你。”(第3页)他还说,“这部关于萨拉和于凯尔的传奇,通过赋予虚构的拉比们以多种多样的对话和沉思,讲述了一个关于被人和词语毁灭的爱情故事。这个故事具有书一般的分量,也具有对一种漂泊性问题的苦苦追求。”(21页)然后,“我把我书中的命运送给你,那是萨拉和于凯尔的命运”(67页)。这对青年恋人的命运就这样与我们连结在一起。

在雅贝斯的心目中这个青年故事具有非同寻常的分量,看完全书后我一再想到的就是萨拉和于凯尔,还有“我们”。保罗·奥斯特认为在书中的于凯尔被描述成“证人”,充当了雅贝斯的另一自我。这一点在雅贝斯的书中也说了,“有时,他冒用我的名字”(23页)。“但故事没有被真地讲述,一点也不像传统的叙事。它不如说被暗示和评论了,时不时就在萨拉和于凯尔的激情又执迷的情书通信里迸发,这些通信像来自于无处,如同离身的声音,传达着雅贝斯所谓的‘集体呼号……持续的呼号’”(保罗·奥斯特《亡者之书》)。虽然这个故事没有被完整地讲述,但即便在零散的叙事中也能看到故事的核心,感受爱情与痛苦的炽热。于凯尔对萨拉说:“我透过你的裙子和肌肤读你,透过你的肉体和血液读你,萨拉,我通过我们语言的每个词语读你,通过我们民族的每道伤口读你,你是我的。我就像别人阅读《圣经》一样阅读我们的历史,那只能是专属于你和我的故事。”(188页)这是爱情之最深邃、最美丽的境界。雅贝斯对服毒自杀的于凯尔说:“我不知道你怎样爱抚女友,也不知道你的苦难何等深重。我只知道你在提及萨拉名字的时候,任自己的手掌滑向虚空,再有就是当我提起集中营的时候,你的嘴角变得僵硬。我至今仍清楚地记得你当时的表情。或许因为你将不久于人世。”(213页)读到这里更令人想起了什么,真是很难受。在书中,女青年萨拉在日记中写道:“我呼号。我呼号,于凯尔。我们呼号,因为我们无辜。”(第8页)这是这对青年恋人故事中最令人感到悲伤、最刻骨铭心的一句话,在我的阅读想象中就是一幅在雅贝斯心目中呈现出来的图像。当我看到在上册第225页的一个小标题就是“萨拉和于凯尔在呼号中的肖像”的时候,我实在无法不用我的画笔把它描摹下来。

“萨拉和于凯尔在呼号中的肖像”(225页) 李公明 绘

“呼号”在书中是出现频率很高的词语,是“问题之书”中最值得我们关注的问题。“这本书讲了什么故事?——关注呼号。”(上册,第9页)作者甚至说“书写围绕着一声呼号展开”(308页)。雅贝斯对“呼号”这个词语显然很在意,他说“真实是一声呼号,是一个将我们从浑浑噩噩中唤醒的意象”(129页)。由此想到了对它的垄断和打压,因此他说“任何机构、任何政府都不能垄断呼号。任何行当、浪尖、波涛也都不能垄断呼号”(50 页)。从情感上说,“呼号”是最催人落泪的声音,因为在那里面也包含了我们的呼号与泪,就如舍曼拉比所写的:“呼号中,我辨得出自己的呼号;泪水中,我认得清自己的泪水。‘这是我应该领受的那份苦难。’”(197页)在所有关于“呼号”的共情描写中,舍曼拉比的这句话我感到是最朴素和最令人动容的。

谈到青年通信,那些来自于无处的“集体呼号”,我们无法压抑的是一种悲伤与愤怒。“萨拉:我曾给你写信。我正在给你写信。我曾给你写信。我正在给你写信。我藏在我的话语中,藏在我笔下哭泣的词语里,只要我还在述说,还在书写,我的痛楚就会稍许减轻。我与每一个音节结合,最终臻于元音为灵、辅音为躯的境界。这是魔法么?我书写他的名字而他变成了我爱的男人。”“给我写信吧,爱人。……将我的脸写进你的告白,将我的身子刻进你的词语,而我因你的赞美而更加美丽。”(149页)我们也读了一些远方的来信,在那些信中也能发现那些“藏在我笔下哭泣的词语”和对爱的呼唤,虽然对于写信人讲述的事情未必都很了解,但是我们已被深深地触动,不能自已。

这里顺带要说的,在开始翻阅这部大书的时候,拉比的格言体话语在零碎读起来的时候似乎会给人一种后现代鸡汤体的感觉,但是放在全书的“问题”与“人”的语境中细读,就发现不是鸡汤,而是火焰与利刃。比如关于车轮,佐莱拉比说:“我们滚滚向前,谁看到我们在行进时质疑过轮子?”(229页)关于思想,拉戴夫拉比说:“血淋淋的足迹。你搏击向前。思想是皮带与刀锋。”(243 页)的确非常深刻和犀利。说到思想,另一位学者的话似乎是对“皮带与刀锋”的最好阐释:“思想要得到验证,须以词语衡量,犹如暴君在顺从的臣民身上实施极权统治一样,思想也要在词语身上施行最霸道的威权;但思想也同冷酷的君主一样明白,暴政的黑夜势必迎来自由的曙光。”(251页)思想就这样与词语、暴君、臣民、黑夜、曙光联系起来,也印证了雅贝斯所讲的“格言会成为本书最深刻的表达形式”(下册,42页)。

回到“呼号”的问题。它不一定是被听见的声音、被看见的书写出来的文字,它有时是无声的、隐形的,但是同样能够被聆听、被观看。就在“萨拉和于凯尔在呼号中的肖像”这个小标题下面,作者写道:“白纸页上的白色轨迹是呼号的草图。它不再惧怕障碍。它不为墨水所扰。鸟儿会留下飞翔的踪迹么?你用目光追随飞鸟。在这儿,耳朵便是秩序。”(上册,225页)写在纸上的白色文字是不可能再看见的,因此不再惧怕障碍作为“呼号的草图”,不必为墨迹担心。就如鸟儿无声飞过,在追随的目光中就充满了鸟鸣。

奥斯特说,“上帝的子民成为了书的子民。对雅贝斯来说,这意味着书已获得一个故土的全部分量和重要性。” (保罗·奥斯特《亡者之书》)这句话对于思考雅贝斯的“问题”与“书”的关系颇有启发性。对于习惯在黑夜中与书为伴的阅读者来说,书的存在意义就是让他们成为书的子民,从中获得生存的和精神家园的全部分量和重要性。如果我们不是仅仅以知识的眼光来看待犹太人的身份和犹太教义以及书的神秘性,而是藉此唤起我们自己的生存与阅读经验中的记忆与感受,应该就不难理解雅贝斯所说的,“我给你们讲了做犹太人的困难就是书写的困难;因为犹太教与书写无非是同一种期待、同一种希望、同一种消耗”(129页)。假如人们也有过关于身份与书写的困难经验,有过关于期待、希望与消耗的深切体验,就不难理解为什么雅贝斯说做犹太人的困难就是书写的困难。于是也就特别理解那对青年恋人对于书的感情——于凯尔的笔记:“萨拉,我们将生活在依附于某页书的空白之中。”“别毁掉书。它护佑着两条生命。”(443页)与爱人在斗室中争相找书,在寒冷的黑夜中讨论书与人的命运,有过类似这种体验的读者一定能体会书如何护佑着人的生命,也会在想象中不惜以生命护佑着书——就像雅贝斯所说的,“我们的胸膛保护着书页,而我们的笔向书中移植着我们黑色的泪水”(439页) 。

在雅贝斯的“问题”与“书”之间,语言和沉默是一个很重要的主题。乔治·斯坦纳也十分关注语言与沉默的问题,他在文章《沉默与诗人》(1966年)中以诗人的语言极限为焦点,以荷尔德林和兰波为例,指出真正的诗人最终抛弃语言,选择沉默,在他看来这是比他们的诗歌更重要的事情。(乔治·斯坦纳《语言与沉默:论语言、文学与非人道》,李小均译,上海人民出版社,2013年,57页)因而他认为“重估沉默是现代精神里最有原创性的代表性行为”(同上,58页)。但是,选择沉默的动机除了语言中逻辑上的悖论和对行动的真实意义的推崇以外,时代的非人性化危机更使人感到了语言的危机,“感觉到语词可能正在丧失其人性化的力量”(同上,60页)。因此他要追问的是,“在极权主义制度下,语言与它讴歌的危险谎言之间是什么关系?在大众消费者的民主制度下,语言与它承载的庸俗、模糊和贪婪之间是什么关系?”(同上,“序言”,第1页)对于语言的脆弱性和道德伦理性,斯坦纳总是十分敏感,甚至认为当人们在说出纳粹大屠杀的罪行的时候,也足以使语言留下伤痕。(《勘误表—— 审视后的生命》,李根芳译,行人出版社, 2007年,124页)所谓的语言“伤痕”,包括被政治所污染的词汇、文体,他说就因为德语为贝尔森集中营服务过,所以许多流亡或逃出纳粹魔掌的德国作家都对他们使用的工具感到绝望(《语言与沉默》,62页)。这应该使我们深深地反思,历史上那些曾经渗透着暴力与鲜血的语言为什么还可以延续到后来?斯坦纳力图说服读者相信,极权主义的野蛮行为是与语言的腐化结合在一起的,并受语言的推波助澜而日益严重(《勘误表—— 审视后的生命》,185页)。因此雅贝斯说,“到捍卫我们话语的时候了。到捍卫我们嘴巴的时候了。这是宣告我们的红色自由之日。”(182页)捍卫话语就是要捍卫语言的真实性、纯洁性,捍卫以语言来表达的权利。

在整部书里,雅贝斯反复讲述着语言、书、世界、人的命运以及“问题”的一致性。“我将呼唤书并引出问题。这个世界存在是因为书存在;因为存在意味着与它的名字生死与共。”(27页)对于这部书的作用和命运,真正重要的问题就是“这本书依旧会以书写出的形式留在空间,仿佛它的每个音节都是为了死于曙光,为了在星星中重新弹射出来而被白昼照亮,或被黑暗点燃”(下册,185页)。对于作者来说,这是能够想象出来的最有视觉感的荣耀景象,书在曙光中燃烧的景象。

最后要说的是,雅贝斯在“问题之书”中发出的呼号除了那对青年恋人的泣血之声,还有对幸福的热切呼唤,同样令人动容:“在一个纯朴健康的宇宙里,天空与欢乐触手可及,词语化作果实,音节成为枝干,沉默与根茎交融,我只需要充分展示自己,在我们之间再无高墙和铁丝网,只有幸福的空间回馈应允之人。”(上册,187页)对于写书的人来说,塔恩拉比说的这句话就是最大的安慰和激励:“有时候,我们必须等待许多年才能迎来标志着我们重新找回发音的那一时刻。声音一旦开始言说,我们就再也不能打断话语的奔涌。”(214页)“问题之书”中的“呼号”与写书的人,从雅贝斯到我们,就这样在黑夜和曙光中紧密连结在一起。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司