- +1

纪念 | 诺奖作家大江健三郎:即便卖不出去,我也要显出一副从容的表情,继续写着纯文学的小说

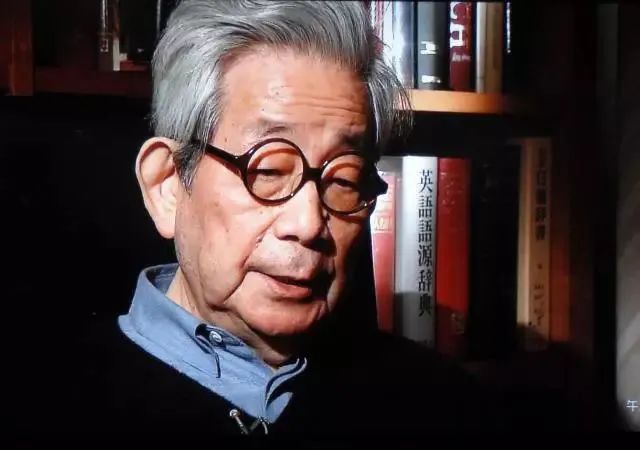

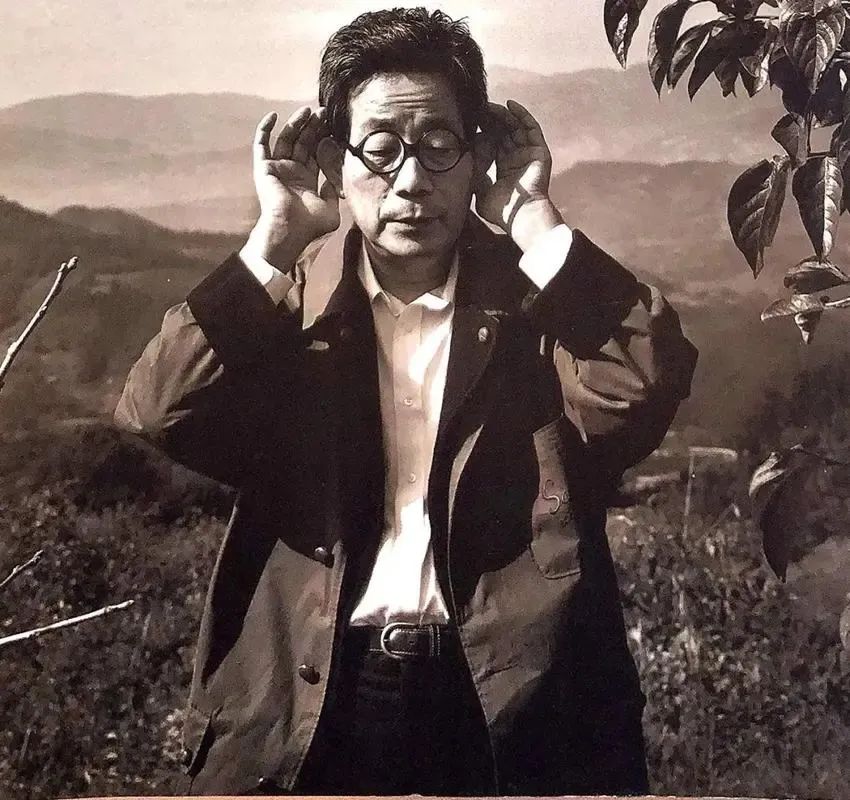

据日媒报道,日本文学家、小说家大江健三郎于3月3日因衰老去世,享年88岁。

大江健三郎1935年出生于日本南部四国岛爱媛县喜多郡大濑村。1957年,他在《文学界》上发表小说《死者的奢华》,开始受到文坛瞩目。其小说《饲养》获第三十九届芥川文学奖,《个人的体验》获第十一届新潮社文学奖。《万延元年的Football》获第三届谷崎润一郎奖。他于1994年以“诗的力量创造了一个想象的世界,并在这个想象的世界中将生命和神话凝聚在一起,刻画了当代人的困惑和不安”而获诺贝尔文学奖,成为继川端康成后,第二名获得诺奖的日本人。其他重要作品有小说《水死》《空翻》,散文集《冲绳札记》等。大江健三郎的写作范围宽广且具人本关怀的精神,政治、核能危机、死亡与再生等皆呈现于他的创作中。

大江健三郎的一生,始终深度介入社会现实,以自己全部的热情呼唤世界和平。他也多次到访中国,每次来华都争取多与年轻人交流。他曾表示,当回到日本后,自己会跟日本年轻人说起和中国年轻人说过的话。建立年轻人之间共同对话的场所,是他长期为之努力的事。

我们为大家带来《大江健三郎口述自传》中的篇章,以兹纪念。

口述自传

大江健三郎

获得芥川奖的时候

——1958年,以《文学界》1月号发表的《饲育》为契机,您获得了当年上半年的第39届芥川奖。在这一年的3月,文艺春秋新社出版了您的第一个短篇小说集《死者的奢华》;6月,讲谈社出版了您的第一部长篇小说《拔去病芽,掐死坏种》;10月,新潮社出版了您的《在看之前便跳》。这是您在文坛上辉煌而正式的亮相。您在自编年谱(小学馆《群像日本的作家23大江健三郎》)里这样写道:“这一年里,由于突然而至的作家生活,我患上了深度的安眠药中毒症。”

大江健三郎:回顾自己的人生,当时曾捱过好几个现在仍感到毛骨悚然的关口,真庆幸能够苦苦熬过那个时期并存活下来。这其中最为清晰的,是开始写小说之后的第四年至第五年之间。

去年夏天,在北轻井泽的别墅里,我把遭雨水淋湿后干结成硬块儿的法语书籍全都扔进壁炉里焚烧了。在那过程中,无意间发现登载着《奇妙的工作》的《东大新闻》,便历历在目地回顾了当时的情景。在1957年的东大“五月祭”有奖征文活动中,经荒正人(日本文艺评论家)先生评选,这篇小说被推举为获奖之作。在《东大新闻》发表不久,平野谦(日本文艺评论家)先生随即在《每日新闻》的“文艺时评”栏目里给予褒奖,编辑也表示了关注,说是“今后就写小说吧”。从此,我很快就开始了小说家的生活。也就二十二三岁……不过,当时我可是一个全力以赴的愣头青呀。

大江健三郎

大学三年级到四年级之间的那个春假,我把皮埃尔·加斯卡尔的《野兽们·死人的时代》原著与渡边一夫(大江在东大学习法国文学时期的恩师)先生的译文对照起来阅读,然后就想尝试着写小说,随即写了大约三十页稿纸,便拿去参加征文活动了。现在回过头来读,觉得这简直就是加斯卡尔作品的翻版,可当年却深信不疑地认为这是自己独创性的小说。对于当年的自信,我甚至感到不可思议。与此同时,我还发现了另一种独创性,当时未曾意识到,却一直延续至今的独创性。

旅居墨西哥时的刺激

——我认为您选择墨西哥为海外旅居国,似乎也是一个非常恰当的选择。当时是拉美文学占据世界文学之中心的特殊时代,奥克塔维奥·帕斯、加西亚·马尔克斯、巴尔加斯·略萨、卡洛斯·富恩特斯……二十世纪的重量级作品不断出自于中南美洲。

大江健三郎:1970年前后,也就是我35岁左右,正是拉美文学在世界范围内获得重大成功的时期。最初我阅读了加夫列尔·加西亚·马尔克斯《百年孤独》的日译本,其后不久,升任《海》主编、东大法文专业的同学塙嘉彦告诉了我很多法译文本,我便开始了阅读。尤其是巴尔加斯·略萨与我年岁大致相同,我最爱阅读他的作品。在那些法译本和英译本之中,我认为最出色的作品是墨西哥的题为《彼得罗·巴拉莫》的小说。在我的印象里,该作品说的好像是死去的人和活着的人呼吸着同一空气并在一起生活,我觉得这部小说非常棒!

在墨西哥学院任教期间的某一天,一位因遭受麦卡锡主义迫害而被从美国的大学里赶出来,后来在墨西哥安顿下来的男性同僚对我说:“如果有空闲的话,我领你去作家经常出没的酒店去吧。”便领着我去了一家小酒馆。在他回去之后,我仍在柜台前喝着龙舌兰酒。这时,一位上了年岁的绅士在我身旁坐下,开始用法语和我交谈起来:“你认识墨西哥的小说家吗?”“知道一部作品,那确实是一部出色的小说。”我如此说明,“那位作家可是理应位于拉美文学中心的人物啊,可他仅有一部作品,似乎另外还有一部,只是目前好像还没出版。”

大江健三郎部分作品

于是那人说道:“或许,该不是《彼得罗·巴拉莫》那部小说吧?”“就是那部小说。”我如此一说,他就说道:“我就是写作那部小说的人。”这是真的!“如果是英译本的话,我还有一个短篇小说集。”他说,虽然没有告知自己家的地址,却说是会让人把书送到这里来,嘱咐我来此处时取走即可。两三天后,当我再度前往那家小酒馆时,附有胡安·鲁尔福(墨西哥当代著名小说家)签名的书已经放置在那里了。又过了几年,他便去世了。所以,我就成了曾幸运邂逅胡安·鲁尔福的日本人。墨西哥城这座大都市本身,就是现代社会和神话世界所共存的、非常刺激的场所。

致年轻的小说家们

——不过,目前有一种看法,认为在物质生活基本得到满足、长期持续着和平的日本,难以培育出惊人的才能。而且,年轻的小说家会在多大程度上继承二十世纪的作家们所生活的时代以及历史呢?2006年10月,大江先生在法兰克福书展上所作的演讲里,就这一点表现出了相当强烈的忧虑,认为“在年轻一代的小说家中,目前还看不出有人显现出与年龄同步成熟的迹象”,您还批评说,文学媒体更为关注的,是“发掘拥有年轻人口语文体的写作者”。

在这种状况之下,第一届“大江健三郎文学奖”于2007年5月公布了。您一个人评选出了该奖项,并与获奖者进行了公开讨论,还承诺委托海外的出版社将获奖作品翻译出版。这是一个独特的奖项,您的评选工作顺利吗?

大江健三郎部分作品

大江健三郎:在这一年里,我读了年轻作家们的很多小说,第一次了解到日语的文体发生了极为显著的变化……这该不是自明治时代的言文一致体出现以来的最大变化吧……小说所要表现的人物也发生了全面变化。我如此这般地阅读并遴选的作品,是包括你们在内的很多人今年已经读过的小说。我不认为自己将会遇上谁也没有意识到的巨大发现。但是,我希望做的是,把即便初看上去朴实无华的作品,以及其中的文体、人物形象和充分表现出来的社会观等翻译成外国语言,借此告诉他们,这就是日本人现在的“文学语言”……

——其实,对于不知道将要柔软到何种程度的、博客时代的“口语体文学”,我们也有这种担忧。因为,现在就连报纸上的文章都被说成“难以读懂”,文章的轻薄短小化以及软化的特征越发明显了。

大江健三郎:年轻人不断创造出自由的文体,用口语体的文体写作的小说更加软性,因特网上的博客那样的文章进一步扩展开来。但是,倘若那些文章极为洗练的话,初期的艾略特创出的那种有趣的文体或许会再现。我在一家书店的一角开了一个“大江健三郎书店”专柜,我在那专柜处的手写招牌上这样写道:“修练知性、专习文学的任何人,都要精益求精地对待将要发表在博客上的文章。”把自己写在博客上的文章打印出来,并反复对其进行修改。我认为这对于锻炼自己可是个行之有效的方法。我还读过与我有所关联的读者写的博客,发现了其中的一些有趣之处,那就是博客这种形式的缺点——文章尚处于半生不熟状态之下便被发表在因特网上。

我对此作了一番思考,早在距今60年前的战后文学之肇始,是言文一致体这一潮流中的,却是以文言风格为主体的文体。无论野间宏也好,还是武田泰淳、堀田善卫、大冈升平,他们都是出色的作家,但是他们使用的文体,可以说,仍然是书面的写作语言。说到中国现代文学,则出现了叫做雅文的那种古色古香的文体,二十世纪二十年代的鲁迅等人所使用的那种时而开玩笑般的平和易懂的文体,因而发生了巨大变化。在日本,二十世纪七十年代晚期出现了村上春树,八十年代则出现了吉本芭娜娜,他们的作品很快就被翻译到世界各地并被接受。这两个人的力量很大,他们的口语文体被进一步介绍到了国际上……就这个意义而言,日本文学现在已经具有扩展到全世界的可能性。

——不过,村上春树、吉本芭娜娜、还有小川洋子以及多和田叶子,这些作家正在创作出所谓具有全球性的作品,是那种即便叫做“日本文学”,即便被翻译为所有外国语言,我认为其本质性的东西似乎还是会被忠实地传递过去的那种全球性作品。

大江健三郎:这也正是我所期盼的。村上春树的小说都是写得很好的文章,或许也有易于翻译的原因,英语、法语等语种的译者非常仔细地进行了翻译,完成了很好的译文版本。由于我参加评选翻译奖的工作,在大约十年期间读了很多语种的翻译文本,这些翻译作品确实正被作为法语和英语文学而被接受,就这个意义而言,安部公房也好,三岛由纪夫也好,还有我,都没能够达到这一点。这是日本文学有史以来第一次出现这种情况,我说的是村上春树的文学被海外广泛接受的方式。在日本这个国家无论得到什么样的高度评价,我认为都是不过分的。而且,也是很有可能获得诺贝尔文学奖的。那时,至于他的文学是否具有日本风格这个问题,我们就不用操心了(笑),世界各国的读者会予以考虑的。

大江健三郎在诺奖颁奖典礼现场

因此,我认为从根本上来说,用日语进行写作、用日语写出来的作品,存在着日语这种语言所拥有的独特力量。现在有一种说法,认为“所谓祖国,就是自己国家的语言”。这个意识在我来说是很淡薄的,因为我也有一种想法,算是从文坛上的日语中自我流放出来的吧,我设法从中脱离而出,想用自己的崭新语言来创作文学。我认为村上春树也是如此,他在写着在世界范围内被广泛阅读的小说同时,也从根本上意识到了自己正用日语进行创作,一如我目前所意识到那样。在这种场合,他的那些作品仍然是“日本文学”,这是显而易见的。

我深切地认为我本人是属于二十世纪的作家,然而我在眺望二十一世纪的村上春树等人的文学活动时,却也强烈地感觉到,这个世纪的前三分之一时期,是日本文学在世界范围内获得好评的好机会,而且这个时期已经开始了。在日本这个国家,唯有写作纯文学和想要阅读纯文学的人,才能够培养出解读真正的文学的能力,从而获得力量以达成知性的创造力。

当然,位于所有艺术之根本的是语言。倘若直至穷尽地对语言进行锤炼,其达成之处则是诗歌的语言,这里所说的并不是像往昔那样歌咏的语言,而是无限接近散文的那种本质性的部分,我认为这种本质性部分将会作为文学语言最后存留下来的那部分而再度复兴。对此构成危险的,则是无以计数的新作家若无其事地想要创作出并非真正文学的文学。创作和阅读那种文学,其实与小说并无关联,无论对于那种文学的写作者还是阅读者,那都不是到达文学之所的努力。为了提醒大家关注这一点,即便我写的书卖不出去,我也要显出一副从容的表情,继续写着纯文学的小说。

(《大江健三郎口述自传》[日]大江健三郎/著,尾崎真理子/采访、整理,许金龙/译,新世界出版社2008年4月版)

原标题:《纪念 | 诺奖作家大江健三郎:即便卖不出去,我也要显出一副从容的表情,继续写着纯文学的小说》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司