- +1

读福克纳,后劲太大了

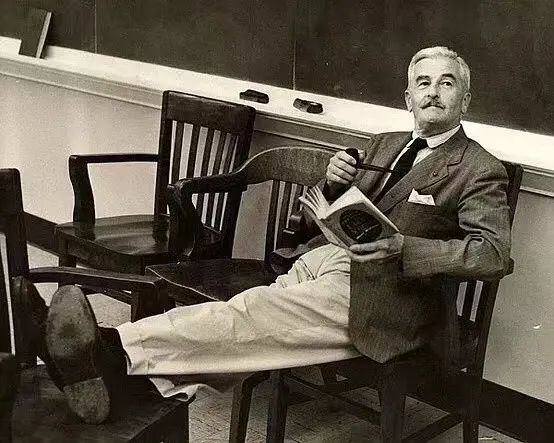

▲ 威廉·福克纳(1897——1962)

威廉·福克纳是美国小说家、诗人和剧作家,美国文学历史上最具影响力的作家之一,也是意识流文学在美国的代表人物。1949年,他因为“对当代美国小说做出了强有力的和艺术上无与伦比的贡献”而获得了诺贝尔文学奖。

他的作品影响了一大批后来的人,我们所熟知的大作家马尔克斯、略萨、莫言都是福克纳的迷弟,作家余华的写作也深受他的影响,称福克纳为自己的师傅。在他去世后,他的精神愈发闪耀。福克纳的书写关注到了人类精神的深度——他笔下有生命的隐喻充满了对爱欲与死亡的思考。

我们精选了福克纳的五部作品,从这些书里截取了片段。独立来读,依然可以发现福克纳的精妙之处。正如萨特所说:

福克纳似乎就是在事物的最中心抓住这推移;一个个刹那迸发,冻结,于是萎缩,后退,消失,依然不动。

让我们通过这些选段来进入福克纳的世界。

精彩选段

01

他靠在栏杆上,低头瞧着那条他已经拿来换了东西的鳟鱼。突然之间,那种挖苦、对抗的声调从那两个孩子的声音中消失了,仿佛他们也真的觉得他已经钓到了鱼,买来了马和马车,他们也学会了大人的那种脾性,只消你摆出一副沉默的矜持姿态,你们就会把什么事都信以为真。我想,那些在很大程度上靠语言来欺骗自己与欺骗别人的人,在有一点上倒都是一致的,那就是:认为一根沉默的舌头才是最高的智慧。

——《喧哗与骚动》

02

我看不到河底,但是我能看到河里很深的地方,那儿水流在缓缓移动,我往下看,一直到眼睛再也辨认不出什么,接着我看见一个影子像根粗短的箭横梗在水流当中。蜉蝣紧贴着水面飞行,一会儿掠进桥影,一会儿又掠出桥影。这个世界之外真的有一个地狱就好了:纯洁的火焰会使我们两人超越死亡。到那时你只有我一个人只有我一个人到那时我们两人将置身在纯洁的火焰之外的扎人的恐怖之中那支箭没有移动位置却在逐渐变粗,接着一条鳟鱼猛地一扑舐走了一只蜉蝣,动作幅度虽大却轻巧得有如一只大象从地面上卷走一颗花生。逐渐趋于缓和的小旋涡向下游移去,我又看到那支箭了,顺着水流轻轻摆动,头部伸在水流里,蜉蝣在水面上时停时动地翻飞着。到那时只有你和我置身在扎人的恐怖之中四周都是纯洁的火焰。

——《喧哗与骚动》

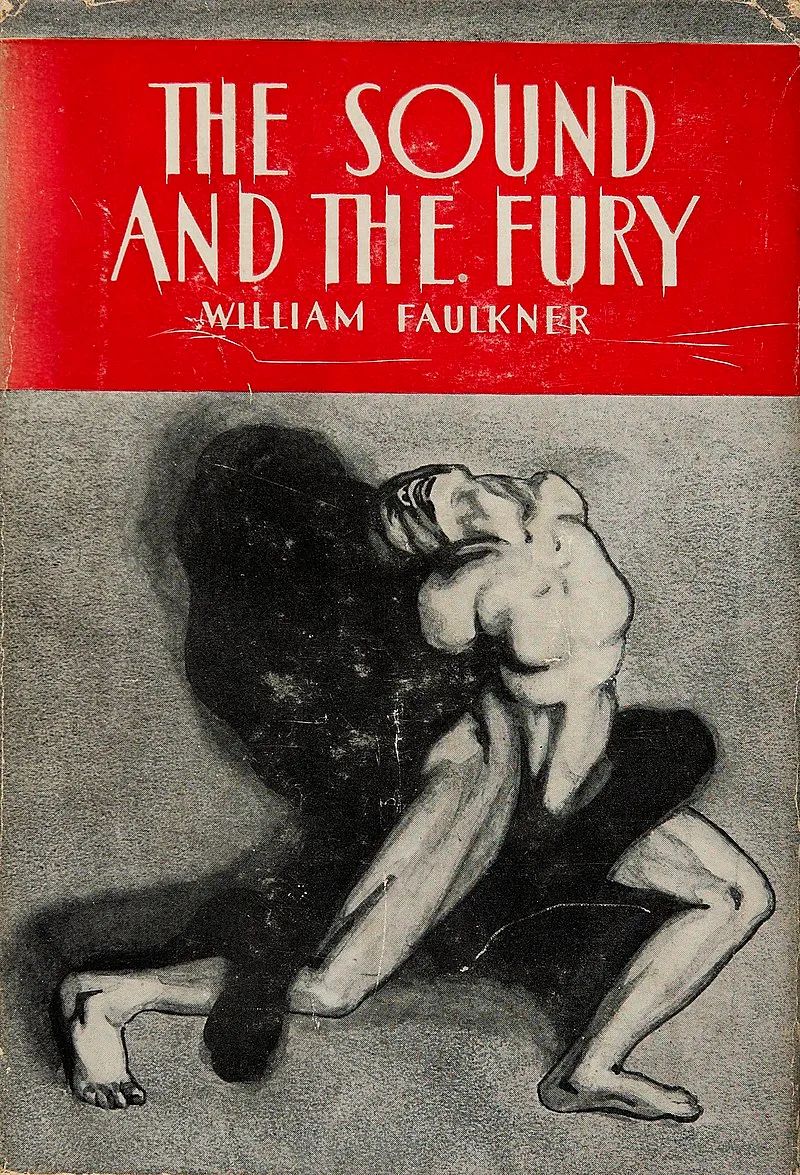

▲ 1929年《喧哗与骚动》封面

03

过了一会,汽车把城市抛在后面,要不了多久她就可以回到家中了,可以平平安安地在杰弗生镇生活下去,尽管那儿也有种种不可理喻的激情、混乱、哀伤、愤怒与失望,可是在那儿,六点钟一到,你就可以用一幅布把这种种生活蒙起来。即使是一个小孩也可以用他那双力气不大的手把这包东西放回到那只安静、永恒的架子上去,放回到它那些毫无特色的同类物品当中去,然后转动钥匙把它锁在贮藏室里,让自己可以安度没有梦的整整一夜。对了她想,一面不出声地哭泣着就是这么回事她不要看这张照片她知道不管这是不是凯蒂反正凯蒂并不需要别人的拯救她已经再也没有什么有价值的东西值得拯救的了因为现在她能丢失的都已经是不值得丢失的东西了。

——《喧哗与骚动》

04

我们的生命怎么就悄然化为一些无风、无声、疲惫地重复着的疲惫的姿态:化为没有手在没有弦上拨动的古老的振响的回声:夕阳西下时我们凝成了狂怒的姿态,玩偶们的僵死的姿态。

——《我弥留之际》

05

马儿在打颤,眼球激烈地滚动着,在粉红色狭长的脸上显得嫩蓝嫩蓝的,马的呼吸呼噜呼噜的,像是在打鼾。朱厄尔坐得笔直,随时准备动身,静静地、沉着地、迅速地朝左看看,又朝右看看,他脸容镇定,有点苍白,很警觉。卡什的脸也很庄严矜持;他和我对看了一会儿,用的是长时间的、探索性的眼光,那种眼光能毫无阻碍地穿透对方的眼睛直趋最隐秘的深处,片刻之间,卡什和达尔都蹲伏在这幽深的地方,恶狠狠的,毫不腼腆,在那古老的恐惧与古老的对凶兆的预感中,机警、隐秘、没有羞耻感。可是我们开口说话时,我们的声音是平静与冷漠的。

“我看我们仍然是在大路上,肯定是的。”

——《我弥留之际》

06

一个人有时候真的得动脑子想一想才行。想想这个世界上所有的忧伤和烦恼;想一想它们像闪电一样,随时都可能朝任何地方打击下来。我琢磨一个人得对上帝保持很强的信心才能自保,虽然有时候我觉得科拉未免想得太多,好像她打算把旁人都从上帝身边挤开好让自己更靠近他老人家似的。可是,当有一天这一类的祸事临头时,我想她还是做对了,一个人对这种事是得多操点心。我有这样一位一辈子在追求高尚道德、一心要做好事的太太,真是太幸运了,她不是老说我有福气吗。

——《我弥留之际》

07

他重新走进屋子,走进他老婆和两个孩子在床上躺着的那个房间。天刚黑他回家时煨在炉火上的晚饭甚至都没有取下,到这会儿剩在锅里的东西早该烧焦煮干了,要不就是在越来越微的余烬里几乎没一点热气了。他把炖锅和咖啡壶拨到一边,用根柴火把炉底一角的灰烬刮净,露出砖块,用一只湿手指去摸摸其中的一块。砖头热烘烘的,不特别烫,不炙人,那是一种迟钝、深沉的热,它凝聚了火在它身上不停地烧了两年之久的岁月,凝聚的不是火而是时光,仿佛只有时光才能使它变凉而不是火的熄灭,甚至连水也不行。

——《去吧,摩西》

08

猎人们还讲关于人的事,不是白人、黑人或红种人,而是关于人,猎人,他们有毅力,不怕吃苦,因而能够忍耐,他们能屈能伸,掌握诀窍,因而能够生存,猎人们还讲关于狗、熊和鹿的事,这些动物混杂在一起,像浮雕似的出现在荒野的背景之前,它们生活在荒野里,受到荒野的驱策与支配,按照古老的毫不通融的规则(这些规则不知道什么叫惋惜也不懂得宽容),进行着一场古老的永不止息的竞争;——是最了不起的活动,当时的那种吐露是妙不可言的,倾听时的全神贯注更是美妙无比,讲的人压低了声音,但很有分量,存心让人回味,让人追忆,并精确地讲到那些具体的战利品是怎么得来的——那些折断的枪啦、兽头啦、兽皮啦——它们有的挂在镇上公馆的书房里,有的张在种植园宅第的账房间,还有的就挂在营地里(那才是最精彩的),这些兽肉还原封未动、热气腾腾的呢,杀死野兽的那些人就坐在壁炉中熊熊燃烧的圆木前,如果那里正巧有房子和壁炉的话,否则就是坐在帐篷前冒烟的篝火旁。

——《去吧,摩西》

09

他没有停下,他仅仅是驻留了片刻,旋即离开了土丘,这儿并不是死者的葬身之地,因为世上本来就没有死亡,这儿没有“狮子”,也没有山姆;他们并没有被土地紧紧地围裹住,而是自由地待在土地里,不是栖身在土地里,而是本身就属于土地,生命虽有千千万万,但每一个都密切相关,不可分离,叶子、枝丫与微粒,空气、阳光、雨露与黑夜,橡实、橡树、叶子再又是橡树,天黑、天亮、天黑再天亮,周而复始,一成不变。

——《去吧,摩西》

10

是死亡还是私奔或是结婚:她从一种形态——除婚约或是通奸——变到另一种时,不会带去我们称为记忆的她所有陈旧、积淀与无意义的岁月,那个可以认识的我,而是从一个阶段变到另一阶段,就像蝴蝶在茧子一旦出空后那样地变化,不把从前的形态带到今天来,也不留下些许今天的形态而是整个儿、完整无损以及毫不抗拒地跳进下一种化身里去,就像过于盛开的玫瑰或是木兰从一个繁华的6月纵身跃入到下一个6月,在天地之间任何地方都不留下哪一种死亡、本初、无灵魂、隆盛的投降的一丁点儿的骸骨、物质与尘埃。

——《押沙龙,押沙龙!》

11

二十年来,萨德本家的命运变得像是一个湖,由条条静静的山泉汇成一个静静的河谷,并且漫延开去,几乎察觉不出地在往上涨水,一家四口人在明媚阳光下悬浮其中,感觉到那地下的潜流正开始把他们涌向那出口处,涌向那峡谷,这也将是这片土地的大灾难,于是这四个安详的游泳者突然转身彼此相对,还没有感到恐慌或相互不信任,仅仅是有点警惕,只感到形势不妙,任谁都还未达到下面的这个地步:人看看身边在受难的那些伙伴,心里琢磨我何时不再想办法帮助他们而只顾救自己呢?甚至还没有觉察这一时刻临近呢。

——《押沙龙,押沙龙!》

12

昆丁是和这传统一起长大的;光是那些人的名字就是可以互相换过来换过去而且几乎是无穷无尽的。这些名字充塞了他的童年时代;他身体本身就是一座空荡荡的厅堂,回响着铿锵的战败者的名姓;他不是一个存在、一个独立体,而是一个政治实体。他是一座营房,里面挤满了倔强、怀旧的鬼魂,即使在四十三年后,这些鬼魂也仍然在从治愈那场疾病的高烧中恢复过来,从高烧中清醒过来却居然不清楚他们与之抗争的正是那高烧本身,而不是疾病,他们那执拗、倔强的眼光回头越过高烧去谛视疾病,并真的感到遗憾,高烧使他们虚弱,但是疾病却被摆脱了,他们甚至不明白这自由其实是一种无生殖力的自由。

——《押沙龙,押沙龙!》

▲ 福克纳的一台打字机(图片来源于维基百科)

13

二十七岁生日那天清晨,他醒来后沿身躯往下瞧,瞧那双在透视角度上缩短了的脚腿,仿佛看见无可挽回的二十七年先是不见了,接着又似乎在远处缩短了;他像是被动地仰面躺着,没有意志,不用力气地漂浮在一去不返的流水中。他似乎看见在空虚的岁月里,他的青春没有踪迹:放浪形骸的岁月,可以作为的日子,热情奔放又多愁善感的爱情,天真无邪的男女交往,难以抑制的火燎燎情欲,这些都与他无缘。

——《野棕榈》

14

“原来你相信的不是我,信任的不是我,而只是爱。”她直愣愣地瞧着他。“不仅不是我,也不是任何人。”

“说对了。是爱。人们都说两人之间的爱已经死亡,这种说法是错误的,爱并没有死亡。爱只是离开你,离你而去,如果你不好,你不配。爱不会死亡,死亡的是你自己。爱像是海洋,如果你差劲,如果你开始在海里散发臭味,海洋就会把你吐出去,死在别的什么地方。人总是要死的,但是,我宁愿死在海洋里而不被吐到一片死寂的海滩,被烈日晒干而留下一团莫名的污迹。就以此作为我的墓志铭吧。”

——《野棕榈》

15

然而,记忆毕竟存活于形体,哪怕它再老态衰败:现在,他追索的终于到了手,简单明了,清澈见底,再不会失去;棕榈叶片摇曳,沙沙有声,在黑夜里既狂躁又委顿,可是他能够面对,他想:不是能够,而是愿意,是想要。说到底还是要有一副皮囊,不管它多么老态。记忆要是存在于肉体之外就不再是记忆,因为它不知道自己记住的是什么;因此,当她不在了,一半的记忆也就丧失,而要是我也不在了,整个记忆都得终止。是的,他想,在悲痛的存在与不存在之间,我选择悲痛的存在。

——《野棕榈》

原标题:《读福克纳,后劲太大了》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司