- +1

没有国籍的人

12岁那年,伊莎第一次知道,自己是没有国籍的人。

她从出生就生活在东马来西亚沙捞越州,和印尼接壤。父亲是马来西亚人,母亲是印尼人。

在马来西亚,12岁的伊莎到了申领身份证的法定年龄,她跟着家人去了政府登记局。她本以为自己可以领到那张蓝色卡片,象征着自己的身份,还可以向朋友炫耀。

但工作人员告诉她,虽然她是在马来西亚出生,但是她的父母生下她时并没有领结婚证。马来西亚宪法14条中规定,如果孩子出生时父母没有注册结婚,孩子只能跟随母亲的国籍。尽管伊莎的父母后来补领了结婚证,但早已错过了规定的时间。

没有国籍的原因有很多,如政治因素,国家在国际上的冲突,外交或是战争,使得一些人变成无国籍者;又如法律因素,国与国之间的国籍法冲突使得一些人变成无国籍,伊莎的情况便是如此。

那时起,伊莎才慢慢开始意识到自己与别人不同。小时候,她梦想着有一天离开沙捞越州,去更远的地方读书,生活。但如今没有国籍和身份证,她几乎寸步难行。

漫长等待

伊莎出生在马来西亚的华人圈子,从小就听着华语,一直在那里生活、成长。她会马来语,汉语和英语。12岁是条分界线,生活中的不便接踵而至。

上中学后,其他同学能领到每月100马币(折合人民币约154元)的生活补贴,但伊莎没有。她跑去问老师,为什么没有她的补贴。老师说,因为她没有马来西亚身份。她不明白,又跑回去问家人,得到了同样的答案。那时她也意识不到身份到底意味着什么,家人很少在她面前提起这件事,没有人向一个孩子解释生命中的复杂事实。

再长大一些后,她发现自己不能申请银行卡,不能学驾照。在街上遇到警察查身份证,她不得不在恐惧中不断解释自己的情况。“一些人因此不敢出门”。伊莎说。即便在工作后,她将无法拿到公司的补贴和福利,未来也不会有国家的养老金。

有人问伊莎是哪里人,她说自己是马来西亚人。她对此深信不疑,又一次次被残忍打破。“这里的人们依然称我为外国人。他们告诉我回到印尼去,这里才是我生活的地方,我要去哪里?”

她生活在这个国家,却不属于这个国家。身边的人会拿这件事开玩笑,起初,伊莎心里会介意,像扎进肉里的刺,日子久了,小小的伤口会愈合,再长出新皮肤。伊莎习惯了这种轮回,意识到自己只能以“哪里都不属于”的身份生活。

伊莎今年20岁,现在是马来西亚一所私立大学的学生,读电子商务,四年学费五万多人民币,她的姑姑承担了大部分费用。因为她有印尼护照,才有资格上大学,不过是以留学生的身份。对伊莎而言,申请到这本印尼护照并不容易。她记得那时姑姑在印尼大使馆跑进跑出,找很多人帮忙,一年之后才拿到手。而那些没有护照的无国籍者,并没有上大学的机会。

虽然有了印尼护照,但出国对伊莎来说是一个遥远的梦。如果要申请签证,她需要每个月跑到印尼大使馆盖章,再花上一笔钱。家人都觉得麻烦,就干脆放弃为她申请签证。

申请身份证这条路伊莎已经走了8年,从来没停止过,她记不清跑了多少趟政府登记部门。但递交申请资料后,总是让她等,接着被驳回,说无法再继续申请。她看到有无数份国籍申请资料堆在政府人员办公桌上,自己的那份湮没其中,结果遥遥无期。

据《亚洲周刊》2010年报道,马来西亚至少有30万无国籍人士。马来政府每年都会接到2000多份来自无国籍人士的公民申请,通过率却只有0.0015。

再过一年,伊莎21岁,又会面临不同的法律规定,需要更多的证明资料,“所有程序又要重新跑一遍”,申请将变得更为困难。

她问过那些申请国籍成功的人,如果找律师,需要很多钱。在马来西亚,请一个律师前期费用需要三万多人民币,而一场官司的持续时间是未知的。她也问过律师,但听到这个价钱后,就没敢继续问下去了。

24岁的南蒂和伊莎境遇相似。母亲是从印尼来的务工者,非婚生下她,然后不知所踪,南蒂成了无国籍的人。唯一不同的是,她现在有个一岁的孩子,同样面临无国籍的命运。

命运

两年前的一个夏天,医生看着电脑屏幕上的检查结果,激动地告诉南蒂,她肚子里的孩子已经三个月了。那一刻,南蒂感觉血往上涌,心跳加速。

沉静下来后,南蒂开始细细辨别自己的心跳声,在杂乱无章直击耳膜的声音里,她听到了孩子的心跳声。

孩子是意外怀上的,等南蒂反应过来,却高兴不起来,强烈的自责感袭来。她无数次责备过自己的父母,为什么带给她这种命运。因为没有国籍,她无法和丈夫注册结婚,自己的孩子也将重复这样的命运。

她和丈夫商议打掉这个孩子。但当她再次来到诊所的时候,想法变了。医生的指尖在显示屏上滑动,告诉她,蜷着的是孩子的手,曲着的是孩子的脚,那颗小到看不见的点,是孩子的心脏。

“这是一个新生命。”医生反复强调,孩子已经做好了来到世上的准备,但南蒂不一定有做母亲的能力。她和家人反复商量、争吵,经历崩溃,妥协,最终选择生下孩子。“我不知道能不能给到他应得的东西,但还是得慢慢解决所有可能的问题”。南蒂说。

她咨询了律师,被告知要解决孩子的国籍问题,就要先申请到自己的国籍。但每次她问政府工作人员,申请进行到了哪一步,得到的回复是:“在进行中,你要等待。”

“你要等待”这几个字南蒂从十五岁那年的一个傍晚,一直听到现在。

十五岁时,南蒂收到了来自政府的第一封信,也是唯一一封拒信。那封信中,她的国籍申请被驳回,并要求她重新走一遍流程。

她没有气馁,想过要去印尼大使馆,但又害怕没有国籍会被驱逐出马来西亚。父亲直到去世之前,一直在联系当地的政党议员,发出一封又一封信件,最后石沉大海。

得到回复的几率渺茫,南蒂只能等待。眼下,孩子的未来让她迷茫。

戴嫒锦在马来西亚吉隆坡一家社会服务机构Yayasan Chow Kiat工作。这家机构自2011年成立以来,收留了大约3000 名儿童,包括难民和受虐待的儿童,其中有一半是无国籍的人。

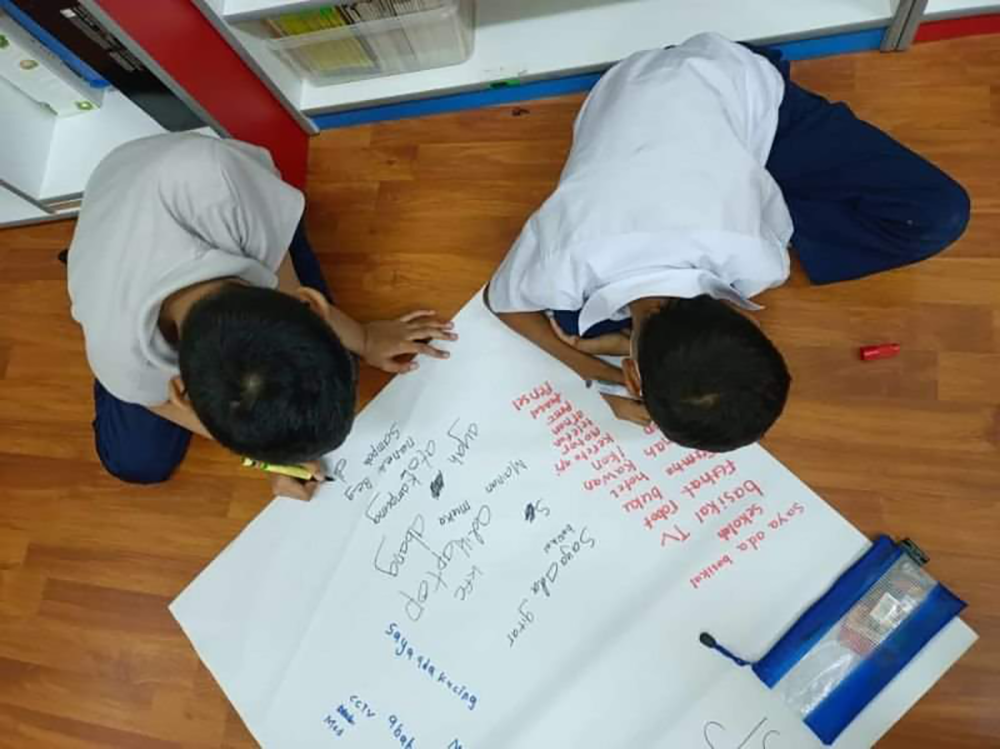

没有国籍,这些孩子无法在当地公办学校上学。“我们机构设置了homeschool,让他们像在家里上学一样。但是因为没有身份证登记,全国没有一个具体的数字。”戴嫒锦说。

无国籍的孩子在难民中心。

和南蒂一样,伊莎的申请之路漫长而遥远。她在新闻上看到过,有些老人到了七八十岁,才申请到自己的国籍。但她看到一些刺眼的评论,“为什么不回到自己的国家去?”“为什么要在这里占用国家资源?”

伊莎觉得自己能申请到印尼护照,已经是幸运,至少还能上大学。大学里的宿舍费用一学期两千多,她想节省下这笔钱,选了走读。于是每天住在家里,有课的时候,她再坐一个小时的巴士去学校。

家门口这条笔直的公路,通向海边。伊莎从小就住在这里,旧铁皮搭成的一层平房,周围是荒芜的杂草和棕榈树,倾斜的电线杆从小屋旁穿过,爬满墨绿的青苔,另外几栋铁皮房子零散坐落在杂草中。路旁有一道小沟渠,渠中生长着鼠尾草,灌木上覆盖着一层土,颜色暗淡。

这里是和繁华都市隔绝的另一个世界。一个人穿越这个僻静偏远的乡村时,伊莎总不免会想起那些童年往事。她的父亲就是在这里自杀的,没有人知道原因,那年,伊莎只有13岁。

弃儿

伊莎的父亲刚离世的时候,她把自己关在光线暗淡的小房间里,下暴雨的时候,雨水冲刷着铁皮屋顶,让她心里烦躁不安,她感觉自己是这个世界的弃儿。

她现在能想到的关于父亲的温暖记忆是,小时候,她希望自己是富人家的孩子,她要求父亲每天一定要带她出去吃饭,刚开始父亲答应了她的请求,但几天后,就制止了她。不过,每个新学期到来时,父亲还是会带她去买新文具和新书包。

父亲走后,母亲跟了别的男人。伊莎跟她要过生活费,但母亲却说拿不出钱,让她自己打工赚钱。伊莎只能跟着年迈的爷爷奶奶一起生活。

尽管母亲是印度尼西亚人,但伊莎从未去过这个国家,也不知道在那里还有没有亲人。成长过程中,她对母亲的家族知之甚少,与她共度的时光也寥寥无几。

母亲的家族对她来说就是一个谜。她只知道母亲出身贫穷,没有文化,后来到马来西亚打工。很快就和伊莎的父亲在一起,生下她。

在她的童年记忆中,母亲总是跟不同的男人厮混,她叫那些男人叔叔,男人会给她买各种糖果吃。

“我读幼儿园时,她就跟男人鬼混了。”她说,“接着她离家出走了。”关于母亲的记忆,在这时戛然而止。

她只知道,疫情期间,母亲一直在马来西亚非法逗留。管控放开后,母亲带着之后生下的孩子离开了马来西亚,不知去向。

因为国籍的问题,加上父母不在身边,伊莎觉得自己和别人不一样。她到学校做了心理咨询,医生诊断她患有抑郁症。生病期间,一个声音缠着她,“没国籍,就这样消失就行了,反正没人在意,说不定还会引起注意。”

放学后,她也不想回家,沿着那条乡村公路一直走,想走到世界尽头;或者搭巴士跑到市区,漫无目的地在街上逛。累了就蹲在路边歇歇,看着来往的车流和人流,想把自己隐藏在人群中,天黑了才回家。

这种时候,她会埋怨母亲,丢下她不管不问。“现在,我只希望她不要来打扰我的生活。”伊莎说。

在学校里,她心里想结交很多朋友,但因为太过在意,她会对朋友言听计从。伊莎敏感,她对自己的看法又取决于他人如何看待自己。听到别人说她坏话,她会介意、伤心很久。

中学毕业时,班里组织学生一起去其他州旅行,临行前,伊莎因为没有身份证,最后被拦在机场外面。

在马来西亚生活那么多年,除了沙捞越州,她没有去过其他地方。有时候家人坐飞机外出游玩,伊莎只能留在家里,嘟嘴生闷气,但也不知道在生谁的气。

她只能通过家人发来的旅行照片,看一眼外面的世界。

被忽略的人

无论是在学校还是家里,伊莎都感觉自己像是一粒灰尘,每个地方都要把她扫出去,她的存在是多余的。

戴嫒锦是生活在马来西亚的第五代华裔,她在社会服务中心关注的对象正是这些“被忽略的人”。在她对接的难民中心里,经常遇到无国籍的孩子。

无国籍的孩子在难民中心。

在她的了解中,造成这种局面的很大一个原因是,在马来西亚,一个孩子生出来的一个月之内,孩子的父母必须要办结婚证书。“但是很多人没做到这一点。如果是跟外国人生孩子的话,在马来西亚办结婚证书费用比较高,很多人存在经济问题,就没有去办。”

戴嫒锦接触的一些是周边国家过来的劳工生下的孩子,“尤其是女性,她们在马来西亚生活,又怀孕了,没有办法拿到结婚证书,因为需要很多手续,他们觉得麻烦就没申请。”

这些无国籍的孩子几乎无法工作,因此没有收入,生病不能看医生。“他们为了生存,最极端的方法就是去偷盗和抢劫。”

这两年,她关注到另一个无国籍案件。案件中的女孩于2016年6月出生,父亲是马来西亚人,母亲是中国人,当时两人没有结婚,女孩被国民登记局归类为非马来西亚人而没有发出“报生纸”(出生证明)。

这对夫妇在孩子出生3个月后在布城的国民登记部门登记了婚姻,并自2017年以来一直在为女儿申请公民权。直到2021年10月,法官宣判这个女孩应被赋予马来西亚国籍。

伊莎的故事和这个女孩有些相似,但不同的是,她的父亲已经离世,根据最新的申请规定要做亲子鉴定,这对她来说已经难以实现。

戴嫒锦所在服务中心的社工会帮这些无国籍孩子收集出生证明,再提交给政府,申请户籍。“政府比较谨慎,需要很多证据去证明你是从小到大都在这边生活,因为担心这个孩子是领养的或者是拐卖的。”

晚上的无国籍者居住的村庄。

在服务中心,戴嫒锦接触了上百名无国籍孩子,对于他们,她认为一视同仁,就是对这些孩子的保护和尊重。“不管他们是什么肤色和种族,不管有没有国籍。”

在这里,他们暂时渡过了难关,日子却还在循环往复。

虽然早在1954年,联合国便通过《关于无国籍人地位的公约》,对无国籍人的定义为“不被任何国家依照本国法律认定为国民的人”,并承认了无国籍人法定的国际地位。迄今为止,该公约共有96个缔约国,马来西亚并不在其中。

无国籍人因为没有法定地位,因而往往会感到被社会所遗忘。马来西亚无政府组织成员唐华关注到了海上巴瑶族。他们生活在菲律宾、马来西亚和印度尼西亚之间的海域,历代祖辈依海而居。

无国籍的孩子在坟墓边玩耍。在这一片,只有坟墓区是陆地。

和伊莎一样,这些海巴瑶人大多没有国籍,祖父辈在马来西亚独立前并不知道公民权的必要性,后来又因为政治的变迁和政策的变动得不到国籍。

唐华是马来西亚华人,祖上三代都定居在这里。2019年,法学专业的他到沙巴州支教,在仙本那遇到这些无国籍的孩子。原本以为岛上椰林树影,水清沙细,但在这个村落,他看到的是遍地垃圾。“他们生活的区域因为无国籍属性,一直以来并不受政府管辖和整治。”

唐华支教地方的孩子和四处散落的垃圾。

退潮后堆在岸边的垃圾。

唐华记得,以前问那里的孩子们:“你们有几个兄弟姐妹?”孩子们盯着他,反问道:“老师,你是说以前还是现在?”这里的孩子,生与死都无人知晓。

岛上的房子。有些房子没有桥梁连接,只能搭船出入。

平等活着

在沙捞越州,伊莎和奶奶居住的这幢铁皮房子被分成四间,每一间面积不大,天花板很高,有三扇门通向外部。一扇通往大厅,另一扇通向杂草丛生的小山坡。流浪猫狗零零星星地出现在沿途的风景里,天空是明亮的蓝色,地面是草地的翠绿。

对伊莎来说,尽管童年过得并不幸福,但她捱过了那段让她“难堪”的时光。她找到一个方法,把对父母的想念转移到其他地方,这样她就能放松下来。

她会和自己对话,找到自己所爱的东西,开始接触画画,把自己代入到这些人物中,想象着自己在里面生活。在她房间的墙壁上,贴着各种动漫海报。当自己开始脆弱的时候,就听那些能够产生共鸣的歌曲。

在网络上,她认识了一些和她有共同爱好的外国朋友,虽然经常有线下活动,但她因为不能出国从来没有参加过。在互联网上,没有人在意她的身份和国籍,她和一群志同道合的人成为朋友,逐渐从抑郁的泥潭中走出来。

每次,她只能和遥远的朋友们连线,在合影里把自己的照片P上去。照片里,伊莎有一双大而圆的眼睛,皮肤是小麦色,脸上有点婴儿肥,穿着长长的白色刺绣镶珠连衣裙。能够和这些朋友见面是她最大的愿望。

和小时候喜欢独处不同,她现在喜欢热闹的、有生活气息的环境。在大学里,她参加各种社团活动,和同学们打成一片。课余时间,她在早餐店里打工,一天工作9个小时,能挣40马币,解决了生活费的问题。

南蒂的生活也在继续。她通过妈妈的朋友介绍,遇到了一个善良的老板,在一家不错的公司上班,没有公积金,但有福利和双休。她和朋友合作开了甜品网店,利用下班时间接单制作。虽然累,但收入不错,能给家里带来不少补贴。

通过中国的社交平台,南蒂认识了很多和自己情况类似的无国籍人士,会相互更新申请进度。只要有间隙,她都会拿起手机,拨通从15岁起就熟记于心的电话,然后问一句:“我是南蒂,我想查询一下,我的国籍申请,还有进一步审批吗?”

伊莎在一款中国相亲软件上遇到了现在的男朋友,对方是有国籍的马来西亚人。事实上,她可以选择嫁给一个马来西亚籍男人,这样她在五年后也能拿到国籍。但这种方式在她看来是一种妥协和放弃。

一些人因为一直申请不到国籍想放弃,但伊莎不想。她只想拥有正常人的生活,拿到国籍,换种人生,结束被排斥和被驱逐的命运。

现在她想明白了,她和大家一样平等活着。每当她穿过邻里街坊,步行去学校,驻足在人行横道时,她再也不会被他人投来的目光灼伤,再也不会觉得自己是可有可无的影子。

她知道她自己生命中还需要什么。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司