- +1

学术争鸣 | 近代上海外文地名NANTAO含义辨析

原创 傅林祥 方志上海

本文作者:傅林祥(复旦大学历史地理研究中心 教授)

原文刊于《上海地方志》2022年第四期(责任编辑 陈畅)

《上海地方志》杂志是上海市地方志办公室主办的公开出版学术性季刊,旨在加强地方志理论研究、促进地方志学科建设、搭建地方志研究交流平台,推动地方志事业发展。为扩大社会影响力,从2020年7月30日起,“方志上海”微信公众号定期推出一篇《上海地方志》已刊发文章,主题涉及志书、年鉴、地方史、方志文献等方面,其中不乏著名专家和学者倾力之作,供大家借鉴交流。欢迎大家留言提出办刊建议,期待大家向《上海地方志》投稿,投稿邮箱shdfz@shtong.gov.cn。

近代外文文献中的上海地名NANTAO,其含义即指沪语中的“南头”,读音可能来自于闽南语或粤语,随着上海开埠而传入。NANTAO所指区域的变化与“南市”相似,初指上海县城以东、法租界以南的区域,民国初年开始扩大到上海县城,1928年上海特别市成立后亦指沪南区。

何为

NANTAO

开埠后,上海从一座江南县城迅速发展为五方杂处的国际性大都市。由于租界的存在和众多的西人生活在这里,因此上海出现了大量外文地名,并随西文书刊而广泛流传。随着租界的收回和国际国内形势的变化,它们又陆续消亡。外文地名与中文地名一样,也是近代上海史和海派文化的有机组成部分。以往对上海外文地名的资料整理和研究多集中在租界道路名,对区片名则关注比较少。Nantao是比较常见的一个近代上海外文地名,本文试就其对应的中文地名、含义及指称范围的变化进行辨析。

该地图由作者提供

一►

现有的解释及存在的疑问

在以往著译中,有关Nantao的译名和解释,大多为音译。

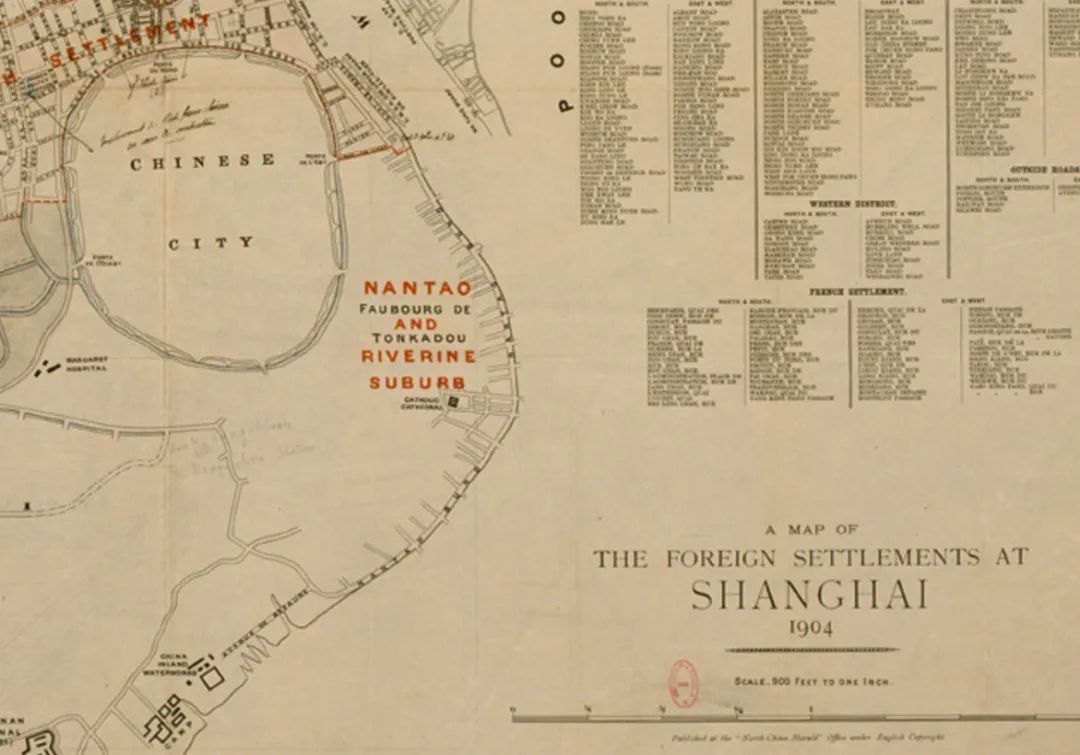

其一,依据读音翻译,有南桃、南陶、南岛等多个译名。“南桃”是较早的一种音译。如:“留在南京的外国人发起了一个运动,要按照上海争夺南桃(Nantao)(疑是‘南市’之误——编者)地区时采取的成功做法,在南京也建立一个平民安全区。”译者注意到1937年上海设立的平民安全区(又称南市难民区)在南市一带,因而怀疑是原作者书写之误。又如:“1935年,南桃工业区也同样面临电力问题,各种工业都依赖于闸北电厂。”或作“南陶”:“南陶,又作南桃,今称南市。”由上海图书馆编纂的《老上海地图》收录有一幅外文地图《NANTAO》。该地图的主体是上海县城以东、法租界以南的沿江区域(以下简称十六铺地区),编者将其译为“南岛”,并称“城厢以外的南市地区,被外国人称为南岛”。该说对此后的一些著译产生了影响——或是沿袭南岛这个译名,或是对南岛得名的缘由作了解释。如:“狭义的‘南市’是指县城外法租界以南至董家渡(后延伸至高昌庙)的狭长沿江地区”,“由于这一狭长地带犹如半岛突兀城外,外侨称之为‘南岛’(NanTao)”。

其二,认为Nantao是“南市”的威妥玛拼音。如:“Pei kanshan、Nantao这两个地名难倒了我这个老上海,前者是从1973年12月号香港《大成》杂志刊发的张发奎亲撰《八一三淞沪战役回忆》中查明是指北干山,后者则遍查多本上海地图而无果。最后,从一本七十多年前的英文地图查明,原来是指旧上海的市中心——南市。究竟南市为何译成Nantao,那又是威妥玛的创举。” Nantao译作南市是正确的,但是查威妥玛拼音对照表可知南市与Nantao的读音并不相同。

其三,认为Nantao是上海话“南头”的音译。《陈独秀南京狱中资料汇编》一书,收有1932年10月22日上海英文报纸《密勒氏评论报》的一篇报道:“上海巡捕房行动之引人瞩目案例是10月15日逮捕了著名学者和中国共产党创始人之一陈独秀……10月17日,陈独秀和他的五位助手及另五位共产党组织成员被监押至江苏高等法院第二分院,被诉以进行颠覆宣传和怂恿他人推翻国民政府的罪名。在当日下午一次长时间的听证会结束后,该法院核准了公安局代表提出的一项引渡请求,将一干犯人移交至Nantao(原文如些——译者)地方法院受审。”为此,该书编者特别出了一个注:“Nantao:据杨小佛(杨杏佛之子、原上海市政府参事,92岁)2012年3月1日下午电话告知,此为上海话‘南头’的音译,意为南面、南市。当时逮捕陈独秀的公共租界捕房位于上海北部,南头指非租界区,即中国地界的南市。” 1932年10月18日的《申报》,对此事也作了详细报道。但是,该报道只言及江苏高等法院第二分院(管辖上海公共租界内一审政治案件)将陈独秀等人交市公安局讯办,没有言及“地方法院”。而且,上海话“南头”的发音与Nantao读音也有一些差异。

有关Nantao的译名和解释,意译者仅见“南道”。如:“老江海关又叫南关,英文写成nantao,读为‘南道’,意指位于租界之南的中国海关道衙门及其征税处。”海关道指江海关道。分巡苏松太兵备道兼江海关监督,习称为江海关道,亦称上海道。其衙门位于县城大东门内的道前街(今金坛路)。江海南关在今外马路和白渡路交界处。一个在城内,一个在城东,两者的距离却不远。上海地区的区片名因某个主要建筑物或场所得名的情形很多,如大世界、八仙桥。但是,道衙与江海南关之间隔着城墙,是否可能形成一个区片名?江海南关(一些文献中作“征税处”)的英文名称,在民国年间的文献中也曾出现。如:“所谓江海分关者,包括黄浦江边十六铺之南关[Nantao(南头)office]及驻吴淞专为收税查私之分卡。沪地有江海南关、北关之称,南关即是此处之南头分关(北关则指三马路外滩之江海关公署)。”有的文献只是提到了方位,并未直接翻译Nantao。如:“洛克哈脱先生于老城东门外(Nan Tao)创办上海第一家西医医院。”在最近几年的著述中,译为南市、沪南的多为常见。

二►

民国年间对NANTAO的释义及其源头推测

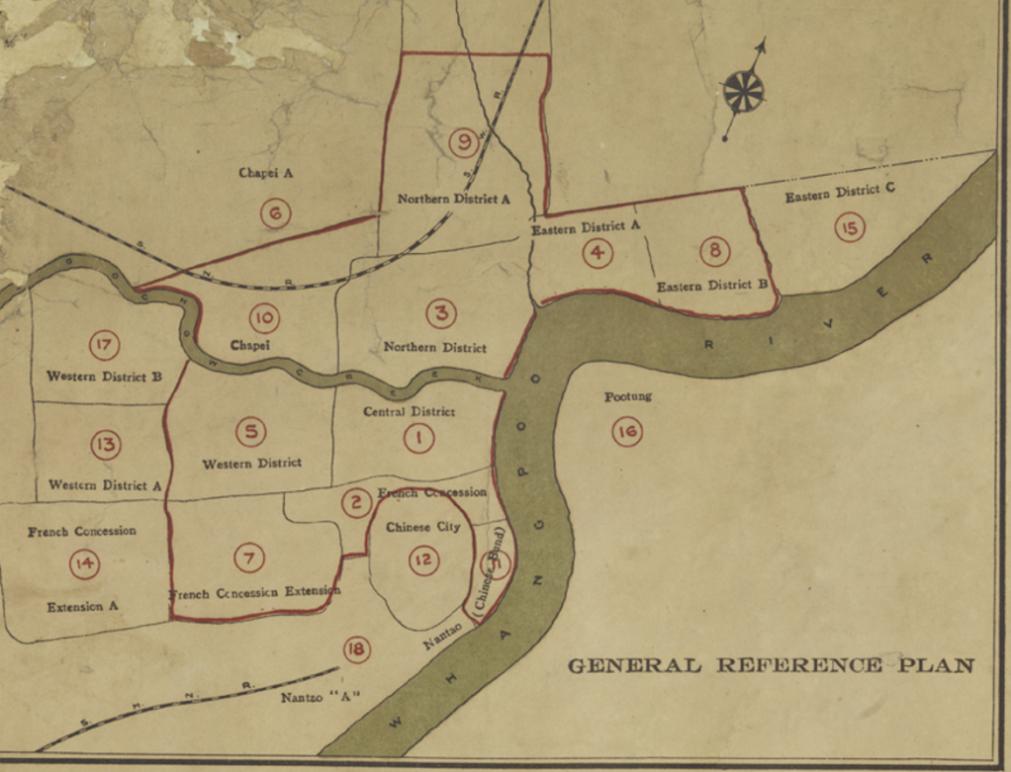

《NANTAO》这幅地图,由中华测绘公司(China Land Survey Co.)测绘于1921年12月。其主图名“NANTAO”,副题名“CHINESE BUND”,意即中国外滩。主图所指范围明确,是县城以东、法租界以南的区域,即俗称的十六铺地区,不包括苏松太道所在的上海县城之内的区域。通过所附的副图,有助于进一步了解Nantao所指区域:第12区域为“Chinese City”(即上海县城),第11区域为“Nantao(Chinese Bund)”(即中国外滩),第18区域为“Nantao‘A’”(即当时上海南站地区)。上海县城自成为一个区域,县城以东、以南的区域都可以称之为Nantao,以东的区域又可以称为中国外滩。

检阅清末和民国年间的上海英文书报可知,Nantao这个词在当时并不冷僻,其在一些工具书中均指南市。如:葛传椝编写的《英文报读法入门》称“Nantao,南头(指上海之南市)”;周庭桢编写的《英语翻译基础》称“南市=Nantao”“闸北=Chapei”。Nantao的上海南市含义,在其他地方出版的书刊中也曾出现。如:1934年出版的《济南大观》,在介绍于电报中使用电话号码作为收报人住址应注意的事项时提到,“凡当地电话号码分为数区者,应于‘话’或‘Telephone’之后注明。例如电话东分局应书作‘话东’或‘Telephone East’,南市电话应书作‘话南市’或‘Telephone Nantao’。”书中收录的上海华界电话局有南市电话局和闸北分局,以及上海电话局江湾、南翔、龙华分局。所附的《各地分区电话号码书写法》一表中,上海南市电话局号码书写为“话南市X(代表电话号码,下同——引者)上海 Telephone Nantao X Shanghai”。此外,1946年香港出版的《英文手册》,也将Nantao解释为“上海南市”。

1927 Chinese Economic Bulletin 第 10 卷 中许多涉及到南市的机构地址英文都标注为“NanTao”

由上可知,作为上海外文地名的Nantao,原意指“南头”,对应的中文地名主要为南市,是由方位词演变成的一个地名。但是,Nantao的读音与上海话或吴语的“南头”发音并不完全相同。从现有史料看,Nantao这一上海外文地名,很可能在明代已经存在。据[法]裴化行所著的《天主教十六世纪在华传教志》载:为了稳定葡中关系,麻剌甲的长官派斐南柏来斯赴华。一行于“一五一七年(明武宗正德十二年)八月十五日,来至屯门(Tamao)(下川岛之港口),在中国防守海盗的军舰保护之下,直驶至珠江江口之南头(Nantao)”。因此,Nantao很可能是闽南话或粤语“南头”的发音,随着上海的开埠而传入。

三►

南市(南头、NANTAO)所指范围的变化

以往的研究已经指出,南市的地域范围有广义与狭义两种。广义的南市指租界以南的整个华界;狭义的南市指上海县城以东、法租界以南至董家渡一带的区域。了解了Nantao的基本含义后,可以由Nantao、南头、南市这一组中外文地名更为精确地了解其所指地域范围的变化。

南市所指的地域范围,最初为狭义,仅指城东十六铺一带区域。如:光绪三十二年(1906),上海士绅姚文枬在给沪海道袁树勋的呈文中称,“上海一隅,商务为各埠之冠,而租界日盛,南市日衰。推原其故,租界扼淞沪咽喉,地势宽而展布易;南市则外濒黄浦,内遏城垣,地窄人稠,行栈无从广设”。由此可知,在本地人姚文枬与沪海道袁树勋的观念中,南市专指上海城东的一片区域。清末至民国年间,商务印书馆的各版《上海指南》对南市均有明确的解释。如:宣统元年(1909)版称,“南市者,对于北市而言也。北市为各国租界,南市则在租界之外,犹为我国主权完全无缺之地。其界线起于小东门外陆家石桥南堍,东沿黄浦,西傍城垣,迤逦南行。……渐南至董家渡横街,有天主堂一所”;1916年版称,“十六铺以北各国租界统称‘北市’,十六铺以南地方则曰‘南市’”。由于商务版《上海指南》出版时间最久、资料更新较快、解释较为严谨,故其对南市范围的界定可视为时人的一个基本认识。

《上海城市地图集成》收录的近代中外文地图,亦反映了当时中外人士对南市的各种认识。在地图中首先标明“上海县城”与“南市”的,为1885年日本人岸吟香所制的《上海城厢租界全图》。1903年日本人远山景直、大谷藤治郎著《苏浙小观》一书中的《上海图》,城内图区域标有“上海县城”字,南市图区域标有“南”字(在东门大街右侧,当是“市”字漏注)。

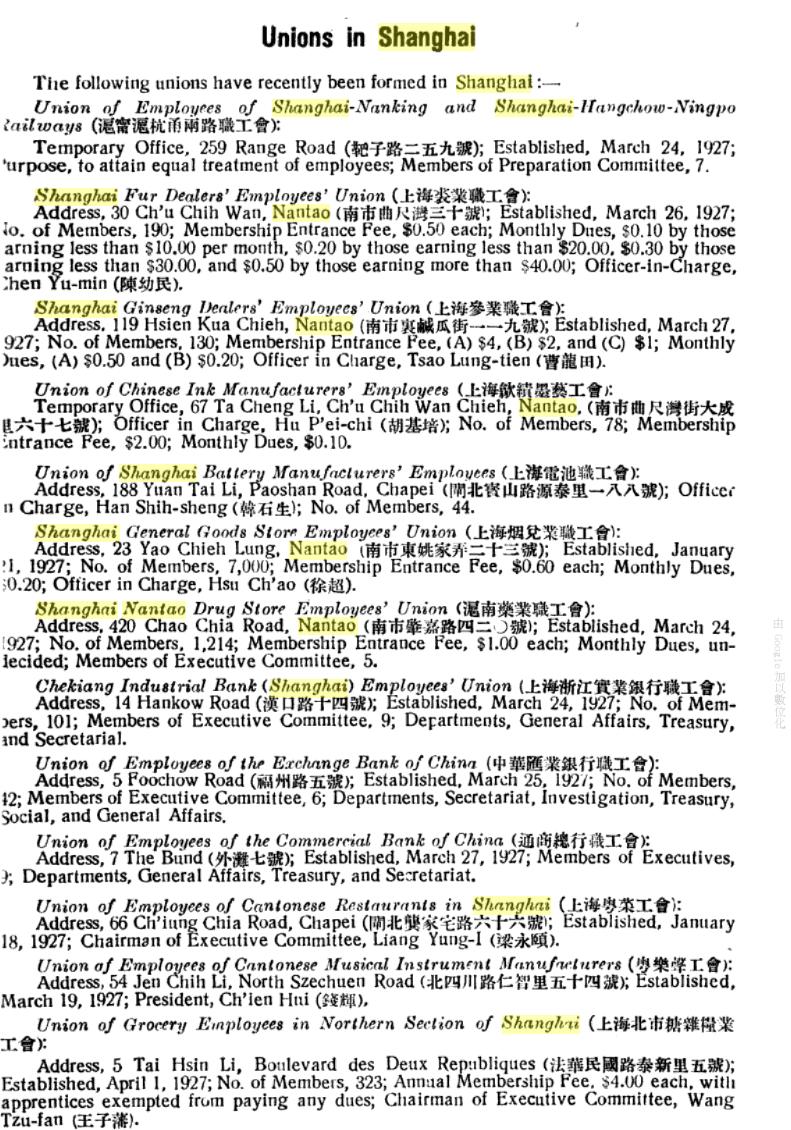

在1904年由上海北华捷报社和字林西报社出版的《A Map of the Foreign Settlements at Shanghai》(上海外国租界地图)中,首次出现了“nantao”词汇——“nantao and riverine suburb (faubourg de tonkadou)”[南岛及沿江地区(董家渡郊区)],县城内图区域则标有“chinese city”(中国城)词汇。

租界工部局绘制,北华捷报社出版的1904年上海地图,其中标注“NANTAO”

资料来源 | virtualshanghai Source Maps

1918年字林报业有限公司出版的《Map of Shanghai》(上海地图),仍然分为中国城和南市两部分。与前引《NANTAO》配套的地图有《Chinese City》(上海老城厢地图)。在中国人自己编绘的早期地图中,大多没有标“县城”“南市”字。宣统元年商务版《上海指南》中的《上海城厢租界南市略图》和《上海城厢租界北市略图》,同样没有标“县城”与“南市”字,但从图名可以看出城厢与南市是两个区域。1915年出版的《上海市自治志》中的《上海市区域北市图》和《上海市区域南市图》,以租界和闸北地区为北市、以租界以南的华界为南市。童世亨编、上海商务印书馆1917年出版的《实测上海城市租界分图》,也是分为上海县城与南市两部分。

在早期中文报纸的报道中,对南市所指的地域范围分为清楚与模糊两类。所谓清楚者,是指在新闻中具体写清楚城内与南市。如:“沪地中外商贾云集,富甲他省,而贫苦流离之辈亦多来沪地行乞,几若水之赴壑也。除城内及南市设立善堂,施衣赈粥之外,南门外尚有草屋,令乞儿可避风雪”,城内、南市、南门外,分指不同区域。又如:“贫者不取看资,只收舆金四百文,南市及城内加倍”;“上海城内及南市道路类皆损扩不平,一遇天雨,跬步维艰”,也是将城内与南市分开。另一类所谓模糊者,以《字林沪报》为主,所作报道对区域的描述比较模糊。如:1886年7月1日的“沪南市声”专栏,内容为“本埠南市各行家,近因沙船进口甚少,以致油豆饼价有涨无落”;1889年2月7日的“沪南市情”专栏,内容为沪南各钱庄农历财神日开市之事;1894年8月3日的“南市团练”专栏,内容为“本埠城厢内外举办团练,惟十陆铺尚未举行。”从上下文看,第一条中的南市专指十六铺一带,后两条中的南市则包括城内与十六铺一带。

1937年淞沪抗战期间,美国纽约时报、澳大利亚悉尼晨锋报等主流媒体在报道日寇攻击上海南市华界时都用了“NANTAO”一词

随着本埠新闻的增多,一些报纸逐渐按城内、南市、英租界、法租界、美租界进行分类。如:《同文沪报》1900年12月24日的“本埠新闻”,即按城内、南市等区域划分;《沪报》1908年4月20日的“本埠新闻”分为“纪事” “琐录”两大类,“琐录”之下则按城内、南市等区域划分。

在英文报纸《北华捷报》的新闻报道中,对于上海县城区域多用“城内”“上海城区”“上海城内”“上海城”等词汇,包括城内外区域的则称“上海城内外”。在该报中也有许多新闻报道用Nantao一词,但其具体含义需结合上下文内容或同时期中文报纸的报道才能确定。如:《北华捷报》1894年4月9日的新闻“The local mandarins are making out a list of the families and houses that suffered in the recent great fire at Tungadoo and Nantao”(本地官员正在制作清单,关于最近在董家渡和南市大火中受难的家庭与房屋),经检索同一时期《申报》的相关内容——3月27日报道董家渡永泰盛轧花栈、4月4日报道大东门外大码头南首失火,可知其所言及的Nantao并不包括上海县城内区域。

光绪末年,南市这个地名所指范围开始包括上海县城以内区域。辛亥革命后,上海城自治公所改为上海市政厅。检索《申报》可知,1911年12月时上海市政厅亦称南市市政厅、次年亦称沪南市政厅。1912年1月,上海县城城墙开始拆除,区分县城内与城外地区的物理隔断物消失。相关报纸中的新闻报道内容反映了这一变化,如《申报》1922年5月8日的新闻“盗劫之案骇人听闻,固偶一而见者也。今则盗劫之案层见叠出:租界也,浦东也,南市之城内城外也。” 1927年出版的《上海乡土地理志》中已经没有“城内”之说,对华界的描述分为南市与闸北两个区域,其中南市包括原上海县城——“法租界之南为华界,亦称南市,亦称上海市,沿民国路而达旧城区,以迄高昌庙,均归上海特别市政府管理。”必须注意的是,这一变化在一些书籍的相关记载中并未及时体现,如1930年出版的商务版《上海指南》仍是将城内与南市区分开来。总体看,新闻报道对“南市”所指区域之变化的反映比较迅速,而书籍则较为迟缓。

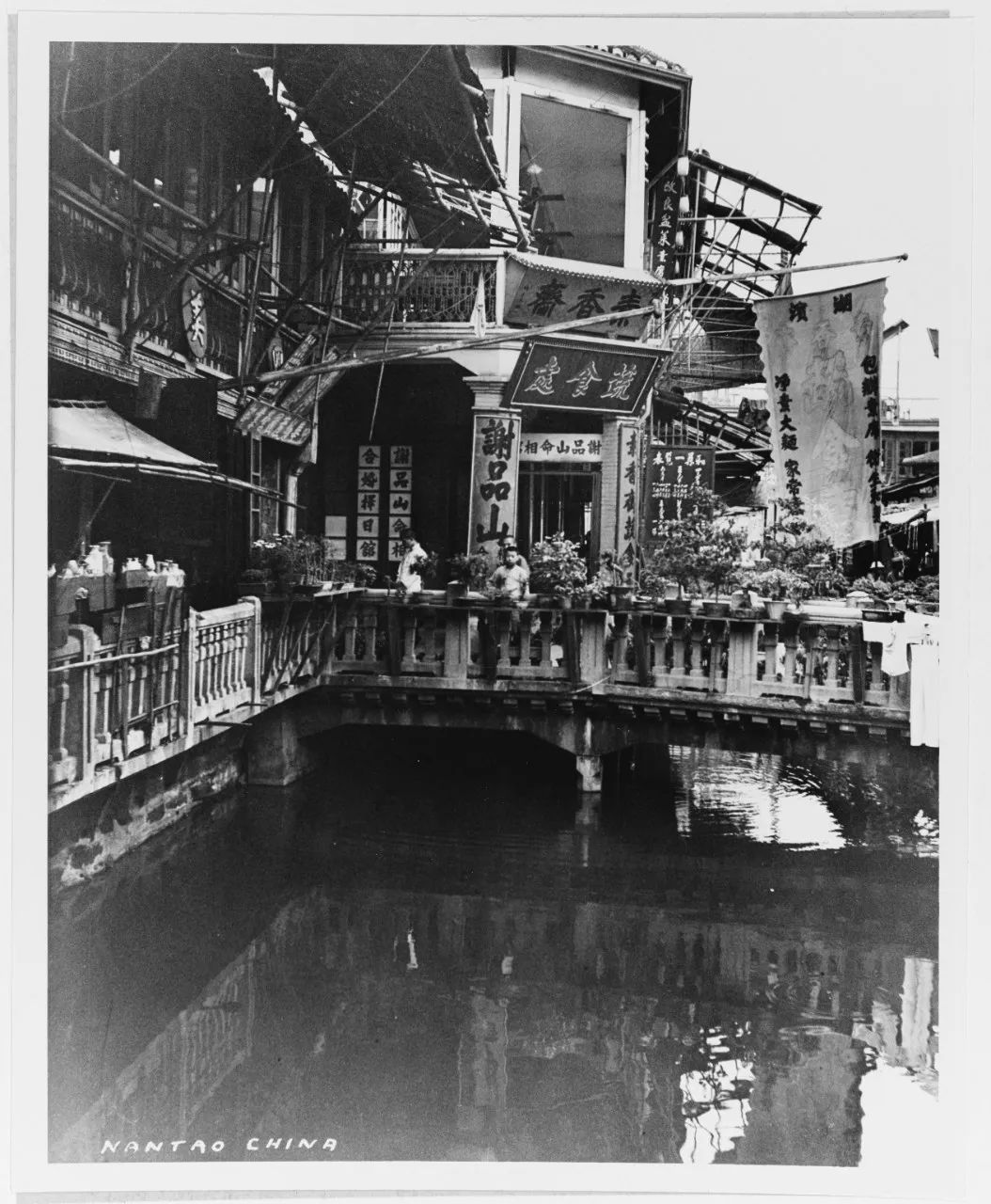

这幅20世纪30年代拍摄的图片,标注“NANTAO CHINA”。其中可见“素香斋”等,实为现今豫园商城某处

图片来源 | Naval History and Heritage Command.USA

上海特别市建立后,租界以南地区为沪南区,北与法租界为邻,东、南为黄浦江,西界大致在徐家汇—龙华镇一线,包括原先的上海县城和南市。“沪南”的英文亦作Nantao,与其相关的“沪南区”英文为Nantao District、“沪南大林路”英文为Ta Ling Road,Nantao。

综上所述

Nantao最初是个方位词,为中文“南头”的闽南话或粤语的音译,很可能产生于明代中西交往中。清代上海开埠后,西人和买办因十六铺一带在租界之南,因而称之为“Nantao”,将其与上海县城进行区分。其含义即指沪语中的南头以及当时中文报刊中常用的“南市”。县城、北市(租界)与南市(Nantao)共同组成了上海城区。清末民国初年开始,Nantao及南市作为地名所指称的区域,从十六铺一带扩展到包括上海县城以及城南的相邻区域。随着1928年上海特别市沪南区的设立,也以Nantao作为“沪南”的英文名。

“方志上海”公号推文略有修改

如需转载烦请联系作者本人。

原标题:《学术争鸣 | 近代上海外文地名NANTAO含义辨析》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司