- +1

祛魅弭疯:现代社会与精神疾病

古往今来,放眼寰宇,疾病一直是人类普遍关心的问题。在大多数时候,疾病往往被视为一种生物性过程,是人体对外界异常刺激所作出正常的生理反应。生理疾病的重要性不言而喻,它直接决定着人的生存与延续。然而,“心灵的内战”是人类区别于其他动物的本质特征。对于一个人来说,心情愉悦与身强体壮同样重要,心理与生理是达成健康不可或缺的两面。世界卫生组织将“健康”定义为:“健康不仅为疾病或羸弱之消除,而系体格、精神与社会之完全健康状态。”由是观之,能否正确认识精神疾病,能否建立合理的干预和应对机制,直接关系到国民健康水平的好坏。精神疾病如同一团不断吸收时代潮流的海绵,一个承载着人类情感、理性与制度的典型标签,它反映了每个时代的文化、医学、制度特征,也折射出芸芸众生在面临社会剧变时所产生的心理变化和应对机制。透过医疗史这把绝妙的棱镜,我们可以了解昔时人类何所适从,进而淡然自若地直视当代人类的心灵困境。

一、祛魅:历史上的精神疾病

“疯癫”一词自古有之,概念模糊,几乎可泛指所有精神疾病发病时的症状,各文明受周边物质及文化环境的影响,对此阐释多元迥异。人们如何认识、如何治疗疾病也因时因地各显迥异,某个社会所盛行的世界观极大程度上塑造了其成员对自身疾病的看法。

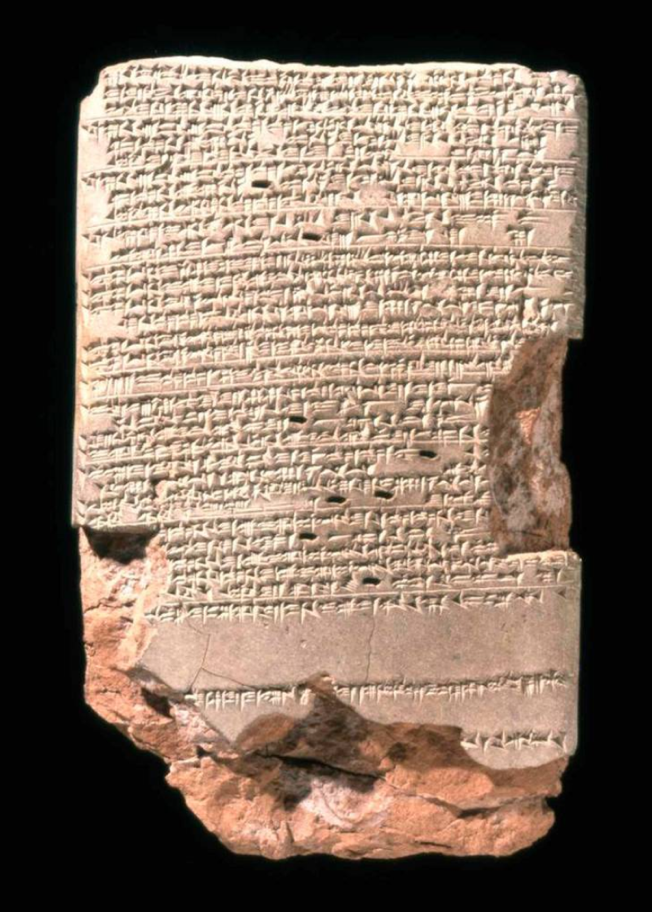

各古文明基本将之视为因“恶灵附体”所致。在古巴比伦,一份公元前600年左右的泥板用楔形文字详细记载了早期人类对疯癫的认知:疯病的产生源于特定的恶魔附身。在古印度的《摩奴法典》中,患有疯病的人不能向神灵献祭,而有疯癫家族病史的女性则不能结婚。在古希腊的《荷马史诗》中,雅典娜为保护奥德修斯,使意欲偷袭的大埃阿斯(Ajax the Great)患上疯病砍杀羊群。在古罗马,癫痫被称之为“选举病”(Morbus comitialis),但凡公共集会期间有人癫痫发作,选举当即中止,集会随之解散。尽管从古希腊希波克拉底开始,医界便开始尝试从大脑疾病的角度解释“疯癫”,但直至中世纪基督教会的主导下,人们依然将“疯癫”视为恶灵附体、神圣惩罚等超自然因素所导致的不祥之兆。

名为“Sakikku”(意为所有疾病)的泥板所描述的症状,是早期文明对于精神疾病描述的有力证据。(BM47753 大英博物馆供图)

近代以来,启蒙运动所倡导的理性精神主导了科学界,现代社会在理性与科学精神的指引下,日渐摆脱过往对“疯癫”的超自然解释,祛除其神秘性与魅惑性,将之视为精神疾病。1808年,德国医生约翰·克里斯蒂安·莱尔(John Christian Reil)创造了“精神病学”(psychiatry)一词,精神病学自此诞生后,聚焦于大脑器质、人体组织与精神状态关系的研究,日渐呈现出一种微观化和精确化的研究趋势。借助日趋精密的显微镜等实验仪器,“神经学”(neurology)从解剖学的角度介入,对精神疾病的病因解释提供了新的实证依据。19世纪后期,被誉为“现代神经学之父”的法国医生让-马丁·沙尔科(Jean-Martin Charcot),根据其在巴黎沙普提厄医院对癔症(hysteria)患者的临床治疗实践,将之视为神经系统疾病,并认为部分精神疾病的主因在于先天的遗传因素。沙尔科在沙普提厄医院的研究影响了一大批人,其中就包括著名的西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)。弗洛伊德早年师从沙尔科,却另辟蹊径,对精神疾病给出了另外一种解释模型,即从心理学而非生理学角度解释精神疾病;他认为精神疾病很大程度上与人生童年期的经历有关,故受后天环境影响更大。1895年,弗洛伊德在《癔症研究》中为他的心理疗法造了一个新的名词“精神分析”(psychoanalysis),极大地丰富了精神病学的内涵,但也因此饱受非议。

安德烈·布鲁耶(André Brouillet)的油画作品《沙普提厄医院的临床实践课》(1887)描绘了沙尔科授课时的场景。弗洛伊德曾受业于沙尔科,长期将此画悬挂于个人诊室。

自远古时期对疯癫的超自然解释到弗洛伊德的精神分析法,人类对于“疯癫”概念的探寻从未止步。从医学角度看,精神疾病的生理学和心理学解释一直存在,关于精神疾病是先天遗传还是后天环境起主导作用的论辩,永远不会停歇。

值得注意的是,现代社会带来了对精神疾病的全新认知和阐释模式,但其本身也成为了孕育疾病的温床。在医学界对精神疾病观察和研究愈发细致、微观的同时,伴随着现代社会沧桑巨变出现的,还有等量齐观的精神疾病。社会学家乔治·齐美尔(Georg Simmel)观察到了现代城市生活压力给人们所带来的精神困扰,他认为,技术层面的“精确计算”是城市生活的标志性特征,由此产生的速度、噪音和情绪变化,给人的身体带来神经紧张和精神压力,具体表现为各种身体症状如痉挛、昏厥和瘫痪。此类精神疾病是个体对技术进步和社会压力所作出的痛苦回应,19世纪下半叶发生的“铁路脊柱症”(Railway Spine)和“漫游自动症(ambulatory automatism)”最为典型案例。

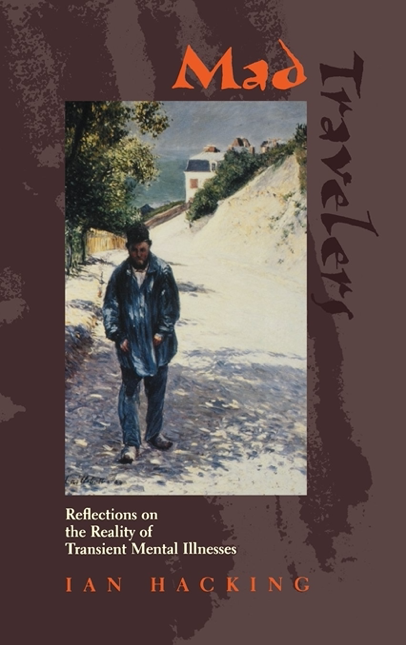

“铁路脊柱症”是工业化时期交通运输业发展带来的最明显的时代病。19世纪中期以来,随着铁路时代的到来,各类交通事故频繁发生,许多受害者抱怨碰撞事故引起了脊椎损伤,因而造成持久的背部疼痛。然而奇怪的是,许多受害者并没有表现出创伤痕迹,仅从肉体检查无法判断脊椎内部所受损伤。1866年,伦敦医生约翰·埃里克森(John Erichsen)对该疾病进行了详细阐述,他将铁路发明以来的一系列病因难辨、概念模糊的疾病称之为“脊柱震荡”(spinal concussion)。工业化因素对精神疾病的影响还具体表现在19世纪80年代风靡一时的“神游症”(fugue,原意为“逃离”)上,当时法国各地出现了一批奇怪的病人,他们发病时难以自控,不顾一切地离家出走、踏上旅途,足迹遍布整个欧洲。在当时的观点看来,此类病人的疯狂之举很有可能为癔症或癫痫症发作的表现,医学界认同该观点,但却依然创造了“漫游自动症(ambulatory automatism)”这一新的医学术语。之所以用一个新术语指代旧的疾病实体,很大程度上在于此精神疾病内因和外化表现形式与过去的迥然不同。在内因方面,离家踏上旅途是对城市生活压力的逃避和焦虑情绪的宣泄,此类疾病多发于城市而鲜见于农村。在外因方面,工业革命后交通运输业的突飞猛进,使得火车等交通工具为某类精神病人的外出远行提供了极大的技术便利。换言之,如果没有城市化带来的快节奏生活,人们不必承受巨大压力并离家远行;而如果没有工业化带来的技术革新,人们行动范围极其有限,也就不会产生所谓的“漫游自动症”。

伊恩·哈金的著作《疯狂的旅行者》描述了19世纪末流行法国的“神游症”热潮,这股热潮也影响了当时一批后来被称为“印象派”的法国艺术家们。该著作封面选用了印象派画家古斯塔夫·卡耶博特(1848-1894)作品《巴黎的一个雨天》,画中低头走路的男子为著名画家莫奈。

技术革新的双刃剑作用还体现在战争期间,它为人类的破坏行为和杀戮之举推波助澜、逢恶导非,从而给参战官兵的心理带来集体创伤。1914年一战爆发后,现代工业技术催生的战争机器展现出恐怖威力,凡尔登、索姆河战场大口径火炮轮番齐射,地动山摇。这一切对战争参与者心理产生了毁灭性打击,蜷缩在战壕里的前线官兵中开始流行一种莫名的疾病——炮弹休克(shell shock)。患有炮弹休克症的士兵疲劳、颤抖、意识模糊,无法胜任战场行动。而在战时特殊状态下,医生所提出的政策建议无法撼动等级森严的军事组织,这一切加剧了炮弹休克症的蔓延。直至战后,许多退伍老兵仍然受到炮弹休克症的侵扰,终身伴随着战争带来的心理创伤,正如名著《西线无战事》开篇所言:“他们躲过了炮弹,却成了被战争毁掉的一代人。” 在此后的岁月中,新的战场继续诞生新的精神疾病,例如越南战争中的“创伤后应激障碍症”(Post-traumatic stress disorder ,简称PTSD),非但是老兵们的萦魂噩梦,更成为人类痛苦的共同语言。

二、弭疯:现代文明的处置机制

对于精神疾病而言,“现代性”是一把双刃剑:一方面,现代社会从科学理性的角度颠覆了传统社会对“疯癫”的神秘解释,以医学为工具建立起精神疾病的认识模型和治疗路径,完成了“祛魅”的历史任务;另一方面,现代社会所导致的生活方式和环境剧变也带来了大量新型精神疾病,不断被迫发展出新的应对机制。在此过程中,人类面对精神疾病似乎没有更好的解决方案,“祛魅”与“弭疯”可谓是并肩齐驱,结伴同行。

在传统西方社会中,人口居住零散,故精神病人的照护责任主要由家庭、教区、慈善机构承担,无需社会治理机制介入。工业革命以后,城市化带来的人口聚集、家庭结构和生活方式的变化,使得精神病人在失去传统庇护的同时,成为了对社会秩序造成挑战的“越轨力量”。在工业化时代的西方各国中,法国最早从国家层面回应社会的精神病人群体,建立起专门的管控机构。法国进入了国家借由精神医学以达成社会正常化、规范化的“大禁闭”时代,大部分精神病人被禁闭在精神病院中,精神病院也成为了政府治理的控制工具。随着城市化日渐推进和社会问题的愈益突出,大禁闭凭借其经济性、快速性和实用性逐渐成为了处理和安置精神病人这一社会“越轨力量”的主要方式。福柯在《疯癫与文明》中以比塞特医院为考察点,对法国式的大禁闭做了详尽分析,并对此评论道:“禁闭之所以受到批评,是因为它能影响劳动力市场,而且更因为它以及全部传统的慈善事业是一种有害的财政支出。”因此,近代早期法国对于精神病人的管控模式重点强调的是对失常人群的收容和纠偏,而非救济和照顾。

1829年一幅描绘比塞特医院(Hopîtal Royal de Bicêtre)的版画,病人正在建筑前的广场上锻炼。

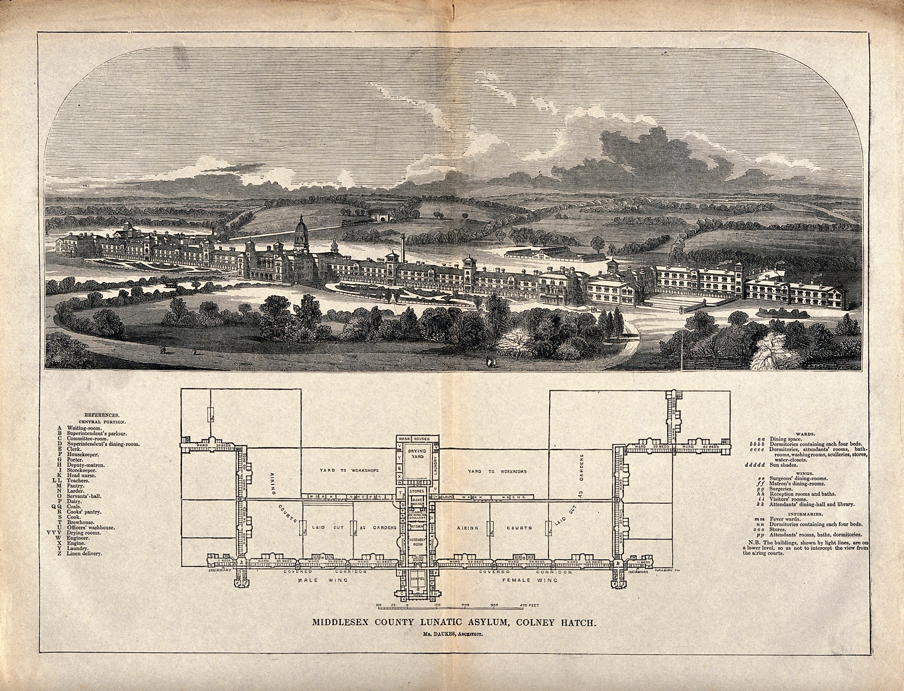

如果说法国对待精神病人的举措旨在强调控制,那么英国的应对机制便是侧重于服务。工业革命后,英国针对精神病人的治疗和照护也逐渐走向机构化,部分医生依靠私宅或旧建筑改造成私人诊所,专门接纳精神病人并收取费用。据统计,在1774至1815年间,英国共成立了大约72所“私立疯人院”(private madhouse)。这些机构是商品经济迅速发展形势下的一种服务业,由于收费高昂,因此受众有限。随着城市化的进一步深入,精神病人数量进一步飙升,私立疯人院难以满足社会的整体需求,照顾精神病人的责任落到了政府头上。1845年,英国议会通过了《郡立精神病院法案》(The County Asylum Act of 1845),规定各郡至少成立一家公立精神病院用以收治病人,针对精神病人的服务主体从市场转向政府。在政府的支持下, 英国逐渐建立起遍及全国的郡立精神病院。在国力鼎盛的19世纪,英国建立的这些机构以“道德疗法”为主流,它们大多所费不赀、规模庞大,生活、娱乐、劳作设施一应俱全,院内病人生活安排得当,得以相对有尊严地生活。

成立于1851年的科尔尼·哈奇精神病院总耗资30万英镑(同年落成的“水晶宫”造价为8万英镑),成为有史以来最为昂贵的精神护理机构。院内配有自来水厂、煤气站、农场、教堂等设施,各类生活设施一应俱全,俨然一座小型庄园。

面对精神病人这一行为失当的越轨群体,如何安置、管理他们成为了社会转型期社会治理的一大难题,法国式的大禁闭强调规训与惩戒;英国式的“道德疗法”强调疗养与劳作。至19世纪中后期,欧洲主要国家都通过法律规范了精神病人收容机制,政府发挥公共服务职能,承担起照顾精神病人的社会责任,从而在国家层面建立起了针对精神病人的机构化收容制度。就其本质看来,这一时期对精神病人的制度化收容模式的救济性大于医疗性,反映了国家在宏观层面的权力过剩和在微观层面的控制能力不足。

在政府主导的精神病院制度化收容模式发展的同时,医学界也一直在探索治疗精神疾病的有效方式。20世纪以来,随着精神病院人满为患,制度化收容模式造成的财政负担日益庞大,人们较为迫切地向医学寻求解决之道,最典型的医学手段有两种,——外科手术和药物治疗。

20世纪30年代,葡萄牙医生安东尼奥·莫尼兹(António Egas Moniz)开创了“脑白叶切除术”(lobotomy),即通过切断大脑前额叶皮层部分的连接,使病人快速有效地使其摆脱抑郁、狂躁等症状。美国医生沃尔特·弗里曼(Walter Freeman)将此手术过程进一步简化,开创了通过眼眶穿刺切除脑白叶的“冰锥术”(icepick lobotomy),自此手术一度被认为是医疗实践成功的典范并得以大规模开展,全世界共有数万人接受了这项手术,其开创者莫尼兹获得了1949年度的诺贝尔生理医学奖。但随着时间的推移,大部分患者手术后产生了反应迟钝、行动缓慢、智力下降等后遗症,脑白叶切除术面临巨大的道德质疑和医学伦理危机。20世纪50年代后,各国逐渐废止该手术。时至今日,脑白叶切除术已成为野蛮手术的代名词和医疗实践侵犯患者人权的象征性案例。

在美国电影《飞越疯人院》(One Flew Over the Cuckoo's Nest)中,杰克·尼克尔森主演的麦克墨菲因屡屡挑战院方秩序而被施以“脑白叶切除术”。

除了手术,各类药物也被用于治疗精神病人,20世纪早期医学界曾做过大量冒险性尝试,如使用溴化物使病人陷入沉睡的“深度睡眠疗法”(Deep Sleep Therapy, 1920);注射大剂量胰岛素使病人昏迷的“胰岛素休克疗法”(Insulin Shock Therapy, 1927)。二战后,药学发展迅猛,精神类药物大致可分为两类:即控制和约束病人异常行为的镇静类药物和调节病人心理和功能障碍的抗抑郁类药物。1947年,法国的一家制药公司合成了异丙嗪,四年后,对人体有着更为显著镇静作用的氯丙嗪在此基础上问世,被广泛用于治疗分裂症、狂躁症等精神疾病。20世纪80年代,以氟西汀(Fluoxetine)为代表的抗抑郁类药物出现,用以治疗抑郁症、烦躁症等疾病;该药物商品名为“prozac”,它还有一个非常美妙的中文译名——“百忧解”。

不难发现,西方社会在从传统向现代的转型时期,各国政府对精神病人采取制度化收容的方式,以政治手段维护社会秩序。而医学对精神疾病的认知和治疗模式以人体为导向,针对个体进行科学分析和治疗尝试。因此,社会应对精神疾病的处理机制问题既关乎医学,也与政治密不可分。

三、应对:当代人的精神危机与社会干预

据世界卫生组织统计,世界上约20%的儿童和青少年有精神卫生疾患,自杀是15-29岁青少年的第二大死因。在后冲突环境中,大约五分之一的人有精神卫生疾患。在任何一个社会中,每个人都是日常生活中挫折与困败的承受者,轻则郁郁寡欢,重则产生新的精神疾病。社会整体物质和道德结构都会影响普通人的心理状态,因此,从某种程度来说,精神疾病是反映文明特征和时代轮廓的绝佳实体,它如不受人重视的静影沉璧,映射了现代社会因技术依赖性和普遍参与性所产生的种种痼疾。

现代社会带来物质层面空前充裕和满足的同时,也在不断制造着重重精神困境。最能体现精神疾病时移世易、难见端倪特质的要数《精神疾病诊断与统计手册》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,简称DSM)的发展历程。早在1840年,美国政府在人口普查时就注意到精神失常人群,并由相关统计部门对精神疾病人群进行分类。1952年,美国精神病学协会(American Psychiatric Association)所编制的《精神疾病诊断与统计手册(第一版)》(简称DSM-II)问世,该手册长达130页,列举了106种精神疾病。随着精神病理学的进步和社会思潮的变化,DSM日臻细致完善,至2013年已印至第五版,其篇幅也达到了惊人的947页。在最新版的手册中,引入了“维度方法”(dimensional approach),即淡化“正常”和“失常”之间的具体阈值,允许临床医生更为主观自由地评估病情;同时增加了“文化敏感性(cultural sensitivity)”,将患者的文化背景、种族、宗教或区位因素纳入考量。在虚拟网络空间主导下的信息时代,对网络游戏成瘾行为所导致的“游戏障碍(gaming disorder)”;基于现代技术媒介所引起的社交焦虑“错失恐惧症(Fear of Missing Out, 简称FOMO)”,描述的便是当下“低头族”沉迷手机无法自拔的现象。在新形势下不断涌现的新疾病,在传统社会均未曾出现,它们是当代社会在信息化主导的技术进步中所建构出的新疾病。诚然,面对新形势下不断孳生的“时代病”,今日纵有灵丹妙药,隔日亦如蟠木朽株。医学或许可以治疗部分精神疾病,但无法从根本上解决精神危机和心灵困境。当个人生活中的苦恼、焦虑情绪等自我意识变成常态时,由此发展出来的新型“精神疾病”不单仅向科学寻医索药,而应转向文化寻求慰藉,依靠制度获取缓解。

从远古到现代,所有文明都致力于维持其人口健康。维持民众健康是政府的职责,须通过相关的卫生与社会措施实行。新型精神疾病不断涌现的背后,是包括知识结构、医疗实践、家庭功能、人际关系在内的整个社会形态的变化,包含了复杂的社会、经济和文化因素。在当代社会,对精神病人这一弱势群体进行管理与照顾已成为政府、社会、家属等多方主体的共同责任。在日行千里的当今中国,社会日新月异,问题亦层出不穷。当代中国已步入老龄化社会,年龄失衡的社会结构带来了诸多社会问题。中老年人在高龄少子化的快速演进中,面临着“谁来养老”的问题;年轻人面临着房价飙升、婚恋成本增加等问题,在巨大的社会压力之下,产生了竞争激烈的“内卷化”危机,躺平、焦虑等心态甚嚣尘上。不同的年龄群均在默默承受着压力。如何解决新形势下的新问题,成为了我们在建设社会主义现代化强国征程中所必须面对的挑战。2012年颁布的《中华人民共和国精神卫生法》第六条即规定:“精神卫生工作实行政府组织领导、部门各负其责、家庭和单位尽力尽责、全社会共同参与的综合管理机制。”在大国重器的雷霆手段不断涌现的同时,我们不能忽视对弱小个体(病弱群体)的人性关怀。如何治疗与照顾精神病人这一弱势群体,成为了检验社会道德良知与文明底线的基本标准。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司