- +1

克拉斯诺:比起里尔克,史蒂文斯和瓦雷里却是更为明确的虚构主义者

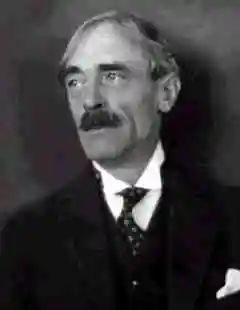

大卫·休谟

诗歌和虚构:史蒂文斯、里尔克、瓦雷里

文 / 埃尔曼·克拉斯诺 译 /胡家峦

一

专心致志于虚构,这是现代主义文学的一个显著特点。哲学家们对虚构的兴趣至少可以追溯到十八世纪的大卫·休谟,但是,本文将从文学的角度,在浪漫主义运动的背景上来探讨虚构问题。因为现代主义与其说是同浪漫主义的决裂,不如说是浪漫主义的一种错综复杂的继续。浪漫主义思想给予主观性以新的地位:在文学中,也像在其他地方一样,人们对创造性的想象力提出极高的要求,作家们,尤其是诗人们,都大胆地揭示为他们的想象力所能接近的真理和价值。主观性和不可预测的因素,单纯想象的隐秘性和偶然性,与浪漫主义同自然环境的互换现象是对立的。浪漫主义从自然环境中获得了众多虔诚的信念。由于这些价值都是“自然的”,只有不自然的颓败风气才能阻碍人们去承认这些价值。由于价值在某种意义上存在于环境之中,要探究价值也就是要投身于、适应于一个有机的共同体中从潜在意义上说可以再生的世界,从而在世俗的神话里获得拯救。

这是崇高的神话,但也是脆弱的神话。个人的想象可能不稳定或不成功,社会对自然价值的默认可能是乌托邦式的,确认的环境可能被否定,被破坏。这些危险已为浪漫主义本身的大量资料所证明,而在十九世纪后期则更加明显。因为作家的世界似乎与人愈来愈疏远了:从物质上、社会上、智力上来说,它都没有提供连续性或安慰。传统价值的加速崩溃似乎使浪漫主义创造力更为必要的,但对这种创造力的运用却受到阻碍——一方面是由于同环境和社会离异,另一方面则是由于对绝对价值观念产生怀疑。意义、真理和“真实的”世界日益被看作仅仅是人们的传统观念,因而都是有条件的。

佩特

从浪漫主义的表现自我到维多利亚时代的留恋过去这一音调上的变化,可以追溯到佩特在回顾柯勒律治时所说的“那无穷尽的不满、消沉和怀旧情绪,那无穷尽的悔恨,充满悔恨的琴音响彻了我们的现代文学。”(W. 佩特:《欣赏:兼论风格》,伦敦,1889年,第105-106页)这就指出了现代主义的一个出发点:悲观主义世界观,在日益恶化的状况中,悔恨化为绝望,最终变成危机和天启。在这里,我们所关心的是另一个比较积极的可能性。这个可能性来源于这样的意识,即价值是传统观念,只是人为的东西,它助长了悲观主义和虚无主义。但对此还有一种反应,认为悲观主义不一定是必然的结果。相反,价值观念来源于人这一事实可以促使人们对它赞美,而不是为它辩护:增添意义的能力,构想现实的能力,将被公认是人的主要资源。这类意义不是赋予的,而是创造的,它们是虚构(关于十九世纪虚构观点的总结,参阅汉斯·维欣格著《“好象”的哲学:人类的理论的、实践的和宗教的虚构体系》,伦敦,1924年,尤其参阅第三部分),但却是被其目的证明为正当的虚构——如在它们的狭窄范围内合法的虚构是正当的一样。当然,我们称之为依据现存经验的虚构,其范围决不会受到限制。的确,它包含整个的人类宇宙,因而也具有为证明其正当性而辩护的深刻论据。

这种虚构主义运用于文学时就显示出新的一面。作家能利用“虚构”这个词语,而思想家则不能。作家创造文学虚构,从传统上说,这些虚构易被指责为“不真实”,或低于“现实”。但是,从虚构主义立场来看,现实本身就被看作是个人的和社会的构想。这样便否定了它的绝对价值,从而对文学虚构的指责也就宣告失败。而且我们可以认为,构想文学世界的技巧与建造人类世界的技巧相似,甚至是它的一部分,两者都是虚构活动。文学虚构和依据现存经验的虚构的这种汇合乃是现代诗学的基本概念。

对技巧的承认并不局限于特别带有虚构主义倾向的作品。它渗透着现代主义精神,并和这个运动一样极其关心对自己及其表现方式的更新。现代主义作品在技巧上是内省的,分析的,它充分地体现了对自己的批判,以致这一批判本身就可能构成真正的主题:现代主义作品是“关于”它自己的构成的,它探究自己的实践和前提。虚构主义的贡献是使这一任务具有更为广泛的代表性,是通过文学技巧和文学外技巧的比较来展开批判。

里尔克((Rainer Maria Rilke,1875-1926)

二

现代主义的分析性内省,并不局限于单一类型或模式,它是小说和戏剧的显著特点。然而,诗歌是建立在早先对语言力量的抒情性沉思默想的传统上的,因此尤其拥有大量的范例。十九世纪沉思性诗歌曾经坚持不懈地探讨上述那些浪漫主义的经验。这种关注到了二十世纪便成了现代主义发展中的一个主要问题,我想通过三位诗人的作品追溯它的由来,即史蒂文斯(1878-1955)、里尔克(1876-1926)和瓦雷里(1871-1945):一个美国人,一个奥地利人和一个法国人。

现代主义虽然被公认是国际性运动,却并非产生于同一个源泉。这三位诗人的个性和民族特点是颇为不同的。史蒂文斯的早斯作品成为本世纪二十年代美国诗歌复兴的一部分,长期以来,他主要被认为是美国的文体家和第一流诗人。他独特地表现了对于吸引众多美国作家的地方色彩和民族特点的关注,而且他还能独特地用地方上粗俗的俏皮话来减弱他的讽刺,并容许恰恰为瓦雷里一类诗人所嫌恶的那种开玩笑的行为。瓦雷里坚定不移地但也并非毫无批判地遵循法国理性主义传统,他的优雅和准确是民族特征的理想化的体现。作为马拉美的友人和同行,他在这三位诗人中最接近象征主义,他在十九世纪九十年代发表的第一批诗歌就是按照风行一时的法国模式所写的习作。里尔克则表现了另一种影响,他和史蒂文斯一样,也对现代艺术感兴趣。由于他和罗丹的交往,他与现代艺术的联系是特别牢固的。里尔克植根于德国文化,这一点表现在理想主义和神秘主义方面,他的理想主义和神秘主义把他与另外两位诗人明显地区分开来。譬如,他可能会奇特地坚持认为他的灵感必须具有强烈的魔力——从虚构主义的观点来看,这颇有回复到原始状态的意味,但是,比起里尔克来,史蒂文斯和瓦雷里却是更为明确的虚构主义者。另一方面,史蒂文斯和里尔克都同样宣称,他们的意图是要应付人类状况的某些方面,而瓦雷里则不愿把他的作品看作是任何意义上的工具,他宁愿使自己的诗作保持“纯洁”——这又是遵循法国传统。(参阅D. J. 莫索普著《纯诗:法国诗歌理论和实践研究,1746-1945》,牛津,1971年。)

最好的里尔克

作者: [奥] 里尔克 著 秀陶 译

出版社:广西师范大学出版社·纯粹Pura

出版时间:2020-09

然而,这三位诗人都明显地属于早期现代主义那一代人(普鲁斯特、霍夫曼斯塔尔和曼也生在十九世纪七十年代),他们的特点是,无论从年代上说,或是从概念上说,他们都与十九世纪有密切联系。后浪漫主义问题仍然是目前最为人们所关切的问题,它要求新的反应。史蒂文斯声称(《论现代诗歌》),他写的是:

思想的诗歌,那思想在寻找

能使它满足的东西。它并非始终都

寻找:布景已配好;它重复

脚本里的台词。

随后,戏剧变成了

别的东西。它的过去成了一种回忆。

诗歌确定的过去被看作是一种“回忆”,现代诗人的任务是关心存在的需要,即“寻找/能使它满足的东西”。既然这不能通过旧的传统来解决,那就必须通过虚构来满足,因此,技巧,即“寻找”的行为,就成了兴趣的焦点。这一兴趣并不只是概念上的,因为技巧也是文学的对象,即正在进行“寻找”的“思想的诗歌”。

这里不可能涉及这些诗人们的整个领域。我只想探讨一下他们是如何发展我已提及的两个重要主题的:第一,自我的问题,自我对世界的直接经验和它与世界的关系问题;第二,关于意义和价值的比较一般的问题——尤其是超然存在的问题。这两个主题在人类存在问题上形成两个极端,我们可以用里尔克的术语来说明它门的截然相反的倾向——das Nächstese和das Namenlose:即最近的和难以名状的,或者,直接的和不可言喻的。我们首先探讨das Nächstese,即直接的。

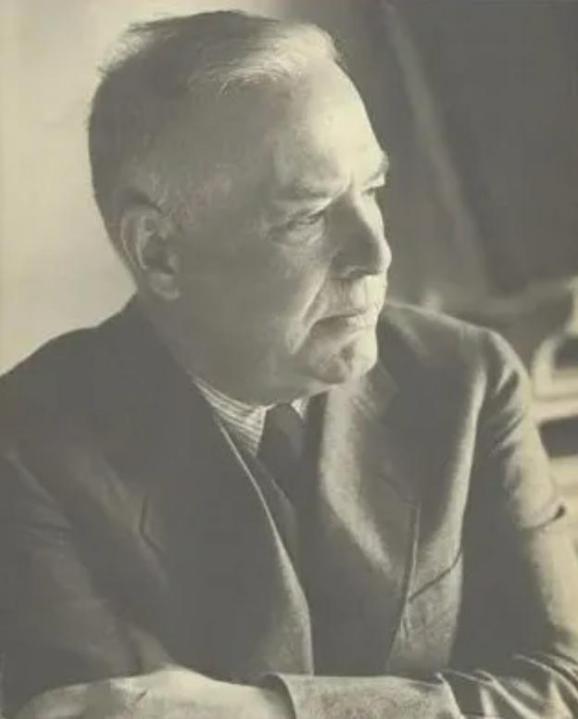

华莱士·史蒂文斯(Wallace Stevens,1878-1955)

三

在对自我和世界的探讨中,我们的诗人们发现这两个术语都没有足够的稳定性,从而也不允许人们对它们的关系作出定论。的确,作为虚构主义者,他们必须提防最后的断言和权威性的意见,包括他们自己的结论。因此,他们的探索工作不是连续发展的,或累积的,他们描述并分析一系列不连贯的情境和态度。对于“寻找/能使它满足的东西”的需要构成这些探索的基础,但这种需要不可能、也许根本不能始终都得到满足。

我们所探讨的最直接的经验资料似乎是一种不及物的意识,它除了在安排自我的游戏中作为筹码外,与外部事物毫无关系。这种经验所暗示的态度是主观的克制和退缩的态度。在唯美主义提供最新范例的情境里从事写作,这个态度是很有诱惑力的。诗人们采用那喀索斯形象,就表明了他们的兴趣。瓦雷里尤其欣赏纯粹的排他性(瓦雷里:《戴桂冠的》,载《法国新书》,第三十六卷,第8页。):

我把孤独称为封闭形式,其中

的一切都是活生生的……我周围的

一切则分享我的存在。我室内的墙

壁似乎是我的意志结构的外壳。

然而,即使在这里,瓦雷里也与美学家不同,他不是欣赏这种情境,而是留心观察自己怎样去创造它,维持它。把重点放在技巧上,这也许是不充分的,正象史蒂文斯表明封闭体系受到来自它要排除的东西的压力时那样(史蒂文斯:《秋天的曙光女神》,载《诗选》,第417页):

仅有一支蜡烛的学者看到

北极的光辉闪耀在世间万物的框架上,

而他就是万物。他感到害怕了。

华莱士·史蒂文斯诗全集

作者: [美]华莱士·史蒂文斯 著 陈东飚 译

出版社:作家出版社

出版时间: 2021-08

当我们放弃封闭状态,并从关心纯然的存在转到关心世间的存在时,就产生了外部关系问题。

在这一点上,虚构的任务就是用令人满意的语文来描述这个关系。一个可能的目的是恢复浪漫主义的那种自我和世界之间的互换,亦即史蒂文斯所说的“至福的联系”。而里尔克则使用有机过程的浪漫主义隐喻,他通过呼吸的意象来赞颂这种互换关系(里尔克:《致俄耳甫斯的十四行诗》II.i,载《诗集》,第一卷,第751页。):

呼吸,你无形的诗歌

纯洁的世界空间

不断变换成这特殊的存在。平衡,

我在平衡中有节奏地出现。

然而,这是一个特殊情况。当我们把它作为一种能够满足需要的虚构而加以检查时,我们可以说,它以假定为论据来证明一个更有反抗力的媒介,或更难对付的主题,诗人的节奏达到宇宙状态是太容易了。现在,许多其他诗歌都试图产生更大的浓度:因此,史蒂文斯或使天空布满密雨,或使天空霜冻;瓦雷里的主人公或顶风而进,或逆水行舟。但是,由于使环境更具有挑战性,由于试图更公允地评断世界的反抗性,那种至福的联系便愈来愈难、最终成为不可能的了。引起关系问题的一些隐喻概念——亲密关系、相互关系、向心性——让位于相反的概念:异化,对抗,疏远。正是这种对立关系,而不是和谐关系,往往被视为准则(里尔克:《杜伊诺哀歌》VIII,载《诗集》,第一卷,第715页。):

这是(我们的)命运:对立,

而非其他,并且永远对立。

杜伊诺哀歌

作者: [奥]里尔克 著 林克 译

出版社: 重庆大学出版社

出版时间: 2015-08

自我和世界之间戏剧性地不断变化的关系,当然可以从个人关系方面来加以描述,允许个人感情的流露给主题增添色彩。此外,当出现这一情况时,个人的重点是互不相同的。史蒂文斯的意象倾向于概念化、拟人化。里尔克的意象可能是无法接近的,超人的。对照来看,瓦雷里的意象则是肉感的,甚至充满情欲的,虽然远非耽于声色(瓦雷里:《躺椅II》,载《全集》,第一卷,第1663页。):

我的夜,你纯洁的面的困倦轮廓引向

一片破碎的温热而成熟的肩背,刚刚

触到我的嘴唇;吸饮这活的女性气质

我成了神灵,默默地在人类的对岸。

从形体上说,这个观察者离得很近,几乎可以触摸到。从思想上说,他则被他对面的那种地形所隔开。诗中再现的肉体性经历了由实体到虚构的重大变化:

你呼吸吧,我的孤独想象的子女。

——这最后一行诗既不是为获得技巧而骄傲,也不是对它“幻想”状态的讽刺,它在这两者之间保持着平衡。(詹姆斯·劳勒在《清晰,眩晕的凤凰》一文中研究了瓦雷里诗[包括这首诗]里睡女人的形象,该文载《现代语文注释》,第八十七卷,第4期,1972年5月,第616-629页;重印于《作为分析家的诗人:论保罗·瓦雷里》,伯克莱,1975年,第149-165页。)

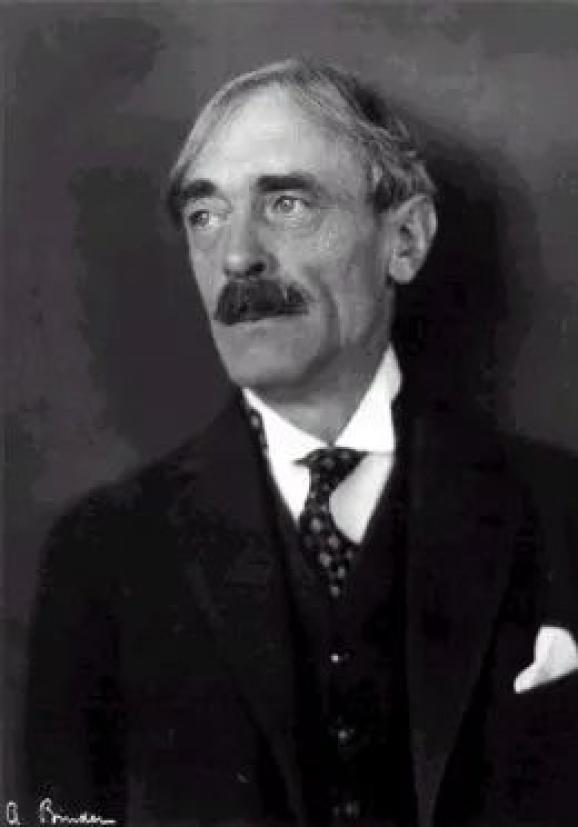

瓦雷里(Paul Valery,1871-1945)

瓦雷里暗示:观察不是被动的:观察者可以对他的经验起作用,从这个意义上说,他的经验决不是客观的。这一认识是现代思想的关键,它的影响远远超出了文学的范围。然而,对作家来说,它为他的虚构提供了一个正当的类比,即眼睛的技巧可以证明创造性思想的技巧具有充分根据。瓦雷里的反讽表明他注意到这个设计中的重大缺陷:危险在于同客观经验资料失去联系,而这种损失则是三位诗人都必须正视的。瓦雷里的反应通常都不超出反讽的范围:即使不能令人满意的经验也毕竟是他的分析磨坊里的谷物。但是,对里尔克和史蒂文斯来说,他们沿着过去的分析朝着社会向善论突进,因而更深切地感到失去了这种联系。所以,他们怀念那些没有修饰的资料,正如里尔克所说,那些资料是“你无法损坏”的东西。在史蒂文斯的作品中,有一种往而复返的对于纯现实诗歌的强烈喜爱(史蒂文斯:《纽黑文的普通夜晚》,载《诗选》,第471页。):

纯现实诗歌,未受

转义或越轨的影响,向词语直进,

向固定的目标直进,那目标

在最精确的地点就是它自身,

正因为它纯然是自身而固定。

史蒂文斯不仅想恢复这个目标,他还“向词语直进”。和从前一样,我们发现文学情境和存在情境之间有相似之处:在这里,感觉的恢复激起用词风格的更新。虚构主义者的特殊兴趣在这里与现代更广泛关切的语文净化问题联系在一起。我们还能发现与他们对这“纯”目标的怀念相似的东西。十二世纪创作中若干写实主义运动正是起源于这种感情。然而,这些天真的写实主义者都提出“客观的”描述,好像他们可以因此而避开一切技巧,虚构主义者则是比较审慎的。

严格说来,对这个自给自足的目标的怀旧情感是永远也无法满足的。它是对必然侵入的、变形的自我之作用的一种感情反应。虚构主义者以更加自信的口吻声称,这个自我不需要辩护。因此,我们发现史蒂文斯放弃了上面所说的那种怀旧的、“纯粹的”现实,并把这个词语重新解释为一个包罗万象的、创造出来的人类世界(史蒂文斯:《三篇学术论文》,载《必要的天使》,第76页。):

我们眼见的东西可能是生活的

文本,但人们对这个文本的沉思,

以及对这些沉思的揭示,也同样是

现实结构的一部分。

人们可以把这看作是虚构主义的中间立场。但是,还有一个更有雄心的、更为极端的发展。在这个发展中,迄今一直持辩护态度的自我好像采取了攻势,声称外部世界在某种程度上依赖于人的作用。里尔克在两个层次上发展了这一主题。他有时认为存在依赖于一个半神秘的空间,这个空间是存在的根本,它可能会得到也可能会失去。当自我谨慎地隐藏起经验时,它就挤压客观事物的空间。但它也可以倒转过来,使自己向客观事物开放,为它们更充分的存在而向它们提供自己的内在空间。这样,它就成了客观事物的主人,而不是它们的不自如的客人。里尔克实际上依据自己的神话向我们提供了关于事物变化的另一个论点。对这个道德的、甚至友爱的关系,他曾用更加带有文学色彩的语言加以表述。他认为,说就是自我向事物提供的存在可能性(里尔克:《杜伊诺哀歌》IX,载《全集》,第一卷,第718页。):

我们在这里可能说:房屋,

桥,井,门,罐,果树,窗户——

至多说:柱,塔……但你懂得,说;

哦,说那些甚至连事物也从未具有的

深刻的意义。

瓦雷里诗歌全集

作者:[法] 瓦雷里 著 葛雷 梁栋 译

出版社: 中国文学出版社

出版时间: 1996-08

正如在说和说出事物名称时所体现的那样,语言成了存在的载体,自制的姿态把它置于为其他事物服务的地位上,把仅仅是自我表现的东西变成苏珊·桑塔格所的“仁慈的唯名论”。(苏珊·桑塔格:《激进意愿的风格》,伦敦,1969年,第25页)当诗人要说事物的名称,并通过语言清晰地说出它的时候,他不是在贴标签,而是在爱:给它增添意义的强度,这个意义只有通过人的干预才能得到。增添意义有助于自在的感性客体,这当然是虚构,但却是一种其典型姿态与一般人类世界相关联的虚构。这种关联为里尔克作品中行为的连续性所加强,这类行为包括具体的人与人之间的冲突,其中采用了同样被赋予道德意义的关系模式。

四

在最后这一部分,我将研讨虚构主义者对价值问题的反应,以及对下列这些超验观念问题的影响:不论是超验主体的问题,如在隐蔽的神秘经验方面,还是超验客体的问题,如在对神性的态度方面。两者都曾受到十九世纪思想的攻击:一方面受到各种形式的实证主义的攻击,这些实证主义观点是虚构主义背景的一部分;另一方面又受到腐蚀性的、有组织的宗教生活的攻击,这种宗教生活最终导致尼采宣称上帝死了——这是虚构主义者的观点,它使人类既成为创造者,又成为破坏者。因此,超验主义是一个困难的类型,就像里尔克的“直接性”所暗示的那样。当然,它在这以前和以后都是困难的:和查理二世一样,上帝也是一个不受良心控制的消亡的时代。但对那些早期现代主义者来说,上帝的消失是以事件的力量被感知的,而不是仅仅作为一种形式被看到的(史蒂文斯:《两三个想法》,载《遗著》,第216页。):

看到众神在半空中烟消云散,

化为乌有,这是一种伟大的人类经验。

史蒂文斯是十分典型的,他既记载了这种经验,又记载了他接着提出的挑战,即“用他自己的语言来解析生活和世界”。

瓦莱里与纪德通信选

作者: [法] 保尔·瓦雷里 [法] 安德烈·纪德 著 吴康茹 译

出版社: 中华工商联合出版社

出版年: 2018-08

瓦雷里对他自己才智的认真磨炼就是一个恰当的例子,纯然地脱离隐秘的和公开的超验过程。乍看起来,这似乎主要是一个否定的反应:人们很难发现瓦雷里的作品中提供了什么新的价值。这一点是可以理解的,因为他极端厌恶想向人们提供和赞许什么东西的作品,那些作品违反了他的关于纯洁性的理想,这个理想只能是由平静而严厉的自我剖析来支持的。他抱着坚决超脱的态度,发表了几乎认为写作即游戏的游戏文学观点。是“几乎”认为,但不是“完全”认为(瓦雷里:《文学》,载《全集》,第二卷,第546页。):

一首诗必须是智力的节日。它

不能是别的什么东西。节日:这是

游戏,但却是严肃的,有获序的,

有意义的。它是一个赎罪的形象,

不是人们通常的形象;它也是一种

状态,其中的努力就形成节奏。

“严肃的”,“有意义的”,“赎了罪的”,瓦雷里的自给自足毕竟不是中立的,而是通过内部产生的规则或约束力(以真正虚构主义者的方式)从事于价值的创造,使这些规则尽可能地严格是“游戏”的一部分。因此,瓦雷里要求技巧和严格性,追求方法,常常蔑视纯粹写作。这虽然带有一种不偏不倚的态度,但却是人本主义。人们甚至可以描绘出它的世俗的神话,即地中海海岸,它那含有海上生活气息的力量标志着《海滨墓园》和《年轻命运女神》中鼓舞人心的高潮,它们反抗力使苏格拉底成为(瓦雷里:《尤帕利诺斯》,载《全集》,第二卷,第116页。)

一位虚构的英雄,战胜狂风,富有

再生的力量,永远可与无形故人的

力量相拉衡……

我们在本文第三部分已经遇到把世界视为一种反抗力的观点。当然,瓦雷里把生活描绘成持续不断的英勇的实践,这不过是神化了世间的存在:一种世俗的神话,它强调世间的、而不是世外的存在。在这点上,他的人本主义同史蒂文斯和(有所保留的)里尔克的人本主义是一致的。他们的反超自然主义无异于一场论战,它使人想到尼采“忠于人世”的训诫。“人世”在史蒂文斯和里尔克的诗中的确成了充满意义、极有威严的词语,而与它相对的领域则受到史蒂文斯和瓦雷里的指责,因为他们蔑视超自然的图解——即史蒂文斯所说的天堂“闪烁的帷幕”。

里尔克诗全集 珍藏版(全四卷)

作者: [奥地利] 莱内·马利亚·里尔克 著 陈宁 何家炜 译

出版社: 商务印书馆

出版时间: 2016-01

但是,里尔克提醒我们,现代主义并不全是世俗的运动。虽然他早期虔诚诗歌中的信仰后来失去了,但超验哲学对他仍是一个实际的选择:尽管他忠于人世,他却感到(里尔克:《全集》,第二卷,第252页):

然而,后面是难以名状的事物,

我们本来的形象和领域。

但他也是一个把信仰断定为虚构的很有才华的人。他那给事物以“空间”的典型的感觉模式,可以扩展到神话中去,就象在他描写独角兽的十四行诗里所写的(里尔克:《致俄耳甫斯的十四行诗》II.IV. 载《全集》,第一卷,第753页。):

当然它不存在。但既被人爱,

它就成了地道的兽。人们总(为它)留

下空间。

……人们喂它,不是用谷物,

而总是用存在的可能性。

在里尔克的超验倾向和他对它可能的重要起因的意识之间存在的张力是有根据的。这种张力表现在他对一个为现代作家所广泛使用的超验形象的态度上:天使。(参阅迈克尔·汉伯格著《诗歌的真理:从波德莱尔到二十世纪六十年代现代诗歌中的张力》,伦敦,1969年,第28页。)对里尔克来说,这个形象可能是无法接近的,完全是超人的,它使我们气馁地想到自己的有限。或者,作为介于人和神之间的东西,它也许是人类成就的可能仲裁者或赞助者,因而可能为谦卑的人们所追求,或为高傲的人们所抛弃。而且,它也可能是诗人自己达到极限的虚构,是想象过程完全实现的意象。显然,不能给所有这些现象以任何单一的价值。已经发生的事情用现代神学术语来说是很普通的:它们变成自由浮动的隐喻,不须遵循它们原来的意义,而且的确还可能故意颠倒那个意义,使其成为人本主义论事的一部分。在史蒂文斯的《现实的天使》中有一个很好的例子,那天使宣称:

我既无灰色的羽翼,又无金属的衣衫,

我活着,也没有微热的光环。

为了让人们更好地观看,他把人们的目光引向人世,而不是天堂。

《现代主义1890-1930年》英文版

我们还必须说明这个形象为什么会受人欢迎。为什么天使会如此反常地引人注目?在天主教哲学家雅克·马利坦所说的“天使主义”中可以找到线索:人类认识范围试图获得独立的罪恶,以及竭力想得到纯精神模式的罪恶。(《笛卡儿,或天使的化身》,载《三位改革家:路德,笛卡儿,卢梭》,伦敦,1928年,第53-89页。阿伦·塔特在1951年论坡的文章《天使的想象》中从文学角度发展了马利坦的论点;该文重印于他们《四个年论文集》,伦敦,1970年,第401-423)马利坦发现了现代思想中所持有的这种异教的骄傲,并追溯到笛卡儿。我们用不着赞同他的托马斯主义就可把“天使主义”应用于现代的想象,尤其是应用于虚构主义者。虚构主义者的分析把世界分解成有待重新安排的技巧网,因而就有了一种明显的诱惑,诱使他们把自己看作是支配世界的完美的天使。人们可以看到他们奋力抵制这种诱惑,保持他们对人世的忠诚,并断言自己是无助的,卑贱的。但是,所有这些诗人偶尔地都屈服于天使主义的骄傲,尤其是瓦雷里:他在笔记中写道,德加曾称他为天使,而德加比他想象的还要正确。因此,以瓦雷里描述天使的散文诗结束本文很恰当的,这篇散文诗是他去世两个月以前完成的。他在诗中成功地体现并抵制了骄傲的诱惑。和那喀索斯一样,天使也观望着他自己的影像。他惊异地看到那影像在哭泣,他那光辉的智慧创造了准确的奇迹(瓦雷里的散文可以与之媲美),但却徒然:悲伤属于另一个世界,即人的世界,因此他无法理解它。他那不能理解的状况不仅给人深刻印象,而且也令人哀怜(瓦雷里:《天使》,载《全集》,第一卷,第206页):

“呵,真使我惊异,……那迷人

而可怜的头呵,难道在光之外,还

有其他什么东西?”

光是天使的环境,是不受物质影响的意识的清纯宇宙,但同时它也是一个禁闭的领域,从中是放射不出他那金刚石般的光辉的:

通过永恒,他不停地去认识,

却不能彻底理解。

这种反讽和自相矛盾,对虚构主义者来说,就像是一块虔诚信仰的试金石。必须承认思想的力量和它固有的局限,这就是给他们的特权,也是对他们的惩罚。

华莱士·史蒂文斯(Wallace Stevens,1879—1955),美国著名的现代主义诗人,有“诗人中的诗人”“批评家的诗人”之誉。出生于在宾夕法尼亚州里丁,就读于哈佛大学,后进入纽约大学,大部分生涯在康涅狄格州哈特福德保险公司度过。1955年,获得美国普利策诗歌奖。代表作有《诗集》(Collected Poems)、《冰淇淋皇帝》(The Emperor of Ice-Cream)、《必要的天使》(The Necessary Angel )等。

赖纳·马利亚·里尔克(Rainer Maria Rilke,1875—1926),奥地利作家,20世纪德语世界最伟大的诗人,德语文学史上唯一堪与荷尔德林比肩的诗哲,对中国白话诗创作具有非常大的影响,一生创作了大量诗歌、散文、戏剧等作品。早期代表作为《生活与诗歌》(1894)、《梦幻》(1897)、《耶稣降临节》(1898)等;成熟期的代表作有《祈祷书》(1905)、《新诗集》(1907)、《新诗续集》(1908)及《杜伊诺哀歌》(1922)等。此外,里尔克还有日记体长篇小说《马尔他手记》。

保尔·瓦雷里(Paul Valery,1871.10~1945.7),法国象征派大师,法兰西学院院士。他的诗耽于哲理,倾向于内心真实,追求形式的完美。代表作品有《旧诗稿》(1890~1900)、《年轻的命运女神》(1917)、《幻美集》(1922)等。

(本文选自马尔科姆·布拉德伯里(MalcolmBradbury)和詹姆斯·麦克法伦(James McFalane)编著《现代主义:1890-1930年》一书,1978年版。译文发表于《外国文学》,1992年第2期)

原标题:《克拉斯诺:比起里尔克,史蒂文斯和瓦雷里却是更为明确的虚构主义者(赠书名单)| 纯粹阅读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司