- +1

一个人的生命能撑起大历史吗?这是杨苡和她的时代

历史是由一个个鲜活的生命层累而成的,个体的微声,可以对抗宏大叙事的黑洞。时间长河中那些熠熠生辉的女性,更照亮了一个时代的肌理与情感。没有她们,历史是不完整的。

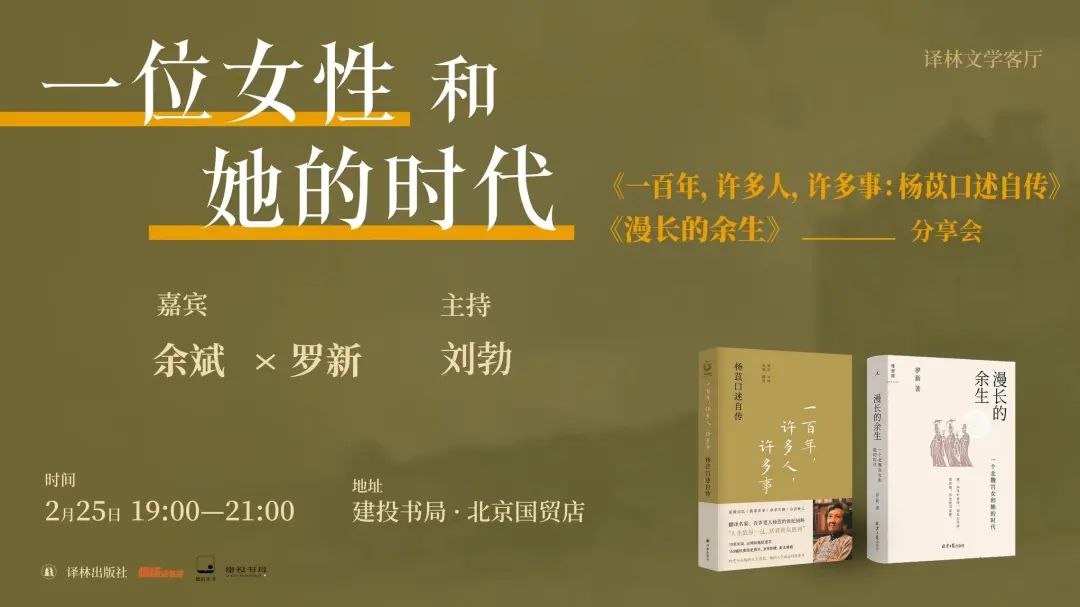

2023年2月25日晚,余斌与罗新两位老师做客北京建投书局,历史作家刘勃担任主持,与读者分享写作背后的故事,共话《一百年,许多人,许多事:杨苡口述自传》和《漫长的余生》两部作品,追忆“一位女性和她的时代”,在个体的生命史里,触碰历史长河的涟漪。

今天,我们分享这场活动实录,希望借由这篇文章,与读者们一起以倾听抵抗遗忘,用细节抵达历史的真实与温度。

什么是重要,什么不是?

回忆她们,是在抵抗吞噬

刘勃:非常感谢大家来参加今天的活动,我读了余斌老师这本《一百年,许多人,许多事:杨苡口述自传》,然后在网上到处翻看到一些评论,有人就说杨苡先生经历过那么多大事,好像她对大事件也没有什么思考,甚至于很多大事对于她来说基本上不存在。当时我忍不住回了一句,现在时代的特点就是低质量的思考太多,而真真切切的感受太少。这本书的价值就在于给我们提供一份特别真切的那一百年的感受。说完这个话之后,我想到罗新老师的《漫长的余生》,我读罗新老师书的时候,我的感受是罗新老师想写王钟儿,想写更具体的她的一生。但作为一个严谨的学者,我们面对的史料实在太受限制了。所以很多具体的生活的感受、生活的细节都被我们的宏大叙事吞噬掉了,没有能够传下来。

像杨苡先生这个回忆,就是在对抗那个吞噬一切的黑洞。由于我有这样的一个感慨,所以促成了今天余斌老师和罗新老师的对谈。我的贡献很微小,下面把话筒交给余老师、罗新老师。

罗新:我现在读书太不严肃了,翻得很快,好多细节也不看,《一百年,许多人,许多事》这本书我本来就是想着一天两天读完就算了,但没有想到一开头看就把我给镇住了,不能够跳着看,只能够一个字、一个字地看。

我后来写了一个朋友圈,说好久没有这么享受每个字每个字不肯放松的这种读,不是为了快速往下读,不是为了读完,就是为了读每个字觉得很享乐,大概像年轻的时候读金庸这种感觉,或者30多年前读杨绛的《洗澡》,太有意思了,每个字都很精致。

我读书的时候喜欢在脑子里读出声音来,这样能够享受那种韵律、那种节奏,《一百年》这个书我读了好几个通宵,读完之后就想趁着那个劲研究一下,这个书里面怎么理一些线索,写作风格是怎样的。

这本书是杨苡口述史,当然是她的第一人称,但其实我后来认为不是杨苡的文风,我把杨苡的文章找了几篇看,我觉得是余斌的风格。所以后来我又发了一个朋友圈,说杨苡、余斌因为这本书可以不朽,这两个人对这本书享有共同创作的Credit。

余斌:其实我也读了罗老师的书《漫长的余生》,非常喜欢。说起来它和我写的东西是没有关系的,是南北朝时候的事,但好像罗老师这本书和我的书也有某种关系。到底是什么?就是一个时代和个体(或者说女性)的一种关系。

《一百年》出来了以后,纪录片《九零后》的导演徐蓓写了一句推荐语:“时代不是她的人生背景,她的人生就是时代本身”。这话我看过好多人引用,但是我不知道大家是怎么理解的。每个人都生活在某一个时代里面,都和这个时代发生关系。其实一个承平的时代还是战乱的时代,人和这个时代的关系是不一样的。我们每个人即使是同一个时代,我们和这个时代的关系也不一样。在一个比较和平的时代,很多人和所谓时代的关系可能比较远,或者说我们感觉不到有一种裹胁你的力量,你就可以是你自己的,自然而然的一个人生。

假如说是我们通常讲的那个大时代,就是所谓有那种时代的洪涛大浪,那就会把原来可能很边缘的人也都卷进来,罗老师在处理王钟儿和那个时代的关系时,表达了她与其他一些人和时代的关系是不一样的,她因为在宫里可能有一些卷入,而且还有作为一个女性她的命运怎样被她所生活的那个时代所决定。

我一边看这个书的时候,一边佩服罗老师的这个本事,就是我怎么还原那个时代。罗老师的书是一个全知的视角、整个时代的全景,但杨苡先生这个口述从形式上就是非常个人化的,个人的一个叙事。罗老师的书是全知视角,我这本口述史就是一个限制式的视角。我们经常说一个词叫脑补,口述可以脑补的东西太多了。正是因为我们有这么多留白,我们可以去脑补,读者可以放进去自己不同的东西。

至于口述史里面讲了很多细碎的,很细小的事情,和历史和时代这样一些大词比起来,可能显得微不足道。但是我们是以什么标准来判断什么重要,什么不重要?过去好像认为这不是一个问题,其实它是一个问题。你觉得很多历史它是和我们无关的,因为这些历史的描述把这些细节、把这些因素全部剔除掉了,所以觉得它无关。在我们的记忆里面沉淀下来的什么东西?我们个人的记忆和一种历史的叙述,历史的描述有多大的差距?我觉得这可以是一个关于重要或者不重要的标准,并不是我们想象的。要不然就是一个与我们无关的浮悬的,超越我们之上的一个抽象的历史。但是这个历史它没有温度,它就是好像莫名的一个存在。

活动现场照片

她的回忆,高度场景化

充满了动人的细节

刘勃:我经常会想到马伯庸的一个比方,他的小说常常是一个三明治,上面一层历史的宏大叙事是真的,最下面一层写到生活的质感,中间是虚构的人物故事。罗老师的写作困境可能是他不能像马亲王那么编。王钟儿的人生其实曾有无穷的可能性,我们说她是一个普通人,但毕竟和真正卑微的人相比,她又是一个很多人仰望的人。

罗新:这个时候你就羡慕小说那个形式,它可以发挥想象。但是我们不能,其实让我发挥我也发挥不出来,马伯庸那种能力我根本不具备,因此我就主动愿意受限于历史学的这些规则,每句话都得有根据才行。

刘勃:您写的内容都是有根据的,并且还有很多话不停地在提示我们黑洞的存在。

罗新:与其说是提示读者,不如说是提示写作者。你知道这背后有好多东西,可是再往前走一步就会出界了,所以你就在那停着,但又忍不住往里探一探。

罗新作品

《漫长的余生》

刘勃:可“探一探”这一笔就特别有魅力。余老师的工作则是各种细节和日常的交流,你跟杨苡先生聊天可能觉得特别有趣,如果作为一个阅读的对象的话,真的把她原样呈现出来可能有点太散了。最终我们读这个书的时候感觉特别流畅,这个整合的工作您大概是怎样做的?

余斌:我和罗老师的相反,我有特别奢侈的资料,杨先生可以跟我讲很多很多。但我一定会取舍,取舍之外,当然也有我自己的判断和看法。

刘勃:但在正文里应该都收着没说,在后记里边说了两句。

余斌:对。因为那是杨先生的口述。我过去也写张爱玲的评传,作为一个评论对象,我可以一直围绕她说好多好多。但口述史受到的限制是我在那里面什么都不能说,我只能在后记里面说,那是另外一回事了。我抽身出来了,那没有关系。在这里边必须消失。另外一种受限就是说,我希望我是一个透明的存在,读者感觉不到我这个记述人。

罗老师讲他分析这本书是杨苡先生的还是我的风格,我的回答是:都是。她的表达和我自己写文章肯定是不一样的,因为我是“操盘手”,我操盘肯定要留下痕迹的,这个是没有办法的,但是我肯定会在躲。这书首先是杨先生的风格,只不过这个杨先生不是写文章时候的杨先生,是说话时候的杨先生。我想大家可能都有这个经验,就是文字的形象和你说话时的形象是不一样的。在我看来,杨苡先生在她说话的时候是一个更生动、更饱满、更有意思的杨先生,我特别想捕捉到这些。

在内容上,我肯定不是一个完全自然主义的,有一句我记一句。我是把所有内容合在一块,又打碎了重做的。因为好多好多次的谈话,除了把它们理顺之外,还有一个取舍的问题。我选取的当然是我认为有意思的,这里并没有一个明确的原则,可能是我下意识的自觉或者不自觉的,对那些特别生动比较具体地传达出这个人的气质,或者这个时代氛围的东西特别感兴趣。这些地方我还会追着问,想知道很多细节。可以说是有一些是知识上的,趣味主义的倾向。

杨苡和余斌合影,在她的家中

刘勃:杨先生面对录音的时候她反应是什么样的?

余斌:因为她接受过很多的采访,她对这个采访比较有戒心,但口述实录时,她是在一个放松的状态,她不像在接受采访,它是介于聊天和采访之间,而且聊天的性质大于采访的性质。

刘勃:这是特别宝贵的一点。

余斌:我自己有这个体会,好多年前我的朋友叶兆言和我做过这样一个对谈节目。录音机一开我就觉得不对头,它像一个第三者在那。和杨先生对谈的一开始其实也没有录音,后来即便有了录音,可能物体存在的大小可能也会有一些影响,过去的那个录音机比较大,录音笔或者后来手机很小巧,几乎意识不到。还有一个是你讲话的对象,如果你关系密切或者说次数太多,对录音存在的意识也会淡化下去了。但有的时候她还是会突然想到,特别是一开始的时候,也会说“这个不要录”,但后来感觉不到录音的(存在),也混同了。

罗新:存不存在采访过程当中,出现车轱辘话,把上次聊的又说一下?原始资料里是否存在着这种反反复复的折腾?

余斌:这是绝对的。我们谈话从来都是这样的,从来都是跳跃式的,聊天是怎样的,你们马上回想一下,现在在聊的内容起点在哪?可能根本想不起来,我们的谈话就这样。

其实我也没有办法来左右这个谈话。比如杨先生这次就只说联大一年级的事情。有时候杨先生也会问我,明天我们讲什么?但到了“明天”,还是讲到哪算哪,说不定又讲到别的事情去了。讲述的这个状态非常重要。对我来说,一个鲜活的感受和一个教科书水平的那种反思,前者要重要得多。最难得的就是让这个对象进入到比较纯粹的回忆状态当中,她想这个事的时候其他她都不想,好像真回到过去一样。这个我觉得有一个条件,不是任何人都能做到这一点,这和杨先生记忆特点有关系,她的记忆特点就是高度场景化的。她会这样跟你讲,她就站在那,怎么怎么。她有一个很生动的想象,有很多很多的细节。我就不想把这些遗落,那就是随便她讲。

杨苡在讲述

当然,杨先生的记忆就这么好,有的时候没有问到这个区域,她没有想起来讲,但是你一问她,她有很多东西就又出来了。所以她有好多这个书里面出现的事情,不是说又重复了,又讲了,有的可能讲了几十遍,但是每一次讲的时候可能不同,有的时候就是一点细微的细节很有意思,又来了一点,我又镶嵌进去了,就是觉得有意思。

还有一个有意思的是,我整理出来的发表了或者打印稿出来了让她看,她看过了。比如说某一天我去了,她告诉我又想起来一个什么什么,她跟我讲我一听就知道,她是看过我写的文稿,她又有细节要融进来。所以现在想起来也是挺有意思。

罗新:那又有另外的问题了,这是我读书里面很大的困惑,这本书说起来是《杨苡口述自传》,其实只写了20多年,到1946年。她那时候才28岁,很多读者可能也想问:有没有可能把后面的再整理出来。

余斌:我已经面对了不少类似的问题,说我挂羊头卖狗肉,说“一百年”,其实三分之一都不到。冤枉我了,我也没有说到此为止,没有这么说。只是现在到1946年为止我觉得比较好处理,其实还在延续着。我再继续往后整理,再把好多东西归并进去。但我也不希望等到全部完成以后再出来,其实是因为有一个希望,希望杨先生还在世的时候,让她看到一些内容已经出版出来。

杨苡在阅读《一百年,许多人,许多事》

我们畏惧谈论的,她率真直抒

这才是真正的天真

罗新:杨先生在书里写了跟她先生之间的关系,她的子女怎么看这个问题?写这个的时候有没有这方面的顾虑?

余斌:是选择性的记忆。其实书里面还有一个令我印象非常深的细节,讲到她和赵先生去跑警报,那时候孩子刚刚出生,跑警报跑不远,正好在学校那个楼的楼梯里躲着,那时候杨先生非常害怕、非常紧张,赵先生就安慰她说不要怕,你看这个小孩长得那么漂亮,绝对不会炸到我们的。这个话讲的一点逻辑都没有,炸弹掉下来管你长的是美还是丑,但是这个话有用。杨先生自己也承认,当时她就感觉到有一种安全感,这不叫相濡以沫叫什么?有的时候可能是你忘掉的,你不承认的东西,它不是就一定不存在。

杨苡赵瑞蕻结婚照

一九四〇年摄于昆明

还有杨先生没有提到过,在这个书里面常常看到杨先生讲,这个人好看,这个人像个明星。杨先生有点颜控,赵先生长得挺帅的,可能想到那些让她不快的事情的时候,把这些都忘掉了。另外一点,杨先生她对这些是不避讳的,因为写出来了,更多的人知道了,可能会容易引一些误会。这是她性格特别的地方。常常我看到很多评论,议论杨先生的时候会遇到的一个词,就是天真。什么叫天真?天真也包括平常别人忌讳的事情她忍不住就说出来,也是这个性格的一部分。

还有就是我们中国文化的避讳。其实像这样子去写夫妻关系的书很多,只是这本是名人口述,大家特别关注,其实杨先生没有那么多的羁绊。其实要更新的不是这种害怕,而是大家的顾忌。这段争议就是说出了一些真相,中国有多少夫妻的生活就是这样的,只是没有人说出来。应该改变的是什么?是这种态度,是我们对真实的接纳程度。

活动现场照片

这本书有文学性吗?

“我想要的,就是它的鲜活、生动”

罗新:我认为这本书有这样的成功,是因为这个书具有强烈的文学性。我怎样认为一本书有文学性呢?我特别关注别人的书怎样编排。其实我猜想这个书的材料跟我做录音整理一样,都是乱的,所以肯定要重新做,重新做就意味着得有一个构思,一个布局。现在这本书呈现的布局很紧凑,让人读着停不下来。更不要说细节的地方都表现得很紧凑,很迷人。整体上也很迷人。

虽然这本书讲述的时间在她人生里只占不足三分之一的量,但又是真正的百岁老人在说事。她说到某某人,哪一年去世的时候怎样怎样,又觉得这个纵深感真的有点像读历史书,这个处理其实是很难的,包括杨家的,她自己亲人们的,堂哥、姐姐们的命运真的拉开了去看,就会有很长的历史感。

中国正史的《二十四史》里,我比较熟悉的是《魏书》,当然不只熟悉这个,因为我最近写王钟儿,所以把《魏书》读得滚瓜烂熟的。《魏书》是在这个历史结束没多久写的,刚过去十几年就开始写这个书。所以他写那些人,特别涉及到北魏末年这些人都活着,不仅活着,还有些都到敌国去了,到西魏去了。他定位到东魏末年,不能多说,这些人都很熟,好些人都是哥们,但是他写就好像这个人作古了一样,这个人到魏文帝的时候做了什么官,写到这就不写了,好像这个人死了一样,其实这个人还在。因为是同时代的事,差不了几年的事。他就用这种方式。你这个时间本来定在1946年8月,本来定在那个时候,可是你后来在这里边有非常巧妙地把后来长时间的拉上三十年、四十年。

特别不可思议。我觉得这里面有一种创作的表现。这不是一个编写者做得到的,这得是一个创作者。你真的能够知道哪个地方应该把视线拉长一点、哪个地方拉短一点、哪个地方说多一点。她说的肯定很多,但即便是多么复杂的,值得说的事,写出来都是特别克制。有的地方不多说,正是因为文学性除了文字之美,还体现在结构上。

活动现场照片

余斌:文学性恰恰是我没有特别在意的。我看到网上有一些议论,对这本书的负面评价,有人就说,这本书文学一点没有。我确实没有特别在意它的文学性,或者说我在意的不是通常认为的文艺性。其实有的历史作品也是这样,司马迁他的文学性到底在哪?我想要的就是它的鲜活、生动。所有的一切就是为这个,能够尽量还原,能够让读者身临其境。

第一层是,杨苡她本身的讲述就能够带给我们一种沉浸式的体验。另外还有一重也可以说,我也希望这种双重的现场感,一个是历史的现场感,一个是讲述时候的现场感,能够对接,能够互相映衬。书里有一些事情,前面讲过,后面也再交代一下,或者后来一下就跳到后面去了。有一些是我有意这么做,我觉得特别能唤起某种时代的沧桑之感。

当一个人他的命运和整个的故事完整地被叙述的时候,特别容易产生这种感觉,就是都已经画上句号了。对于杨先生来说,一切都是已经完成的故事。当然有一些我是会随着时间的进展讲,有一些,特别是她的家族的故事,我就想在后面就不再出现了,家族里的事情集中叙述,就特别容易产生这样的沧桑感。也想让书里的每个人物有一个完整的经历,完整的叙述。

还有一个很多人看来没有文学性的地方,但是恰恰是我要特别注意突出的,就是口语的感觉。这个稿子整理出来,我拿给杨先生看,杨先生也想做很多改动,后来我跟杨先生说,你不能改我的。因为杨先生她自己也写文章,她有她写文章的习惯,肯定是比较书面语,所以一改就明显地书面化了,不是说书面语是坏处,但要看用在什么地方。在这种口述当中,如果出现太多书面的表达就不太舒服了,而且会减少这种口述的生动感。我就是特意倒过来,把那个书面的味道给去掉,让它口语化。

刘勃:说到文学性,余老师博士研究的是现当代文学,他博士论文做的张爱玲,写了大陆第一部《张爱玲传》,但他教我们教的是是外国文学,可我觉得他体会最深的应该是古代文学。因为像古代文学的写法,类似司马迁写《史记》,司马迁当时有一段议论,说当年孔子在修《春秋》的时候,写那个鲁隐公、鲁桓公的时候,离得比较远,那话说得比较直白。写到了鲁昭公、鲁定公、鲁哀公的时候都是孔子亲身经历的事,写得比较隐晦。但是真正体现孔子水准的,是写得比较隐晦的地方。同样的,司马迁也是一样,他写到黄帝离他很遥远写得很直白,写到汉武帝写得很隐晦,但最抓人的是汉武帝的部分。传统文学最美妙的地方就是在那些看起来很平淡,但是好像并没有说什么东西。仔细一琢磨该说的都说了,这种地方特别有味道。余老师的书就特别善于体现这一点。

大家特别熟悉的马尔克斯《百年孤独》开头那个句式,实际上这种句式在中国的史书当中挺多,讲一个往事或者一个史官出来,对未来的事件做一个预言什么的,我们传统史书传统句式用得更加自然,更加不着痕迹。我觉得余老师的书里面不少地方都有这种味道。

罗新:我举个小例子,挺动人的。书里写到他们回南京,在那个船甲板上,用粉笔画一圈,五个人挤在那。杨苡刚生产完,还在哺乳。旁边人很多,但是她也要喂奶,别人无所谓,但是她是大小姐,她受不了。她的大女儿就指着过三峡时候的纤夫,问:“这些人为什么在地下爬?”。这些内容,没有生活经历的人是说不出来的,因为纤夫佝着身子,恨不得整个身体碰到脚面。小孩就看着这些人在地下趴着走。这个一定是杨先生的话,因为别人说不出来这个话。

余斌:我们讲文学性,当时看罗老师书的时候,感觉到是史书,但是也有文学性。比如说讲了王钟儿的经历,你要转入一个大的场景,就是宫里正在发生什么大事,你要推测和猜想她的思考和行为,就需要文学化的处理,我记得有好几处都是这么转的。当然有一些小说,包括您刚才讲的《洗澡》,为什么读起来畅快,也是因为文学性很强的缘故。

活动现场照片

互动时间

“这本书写得最动人的部分都是女性”

观众:听老师的对谈还是很受益,尤其是讲到这本书的角度。我觉得这本书确实是杨先生她自己的角度。比如说杨宪益也写过一本传记,我是在看您这本书之前看过他那本书《漏船载酒忆当年》,我看了这本之后,我又把他那本书找来再看了一下,我发现一个很小的细节,其实在兄妹之间记忆也是有偏差的。比如说大公主,在杨先生这本回忆里面其实是去上学了的,但是不好好上,所以没有上下去,但是在杨宪益先生印象里是母亲不让她上这个学。我觉得您这个书有这个特别独特的角度回忆出来这样一个回忆录,其实特别好。

罗新:那是必然的。为什么我会这么喜欢这本书。我出身寒微,小户人家,甚至小户都谈不上。但是后来上了北大,北大各种人物都有。我过去很不喜欢看大家族的回忆,我解释说因为我是小户人家,理解不了大家族。但是很奇怪,我读这个《一百年》特别喜欢,包括写那个家族的事特别爱读。我就猜想一定不是家族本身的问题,而是如何我们讲家族故事,带着强烈的悲悯,讲大家族内部的种种不幸,讲家族那种制度和家族结构带给其中的每一个人的压迫,这种我觉得杨先生就做到了,讲得让人很愿意看,能够理解她的情感、性格、立场,能够跟着她走,这是我为什么读得下去。

对她家族那一部分,我很愿意仔细地读,这也跟我这几年一直在研究北朝大家族,特别是女性有关,我的大家族研究一定从女性出发,因为给出一个不一样的叙述。杨苡先生的叙述确实不一样,她的大家族说得最动人的部分都是女性。当然她也没有什么男性在身边,就一个哥哥。我觉得这一部分是跟我们对家族的理解不一样。这本书对很多事情丰富了我们的理解,甚至清洗了我们的理解,比如说对家族,对西南联大,对大后方。这是丰富了我们的历史。

余斌:所有的有价值的书都应该对我们既存的一些观念,特别是已经固化了的东西,形成某种挑战、某种质疑,全部都和教科书一样的那没有价值。生活远远大于观念,它的本身,我觉得可以颠覆很多东西,可以校正、修正很多原来的想当然。

我可以说是没有特别接受过专业训练,我自己在教比较文学专业,但是我又没有很强的专业意识。比较文学里面有一个概念,泛化起来我觉得很有用,叫“异国形象”。我们怎样去想象别的国家?异国形象一定是一个集体想象力,是一个想象物。

其实我们想象其他的人群,比如说大家族,我们都会有一个判断,历史有的时候也是一种集体想象,里面附着了很多很多想当然的东西。怎么破掉想当然的东西。很多口述就是你罩不住的,你用寄存的观念根本罩不住它,肯定会露出来,冒出来。不可能像一个盒子一样,妥贴地放进去。不是胳膊在外面,就是手伸在外面。但真正的好书,我觉得都应该有这样的效果。

杨先生对这个大家族她是有一个认知的框架,就是巴金的《家》。她有相当程度上用这种眼光看她身处的家庭。任何一个人其实都是矛盾的,很多人对这个大家族只看到它的负面,但是有的时候有意无意间又会有那种家族带来的优越感。杨先生对人家提“家族”非常非常反感。所以杨先生去世了以后,好多标题党“名门闺秀”“最后一个贵族小姐”,杨先生看了以后肯定头疼。这些她是非常反感的,但是不妨碍另一面,就是杨先生有时候流露出的优越感,还是和这个家族有关系。她对赵先生的优越感可能也有这个方面,就是她的门第。这是一个真实的,完整的一个人。我们要看到的不是一个完人,要看到的是和我们相通的,能够理解的一个人。

观众:有的人有一种说法,说书里面只在谈情爱、家庭,一个一百岁的人没有反思,我当时没有回复出来,我想请老师们给一点更有力的回复。

刘勃:我好像在活动一开始说的就是这个。实际上对这一百年的反思的标准答案难道还少吗?事实上正是因为我们太熟悉那些标准答案了,也许我们不必再看一遍了。从一个个人的小情小爱、生活体验当中,可以看到这一百年其实有非常非常多的层次。虽然杨苡先生提供的,肯定远远不足以反映这一百年的层次所沉淀出来的东西究竟有多丰富,但是至少多了这么一份小情小爱,让我们对这一百年的感受要具体多了,亲切多了,更像是一个人和人的交流,而不是一个人和概念的交流了。这就是这本书不可取代的价值。

原标题:《一个人的生命能撑起大历史吗?这是杨苡和她的时代》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司