- +1

崔凯谈谷物与人类文明

崔凯(章静绘)

相较于知名农业专家、食品工程博士与上海交通大学MBA课程教授这些身份,崔凯先生更乐意以“农家子弟”与“(半个)文艺青年”自居。这使他的新作《谷物的故事》在具备恢弘的文明史、全球史视野的同时,有了更接地气的人间关怀和更加生动的言说方式。一方面,他“能够跳出书本”,用“产业、经济和社会的视角”切入看似微末而易遭忽视的小小谷物,从中发现人类社会的大问题;另一方面,他举重若轻,要言不烦,尽量少说“黑话”、多说“人话”,对各种现实问题做了深入、清晰的梳理与分析。近期《上海书评》请崔凯聊了聊关于谷物的那些事。

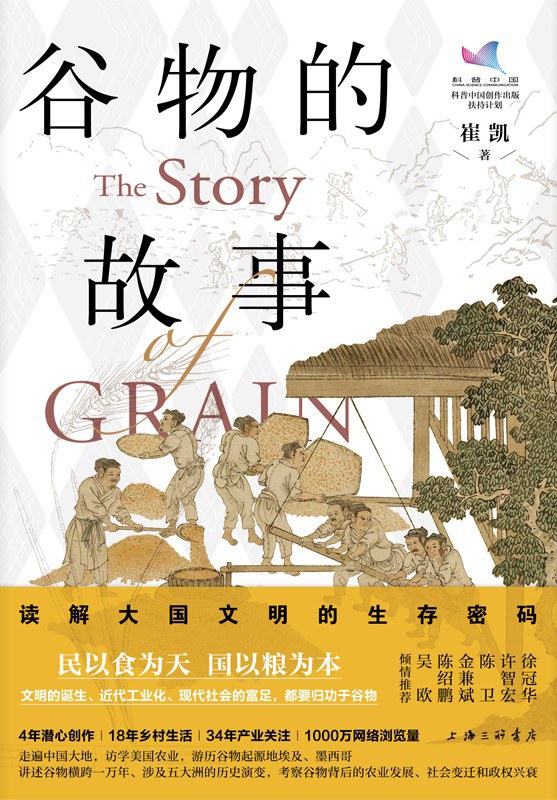

《谷物的故事》,崔凯著,上海三联书店2022年9月出版,336页,49.00元

能请您谈谈写作《谷物的故事》的缘起吗?

崔凯:首先,我和谷物有着与生俱来的缘分。1970年,我出生在吉林省吉林市一个叫孤店子公社的地方,当时家里就是一间茅草房,一直住到上高三。房前屋后就是连绵几十里的农田。放学以后作业很少,一群孩子就在田野里疯玩,捞河鱼、掏鸟窝、抓田鼠。也干过一些坏事,到了秋天,我们一群熊孩子会从放学路上经过的豆田里拔出几株成熟的豆株,坐在地头,用火柴把秸秆点燃,随着“噼噼啪啪”的响声,很快就能闻到黄豆烤焦的香气。等秸秆烧完了,大家七手八脚把火踩灭,在草灰中拾拣烤熟的豆粒,吃得嘴巴和手指沾满黑色的炭灰。

崔凯故乡村外的稻田(左边那棵树为崔凯父亲1977年所种)

崔凯回到故乡的村庄

当然,并不是所有的记忆都是美好的。遇到春旱年景,机井灌溉抽水,地下水位下降,村里的井水枯了,我要到几里外的一眼深井去挑水,挺累的。村民们也经常会为抢水灌溉发生械斗,致伤致残死。遇到病虫害,农田里植株一片一片的枯黄,会减产甚至绝收。这些经历是一种与生俱来的“田野调查”。或者说,从出生开始,谷物就是我生活的一部分。

其次,就受到我相对比较特殊的个人求学和工作经历的影响了。很多人关于农业的知识结构是宝塔形的——在学院里一路本硕博按部就班地读上去,而我不一样,是从整个农业产业的上游到下游,从田园到餐桌,都过了一遍。1988年,我考上了吉林农业大学。填报高考志愿时,老爸觉得有钱人会穿着毛皮大衣,就让我报了“经济动物”专业。没想到我一时笔误,写成了“经济作物”,就被录取到农学系。大学毕业实习时,我还去科尔沁草原上的一个乡镇管理过五千亩的稻田,每天骑着自行车在几个村子里跑,风吹日晒,蓬头垢面,回归农家子弟的本色。1997年,我在江南大学获得第一个博士学位,专业是食品工程。我是老家那个乡镇的第一个博士,有位村里长辈问我:食品工程博士毕业后是不是相当于一级厨师?毕业以后,我应聘去了上海的冠生园集团——大家应该很熟悉这家食品公司生产的大白兔奶糖。一转眼二十多年过去,虽然换过不同的公司,但我一直关注农业,调研过数以百计的农业相关企业,还担任过多家农业上市公司的独立董事。俗话说“读万卷书不如行万里路”,这些实践让我能够跳出书本,用产业、经济和社会的视角审视农业。其间忙里偷闲,我还在华东师范大学读了一个心理学博士,算是沾染了一点人文气息。

最后,促成这本书的直接原因,是2018年我在宾夕法尼亚大学做访问学者的经历。当时我选修了人类学系的《人类史大变迁》课程,由四个教授讲解,人类学的视角和全球史的视野给我很大触动。课堂上讲到一点谷物起源,一带而过。因为我一直关注农业,课后就想找一本书系统地了解一下,居然没有找到。我看过包括咖啡、甘蔗、胡椒、辣椒、棉花等物种在内的通识书籍,这些物种都是在地理大发现后走向世界的,欧洲人对此有着独特的情感记忆。相比之下,谷物是农业版图中的“主角”,是人类最悠久的驯化物种。其他物种作为“配角”已经树碑立传,主角却依然躺在被人遗忘的角落。就像法国博物学家法布尔说过的一段话:

我们在战场上殒命,历史却对这些战场大加宣扬;我们在耕地里繁荣,历史却对这些耕地充满轻蔑、不愿提及;国王的私生子都能在历史上留名,而小麦的源头却无人知晓。人类就是如此愚蠢。

时至今日,能够说出小麦、水稻、玉米、大豆起源地的人依然很少。当时我突发奇想:能不能用谷物的视角写一本人类史的书籍?四年时间,三易其稿,于是就有了目前这本《谷物的故事》。

《谷物的故事》将物种、农耕、历史、经济、战争、饮食和生活融合在一起,从远古时期的谷物驯化到现代的全球粮食贸易,勾勒出过去一万年的人类史画卷。令人好奇的是,史前社会的原始人过着狩猎采集的生活,食谱很杂,涉及块茎、野果、贝壳等诸多食物。为什么最终成为人类主食的是谷物,而不是西瓜或者猪肉?

崔凯:不妨来梳理一下这个过程。大约四百万年前,人类开始直立行走,双手被解放出来。大约一百万年前,人类开始使用火,吃上了熟食,但这两个变化以后相当长的一段时间里,人类和动物野兽的生活还是没有根本区别,依然朝不保夕,吃了上顿没下顿。

真正改变人类命运的,其实是一万三千年前人类开启的对谷物的驯化。当时地球突然遭遇了一次小冰期,古气候学称之为“新仙女木事件”。气温骤然下降了八摄氏度,相当于福州的年均温度变得和北京差不多。这次冰期大约持续了一千两百年,生态系统崩溃了,食物资源短缺,尤其是冬季,日子更加难过,人类不得不吃起了以前看不上眼的草籽。

我们可以想象一下:野果可以生吃,肉类可以直接烤食,而谷物籽粒却要一粒一粒捡起来,再去掉外壳,研磨成粉,吃起来不太方便。人类最早采集谷物,可能不是为了充饥,而是作为取暖用的柴草,或者保暖用的草垫。不过真到了挨饿的时候,蚊子腿也是肉,别说一粒一粒的谷物了。谷物不仅富含淀粉能量物质,而且含水量只有百分之十四,能够长期储存,可以帮助人类度过食物短缺的冬季。厨房里的猪肉和西瓜放几天就会变质。非洲闹了饥荒,如果我们想向当地灾民捐助土豆,轮船开到印度洋上,土豆就会烂了。如果以松子为主食,一棵红松要长到三十年,每年才能结出十斤松子,还要爬到十米高的树顶去采摘,一不小心就会摔成骨折——所以,松子只能作为零食。

发现了谷物的诸多好处,先民们二话不说,把手中的长矛一扔,拿起锄头开启了热火朝天的农业革命。今天回看,地球上大约有四十万种植物,只有六百多种被人类驯化栽培,最终成为人类粮食的谷物只有几十种,堪称万里挑一——谷物世界如同金庸先生笔下的江湖,挤上饭桌的物种都是经过几千年的“华山论剑”,才得以“登堂入室”。

有了谷物作为食物保障,人类的命运也发生了翻天覆地的变化:告别颠沛流离的日子,在农田周围开始定居生活,有了我们熟悉的村镇、城市和国家。粮食越来越多,不必所有的人都去种地,产生了职业分工,有了工匠、僧侣和艺术家,修建起金字塔和万里长城。一万年前,地球人口只有几百万,今天已经增加到八十亿,增长了整整一千倍。

您在《谷物的故事》中,尝试从谷物的角度对文明的盛衰兴亡展开比较和阐释。您认为,支撑华夏文明生生不息的一大重要原因就是谷物。这种试图为谷物“正名”“表功”的观点很有意思,可以请您简单谈一谈吗?

崔凯:回望历史,两河文明、古埃及文明和古印度文明都已衰亡,而华夏文明是个例外。主流观点认为,中国地处欧亚大陆东部,四周是天然的地理屏障。打开中国地图,东边是一望无际的太平洋,南面是瘴气笼罩的热带丛林,西边是难以逾越的青藏高原,北边是荒无人烟的沙漠戈壁。波斯帝国、马其顿帝国、阿拉伯帝国都曾经横跨欧亚大陆,但却没能跨过帕米尔高原和青藏高原。别人进不来,我们也出不去,这片土地上的人们可以按照自己的一套文明逻辑自我生长。

不过,“地理环境论“并不能解释所有疑问。比如:四千两百年前的冰期导致了很多古文明的衰落,华夏文明为何能熬过极端的气候变化?又比如:长城以北的游牧民族和中原的农耕文明相爱相杀了两千年,气候好的时候,双方相安无事,长城隘口还经常有自贸区,一旦气候不好,游牧民族遇上食物危机,就开始侵袭中原地区,但为何并没能导致华夏文明的彻底终结?

从谷物的角度出发,可以很好地解释这些疑问。

第一,中国有生长在黄河流域的小米,也称“谷子”,被誉为“百谷之长”。小米很耐旱,需水量只有小麦的一半。时至今日,在北方干旱贫瘠的农田里,当小麦和玉米都难以正常生长时,农民还可以种植适应性强的小米——一旦遭遇冰期,以小麦为主粮的部落或者饿死,或者远走他乡,文明就此中断,而超级耐旱的小米则可以继续养育我们的祖先。

除了小米,我们的祖先还种植着另一种抗旱谷物——糜子,也称黍米或黄米,《诗经》中那句大家都很熟悉的“硕鼠硕鼠,无食我黍”,指的就是它。糜子米粒略大于小米,今天在田野里已经很少见。过年前,很多北方人家会用黍米磨面蒸馍,里面包上豆沙馅,俗称“黄米团”,蘸上白糖特别好吃。我小的时候,算得上高档食物。很多农家还用糜子秸秆做成扫把,父母会拿它来教训闯祸的孩子。

第二,中国有生长在长江流域的水稻。经济学中有一个风险控制原则——不要把所有的鸡蛋放进一个篮子里。中国农业就有两个“篮子”:黄河流域里盛着小米和小麦,长江流域里盛着稻米。如果中国只有黄河这一个“篮子”,一旦面临气候变化或异族入侵,华夏文明很可能会像其他文明那样最终消亡。比如唐宋时期,北方战乱频发,从安史之乱到靖康之乱,大量北方难民涌入长江流域。恰恰是长江流域的水稻养育了一方民众。黄河和长江相距一千里,这种深层次的地理布局构成了世界上其他古文明所缺少的战略纵深。当黄河流域成为对抗北方入侵者的前线时,长江流域成为提供后勤保障的战略大后方。只不过,古代没有高铁和高速公路,要把长江流域的粮食运到黄河流域,还需要开凿一条大运河——就是隋炀帝干的事。大运河贯穿两大水系,东南富庶的身子,伸着三千多里的细长脖子,供养着西北长安这颗头颅。一边是北方的大漠孤烟,另一边是南方的小桥流水,运河成为沟通南北的经济大动脉,带火了沿岸的商贸经济,绵延千年。

第三,中国有精耕细作、小农经济的农耕文化。从古至今,中国一直面对人多地少的紧箍咒,种地不多花些心思,就养不活更多的人口。古代中国人摸索出一套精耕细作的技术,粮食单产比西欧要高出几倍。宋朝时期,中国的人口已经达到一亿,为华夏文明打下坚实的人口基础。尽管在元朝和清朝,北方的草原民族也曾依靠武力入主中原,然而征服者的人口还不到汉民族的百分之一,文化上也处于劣势,最终被以柔克刚的农耕文明所同化。而传统中国一家一户的小农经济,使得各家各户的田地里种植着五花八门的农作物,谷物、蔬菜、果树和棉麻等应有尽有,院子里还有水井、磨盘和织布机。“三亩地,一头牛,老婆孩子热炕头”,与世无争。一旦遇到灾难和战乱,人们就躲在各自的村子里,即使没有超市,没有外卖小哥,依旧可以自给自足,有着强大的生存韧性。

今天餐桌上的食材数以百计,哪些是源自中国,哪些是外来物种?

崔凯:打开世界地图,北纬三十度线被喻为地球的“脐带”。人类在这条线上与很多谷物的祖先相遇,开启谷物驯化与农业种植,也让这里成为世界文化和宗教的诞生地。水稻、大豆和小米起源于中国,麦类起源于西亚的两河流域,玉米则起源于北美洲的墨西哥。

四千年前,小麦翻山越岭来到中国。到了汉朝后期,磨盘开始普及,小麦终于超越了小米,成为餐桌上的主粮。冬种夏收的麦子又与其他作物进行一年两熟种植,大大提高了粮食产量,使人口从春秋战国时期的三千万增加到唐朝的八千万。宋朝开始,中国从越南引入了早熟的籼稻品种——占城稻,开始有了水稻和小麦轮作,南方又逐渐发展出双季稻,谷物产量不断增加,不仅人口飙升至一亿,人们还吃上了一日三餐。明末清初,玉米、红薯和土豆等美洲高产作物先后传入中国,在贫瘠山地上推广种植,助力清朝人口超过四亿。

除了谷物,我们餐桌上的多数蔬菜品种,也是在汉朝开启丝绸之路以后才传入中国的。名称中带有“胡”字的——胡萝卜、胡桃(核桃)和胡瓜(黄瓜)等,大多是两汉、南北朝时期,由西域的“胡人”从西北陆路引入。名字带“番”字的——番茄(西红柿)、番薯(红薯)、番石榴等,多在南宋至元明时期,由“番舶”(外国船只)从南方海路带入。洋葱、洋柿子(西红柿)、西葫芦、西芹等带“洋”或“西”字的主要是明清两代由西方“洋人”引入中国。

那么,穿越回两千两百年前的秦朝,很多外来物种尚未传入中国时,人们都吃些什么呢?

秦朝时的炊具多为陶器,将米饭和麦粒放入陶罐中煮熟就是一餐。百姓的主食是小米,富人家才有大米——当时在秦岭以南,才有水稻种植。餐桌上有鸡鸭鱼肉,但调料很稀缺。灶台上只有花椒和盐,蒜和香菜在汉朝才传入中国。主食没有包子和面条,直到汉朝后期,人们才会使用磨盘磨面,制作出面食。阿拉伯蒸馏技术在元朝传入中国,才开始有了高度白酒。在此之前,李白、武松喝的酒水就是自然发酵的米酒,酒精度只有十度,和啤酒差不多。街边也没有火锅店和爆米花店,因为辣椒和玉米直到明末清初才传入中国。所以,有些古装影视剧里的食材种类过于丰富,并不符合历史事实。至于有的剧中街头百姓也都衣着光鲜,浑身上下连块补丁都没有,那就更荒诞了。真实的历史行程多数时候都伴随着饥荒、瘟疫和战乱,普通百姓的生活是非常艰难的。

我们在餐馆里吃饭,服务生经常会问:主食是面食还是米饭?水稻和小麦,谁才是第一主粮?

崔凯:在染色体组数量上,包括水稻在内的多数谷物都是二倍体,而小麦不同,它是六倍体。为什么会这样?因为小麦不是由单一的祖先进化而来,而是由三种不同的野草杂交而成,算得上谷物世界里最多情的种子。但复杂的基因结构有好处,让小麦有了更强的地理适应性,广泛分布于世界各地,而水稻主要分布于亚洲的季风气候区。在中国,水稻和小麦的产量之比是六比四,水稻是第一主粮。放眼世界,这一比例却是四比六,小麦是第一主粮。

水稻和小麦之争不仅存在于世界的东西方,也存在于中国的南北方。南方种水稻,北方种小麦。曾有人认为南方人因为吃稻米长得矮小,北方人因为吃小麦长得高大。从营养角度看,稻米与小麦大致接近。小麦的蛋白质含量(百分之十五)略高于稻米(百分之十),但是稻米蛋白质的氨基酸配比更为合理,生物效价优于小麦。也就是说,双方基本上是扯平的。客观地说,南方人和北方人的身高的确存在差异,但影响因素不只是食物种类,还有族群遗传和气候环境等因素,不能简单地在水稻和小麦身上找答案。

农学家关注粮食的产量和品质,社会学家则有着更多元的视角。2014年,《科学》刊登了美国学者托马斯·托尔汉姆(Thomas Talhelm)的一篇文章,文章认为,水稻和小麦可能是中国南方和北方文化差异的重要原因之一,引起了广泛关注。他认为:水田需要一个精细的灌溉系统,而灌溉系统是个庞大的水利工程,需要全村老少的相互配合,共同努力,这促进了南方的集体主义价值观。水稻种植后,水从上游的田地流向下游的田地,农民之间需要就水资源管理达成一致——否则不缺水的时候,张三排水,涝了李四的地,或者干旱的时候,赵庄截水,旱了王村的田。沟通协商中,人们打磨出温和的性格。小麦是旱田作物,各种各的地,互相独立。这种耕作方式允许个人主义的价值观,并且逐渐发展成为北方的文化准则。种水稻的南方人更讲求集体主义,种小麦的北方人更讲求个人主义。这个话题很有意思,后续还可以深入讨论。

这里可以补充一点小知识:你在超市里买的一袋面粉,不一定是来自同一块麦田。因为包产到户的历史原因,至今农民仍是分散种植,品种选择杂乱无章。今年风调雨顺,大家种植优质品种。明年爆发病害,抗病品种又受到青睐。不同年份存在气候差异,即使将同一品种的小麦种在同一块耕地中,成分、品质和口感上也会有所不同。为了实现产品的标准化,现代面粉厂会选择不同产地、不同品种的麦子,根据客户要求的品质进行“鸡尾酒”式的混合,调配出各种标准化的专用面粉,于是就有了超市中的饺子粉、面包粉和面条粉等。餐桌上的一盘饺子,麦粒很可能是来自山东、河南、河北,甚至美国、澳大利亚等地,按照一定比例混合后再磨制成粉。小麦从西亚走向世界,最终在面粉厂的车间里完成一次全球性家族聚会。

此外,还可以再补充一点小知识:很多人都认为,产量排在第一位的谷物应该是水稻或小麦。其实,无论是在中国还是全世界,玉米的总产量都排在首位,约占粮食总量的百分之四十。玉米是C4植物,光合效率很高,而且耐旱、耐贫瘠。今天的餐桌上很少看到玉米,是因为大约三分之二的玉米被用于饲料工业,生产出肉蛋奶。另外三分之一则被用做食品原料,比如可乐饮料的甜味剂并不是白糖,而是玉米生产出的淀粉糖。所以,我们仍在间接地食用玉米。还有少量玉米被用于生产燃料乙醇,按照百分之十的比例添加到汽油当中。

读到全书第三、第四部分,感觉您充满了忧患意识,从农业工业化、粮食全球贸易等不同角度,讨论了中国的粮食安全问题。在您看来,中国什么时候能够实现粮食自给自足?

崔凯:大家都知道,中国有十四亿人口和十九亿亩耕地,算下来人均耕地九百平方米,假设三十米见方,相当于两个篮球场大小,约为美国的五分之一和俄罗斯的九分之一。要在这样一小块土地上生产出喂饱一个人的食物,很不容易。我们经常听到这句话:“中国用世界百分之八的耕地养活了世界百分之十八的人口。”但是在这背后是连续多年对土地进行超负荷的开发种植,这在其他国家是极为罕见的。

中国要优先保证水稻和小麦两大口粮的自给自足,这一点我们确实做到了。然而,毕竟耕地面积有限,保证了口粮,大豆和玉米就有了缺口。随着人口和肉蛋奶消费量的增长,中国的大豆和玉米进口量快速增加。2000年到2021年,中国粮食进口量占全球的份额已经从百分之五提高至百分之三十。我们来算一笔账:中国每年粮食产量六点八亿吨,进口粮食约为一点五亿吨,合计八点三亿吨。如果按照重量折算,中国粮食的对外依存度不到百分之二十。但如果进口的这些粮食换算成耕地面积,数据就不一样了。大豆每亩产量很低,一亿吨大豆就需要八亿亩耕地;再加上其他谷物、肉类和奶粉,合计约十亿亩耕地。中国自有十九亿亩耕地面积,合计二十九亿亩。按照耕地面积折算,我们的粮食对外依存度超过百分之三十。

那么,如果粮食完全自给自足,中国究竟可以养活多少人?单纯依靠国内的十九亿亩耕地,按照目前的消费水平,中国可以养活十亿人。今天中国有十四亿人口,预计2050年人口缓慢减少到十二亿,2070年再减少到十亿。也就是说,五十年后的中国才可能实现粮食自给自足。由此可见,“把饭碗端在自己手里”不是三五年的事情,而是三五十年的艰巨任务。我们应该学会——从我做起,节约粮食。

需要说明的是:媒体上经常可以看到各种试验田亩产创新高的报道,这些高产数据当然可喜可贺,但我们并不能简单按照试验田数据去测算全国的增产潜力。因为试验田会选择最适宜的气候带和最好的耕地,配备最科学的光温水肥,配置专业的农业技术人员负责田间管理。一言蔽之,让谷物享受“总统套房级”的待遇。然而在大田生产实践中,种植和管理不可能如此精细,加上有些地方土质贫瘠,平均产量只能达到试验田的一半。我们要理解其中的差别。

具体而言,中国每年进口的一点五亿吨粮食,其中很大一部分要通过“ABCD”四大粮商来完成采购——它们是美国艾地盟(ADM)、美国邦吉(Bunge)、美国嘉吉(Cargill)和法国路易达孚(Louis Dreyfus)。四家公司都是粮食全球贸易中的百年老店,它们抓住一战和二战前后的历史性机遇,从生产到加工、从贸易到物流,建立起全球化的粮食产业链布局,共同掌控着全球超过七成的粮食交易量,对国际粮食价格拥有绝对的话语权。也就是说,在粮源掌控环节,我们仍存在“软肋”。

有一点请大家转换一下观念:不要认为进口粮食就是买了多少吨的大豆和玉米,粮食生产要消耗大量的耕地、淡水、化肥和石油。中国每生产一百斤粮食,就要使用六斤化肥,远高于农业发达国家。四十年前,黑土地富含有机质,踩上去像海绵,会留下脚印。经过几十年的化学农业浸染,有些地方已经出现土壤板结问题。在某种意义上,进口粮食是在进口耕地和淡水,在进口青山绿水和蓝天白云。提高粮食自给率是“面子”,保护环境和资源是“里子”,掌握其中的战略平衡是一门艺术。

有的朋友可能在想,既然化学农业有如此多的问题,中国干脆大力发展有机农业好了。消费者更喜欢畅想诗和远方,然而人多地少是中国的现实状况。有机肥最多能替代百分之二十到三十的化肥用量。如果全部使用有机肥,中国的粮食产量将减少百分之三十。对中国人的吃饭问题而言,这是“生命中不可承受之重”。另外,中国每年养殖七亿头猪和一百亿只鸡,畜禽粪便是重要的有机肥原料。然而高密度养殖环境下,存在滥用抗生素的问题。粪肥处理不当,会对土壤造成二次污染,解决起来很麻烦。

最后,提一个很有意思的问题。贾雷德·戴蒙德在名作《枪炮、病菌与钢铁》中提出一个很犀利的观点——“农业是人类历史上最大的错误”。您对此作何评价?

崔凯:事实上,是农业开启了人类生活方式的变革之路。只不过,天下没有免费的午餐,人类享受着农业的红利,也得付出相应的代价。农忙季节的弯腰劳作,让现代人的腰腿疾病远多于远古人类。高碳水饮食为细菌创造了良好的口腔环境,现代人的蛀牙率也明显升高。农业生产要求人口聚居,人类后来又驯化了家畜,人畜共生导致流行病增加。有些病毒潜伏在驯化动物身上,基因突变后感染人类,演变成天花、疟疾、猪瘟、禽流感,等等。

即便如此,我认为农业的价值还是值得肯定的。如果在街头做个社会调查——手机和拖拉机,哪个更重要?我相信很多人会毫不犹豫地选择手机。而我会选择拖拉机。要是这个世界没有了手机,人类照样可以生存,可要是这个世界没有了拖拉机,人类现在能够耕种的土地将只剩下一个零头。民以食为天,如果这片天塌了下来,手机也好,豪车也罢,都不能保证人类的生存。没有农业,现在九成以上的人都活不下来。这就是最基本的现实。

现代农业机械

所以,一言以蔽之,我们今天当然会面对很多问题,可是这些问题的根源不在于由农业发端的技术进步和社会发展,关键还是在于人类如何控制自己的欲望。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司