- +1

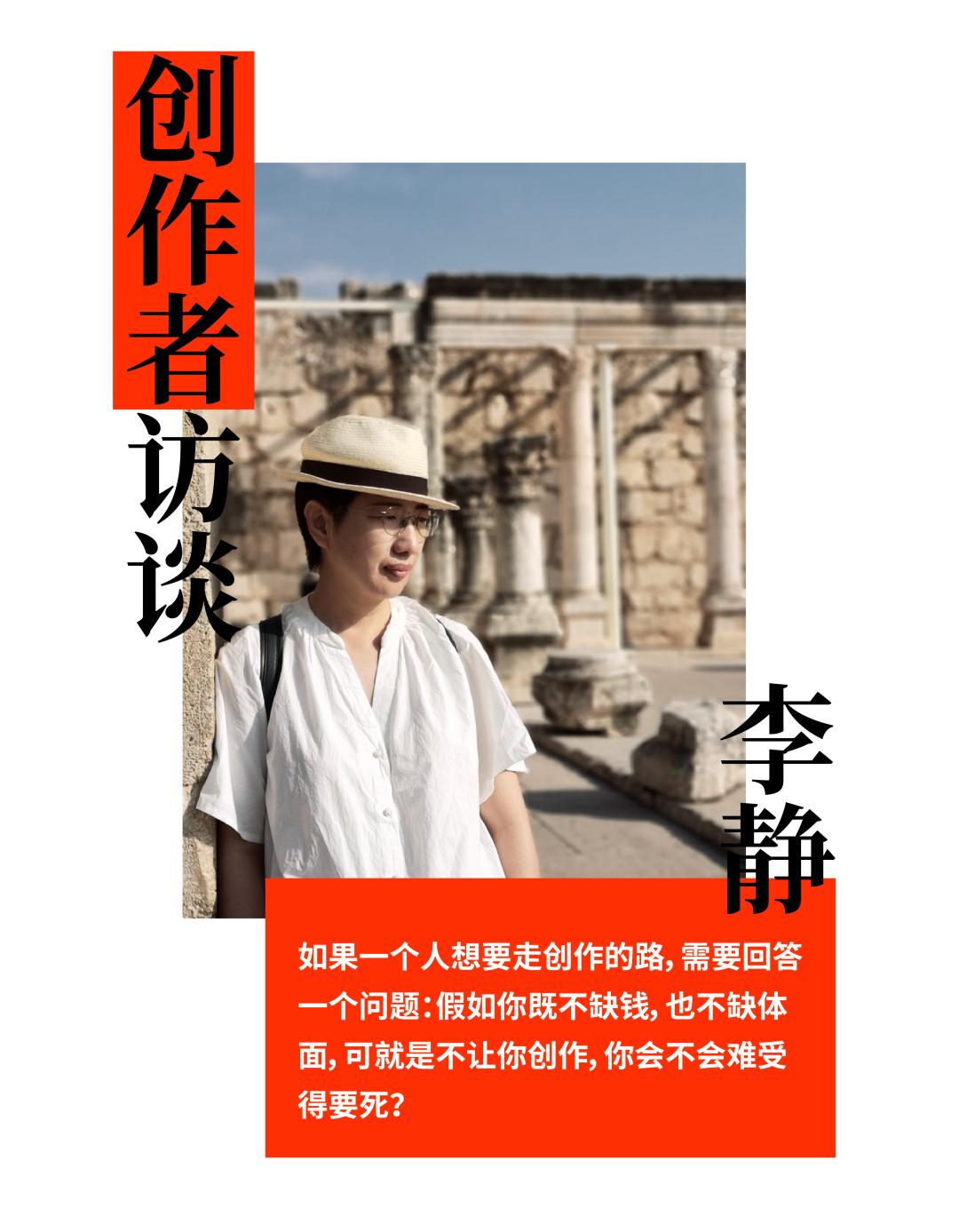

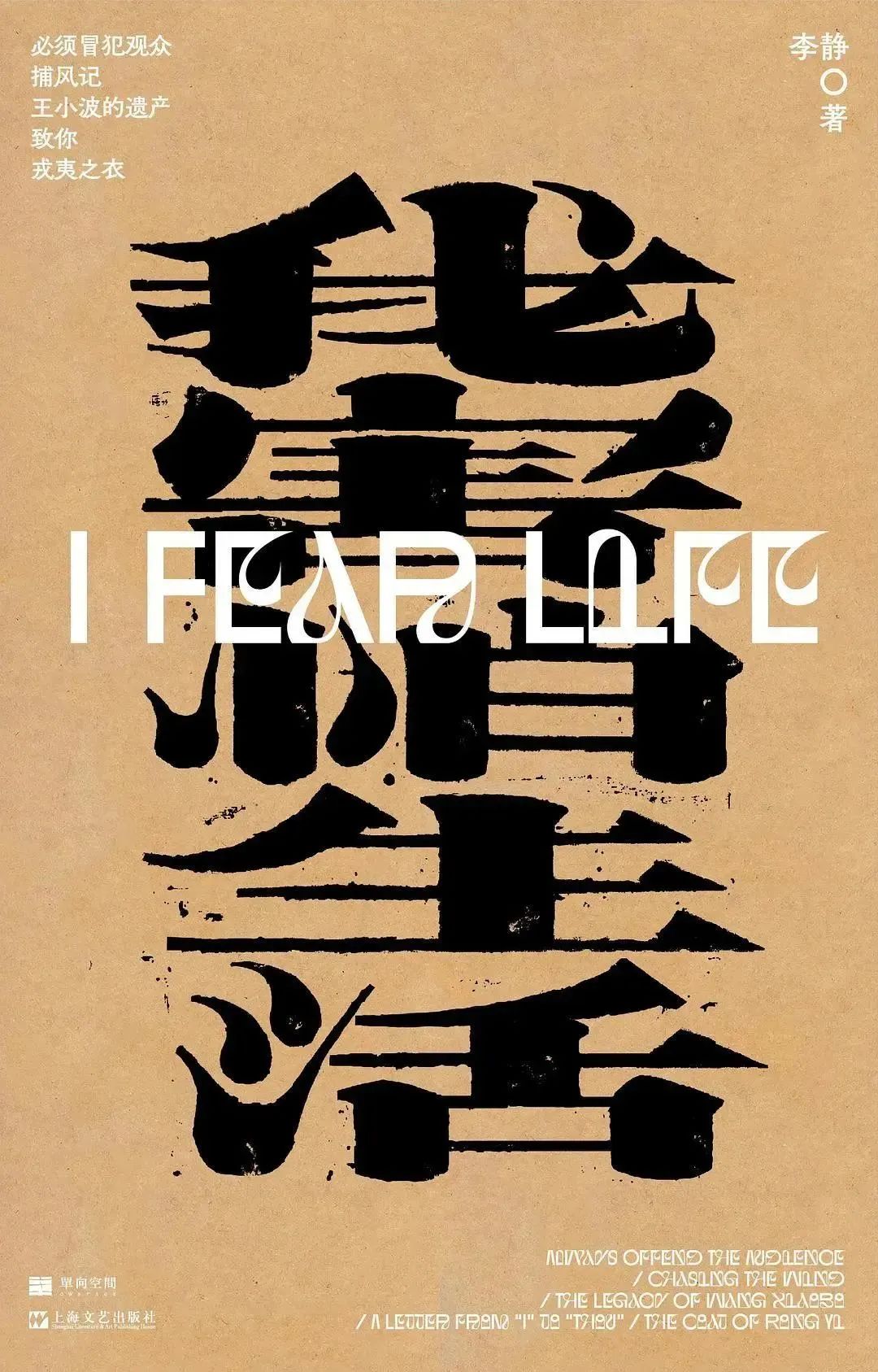

李静:不让你创作,你会不会难受得要死?| 创作者访谈

原创 渡水崖 三明治

文|渡水崖

“他(王小波)挺跨性别的,……我觉得他好像当过女人。”读了一段《黄金时代》里王小波对女主角陈清扬的心理描写,李静对苗炜说。他们在录一期关于王小波去世70周年的播客。

两人是北京师范大学中文系的师兄妹,后来相继进入文化传播行业,与王小波都是旧识。苗炜人称苗师傅,近媒体,活跃,李静微博名李摩诘,近剧场,人更隐遁。“摩诘”也是唐代诗人王维的字,如果不认识她,容易把这个名字和男性联系在一起。

2022年12月,我在北京一场文学活动上第一次见到李静。她与作家止庵对坐,黑衣黑裤黑靴,头发短得像上野千鹤子。关于“写作的未来”,她用特别轻柔、平缓的语气,说了些锋利的话。后来的几次现身,也让她看起来像是那种可以被形容为“酷”、“先锋”的女性知识分子。

与她探讨性别观近乎本能。我上来就问,为何在早期的写作中自称“女少年”,而不是“少女”,李静挺高兴,叹“现在女孩子的女性意识真的很普遍和强烈了”;而当我继续谈到如何与男性同行平等对话,她严肃起来:“真理”和“话语权”不是一回事,真理不是争出来的,也不是由“话语权”更多的那一方来定义的。只要自由诚实地追寻真理,就是平等对话了。女权主义一旦过于强调“话语权”的争夺和斗争,可能就来到了比较危险的阶段。

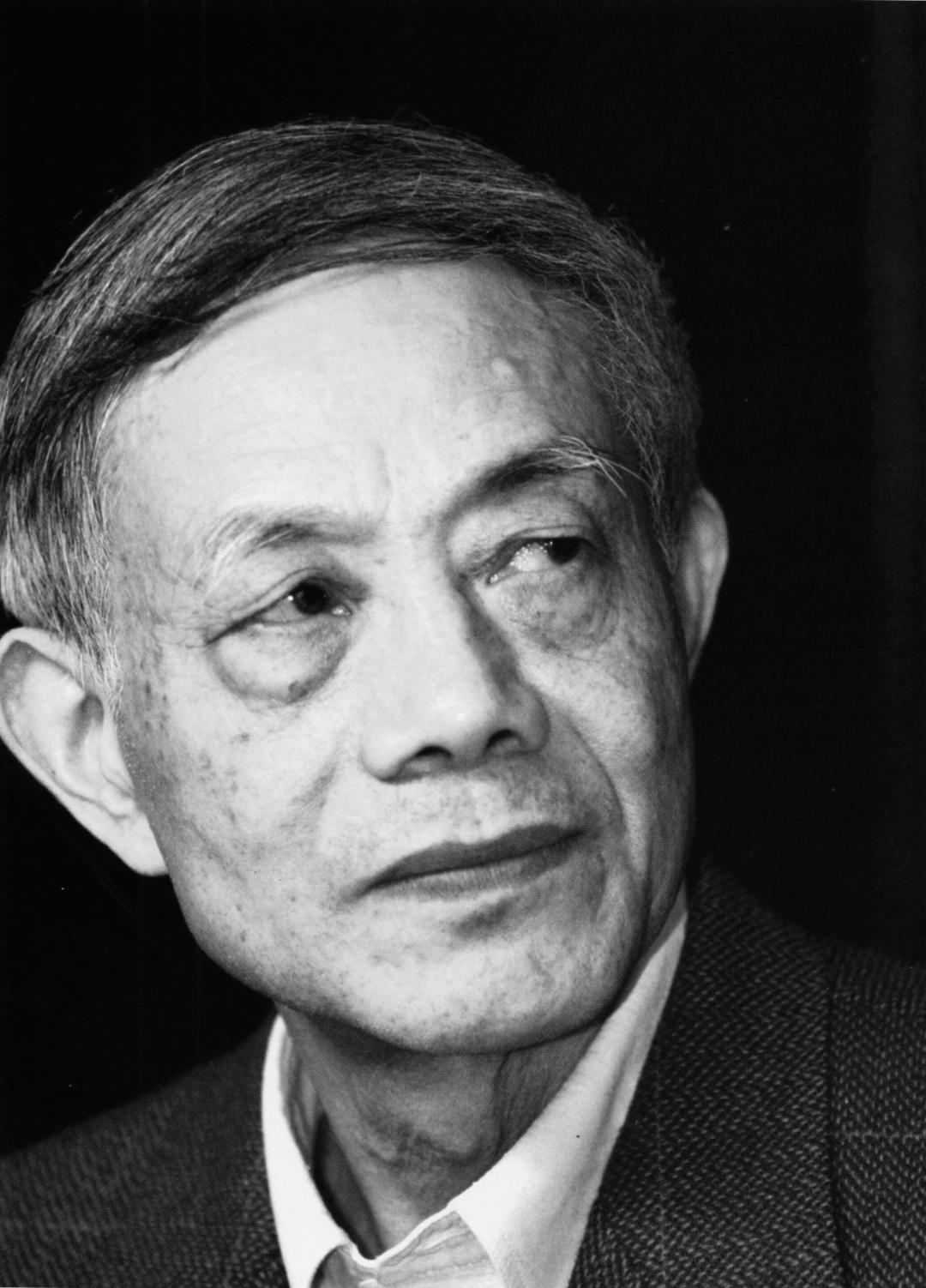

我有点羞愧,更多是讶异,这真像王小波能说出的话。九十年代有世界妇女大会、女性文学热,王小波的写作刚有起色,已显出十足的坦率,反驳女性文学代表作家陈染的观点,说文学创作不是权力斗争的领域,要警惕文化相对主义。李静那年二十多岁,在一场对李银河的采访后,与王小波结识,成为他最年轻的编辑。他们会在电话里、偶尔的见面中聊一聊文学和文化现象,因观点的非主流性质,颇有地下接头的气氛。

作家王小波与社会学家李银河

文学史像一个圈,性别观也好,文化现象也罢,隐约又有阴云密布、撕裂的趋势。疫情也让每个人变得沮丧,她拿微博上一位武汉女子的自述写了组诗。也从自己和周围人们的生活中感受到疫情前后的变化,好像“生活里长久坐落着一座灰火山”。

在李静的青年时代,王小波是那道光。虽然它很快消失于1997年的春天。二十多年后,李静在剧本《秦国喜剧》里写了一个“菜人”,那是王小波在世时自己未能成功帮他发表的《红拂夜奔》中的一个细节:隋炀帝在位时,常在洛阳城外招募菜人,应募者可以从城外搬到城里住些日子,有吃有喝有房住。等养得肥胖,皇帝大宴各国使节时,就拿他们招待食人生番。“菜人”作为戏剧的种子在《秦国喜剧》里发芽,长大。

批判与反思,和爱与肯定一样,是信心的产物,李静说。王小波的大半生在抑郁中度过,创作中却始终有爱、自由、智慧和创造力在流动。作为思考方式上的同道中人,或许她可以给出一种回答——一个对自己和世界失去过信心的人,怎么才能重建信心呢?

北师大中文系(现文学院),是北京文学地图的一个锚点。莫言和余华当年都是北师大作家班学员,两人是舍友。李静研究生毕业时,还与钟敬文、启功先生合了影。

她是刘锡庆的学生,后者是八十年代最有名望的学者之一。在他那里,文学青年身上的抑郁气质总有可取之处:敏感、锐利、真、有才气……李静的研究方向是在老师家的餐桌上定下的。后来在同一张桌上,她学到的却是应该离开象牙塔,去第一现场。当时,老师一边嚼京酱肉丝,一边笑眯眯地说,“搞文学就得有点异端精神,平庸是最大的不道德。”那时,她不知道秉持“异端精神”是要付代价的。

摆脱了“学院气”,还有“文坛气”。1990年代的文坛充满了解构者的哄笑声,一个向往严肃、认真、干净的人,似乎总是不对的,不合时宜的。她问另一位老师、诗人任洪渊:在哄笑声中,当如何自处?任老师的意思是:时代喧嚣,唯有忍耐,不期待“分食”的光荣。

诗人任洪渊(1937.8-2020.8.12)

研究生毕业后的四年里,李静在《北京文学》当编辑。编辑是创作者的伯乐,既考察功底,也倚赖直觉,幸福感在于发现:“这个人的价值,你们还不知道,但是我知道。” 后来写评论,她会强调作家们不被主流文坛珍视的文学特质,如木心的写作,从微观边缘处落笔,呈现人微妙难言的心灵角落。

成为评论家,是从“批评”王安忆开始的。李静的一位学妹作家提到那篇引发文坛瞩目的文章《不冒险的旅程》,称赞她的大胆、善意,但“批评得太准确了,所以特别不被待见”。李静评论过很多大作家,从不否认其中隐含着自己的价值观,也不怕得罪人。如今她不再以 “冒犯”作家为业,仍不失辛辣的风格,看完春节档某部电影会直呼吃了“大便馅儿的冰淇淋”。

或许大众印象中,批评属于骁勇者,但生活里的李静好似是另一幅样子。她读书有时会哭,有时会大笑。当年的小女孩有点自卑,不“接地气”,十分渴望安定。表面的安定之下,又无时不颠簸于一个人的波涛汹涌。英国浪漫派诗人赞美人类的心灵有着“更神妙的材质与织体”,“比其居住的大地美妙千百倍”,她深表赞同,同时她深知这心灵也比大地“可怕”千百倍。

消极悲观的种子从青春期就种下了。但后来她遇见的朋友、师长,要么也是如此,要么告诉她不那么乐观积极也无妨。在一条相对自由的职业道路上,她终于建造起自己的精神空间,并以祝福的目光持续观照当下。李静珍视痛苦的经历,她认为只要不因此变得冷漠,那就会生成写作者必备的反思性智慧。

“请珍惜你的痛苦经验,”李静说,“在这个功利主义裹挟一切的时代,一个人因为心灵的苦刑而无法成为合格的‘齿轮’,当是一桩幸事,一次让生命获自由、得释放的机会。”

2009年,李静开始写剧本。可以说是一种职业路径的自然过渡,也是对个人理想的重新寻回。从大学读中文系开始,她的目标就是创作,但耽于“内心的警察太多”:是否要读很多书,才能开始动笔?生活经验不足,是否可以动笔?笔下的方向是应该往左、朝右,还是中立?……

后来她总算能做到,挪开给自己和他人定罪的目光,仰望“世界之外的一个点”。这话引自存在主义哲学家克尔凯郭尔,他相信哲学的起点是个人,终点是上帝。李静找到了信仰。在这一点上,她写过自己在任洪渊老师面前的“尴尬和隔膜”,因他是坚定的人文主义者。

李静和师长一直关系很好,戏的首演总邀他们去看。《大先生》始于与戏剧导演林兆华的电话,三万字的剧本写了三年,一半时间用来读书,一半时间用来创作新的东西。她创造了一个关于鲁迅的新叙事:先生临终前,与母亲鲁瑞、二弟周作人、妻子朱安、伴侣许广平等重新对话。耐人寻味的是,几位关键的女性角色,是由同一位演员在更迭面具。

近几年,网络上关于鲁迅的二次创作很多,李静觉得这种共鸣的基础是,年轻人现在更理解了过去的他在说什么。虽然这有点悲哀,但却“可能孕育着更大的希望”。陈丹青说过,鲁迅内心黑暗,李静一定也是。这不是玩笑话。体验过黑暗及其笼罩带来的痛苦,才能同时书写光与暗。

对于自身性格蛮有张力的李静来说,戏剧是对话,而非独白,可能是更好的与外界交流的界面,也能调动内在更多的能量。导演、演员、观众的反应,直接映在她的眼中。《秦国喜剧》如其名,把一出喜剧流行的背景放置在了古代,秦王得知此剧有“毒”,勒令作者修改剧本。这种“穿越”风格和鲁迅《故事新编》、王小波《红拂夜奔》一脉相承,李静也在发挥后现代创作的想象力。

去年,《秦国喜剧》的片段在欧洲演出,由中国青年导演王晓鑫执导,两位德国演员和一位美国演员演出。这是中西方戏剧创作者一次小小的观念碰撞,也让她更多维地思考戏剧观念问题。对于国内一些有先锋艺术色彩、但不太容易被观众看懂的新戏,她回应说,创作者应该在继承“形式遗产”的基础上,自由、深刻、有机地融入自己的生命体验。这不仅是戏剧,也是所有类型的创作变得更好的前提。

2021年底,李静写完了《戎夷之衣》。这也是一个发生在古代的故事,记在《吕氏春秋》里:国士戎夷在寒冷的冬夜,把唯一的棉衣让给了品行可疑的弟子,让他活下来,自己冻死了。但创作触发点是当代的:关于江歌案里刘鑫的所言所行,和作家刘慈欣与江晓原的一场“辩论”——假如世界末日到来,携带着全部人类文明的两个人必须吃人才能存活,要不要吃?这又像是一个新时代的鲁迅式叩问,每个人会有自己的答案。李静把自己的答案放进了写作中。

创作者访谈 x 李静

三明治:您在北京生活多年,在这里结交过不少文艺创作者和工作者,从王小波那一代到当下这一代,是否有观察到什么样的代际变化?作为一座文化中心城市,这里是否真的存在一条从事文艺更好的出路?

李静:虽然作家都是单个的,每个人都不相同,但代际变化的确是有的。我感到最醒目的一点,就是自我意识和精神气质的变化。王小波这代50后作家,个体自我和家国体制之间有一种自觉而强烈的张力,即便直书“小我”,也有“大写”的特征,自带“庞然大物”的背景。从70后作家开始,直至80后、90后,自我与庞然大物之间的张力模式开始弱化,乃至消隐(有的是“真隐”,有的是“假隐”),自我形象日益微观、时尚、柔和、纤细。作品的音色变化亦是如此。

在北京从事文艺,目前的确有些硬件优势。这里的剧场、美术馆、博物馆、出版社、杂志社、传统媒体、新媒体更密集,机会更多,创作者也更多,更易建立直接的、人格化的关系。但这优势并不绝对——网络时代了,创作者获取学习资源和精神交流的途径更多元。对创作者来说,最重要的是对生命经验的独特感受力和表达力,以及广阔而独到的眼界,这却不受地域限制。

三明治:您曾“受困于写作与行动之间的矛盾”,但后来还是做了不少创作。如今很多人有志于创作,但觉得自己没有能力,进而没有勇气,如何对抗这种巨大的怀疑和自我不确信?同时很多人已经在写作,却觉得自己没有天赋和才华,天赋和才华,究竟是不是一种能成立的评判标准?

李静:如果一个人想要走创作的路,需要回答一个问题:假如你既不缺钱,也不缺体面,可就是不让你创作,你会不会难受得要死?

如果不会,那么你就不必创作,你满可以在其他道路上寻求金钱和体面。

如果你的回答是“会”,真的会难受得要死,那么你就去创作。当然,你要为自己答案的真实性负责。

写作是最需要天赋和才华的行当——你对语言的热爱与敏感,你的感受力和想象力的独特与丰富,都有迹可循。因此我反对在写作领域上演“心想事必成”的励志片。但写作者仅有天赋和才华是不够的,ta还要有一副永不冷却的心肠——不只体贴自己,还体贴世界与他人;不只体贴平坦光滑的表面,还体贴奥秘崎岖的内面。

不要把“是否应当写作”的评判权交给外部权威,不要寄望于环境的友好,也不要归罪于环境不友好。若你是打不死的小强,且随着写作经验的积累越写越好,那你就坚定地写作吧。

三明治:用“无用的爱好”赚钱,和抛弃无用的爱好、“绞尽脑汁赚点额外的小钱”,您似乎在这两者之间做过一些权衡,后来的结论是什么?

李静:经历大半生,我的结论是:凡只是为了赚钱而做的事,最后很难赚到钱;凡没怎么考虑钱、只为了某个有点意义的精神目标而做的事,多多少少都能获益。人是为意义和自由而受造,只要为这个目的去活,“赚钱”无论多少,一定够用。

三明治:作为女性学者、编辑、文学评论者,您在使用的语言、思辨的视角等方面,是否曾觉得自己与男性同行有何不同之处?在一些不擅长或不够有发言权的领域,应该以什么样的心态,尽量真实地表达,与男性老师们(尤其是长者)进行平等的对话呢?

李静:必须承认,我很少从性别角度看待自己和同行。不是没感到自己和男性作家的不同,而是不知在写作中确认性别差异并将这种差异自觉化,究竟意义何在。

在写作上,有关性别的个人体验是:我与王小波和木心在思维方式上的共振,要强于跟张爱玲和萧红;和C.S.路易斯的默契,要强于和弗吉尼亚·伍尔夫。而有些男作家则与我相反:他们对张爱玲、萧红和弗吉尼亚·伍尔夫的认同,远远强于以上所列三位男作家。每个作家所选择的文学导师、ta的语言风格和思维方式,是ta的天赋特质和后天境遇决定的,这里可能有性别因素,但它不一定是决定性因素。

对自己不擅长、没有发言权的领域,我觉得应真实谦逊,尽量不说话,若必须说,也只能充当诚实的发问者。不只是女性作家应当如此,男性作家也同样。知识和创作的领域是寻求真理之地,而非权力相争之所——即使和性别有关的探讨,也是如此。

二十世纪下半叶以来,后现代主义的斗争哲学大行其道,不承认存在“客观真理”,而认为谁有权谁就可以定义“真理”,因此话语权、一切权,都要争。这是混淆黑白的文化相对主义。女权主义从最初朴素的为弱势妇女争权益,到现在成为文化相对主义大军里的有力一员,正在经历一个危险的阶段。

三明治:您在播客里(“螺丝在拧紧”对话李静:如果没有爱,其实也没有批评)提到,创作者最好不要做评论,批评家尽量不要和作家做朋友,但作家、评论家的身份边界似乎越来越模糊了,大家难以各司其职,很多人带着创作的理想,先从相关工作做起,如出版编辑、文化评论者、撰稿人。在有限的选择空间内,这样是否是一条可行的成长路径?若创作者想从评论开始,应该有哪些稍高的自我要求?

李静:当然可行。许多大作家就是这样做起来的。

创作者若想从评论开始,可能ta的确需要做些功课。比如,在阅读装备上,最好有点有面地阅读,对中外文学史和相关代表性的作家作品,先通读,形成一张可供俯瞰、能将评论对象安放在“对的位置”的文学地图。遇见与自己极其契合的作家,去精读,偷艺。同时,对西方诗性的精神哲学和一些富有文体意识的古今中外批评家作品,当有足够的阅读,这有助于形成精神的骨骼和穿透力。也许是一种偏见:我不太推荐过度系统化、“科学化”的哲学和文论著作,这对形成文学的眼力没有太多帮助。

一个人以创作之心开始批评写作,最重要的是谨守艺术良心的公正。因此,看起来更理想的批评对象是外国作家作品——既可学艺,又不必因人情而纠结。但是,没有历史定论背书的本土原创作品,对批评者的眼力和德性更是一种考验,那种难度的诱惑也相当迷人。

先批评后创作的好处是:你在创作之初,就有了高度综合与精神提纯的能力,你的题材和主题可能更“硬核”,更复杂,更有力量。

三明治:大家都在重读鲁迅,网络上关于鲁迅的二次创作风靡,但您认为二十多岁的孩子的痛苦与他的不同(《必须冒犯观众》:关于鲁迅的几条思絮),那么这样多的“共鸣”到底是来自哪里?

李静:写“思絮”的时候,是2010年前后,主要观察对象是当时弥漫全社会的物质主义、消费主义、拜金主义氛围,以及青年一代对物欲的饥渴表达,爱心与同理心的匮乏。那时,表面上更适合思考“美丽新世界”问题,而非“1984”问题;作为精神资源的鲁迅,却更适合观照后者,这是我当时感到的极大错位。同时我也意识到,此地的特别之处在于:恰恰是“1984”之手营造了“美丽新世界”。

现在是2023年,青年一代已换成90后、00后,他们正在面临新问题,或者说貌似新的老问题——“美丽新世界”的面具被慢慢揭去了,青年人越发理解鲁迅在说什么。这是共鸣的来源,也是现实的悲哀之处。但也可能孕育着更大的希望与觉醒。

三明治:关于鲁迅与朱西甯,您称前者的写作中有对“爱—牺牲—救赎”的怀疑,而后者是给予一条“爱、肯定和信心的道路”(《捕风记》:他让我们久违地想起“重要的事物”)。这与您另一篇文章里提到的“现在到了‘信心的形而上学’取代‘绝望的形而上学’的时候”可以联系在一起。但现实似乎是,很多人把高度凝练的批判与反思置于最高位,而非温润人心的作品,这是否有新一代创作者信心、动力不足的原因?在您的阅读序列里,是否还有类似朱西宁这样被忽视、低估了的抚性力量的小说,能否推荐一些?

李静:你提到了信心,这可能是人类最重要的一种热能。人都是靠信心活着,关键在于这信心的对象是什么,它扎根在什么地方。若扎根在意义和自由的水泉旁,人就能获得真实的信心——无论爱与肯定,还是批判与反思,都是信心的产物,二者并不矛盾。用弗兰纳里·奥康纳的话说:“去观察最糟糕的事物只不过是对上帝的一种信任。”但那种对“得救”毫无认知和信心的批判与反思,由于全然出自否定性的精神,便只是苦毒、绝望、躁动的症候而已。我们可以出于了解人性真相和写作艺术的目的来阅读这样的作品,只是阅读之前需穿上信心与祝福的军装,免得被侵蚀裹挟进绝望的陷阱。

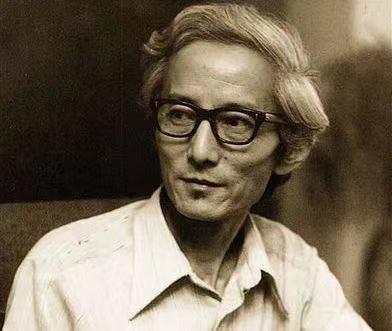

作家朱西甯

带有抚慰性力量的小说,恐怕不是那种“有着光明结尾”的小说,而是在真实信心的光照下,放胆呈现人性的光辉与罪性的小说。我推荐康拉德的小说集《青春》,C.S.路易斯的《魔鬼家书》《裸颜》“太空三部曲”(他最众所周知的是《纳尼亚传奇》),弗兰纳里·奥康纳的小说集《好人难寻》,约瑟夫·罗特的《约伯记》,远藤周作的《沉默》《深河》,切斯特顿的《布朗神父探案集》,凯伦·布里克森的小说集《命运轶事》《七个奇幻的故事》《冬天的故事》,中文小说,沈从文的大部分作品都有宁静诗意的力量,还有你提到的朱西甯的作品。

三明治:您写过木心喜欢用典(《捕风记》乙辑:“你是含苞欲放的哲学家”),去年有一篇论文在探讨木心文学创作中的“文本再生”——以经典作为原材料进行改写,形成自己的作品——现象,导致很多人说木心“抄袭”,对他表示“失望”,您对此持什么样的态度?

李静:对木心“文本再生”与“抄袭”的指控,是依据了这样的事实:木心的一些作品,明显是对他人作品片段的挪用与改写(程度不同地),其中以诗集《伪所罗门书》最为典型——全部诗作,皆来自他人作品。

这是否当被认定为“抄袭”?若如此,也当认定杜尚的《泉》《带胡须的蒙娜丽莎》、安迪·沃霍尔的《玛丽莲·梦露》《金宝罐头汤》等作亦是抄袭,小便池生产厂家、达·芬奇的研究者、电影《飞瀑欲潮》宣传照的拍摄者、金宝汤罐头厂,当联名控告这两个欺世盗名的艺术家。

在当代艺术领域,艺术家以他人作品、产品为材料,以自己的主题、创意为驱力,在自己选择的媒介上加以创造性改造而为自己的作品,已是普遍的创作方法。既是画家又是文学家的木心将此创作方式移用于文学写作,许志强教授将这部分作品命名为“后制品”写作,我认为是非常恰当的。

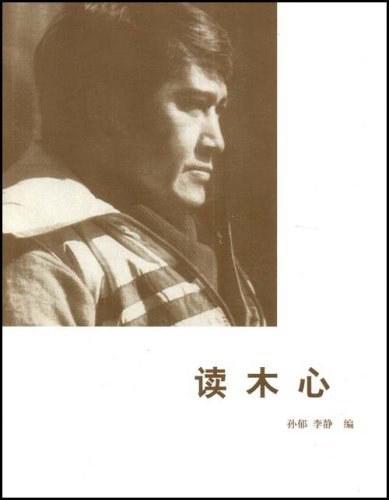

孙郁、李静主编的评论集《读木心》

可否使用“查重”这一机械手段,来判断一部文学作品是独立作品还是抄袭?我认为不行。决定一部文学作品之为独立作品的,不在于它的语句全是作家“原创”,而在于别的。(在此可以给你一个相反的例子:几年前,某报约我一篇评论,不久,编辑以一个无比歉疚的理由退稿了。但几个月后,我发现该报一篇陌生署名文章,所有论点、论证、举例都与我的退稿相同,只有一点不同:语言——所有句子都是“原创”的。可它确实是一篇“完美”的观点复述。此事的追究与我们的主题无关,从略)。

那么,作品的“合法性”“独立性”在于什么呢?——主题、文体、结构、氛围、风格的创造性。作家使用了他人的文本,却在自己的主题驱动之下重新组合、拼贴、改写,形成与该主题血肉相契的结构,令那些被选择的文本片段,“重生”出他独有的文体与风格,散发独属于他的语言-精神氛围,这就是独立作品。

木心是语言魔术大师,言语含蓄点到即止。以《伪所罗门书》为例,在题记里,他就宣布这是一本将他人文句点化成诗的诗集,他并未、也不打算将其伪装成每一篇每一句都是“原创”的作品。这是典型的“后制品”写作,作者将他所取的每一文本(几乎全部是西方小说里的个别句段),作为自我生命片段、境遇、内心感受的移译与譬喻——所谓“不期然而然的个人成长史”。我只能概括地说,每一辑里的每一首都是作者内在生命瞬间的譬喻性凝结。这是典型“六经注我”式的写作,其中的心思,精微,敏感,宏大。《伪所罗门书》里的诗作与原文本之间的关系如何,木心将此文本如何转化,在语言、文体、结构、氛围上有何创造性作为,以及由此而来的诗作所传递的意味为何……若详尽分析下来,恐怕要写一本小册子。

因此,我认为与其说木心的这种写作是“文本再生”,不如说它是“文本重生”——句子还能认出是哪来的句子,但它们在一个新的文体、主题和结构中,已重生成别样的生命。如何评价木心的这种“文本重生”写作,我推荐大家读许志强教授的一篇访谈《“点铁成金”与木心的“后制品”写作》,以及童明教授的论文《文学虚构中的互文现象——兼论对木心“非原创”和“抄袭”的指责》,我的表达不会比他们更专业。

李静在木心故居纪念馆

三明治:对于儿童文学创作者而言,构建童话世界与现实世界的边界在哪里?如今,很多人对有艺术探索但不够“治愈”的内容创作接受度不高,审核上也不容易,这种难度下,如何展示“真实的弱点和阴影”?

李静:儿童文学创作者恐怕需要遵循“诚实”和“理想主义”的双重法则——这既不是惧怕诚实的伪理想主义,又不是自以为“诚实”但失去了救赎、祝福、理想主义的纯暗黑心理。正如德国心理学家阿尔诺·格鲁恩所说,应避免孩子受到过强过多的刺激,“以支持孩子发现内心和外部新事物的愿望”;同时,也不能取消对孩子们“温和的刺激”,因为“所有生命都有面对温和刺激的能力”,“决定生命进化的恰恰是温和的刺激和接受这些刺激,而不是回避具有干扰性的刺激。”

因此,在爱与祝福的理想主义底色下,以涓涓细流的方式向孩子们呈现世界和人性的真相,释放“温和的刺激”,是非常必要的。

三明治:国内有些流行、相对大众的戏剧作品,似乎朝着一个先锋的方向发展,我个人的观感是很美、很有艺术性,但被“符号”堆砌,具体在表达什么看不太懂,是什么造成了这种现象呢?

李静: “不太懂”,有时是观众艺术准备不足的问题,有时是创作者艺术表达不力的问题。我作为戏剧写作者,更愿意从创作一方来检讨。19世纪末到现在,西方现代主义、后现代主义戏剧积累了太多艺术形式的遗产——包括你说的“符号”,用以表达分裂、绝望的世界观。中国当代戏剧继承了不少这种“形式遗产”,但并未能自由、深刻、有机地融入自己的生命体验,就会出现你说的这种问题。

三明治:您写了一些关于疫情的诗,这几年对您的具体生活造成了怎样的影响吗?之后如何重建生活的秩序和对生活的信心?

李静:写《回放》这首诗的时候(《致你》丙辑:回放),我自己的生活还没受到真正的影响,只是共情于这位武汉女子失去丈夫的痛苦。

但现在不一样了。疫情毁坏了每个人的生活。就我来说,我的舅母去世了。我的父母亲不再有力气自己做饭。我和我的丈夫、亲戚、朋友,身体也更虚弱。更严重的是,我们都有一种挥之不去的无常感——仿佛生活里长久坐落着一座灰火山,不知它将何时喷发,把我们的健康和自由吞没。但这苦难里有一个意义,就是提醒我们:那些曾赖以成为生命根基、肉眼可见的健康、财产、成就感、安全感,在疾病和死亡面前是多么不堪一击;生命只有建立在虽然不可见、但却不朽坏的意义根基上,才能安稳。

如何重建生活的秩序和信心呢?就是,你一定要对“秩序和信心”有信心。我们从自己的经历和历史书中就能看到,与疾病相比,健康是常态;与战争相比,和平是常态;与混乱相比,秩序是常态……我们总是觉得罪恶与黑暗、死亡与疾病才算数,善良与光明、生命与医治不算数。既然世界的终局并未来到,至少我们可以选择对哪边有信心。反正我选择光明与生命的这边。

阅读其他创作者访谈

原标题:《李静:不让你创作,你会不会难受得要死?| 创作者访谈》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司