- +1

辛德勇:贺兰山招谁惹谁了?——从所谓岳飞《满江红》说起

2月26日晚,北京大学历史系辛德勇教授在西北大学做了一场讲座,题为“贺兰山招谁惹谁了?——从所谓岳飞《满江红》说起”,本文系讲座讲稿。

各位同学、各位老师:

大家好。非常高兴,在这里和大家见面。这是疫情大流行之后,我离开北京到外地做的第一场线下讲座,同时也是我在西北大学做的第一场讲座。感谢李军院长,感谢老朋友罗丰老师,感谢他们给我这个机会,感谢在座的各位来和我做这次交流。

不过在兴奋之余也有些为难——这就是这次行程安排得有些紧张,我顾不上准备一篇像样的讲稿,和大家深入交流具体的研究题目。请大家谅解,今天在这里,我只能勉强谈谈自己在治学过程中的一些体会。

这样的体会并不是一般性的治学方法。在座的各位朋友,若是有人对我了解得稍微多一些,就会明白,我很不善于做这种学术方法的论述。实际上我也很不喜欢做这样的论述;甚至很不喜欢做这种思考。

在我看来,我所从事的历史学研究,具有强烈的个性化特点,往往一个人有一个人的治学特点,在治学方法上也未必人人相同。另一方面,普遍的治学方法,看起来似乎具有强烈的普遍性意义,但也唯其如此,实际上往往毫无用处。这是因为我研究历史问题,是为阐释千差万别的具体史事,而不是想概括出一条抽象的普遍规律。千差万别的史事,决定了摆在我们面前的每一个问题都有其特殊性。在这种特殊性面前,那种公理性的治学方法几乎完全无能为力。

下面我想围绕着近期热议的所谓岳飞《满江红》词真伪问题的讨论,同大家讲讲我是怎样看待这一问题的。

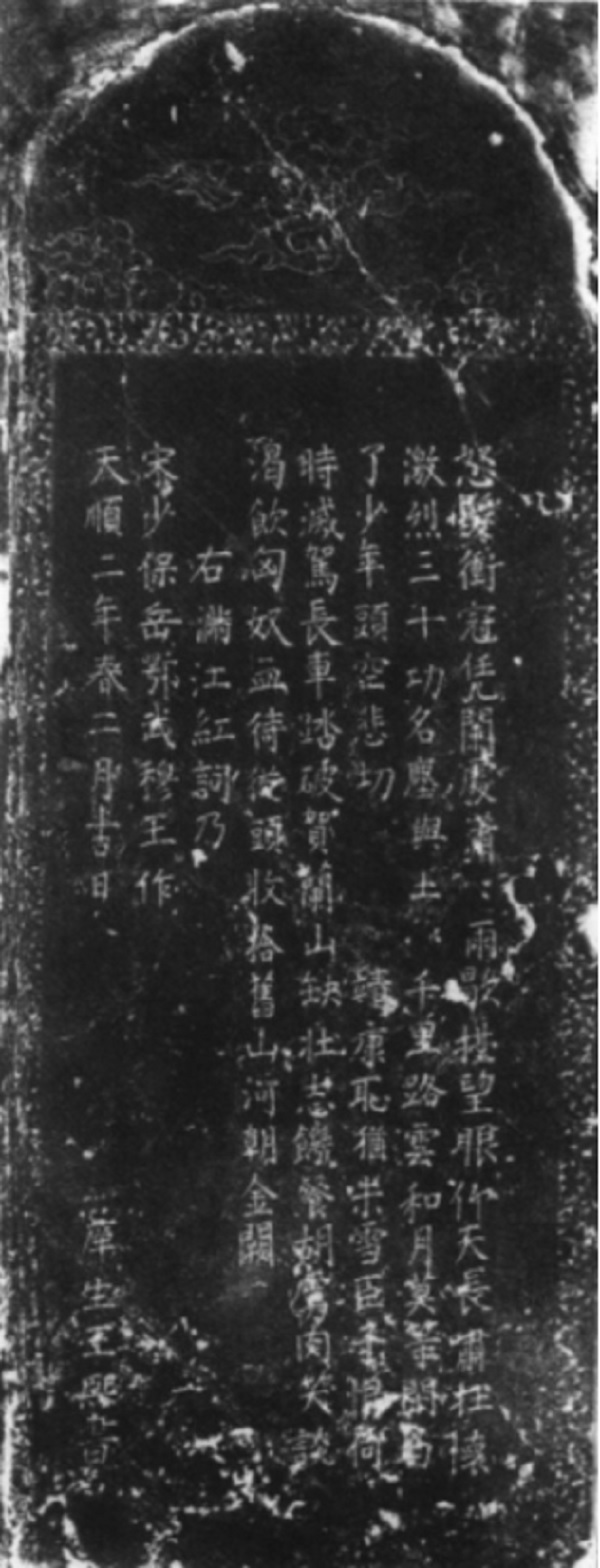

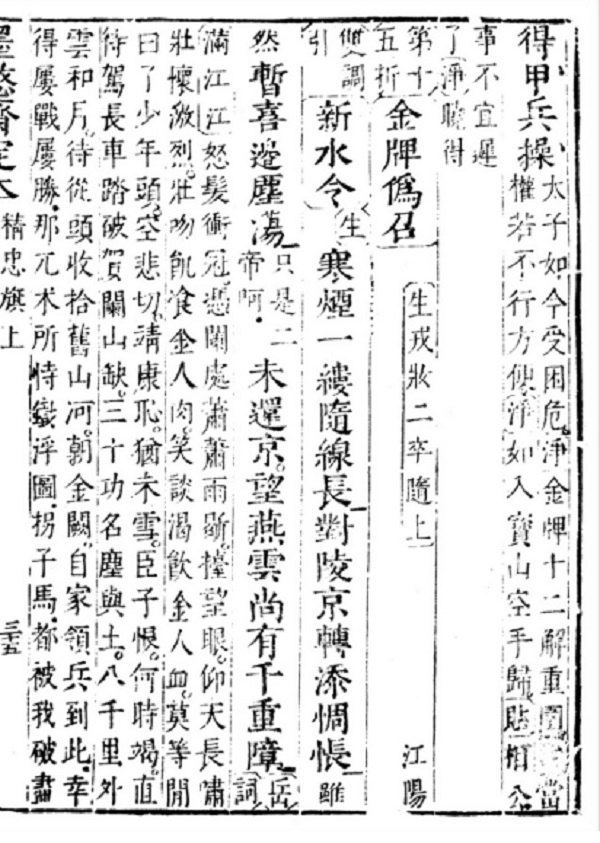

中华书局本《鄂国金陀粹编》环衬上的《满江红》词拓本

单纯就所谓岳飞《满江红》词的真伪问题而言,我早就在“私家小院”非常简要地公布了自己的基本看法,有些朋友或许已经看到。今天我只是想以这个问题作为事例,向各位朋友说明我对治学方法的认识。我想这样讲会生动一些,更好理解、也更好把握一些。

选择这个题目,是因为学术界对这个问题曾有过针锋相对的两种不同看法,而且直到今天,这两种看法依然严重对立,互不相让——一种看法可以称之为“伪造说”,与之对立的看法则可以称之为“真品说”。时下由于同名电影的放映,这两种不同的观点,又成为人们关注的焦点。而不管是当年论辩的双方,还是现在纷杂的表态,都牵涉到对史事的认识方法和研究路径问题。我希望自己的认识,能够给各位朋友、尤其是年轻的同学们提供一点儿有益的参考。

一、余嘉锡先生指出《满江红》词为后世伪造

所谓岳飞《满江红》词,自从问世以来,一直没有遭到质疑,并且逐渐风行于世。最初指明其出于伪撰的学者,是余嘉锡先生;与后来那些持同一观点的学者相比,余嘉锡先生的看法分量最重,并且直接触及认识路径上的基本问题。因而余嘉锡先生也可以说是持“伪造说”者中最有代表性的学者。

谈到余嘉锡先生这一研究,必须首先指出他的研究成果是刊布在所著《四库提要辨证》一书当中的。这一点,对我们合理认识余嘉锡先生的观点,至关重要;同时,这也涉及一个重要的治学方法问题。所以,今天我的话就从这里说起。

余嘉锡著《四库提要辨证》

《四库提要辨证》这部书,既是一部极高水平的顶尖学术研究成果,在今天,它也可以说是每一位走向中国古代文史研究领域的人都应人手一册的入门书籍。这首先倒不是因为余嘉锡先生水平高,而是他依托的起点高。

所谓“四库提要”是给《四库全书》做的提要,也就是对《四库全书》中每一部书籍所做的解题性说明。这个“提要”就写在乾隆年间纂修《四库全书》时写成的《四库全书总目》里。

我们大家现在看到的书籍,一打开都会看到一个“目录”,标记的是每一章节的页码。最早的古书并没有这个,而古人所说“目录”的本义也不是这样。简单地说,“目”是指篇目,也就是书名,也可能还带有书中所含篇卷数量,还有作者姓名;而“录”就是给这部书撰写的提要。这些提要原本是附在每一部书的前面,随原书一同写录的,现在大家读影印的《四库全书》都可以看到(这也是自古以来的老办法,当年刘向、歆父子给大汉整理宫廷藏书的时候就是这么干的)。《四库全书》就是把这些书前的提要编在《四库全书总目》里(其中一部分内容有所调整)。

给《四库全书》里收录的每一部书籍都写出提要,这是个浩大的工程,清朝也是从全国各地选取一批优秀学者完成的。要想写出一篇高水平的提要,需要在如下两个方面具有通贯的眼光:一是对这部书所在的类别要有通透的了解,这样才能看得明白、也写得清楚这部书在具体类别当中的地位和价值;二是对这部本身要前前后后都读得通透,这样才能精准地认定其性质和价值。简而言之一句话,是执笔者得先把书读得通,读得透,提要才能写得好。

今天我们若是以严谨的学术眼光来审查,当然可以看出《四库全书》中很多书的提要也有严重问题,甚至是相当低级的错误,但就其总体质量而言,毕竟达到了前所未有的学术高度。所以在《四库提要》公之于世之后,便受到学者高度重视,而且这种重视还相当普遍,以至读《四库提要》竟成了文史学者在进入书山学海时必备的梯航——既是高级入门书,也是终其一生都需要反反覆覆来回翻阅的基本参考书。其情形正如余嘉锡先生所说:“嘉、道以后,通儒辈出,莫不资其津逮,奉作指南。功既巨矣,用亦弘矣。”(余嘉锡《四库提要辨证》卷首《序录》)

正因为《四库全书》的“提要”写得实在是太好了,所以学者们在称谓《四库全书总目》这部书的时候,往往径称之为《四库提要》。

余嘉锡先生的《四库提要辨证》,就是针对《四库提要》的错讹,纠谬正误,凡四百九十篇。关于岳飞《满江红》词的论述,是写在对明朝嘉靖年间人徐阶所编《岳武穆遗文》这部书的辨证之下(余嘉锡《四库提要辨证》卷二三)。

虽然余嘉锡先生在《四库提要辨证》这部书中指出《四库提要》诸多严重疏误,但他同时也高度称赞说:“《提要》诚不能无误,然就其大体言之,可谓刘向《别录》以来才有此书也。”为什么“刘向《别录》以来才有此书”它就重要,这是因为:

班固尝称刘向校书,每一书已,辄条其篇目,撮其旨意,录而奏之;又云刘向司籍,辨章旧闻。夫取经传九流百家而辨章之,又从而撮其指意,岂易言也哉!非博通如刘向,不足以辨此。(余嘉锡《四库提要辨证》卷首《序录》)

刘向做的这种工作,清朝学者章学诚在《校雠通义》的序言中将其概括为“辨章学术,考镜源流”。如余嘉锡所言,这样的工作,非博通如刘向者不办,而如上所述,这样的著述,既是入门的向导,同时也给每一位真正有志于学的文史研究者标示出治学正轨。昔大禹治水,“随山刊木”,做的就是这样的标识。

正是由于余嘉锡先生深明这种所谓“流略之学”的真谛所在和难点所在,他对《四库提要》所做“辨证”,根本的着眼点也正在“辨章学术,考镜源流”这一点上。请大家注意,时下我们已经见过多种订补《四库提要》疏误的著述,但就其总体情况而言,能够达到余嘉锡先生这种认识高度的还别无他人,亦即其他那些著述不过都是简单地就事论事而已。

我讲了这么多好像是废话的话,就是想要告诉大家,只有基于这样的认识,我们才能很好地理解余嘉锡先生对所谓岳飞《满江红》词的考辨。这道理讲明白了虽然很简单,可我看在实际讨论中绝大部分人却就是不明白这个道理,因而也就无法理解余嘉锡先生是怎样得出他的结论来的。

余嘉锡论述这一问题,得出《满江红》词出自后人赝作的结论,其逻辑程序,系分为如下几个步骤:

第一步,是针对《四库提要》“《直斋书录解题》载《岳武穆集》十卷,今已不传”的说法,指明这个十卷本《岳武穆集》,是武穆嫡孙岳珂在南宋宁宗嘉泰三年十一月辑录成书的《岳武穆文集》,后于宁宗嘉定十一年刻入岳珂汇编的《金陀粹编》(即今通称《鄂国金陀粹编》者),题作《鄂王家集》。其后,岳珂在理宗绍定元年和端平元年十二月又先后两次增编重刻《金陀粹编》,以成今本。

这是余嘉锡先生全部论证的基础。做学问就是这样,从最基础的地方做起,从根儿上做起,所做论证才能扎实可靠。当然,这都需要花费时间,需要耗费精力,但做学问就是需要付出诚实的努力,不能不劳而获。那些我们景仰的前辈学者,都是这样一步一步地走向学术巅峰的。大家不要只看到他们超人的天分,看不到他们超越常人的付出;至少在中国古代文史研究领域,我没有看到过哪一位大师是仅仅靠自己的灵性就能取得成功的。

第二步,是对比岳珂编《鄂王家集》与徐阶编《岳武穆遗文》这两种岳飞文集的差异:

《鄂王家集》:文分表、跋、奏议、公牍、檄、题记六类,凡一百六十四篇,律诗二篇〔《题翠巖寺》、《寄浮图慧海》〕,词一篇〔《小重山》〕。

《岳武穆遗文》:文仅二十八篇,诗四篇〔《送紫巖张先生北伐》、《寄浮图慧海》、《池州翠微亭》、《题新淦萧寺壁》〕,词二篇〔《满江红》、《小重山》〕。

——与《鄂王家集》相比,《岳武穆遗文》“文不足五分之一,而诗词溢出至一倍,又皆不着出处”。

对比二者的结果,是余嘉锡先生以为据徐阶序文,知其应是在业已获读《鄂国金陀粹编》本岳飞集的情况下,肆意删改岳集,“夫后人所作之诗文,嫌其议论不轨于正,删之可也,今于飞自作之文任意删去百数十篇,几致零落不可收拾,无知妄作,莫此为甚”。

大家不要小看这一步,这也是一个基本史学方法问题。昔傅斯年先生撰著《史学方法导论》,开宗明义就指出,“史学的对象是史料”,“史学的工作是整理史料,不是做艺术的建设,不是做疏通的事业,不是去扶持或推倒这个运动,或那个主义”,而整理史料的方法,“第一是比较不同的史料,第二是比较不同的史料,第三还是比较不同的史料”。

不明就里的人看学术大师讲的这些话,好像有些很不着调,实际上我看历史学研究就是这样,可真正要能做好这“比较不同史料”的工作,需要具备很好的历史文献学基础,需要长年累月持续积累大量相关的知识材能做好,绝不是轻而易举的事情。

第三步,指出岳珂在编录《岳武穆文集》亦即《鄂王家集》时,搜访遗稿,不遗余力;且岳珂平生富收藏,精鉴赏,若得岳飞手泽,必定会著录在他的《宝真斋法书赞》中,而我们现在在《宝真斋法书赞》中也没有见到徐阶所增诸如《满江红》词之类的作品。

面对这种情况,余嘉锡以为:

自嘉定三年十一月作序之后,直至端平元年十二月重刊《粹编》时,凡历三十一年,而其所刊《鄂王家集》,仍只此三万余言,未尝增益一篇,然则飞之笔墨散落者盖亦无几矣。

当然,南宋虽仅剩有半壁江山,地域还是相当广阔,也不能完全排除有极个别诗文未被岳珂搜得,但即使如此,也会另有记载。对此,余嘉锡先生述之曰:

如其有之,而为珂所不及见,亦当先见于宋、元人之纪载,或题咏跋尾,恶有沈霾数百年,突出于明中叶以后乎?

前面我提到“辨章学术,考镜源流”这两句话,在座的很多同学可能不太理解,不大清楚这两句话讲的到底是什么意思。现在我想很具体地告诉大家,这就是“辨章学术,考镜源流”,也就是从“学术源流”角度做出判断:既不见于岳珂编录《岳武穆文集》、又不见于其他宋元人记载的岳飞诗文,基本上都应出自后人伪冒其名,而不会是真正的岳飞作品。在“恶有沈霾数百年,突出于明中叶以后乎?”这句反诘背后,依托的就是这个“不言自明”的道理。

第四步,举述具体的例证,来说明徐阶所编《岳武穆遗文》中那些既“为珂所不及见”又绝不见于“宋、元人之纪载”的诗词,确属伪作,当然在这当中最为引人注目的就是那阕《满江红》。

在这方面,余嘉锡先生举出的例证,是《送紫岩张先生北伐》诗。“紫岩”是指“紫岩居士”张浚,乃两宋间名臣。这首诗好像比所谓岳飞《满江红》词镌刻上石的还要多,除了汤阴岳庙和杭州岳坟之外,在济南府之前,还有一块石碑。清人王昶在《金石萃编》就已指出该诗必属伪作,余嘉锡先生进一步论定了这一点。

由于赃证昭彰,现在稍具学术常识者都不会再信此诗为岳飞所作,故已无庸赘言。在这里我想有必要强调指出的是,余嘉锡先生在这里只是举述这首《送紫岩张先生北伐》诗作为例证来说明包括《满江红》在内的那些仅见于徐阶《岳武穆遗文》的诗词都应出自后人伪造。这也是一个研究方法和认识路径的问题,道理是作假不一定都会留下惹眼的“假象”。

过去我在和某人讨论雒阳武库锺铭文时谈到过其间的道理,这就是作伪者的主观意图是想把赝品做得同真品很像,完全一模一样最好,可理想和现实之间总会有所差距,做得好的,就不容易看出明显的破绽,做得差的则会露出好长好粗一只马脚。另外,有的赝品必定会带有容易露馅的地方,有的赝品则没有这样的地方,因而辨伪时也就不大容易从其自身的瑕疵入手,余嘉锡先生即谓所谓岳飞《满江红》词,“不题年月,亦不言作于何地,故无破绽可指,然不见于宋元人之书”,故“疑亦明人所伪托”。

古语云“每下愈况”,就是讲用最显著的例证能够更加清楚地说明想要表达的观点。《送紫岩张先生北伐》诗以外包括所谓岳飞《满江红》词在内其他那些看似“等而上之”的情况,其是真是伪,也就不言自明了——余嘉锡先生论证的逻辑就是如此。

二、邓广铭先生所谓反驳

近期随着电影《满江红》上映而展开的对《满江红》词真伪的讨论中,颇有一些人重提邓广铭旧作。邓广铭先生是众所公认的当代宋史研究学术泰斗,因而推崇邓说者有些人是因敬重他的学术造诣而信从其说,还有一些人则是想搬出这个学术泰斗的招牌来压服“伪造说”一派。

那么,我们就先来看看,邓广铭先生是怎样反驳余嘉锡先生的。

关于这一问题,邓广铭先生先后写过两篇文章,一篇是《岳飞的〈满江红〉不是伪作》,发表在《文史知识》1981年第1期;另一篇是《再论岳飞的〈满江红〉词不是伪作》,发表在《文史哲》1982年第1期。这两篇文章,现在都收录在河北教育出版社版的《邓广铭全集》第八册,这也是本文依据的版本。

覆按邓文可知,在这一问题上,前述两文中的后文并没有较前文有实质性的增进,因而我在这里就综合两文的论述,一并予以说明。

首先是关于岳珂编定《岳武穆文集》亦即《鄂王家集》是不是尽心尽力的问题。

邓广铭先生列举南宋人赵与时的《宾退录》中载有一首岳飞的七言绝句:“雄气堂堂惯斗牛,誓将直节报君仇。斩除顽恶还车驾,不问登坛万户侯。”按照赵与时记述的情况,这首诗是岳飞在前往江西镇压当地农民起义军的路上写的,刻在一所佛寺的墙壁上。这也就是前述《岳武穆遗文》中增多出来的那篇题作《题新淦萧寺壁》的诗,邓广铭先生以为,采录这首诗的《宾退录》“在嘉定末(1224年)或宝庆初(1225年)即已印行,岳珂如真的立志‘搜访’、‘补阙’的话,不正可以采辑了来,‘附益’于《家集》的‘卷尾’么,而事实上他竟若罔闻知,未加采辑”。这说明岳珂在刊行《岳武穆文集》之后,并没有再悉心搜集岳飞的佚文。

其次,在邓广铭先生看来,既然岳珂在刊行《岳武穆文集》之后并没有再悉心搜集岳飞的佚文,那么,载录上述那首七言绝句的《宾退录》若是失传了,“诗是被明朝人抄录、流传下来的,我们是不是也就可以对这首诗产生疑问呢”?对这一问题,邓广铭先生自己回答说:“我想是不行的。既然有岳霖父子(德勇案:岳霖乃岳飞之子、岳珂之父)遗漏的实证,就不能排除《满江红》是他们当时没有收集到的可能。”在他看来,实际的情况,很可能是“在宋元人的某一著作中也可能已经收录了,而这一著作又遗失了,才造成今天的疑案”。

这样的反驳,难道真的能够破解余嘉锡先生对《满江红》词作者的质疑么?我认为不能,而且完全不能。

从治学方法角度讲,这里有个出发的大前提问题。在过去和时下有关这篇《满江红》词真伪问题的讨论中,不管是认同“伪造说”的人,还是坚持“真品说”的一派,都没有谈到这个大前提。在我看来,对于首倡“伪造说”的余嘉锡先生来说,这个大前提是不言自明的,因而毋庸赘言;而对于固持“真品说”的代表性学者邓广铭先生来说,这个大前提更像是他不想面对或是无法面对的事实。

这个大前提就是作为著名民族英雄的岳飞不同于其他那些寻常之辈,这阕署名岳飞的《满江红》词更不同于其他那些普通文人墨客舞文弄墨的篇章。这阕词到底写得好不好是一回事儿,但作为体现岳飞志向和心声的一代名篇(从艺术角度看这阕词到底写得好不好另当别论,下文我会具体叙述,这只是遵循邓广铭先生论证的逻辑和一般人的看法来这样讲),会不会经历宋、元两朝都一向未见记载是另一回事儿。若是泛泛而言,邓广铭先生的说法固然无误,但若是把这事儿具体落实到岳飞身上,他的说法就毫无道理了。

我们研究每一件史事,都需要“知人论事”,而且往往需要“先知人”,“后论事儿”。因为看似性质相同的一类事件,具体到不同的人身上,往往会呈现完全不同的样貌。历史研究的方法就是这么难以捉摸,并没有像数学公式或物理学定则那样可以普遍应用的法则。

关于这一点,我们每一位有志于历史学研究的年轻朋友,一定要静下心来,也耐下心来,努力学习,尽可能多了解、多掌握一些具体的历史知识。随着这些知识的增多,你就也就逐渐掌握了分析和研究具体历史问题的方法,到一定程度,也就得心应手了。一句话,功到自然成,急不得。

现在我们面对的《满江红》词的特殊性,就在于岳飞的名气实在太大了,特别是他的冤死,引发了社会公众更为强烈的关注;同时,把《满江红》词式的词句套在他的身上对社会公众也太有影响力了。

在这种情况下,邓广铭先生讲的那种文献流传的一般规律,也就根本不适用了——即岳飞若是真的写有这样一篇《满江红》,必将在当时就广为流传,留下大量文字记载;江南的纸再贵,也一定有人要写,况且这已经不是“洛阳纸贵”的年代了,纸张早已普遍用于文籍的书写,没人会再那么吝惜它。

其实不仅私下用纸写录《满江红》词轻而易举,赵宋一朝还普遍行用了雕版印刷,有充分的条件将相关情况公之于世,并永久留存于历史。随着雕版印刷的普遍通行,宋元时人留下了大量的野史笔记以及诗集文集,而在如此众多的宋元人著述中对这篇《满江红》词竟无一丝一毫的记载,没有提及只言片语,这只能用世上本无其事来解释,不然的话,是怎么讲也说不通的。

以邓广铭先生的学术造诣,我想,这样的道理他不会不懂。因而若是没有其他的原因,我想他恐怕不会这样固持“真品说”不放而强词夺理。

那么,大家一定想知道,邓广铭先生坚持这样做的外在原因是什么呢?我推测,不外乎下列两项原因。

一是护前,也就是硬要回护以前的错误认识。

众所周知,邓广铭先生写过一本《岳飞传》。其初版本出版于1944年(名《岳飞》),再版本是写定于十年之后的1954年。这两个版本的《岳飞传》虽然还没看过,但我敢保证,书中一定都会对《满江红》词大书特书——从邓先生对岳飞一贯的情感来看,必然如此。在撰著这两版《岳飞传》的时候,余嘉锡先生的《四库提要辨证》还没有出版(虽然此前印行过部分初稿,但那只是史部和子部的稿子,没有集部),全书是在1958年才由中华书局印行于世的。因而在此之前邓广铭先生也从来没有想到这《满江红》竟然会跟岳武穆没半毛钱关系,也丝毫不会想到这会是出自骗子的手笔。

上个世纪五十年代三联书店版邓广铭《岳飞传》(封面背景的“还我河山”四字为民国初年人伪造)

为更好地说明问题,下面,我就不惮词繁,抄录一段收在《邓广铭全集》最后一个版本、也就是1982年版《岳飞传》里的相关叙述:

岳家军的大部分虽又回到鄂州屯驻,经常萦绕在岳飞心头的,却还是如何更紧密地连结河朔,渡河深进去打击敌人的事。他的脑海里总在翻腾着:全军的战斗情绪这般昂扬,却总是时时处处受到牵制,使其不能勇往直前!深入虢、洛之役,可算出奇制胜了,结果却仍是不免“以钱粮不继而抽回干事军马,未能成功”。一切努力几乎又等于虚掷!真正是壮志难伸!想到这些,岳飞的满腔热血便沸腾起来,通过自己的矢忠矢勇,自强不懈,风尘仆仆转战于南北各地的各种各样的战场上,固然在三十二三的年岁上已经获得了节度使的荣名和少保的官位,然而目前所已经完成的功业,与自己平素坚定执持的恢复失地、报仇雪恨的那一壮志宏图相比,却还有极为遥远的距离。这就要求在今后的岁月里,更加淬厉奋发,用自己的战斗实践,使这一伟大事业能够完成。这样地思念着,一个无限美好的远景又展现在他的遐想当中,使他益发信心百倍。在一个雨天之后,他凭栏远眺,怀着这样的遐想,情不自禁地引吭高歌,唱出了一首成为千古绝唱的爱国歌词——《满江红》:

怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇。

抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。

三十功名尘与土,八千里路云和月。

莫等闲,白了少年头,空悲切!

靖康耻,犹未雪,

臣子恨,何时灭?

驾长车,踏破贺兰山缺!

壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。

待从头收拾旧山河,朝天阙!

这首词,是岳飞对自己的既往的一番回顾,更是对自己今后要负荷的职责的一道誓词。

既是生命的誓词,又是千古绝唱,还是爱国之歌,这要是遵从余嘉锡先生的看法将《满江红》词视作赝品,《岳飞传》这书还怎么写?

我非常敬重邓广铭先生,但好学者并不等于他就是圣人,人性是有弱点的,护前就是学者很难避免的一项弱点。今天我向大家指出这一点,讲的不一定对,但我希望在座的各位年轻的同学,能够了解这一情况,这样才能更好地理解前辈学者的观点。

二是情怀,也就是他在内心深处想要极力维护并努力推升岳飞的爱国将领形象,《满江红》词则是这一形象必配的荣耀饰品。在邓广铭先生看来,摘下去它,无疑会使岳飞的形象失去光彩。

这不是我随便瞎想,做诛心之论。邓广铭先生亲口讲,人们若想审辨《满江红》词的真伪,首先必须了解“岳飞和《满江红》在今天已经不可分了,提到岳飞必然想到《满江红》,他作为一个武将,当时的四大名将之一,代表作就是《满江红》。贸然加以否定,有些煞风景”(邓广铭《岳飞的〈满江红〉不是伪作》)。

——这就是邓广铭先生始终坚持认定《满江红》为岳飞作品的思想基础。这样的意识根植于他的内心深处,动不得,也碰不得。然而,至少在我看来,这绝不是一个读书人应有的态度。

在这方面,余嘉锡先生则认为:

考证之学之于古书也,但欲考其文之真伪,不必问其理之是非。梅赜之《伪古文尚书》,千余年以来奉为正宗,前贤发挥之者至矣,岂复有所大悖于理,然自朱子始创疑之,至梅鷟、阎若璩等遂成定论,卒之伪古文仍不可废,梅、阎之说亦终不废也。号称武穆之《满江红》词,虽为人所信,以视经典,则有间矣。”(余嘉锡《四库提要辨证》卷二三《岳武穆遗文》条)

这才是一个学人应有的态度。不然的话,才真是“煞风景”。我认为学者做学问,就是探求客观存在的事实真相,决不能预设“立场”。

谈到这一问题,我想和同学们谈一下我对历史学研究三个层次的看法:第一层次,是对既往事实的认定;第二层次,是对形成某一史事的原因及其影响的解析和阐释;第三个层次,是对史事的价值判断和评价。这三个层次,越往前,客观性越强;越往后,主观色彩越浓。客观的事物是可证实的,对于具有相应史学素养的学人来说,相互之间也是可以讨论的;与此相反的是,主观性最强的价值判断,则是无须论证、同时也无从认证的事儿,爱就由他爱,恨就由他恨好了。

因此,我建议同学们若是有兴趣从事历史研究,最好还是着力揭示史事存在的真实状况,在充分做好揭示史事真相这一工作的基础之上,再根据自己已经具备的条件,尽可能有根有据地对客观存在的史事做出解释。但能不能准确地认识客观存在的历史事实,能不能做好对既有史实的解释,我认为更多地是取决于你是不是掌握了足够的古代历史知识,而不是什么现代社会科学理论;至少首先是取决于这一点。怎样才能做到这一点呢?办法很简单:念书,老老实实、安安静静、长年累月地念书而已。

余嘉锡先生为什么能够在简单对比岳珂编《鄂王家集》与徐阶编《岳武穆遗文》这两种岳飞文集的差异之后就清楚指出《满江红》词以及其他几首诗篇应出自后人赝造,就是因为他书读得比别人多,花过常人没花的苦功夫。

余嘉锡先生自述其撰著《四库提要辨证》一书的经过说,1900年,他年仅十七岁,始读《四库提要》,“穷日夜读之不厌,时有所疑,辄发箧陈书考证之”,即随时记录读书心得,主要是与《提要》不同的看法(请大家注意,是在阅读大量其他著述之后,他才能够“时有所疑”)。从这时起,到正式写定《辨证》书稿的1954年,前后历时半个多世纪,始终边读边思索,边考证(余嘉锡《四库提要辨证》卷首《序录》),书稿写定后不到三个月,他就去世了,真的是凝聚了余嘉锡先生一生的心血。功夫花到了,书读多了,读得通透了,才具备常人所难得企及的境界和眼力。

下面我们通过具体的史实来看一下邓广铭先生的论证是如何站不住脚的。

首先,邓广铭先生以为记述《题新淦萧寺壁》诗的《宾退录》在嘉定末年(1224年)或宝庆初年(1225年)即已印行,这样岳珂在绍定元年(1228年)、特别是端平元年(1234年)前后两次重编再印《岳武穆文集》时就理应把这首诗补入其中,而现在我们在《岳武穆文集》、 亦即《鄂王家集》里没有看到此诗,这就说明岳珂并没有像他自己所说的那样“搜访”“补阙”,由此推论,《满江红》词不见于《岳武穆文集》也就毫不足怪了,当然不能依此推定该词非岳飞所撰。

冷眼一看,这些话讲得有根有据,无可辩驳。然而实际情况却与此大相径庭。

今天,在这里,我想和各位年轻的朋友交流的一项重要治学方法,就是我们阅读一位历史学者的著述而又特别在意他的观点的时候,一定要覈实他所依据的原始资料,至少是像关键环节上的关键史料。这不管是谁,对谁也不能盲目信从。这样做有很多好处,今天无暇和大家展开来一一叙说,我只讲一点——这就是有时你会发现,这条材料所提供的信息,并不像今人某著述作者所讲的那样,或者并不是作者所理解的那样。

邓广铭先生说《宾退录》在嘉定末年或宝庆初年即已印行,话说得斩钉截铁,却不告诉我们他的依据是什么。请大家对比一下余嘉锡先生的论述,他的每一个环节,都清清楚楚地告诉我们根据什么他这样讲。

这涉及到最基本的治史方法和历史研究论著写作方式问题。很多前辈学者,是像邓广铭先生论述《满江红》词的这两篇文章一样,自己觉得这是基本史实,无须对其史料依据再做交待。这一派人觉得,只有这样写,文章才好看,如行云流水,读起来特别顺畅,而且还充满某种难以言状的美感。文章美不美,这有点儿像说人长得丑不丑,情人眼里出西施,环肥燕瘦,各有所好,没法讨论。怎样表述个人的见解才是好的学术论著,其实也跟这差不多,各人有各人的追求。

在这里,我想和大家交流的是,我是很不喜欢这样的表述方式的,因为我不会把任何一篇学术论文当小说或是空洞抒情的散文来看。在读历史学研究论著时,往往迫切需要覈对作者所依据的史料,你不清楚说明,这可让我怎么办?我怎么知道你是不是误解甚至曲解了史料?我怎么知道你依据的史料是不是可信的史料?哪一条史料可信,哪一条史料不可信,这是一个非常复杂的问题,绝不是像现在很多人检索出来就用那么简单。

前面第一节里我给大家讲傅斯年先生论史学研究方法,反复说了三遍,就是“比较不同的史料”,这“比较不同的史料”的事儿,不光作者要做好,读者也要能复核。原因就是其中充满变量。再说江湖上还有一句话,叫“英雄欺人”,所以不重加复核不行。在我有限的治学经历里,复核后发现问题的就不在少数;至少可以更加切实地理解摆在眼前的情况。

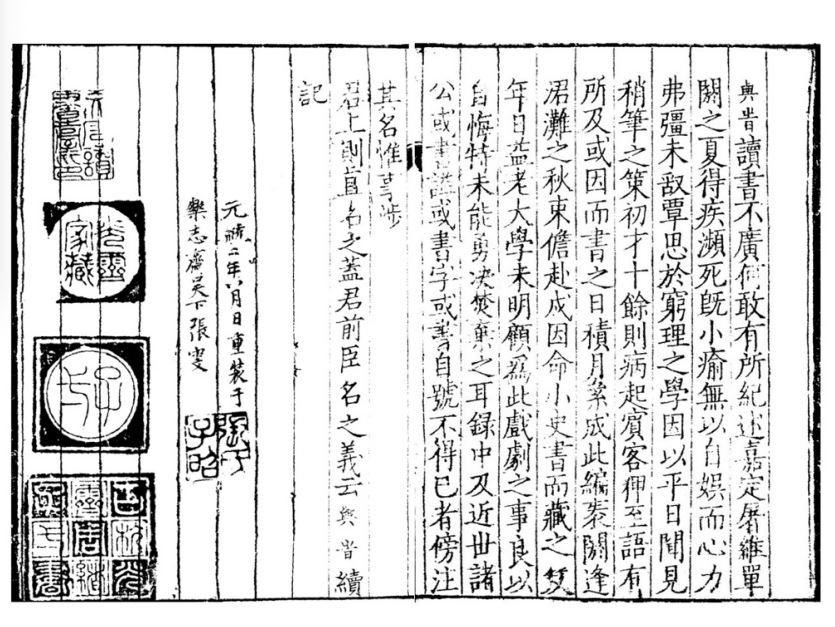

邓广铭先生虽然没有交待他为什么说《宾退录》在嘉定末年或宝庆初年就已经印行于世了,但只要你具备了相应的历史文献学基础,倒也不难觅得他的认识踪迹。在《宾退录》篇末,作者赵与时写有这样一条“续记”(因为卷首已经写有一小段简短的自序了,所以就把这个名为“续记”),其文如下:

与时读书不广,何敢有所纪述?嘉定屠维单阏之夏,得疾濒死。既小瘉,无以自娱,而心力弗彊,未敢覃思于穷理之学,因以平日闻见,稍笔之策,初才十余则。病起,宾客狎至,语有所及,或因而书之,日积月纍,成此编帙。阏逢涒滩之秋,束儋赴戍,因命小史书而藏之笈。年日以老,大学未明,顾为此戏剧之事,良以自悔,特未能勇决焚弃之耳。录中于近世诸公,或书謚,或书字,或书自号,不得已者,傍注其名。惟事涉君上,则直名之,盖君前臣名之义云。与时续记。

这里所署“屠维单阏”和“阏逢涒滩”两个年款,是以所谓岁阳、岁阴来纪年,“屠维”和“阏逢”这两个岁阳名分别表示的是天干中“己”和“甲”,“单阏”和“涒滩”这两个岁阴名分别表示的是地支中的“卯”和“申”。因此,“屠维单阏”表示的是己卯年,“阏逢涒滩”表示的是甲申年。具体落实到赵与时所说的“嘉定屠维单阏”之岁,即嘉定十二年;与此相应,“阏逢涒滩”之岁即嘉定十七年。嘉定十七年为理宗嘉定末年,这一年八月理宗即位,翌年改元宝庆。因知邓广铭先生谓《宾退录》在嘉定末年或宝庆初年即已刊印行世,就是据此赵与时“续记”推定。

南宋临安府睦亲坊南陈宅经籍铺刻本《宾退录》

假如这篇“续记”是赵与时在把书稿付梓上版时所书,这样的推论,是大致合理的。然而我们大家稍微瞄上一眼上面这篇“续记”就可以清楚看出,当时赵与时是让“小史(德勇案:也就是书童)书而藏之笈”,一丁点儿刊刻成书的意思都没有。摆在我们眼前的这种实际情况,不仅不能证成邓广铭先生的说法,反而恰恰表明他的说法违背史实,根本不能成立。至于这部《宾退录》究竟是在什么时候刊版刷印,流通于世的呢?时间应该比这要晚很多。

此书存世宋本只有一部,1921年曾经傅增湘手为密韵楼主人蒋汝藻购得,今藏国家图书馆。此本卷末虽略有残缺,而据其他钞本知末叶原有“临安府睦亲坊南陈宅经籍铺印”题识一行,同时另有陈宗礼(或讹作“崇礼”)序,而此本均已佚失(据傅增湘《藏园订补郘亭知见传本书目》与《藏园羣书经眼录》、上海古籍出版社本《宾退录》后附《傅增湘据宋书棚本校〈宾退录〉跋》等)。

宋本原有陈宗礼序文词义含混,似本为赵与时诗集《甲午存藁》所撰,而在书坊刊刻《宾退录》时被坊贾妄自附入。“临安府睦亲坊南陈宅经籍铺”是当时临安城中著名的书坊,而书棚刻书,往往如此,无足怪也。又此陈序署“宝祐五年(1257年)腊月朔”,已在赵氏身后二十六年(案赵氏卒于绍定四年,时值公元1231年),这也是在绍定元年(1228年)和端平元年(1234年)岳珂相继两次重编再印《岳武穆文集》二十多年以后,岳珂又岂能未卜先知复搜讨得之?

邓广铭先生上述看法,显然是不能成立的。由此可见,研究历史问题,就是要耐得住麻烦,就是要勤于动手,就是不要妄自迷信任何权威的学者。再权威、再优秀的学者他也首先是个人,而在处理史料的过程中,是人就可能犯错误。傅斯年先生说治史的第一要务是“比较不同的史料”,实际上我们看待前人已有的研究成果,首先着力审度的同样也是研究者运用和处理史料的情况,而不是他的文章写得有多么梦幻。

谈到这里,在座的朋友有人或许会问:即使邓广铭先生对赵与时《宾退录》刊布年代的认识偶有疏误,但这并不妨碍《宾退录》是南宋人的著述,不管这部书何时刊刻行世,哪怕它从未上版印行,只要赵与时在书中记有那首《题新淦萧寺壁》诗,它又正在徐阶编录的《岳武穆遗文》之中,这不就足以说明,与岳珂编集的《岳武穆文集》亦即所谓《鄂王家集》相较,徐阶编《岳武穆遗文》中包括《满江红》词在内的那几篇新增出来的诗词一定都会有可靠来源么?邓广铭先生讲“我们不能因为岳飞那首《题新淦萧寺壁》的七绝不曾被岳珂收入《家集》之中而断定它不是岳飞的作品。同样我们也不能因为那首《满江红》词不曾被岳珂收入《家集》之中而断定它不是岳飞的作品”(邓广铭《再论岳飞的〈满江红〉词不是伪作》),说的就是这个意思嘛。我觉得做这样的类比是不大合适的。

首先,《题新淦萧寺壁》诗与《满江红》词对社会的影响是大不相同的。今天我们问问有几个人知道《题新淦萧寺壁》诗,再问问有多少人知道《满江红》词,就很容易明白这一点。由于社会影响力强弱差异巨大,《题新淦萧寺壁》诗可能虽属岳飞所作却偶然没有被岳珂编入《岳武穆文集》,《满江红》词却绝无可能。

这个道理,我在前边已经讲过,所以,即使《题新淦萧寺壁》诗真的是岳飞的作品,而余嘉锡先生在《四库提要辨证》中考述这一问题时又疏忽没有读到《宾退录》的记载,这也并不妨碍他对《满江红》词出自伪造的推论。历史学研究就是这样,在很多问题上都不可能是经过实验室验证的百分之百的定论,人们推导出来的只能是大概率的可能。由于本身特性所决定的这两篇作品的社会影响力差异,决定了我们不能对其等量齐观。

其次,这首《题新淦萧寺壁》诗,虽然是写在赵家人的笔记《宾退录》当中,在我看来,也不可能出自岳飞之手。

这也涉及一个重要的治学方法问题,即傅斯年先生之所以要强调“比较不同的史料”,这是因为我们对待史料不能只要是装在篮子里的就都把它放到锅里当菜煮着吃。一部著述,一篇文献,其究竟是否可用,对其真伪首先还是要做一番判断。不用说赵与时在《宾退录》中记述该诗时岳飞已经离世多年,就是他还活生生地待在世上,同样也得想想这事儿究竟对头不对头。

以我个人为例,早在二十多年以前,那时我比现在更加微不足道,更没几个人知道我辛某人是谁,可就有人以我的名义写了一篇书评,而且还在《宋史研究通讯》中刊载了。这篇文章在《宋史研究通讯》上发表一段时间以后,我才偶然看到。当时只是觉得好玩儿,自己嘿嘿笑了一阵。所以,虽然《宾退录》记载了《题新淦萧寺壁》这首诗,我们也得审读一下它是不是符合岳飞当时的状况。

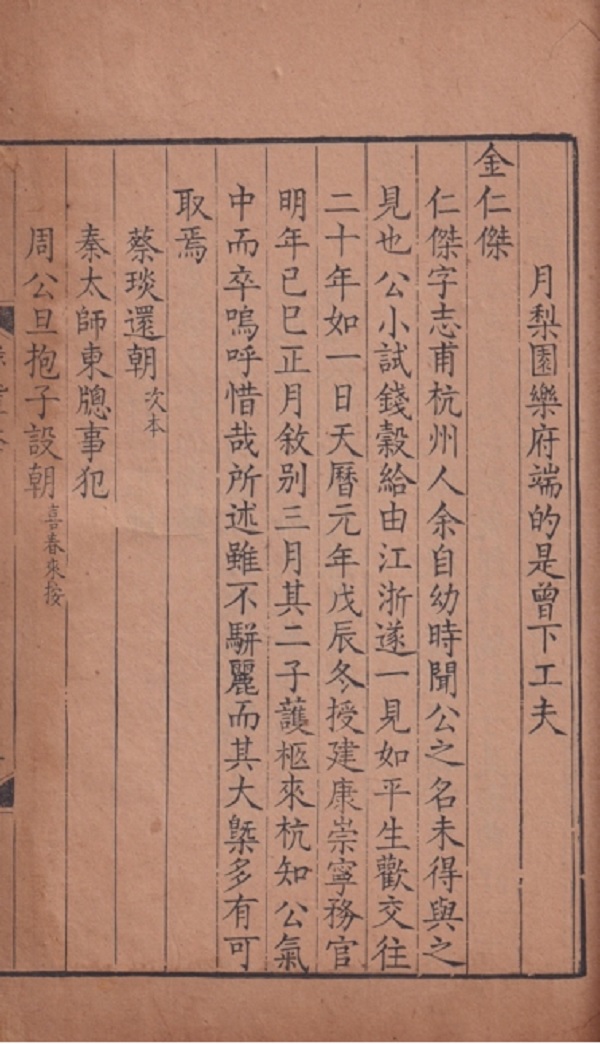

现在就让我们来到《宾退录》原文当中,看看赵与时究竟是怎么记录它的:

绍兴癸丑,岳武穆提兵平虔、吉群盗,道出新淦,题诗青泥市萧寺壁间云:“雄气堂堂贯斗牛,誓将直节报君仇。斩除顽恶还车驾,不问登坛万户侯。”淳熙间,林令〔梓〕欲摹刻于石,会罢去,不果。今寺废壁亡矣。其孙类《家集》,惜未有告之者。(赵与时《宾退录》卷一)

此一癸丑为绍兴三年。这一年岳飞率兵平定虔、吉二州群盗事,在岳珂《鄂王行实编年》等书中都有清楚记载(岳珂《经进鄂王行实编年》卷二),可既然是在此番平盗途中于道旁寺壁上所书,为什么诗中只字不提平盗事宜而却通篇但抒抗虏灭金的情怀?岂非咄咄怪事?这未免有些太不可思议了。

我虽然不会写诗,但绝不相信任何人会在这种情况下这么写诗。正常的诗情都是随其境遇有所感触而生,诗意也是因耳闻目见所得。当时岳飞是由江州出发,统军南向虔、吉二州,岳家军再威猛,岳飞再有神机妙算,打仗也不是必胜的儿戏,人称兵者凶器,其实兵者也是险事。况且当时的形势是虔、吉两州诸大盗匪“各自为首,连兵十数万,置寨五百余所”,他们彼此“表里相援,捍拒官军,分路侵寇循、梅、广、惠、英、韶、南雄、南安、建昌、汀、潮、邵武诸郡,纵横往来,凶燄方赫”(岳珂《经进鄂王行实编年》卷二)。在这种情况下,岳飞又怎么会在诗中避而不谈即将面临的悍匪强敌,却一门心思地只想斩除北方遥不相及的金虏?

昔清廷四库馆臣在《四库提要》中评价《宾退录》一书,虽对赵氏考证经史、辨析典故多所肯定,却以为“书中惟论诗颇多迂谬,于吟咏之事,茫然未解”。正因为赵与时对“吟咏之事,茫然未解”,所以才会对这种题壁戏作信以为真。

综上所论,这首七绝只能是无聊文人假冒岳飞大名戏而题之,不会同岳飞南征盗贼有任何关系,余嘉锡先生在《四库提要辨证》中所做的辨析,自是识大体的见解,怎么看也无以动摇。

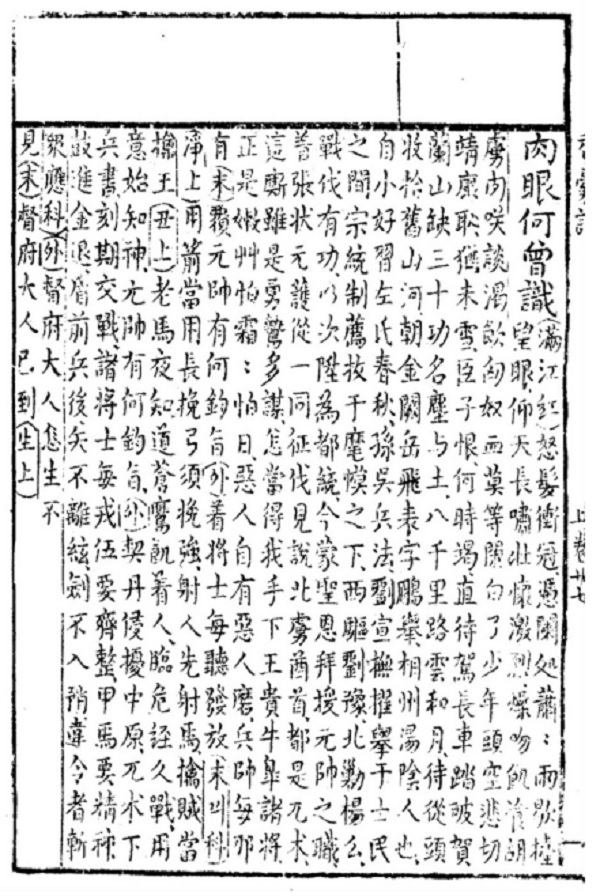

三、张政烺先生进一步引申余说

在上个世纪八十年代初邓广铭先生相继发表两篇论文以固持“真品说”不放之后,面对这一驳难,张政烺先生专门撰文,从另一角度,进一步引申了余嘉锡先生的观点。

张政烺先生这篇文章,题目是《岳飞“还我河山”拓本辨伪》。这篇文章撰写于1985年,刊布在1989年湖南教育出版社出版的《余嘉锡先生纪念文集》里。余嘉锡先生是在1955年去世的,估计这篇文章是为纪念他逝世三十周年而写,这部纪念文集也应该是因此而编(当时学术著作出版不易,所以纪念文集的出版会滞后如许之久)。

在这篇文章当中,张政烺先生并没有提及邓广铭先生相关研究,但开宗明义,就表明了自己看待余、邓争议的立场,以为余嘉锡先生的看法“已成定论”。

具体来说,张政烺先生主要从如下几个方面,进一步引申论证了余嘉锡先生的看法。

第一,这类赝造文字被奉为真品通行于世的文化环境。在这里,就碰触到了治史的方法和态度问题。

张政烺先生首先指出,对于真心读书而且讲求文字内容的人们来说,“岳飞《满江红》词向不为人称道,文艺家罕言其文采,金石家不考校其拓本,大约都是因为来历不明之故”。在这一背景之下,该词何以能至近代以来大行于世,原因不外如下两点:(1)清末革命家因排满而借重《满江红》词做宣传,抒发民族主义的思想感情。(2)鸦片战争以后外国殖民者的入侵,激使国人怀念古代的民族英雄,因《满江红》词之气壮义明为历史所罕有,故用以鼓励人心。

这两点原因,概括起来,都可以归结为“时代的需要,政治性很强,故一倡百和,无可非议,所以作品之真伪,艺术价值之高低,都不是重要的问题了”。而真正的历史研究是实事求是,决不能曲意书写历史固有的面貌。关于这一点,不仅是重视考据的汉学家这么讲,即使是宋明理学的鼻祖朱熹也是这么看的。朱熹明确指出,治史必须首先尊重事实之有无,“岂可以有无其事为褒贬”(宋黎靖德编《朱子语类》卷一三四《历代》一)?在我看来,这既是治史的“根本大法”,也是必须始终坚守的“基本态度”。这虽然看起来非常简单,可做起来往往会遇到难以想象的困难,是很不容易的。所以,我想十分郑重地向在座的各位年轻朋友申说这一点,供大家参考。

第二,从时代风气角度,讲述后人赝造《满江红》词的文化背景。这涉及一项十分重要的历史问题的研究方法,即不能孤立地看待某一具体事件,当然更不宜仅仅抓住片言只语来做文章,必须考虑某一事件背后的时代背景。其实在前面谈到的第一个方面,张政烺先生已经是在运用这一治史方法。

张政烺先生指出,从元到明,一直有这么一股风气,在戏曲小说以至平话、诗话、词话、文言小说中以古人的身份、口吻写诗词骈文,有的学者不明就里,便信以为真。岳飞《满江红》就是在这种风气下出现的同类作品。

这样的论述,似乎平平淡淡,对历史学研究知之不深者很容易轻轻滑过,可我想和各位同学们谈的是,讲出这些话来是很不容易的,这需要广博的知识,这需要对古代社会各个时期各个方面诸多事项的通贯理解。张政烺先生有这些知识,有这样的理解,他才能脱口而出,而我们对历史问题所做的研究,只有做到了这一点,才能体现出通透的效果(今天我们在思考《满江红》词的产生缘由时,这仍然是一个值得重视的视角;至少我们应当认真思考同这一因素的连带关系)。

第三,从作品的艺术性角度,来进一步分析《满江红》词的真伪。这是余嘉锡先生根本没有触及的一个侧面,而所谓艺术性并不像史籍纪事那么容易把握,要想从这一角度来说明《满江红》词的真伪,需要论证者对诗词艺术有比较充分的了解。我想,绝大多数历史学人是做不到这一点的,余嘉锡先生避而不谈,也应该是由于他没有这份自信。

然而张政烺先生就有这个自信,而且还自信满满。张政烺先生一生谦抑为人,当然不是狂妄自大的人。这种自信,来源于他的广泛阅读,更来源于读进书中去之后获得的愉悦。陶醉其中,不知不觉,才能获取真知真觉,道理就这么简单。张政烺先生就是老话所说的“读书种子”。

我的老师黄永年先生常常对我讲,一个好的历史学者,就是要做到十八般武艺样样精通。因为你无法预测会遇到什么问题,因而也无法预知会用到哪一件家伙。研究历史问题、尤其是那些前人聚讼不已的疑难问题,就像两军对垒,决一死战,需要什么兵器就能操起这样的兵器来用。要想做到这一点,当然全凭平日里练出的功夫。

张政烺先生正因为腹中积累深厚,到了需要用以论述历史问题的时候,他对诗词的理解就足以让他自信满满地随口评议《满江红》词的艺术性高低,而且还把话讲得十分彻底,没有像现在很多学者那样给自己“留下余地”,就连一丁点儿防备“打脸”的“余地”也没留。

张政烺论《满江红》词的艺术性,首先是看它文义是不是写得通,述及具体事务时与史实是不是相符。道理很简单,艺术的第一要求,是形象地抒发作者的心声,当然不能词不达意,“如果文义不通,史实不符,怎么会是真的呢”?对《满江红》词的上片,他特别指出“三十功名尘与土,八千里路云和月,莫等闲,白了少年头”这几句词所描摹的情状,同岳飞的实际经历和处境完全对不上号,而下片“驾长车踏破贺兰山缺”句,因中国自战国以下久无车战,只能是“文人不切实际,想入非非”之语,更不是久经战阵的岳飞该讲的糊涂话了。《满江红》中的每一句词,都不应该是漫无天际的胡言乱语,都要符合作者特定的身份和场景。

杭州西湖岳坟《满江红》词碑刻

其次,就具体的表述手法而言,如“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”之句,张政烺先生以为这两句词“似通非通,‘饥餐胡虏肉’、‘渴饮匈奴血’如果是五言绝句也还通顺,加上‘壮志’、‘笑谈’就不伦不类,有点格格不入。一个英雄的襟怀只是吃点胡虏之肉么?未免风格太低了。……笑谈而渴即饮匈奴之血,那不是英雄而是庸俗之辈”。

总之,这阕词写得不符合岳飞的身份和经历,词句还写得不行,而且很不行。谈到《满江红》词在艺术性方面的问题,张政烺先生实在按压不住自己的克制,他说:

近几年来,有些宋史专家反对余季豫(德勇案:余嘉锡先生字季豫)先生此说,我看大可不必。只要用心把《满江红》词仔细读两遍,便可读出同样的结论。

张先生又继续讲道:

近代学者有许多人喜欢苏辛词,因为词中有真性情,可以感人,百读不厌。读岳飞《满江红》正相反,几遍之后便觉其空和假。

那么,若是抛开人们的政治用心不谈,把这阕既空且假的《满江红》词摆在传世宋词当中,它会处于怎样一种地位呢?张政烺先生说:

从词学发展史来看,或者就以(朱祖谋)《宋词三百首》为例,北宋有柳永、周邦彦等,南宋有姜夔、吴文英等,中间怎么放得下岳飞《满江红》。

在他看来,即使是“选一本‘宋词三千首’,恐怕也轮不到岳飞的《满江红》”。这就是张政烺先生对所谓岳飞《满江红》词的艺术评价。

当然,我知道,像邓广铭先生等人对诸如“三十功名尘与土,八千里路云和月”之类的句子还做有与张政烺先生不同的解读,自是别有一番道理。我对诗词歌赋一窍不通,读的也很少,所以只能相信读书多的人的看法,相信那些依照古人写诗填词惯用句法所做的解读,在我看来,张政烺先生就是这样的人。

四、无端躺枪的贺兰山

在读到余嘉锡先生《四库提要辨证》的论述之后,没过多久,专门研究词学的夏承焘先生就写了一篇文章,对余说表示认同,并做了补充论述。

这篇文章撰写于1961年3—5月间,题为《岳飞〈满江红〉考辨》,收录在他的《月轮山词论集》里。

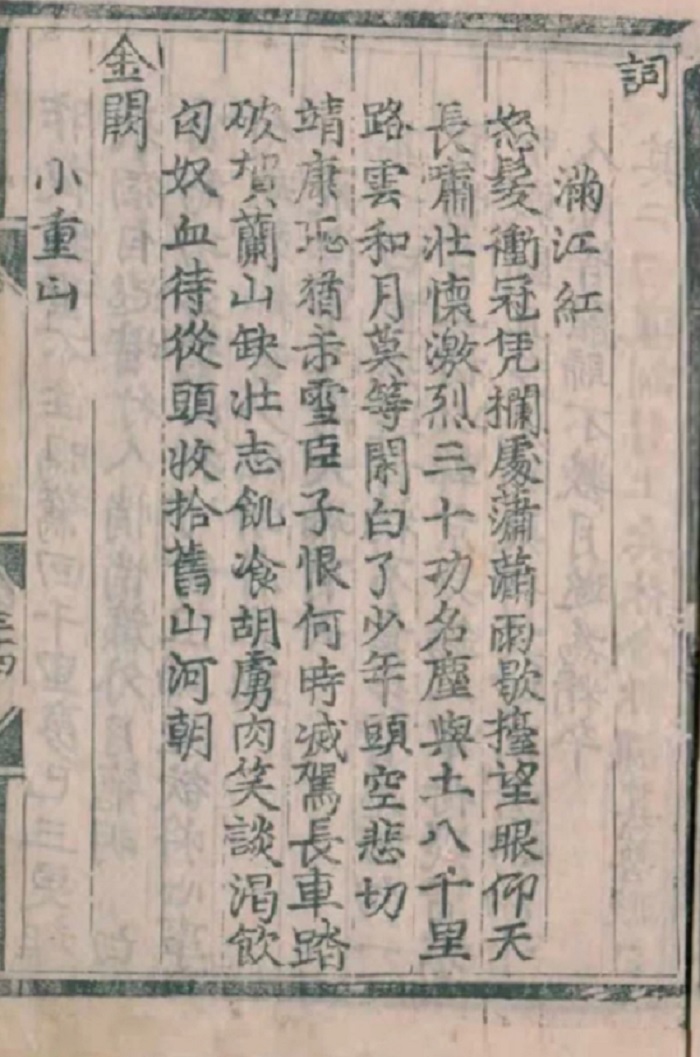

综其所论,在《满江红》词真伪这一问题上,夏承焘先生只是举述“驾长车踏破贺兰山缺”这句话,以为其中“贺兰山”一语明显暴露作伪的迹象。

第一,针对余嘉锡先生所说《满江红》词“不题年月,亦不言作于何地,故无破绽可指”这一情况,夏承焘先生提出岳飞若是想要伐金,应该直捣东北方向的上京黄龙府,而不会是西北河套地区的贺兰山,乃谓“这首词若真出岳飞之手,不应方向乖背如此”。

第二,一些人或以为《满江红》词中既借匈奴以指金人,自可以贺兰山泛指边塞,夏承焘先生对此解释说,贺兰山在汉晋时还未见于史书,其著名于史书始自北宋。唐宋人凡以贺兰山入诗,都是实指其地;至明中叶人作诗,用贺兰山尤多,但也都是实指而非泛称。

第三,与此相关的是,南宋人实指宋、金边塞的,多用兴元之北的大散关,从来没有用贺兰山的。因为贺兰山远在西夏境内,同南宋之间还隔着金国,二者不搭界,故南宋人绝不会说出“踏破贺兰山缺”这种话。

第四,鞑靼在明天顺年间以后入居河套地区,一直据此骚扰明朝的疆土,贺兰山从此成为鞑靼与明军交战的场所,故在明朝中叶以后,像“踏破贺兰山缺”这样的词句,“实在是一句抗战的口号”,而在南宋是绝不会有的。

第五,阙名著元杂剧《宋大将岳飞精忠》,四折戏岳飞从头唱到底,连文天祥的诗句都引到了,却没有引用一句《满江红》。这说明当时并没有这首词。与此相反,明人姚茂良着《精忠记》传奇,其中却有句云“怒髪冲冠,丹心贯日,仰天怀抱激烈”,还有“驾长车踏破贺兰山缺,空怨绝,待把山河重整,那时朝金阙”,以及“饥餐胡虏肉,方称我心;渴饮月支血,始遂吾意”。这些词句,“无疑是弘治以后人见过《满江红》者之作”,故《满江红》词应出于明人之手。

前面我说夏承焘先生这篇文章写于1961年3—5月间,是因为他在文末署云“一九六一年三月属稿于杭州大学,同年五月写成于北京民族饭店”。这应该是初稿写成之后来北京开会,而就在这次会议期间,他见到了邓广铭先生,所以邓广铭先生在《岳飞的〈满江红〉不是伪作》一文中讲述说,“夏老1961年来北京时向我谈到他的这篇文章”,前面第二节里我提到邓广铭先生谓否定《满江红》是真品就“有些煞风景”,就是他当时答复夏承焘先生的话。

尽管和邓广铭先生见面后夏承焘先生还是写出了《岳飞〈满江红〉考辨》一文的定稿,可我们在文中明显可以看到很多应对“煞风景”问题的表述。这只是对现实政治的认识和态度问题,而且是个说不清的问题,与学术本来毫无无关。所以,尽管夏先生拧拧巴巴地讲了很多,终究还是看不懂他讲的究竟是什么胡话。

既然事前已有这样的沟通,夏文面世后邓广铭先生当然会有所回应(《月轮山词论集》出版于1978年)。虽然在《岳飞的〈满江红〉不是伪作》和《再论岳飞的〈满江红〉词不是伪作》这两篇文章中邓先生都对贺兰山该不该出现在岳飞署名的《满江红》中做有解说,但简单地说,就是一句话——即《满江红》词中的贺兰山是泛义虚指女真人的地域,而不是实指西北的那座山脉。

关于这个问题,后来又有不少论述,可大家说来说去,直到现在还有人在说,可实在都不大能够说得明白。

2019年,叶晔先生在《文学遗产》该年第3期上发表《宁夏词学传统与词中“贺兰”意象的演变》一文,系统地统计分析了宋元明词中“贺兰山”一语所表达意象的衍变过程,归纳的结论是:“总的来说,在元代大一统之前,由于贺兰山在西夏国境内,宋金文人的词中‘贺兰’,多为‘涉边之实指’,并没有身临其境的景象描绘。”

同时,叶晔先生又借助电子检索的途径,全面统计分析了唐宋金元以迄明代诗文中的“贺兰”一语的使用情况与金元明词中“贺兰”的演变,指出:

不难看出,(贺兰)意象的指涉及其范围变化,并非简单地从实指到泛指的单向发展,而是与历史语境密切关联。唐代的北方战线较长,故诗歌中的“贺兰”,或单一实指,或组合泛指;北宋与西夏战争断续数十年,成为文人热议之话题,故实指之贺兰,成为诗歌中经常出现的意象;南宋偏安一隅,与西夏再无瓜葛,诗词中的“贺兰”亦消失;而与之对峙的金国文人,则继续实指贺兰之创作;直至蒙古政权的出现,宋朝文人才重新体会到西北异族之恐怖,“贺兰”意象再次出现在文人的创作中;随着元代大一统帝国的出现,作为边塞、战争、异族之代称的“贺兰”,再一次淡出了文学世界;入明以后,北方战事再度吃紧,且不局限于具体一两个地区,“贺兰”的使用,又回到了与唐代相似的情况。

基于上述认识,叶晔先生认为:

根据“贺兰”意象在宋金诗文及宋金元明词中的使用情况,《满江红》创作于南宋初年,几无可能。

这等于以十分切实的证据否定了这阕《满江红》词出自岳飞之手的可能,贺兰山在西北大地上好好地立着,跟岳家军扯不上任何关系。

谈到这里,我们有些在座的同学也许会问:如果是由岳飞来写这阕《满江红》词的话,那么他用来作为倾覆金虏老巢的标志性山脉应该是什么呢?我可以告诉大家,一定是用“燕然山”。开句玩笑,也许岳飞会说“骑烈马飞越燕然山缺”。我这么想,原因有两个。

一个原因是下边的“饥餐胡虏肉”和“渴饮匈奴血”,用的都是汉人抗击匈奴的典故,而东汉窦宪北征,驱逐匈奴,在燕然山勒名纪功,正是汉人大败匈奴的最好标志。后世历朝历代也都是这么操作的。

另一个原因同宋朝更具有直接的关系。这就是在北宋末年,风流天子宋徽宗,潇洒快活之余,竟突发奇想,没事儿找事儿,干了件看起来似乎和窦宪北征匈奴很相似而实际上比他更蠢得很多的蠢事儿,这就是勾结正在强势崛起的女真,南北夹击,灭掉了本来已经衰弱不堪、因而正好可以充当其阻遏女真屏障的契丹。因为联络女真时需要经山东半岛渡海到辽东半岛,故这一图谋,史称“海上之盟”。

在实施“海上之盟”的过程中,毫无自信的宋徽宗,为给自己吹口哨壮胆儿,竟意淫般地强指燕山为燕然山,又缘此把辽人的燕京(也就是现在的北京)改名为“燕山府”,这当然就是“燕然山府”的意思(《宋会要辑稿》之《方域》五之三五,别详拙著《发现燕然山铭》)。

在汉燕然山发现的《燕然山铭》石刻

虽然这种可笑行为并没有给宋军带来什么好处,“海上之盟”的结果是引狼入室,导致女真人直入东京开封城,并一下子掳走了徽宗和宋钦宗这两位皇帝,可通过徽宗此举可以看出,在时人眼里,这燕然山毕竟标志着中原汉人击败北边诸族的光荣历史,具有强烈的象征意义。

实际的情况,不仅如此,岳飞本人还与宋徽宗这次可怜的意淫之举具有直接关系。岳飞旧部黄纵之子元振,记岳飞自言尝“至黄龙城,大张乐……以观打城,城破,每人以两橐駞金”(岳珂《鄂国金陀续编》卷二七《百氏昭忠录》卷一一)。邓广铭先生以为这里所说黄龙城,应当是指辽燕京城,而岳飞给部下讲述的就是他当年作为一名低级军官随从宋军打到燕京城下的经历(邓广铭《“黄龙痛饮”考释》,原载《文史》第七辑,1979年12月,此据《邓广铭全集》第八卷《宋代人物 史事》)。

这是岳飞所曾抵达的金人疆域最北的地方,也是他所经历的金人最重要的都邑,因而这样的经历,必然会在岳飞心中留下强烈的印记,他也很自然地会把攻取燕然山视作抗金取胜的标志。

事实上,我们在岳珂所编《岳武穆文集》中正是看到了一首这样的诗篇。这就是题作《寄浮图慧海》那首七律:

湓浦庐山几度秋,长江万折向东流。

男儿立志扶王室,圣主专师灭虏酋。

功业要刊燕石上,归休终伴赤松游。

丁宁寄语东林老,莲社从今着力修。(岳珂《鄂国金陀续编》一九《鄂王家集》卷一〇)

诗中所说“燕石”自然是“燕然山之石”,也就是《燕然山铭》的意思。我想大家能够同意,看了这样的诗句,就更有理由相信,岳飞选用“燕然山”是比“贺兰山”要正常得多,也自然得多的事情。

贺兰山既没招谁,也没惹谁,不管是南侵的金兵,还是北征的岳家军,跟哪个都没半毛钱关系,只有后世的无聊小文人,才会胡乱把这座大山牵扯到宋金对打的阵仗中来。

其实即使是在宋夏对阵时期的前线,部署宋军真枪真刀地冲着贺兰山方向冲锋陷阵的北宋统军人物范仲淹,也是用大漠里的燕然山来作为抗敌取胜的“地标”,而不会傻不啦叽地直呼贺兰山之名——“燕然未勒归无计”么,这不是会背诵几首古诗词的人都知道的么,正因为这是宋人普遍的观念,宋徽宗才会做出强指燕山为燕然山的事儿来。

五、《满江红》词来到世间

从余嘉锡先生开始,经过夏承焘先生、张政烺先生等,他们都对所谓岳飞《满江红》词的伪造年代和伪造者做有推测,而“真品说”一方对他们的批评,有很多笔墨也都是用在这里。

这又涉及一个历史学的研究方法问题。在前面第二节里我曾经谈到,我是把历史学的研究分作三个层次,其中最为重要、也最有意义的是第一个层次的研究,即努力认定基本的事实。到目前为止,我和大家讲的对所谓岳飞《满江红》词的认识,都属于这一层次的工作,而余嘉锡、夏承焘和张政烺诸位先生对《满江红》伪造年代和具体伪造人的推测,则属于第二层次的工作,即努力阐释出现这一现象的原因和过程。到了这一层次,主观性的判断开始逐渐增强,认识的相对性一般也要随之增大。

第二层次的工作虽然对第一层次的认识也会有某种程度的印证作用,但总的来说,在前面第一层次工作中所得出的结果,不会因为这第二层次的解释存在问题就会消散瓦解。

就总体情况而言,随着讨论的深入展开,使我看到余嘉锡、夏承焘和张政烺诸位先生在这一环节上所做的努力,与实际情况还是有所差距的。下面,我就脱离余嘉锡、夏承焘和张政烺诸位先生及其反对者的具体论述,根据现在所能掌握的情况,对《满江红》词的面世过程重新做出推测。

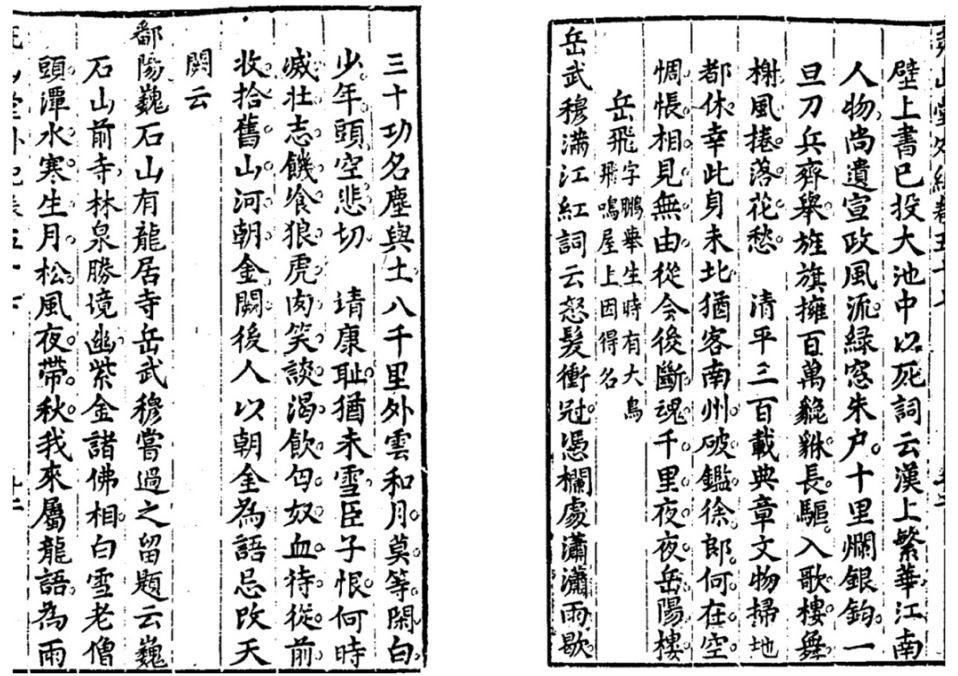

无中生有的岳飞《满江红》词,能够从无到有,首先有个生成的基础。这个基础,是元明之际的杂剧《岳飞破虏东窗记》。

清康熙曹寅刻《楝亭十二种》本《录鬼簿》

关于秦桧迫害岳飞的戏曲小说,在元明间曾相当流行。如见于《录鬼簿》记载的就有平阳人孔文卿和杭州人金仁杰各自撰著的同名杂剧《秦太师东窗事犯》。《录鬼簿》的作者钟嗣成是元朝人,里面载录的是元朝的作者。这类作品,文字流变往往较大。现在我们看到的这类剧目,最早的一部,就是这个《岳飞破虏东窗记》。古代戏曲的研究者一般认为这种《岳飞破虏东窗记》的文本写定于明初,但其中保存有相当一部分元代的面目。

在《岳飞破虏东窗记》第二折,岳飞这个角色甫一出场,就唱了一曲《女冠子》:

怒发冲冠,丹心贯日,仰天怀抱激烈。功成汗马,枕戈眠月,殿取金酋伏首,驾长车踏破贺兰山缺。空愁绝,待把山河重整,那时朝金阙。

在接下来的念白当中,复有句云:“饥飡胡虏肉,方称吾心;渴饮匈奴血,姑遂正愿。”(明富春堂书坊刊《新刻出像音注岳飞破虏东窗记》卷上)

明末富春堂书坊刻本《新刻出像音注岳飞破虏东窗记》

大家一眼就可以看到,这段曲词同《满江红》词中很多语句都具有高度相似性,不能不让人们想到二者之间存在承袭的关系。

在汲古阁刻《六十种曲》中,还有一种题作《精忠记》的戏曲,或题明无名氏所作,这在前面讲述夏承焘先生观点的时候已经提到,不过夏承焘先生以为它的作者是一个叫姚茂良的人。在《精忠记》的第二出,我们又看到了同《岳飞破虏东窗记》几乎一模一样的这段曲词,只是个别文字略有调整(如“殿取”改作“杀”字,“空愁绝”改作“空怨绝”;还有念白中的“姑遂正愿”改作“始遂吾意”,并将“飡”规范为“餐”字,“称”规范为“称”字),而改动的文字,似反不如原文合理。

一般认为,《六十种曲》中的《精忠记》应当是由《岳飞破虏东窗记》改编而来。夏承焘先生当年只提《精忠记》而没有提到《岳飞破虏东窗记》,是由于他没有读到后者。现在我们讨论岳飞《满江红》词同这些戏曲的关系,自当首先依据《岳飞破虏东窗记》。

那么,到底是杂剧中的这段曲词承袭了《满江红》词、还是《满江红》词脱胎于这段曲词呢?

让我们先来看看《满江红》词最早的版本。这个版本,张政烺先生在论述《满江红》词时已经提到,是河南汤阴岳飞庙中的一块石碑:

庙之东墙最南头,有“天顺二年春二月”庠生王熙用正楷体写的《满江红》词,文字与通行本同,仅末句为“朝金阙”而不是“朝天阙”。其后有“右《满江红》词,乃宋少保岳鄂武穆王作”两行十五字。这当是汤阴庙原有之碑,立石在西湖岳庙赵宽写刻本之前,早四十四年。(张政烺《岳飞“还我河山”拓本辨伪》)

若不对读《岳飞破虏东窗记》中相关的曲词,不大容易理会这个最初版本中的“朝金阙”同后世通行本的“朝天阙”有什么区别(作为异体字,汤阴岳庙石碑本《满江红》词,还把“凭栏处”的“栏”字写成了“阑”形,“飢餐”的“飢”字写成了“饑”形),但一相对比,就会看到一个文句演变的序列:

就其前后发生顺序而言,我们不妨姑且假设,上面这个次序,就是《满江红》词的形成过程。

河南汤阴岳庙《满江红》词石碑拓本

现在我又要向大家讲述一个当年胡适之先生教导我们的治学方法,这就是“大胆假设,小心求证”。这两句话虽然很简单,但却十分科学。这里所说“假设”,往往都是思索的结果。傅斯年先生教导我们治史就是首先要“比较不同的史料”,而“比较”就要思索,所谓“假设”乃是初步思索的结果,是思索之后考虑到的一种较大可能性。有了这个较大的可能性作为目标,接下来的进一步思索才能有方向,才能更加有条理,而这进一步的思索,就是胡适讲的“小心求证”。

那么,有什么更强硬的证据能够证明这一假设呢?有的,而且就摆在我们的眼前。这就是“朝金阙”这几个字,不应该是岳飞口中该讲的话,也不是他笔下该写的词句。

为什么呢?“金阙”虽然是同“天阙”近义的词汇,若是没有什么特殊情况,相互替换,并没有什么实质性差别。但别的时候可以用,在南宋时期这种讲抗金志向的诗词里用“金阙”却不大好,因为这个“金”字也是敌国的国号,用了很容易引起歧义。宋朝国力不振,这方面的忌讳尤其强烈。再退一步讲,即使南宋时期有别的人这么用,作为力主抗金的名将岳飞,一向视金虏为寇仇,誓与之不共戴天,因而是绝对不会用的。宋朝灭亡之后,到元明间人写剧本时,就完全没有这种忌讳了,所以可以随意写出“朝金阙”的语句。

对于岳飞来说,在当时,他对“金阙”二字需要避忌的事项。还不止于此。盖宋朝皇帝笃信道教,徽宗有所谓“教门尊号”为“玉京金阙七宝元台紫微上宫灵宝至真玉宸明皇大道君”(岳珂《桯史》卷八)。由于他这个尊号里带有“金阙”二字,岳飞若是讲出“朝金阙”的话来,是很容易被解作祈愿徽宗重归大位的意思的,这等于伸着脖子让高宗去砍,是万万使不得的。

那么,这种“朝金阙”文本的《满江红》词又是怎样演变为“朝天阙”的呢?张延和先生最近在《文献》2022年第6期上刚刚发表的《〈精忠录〉初刻本的发现及其编纂与流传》一文,为我们破解这一问题,提供了关键的线索。

日本国会图书馆藏成化五年本《精忠录》

《精忠录》是一部汇纂岳飞事迹和相关著述的书籍。根据张延和先生的研究,它是由河南汤阴县教谕袁纯初编于明景泰、天顺年间,不过这部书在成书后并没有马上付刻,至成化五年,始由刚刚卸任的汤阴知县尚玑主持刊刻。正是这个初刻本《精忠录》,增入了袁纯原编本没有的岳飞《满江红》,而它的依据,“或为立于汤阴岳庙,由庠生王熙书写于天顺二年的石刻。”窃以为张延和先生这话讲得过于谨慎了,作为当地的县令,尚玑只能是依据当地岳庙的石刻增入此词,别无其他途径。

张文又指出,大致在成化八年稍后,出现了《精忠录》的第二个刻本,主持其事的是一位杭州府官员。至弘治十四年,镇守浙江的太监麦秀,主持刊刻了这部书的第三个刻本。就是在这个版本的《精忠录》中,《满江红》词末句的“朝金阙”被改成了“朝天阙”。张政烺先生过去在研究时已经指出,就是在这次麦秀主持刊刻《精忠录》的第二年,亦即弘治十五年,麦秀又指示赵宽用草书书写改定过的《满江红》词,在杭州岳庙将其刊刻上石(张政烺《岳飞“还我河山”拓本辨伪》)。从此以后,所谓岳飞《满江红》词,就以这个文本风行天下。

对弘治十四年刻本《精忠录》把“朝金阙”改作“朝天阙”的原因,张延和先生也做了推测,他认为是由于“金”字容易令人联想起“金朝”,“朝金阙”易犯朝拜北族政权的忌讳,故“改字当与此有关”。这一推论,很有道理,明末人蒋一葵即谓“金阙”二字乃“后人以‘朝金’为语忌改‘天阙’”(蒋一葵《尧山堂外纪》卷五七)。不过我想太监麦秀在动手改动这个字的时候,应当已经想到“朝金阙”绝不该是岳飞该用的字眼。明朝人都这么需要避忌,岳飞在南宋,直接面对仇敌之金,当然也就更不能不讲究这一点。

明万历刻本蒋一葵《尧山堂外纪》

现在我们不妨再从另一个侧面来看一看杂剧《岳飞破虏东窗记》和《满江红》到底是谁抄了谁的问题。尚玑刊刻的这部《精忠录》,从成化五年(1469年)到弘治十四年(1501年)在不到三十年时间之内连续上版印行三次这一情况,清楚告诉我们此书在社会上流行的程度,若是用“风行于世”来形容,恐怕也不算过分。

明末继志斋书坊刊本《重校五伦传香囊记》

随着此书的广泛流通,在后出的一些岳飞戏里,就不再沿用《岳飞破虏东窗记》的《女冠子》,而是改而增入了《满江红》词,如邵璨写作的《香囊记》和冯梦龙改定的《精忠旗》就都是这样。

这样的事实也明白无误地告诉我们,在剧本中写入《满江红》词,显然要比《岳飞破虏东窗记》中以作者身份编写出的《女冠子》曲词和“饥飡胡虏肉,方称吾心;渴饮匈奴血,姑遂正愿”这两句念白更为完美,所以编剧者一看到《精忠录》署名岳飞的《满江红》词,当即收入该词并剔掉原来与之相应的内容。可见在编著《岳飞破虏东窗记》这部杂剧时世上还不存在所谓岳飞《满江红》词,所谓岳飞《满江红》词只能是从《岳飞破虏东窗记》的曲词衍生而来。

在这些被写入剧本的《满江红》词中,剧本的编写者对这阕词的文句确实很不满意,甚至因为实在看不下眼去而不得不放手修改。

譬如深受张政烺先生诟病的“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”这两句词,前面我已经讲过,张先生说它“似通非通,‘饥餐胡虏肉’、‘渴饮匈奴血’如果是五言绝句也还通顺,加上‘壮志’、‘笑谈’就不伦不类,有点格格不入”。现在对比《岳飞破虏东窗记》可知,在作伪者所依据的“飢飡胡虏肉,方称吾心;渴饮匈奴血,姑遂正愿”那两句道白中,“飢飡胡虏肉”和“渴饮匈奴血”正骈偶相对,犹如五言绝句的上下句。

在邵璨《香囊记》中是把“壮志饥餐胡虏肉”改为“燥吻饥飡胡虏肉”,冯梦龙《精忠旗》则是改为“壮吻饥飡金人肉”,同时把下句也改成了“笑谈渴饮金人血”。还有《香囊记》和《精忠旗》还都把“臣子恨,何时灭”改成了“臣子恨,何时竭”,当然也是“竭”字要更允当一些。

请注意,这些被改写的内容都是《岳飞破虏东窗记》曲词中没有而由伪造《满江红》词的人无所依傍地硬造出来的句子,而它不被邵璨、冯梦龙这类成就较高的戏曲作者所接受,说明确实如张政烺先生所云,《满江红》词的艺术水平相当相当低下。连个词儿用得都不对,还不既低且下么?

清康熙刻《墨憨斋传奇十种》本《精忠旗》

好了,这就是所谓岳飞《满江红》词的面世过程。讲到这里,我再和大家讲一点研究历史做学问的体会:这个行道并不需要太有才华、太过聪明的人,只要你是个中人之才,静下心来做努力,不要怕烦;耐下心来,一点儿一点儿地坚持下去,就一定会取得很丰硕的收获。当然,这更多地不是因为你自己做得特别好,而是你锲而不舍还在做,那些聪明人耐不住这个烦,早就半途而废了。

谢谢大家。

2023年2月12日晚草成初稿

2023年2月22日上午改定

2023年2月26日晚讲说于西北大学

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司