- +1

“觉世之文”与“传世之文”——梁启超的文学道路

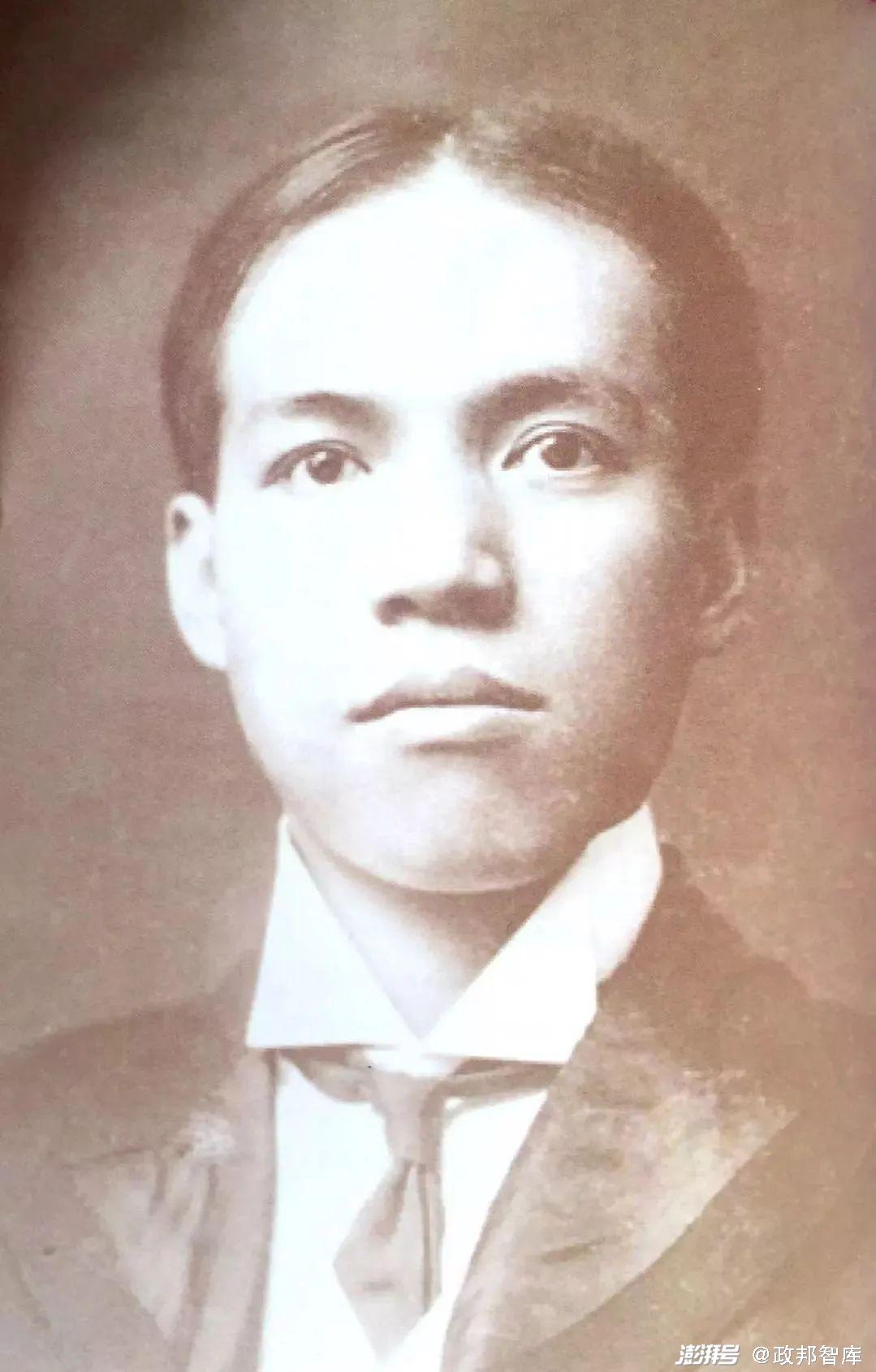

青年梁启超

“觉世之文”与“传世之文”——梁启超的文学道路

文丨夏晓虹 北京大学中文系

一

在《三十自述》中,梁启超曾这样记述他的出生:

余生同治癸酉正月二十六日,实太平国亡于金陵后十年,清大学士曾国藩卒后一年,普法战争后三年,而意大利建国罗马之岁也。

把自己的出生时间与中国以及世界历史上的重大事件联系在一起,既有炫耀新知识之心,更有一种自觉处于国内外风云交汇之际,因而负有重大历史使命的庄严意识。的确,时代给予梁启超以机会,而梁启超也没有辜负这个时代。

梁启超出生在一个乡村知识者家庭,十八岁以前,接受的是中国传统文化教育。沿着前代读书人的老路走下去,他的前途不外科举仕宦或积学能文二途。然而,梁启超是幸运的,他躬逢良时,又躬逢得风气之先的良师康有为,再加上他个人的聪慧异常与生性喜新,所以走上了一条与出将入相、宿儒才子完全不同的路。

这个玉成梁启超的时代,对于中华民族来说却充满了苦难。鸦片战争以后,中国与世界的关系发生了变化。处在列强势力包围中的中国,面临着弱肉强食的瓜分危险;腐朽势力的倒行逆施,也加速了清王朝的衰败。而伴随着西方列强的入侵而出现的“西学东渐”,则为近代中国知识分子打开了通向世界的大门。不学习西方进行变革,就要亡国,是当时有识之士的共同认识。

生当中国历史上这个重大的转折时期,梁启超顺应时代的要求,以报刊为阵地,大声疾呼变法图强,猛烈攻击顽固守旧派,宣传西方文明与资产阶级的政治、经济、法律学说及其他科学思想,给沉闷闭塞的中国带来了新生气。无论其说是否粗疏浅陋甚至多有错误,也无论其人的政治立场为保皇、改良抑或其他,梁启超大量著述的实际效果却是激发起人们对清政府的仇视与反抗情绪,加速了新思想在国内的传播,从而为政治上、文化上的革命准备了必要的条件。

夏晓虹《觉世与传世》,东方出版社2019年版

和封建社会同样悠久的封建文学,到晚清也失去了光辉,具有近代意识与近代色彩的改良文学随之兴起。作为这一文学运动领袖的梁启超,以日本明治文学为榜样,利用手中刊物《清议报》、《新民丛报》与《新小说》,为改良文学提供了切实的理论指导与专门的发表园地,团结了大批作者,造成了强大声势,终于使改良文学成为晚清文学的主流。虽然文学改良运动是与政治改良运动相辅而行的,但两者的命运很不相同。梁启超所从事的政治改良运动因落后于中国革命形势的发展而未获成功,而他所发起、领导的文学改良运动作为五四文学革命的先声,自有其不容低估的历史价值。

由于梁启超在中国近代文学史乃至文化史上具有无所不在的影响,研究这一段的文学或文化,便不可能越过梁启超。梁启超又是近代中国知识分子群体最完满的典型代表,其内心的矛盾与困惑也缠绕着整整这一代人,并由这种共同的文化心态塑造出了中国近代文学史乃至文化史的基本面貌。揭示梁启超的矛盾与困惑,因而成为本书的重点。

二

梁启超参加过科举考试,却成为一个长期流亡海外的改良派政治家;他出身旧学,却以新学家而闻名。这种并非偶然的命运安排,使他的矛盾与困惑也带有某种时代的必然性。

还在《时务报》时期,梁启超便与中国第一个介绍西方近代思想的古文翻译家严复发生过一场很有意义的争论,这场争论一直延续到《新民丛报》时期。

严复1897年的原信现在未发现,不过,据其后来自述及梁启超复信中所述,是他以为梁启超发论草率,因而“劝其无易由言,致成他日之海[悔]”。梁启超私下虽然承认严复所说未尝无理,但在回信中仍然申明了自己的不同看法:

然启超常持一论,谓凡任天下事者,宜自求为陈胜、吴广,无自求为汉高,则百事可办。故创此报(按:指《时务报》)之意,亦不过为椎轮,为土阶,为天下驱除难,以俟继起者之发挥光大之。……因不复自束,徒纵其笔端之所至,以求振动已冻之脑官。到《新民丛报》创刊,第1号便发表了梁启超为严复的《原富》译本所写书评,极称其“精善”,同时也中肯地指出了此书的不足:

但吾辈所犹有憾者,其文笔太务渊雅,刻意摹仿先秦文体,非多读古书之人,一翻殆难索解。

梁启超认为:

著译之业,将以播文明思想于国民也,非为藏山不朽之名誉也。

据此,他批评严复的译笔古奥,不能使学童受益,而主张进行“文界革命”,改变这种状况。严复私下也表示对梁启超的批评十分感佩,不过,在复信中仍固执己见,声称:

若徒为近俗之辞,以取便市井乡僻之不学,此于文界,乃所谓陵迟,非革命也。且不佞之所从事者,学理邃赜之书也,非以饷学僮而望其受益也,吾译正以待多读中国古书之人。使其目未睹中国之古书,而欲稗贩吾译者,此其过在读者,而译者不任受责也。

参加这场争论的还有黄遵宪,他在致严复的信中,与梁启超相呼应,针对严复“且文界复何革命之与有”的观点提出:

公以为文界无革命。弟以为无革命而有维新。……文字一道,至于人人遵用之、乐观之,足矣。

概括而言,这场由当时几位著名人士参加的论争,并非个人间的意气之争,而是一场意义深刻的严肃讨论,其基本论题即为作“觉世之文”还是作“传世之文”。这不仅反映了两种不同的作文态度,而且集中表现出近代中国知识分子的困惑与追求。

梁启超的一生大体可以1917年底脱离政界为界,划分为前、后两期:前期以政治家而兼事文学创作与学术研究,后期则以文学及其他学科的专门学者而兼评时事。与严复的论争尽管发生在前期,却正可以作为考察其文学观念变迁的重要线索。

这是一个动荡时代的重要课题。甲午战争使改良派取代洋务派走上了历史舞台,梁启超作为著名的改良派政治家、思想家与宣传家,也开始了他长达二十馀年的政治生涯。由洋务派的“从器物上感觉不足”到改良派的“从制度上感觉不足”,改良派已认识到国民是政治制度的基础,从而把“新民”放在首位,而以开通民智、变法图强为基本政纲。因此,从投身政治活动起,梁启超即自觉地以“觉世”为责;即使治学,也念念不忘“学者以觉天下为任”。有“思易天下之心”,作“觉世之文”而不作“传世之文”,可以说是梁启超前期著述的宗旨。

在梁启超看来:

传世之文,或务渊懿古茂,或务沉博绝丽,或务瑰奇奥诡,无之不可;觉世之文,则辞达而已矣,当以条理细备、词笔锐达为上,不必求工也。

梁文受人称赞处,恰在流畅锐达、条理明晰,正是标准的“觉世之文”。而在近代报业兴起的背景下,“觉世之文”又以载于报刊功效最著,于是报章文体便与著作文体有了明显区别。用梁启超的话说:

著书者规久远、明全义者也,报馆者救一时、明一义者也。

梁启超自称其为文乃“应于时势,发其胸中所欲言”,而时势“变异之速”,使“今之为文,只能以被之报章,供一岁数月之遒铎而已”。他为“一时”、“一义”所发之论因而随时变迁。《时务报》创办未及一年,梁启超已觉得,“就今日而自观前此之文,其欲有所更端者,盖不啻数十百事矣”;1902年为《饮冰室文集》作序,他也承认因思想变化流转之速,“每数月前之文,阅数月后读之,已自觉期期以为不可;况乃丙申、丁酉间之作,至今偶一检视,辄欲作呕,否亦汗流浃背矣”。从报章文体的“觉世”特性看,梁文为人诟病的“持论屡变”也很容易理解了。

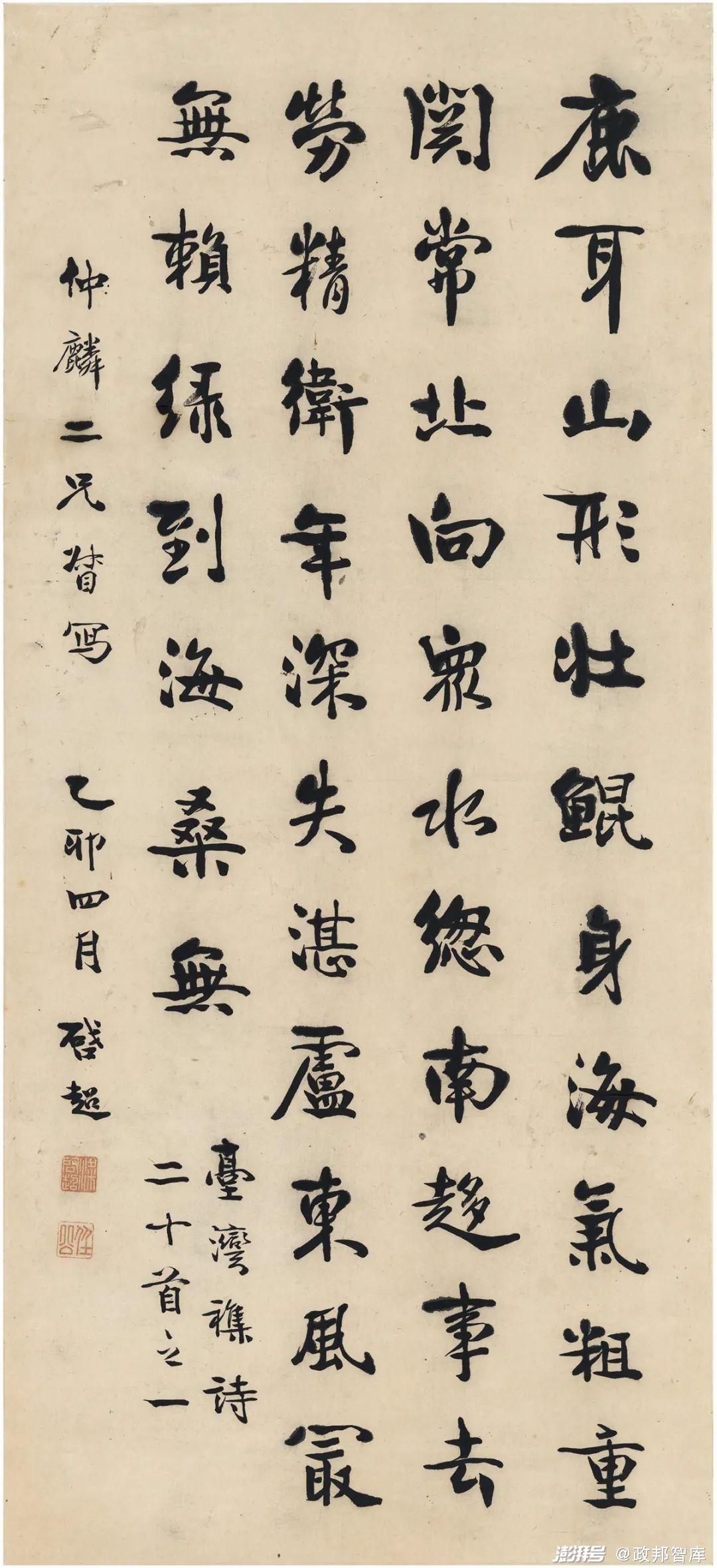

梁启超手迹

既然说读先前之文屡“欲有所更端”,“欲作呕”,以常理推断,梁启超应当是就此觉悟,对转瞬即逝的“觉世之文”悔而弃之,而转向以著书体作期于久远的“传世之文”了。但其实不然。与扬雄为求藏山传世而“悔其少作”的创作态度完全相反,梁启超断然宣称:

若鄙人者,无藏山传世之志,行吾心之所安,固靡所云悔。

此话精彩之至。处在近代中国社会,像梁启超这样一位启蒙思想家,对自己有如此清醒、透彻的认识,实在难能可贵。“以觉天下为任”,只求即时生效,为当时人所理解;而不企望名垂千古,被后代人持为轨范,甚至很快为历史遗忘亦在所不惜,这是一种与传统截然不同的价值观。中国古代一向把“文”看得很重,“盖文章者,经国之大业,不朽之盛事”(曹丕《典论·论文》)。凡有著述,即使当世不传,也要“藏之名山,传之其人”(司马迁《报任安书》),以求流芳百世。文人作文,也抱定一个以“立言”求不朽的念头,必期“垂诸文而为后世法”(韩愈《答李翊书》)。只有到了近代,启蒙意识出现,这种观念才有所改变。“虽泰西鸿哲之著述”,梁启超也认为,“过其时,则以覆瓿焉可也”。“觉世之文”的价值不体现于文字,而表现在启蒙功效上。启蒙的目的既已达到,用作手段的报章文字自不妨速朽,不妨丢弃。

有了这种认识,无论是作政论文,还是从事文学创作,梁启超首先考虑的必然是社会效果,而不是写作艺术。借鉴外国文学,也以此为选择标准。日本明治前期的“政治小说”艺术上虽然粗劣,在日本文学界也已过时,梁启超却看中其以小说体宣传政治主张的便利,便检选出来,引进中国,大加提倡,取为中国新小说的范本。而对当时在日本最活跃、艺术更成熟的浪漫派作家,梁启超却视而不见。不独于一国文学的取舍如此,即如德富苏峰这位梁启超当年最敬重的日本作家,梁启超可以仿效其“欧文直译体”而创造出“新文体”,可对德富苏峰激烈批评“政治小说”艺术拙劣的意见则置之不理,其《新中国未来记》也重复着日本政治小说的弊病。

贯穿梁启超前期的强烈的“觉世”意识,随着其政治生涯的结束、学者生涯的开始,而被“传世”的愿望所取代。梁启超后期采取了一种“为而不有”的“趣味主义”,因而主张“为学问而学问”,批评包括自己在内的“新学家”说:

而一切所谓“新学家”者,其所以失败,更有一总根原,曰:不以学问为目的而以为手段。……殊不知凡学问之为物,实应离“致用”之意味而独立生存,真所谓“正其谊不谋其利,明其道不计其功”。质言之,则有“书呆子”然后有学问也。

这时,反观晚清新学的成绩,他甚至说:

故光、宣之交,只能谓为清学衰落期,并新思想启蒙之名,亦未敢轻许也。

这种说法未免责之过苛,却正显现出其观念的巨大转变。

作文的目的不在致用,治学的目的只在学问,这是一个纯粹的学者应取的态度。以政治或其他功利考虑为出发点,必然会影响到学术研究的科学性。从古代文化中,发掘具有永久性的价值,无疑是梁启超后期从事学术研究的目的。当他说“情感是不受进化法则支配的,不能说现代人的情感一定比古人优美,所以不能说现代人的艺术一定比古人进步”时,不仅展现出其研究对象具有永久的魅力,而且显示出他对于艺术的灵魂——情感的研究,本身也具有传世的价值。

三

上文勾勒出了梁启超文学观念变迁的基本轨迹,即前期作为一位政治家,注重现实功利,故志在觉世;而后期作为一名学问家,注重历史价值,故志在传世。不过,这也只是就其大体而言,梁启超的思想绝非如此单纯。

1921年,他分析自己说:

我的学问兴味、政治兴味都甚浓,两样比较,学问兴味更为浓些。我常常梦想能够在稍为清明点子的政治之下,容我专作学者生涯。但又常常感觉,我若不管政治,便是我逃避责任。

实际上,“觉世”还是“传世”的矛盾,从前期到后期始终困扰着梁启超,只是随其由政治趋于学问兴趣的转移,而或隐或显,此长彼伏。

在梁启超倾心于“觉世之文”时,他也未尝不在追求其文的传世价值,自称“著论求为百世师”,“十年以后当思我”,正是最明白的表示。这原因便在于,他已经意识到,“觉世”之中有“传世”的因子:“先知有责,觉后是任;后者终必觉,但其觉匪今。十年以前之大敌,十年以后皆知音。”不仅十年以后,觉醒者当感激梁启超的启蒙功德;而且即使几十年、几百年后,梁启超具体的论点早已过时,不足为法,而其当初所开启的方向却昭示着时代发展的大趋势。后来者可以迅速越过梁启超,不过,这总是在他所打开的道路上继续前进。当年梁启超曾经充满悲壮感地宣告:

故欲以身救国者不可不牺牲其性命,欲以言救国者不可不牺牲其名誉。甘以一身,为万矢的,曾不于悔,然后所志所事,乃庶有济。

而最终,历史总会以其特有的方式给予启蒙者的“牺牲一身觉天下”以应有的补偿。

梁启超后期转向“传世之文”时,也并未完全放弃觉世的意识,其学术论文仍以大众为读者对象。在对中国史学的批判中,他既反对孔子、司马光备帝王及其臣僚取法的著书目的,也反对司马迁“藏之名山,传之其人”,供少数学者研读的著作态度,尖锐地指责他们:

质而言之,旧史中无论何体何家,总不离贵族性,其读客皆限于少数特别阶级——或官阀阶级,或智识阶级。

这与他前期批评严复倾慕“藏山不朽之名誉”、将著述看成少数人的事业是一以贯之的。尽管梁启超后期注目于永久价值,可是他所作的研究仍属于文化普及工作,内中也含有“觉世”的因子,不过不限于政治思想上的启蒙而已。

梁启超1928年夏留影

说到底,梁启超本质上还是个文人型的政治家。在“觉世”与“传世”之间,其前后期的侧重点虽有变化,但从政时不能忘情于文学,创作时又不能忘怀政治。前期以觉天下为己任,可在其“小说界革命”论中,仍有关于“熏”、“浸”、“刺”、“提”四种力的论述,在“诗界革命”论中,也出现了保留“旧风格”的主张,凡此均可见梁启超并非单纯的政治宣传家,而确有艺术鉴赏力。只是政治家的责任与文学家的良心常常冲突,使梁启超的文学理论与创作呈现出矛盾状态。至于后期“为学问而学问”时,他也还是关心现实,政见文字始终不能绝迹。并且,在他的古代文化研究中,也透出对社会现实的感慨以及古为今用的用心。

梁启超的矛盾心态在近代中国知识分子中相当典型,它反映出传统文学观念在近代的投影。对于中国文人来说,“文以载道”的观念可谓源远流长、根深蒂固。孔子关于《诗》可以“兴”“观”“群”“怨”、可以“事父”“事君”(《论语·阳货》)的教诲,明显表露出文学政治化的倾向,对后代文人影响至深。近代启蒙意识与救亡图存的社会责任感,更使梁启超们经常自觉或不自觉地放弃文学,越俎代庖,直接干预政治,把文学简单地当作政治斗争的工具。但是,同样悠久的诗文传统的熏陶,又养成了中国文人高雅的艺术趣味。在具体作品的品评中,他们对艺术的优劣精粗有精细的分辨与敏锐的反应。梁启超们不妨在理智上推崇“文学救国”,可在趣味上则更倾心于艺术精美之作。前者是为别人而作,目的在启蒙;后者是为自己而作,主旨在陶情。于是,无论在现实生活还是在艺术创作中,他们常常不自觉地“自我分裂”——即如情趣与旧诗词更相投的梁启超,却偏要提倡新小说——因为他们真诚地相信,只有这样,才能同时承担起作为国民与作为文人的双重责任。

梁启超的不断趋新、观念屡变,固然由于时局发展迅速,有策略的考虑,但也与他总在觉世与传世、政治家与文学家、责任与良心、启蒙功效与艺术价值等之间徘徊有关。这使他无论作为一名政治家或作为一名文学家都显得脆弱、芜杂,甚至自相矛盾。然而,这也正是梁启超的可爱之处。从文学家来要求,梁启超有很多缺陷,够不上大家;可也得承认,他是个典型的中国文人。在他身上深刻地体现了中国文学观念内在的矛盾——既把文学当作“经国之大业”,就很可能成不了“不朽之盛事”;同时,在他身上更缩影式地反映出转折时期中国文学的历史命运。

川端康成评论日本明治文学的一段话,对于与明治文学处于同一历史阶段并深受其影响的梁启超同样适用:

我总认为,明治以后,随着国家的开化和勃兴,虽然出现了一些大文学家,但许多人在西洋文学的学习和移植上花费了青春和力量,为启蒙事业消耗了半生,而在以东方和日本为基础、进行自我创造方面,却未能达到成熟的境地。他们是时代的牺牲者。

不过,这还是从文学史角度而言,作家的艺术才华未能充分、得当地发挥,也可以说是令人遗憾之事。而从文化史来评价,则梁启超当年所作的传世诗文未必真能传之久远,而他自以为速朽的觉世之文反而不断为人记忆乃至诵读。近代这个激烈动荡的转折时代,牺牲了却也成全了梁启超们。当年多少一心吟诗、不问世事的纯文人早已被人遗忘,多少叱咤风云的政治人物也已烟消云散,只成为历史家的研究对象;可是,充满矛盾的梁启超还活着,起码他的追求、他的苦恼和欢乐仍萦绕在今天的文学家心中。也许,梁启超的时代并没有真正过去?也许,文学本来就该这样徘徊于觉世与传世的十字路口?

梁启超毕竟是幸运者,他开启了一个时代,提出了许多值得后人深思的命题。为了今天,也为了明天,我们不能不面对梁启超,面对他自觉提出或无意中透露的若干文学问题(其实不止于此)。当然,这里所作的多半是历史考察,进一步的理论阐述与发挥则有待来日。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司