- +1

“五月”之后打破对立的法国蓬皮杜艺术文化中心

法国蓬皮杜文化中心分馆将于明年落户上海。巴黎的蓬皮杜国立艺术文化中心(Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, 简称Centre Pompidou)于1977年成立,至今已40余年。它始建于1968年的“五月风暴”发生之后的一年。在“五月风暴”中时任法国总理的乔治·蓬皮杜,在次年当选为法国总统。1969年,乔治·蓬皮杜决定兴建一个文化艺术中心。

如今蓬皮杜文化艺术中心已成为世界著名的艺术中心,但它起初脱胎于这场“五月风暴”反抗精神,并且在1968年之后法国的文化转向中很具有代表性。一场“风暴”怎样更新了法国国家艺术文化机构的理念和实践?蓬皮杜倡议兴建的文化艺术中心又如何体现出他对当时法国社会和文化格局的反思?

“五月风暴”中的年轻人与蓬皮杜总理

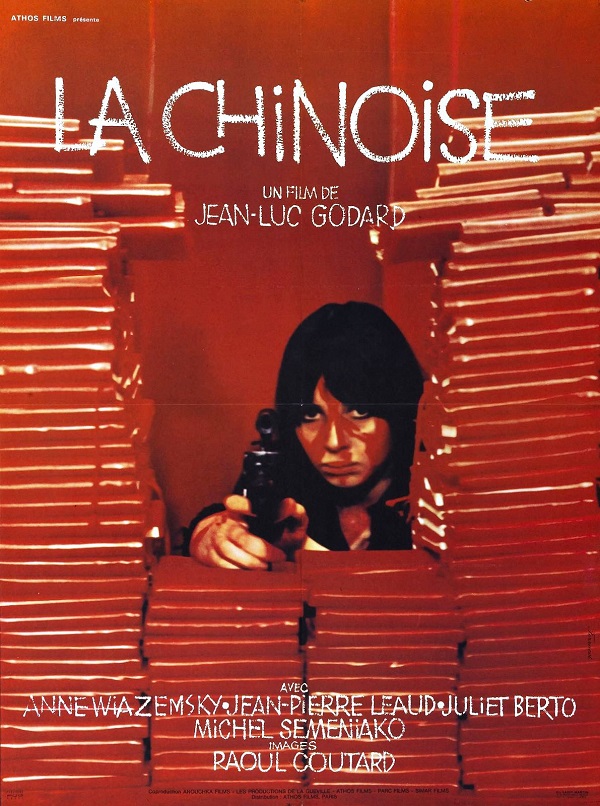

1968年5月初,由少数巴黎南泰尔大学社会学学生发起的一场学生运动,抗议与社会脱轨的大学教育体制,在一个月内相继得到了法国1000多万工人罢工运动的呼应。学生运动联合起工人运动,逐渐演变成对一场法国民众对资本主义和既定社会体系的“全体起义”。在这一过程中,巴黎南泰尔大学临时关闭、校长辞职。之后,学生们占领了巴黎索邦大学和奥德翁剧院,改其作公共讨论政治的场所。他们一起走上拉丁区的街头抗议,把石头扔向戴高乐政府派出的警察。法国瘫痪了。政府最终改善了全民的工作待遇,并解散了国民议会。直到当年6月全国才逐渐恢复运行。“五月风暴”虽然只持续了一个月的时间,但在同一时代辐射到法国以外的许多国家,引起了不同形式的学生运动。

在它结束后的十多年中,“五月风暴”对法国社会的各个领域仍起到了持续的影响。50年间,世界各地以不同的方式去怀念、研究、解读这场风暴。1968年参与“风暴”的大学生出生于战后婴儿潮,数量激增的大学生虽然成长背景不同,但当时他们都渴望交流、渴望社会深层的变革。“五月风暴”是他们第一次直接参与社会活动,第一次可以自由地表达观点,即使不知道要表达什么。他们受到马克思主义或无政府主义思想的启发、甚至有时还带着误解,自发地推动了一场即兴而高效的社会运动,偶然间敲开了看似已固化的资本主义社会的一条“裂缝”,向年轻人展示了一种新的打开世界的方式。而在此前的阿尔及利亚战争后,这些法国年轻人对政治并不太关心。“五月风暴”中既有暴力的、盲目的部分,也有凝聚力、质疑、创造和诗意的部分,它们足以撼动了整个大学体制、工业、和政府议会,并对社会关系产生了深远的影响。

回到1968年5月,乔治·蓬皮杜在风暴开始的前十天在亚洲国事访问,他赶回法国后采取了不同于当时教育部长所采用的强硬镇压的手段。他试着“把年轻人的问题区别对待”。蓬皮杜首先表现出向学生运动妥协的姿态。5月中旬他宣布政府会推行大学的改革,并且开放索邦大学让学生占领学校、讨论运动。他一方面表示愿意聆听学生的改革意见,另一方面他又坚定地阻止学生闹事。他认为学生运动的诉求不同于工人运动的诉求,后者要求改善工作条件的诉求更急切,而学生运动的主张则是更模糊的、属于意识形态的问题,但他们却揭示了当时整个时代的文化问题。为此,他分开处理学生运动、工人运动和政界问题。蓬皮杜首先满足了工人改善工作待遇的要求,然后邀请学生开展大学改革的讨论,并且接受了教育部长的辞职,解散国民议会。就这样“孤立”了当时法国“极左派”学生的抗议活动。在学校和工会恢复正常运行后,他又重新禁止学生运动,如此逐渐平稳走出了“危机”。在蓬皮杜顺利度过“五月风暴”成为总统后的第一年里,他决定在巴黎当时可用的Beaubourg停车空地上兴建一个艺术文化中心,回应“五月风暴”所反映的深层的社会和文化问题。

“五月风暴”的启示与蓬皮杜艺术文化中心的构建

“五月风暴”首先让蓬皮杜看到了一种文化对时代的推动力。1970年蓬皮杜在世界教科文组织新楼落成典礼时的演讲中说到,“几个世纪以来知识分子的抗议,以及过去和现在所发生的事件,在我看来,都说明了他们把文化看作一种推动力,而不是产物。文化对他们来说是有用或者危险的分子(法国大革命是18世纪哲学家的女儿。纳粹焚书,认为那些书揭露了德国的堕落)。对一些人来说,思想引领世界,对另一些人来说,思想不过是社会某一时代的反射。而我在这两者之间寻求真理,你们会惊讶吗......如果不质疑固有的思想的话,就不会有文化。知识分子抗议既定的价值是自然的事情。他们打的仗有时候就是以另一种思想之名,也就是说,对另一种文化的构想。”

其次,蓬皮杜在“五月风暴”中还看到了仍旧具有文化影响力的欧洲。“如果说,我要总结“五月风暴”的经验的话......那就是欧洲之后仍然会起到决定性的作用。在我看来,人们需要的是另一个欧洲(不是政治和经济层面的欧洲),我将它称之为思想的欧洲。” “我们需要一场文艺复兴,由此来更新个人生活的规则、社会的规则、人民与国家关系的规则、以及人的基本信仰和表达框架的关系的规则。” (摘自1969年2月13日乔治·蓬皮杜在日内瓦法国联会Cercle français de Genève上的演讲)

第三,他看到了法国艺术和文化体系的陈旧、腐朽,已经不能满足当时的法国各个阶层对文化的需求,也不能回答工业和科技对生活的改变所引发的问题。

最后,他认为诗人和政治家其实应该有某种共同点,就是他们都“对人、人的情感、需要和期望有直觉性和深刻的认识。不过诗人会用他们的才华把这些表现出来,而政治家则力求通过使人愉悦的方法去满足他们。” (摘自1969年4月28日在法兰西剧院的讲话)

1968年之后开始建设的蓬皮杜艺术文化中心可以说反映了他对“五月风暴”的反思、寄托了它对文化的积极作用的期望。

蓬皮杜中心自开馆以来,主要采用以跨学科为特点的展览政策,去回应当时社会主流与大众之间的对立、工业和科技发展对文化的冲击、以及人对自由表达的渴望。在蓬皮杜美术馆成立之前,法国的美术馆和博物馆的展览沿用19世纪以来对艺术史中的分类方法:例如按照时期、流派、艺术运动、艺术家等分类。它们面向的是一小部分已经受过艺术教育的观众。与此相对,蓬皮杜文化艺术中心采用多学科、综合性的组织架构、选择开放式、可塑性的建筑内外部空间、鼓励跨学科的策展方式、策划主题性等艺术节互动,都有助于打破学科的分界和等级,吸引不同背景的大众。

1.多学科、综合性的组织架构

蓬皮杜中心于1977年1月开馆,它不仅是一个国立现代艺术美术馆,还包括了公共信息图书馆、工业创作中心、声学音乐研究中心。这四个部门面向不同领域和背景的观众,提供视觉艺术、建筑、音乐、表演、电影等学科交叉的可能性。它大致符合了蓬皮杜1969年写给当时的文化部长Edmond Michelet关于建造文化中心的信中提到的愿望:“整座建筑不仅要包含一个绘画和雕塑美术馆,还要有音乐、电影和戏剧。最好还可以有一个图书馆,至少藏有从古至今的艺术类史书籍。”1969年创立的工业创作中心,在1973年被纳入蓬皮杜艺术文化中心的一个部门。它的展览的囊括城市、建造、社群、住宅、工业产品、娱乐、传媒等主题,涉及日常生活的方方面面。工业创作中心不仅对工业和现代消费社会的物件、符号和空间及其影响进行展览和思考,还给蓬皮杜中心的展带来一些鲜活和大众化的角度。摄影部门1980年代初成立,通过收藏和并且把摄影与其它艺术形式一起展览的方式,帮助摄影在法国逐渐确立了它作为一种艺术门类的地位,同时也扩大了艺术的边界。

2.开放式、可塑性的建筑内外部空间

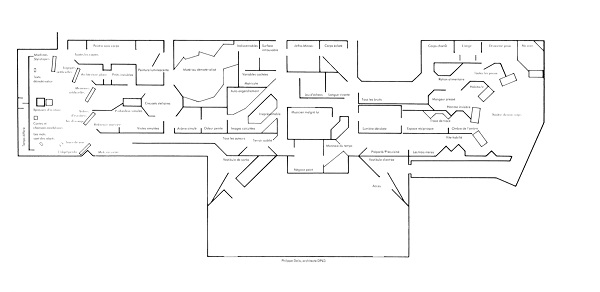

中心的建筑于1970公开招标后选择了意大利建筑师伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)和英国建筑师夫妇理查·罗杰(Richard Rogers)及苏·罗杰斯(Su Rogers)的方案。因为他们的设计主要满足了美术馆和图书馆空间的“灵活性”和空间之间“连接”的需求,以及当时的艺术形式和公共交流所需要的空间。他们把蓬皮杜中心的建筑的电梯、管道都设计在外部,为室内留出50米高、150宽、50米长的多功能、开放空间,展览面积总共为13430平方米。虽然它的外部显得简陋、生硬,但它的内部空间十分便于调整,透明玻璃的外立面显得整体空间很透明。这一建筑理念其实也受到1960年代的英国电讯派建筑(Archigram)所强调的流动性和变化性的影响。另外,蓬皮杜中心的建筑只占它可以使用的Beaubourg平台的一半面积,另一半面积留给了广场,作为一些活动的场地。这使得整个广场变成了一种公共空间,逐渐带动了街区周围的气氛。

实际上,蓬皮杜的建筑的设计也呼应了1960年代出现的艺术形式。1960年代的艺术家们为了对抗日趋资本化的艺术生态,发展出了不可售卖的艺术形式:行为艺术、Happening、影像艺术、大地艺术、Fluxus、贫穷艺术、观念艺术。这些艺术品走向了公共空间、并打破艺术的媒介和学科的界限。艺术家们继承了20世纪初前卫艺术的精神,并且试图把自己对日常生活和对社会的思考更紧密地联系起来。因此,这些艺术形式不再需要把作品神圣化的美术馆空间,而是让“挑衅”的艺术行为可以发生的场所。蓬皮杜中心的建筑回应了当时新生的艺术形式对公共空间的需要,以及大众在公共空间里体验艺术和表达的需要。它试图成为某种被超现实主义艺术家称之为“生活批判” 之地,或者被Nicolas Bourriaud 称作“关系美学”的发生场所。

3.交叉学科中的时代精神和文艺交流

蓬皮杜中心开馆前十年中举办了了“巴黎”系列的跨学科展览展览,回顾巴黎与其它文化之都之间的文艺交流。《巴黎-纽约》(1977年举办)、《巴黎-柏林》(1978)、《巴黎-莫斯科》(1979)、《巴黎-巴黎》(1981)、《维也纳1980-1938》(1986)、《日本前卫艺术1910-1970》(1987),它们都以全景式的、跨国界的视角来展现二十世纪的艺术运动、思想交流、艺术家交往、以及巴黎所处其中的位置。展出的内容涉及艺术、建筑、城市规划、平面设计、文学、工业产品、电影、戏剧和音乐,通过不同学科间的交汇来展现当时的时代精神。比如《巴黎-柏林》展览中开设文学展厅,展示了20世纪前25年中受到表现主义影响的文学家。二战之后,随着大批艺术家流亡到美国,世界的艺术中心也从巴黎转移到了纽约。蓬皮杜也希望通过这个艺术文化中心的建立使得巴黎重新回到国际的艺术舞台之上。这一系列展览不仅让巴黎的观众回顾了20世纪上半叶以巴黎为中心的文艺交流史,它还使得中心很快与欧美的现代美术馆建立起了合作。在蓬皮杜中心开馆后的前十年里,每年的参观人数达到六百万至八百万。到了1989年,蓬皮杜中心的《大地魔术师》展览首次打破当时以欧洲和北美为中心书写现当代艺术史的视角。策展人让-于贝尔·马尔丹 (Jean-Hubert Martin)邀请了来自世界各大洲的当代艺术家共同参展。在全球化的时代到来之前,这个展览讨论了当代创作与传统和当地文化之间的关系,引起了全球的艺术评论、美术馆和艺术市场的广泛和持久的关注。这也是中国艺术家和艺术评论首次参加的法国国立现代美术的展览。

蓬皮杜个人也是现代和当代艺术的爱好者,他与同时代的画家Balthus、Sonia Delaunay、Hans Hrtung、Anna-Eva Bergman、Max Ernst都有私人往来。在他看来,当代艺术是一直在变化的,而这种变化是不舒服的。并且,艺术不断在它丰厚的遗产和丰富的未来之间探索新意。蓬皮杜中心的国立现代艺术美术馆继承了法国国家的现代艺术收藏,并且重新对其整理、研究,每年定期举办了欧洲现代艺术家的回顾展,或者结合当代艺术开展主题性展览。

4.跨学科的策展方法展现社会和艺术问题

蓬皮杜艺术文化中心还尝试用不同学科的研究方法策展,通过具象的展示来加深人们对当代创作、文化和生存背景之间的关系等问题的理解。例如1985年,蓬皮杜中心首次请了一位哲学家策划展览:让-弗朗索瓦·利奥塔(Jean-François Lyotard)根据他对后现代的研究(《后现代状况》,1979出版)和工业创作中心的主任Thierry Chaput一起在蓬皮杜的五楼策划了一个名为《非物质》(Les Immateriaux)的展览。它探讨人与世界的关系怎样会被后现代科技发展所产生的新物质,或者说是非物质根本性地改变。哲学家利奥塔试图在展览中营造出事物的不确定感,对于发展的最终目的不确定,对于人类个体在这样一个非物质状态下的身份的不确定。为此,展览的布展打破了通常以时间顺序或主题顺序组织的路线,以及惯用的画框、模型和底座等工具,回避对事物的方框式的界定。为了找到一套更为灵活和非物质的系统,利奥塔采用了信息传播的方式来组织空间 : 物质(matériau)、 发源 (maternité)、 模式(matrice)、事物 (matrière)、材料(matériel)五个部分的架构,试图展示物质的变化、与之相关的新材料以及所产生的新的互动形式和经验之间的关系。展览同迷宫一般,并且用音效、昏暗的灯光以及互动装置让观众置身于一种让人不安的后现代的时空之中。20多年后的数字化的时代看来仍然非常超前。

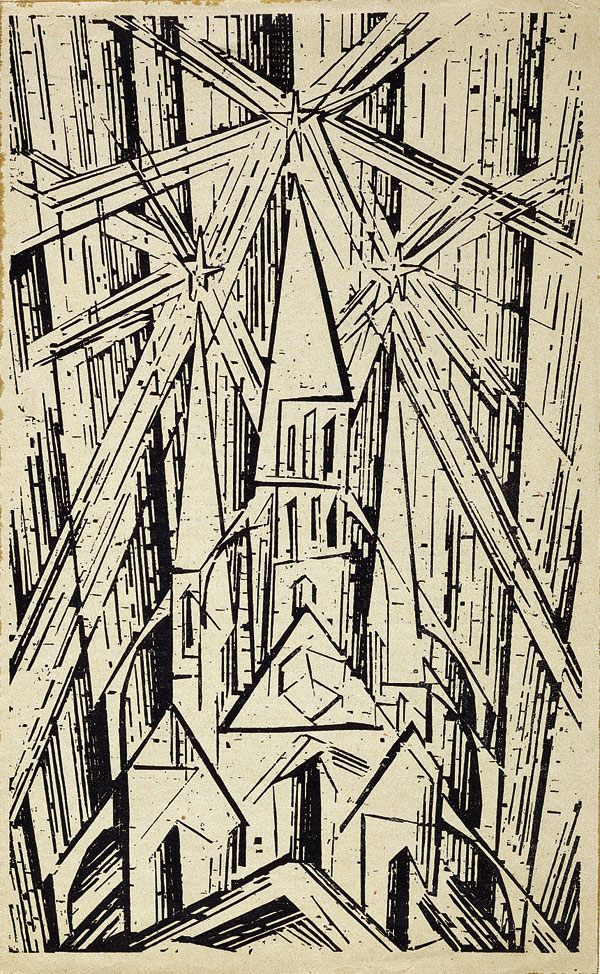

2008年Alfred Pacquement、Jean de Loisy、Angela Lampe一起策划的展览《神圣的痕迹》(Trace du sacré)试图讨论另一个重要的问题:西方自18世纪以来逐渐世俗化的社会中,艺术与宗教的关系所发生的深刻变化。尼采宣称“上帝已死”之后,艺术家如何继续通过多元的形式回应人的精神升华的需要?这个展览通过电影、演出、音乐会、讲座和文学研讨会共同展现了这个问题的多个维度。在展览中,参观者可以看到宗教改革、资本的发展、启蒙主义的理想、理性与科学的发展、城市化的过程中,从弗里德里希到康定斯基, 从马列维奇到毕加索、巴尼特·纽曼以及比尔·维奥拉等艺术家纷纷在这个被马克斯·韦伯称作“幻灭的世界”里,在自己的艺术世界里实现了超越。

近些年的展览中, 2011-2012年举办的《舞动生命》(Danser sa vie)展览也是一个非常精彩的跨学科展览。它展现了20世纪以来的现当代艺术作品与舞蹈之间的交融,并且讨论了两个学科共同涉及到的身体的问题。从展览的四百多件作品中(包括绘画、摄影、录像、服装、舞美道具)可以发现,近一个世纪以来,艺术中对身体的表现受到科技带来的运动与速度的影响;并且,身体的概念与自由、生命力联系起来后对艺术和舞蹈都产生了许多影响。罗丹试图雕塑现代舞蹈家瓦斯拉夫·尼金斯基的《牧神的午后前奏曲》中的舞姿,米尔·诺尔德和恩斯特·路德维希·克尔希纳在绘画中捕捉舞蹈家玛丽·魏格曼的《死亡之舞》(Totentanz)中的激情。展览中还把抽象绘画与舞蹈对照,例如Francis Picabia, Frantisek Kupka, Vassily Kandisky等艺术家们的作品中如何处理舞动中的人体造型与空间的关系。在当代艺术与舞蹈中,艺术家和编舞者像画笔一样调动身体的动作和材料:Raoul Hausmann、Yves Klein、Jackson Pollock、Martha Graham、Merce Cunninggham、Kohn Cage, Lucinda Childs等的作品中绘画的语言与舞蹈的语言融合在了一起 。

5. 跨学科艺术节的融合与互动

除此之外,蓬皮杜中心从2009年开始启动《新狂欢》(Le Nouveau Festival),它以节日的形式调动蓬皮杜整个展览空间以及广场,把美术馆当作一个当代创作的实验空间和互动的游乐场,每届围绕不同的主题融合演出、舞蹈、电影和视觉艺术等学科间的创作。比如第一届《新狂欢》以“话语”为主题邀请当代艺术家和观众共同创作:单独的声音(读文本、唱歌、即兴表演)或者有声的声音(录像、音乐、当场作曲)等声音演出都可以在此成为一种诗意的表现形式。之后几年的主题涉及作品与观众的关系(2011)、童年与梦(2012)、平面设计与字体(2013)、遗忘、记忆与回忆再现(2014)、艺术与游戏(2015)。从2017年起,它以Move节日的形式延续对美术馆中的行为表演的形式的探索。

当然,蓬皮杜艺术文化中心的跨学科展览政策不完全是“五月风暴”的结果。它也来自于艺术史中跨学科的创作方法。这一概念最早来自作曲家瓦格纳(Richard Wagner 1813-1883)的总体艺术(Gesamtkunstwerk),它启发了20世纪的前卫艺术家的创作以及包豪斯学校跨学科的教学和创作方法。“总体艺术”的创作不仅在于结合多种的技术、学科和媒介,它还在于把观众带入作品之中,让作品可以调动所有的感官,使得艺术和生活可以融合起来。20世纪的欧美的现代美术馆也间接受其启发:美国纽约的现代艺术美术馆的第一任馆长Alfred Barr Jr当时采用了包豪斯的概念设计了MoMa美术馆,而它又成为了蓬皮杜心中的美术馆的理想型。另外,“五月风暴”之后对跨学科方法的影响,不仅限于对艺术和文化,具有更广泛的思想和社会影响。例如,法国当代思想家埃德加·莫兰(Edgar Morin)在“六八”的影响下多年后开始进行跨学课的研究。他认为学科的历史也属于社会的历史。学科不仅是对内的思考,也是一个对外的认识。因此在一个学科内来认识所有与它有关的问题是不够的。

1968年“五月风暴”之后蓬皮杜艺术文化中心的创立,以及它的跨学科政策,试图通过文艺回应当时大学生运动所揭示的整个法国社会对文化的迫切渴望:打破精英、保守文化与大众文化之间的对立。它给大众提供了一个自由表达、讨论、集会、活动的“正当”空间和框架、在某种程度上进行一种积极的疏导。但它也并非有意左右艺术创作的方向,也不需要艺术家考虑观众的问题,更不需要为此创作,甚至制定为大众服务的创作范式。它给文化和艺术提供一种物质支持和可以接近的体系,让观众可以与作品相遇、去感受它、思考它。在乔治·蓬皮杜看来,艺术家的观众应该是全人类、所有人,剩下的事情是社会组织的问题。这是他的政府需要改进的领域。当然,蓬皮杜中心在1977年成立之后进行独立的规划和发展,它具体的展览和活动与它的创立者的意愿没有直接关系。但我们仍能从中发现“五月风暴”的影子。不过,在成立40年之后,当年打破正统和权威的蓬皮杜文化中心也成为了正统和权威。40年间,它举办了300多个展览,迎接了1亿多参观者,并且启发了巴黎其它的艺术文化机构的跨学科展览模式。近几年来,它开始走出法国在国外开设分馆:2015年在西班牙马拉加建立分馆、2018年在比利时布鲁塞尔建立分馆。 蓬皮杜艺术文化中心如今也面对如何避免自我封闭、墨守成规,需要回应这个时代不断新生、多元的文化和声音的问题。明年它来到上海之后,与中国的艺术家和观众会如何互动?

(本文图片由作者提供。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司