- +1

谁又能反对咖啡馆呢?

原创 大卫·埃德蒙兹 理想国imaginist

《老友记》中频繁出现的咖啡馆沙发

如果你看过《老友记》,一定会对「Central Perk」印象深刻,从第一集Rachel穿着婚纱闯进这家咖啡馆起,许多故事和对话就发生在咖啡馆(中央的沙发上),以至于这里已经成为了贯穿《老友记》始终的一个标志符号。该剧的艺术指导约翰·薛夫纳形容咖啡馆是一个「更富有波西米亚风格」的地方,在那种轻松的氛围中,人们可以和朋友甚至陌生人随意攀谈,也不会大白天就醉醺醺的——这一点比酒馆要好些。

选择咖啡馆并非偶然。事实上,作为一个舒适的交流地点,咖啡馆长久以来都承载着一种「平等对话」的想象,更是信息和思想集散的枢纽,一个理想的「公共领域」。现代科学的奠基之作——牛顿的《原理》——就起源于咖啡馆中一次有关万有引力的争论,同样,亚当·斯密的《国富论》的大部分内容也是在大英咖啡馆中诞生的:他将写好的章节分发给咖啡馆内的学者们阅读,再听取他们的意见。在巴黎,文学家和思想家们也对咖啡馆情有独钟:狄德罗在普洛可普咖啡馆(Le Procope)写出了世界首部百科全书,波伏娃在花神咖啡馆(Café de flore)创作出了《第二性》——她和萨特的爱情故事也发生在这里。

反对咖啡馆的人,则认为咖啡馆会败坏个人品格,甚至社会风气,因为「他们经常在咖啡馆泡五六个小时,把学业和生意都抛诸脑后」。一些保守分子更宣称,咖啡馆是各种阴谋和反叛的滋生之地。

维也纳的中央咖啡馆,是以上说法的典型例证之一。茨威格将其形容为一个「民主俱乐部」,文学家们在这里探讨创作,维也纳学圈的学者们常在这里举行学术辩论,各类消息在这里传来递去。它与维也纳的其他数十家咖啡馆一起,成为了大学堡垒之外的缓冲地带。松散,但是活跃,如同一张信息网络上的数个节点。二十世纪的前三十年里,这座城市产生了弗洛伊德、维特根斯坦、勋伯格、波普尔、哈耶克等重要人物,要去找这些人,咖啡馆是个好去处。维也纳的咖啡馆见证了无数思想火花的碰撞,也目睹了「流散的犹太人」的苦难与逃亡。

为什么是维也纳?为什么在咖啡馆?

咖啡与学圈

摘选自《进步知识分子的死与生》

[英]大卫·埃德蒙兹 著;许振旭 译

01

保守的大学

智识生活的兴旺,是各种文化相互融合的副产品。最近的研究表明,最能预示出优秀思想的传播和兴盛的,是社群的交融。维也纳是来自全奥匈帝国的人的家园——匈牙利人、捷克人、波兰人、塞尔维亚人、克罗地亚人、斯洛文尼亚人、犹太人,当然还有奥地利本土国民。他们聚集在维也纳的不同街区之内。维也纳是一个交谈和辩论的地方。

然而,交谈和辩论的发生地点并不在大学。

我们可能对大学有一个理想化的图景,认为它是宽容和平等的港湾。但实际上,20世纪前几十年的维也纳大学是保守主义的堡垒。例如,与许多欧洲国家一样,从传统上,学者与学生之间的关系就是疏远的,他们也很少鼓励互动。波普尔描述了那些教他数学和哲学的人是如何被奉若半神的,他回忆道 :「对我们来说,他们遥不可及……教授和没有资格写博士论文的学生之间没有接触。对于去结识他们,我既无丝毫野心,也没有任何机会。」

维也纳大学(图源维也纳大学官网)

大学里的学生都是兄弟会的成员。第一次世界大战后,由于学生群体中多了许多退伍军人,这些兄弟会对外人,特别是少数民族的敌意提高了很多。许多兄弟会只允许能证明自己雅利安血统纯洁性的人加入,并为减少犹太学生的数量而大肆活动。每周六的早上,兄弟会都会在校园里游行,而聪明的自由派和不恪守教规的犹太人都会识相溜走。大学是一个自行其是的区域,如果你被人粗暴对待,大喊救命也是徒劳。

维也纳大学作为首都唯一的主要学术机构,拥有事实上的垄断地位。在哲学系,经验主义者(石里克、卡尔纳普、克拉夫特)是少数派,大多数课程都是哲学史。大学还有自己的哲学社团,经验主义者在其中的比例同样不高。

事实上, 各种学圈之所以兴盛,正是因为大学里的正式讲座不适合他们开展自由讨论。哲学家海因里希·贡珀茨就主持着一个讨论小组,每周六在他家中召开,内容覆盖经济、政治、精神分析及哲学。卡尔纳普偶尔也会参加——他还会在周三晚上去参加著名心理学家卡尔·布勒和夏洛特·布勒夫妇开办的学圈。周三晚上,西格蒙德·弗洛伊德也在他的寓所定期举行聚会。宪法律师汉斯·凯尔森也有一个学圈,奥地利马克思主义的头号理论家奥托·鲍尔也有一个学圈。

对于有精力也有意义的人来说,每天都有学圈聚会,一天两场也是常事。

虽然各个学圈往往是松散的聚会,但通常只有学圈召集人才会发出邀请。这也是为什么在大学和学圈之外,另一类无需邀请、无需门票、无需资格的维也纳「机构」,对这个城市的繁荣如此关键。

02

咖啡馆里的犹太人

这类「机构」就是咖啡馆。咖啡馆往往是中产阶级光顾,也是一个以男性为主的空间,在这里,人们可以读报、追八卦,可以独处但不会寂寞,可以和朋友坐坐,下棋、打扑克、玩多米诺骨牌,可以做生意,可以卷入激烈的政治争论,可以仔细琢磨曲线理论。维也纳的公寓供不应求,而且一般都狭小、阴暗又寒冷;咖啡馆提供了一个比家里更吸引人的选择。

当然,它们各不相同,不是所有咖啡馆都有大理石桌子,都有深色的皮椅和沉重的吊灯。它们供应自己的独门糕点。所有的咖啡馆都按类似的路线经营,受一套类似的非正式规则控制。除了咖啡,还有一杯水奉上。报纸堆放在竹架上,有时可选范围惊人,连外国报纸都有。

1933 年,一位来维也纳的游客——伦敦政治经济学院院长威廉·贝弗里奇——坐在一间咖啡馆里,在晚报上读到一篇犹太学者在纳粹德国被解雇的报道。这篇报道将促使他成立一个救生组织,这个组织为许多难民学者提供了救命的机会,其中16人后来获得了诺贝尔奖。

威廉·贝弗里奇,曾任伦敦政经学院院长

学者援助委员会(AAC)的发起人

咖啡馆白天和晚上都开放,忙人和闲人都惠顾。只要愿意,你尽可只慢慢呷一杯咖啡,而不会招致服务员的愤怒。想要放纵一下?那可以听听服务员报上菜单,用一块苹果卷或萨赫蛋糕来犒劳自己。

不同的咖啡馆因特定的领域和职业而闻名:魏格胡伯咖啡馆(Weghuber)在男女演员中很受欢迎;兰特曼咖啡馆是弗洛伊德和一些精神分析学家碰面的地方;格林施泰德咖啡馆(Griensteidl)直到20世纪初关闭之前,都有阿图尔·施尼茨勒和胡果·冯·霍夫曼斯塔尔等作家常来光顾——第一次世界大战后,他们转投罗伯特·穆齐尔和约瑟夫·罗特喜欢的贵族庄园咖啡馆(Herrenhof),尽管未来的诺贝尔文学奖得主埃利亚斯·卡内蒂更喜欢博物馆咖啡馆(Museum)。

1907—1912年间,有着美丽穹顶和拱门的中央咖啡馆(Central)很可能就是维也纳学圈的先驱相聚的其中一个地点,尽管他们可能太过沉迷于相对论带来的哲学问题,而没太注意这里的常客:其中有论战家卡尔·克劳斯、建筑师阿道夫·卢斯,以及流亡的俄国人列夫·布朗斯坦,他在那里下棋消磨时间,回国以后他变得更为出名,那时候他化名为托洛茨基。

维也纳中央咖啡馆(Café Central)

后来,在维也纳学圈正式成立后,咖啡馆仍是其成员在周四的工作之余继续晚间讨论,或是学圈有外国友人在城里时他们聚会的地方。帝国议会咖啡馆(Reichsrat)、苏格兰门咖啡馆 (Schot tentor)、拱廊咖啡馆(Arkaden,在帝国议会街上)和约瑟夫咖啡馆(Josephinum)都很受欢迎,尤其是靠近玻尔兹曼巷的约瑟夫咖啡馆。作家们的偷闲所在——贵族庄园咖啡馆——也是纽拉特的最爱,他开玩笑说,咖啡馆的气氛就像「某地土著人的生活」值得人类学家观察分析。在贵族庄园咖啡馆,每周都能看到纽拉特好几次,结果它也开始吸引学圈的其他人。它有一种现代感,照明好过中央咖啡馆。

奥托·纽拉特(Otto Neurath)

维也纳学圈代表人物

学圈的一位国外访客,挪威哲学家阿尔内·内斯回忆说,咖啡馆里的谈话比在玻尔兹曼巷的学圈会议上更加活跃。「我要在快速的讨论中插嘴并不容易。有时我会突然出乎意料地用德语说, ‘恰恰相反’。然后会有一秒钟惊讶的沉默,这样我就可以从容地继续了。」诗人彼得·阿尔滕贝格表示自己的地址是「维也纳第一区的中央咖啡馆」,而咖啡馆也有「常客桌」(der Stammtisch)的传统,按照惯例,这一桌在某一天的同一时间会为同一批人保留。

这些团体可能是封闭的,有点小圈子调调。但更一般的氛围是友好的:在这里,个人在社交上一般不会被孤立。学生和图书馆员可以与领薪水的教授平等地辩论数学、逻辑、语言和哲学。在「中欧」(Mitteleuropa)的许多地方,咖啡馆都是社会的黏合剂,能将不同的个人和团体联结起来——而维也纳无疑是个中之最。咖啡馆提供了一种环境,在咖啡的热气和香烟的烟雾中,人们可以畅所欲言,交换理论。咖啡馆里面的世界,很容易让人联想到一个世界公民乌托邦的形象,外界的等级不复存在。

这种开放性对维也纳的犹太人特别有吸引力。据一位历史学家说,咖啡馆是「犹太会堂(synagogue)的世俗版:犹太男子可以在去过犹太学堂(Shul)之后在那里碰面,而后越来越多的人干脆只去咖啡馆」。一份关于维也纳及其他州咖啡馆的全面研究报告指出,在维也纳咖啡馆里,「主要是新犹太人或第二代犹太人」。

维也纳的水晶之夜后,被摧毁的犹太教堂

图源以色列犹太人大屠杀纪念馆(Yad Vashem)官网

谁又能反对咖啡馆呢?

但实际上,「纤弱的犹太知识分子在抽象的争论中消磨时间」的这一形象,同时引起了反犹主义者和犹太复国主义者的不满。1898年,犹太复国主义(Zionism)的创始人之一马克斯·诺尔道,在犹太复国主义者代表大会上的演讲中,畅想了一幅肌肉发达的犹太人在圣地的田间劳作的未来景象,以取代流散的「咖啡馆犹太人」。

同时,对保守派来说,咖啡馆里飘荡的抽象思想可远非无害。在维也纳和其他地方,20 世纪前三十年是一个新的思维方式、新的世界观颠覆现有秩序的时期。而右翼,即社会及政治的保守主义者,将其视为一种威胁。

03

上帝活得够久了

为什么奥地利法西斯主义不能容忍学圈?逻辑经验主义内在倾向于社会主义吗?

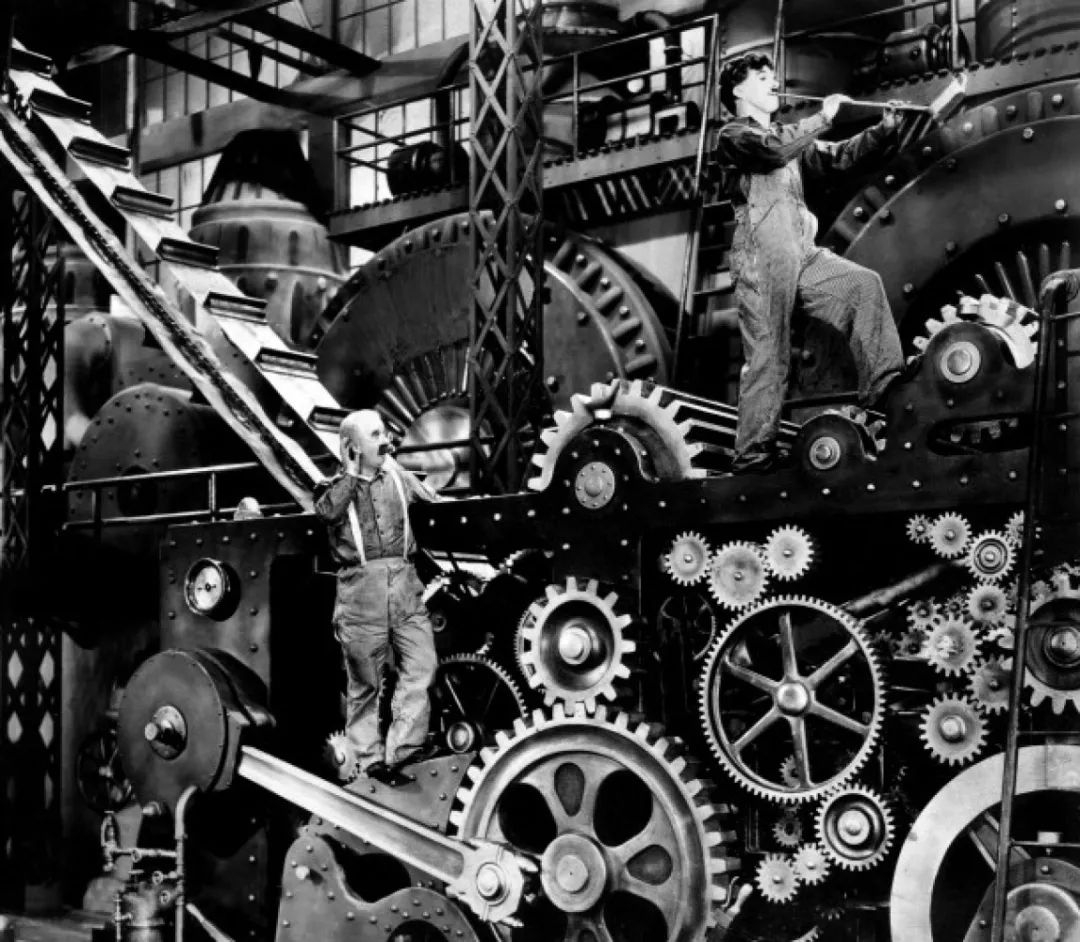

纳粹主义有着多样的思想根源,其一是浪漫的德意志民族主义:德意志血液与德意志土壤融合在一起,形成一种神秘纽带。魔力(magic)和感性优先于经验和理性;在探寻真相的过程中,情感比枯燥的理智运思(intellectualizing)更可靠。纳粹主义沉浸在怀旧和传统中,对所谓「人民性」(völkisch)思想的坚持是它的必备成分。许多政治思想家,如让-雅克·卢梭和卡尔·马克思,已经发现了现代人内心的一种隐忧(malaise),例如城市化、工业化和专业化带来的异化。而「人民性」对群体、种族和人民(Das Volk)的强调,也是对抗个人主义焦虑的一剂良药:个人的集合是比其组成部分更多、更伟大的东西。

当人作为齿轮存在(图源卓别林《摩登时代》)

但在「人民」之中,也有一些特殊的个人。具有人民性意识形态的浪漫主义,就包含着赞颂天才的部分,特别是以歌德和贝多芬为代表的德意志天才。这种天才是在一种独特的德意志精神中滋养并孕育出来的。天才们自成一类:他们可以而且应该按照不同于普通凡人的规则行事。他们所遵守的是不同寻常的准则,也承担着特殊的责任和义务。他们拥有一些难以名状的超越性(transcendental)天赋。

而逻辑经验主义,与其中的每一种理念都对立。它接受现代主义,而许多保守派认为现代主义是颓废的。它抨击传统,而保守派认为传统是社会的基石。它虽然没有明显的民主倾向,但的确暗含着反精英的气质。教士阶层声称自己对上帝有某种特殊的洞察,而形而上学家则称对表象之外的世界有某种特殊的理解,而宣告所有知识都是经验性的,就暗含着知识要开放给所有人检验,因此不难看出,为什么这种观念会被视为对教会和某类哲学思想家的威胁。

逻辑经验主义也对群体的本体论地位表示怀疑——个人才应被认为是解释行动的基本单位。这个论题,即方法论的个人主义,至少可以追溯到门格尔的《国民经济学原理》(1871),后来由卡尔·波普尔等人更充分地发展。

神化天才的做法则受到了埃德加·齐尔塞尔的持续批判。他说,我们需要新的神来取代那些被抛弃的神。他把天才崇拜的兴起,追溯到宗教世界观受到的威胁。学圈的大部分人都不信教。年轻的时候,卡尔·门格尔曾在日记中写道:「上帝已经活得够久了。」

正如我们所见,学圈也不能幸免于它自己的天才浪漫主义,而与这一标签最相关的人物维特根斯坦,也对何为天才的问题着迷。他被互相矛盾的恐惧所折磨:一方面,他怕无论天才必须具备何种品质,他都不具备;另一方面,既然他是天才,就必须以一种特殊的方式与世界互动。齐尔塞尔坚持认为,天才的概念被笼罩在形而上学的晦暗之中。

所以,学圈反对「人民」意识形态,贬低浪漫主义,怀疑传统,批判对天才的赞颂,支持现代主义、个人主义,最重要的是,它反对形而上学,还带有浓厚的犹太色彩和左翼色彩。这显然不是一篮可能吸引奥地利法西斯主义者或德国纳粹分子的食材。

原标题:《谁又能反对咖啡馆呢?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司