- +1

“你希望你的临终遗言是什么?”“拜拜。”

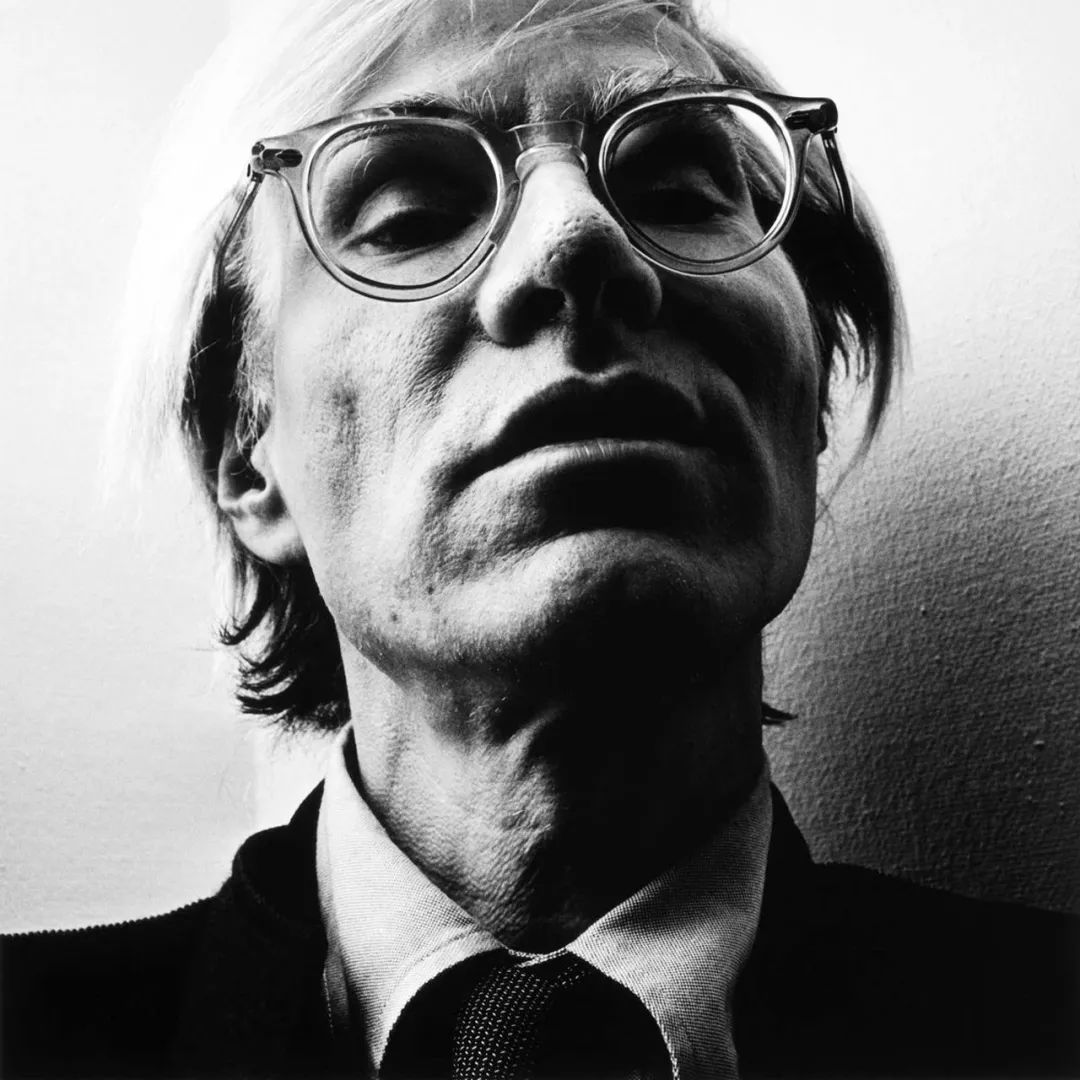

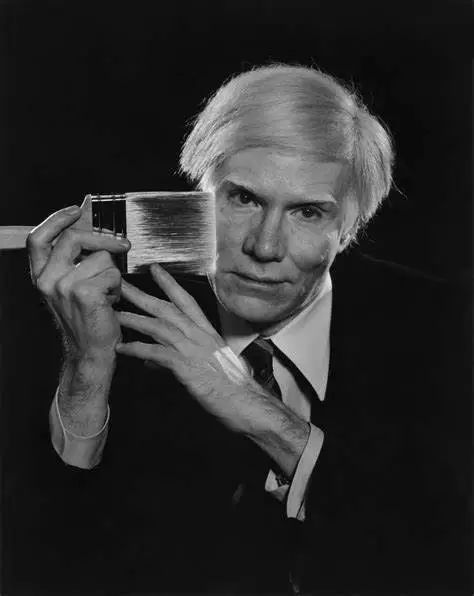

30多年前的2月22日,20世纪最著名的艺术家之一安迪·沃霍尔(1928.8.6—1987.2.22)离世。

热情洋溢的商业插画家、讽刺抽象表现主义的平民艺术家、庸俗浅薄且以此为傲的波普教父、量产艺术的狡猾商人、暴得大名跻身上流社会的投机者……三十年间的访谈中,沃霍尔这只社交动物随心扮演着无数角色,面对世人卑躬屈膝而毫无想象力的提问、猜测,他超然物外,无动于衷,以缺席作为礼貌的“在场”。即使是聊死亡这样严肃的话题,他都能轻松将其解构:

“你希望你的临终遗言是什么?”

“拜拜。”

我们从安迪·沃霍尔的访谈录《我将是你的镜子》中挑选了一篇他的自述,如果说在媒体的采访中很难拼接出一个立体的艺术家形象,至少在他自己口中我们可以最大程度地接近真实的安迪·沃霍尔。同时,无论是对艺术创作的反思还是对现实的调侃,安迪·沃霍尔无意中为我们提供了一种认识自己的方法。正如他所说的:我将是你的镜子。

我的真实故事

□ 安迪·沃霍尔

我更愿意保持神秘,我从来不会谈我的来历,而且呢,每次我被问到这种事儿的时候我都会编一个不同的说法出来。这倒不光是因为我人设的一部分本来就是不会什么都跟人讲,而是我会不记得自己头天都讲了什么了,于是又得现编一套出来。而且说起来,我也不觉得自己真有什么人设,讨人喜欢的人设也好,不招人待见的人设也罢,都没有。

比起特定的某个人,生活和过日子更为影响我。大体来说,“人”影 响了我,而我憎恨“物”,对我来说“物”一点儿意思也没有,所以画画的时候我就弄好多“物”出来,不带任何感情。所有那些关于我的报道……其实是很搞笑的,真的……倒不是说他们不理解我,我觉得每个人理解每个人,不沟通也不成问题。怎么说呢,我觉得他们是理解我的,而且我本来也不会为他们怎么写我而感到困扰——说起来我根本不怎么看人家怎么写我,他们怎么写我都没关系。

Chapter 1

我不像写我的文章里说的那样

我看所有东西都是这样,只看事物的表面,有点儿像是心智的盲文,我就只用手划过事物的表面。我认为自己是个美国艺术家,我喜欢这里,我觉得美国很棒,很了不起。我愿意去欧洲工作,不过去了欧洲的话,我就不会做同样的事情了,我会做些不同的事情。我觉得我在艺术里描绘了美国,但我不是社会批评家——我在画里画那些事物,是因为它们是我最为了解的东西。我没有试图以任何方式去批评美国,没有想要展现任何丑陋——我只不过是个艺术家,就是这样。但我其实也说不好自己是不是真的把自己当艺术家,我没怎么考虑过这个问题。我不知道那些写东西的人是怎么评价我的。

我不觉得我的一些画是在呈现我们时代的性感偶像,比如玛丽·莲梦露或是伊丽莎白·泰勒,我看梦露就当她是一个人。至于说用那样强烈的色彩来画梦露是否有什么象征意味,我的回答是,那是美的,而梦露她人美,如果说有什么是美的,那就是亮丽的色彩了,就是这样。又或者不止是这样。我的梦露是我当时在做的死亡系列的一部分,系列里有以各种方式死去的人。创作死亡系列并没有什么深刻的理由,不是说我要记录“时代的牺牲品”;做那个系列完全没有理由,或者说只是出于非常表面的理由。我喜欢这个世界,我从中得到很大的快乐,但我不是耽于逸乐的人。我听说我的画已经像车和衣服一样成为时尚的一部分了,我想这个趋势确实开始了,而且很快所有时尚的东西全都会是一个样,现在这是刚开始,事情会变得更好的,一切都会成为有用的装饰品。我不认为时髦或者成功有什么不对的;成功对我来说,嗯…… 呃……就是让你有事做。比如说吧,我现在正尝试在“工厂”这儿做生意,而有很多人呢,来了就往那儿那么一坐,什么事情也不干,我就没法这样,因为我有工作得做。

我并没有花很长时间才取得成功,我做商业艺术的时候就已经做得很不错了,实际上,我做那个做得比画画和拍电影要好,绘画和电影并没有带给我什么。我对于自己的成功也不感到意外,一切不过是工作,工作而已。我从未想过要成功成名,这事儿不要紧……我现在也不觉得自己和过去有什么两样……我不像写我的文章里说的那样是爱出风头的人,但我同时也不怎么是个辛勤工作的人——我看起来要比我实际上更勤奋是因为所有的画都是我的助手拿着我的一幅原作复制的,就像一间工厂里会做的那样,我看起来工作得很勤奋是因为我们每天都会出一幅画、一个雕塑和一部电影。我这儿有好几个人都可以做我做的事情而且做得像我一样好,因为事情实在是很简单:模板就在那里。而且不管怎么说,有很多画家和制图师都是只画一点点,然后就交给别人去完成。有五位波普艺术家在做着同样的事情,不过是在不同的方向上开掘,我算一个,汤姆·韦塞尔曼算另一个——他的作品我很欣赏。我不把自己看作波普艺术的领军人物或者认为自己比其他人画得好。

我从未想要成为一个画家,我想要做的是跳踢踏舞。我甚至不清楚我的艺术算不算是美国艺术的新趋向,因为有太多的事情正在发生,而且都很好很棒,很难说谁的方向就是美国的新趋向。我不认为自己被很多年轻人仰慕,尽管孩子们似乎喜欢我的作品,不过我不是他们的领袖或者他们要追随的那种人。

我们制作电影、绘画和雕塑,只是为了不用睡大街。我给《电视指南》(TV Guide)做封面那回也是为了交“工厂”的房租。不是我谦虚,而是那些帮我做事的人真的是太出色了,摄影机一开,镜头对准演员,演员们都在做着他们应该做的事而且做得是那样好。不是我不喜欢谈论自己,而是关于我自己真的没什么好说的。我在访谈里一向说得不多,现在则几乎完全不说了。如果你想要知道关于安迪·沃霍尔的一切,那么只看表面就好了:我的画、电影还有我,那就是我了。没有什么在表面的后面。我不觉得我作为一个被认可的艺术家地位有什么不稳固的,艺术潮流的变迁并不会吓到我,对我来说这种事一点儿影响都没有。如果你觉得自己没什么可失去的,那么也就没什么好怕的了,而我就是没什么可失去的那种人。我被时髦人士接受也好、不接受也罢,都没有什么关系——接受了,是奇迹;不接受,也没关系。就算被接受了,我也可能会被即刻遗忘。这种事没什么大不了的。“真没什么要紧的”——这是我一直以来的哲学。这是一种偏东方的哲学。考虑事情实在是太难了。而且不管怎么说,我都觉得人们应该少些思考。我没有在试图教育大家在我的画里要看出什么或者要感受到什么,我的画里完全没有教育的成分。

安迪·沃霍尔的画作:GREEN COCA-COLA BOTTLES(左)和CAMPBELL’S SOUP CAN OVER COKE BOTTLE(右)

我不认为波普艺术正在变得过时,人们仍在前去观看它,仍在买它,但我没法儿告诉你什么是波普艺术——它和我关联太深了,真要说的话,就是波普艺术拿了外面的放到里面,又或者拿了里面的放到外面, 波普艺术让大家理解寻常事物的意义。波普艺术是属于每个人的。我不认为艺术应该只属于少数精英,我认为它应该属于美国大众而且他们通常也是接受艺术的。我认为波普艺术像其他艺术形式——印象主义什么的——一样,都有其正当性。波普艺术不只是在唬人。我不是波普艺术的大祭司——波普艺术(Pop Art)亦即流行艺术(Popular art)——我只不过是其中的一个劳工。人们怎么写我,又或者读那些写出来的东西的人会怎么看我,这两者都不会困扰到我。

《绅士》(内地版本名为《时尚先生》,不过考虑到今日中国的《时尚先生》不能和历史上的 Esquire 对应,所以直译为《绅士》)在一个采访问卷中问我会想让谁来演我,我回答说伊迪·塞奇威克,因为她做所有事都做得比我好。他们问的是流于表面的问题,所以我也就给了他们一个流于表面的回答。人们说伊迪看起来像我,但我可一点儿也不这么想;实际上那是她自己说的,我对此很是意外——没错,她有着金色的短发,但她从来不戴墨镜……

伊迪· 塞奇威克

Chapter 2

当你做的是自己喜欢的事情时,工作就是玩儿

我并不比看起来更聪明……我从来没有时间思考真实的安迪·沃霍尔是怎样的,我们这儿实在是太忙了……不是说我们要忙工作,而是说我们得忙着玩儿, 因为当你做的是自己喜欢的事情时,工作就是玩儿。

我的哲学是:每天都是新的一天。我不为艺术或生活感到担忧,战争和轰炸让我心忧,但是通常面对这种事情你也做不了什么。我在我的一些电影里已经对此有所呈现了,我会尝试再多做一些这方面的工作,比如像《胡安妮塔·卡斯特罗的一生》(The Life of Juanita Castro)。在我拍的这些电影里,我想表达的一点是,事情的关键取决于你想从怎样的角度来看。金钱也不会让我心忧,尽管我有时不禁要想:钱都到哪儿去了?有人全拿了!我不会让我的电影免费放映的。我主要和罗纳德·塔韦尔(Ronald Tavel)一起工作,他是一位剧作家,给我写了大概有十部戏了。我告诉他一个大概的想法,他写剧本。他现在把电影当外百老汇(off-Broadway)戏剧来做。

我并不真的觉得每天都来“工厂”的这些人仅仅是在围着我转,实际上更像是我围着他们转。对于那些想要深入到表面之下的问题,我还没有建立起一套防御机制来应对。我不觉得他人会给我带来多大的搅扰。我觉得我很大程度上是我的时代的一部分,是我的文化的一部分,就像火箭和电视是这时代和文化的一部分一样。我最喜欢美国电影,我觉得它们棒极了,它们是那样地清楚明白,是那样地真实,它们的表面非常美。我喜欢美国电影想要表达的:它们基本上没什么想要表达的,而这也就是为什么它们是如此的美好。我觉得一件事物越是没什么要表达的,它就越是完美。

我觉得,在“工厂”,我们简直是与世隔绝,而这很好。我喜欢与世隔绝,这让我可以专心工作。不 过我们还是会被打搅,总有警察来我们这儿巡视,他们觉得我们在做坏事,然而我们没有。人们有时试图给我们下套儿:有个姑娘给我们这儿打电话,说要给我一个名叫《爆你*花》的电影剧本,我觉得片名实在是很不错,我很客气地请她带剧本过来大家聊聊。但是本子的内容实在是太脏了,我觉得她肯定是警察。我不知道她到底是不是警察,不过我们在那之后就再没见过她了,对此我倒也不意外。我猜她大概觉得那个本子对安迪·沃霍尔来说绝佳。我倒不会为此感到愤恨,但是我确实对于那种题材没兴趣,那不是我想在美国推动的。我只是在工作,在做事情,在保持忙碌。我觉得这是人生中最美好的事:保持忙碌。

Chapter 3

我唯一的目标是在好莱坞拥有一个泳池

我早期那些只拍静止对象的电影还可以帮观众彼此熟悉起来。通常你去看电影都是沉浸在一个幻想的世界里,但是当你看到让你不安的东西时,你会跟坐在你身边的人更紧密地联系起来。比起戏剧和音乐会,利用电影你可以做到的事情要更多一点,因为看戏或者听音乐会的时候你非得坐在那儿不可,而我认为电视可以比电影做到的还多。看我的电影时你可以做的事儿,要比看其他电影更多:你可以吃、可以喝,可以抽烟、咳嗽、看别处,而当你把目光再次移回来的时候,银幕上的一切都还在那里。这并非理想的电影类型,这只是我自己的电影类型。

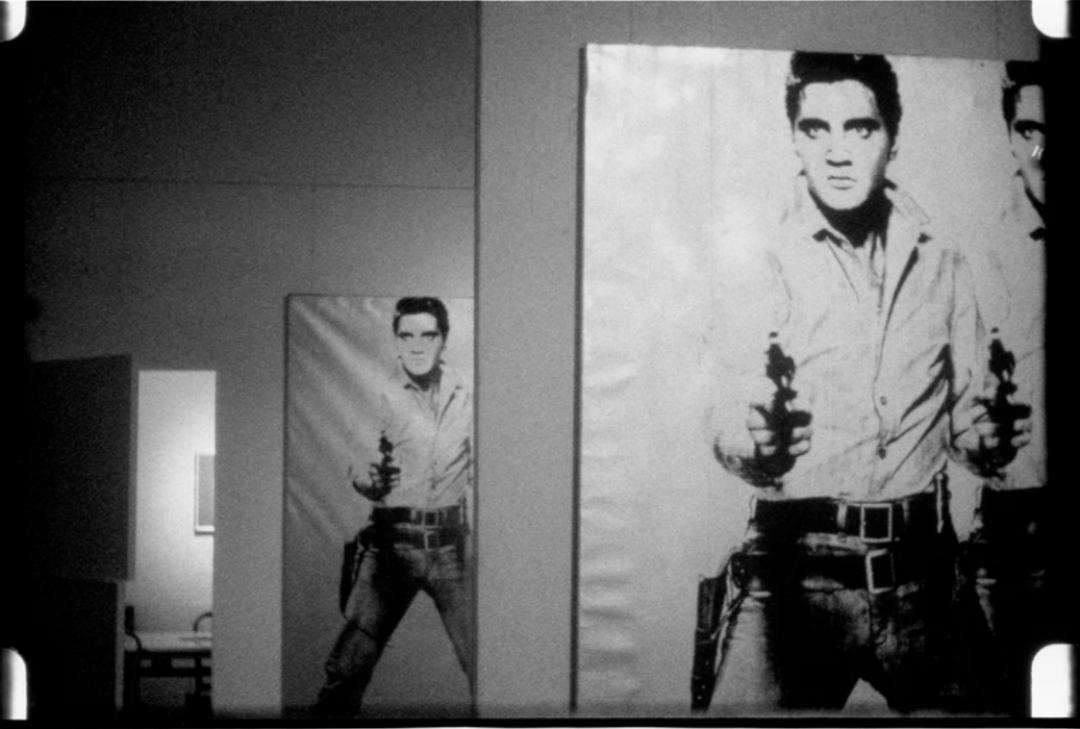

安迪·沃霍尔执导电影《猫王在费鲁斯》(1963)

我的电影自成一体,全都是16毫米的黑白影片,摄影都是我自己来。片长七十分钟的那几部用的是光学录音,音质挺差的,等我们拿到了常规的录音设备会把它们换掉。我发现如果自己剪片子的话实在太累了,那些设备全都太差劲了,用起来没个准儿。我拍的是实验电影,我这么说是因为我不知道自己拍的是什么。我对观众对我电影的反应很感兴趣——我的电影将成为以特定方式测试观众反应的实验。

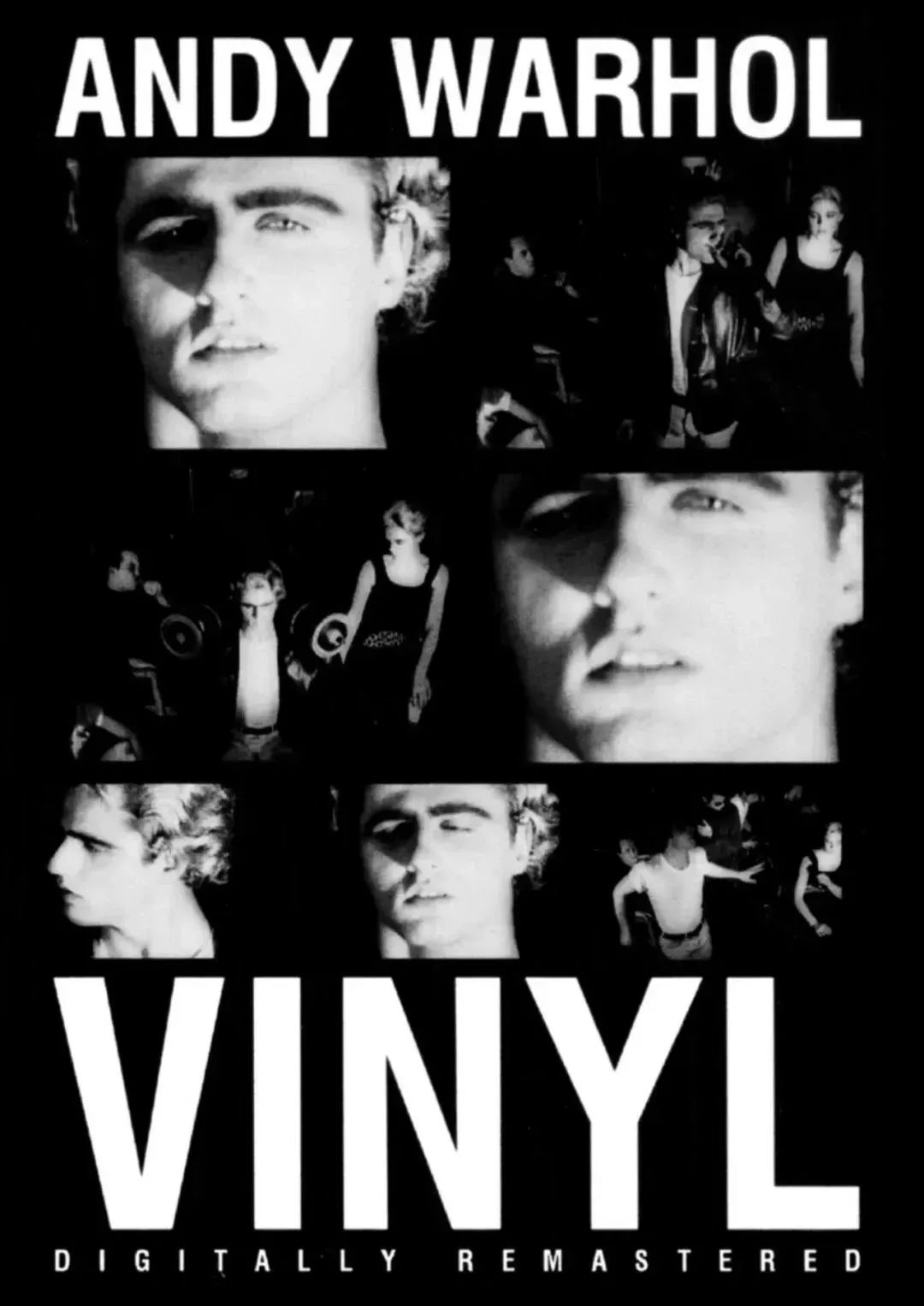

我喜欢新美国地下电影(New American Underground Cinema)的电影制作人,我觉得他们非常棒。地下电影就是你拍的时候还有放的时候都需要秘密进行,比如拿到第四十一街的电影制作人实验影院去放。我喜欢所有类型的电影,除了动画电影(animated films)——不过卡通(cartoons)可以——我也不知道为什么。艺术和电影,二者没什么关系,电影是你拍的东西,而不是用来展示绘画的东西。我就是不喜欢,不过这不意味着动画电影有什么错。我对肯尼斯·安格的《天蝎上升》(Scorpio Ris- ing)很感兴趣,这是部古怪的电影……如果这部片子能有一个常规的声轨——像我的《黑胶》(Vinyl)那样——会更好的。《黑胶》某种意义上和《天蝎上升》有着相同的主题,《天蝎》真实,而《黑胶》真实又不真实,它只是呈现一种情绪。

安迪·沃霍尔执导电影《黑胶》(1965)

这个世界让我着迷。它是那样的美好,不管它是什么样的。我赞同所有人都遵从的做法:那一定是正确的,因为有人说过那是正确的。我不会评判任何人。我认为肯尼迪很棒但是他的死并没有让我感到震惊,那不过是一件发生了的事。这种事不该由我来评判。我本来打算拍一部关于刺杀肯尼迪的电影,但最后没拍。我是个非常消极、被动的人。我接受事情。我不过是在观看、观察着这个世界。斯拉夫科·沃尔卡皮奇不过是告诉你如何像他那样拍电影,这也就是为什么我在去现代艺术博物馆听了他第一次演讲后就把票转卖了的原因。

我计划不久之后再拍几部电影,用 35 毫米,也许会拍一部我的自传。我最新的一部影片是《床》(The Bed),是由鲍勃·海德(Bob Heide)的一部戏剧改编的,戏在奇诺咖啡馆(Caffe Cino)演过。这部电影我们会使用分屏(split screen),屏幕一边是静止的,展现在床上的两个人,另一边是动态的,展现这两个人两年间的生活。我所有的电影都是假的(artificial),不过呢,世间的一切其实都有点儿假,我不知道虚假(the artificial)在哪里停止,而真实(the real)又在哪里开始。假的让我着迷,它们明亮而闪耀。

我不知道自己十年后会怎样……我唯一的目标是在好莱坞拥有一个泳池。我觉得那会非常棒,那种做作的(artificial)特质是我喜欢的。纽约就像巴黎, 而洛杉矶则非常美国,它是那样地崭新,如此地不同,一切都更大、更漂亮、更简单,一切都很浅显。这也是我喜欢的看待世界的方式。我并没有一直都在寻找一种洛杉矶式的天堂。我不会被好莱坞接管,我还是会做我一直都喜欢做的事儿,或者其他类似的事儿。

Chapter 4

我对于任何事情都不抱有明确而强烈的主张

我曾被形容为“复杂、天真、不露声色、老于世故”,这些全出自一篇文章!他们实在是太刻薄了。这些评价根本自相矛盾嘛,而我可不是一个充满矛盾的人。我只不过是对于任何事情都不抱有明确而强烈的主张而已。我确实没什么想说的,而且我也没有聪明到可以把同样的事情每天都换一个不同的说法来说,所以我干脆什么也不说。我觉得人们是如何理解我的——是在多个层次上理解我还是就在一个单一的层次上理解我——对我而言都没什么。

我做的死亡系列可以分成两部分,一部分是名人之死,另一部分是没人听说过的人的死;而这后一部分人,我觉得人们应该偶尔想上一想:从帝国大厦上跳下来的女孩儿,吃了有毒的金枪鱼的女人,还有在车祸中死去的人。并不是说我为他们感到遗憾,而是人们就那么让事情翻篇而并不会真的觉得他们不认识的人的死跟自己有什么关系,所以我就想如果让这些不为人知的人被那些通常不会想到他们的人记住的话,会是挺好的一件事。我认为每个人都应该想做什么就做什么,比如说吧,我就不会阻止梦露自杀,如果自杀能让她更快乐,那么那就是她该做的。

安迪·沃霍尔“死亡与毁灭”系列中最突出的作品“杀人电椅”(Electric Chair)

美国有个特别棒的习惯,可以把任何事、任何人打造成英雄。在这里,你做什么事儿都可以,也可以什么都不做。但我一直以来都认为你该做点儿什么。为之奋斗、奋斗、奋斗。

我觉得今天的年轻人很了不起,他们年纪更大而且懂得也更多。当人们指责青少年犯了错,大多数时候其实他们都并没有做错什么,而是有人觉得他们不好。接下来我会拍一些给更年轻的人看的电影,同时我也愿意在我的电影中呈现他们。我才刚从杂志上撕下来一篇文章,是关于摩托车帮派的一位大哥的葬礼的。所有人都骑着摩托前来吊唁,我觉得实在是太棒了,哪天我要把它拍成一部电影。真是了不得……他们是现代的草莽英雄……我甚至不知道他们都做些什么……他们平时都干点儿什么?

我的画出来的效果总是和我期望的有差距,不过我从未对此感到惊讶。我觉得美国非常好,但是我可以在任何地方工作,任何我负担得起生活开支的地方。我读杂志的时候,就只看上面的图片,而文字则基本上不会去读。文字没有意义,我只是用眼睛去感知一下它们的形状而已,而且我发现如果你看一样东西看得足够久的话,意义就会消逝……

我的作品真的没什么需要理解的。我做的是实验电影,而想到实验电影,每个人都觉得那就是比谁的画面更模糊,要不就是推镜头的时候总是推到错误的人脸上去,又或者镜头总是晃来晃去的电影。但实际上拍电影太容易了,你可以就随便那么一拍然后每一幅画面都很清晰、很正常。我不想再画画了,所以我就想说结束绘画的方式可以是让一幅画飘走,所以我就发明了浮动的银色四方形,你往里面充入氦气,然后把它放飞到窗外去……我喜欢银色……现在我们有了一支乐队——“地下丝绒”——他们将在一间世界上最大的迪斯科舞厅演出,舞厅里绘画、音乐和雕塑可以被整合到一起,这就是我现在正在做的事儿。

访谈就像是在世博会上坐在福特的那些机器里, 机器带着你四处转,然后某人在那儿做着讲解;我一直都觉得我的话不是出自我,而是来自我的后面。采访者应该直接告诉我他想要我说的话,而我会按照他说的来重复。我觉得那样会非常好,因为我脑子里空空如也,实在是想不出任何要说的话。

我仍然关心他人,不过不关心要简单得多……关心太难了……我不想要卷入到他人的生活中去……我不想要太过接近……我不喜欢触碰东西……这也是为什么我的作品离我是如此地遥远……

相关书籍

《我将是你的镜子:安迪·沃霍尔访谈录》

[美]安迪·沃霍尔 著

[美]肯尼思·戈德史密斯 编

寇淮禹 译

一頁folio | 广西师范大学出版社

“如果你想要知道关于安迪·沃霍尔的一切,那么只看表面就好了:我的画、电影还有我,那就是我了。没有什么在表面的后面。”

《我将是你的镜子》精选1962至1987年来波普巨星安迪·沃霍尔接受的35次访谈。他以波普艺术教皇之姿,谈论名声、谈论艺术、谈论电影与超级明星、谈论波普与现代神话、以及谈论他自己——从安迪·沃霍尔早年崭露头角的岁月直至他生命中的最后几个月。

这是关于安迪·沃霍尔的第一本访谈集,呈现了我们这个时代最重要的一位艺术家复杂的心理。从1962年横跨至1987年,这一篇篇高深莫测、机智诙谐的对话展现了沃霍尔艺术生涯中不同进程的真实面貌。

原标题:《“你希望你的临终遗言是什么?”“拜拜。”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司