- +1

黄峪读《世界一分为二》︱不能细想的中年

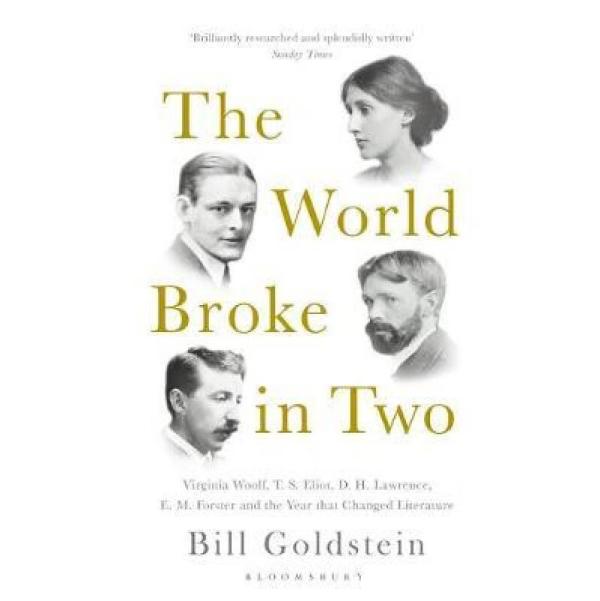

The World Broke in Two: Virginia Woolf, T. S. Eliot, D. H. Lawrence, E. M. Forster, and the Year That Changed Literature, by Bill Goldstein, Henry Holt and Co, August 2017, 368pp

2022年岁末,我终于读完了《世界一分为二:伍尔夫、T.S.艾略特、E.M.福斯特、D.H.劳伦斯,以及他们的1922年》,该书英文原版于2017年问世,作者是纽约市立大学英文系博士、《纽约时报》网络版书评编辑比尔·戈斯坦(Bill Goldstein),他也为NBC节目“Weekend Today in New York”撰写书评和采访。

要想大概知道全书内容,可以看前言中这段话:

某些年代公认是历史转折点,例如1492年哥伦布发现新大陆、1776年美国独立、1965年美军出兵越南。至于1922年,则是文学史上的分水岭。《世界一分为二》聚焦于1922年四位传奇作家的故事,包括伍尔夫、T. S. 艾略特、E. M. 福斯特、D. H. 劳伦斯,在那不凡的年代,四位作家因缘际会与时共感,创造出了明日的语言。

“1922年前后,是文坛的分水岭。”这句引领全书的文字,来自薇拉·凯瑟的作品《未满四十请勿看》。1922年2月2日,乔伊斯四十岁生日,他的现代主义长篇小说《尤利西斯》单行本也正在这天由巴黎的莎士比亚书店出版。1922年10月15日,诗人艾略特名作《荒原》在《标准》(The Criterion)杂志面世,而艾略特的三十五岁生日,是在几周前的9月26日。《尤利西斯》与《荒原》的出版,正是使得1922年成为现代主义元年的两件标志性大事。《世界一分为二》这本书的最后一页这样回顾1922年之于世界文学历史的意义:

1922年3月,庞德写信给孟肯,信中说“基督纪元”终结在1921年10月29日——乔伊斯《尤利西斯》完稿的夜晚。

尽管乔伊斯的成就无法估量,但对庞德来说,“尤利西斯元年”也很重要,而看见《荒原》付梓,更让艾略特意识到1922年的非凡意义。1922年12月,艾略特写道:《荒原》“就我而言已是过去,我正在摸索全新的形式和风格”,一物的终结必定是新事物的开始——这是他终生的信念,1941年的《小吉丁》(Little Giding)则换了个说法:

去年的文字属于去年的语言,

来年的文字等待不同的声音。

1922年,伍尔夫读着普鲁斯特,一边问罗杰·弗莱一边自忖,想的也是同样的问题:“嗯——将来还有什么好写的?”

此书最后一段文字所描述的,也正是在正文之后的“致谢”部分戈斯坦回忆自己写这本书的缘由。1998-1999年,他在纽约市立大学研究生院旁听启蒙老师赛菊寇(Eve Kosofsky Sedgwick)的普鲁斯特研讨课,“读着读着突然一阵好奇:不晓得伍尔夫读不读普鲁斯特?读了又有什么想法? 这便是《世界一分为二》的起点”。

实际上,此书的叙事结构也围绕着这些问题而展开。伍尔夫、福斯特、艾略特、劳伦斯这四位英美现代文学先驱是否在1922年读过普鲁斯特?对他们有何影响?在这一年他们有何经历,如何交集?

伍尔夫

对四十岁的伍尔夫来说,1922年是忧病缠身的一年。

1922年1月25日,伍尔夫四十岁生日,就在二十天前,她染上1921-1922年冬天大爆发的流感,病情严重,足不出户,卧床休养。过去一年写作不顺,《雅各的房间》延迟出版,四十岁生日临近时,她更加焦虑,在日记中表示自己在意的并非名气,而是挂心其他成就。“她对自己的旧作感到失望,眼前写作速度又快不起来,加上整天足不出户,时间多的是,但却不是用来写作,而是用来思前想后,越想写就越觉得写不出来。”在生日前夕的1月21 日,她给快要回到英国的福斯特写了一封长信,把日记中的各种焦虑告诉他。这封信里,她提到了普鲁斯特:“大家都在读普鲁斯特,我静静坐着听大家说,似乎是绝佳的阅读体验,但我却在边缘瑟瑟发抖,等着被恐怖的念头淹没——沉下去、沉下去,或许再也上不来了。”这里的“大家”大概说的是一战时最先向伍尔夫介绍普鲁斯特的克莱夫和弗莱。伍尔夫向沉浸在普鲁斯特作品中的福斯特表示自己的焦虑,认为自己有可能淹没在宛如深潭一般的文字中。借用法国作家纪德的评论,阅读《追忆似水年华》就好比“走进一座魔法森林,从第一页就迷失方向,读者却乐于迷途,再往下走便忘记自己从何处来,也忘记下一篇空地还有多远”。

所幸,读了普鲁斯特的伍尔夫和福斯特都没有迷失自己的创作方向,反而找到了创作的灵感。在回英国途中,福斯特初读普鲁斯特,“行李箱里压着未完成的印度小说散稿,心头残存着与穆罕默德共度最后一周的悲伤,带着这样的包袱奋力前进,半点也不相信自己会遇上任何好事”。伍尔夫3月在接待完福斯特和艾略特之后,也开始了如常写作的日程。她首先以文评家、出版商与作家的身份,写完了长达三十八页的《拜伦与布里格斯先生》,不仅首次直接和读者对话,还描述了一场她小说中角色出席的小型聚会,让作家与名作得以对谈。这个聚会上的一位客人,就是她旧作《出航》中的角色克莱丽莎·达洛维。十年之后,达洛维夫人重新登场,这次还成了伍尔夫新作小说《庞德街的达洛维夫人》里的女主角。伍尔夫写这部作品极为顺利,一边修改,一边创作,整个夏天都在琢磨这个角色,到了秋天,克莱丽莎正式成为宴会女主人公。在小说里,克莱丽莎有此顿悟:“童年无可取代,一片薄荷叶,一只镶蓝边的茶杯,便能将童年带回来。”这个细节简直就是向普鲁斯特那杯给他带回整个贡布雷的椴树花茶泡玛德莲娜小蛋糕致敬。5月6日,伍尔夫写信给弗莱,说自己得了重感冒,虽然病着,但却渴望把阅读普鲁斯特作为绝佳消遣,要“在里面泡上一整天”。

但是,戈斯坦也提醒我们:“读普鲁斯特对伍尔夫的影响有多大,读《尤利西斯》对伍尔夫的影响就有多小。”伍尔夫早就看出《尤利西斯》的重要性,但她对此书的反感,其实源于妒忌。戈斯坦这样写道:

伍尔夫比乔伊斯早一周满四十岁,两人同岁,他的大作已经问世,用书盒装着,要价不菲,拿她跟他比,着实令人不悦,她已经两年没有小说问世,一年半前还在担忧自己尚未出版的小说所做的尝试,乔伊斯大概也在做,而且还做得比她好。就算《尤利西斯》尚未完稿,仅以片段的方式问世,已为伍尔夫的文学前程蒙上隐忧,其笔法、主题、名气(包括骂名)与乔伊斯拥趸坚定不移的信念,仿佛无时无刻不在讪笑她的目标、她的能耐、她的性别、她的文思、她的才情。

福斯特

对四十三岁的福斯特来说,1922年是告别挚爱的一年。

1月24日,他抵达埃及,探望爱人穆罕默德,后者罹患肺结核,一身病痛,脾气暴躁,但福斯特还是出钱出力,尽心照料,还亲自送穆罕默德到开罗治疗,期间两人温存了近一个月。福斯特3月初回到英国,3月7日去拜访伍尔夫夫妇,向他们吐露自己的愁绪。伍尔夫还把这些心事记录在自己的日记里:“回到韦布丽区,回到离车站一英里的丑陋屋子,回到挑剔又严厉的老母亲身边,从此离开大君,小说既没写,也无力写——都四十三岁了,我想这是很惨的事。”几天后,伍尔夫再次接待福斯特,并在日记里写道:“男同的中年不能细想,一细想就吓人。”

3月20日,福斯特收到穆罕默德写于3月10日的十四行书信,其中三句重复说着“我的爱都给了你”,恳求福斯特不要忘记他,最后潦草署名:“你永远的朋友,穆罕穆德”。在戈斯坦看来,正是这场死别,让福斯特开始反思自己的人生:

“男同的中年”或许就如伍尔夫(或福斯特)所担忧的那般孤独,不过人到中年,总会更明白自己想要什么,纵使穆罕默德在爱情里满足不了他,福斯特也从失望中得到了领悟,比起过去,他更能敏锐衡量自己想从别人身上得到多少同情和理解,也明白别人在现实中带给了他什么。

沉溺于自哀自怜的福斯特,在4月29日接待了同性好友萨松,好友问他:“你这个大文豪为什么不再写书了?”5月1日,福斯特痛定思痛,重拾《印度之旅》的碎稿,开始创作。5月7日星期日,是个难得的晴天,天气终于回暖,福斯特在伦敦走走,还和母亲都睡了个午觉,“睡到嘴巴张开,正对着太阳”。在这天的日记里,他还写道:“在普鲁斯特的影响下,我的印度小说增添了仔细而枯燥的内容。”从这个春日,福斯特开始思考:“穆罕默德病逝或许不是完结,而是起头与解脱。”也是在这个月,他在去嘉辛顿庄园访友期间给母亲丽丽写信,说自己再也受不了她的批评,“更受不了她的管束”。他终于明白,如果自己想完成印度小说,“就必须从母亲身边独立出来,一如从穆罕默德身边独立出来那样”。

艾略特

对三十五岁的艾略特来说,1922年是伪装营役的一年。

他年初结束在瑞士的休假,去了巴黎,客居于庞德夫妇在卢森堡公园附近的套房两周,在庞德的帮助下修改《荒原》诗稿。和伦敦相比,巴黎物价廉宜,令人愉悦。1月16日,艾略特从巴黎回到伦敦继续去银行上班,一周后已经修改完诗稿,并且寄给庞德。1月24日,庞德回信表示修改稿“好太多了”,“新的版本从四月开始……直到和平,和平,和平(shanti, shanti, shanti)”。艾略特讨厌银行上班的俗务,在《荒原》里描写伦敦早高峰上班途中的日常类死亡经验。而让他病倒了十多天的流感,则推迟了他上班的日子。但春天来临之际,他的妻子薇薇安却又病倒在床。身系银行齿轮工作,还要身兼“妻奴”一职,艾略特疲于奔命。另一方面,手头拮据的他又因为《荒原》稿费要价太高而和《日晷》主办人瑟尔争吵交恶,惊动了庞德从中斡旋。庞德亲自给瑟尔写信,说艾略特“只是又崩溃了”,“身体无法好好使唤肌肉,没办法写信,没办法站起来,没办法从房间一端走到另一端”。哀其不幸,怒其不争的庞德,甚至还在信里这样咒骂艾略特和他全家:“他还没把诗稿寄给你?!诅咒他全家……根本废物中的废物,妈妈、哥哥、姐姐,全是废物。”

身处困境的艾略特造访伍尔夫夫妇,畅谈自己的诗集出版,似乎无忧无虑。其实在伍尔夫看来,都是伪装。书中有这样一段有趣的描述:

艾略特的伪装越来越多,若情况需要博取同情,写诗不顺、婚姻不幸会不会也是伪装道具?看来就连装病,他都会带上面具。艾略特在脸上涂的粉,伍尔夫想忘也忘不掉,在伍尔夫笔下,艾略特是“身无分文的”朋友,家里有个“体弱多病的妻子”,不得不“整天待在银行里工作”,实在不幸。后来,伍尔夫又在日记里提到艾略特:“他还是一副小学老师的样子,但我不确定他有没有涂口红。”

整个夏天,艾略特都在为创办《标准》杂志而奔走,联系知名作家投稿,想尽办法要引普鲁斯特上钩,希望能够在7月的创刊号打上这位法国大文豪的名字——虽然艾略特还没读过普鲁斯特的作品。确信自己死期将至的普鲁斯特读到了艾略特和他的游说队友席孚的来信,却不为所动,还在7月18日写了一封长信给席孚说:“我太累,撑不下去了,艾略特先生的信也还没回。”同年11月18日,普鲁斯特告别人世。《标准》杂志要到1924年7月才节选发表了普鲁斯特《追忆似水年华》第六卷《女逃亡者》的片段。 戈斯坦认为,除了这篇节选之外,艾略特大概没有读过普鲁斯特的其他作品。

劳伦斯

对三十七岁的劳伦斯来说,1922年是长途跋涉的一年。

1921年底,他和伍尔夫、艾略特一样,染上了席卷全欧洲的流感。对讨厌圣诞节的劳伦斯来说,病倒了正好可以躺平躲节,但是这场流感也让他和妻子错过了最早的船班,无法在1月15 日之前离开欧洲前往美国陶斯。新年伊始,他写了一封新年贺卡给身在锡兰的朋友布鲁斯特,提出新年宣言说一定要去美国。但是到了1月底,他又改变心意,决定要先去锡兰找布鲁斯特,然后再去陶斯。旅居锡兰期间,劳伦斯遇到当时的英国威尔士亲王访问亚洲,觉得自己和亲王都是流亡者,感怀身世,思恋故土。劳伦斯无法再待在锡兰,又不敢回英国,于是和妻子不顾后果,坐上了下一班离开锡兰的船,去了澳洲,后来又仓促离开珀斯和悉尼这些大城市,到海边度假胜地瑟卢避世客居。7月《恋爱中的女人》被查禁,《亚伦之杖》销量受挫,劳伦斯厌倦泄气,正在写作的小说《袋鼠》也就此卡住。

几经波折,劳伦斯夫妻终于在9月抵达美国陶斯。诚意邀请他描写当地印第安文化的,是一位美国富婆梅宝·道奇。劳伦斯称她为“女主人”(padrona),梅宝则以劳伦斯的缪斯自居。但是,劳伦斯十年来各种作品的女主角,其实是他的妻子弗里达,这位女性曾经是劳伦斯的“师母”,是他在诺丁汉大学法语老师韦利克的妻子,三子之母。两人1912年相遇热恋之后,弗里达就抛家弃子和劳伦斯私奔,从此浪迹天涯。梅宝对劳伦斯说:“她帮你生了够多年的书了,你需要新的生母!”弗里达则坚决反对,叫停了劳伦斯去梅宝家里一起创作书稿的举动。“恃强凌弱,施虐成性”的梅宝,试图干预劳伦斯视为“人生至美”的这段关系,自然以失败告终。劳伦斯好不容易忍受了在陶斯两个月的生活,于11月搬到附近的一座牧场居住。但是,缺钱也能写的劳伦斯还是如约完成了一本以梅宝为女主原型、以自己的澳洲生活为基础的自传体小说《袋鼠》。

在完成新作之外,劳伦斯一直牵挂着《尤利西斯》,对之充满期待。他抵达陶斯十天之后,便写信询问友人:“也可以寄一本乔伊斯的《尤利西斯》给我吗?我读到有人说这是小说的尽头——我最好看一下。”劳伦斯和乔伊斯都是禁书风波的受害者。但劳伦斯对乔伊斯也有和伍尔夫类似的瑜亮情结,还是要把《尤利西斯》和自己的新作《袋鼠》相比:“我在这里差不多写完了一本小说——但这样的小说!就连《尤利西斯》的书迷都要唾骂!”

普鲁斯特

乔伊斯

纵观《世界一分为二》全书,四位英美现代文学先驱作家的1922年都过得不怎么样,同样苦于贫病爱恨生离死别。百年之前的英美现代主义文坛朋友圈里文人相轻,八卦不断,但都无法走出普鲁斯特和乔伊斯的影子。伍尔夫和福斯特深受普鲁斯特影响,艾略特对普鲁斯特的兴趣只在于借光打广告,而被英国文坛边缘化放逐在外的劳伦斯远走天涯,但还是时刻关注自己的潜在竞争对手乔伊斯。他们和普通读者最大的不同,是通过写作走出了自身的困境,也通过创新而克服了“影响的焦虑”。

百年之后,我们仍然在说着这些作家当年创造出来的“明日的语言”。庞德的现代主义诗歌宣言“Make it new”实际上来自《礼记·大学》里的“苟日新,日日新”。太阳底下,本无新事。世界一分为二之后,创作仍要继续。这部书首尾相连,正好构成了一个时间的回环,也揭示出现代主义文学的最重要特点——活在当下,立足此刻,告别过去,探索明天。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司