- +1

一九六八|五月之后①:法国68的绵延与遗忘

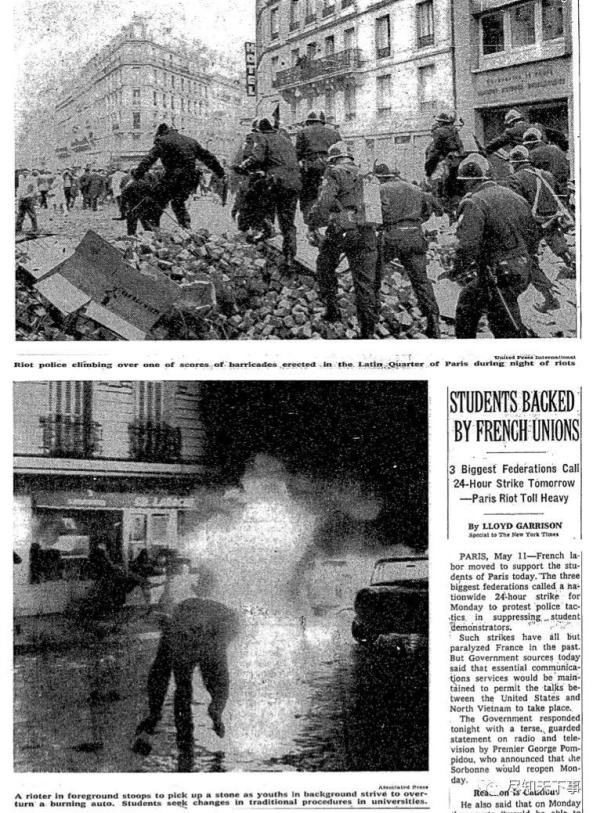

1968年,卫星通讯技术的普及让全世界得以同时观看在越南发生的一切。美军的炸弹在热带爆炸后的琥珀色烟雾、越南村民流下的鲜红血液,让战争第一次具体而又可感地展示在发达国家市民客厅中的彩色电视机上。触目惊心的电视画面成为了重要的导火索,促使世界各地几十万人走上了街头。从美国的民权运动,到法国、德国、意大利的学生/工人运动,再到日本的学生和市民运动,尽管派系林立,反抗对象各有不同——资本主义、种族主义、官僚主义,“反战”和反美国的帝国主义行径,却成为其中一个重要的连结。

在1968年,全球对切•格瓦拉的狂热崇拜达到了顶峰——他在1967年10月于玻利维亚被杀,古巴四处可见切的余韵:“直到胜利,永远”。1968年,越南战争和激进化的黑人解放运动惊醒了美国曾经封闭而自洽的自我认同,人们开始意识到,国内外的痛苦、灾难,在帝国框架里是同构的。1968年,阿拉伯世界刚刚经历了上一年“六日战争”的惨败,数十万巴勒斯坦人在以色列的进攻下流离失所。战败后,阿拉伯左翼以马克思主义武装了其反殖民运动,填补了阿拉伯世界在政治伊斯兰兴起前的政治真空。1968年,冷战中的社会主义阵营也并不太平。从罗马尼亚到波兰,再到最终爆发于捷克斯洛伐克,东欧开启了对苏联模式的幻灭,呼唤“民主社会主义”。1968年,日本的学生和市民在校园和街头与防暴警察拉锯,成为1950年代开始的新左运动的最高峰……

时隔50年,冷战后的今天,提起1968,人们想起的,是法国的五月风暴、“激进哲学”、新浪潮电影、摇滚乐、嬉皮士。能够象征反抗、激进、自由解放联想的符号,如今统统可以购买。切•格瓦拉的头像遍布另类潮流的文化衫,甚至女子偶像组合AKB48也在日本拍出东京大学“全共斗”画风的MV。“六八”一代的反叛,似乎仅仅让抗争成为了景观,而最终帮助了资本主义大获全胜。

而1968年最沉重的部分,也通过记忆实现了遗忘。毋宁说,50年之后,人们乐于沉浸在同质化的对激情、反叛、解放的浪漫怀旧里,而不愿意沾染上那个时代的血腥气,不愿碰触属于不同地区全然异质的挣扎。那些异质的挣扎所勾连出的世界图景,正是全球的一九六八。《澎湃新闻•思想市场》栏目在1968五十周年之际,推出系列专题文章,尝试从世界不同区域的不同问题意识出发,重组一张1968年的拼图,以此重访1968年的世界图景。敬请关注。

一切安好?作为境遇的五月之后

黑色屏幕上出现了大字:MAI 1968(五月 1968)。然后大字变成了:MAI 1972。再然后:FRANCE 1972。大字的颜色以红白蓝——法国国旗的三色,象征平等、博爱、自由——反复交替。让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)和让-皮埃尔·戈兰(Jean-Pierre Gorin)执导的《一切安好》(Tout va bien)就是这样开始的。这部实验电影以1968年五月风暴刻度测绘着1972年法国的现实,并由此展示作为境遇的“五月之后”:

“一个国家。有国家,就有农村。就有城市。有很多房子。很多很多人。有农民。有工人。有资产阶级,小的,大的。很多很多人。农民干农活。工人做工。资产阶级呢?当资产阶级……”

这是电影的画外音,也可谓分镜头剧本,该片的镜头语言以此铺开。一方面,电影征召着五月风暴所使用的政治话语/意象,另一方面,正是五月风暴刺激着人们质疑话语/意象以及它们背后的社会差别和分野:城乡、阶级、体力与脑力劳动、性别、言语和行动、一国和国际,等等。五月之后意味着这样一种境遇,人们必须继续思考,继续行动,或者说,继续用行动来思考:何为社会?何为革命?何为日常生活?何为平等?随着68年五月资本主义生活骤停而绽放出的社会平等的可能性,成为了一个悬而未决的问题,在五月之后绵延。“后五月”之为境遇,充满了危机与歧义,也催促所有人——包括“五月”的反对者——做出回应。也就是说,五月之后首先是政治的继续,它提示我们,五月风暴绝不仅仅是1968年的某个月份,正如在法语中“68之年”(années 68)必须是复数一样。

但是,为什么我们今天对68的印象已经缩减为媒体反复引用的画面,仅限于那年、那月、那城?而五月的后续则近乎一张空白底片,难以在历史回顾和思辨中显影。

回到1968年五月30日——那个月的末尾。支持戴高乐总统的人群涌上了香榭丽舍大道,在凯旋门集结。为了压倒工人游行的国际歌声势,他们高唱马赛曲。为了盖过全国漫卷的红旗(共产主义)和黑旗(无政府主义),他们在楼顶挥舞三色旗。共和国万岁!法兰西万岁!他们的诉求是什么?他们支持戴高乐同一天的广播讲话(电视台已经参加全国总罢工,所以只能用广播发表)。他们要求社会尽快回归“正常”:学生就该好好学习,工人就该工作在流水线上,校园是用来上课的,工厂是负责生产的——一句话,每个人各就各“位”(即,“无需质疑的”阶级地位、职业角色、两性关系、国族身份……),让法国资本主义重新“安好”。

雷蒙·阿隆(Raymond Aron),这位知名的法国自由主义思想家,虽然明确反对过戴高乐,但出于对“五月”的厌恶,竟也出现在了这次支持第五共和国的游行中,和“殖民地战争的老兵、秘密集社分子、警察、打手、罢工破坏者……走在一起”(罗斯,May 68 and Its Afterlives, 59页)。在阿隆看来,五月的学生叛逆(而工人运动以及学生、工农、知识分子的联合则遭到了无视)全无理性可言,“野蛮”、“难以捕捉”(untrouvable),甚至算不上“事件”。什么都没有发生。保守势力迫切地要求“五月”尽快结束,并让“五月”永远停留在五月,然后宣称:什么都没有发生,除了一场春夏之交的热病“发作”——后来,阿隆和更多、更新潮的知识人都会用社会代际生理学、乃至动物学的修辞来讥诮地取消“五月”的意义(阿隆当然是从保守自由主义的角度出发来叙述/取消五月的。不过,近年来左派中也有不少声音,认为“五月”反国家、教会、家庭和传统身份,是文化资本主义的铺垫,这方面齐泽克可算一个代表。一保守,一左翼,都有“取消”五月意义的倾向,但思路终归不同,这是后话)。五月结束,一切正常,一切安好,tout va bien。

真的一切安好?新浪潮电影人戈达尔和戈兰用他们新片的反讽标题来刺穿话语和假象。作为“五月”和“五月之后”的情境中人,他们深知“五月”没有结束,他们体验着“五月”的绵延、68的后续,并痛切地面对着艺术的也即政治的难题:如何表露、表达、表征这一绵延和后续?1968年五月底,戴高乐宣布解散国会,要求工人复工,并以紧急状态相威胁(他事先确保了军方站在他一边)。总工会(CGT)劝工人们接受格雷奈勒协议(les accords de Grenelle),毕竟雇主联合会和政府已经同意大涨工资。法国共产党也要求人民守纪律,复工复课后别忘了按时投票。但对于在资本主义的中断中用身心感知新的政治可能性的一部分群众,这一切已不再仅仅是关于经济收益和选举游戏。正如丹尼埃尔·辛格(Daniel Singer)的五月纪实所指出的,雷诺车厂工人面对协议所喊出的经久不息的“Non”在各地得到呼应。运动完全推开了传统左翼建制,总罢工继续。当巴黎的警察已经忙着拆除街垒(这是最后一次街垒在这所城市乃至全世界发挥革命作用,以至于Eric Hazan最近专门著述,追溯了街垒的整个前史),媒体和社会评论家们则要拆解一场运动的连续性。克里斯汀·罗斯(Kristin Ross)提醒我们,这不啻为一次话语的“警察行动”。她再三强调,其实,在外省——比如在南特和卡昂——学生、工人和农民的联合抗争正如星星之火,却早已在关于五月的种种“说法/看法”之中(被)失踪。六月初,弗兰(Flins)的雷诺厂的工人自组织遭到武装警察的强力镇压,但尽管遭到极大阻挠,还是有学生和知识分子前来增援,各界合力反抗——《一切安好》以布莱希特式的手法复现了这一幕,其中有流血,有枪声,有打斗,有法共对警察和工人的双重指责(“党说了,不要打!”),有哀悼和沉思。类似的起义和镇压并非少数。左翼学生开始在工厂“扎根”(etabili,这是法国激进左派从中国借来的关键词之一)。在不断的搜捕之下,一些激进组织转入地下——这一点《一切安好》也顺带有所表现。五月催生的行动委员会(comité d’action)中有一些到了七十年代依然活跃。以各种工会和政党架构之外的群众民主为模式,工人占领工厂并接管生产场域、政治活动和日常生活的事件还是时有发生。七十年代初,拉尔扎克(Larzac)地区农民反对军方征地的运动又一次燎原,学生、知识分子、工人乃至环保人士纷纷参与,很快具有了全国性影响,再次体现了五月最伟大的精神:社会运动、政治抗争、思想论辩和日常生活创新的大合流。利普(LIP)手表厂占领运动则开始于1973年,同样历时长久。当公司申请破产,工人们接管了工厂,施行自我管理(autogestion),并于次年重新雇佣了所有下岗人员。1976年公司再次资产清算、变卖,工人再次发起斗争。就连已经不再“激进”的《解放报》(Libération)也宣称这是七十年代的核心“社会冲突”。“五月”也即“五月之后”。《一切安好》中最完整的情节桥段就是肉联厂的一次短时间工人占领。正如电影中开头和结尾的大字所明示的,1972年也是“五月”。

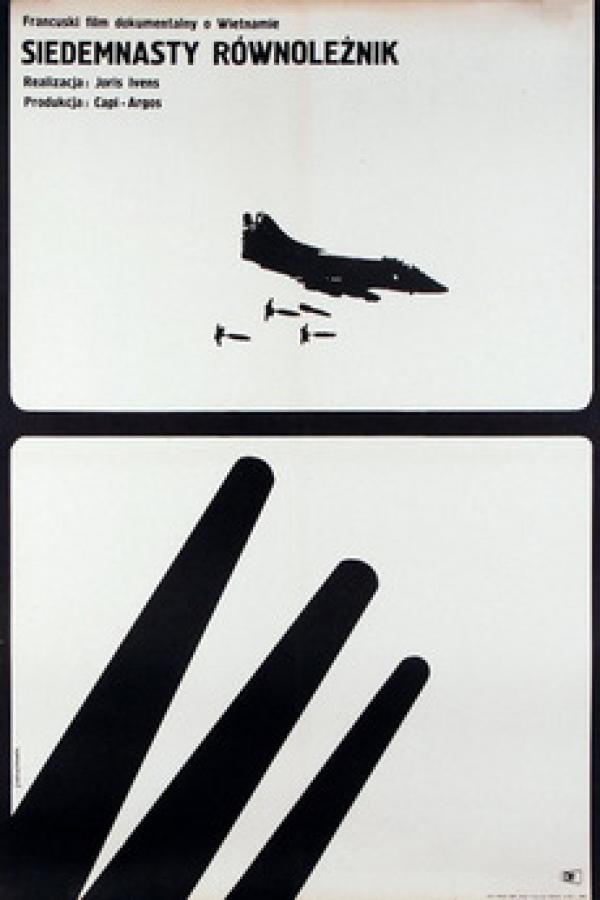

这些斗争往往有所谓鲜明的“在地”特征,但它们所形成的“五月之后”一样具有全球性的共振和延展。《一切安好》以美国影星简·方达(Jane Fonda)为女主演,片子以此展开自我反讽:据说,启用国际影星,是完成大制作的必要条件。这暗示了电影工业和跨国资本的共通性。但当时人都明白,这一合作不无政治含义。方达在美国人民反对越战的运动中已经“赤化”,在电影拍摄的同年(1972年)她大胆访问北越南,甚至出现在高射炮阵地,和越南抗美战士们在一起。很快,她在自己的祖国眼中成为了“被洗脑”的卖国者,这是因为,不管美国民众对越战多么反对,但冷战敌我的界限对他们是难以逾越的沟壑,只有极少数人能从北越和第三世界反抗帝国主义的视角去体认那场战争和美国在其中极不人道的地位。与此相对照,只要回想一下纪录片大师伊文思(Joris Ivens)1968年的《十七度纬线》,我们就会明白,欧洲的激进左翼——当然,他们也是非主流的的少数——却有意愿、有能力从越南人民的角度和语言来理解第三世界的抗争,并且与之发生深刻的共情,引出更多的思考乃至行动。在伊文思的片子中,越南人民既不是美国大兵(比如后来电影中的那位阿甘)动手前需要甄别的潜在敌人(“我们在雨林中寻找那个名叫越盟的家伙”)、杀死后需要上报的“body count”(尸体数目),更不是五角大楼里编定的轰炸目标,而是有行动、有表达、有思想、能创造的——人。于是,在和方达的合作中,戈达尔和戈兰创作着新的互文:方达所扮演的美国记者苏珊和法国肉联厂工人的交谈镜头,同方达本人和越南人民军战士交谈的镜头,无形中构成了叠影。越南就在我们工厂之中——这是五月风暴的第三世界主义和西方社会本地运动的交织。与此类似,在戈达尔后来和安娜-玛丽·米艾维尔(Anne-Marie Miéville)合拍的《你还好吗》(Comment ça va? 1978)中,革命运动的全球性叠影获得了另一次明确:1968年巴黎街头无名群众呼喊的形象和1974年葡萄牙革命无名群众呼喊的形象重叠在了屏幕上。不同国别的类似图像,是通感的政治,还是摄影术的操演?不同国别的呼喊背后,有着共振的声带,抑或难以转译的语言?这些或许是戈达尔想要用电影媒介来追问的,而电影试验也成为了世界性政治进程的争议点。

也正是基于这一不断绵延的政治境遇,克里斯汀·罗斯在2002年的《68五月及其后世生命》(May' 68 and Its Afterlives)一书中把法国“68岁月”的下限定在七十年代中期——这里断代的问题已经出现,我后面再详细讨论——并认为七十年代初构成了一个“生动的交点”(lively conjuncture),在法国形成了“前所未有的发明和创意的时刻”:“看起来毫无限制的思想课题和观念交流的原创场域涌现出来”,而这所有的试验都致力于建立“事件的绵延”(13页)。“事件”也即68年五月,当时的口号、张贴画和涂鸦艺术构成了“诗意占领街头”“视觉就是行动”的瞬间,直至今日仍“占领”着我们的注意力,但罗斯在对“绵延”和“后世”的探讨中,引导我们关注另外一些文本和实践,那就是五月之后野草丛生般的各类刊物、小册子、没有署名的文件、自由联合的组织。它们生长于五月之后的境遇,多样纷呈,互相辩证,没有中心,没有统一纲领,勾勒出既呼应又不同的探索轨迹,裹挟着难以计量的能量,却又散佚于历史的明面与深处,缺少后人辑录。

我会在其他场合介绍罗斯笔下狭义五月风暴的几方面,本文将更多引述她对五月之后的钩沉、对亡佚的抵抗,对遗忘的诊断。不过,在此之前,我希望首先以《一切安好》为五月之后的切入,这部影片不在罗斯的论述之列,但我以为是五月之后最精彩的“五月”电影,是境遇中的电影。我并非随意使用“境遇中”一语。这部电影远远超出了艺术对现实的膝跳反应或镜像投影。相反,它痛快而又痛苦地扯开五月之后的难题性和矛盾性。从国际政治到日常生活,现实中的每个人、每件事都处于政治的绵延和去政治化的“安好”之间的拉锯。这部电影聚焦这些内在矛盾,要求对问题的决断但不提供答案。同时,电影也不是任何现成的工具或媒介,而是矛盾的一部分,境遇的一部分。

红白蓝——该片鲜明的主色调。“很多很多人”中,有“她”,苏珊(方达扮),一位美国驻巴黎的广播记者。她的伴侣是伊夫·蒙当(Yves Montand)饰演的“他”,雅克,一位电影导演,他“以前”是新浪潮电影人,三年来一直想拍政治电影,就是拍不出来,现在以拍商业广告为生——这里面显然有戈达尔对新浪潮的戏谑和反思。据说,“她”和“他”是在那个五月的街头相遇相恋的。1972年,苏珊让“他”陪同一起去采访一家企业的经理,赶上了这家肉联厂的罢工。工厂的外景,两大条幅,还是红白蓝:无限期罢工!关押老板有理!这后一句,on a raison de sequester les patrons,明显化用于在五月运动中反复出现的对“造反有理”的法语翻译:on a raison de se révolter。一部分激进的工人把经理锁在了办公室中。苏珊和雅克就这样也被莫名其妙地关押起来。肉联厂的内景,那个著名的布莱希特式间离效果全景长镜头,第四堵墙没有了,三个人被囚禁在一个空间中,立场不尽相同的工人们散落在不同的房间和区位。突然,有人带头高唱:“斗争继续!”(La lute continue)于是大家一起唱起来。一个好玩的细节出现了,大家唱了一气,兴致消减,慢慢没声了,但不知道接下来该做什么,忽然一个工人又突然大唱起来,于是大家又加入。除了歌声和口号的继续,政治的“继续”究竟是什么?但关押、占领和歌唱不就是最大的政治道“理”吗?但然后呢?

经理对着镜头开口说话了。虽然失去了人身自由,但他自信满满,有的是说法和看法:“我们厂从没有受到‘五月’的污染——直到现代……阶级斗争?那是十九世纪的语言……我不否认社会有很多缺陷,但闹事是出于心理疾患……我随时可以谈,可以让步,但他们得派合法代表来,不能乱整。”工会领导也来了,要求大家立刻释放经理,他同样有的是说法和看法:全球资本行情,食品工业重组,市场份额,工资奖金明细……总之,各种数据。劳资谈判很复杂,得靠“工人们搞不通”的数据说话,还是让工会出面才是。有些工人们动摇了,另外女工们还得担心家里的丈夫有没有接孩子、会不会做饭——她们不得不同时纠葛于这个社会给定的性别角色。不过,是不是也应该让采取行动的工人说一说他们的道理?他们的说法和看法又如何在电影媒介中再现?

激进工人终于面对镜头了。他们行动的逻辑当然在经理和工会所娴熟的话语之外(所以他们“被”命名为疯子、破坏分子),但也不能用任何左派的所谓“主义”来解释。他们今天的“过火”、他们“侵犯人权”的行径,是基于工人的全部身心体验的直接性。“就这么简单!但是……又有点复杂……”工人体验的直接性为什么“复杂”?因为它没有自身的语言,无法转化为“说法和看法”。但至少,工人们在显影,在开口,在行动,也就是在对抗既有的话语——不论是各色“主义”还是社会学的实证。工人在那八小时中要么被当作历史的火车头要么被看作可更换的劳动力。但他们不仅仅存在于那八个小时之中,而是完整的人。

于是,苏珊开始采访女工。女工有很多话要说,但她们一开口,就意识到自己声音的分裂。因为不论是广播记者(方达饰演),还是电影镜头(戈达尔所代表),都是意识形态媒介。当你接受采访,你已经接受了主体的询唤,必然要按照某种角色来发言:“我是女工,所以我必须倾诉、也最有资格倾诉女工的悲惨生活。”一切都是社会角色的套路。在接下来的一组镜头中,我们看到方达和蒙当开始了又一重扮演:方达开始在流水线上和工人们一起包装肉肠、贴标,蒙当在车间里费力地推来一扇扇整猪肉,并用电锯切割冻肉。劳动是乏味的、令人恶心的、艰苦的,工作场所充满恶臭,你们大明星也来体验一下……但画外音立刻喊停!因为这是缺乏自省的电影语言,只是在重复“悲惨世界”的人道美学。谁不知道劳动是乏味的、艰苦的?让大明星表演体力劳动就能构成批判性、僭越性的知识和实践?把镜头放进车间就是“深入群众”吗?如何跳出这种倾诉、体验、“深入”的媒介语言?没有答案。外景,还是三色。镜头外的新闻广播中说,警察介入,经理得到释放,每个人都回到了自己的社会角色:工人们复工,雅克回去当广告导演,苏珊回去当记者。一切安好?

《一切安好》在反思电影能做什么。在当年的访谈中,戈达尔把自己的作品和另一部反映罢工的电影《为自由而战》(Coup pour coup)加以对比。马兰·卡尔米兹(Marin Karmitz)的《为自由而战》采取高度的写实风格,记录埃尔伯夫(Elbeuf)纺织厂女工七十年代初占领工厂的事迹。但是,戈达尔认为,这部同样完成于1972年的电影相信镜头本身的诚实和透明,而不去反思电影之为媒介。在《一切安好》中,雅克拍不出政治电影,正是因为他对媒介本身和知识分子身份的高度不适感。然而,反讽的是,他因此成为了晚期资本主义文化生产的一部分:广告制作人。在片场,流行音乐伴奏下,他拍摄高度商品化的性感肉身,背景中时不时传来越南战场的新闻。

同时,政治也在私人生活中如影随形。当苏珊把对新闻媒体的沮丧感带到了两人的小日子之中,雅克却劝说要把工作和生活分开:“昨夜我想性交你不想,没关系,但不要一直这个情绪。”苏珊反过来质疑公共生活、私人领域和性之间的切割。其实,她的逻辑和肉联厂工人有相通之处:为什么完整的生活感知要被分为职业活动、政治立场、私人性、爱情和性关系……家具生活的内景:沙发是蓝的,茶壶是红的,墙是白的。

苏珊的出走引发了雅克的自省。他和那些肉联厂的工人也许在68年五月的街头就行进在一起,但当亲历他们的具体斗争时,他却是“被动的”。他又想起来了他一直拍不出来的政治片。他来到外景地,俯瞰大型厂区。无形中,他还是接受了太多传统左派的假定,太多对感知的分配:工人在厂区,所以政治在厂区,但其实政治无处不在——又似乎哪里都不在。

由此我们就来到了该片中又一个经典的平移长镜头,题为“今天(2)”(Aujourd’hui <2>)。苏珊来到(外省的)家乐福超市做“调查研究”(enquête,法国激进左派实践的又一关键词),这一场景的确是发达国家后工业消费社会的最佳寓言:所有人都在安静、严肃、守纪律地采购然后排队结账,没有交流,只有流通。就连各种党派宣传(以某种红色小册子的形象出现)也和“蔬菜一样”在打折促销。镜头平移到超市舞台的极右端,冲进来一帮革命者,领头的是一位女斗士,由著名电影人兼作家安妮·维亚泽姆斯基饰演。他们四处奔走,但超市的秩序如常。终于,他们开始呼喊:“一切免费!”并且行动起来,帮助每个消费者把购物车填满。这一无政府主义(准)“暴行”究竟是对消费社会逻辑的打破,还是把消费推到极致?长镜头回到最左端,又开始下一次平移,令人忍俊不禁的是,人们完全不知所措,经过一番迟疑,终于开始停止结账,木然地把“免费”的一切揽入购物车中——这种行为本身和“占便宜”大采购毫无区别。还是没有交流,还是只有商品流通。苏珊试图采访消费者,没人理她。也没人理那些革命者。这样一个高度去政治化的后工业日常空间,有“很多很多人”,是否可能激发成一个政治情境?特警到来,警棍落在驯良的消费者头上。超长镜头结束。

在影片的结尾,导演只是有一搭没一搭地给了一个爱情片俗套,告诉我们“他”和“她”和好了。谁去找的谁?两人问题如何解决?这都不重要了。重要的是——正如画外音所说——每个人都应该在“语境”中生活、行动、思考。“每个人都是自己的历史学家”。五月之后,一面是继续斗争的意愿,一面是一切安好的“虚伪”,每个人都应该把自己最切身最日常的境遇问题化、历史化,而不是接受现成的感知。这样才有政治。

但是,历史本身的反讽随后驾到。五月之后的境遇——包括电影中所涉及的一切——遭到了遗忘。可以说,今天最常见的对五月及五月之后的理解,和戈达尔所期待的语境感或历史化恰好相反。根据罗斯的考察,这是因为在七十年代中期,另一种五月之后的“说法”开始冒泡。下文我们将看到,这一种“五月之后”以五月的遗产为名,开始了对广义的五月(包括五月之后的激进阶段)进行改写。很快,“遗产”成为了遗忘,一种遗忘的史学,一种意识形态的复写纸,最终在当代新自由主义语境中获得了所谓“共识”之名,完全模糊甚或抹去了68的绵延。也就是说,在法国有两种“五月之后”,一种是法国人简称的68后的左翼时期,一种是遗产/遗忘的后现代功业,而后者致力于埋葬前者。因此,在继续讨论68的后续时,我的系列评述不得不直面这重包裹着我们的迷雾。接下来我将简介罗斯对“遗产/遗忘”的意识形态所进行的批判性研究。

为了忘却的纪念:转向、改写和所谓“共识”

发达资本主义消费社会的常态有着稀释政治化境遇的逻辑,这一点我们都不陌生,从《一切安好》的工厂经理的振振有词中也可以窥知一二:社会的问题当然多的是,但“看看人均收入吧!”还有“马克思、恩格斯时代”人民的困难吗?但总有一些“找麻烦”的人。所以,“五月”是心理疾患、是“污染”、是偏离。“五月”,作为发生在战后发达资本主义世界最大规模的群众反抗,从一开始就遭到轻描淡写,意义缩减。

不过,在罗斯的考察中,五月后续/遗忘的真正转折点,则发生在七十年代中期,当时,一批以前的五月分子相继“转向”,随着他们“回归”(后)现代社会之后慢慢掌握话语权,以纪念五月为名而进行的历史改写悄然发生,成为日渐壮大的新意识形态叙事。这和七十年代后半期所谓“新哲学家”(nouveaux philosophes)崛起密不可分。该词由伯纳德-亨利·莱维(Bernard-Henri Lévy)在1976年发明,该流派中人都和过去决裂,转而批判马克思主义、存在主义(不论尼采、海德格尔还是萨特)、泛左翼思想和后结构主义,向正在英美崛起的新自由主义暧昧靠拢,其中主要人物有安德烈·格吕克芒(André Glucksmann), 帕斯卡尔·布吕克奈尔(Pascal Bruckner)等。他们真的算“哲学”家们吗?这并不重要,因为重点是,他们代表了法国思想生活中的新类别:媒体知识分子。用罗斯的话说,他们是“电视上的哲学家”(详见《68五月及其后世生命》第三章),以至于当时法国知识分子们开玩笑说,如果不上镜,你就当不了“新哲学家”;以至于真正的“哲学”家德勒兹也不禁站出来说,那帮人的哲学空无一物(nulle),却喜欢宣称五月风暴是他们搞起来的(见罗斯书,172页)!“前左派”人士于是成为了媒体的宠儿。又比如,雅克·朱利亚尔(Jacques Julliard)以前支持阿尔及利亚独立战争,现在以报纸编辑身份挑起了论争,否定第三世界主义,与之呼应的有前五月分子伯纳德·库什奈尔(Bernard Koushner),后来创办了医生无国界,以空降兵式的人道援助代替第三世界主义。他们也改造着五月之后的媒体风景。《解放报》是五月风暴的重要产物,萨特曾对之寄予厚望,而随着其创办者之一、主要编辑塞尔吉·朱利(Serge July)转向,脱离激进立场,这份报纸也变为法国主流传媒的一部分——它成功了,它也失败了。

转向,在二十世纪革命运动和激进思想的历史中,是一个反复出现的主题,对中国的语境也并不陌生。上世纪二三十年代,中国左翼也面对着“方向转换”“转向”这些从日本政治运动中传来的概念。同样,在《一切安好》中,“方向转换”一词也有闪现:那位在超市中兜售政治观点的人物,所“叫卖”的正是从法共中“方向转换”的号召。可以说,转向是一个主体性和历史观的命题,对应着革命能量的消长。如果“事件”代表了“主体性的涌溢”(化用巴丢的事件理论),那么,转向则意味着主体性的稀释,既有结构的回归。

在“五月之后”的语境中,转向、新哲学家和媒体的纠缠则有更具体、甚或更戏剧性的一面。罗斯对此的研究表明,这些媒体弄潮儿的“权威”地位恰恰来自于他们作为左派的过去,这既富于讽刺意味,却又“顺理成章”。他们张口闭口“我们68一代”,在转向时,他们与其说是在反思(忏悔?),不如说是在自我吹捧、自我册封、自我认证:“是的,我们搞了五月;我们当过左派;所以,我们的转向才这么有意义,我们才最有资格告诉世界,五月和五月之后究竟发生了什么”。于是,正如罗斯所反复强调的,通过转向和代际修辞,前五月分子们摇身一变为媒体人格,成功窃取了五月的“代表”地位,并开始绑架五月的遗产。五月最重要的命题是“平等”,但在他们的意识形态改写中,五月最伟大的遗产是“个人自由”。没错,五月采取了左翼激进主义的语言和行动,但据这些五月“代表人物”说,那一切仅仅是表象,一层薄纱,一道风景,一种烟雾。当年他们高喊毛派、无政府主义或反帝国主义口号,现在他们却告诉大家,五月的真正内容只有“个人”、个性解放,是年轻一代对传统的挑战,是法国从传统资本主义向后现代消费社会的转型,是文化调整,是消费和享乐自由,是一次不可避免的社会调整和文化变革,是街垒之内(!)大和解、大交流的节日。这一当时令人震惊的重述已经若隐若现地遵循于消费主义、后现代主义、市场自由主义的逻辑。五月和五月之后的暴力镇压仿佛从没存在过(罗斯一再指出,“五月没有死人”,这是个谎言),工人抗争的绵延没有了,第三世界主义没有了,思想论战没有了……从革命主体到社会学代际,从政治斗争到伦理冲突,这一改写历史的戏码只剩下一个主角:青年学生/个体/消费者;只剩下的一个后台导演——资本。“个人自由”的主题,一言以蔽之——去政治化。

罗斯认为,对于这批“转向分子”的“成功”,最有历史感的讨论来自于丹妮埃尔·朗西埃和雅克·朗西埃(Danielle et Jacques Rancière )在五月风暴十周年之际的文章。他们把“新哲学家”的起源追溯到“五月之后”左翼的内在矛盾之中。五月所提供的新平等政治意味着运动没有领袖,没有前卫,没有代言人,没有知识分子和人民的区分。但随着镇压的强化,环境转恶,派系问题等等因素的出现,很多组织不得不转入地下、半地下状态,五月产生的新事物也不得不采用“前五月”的运行模式。于是,领导人和普通群众、专职革命者与一般参与者、代表人物与无名大多数、知识分子代言人与追随者等社会运动内部的分工又重新出现。“新哲学家”们在转向之前,就在“五月之后”左翼内部的新不平等格局之中。现在他们把自己的话语优势转化为了他们对“五月”和“五月之后”的代表权,在他们自己看来,完全“顺理成章”。然而,五月是不能被代表的,恰相反,“代表”的逻辑是五月力图克服的,朗西埃他们在“五月之后”的努力构成了这一探索的继续,而“新哲学家”们则只能“代表”对这一探索的叛离。正如作家让-弗朗索瓦·维拉尔(Jean-François Vilar)在1978年所指出的,那些把五月“当作漫长斗争”而非“神奇的惊喜”的人们,没有收到十周年纪念的“邀请”(见罗斯书,164页)。

就这样,随着转向人士们对五月的所谓“纪念”,对“五月”和“五月之后”的历史改写大面积出现。这类改写有以下几种模式、套路或方向。首先,“五月”被叙述为一种代际现象,而这种社会学分析完全遵循市场调查和民意测验的逻辑。其次,与此相关,既然是代际冲突,那“五月”就是父子、主从关系的心理剧,是个人的成长小说,是长大成人。在八十年代,出镜的转向人士和前五月分子的确都成为了新自由主义经济学意义上的“成功人士”,而且他们大都是男性。再次,法国的(后)现代化一直在进行,“五月”只是话语、文化、意象,是阵痛的精神表征,此外无他,如果有,那也是拖慢了(后)现代化。最后,“五月”竟成了一种结构主义和后结构主义思想图景。在这所有改写中,这最后一种也极为离谱,因为正如罗斯所提醒的,不管福柯、德里达、拉康、阿尔都塞、布尔迪厄的思想多么重要,他们和他们的著作同“五月”的关系并不像后人想象得那么大。福柯当时在突尼斯,而且他似乎以此为傲,因为他喜欢历史的边缘位置;德里达对五月风暴态度非常保留(Bruno Bosteels的新书会探讨为何解构主义只愿在“五月之后”的远处反思“五月”);拉康对“五月”的冷感在当时完全符合人们对他的印象;阿尔都塞,结构主义马克思主义大师兼法共党员,68年五月在住院;布尔迪厄不愿让自己的学生参加游行。根据罗斯的调查,到了68年以后,法国人才开始大量阅读马尔库塞、居伊•德波和国际情境主义著作。在运动突然爆发时,青年们真正读过的主要还是一点点马克思和一点点毛泽东,而几乎所有人都读过的思想家,只有萨特。真正参与到五月风暴和五月之后的作者们——萨特、布朗肖、杜拉斯等等——反而在所谓“68思想”之中边缘化了。遗忘的力度不可谓不大。

总之,这种种改写抹去了”五月”和”五月之后”最具突破性和潜能的几大主题:平等政治、思想论争和工人运动的结合、团结第三世界的反帝国主义。取而代之的新叙事则是:“文化变革、法国和现代性的一次约会、新个人主义的诞生”(罗斯书,215页)。”五月”成为了“资本主义的一次春季大扫除”(183页),而“五月之后”的政治绵延仿佛根本没存在过。如果说在1978年这种为了忘却的纪念还受到了“五月”继承者的大声质疑,引发过大规模论战,那么,到了1988年时,它已经加冕为“共识”,不容置疑。罗斯注意到,在纪念68二十周年的电视片中,警察的暴力没有了,工人的流血没有了,越南没有了。遗忘不再需要掩饰,因为它就是共识。

罗斯对五月后世生命的书写出版于2002年,现在,已经是2018年。今天回看,我们不得不说,这些对“五月”和“五月之后”的改写和遗忘仍然控制着我们的想象。纪念五月风暴五十周年之际,对“五月”的庸俗化有增无减。不是有人真的以为,五月是由于大学扩招造成的吗?又有多少人还记得外省的工人?还记得戈达尔电影中的农民,用焚烧收获物表示抗议?左岸的街垒已经被市政改造完全抹平,现在记忆中的街垒也被共识的媒体依次拆除。今年,《纽约时报》的两篇纪念文章,一篇以“五月革命把法国推入现代世界”为题(May 1968: A Month of Revolution Pushed France Into the Modern World),一篇要从五月的“非革命”(non-revolution)中获取教诲。和罗斯当年所分析过的“(后)现代化”意识形态改写可谓大同小异。纪念的力度约等于共识的霸权。

罗斯却引我们留意1968年当年的一部短片《奇妙厂复工》(La Reprise du travail aux usines Wonder),几位当年的电影专业学生记录了五月之后复工那个下午的十分钟,片中,一位女工气愤痛哭,反对复工,(男)工友们上前相劝,“这是胜利”。然而她还是不能接受“回归正常”(retour à la normale)。然而……影片就这样结束了。这位女工没有留下名字,九十年代又有电影人想找出她,却已难觅线索。她是无名的“五月”参与者,用罗斯的话说,她体验过“五月”打开的可能性,并抗拒这种可能性的关闭。深刻的不适感,才是“五月之后“的基本经验,就像《一切安好》中戈达尔借方达之口所说,“五月之后,一切都不对劲”。这样的经验现在却依旧无名。这位无名女工(以及戈达尔虚构的肉联厂女工、《为自由而战》中自己扮演自己的纺织女工)的“五月”和“五月之后”,是“(男)新哲学家”们可以代表的吗?今天,我们已经和五月隔开了半世纪的距离,必须竭尽全力撕破共识的迷阵,穿越遗忘的意识形态。

罗斯相信,五月的“后世生命”指向所谓“共识”的瓦解。这意味着重新体认“五月”和“五月之后”的经验、政治和难题。这意味着从女工拒绝复工而又不得不复工的瞬间再出发。在下一篇文章中我将尝试叩访七十年代的文化政治复杂性,捡拾被埋没的一份刊物,并以两个“断代”思想案例透视68后续的震荡、探索和矛盾。这其中,政治性的坚持和消逝凸显出“断代”的概念,也从法国68的语境带出“全球六十年代”的争议,那是”五月“和我们的最后关联之一,那是最终意义上的“五月之后”。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司