- +1

游欢孙:明清徽州地方家族的统宗会谱及其意义

一、引言

明末天启壬戌二年(1622),徽州府婺源县新志编修完竣,时任礼部右侍郎何如宠为之作序,文末特别交代序文写作之缘起:

予虽以桐之籍起家,而先人宰树在石门之麓,芘荫有年。今选举之目,纪远臣焉,望桑梓而式典型,乐观是编之有成绩也。族诸生学周、振清将卢侯暨诸公之命以来,故不辞而为之序。

文中的“今选举之目,纪远臣焉”,指的是天启婺源新志在“选举”一目之下,特别开载婺源外籍科甲人物,举凡其姓名、科第、历官、原籍等项,均予详细记录。何如宠本籍为安庆府桐城县,但因其家桐城青山何氏的始迁祖何鼎出自婺源田源,所以也成为婺源新志的登载对象。何如宠身居高位,并愿意以“远臣”的身份为婺源新志作序,其中固然有婺源知县的敦请,而田源何氏的居中联络,无疑也发挥了重要的作用。

天启《婺源县志》今已亡佚不存,但其选举之目开载“远臣”的做法,却一直为之后的县志承袭。康熙三十三年《婺源县志》在其《凡例》部分就曾特别说道:“选举之途,首重科目,次则岁荐,皆当备载不遗,其光远而自他有耀者,固亦不容泯没,然必人家谱系所载,确有源流,始敢收入。”该志卷3《选举·科第》部分记载明代婺源外籍进士与举人29人,共涉及13个姓氏家族,其中的大畈汪氏、平盈方氏,都是明代嘉靖时期即已编纂统宗谱的地方名族。显然,这些外籍科甲人物被载入《婺源县志》,都是因为有地方家族提供的谱牒资料作为依据。而这些谱牒资料,就是各个姓氏修纂的统宗谱。

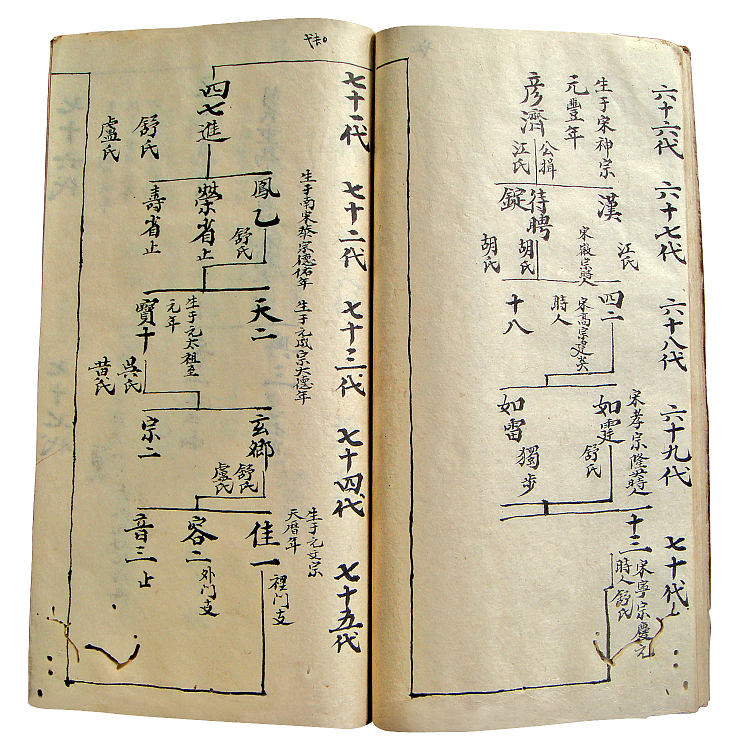

宗谱中的世系表

从学界已有的研究来看,徽州同姓各宗支会通谱系有着悠久的历史。明代成化年间程敏政《新安程氏统宗世谱》的编纂完成,更进一步推动了徽州宗族的统宗会谱活动。在程敏政之后,许多的徽州士大夫虽然强烈批评统宗谱中附祖冒族、攀援附会的做法,但大多又同时肯定统宗谱追溯祖先谱系、广泛收录宗支的正当性。于是至嘉靖、万历时期,徽州地区各姓氏的统宗会谱活动前后持续不断,一时蔚为风尚。

在这样一种文化潮流当中,婺源田源何氏也不甘人后,于嘉靖二十三年(1544)完成了《何氏统宗谱》的编撰,并邀请当时大畈汪氏的代表人物汪元锡作序。汪元锡在序中提到,嘉靖《何氏统宗谱》“一册,凡若干卷,诗文图传若干篇”,“族彦存养、省庵、盘居所辑,儒学生恕庵之所参校者也”。此四人当中,又以“省庵”为核心,族谱录其生平有云:

(何烜玉)字廷器,少业举子,因屡摈于有司,遂不复就试,笃志力行,以古人自期。尤刚直不阿,乡邻有讼,必委曲而解之,咸信且服。年五十,乡之民保于县侯周居履,所举为耆老,因委以事,无不立剖且当,周甚爱之。既而历事朱侯鹿原、吴侯两川、冯侯旋溪、周侯石厓,皆然。而今侯冯君涪西爱之尤笃。熟练世故,自知不足,因以“省庵”为号,示警也。

又据族谱记载,烜玉之兄烜奎,“字廷光,号易庵,性地刚明,立心忠恕。处乡间难处之端,决官府不决之事”。烜玉之父志邦,号月山主人,“公明有断,料事如神,尝执事于县庭近十年,皆见知于邑宰。凡富室有疑讼不能决者卒委之,以片言剖决,其事立辨,人皆服其明”。志邦之父克恕,“磊落才华,恢宏度量,经营每事于商贾,处友不交于流俗”。克恕之父联芳,字汝砺,号梅轩,兄弟三人,“俱以儒吏之学著名于时”,联芳本人“尝膺荐耆老,心存中正,乡里有纷争者质于庭,则毅然以理断之,虽周亲亦无所私,故曲真不溷,退无后言”。联芳之父星童,生于元末至正甲辰(1364),卒于明代永乐癸卯(1423),一生所历,殆与洪武、永乐二朝相始终。

以上不惮烦琐,追溯“省庵”一支从明初至嘉靖五世人物履历梗概。其中令人印象最为深刻的,是自第二代何联芳三兄弟开始以“儒吏之学”传家,深谙乡村钱粮刑名之事,至何志邦、何烜玉父子两代,更深受婺源历任知县的倚赖。他们虽然没有取得任何的科举功名,但却无疑是乡村社会中的权势人物。

林济曾援引汪道昆《太函集》及多种徽州族谱中的谱序记载,指出明代嘉靖、万历年间统宗会谱的主导力量主要是低级士绅文人,他认为,“低级士绅文人的统宗会谱活动与当时的宗族竞争及宗族意识高涨有关,嘉、万年间的宗族已经成为社会竞争的单位”,“一些弱小宗族企图通过与同姓世家望族结盟而壮大势力,有通过统宗会谱以扩大宗盟的要求”。按照林氏的看法,嘉靖二十三年的田源何氏统宗,自然也是由低级士绅文人所主导。

此外,何如宠在前引序文当中又明白讲到其“先人宰树在石门之麓,芘荫有年”,显示他认同婺源田源为青山何氏宗源之地,两家之间有着真实的世系关系。钱杭认为,“在中国宗族发展史上,宗族本源与宗族分支之间的相互关系、变化趋势,即所谓分、合关系,可说是宗族观念中的一个带有根本性质的主题”。他将中国历史上的同姓联宗分为三种,其中第一种即是“宗族世系关系可以进行某种程度追溯的若干同姓宗族之间的联宗”。他主要利用相关的谱序资料,分析苏南尤氏与浙江平阳陈氏的联宗目标、性质与过程,并将其视为“以重建本宗族历史为目标的同姓联宗”的代表。

不过,以族谱谱序或文人文集中的评论性文字立论,往往难以凸显统宗会谱活动的具体细节与复杂过程,也容易忽略统宗会谱活动的参与者,以及那些“被统宗”的家族代表人物的思想观念与具体行动。基于此,本文将以明代嘉靖至清代乾隆婺源田源与菊径两支何氏的统宗会谱,以及两家围绕着桐城青山何氏的《婺源县志》注籍之争为中心,努力搜寻谱序与文集之外的过程性和细节性史料,并将其置于具体的家族发展、地方社会和国家历史的情境之下进行解读,同时也特别关注统宗与“被统宗”双方代表性人物的个体生命史和他们的思想行动,以更好地理解不同时代徽州地方家族统宗会谱的内在动力与社会机制。

二、青山创谱与菊径会宗

明代嘉靖二十六年(1547),亦即婺源县田源何氏统宗之后第三年,桐城县青山何氏创修族谱,其主修即为何如宠的父亲何思鳌。据何如宠后来的追记,何思鳌在创谱之前,曾与家中门客−江西南昌人万元亮详细讨论青山何氏的族源、郡望、迁徙等问题。嘉靖创谱,以荣三公何鼎为始迁祖,何鼎于元末自徽州婺源清化街迁桐城,何鼎之上,为秀三公、重八公、千十五公、贵公。贵公之上,“祖父之源委尚阙,兄弟之班行未详”,世系已经模糊不清。此外,江南池州新河又有何鼎从兄何震后裔一支,何震之上四代,分别为新七公、重三公、千十二公、贵公。何鼎与何震同高祖,是故池州新河何氏,为桐城青山何氏之“远亲之亲”。这就是何思鳌创修族谱时拟定的始迁祖以上之远代世系。

关于始迁祖何鼎自婺源迁入桐城之后的情形,后来何如宠又有《占籍》一文予以记述,文中说到:

时桐乡亦非宁宇,青山土著鞠为茂草,惟朱氏岿然独存,有女不字,以待伯鸾,择公称赘婿。里俗,男从女子为家,即冒其姓。国初赋法严重,朱以七姓共徭役,喜得公附益之,且赘婿应耳。而公独别请户牒,守故姓自如。此洪武二年事。高皇帝下令,听天下分军民注户,惟所欲耳。时良家子从戎定鼎,势张甚,役属民户,凌其上,故往往占军籍为愉快。公弗愿也,谓数传而后,浸假有挽输征调之劳,将思脱武符不可得,吾宁从民籍。

乱世移徙,孤苦无依,入赘土著之家,承当主户之役,是明清江淮地区许多家族族谱中始迁祖叙事的常见范式。何鼎在洪武二年能够坚持独立门户,“别请户牒,守故姓自如”,并且颇有远见地弃军籍,择民籍,这是他留给后世子孙最深刻的记忆,也透露出明初占籍对于家族肇基和发展的重要意义。当然,身处明末乱世的何如宠,亲眼看见的是“介胄践更无虚岁,诗礼之裔作息宴闲,不识金革”的强烈反差,自然要重点强调和深刻感念始迁祖何鼎在明初占籍时的睿智与远见。

何鼎之后,家族百年,“子孙益众,宅不能容”,于是有第五世“南庄公”何铎“遂卜青山之麓,焚荆棘,刈蓬蒿”,别开天地,另立一支。何铎子四,何山居长,“兄弟聚居,阖门千指”。族谱曾记载,“故事,里中有解北之役,乡大夫必聘有德者翼之行”,何山“受二百余缗于帑,往输中都,行遇淮泗,见路莩累累,遂倾槖赈之,复归而自具赀往贷纳焉”。可见无论人口还是家赀,都已经有了相当的规模。何山早年艰于子嗣,“年三十八生子勲,又四年生子鳌”,这个“鳌”,便是何如宠的父亲何思鳌。

何如宠后来还曾回忆说,在嘉靖二十六年创谱之前,曾有一支婺源何氏前来青山,“一尝以谱自通”,但“券之青箱,未尽函盖”。之后又有池州新河“子衿何诰字以贤者,亦持谱相印,详略小异,颠趾不讹”,于是青山何氏宗老“有合谱之思,莫之定议也”。最后还是族谱主纂万元亮力排众议,认为“同源之水,各成巨浸,不必其汇为交流,同本之木,各挺良材,不必其共为连理”,“宗祊之事,忽衍忽忘,于敦睦已足”,不必“旷百年,越千里,以求附于花树之韦,双井之黄,而后乃称名家”。所以“婺源之族,当自其所知者始;新河之派,当自其所分者止;青山之祖,当自其所迁者起,总之不离传信者近是”。这样,嘉靖合谱之议,也就未获遂行。

万历二十六年(1598),何如宠与兄长何如申联袂中进士,轰动一时。也就在当年,又有婺源菊径何氏“持谱而谒,将以会宗焉”,“旧邑旧里,望之畅然”。何如宠一开始很是欣喜,“津津焉喜问其居,去清化街一舍而近,则又喜”。后来又查阅菊径何氏携来之谱,发现谱内“所载荣三公甚多,亦有迁者,而讳皆非鼎也。荣三而上,无所谓秀三公、重八公、千十五公也”。这样,何如宠心中不无疑虑,但又认为“迁徙奔窜之遗嗣,谱阙而紊,亦未可知,不然何清化街之迩也?”

万历二十七年,何如申造访婺源菊径,菊径何氏“聚族而迎焉,为之用牲于祠,为之立石于兆”,极尽礼遇之隆,而何如申“意在存疑,姑礼焉而听之”。万历辛丑(1601),何如宠“亦省其居”,但只是“一宿遄返”,而“存疑之意渐多,浸浸乎慎之矣”。

以上关于菊径会宗,以及何如申、何如宠兄弟二人先后造访菊径、疑虑渐生的描述,是天启二年何如宠改宗婺源田源(详见后文分析)之后的一番追记,并不能完全反映当时之实情。现存民国二年(1913)婺源菊径《何氏宗谱》当中,收录有万历三十五年何如申为菊径何氏族人何新爵撰写的一篇行状,文中开头回忆自己当年初至菊径并与后者相识的情景:

申兄弟庇故土之灵,先茔之荫,薄售南宫,展扫菊地。凡吾叔伯昆季,济济晋接,成乌衣巷,即其年高二毛、不须扶鸠、尚堪一行者,靡不毕集,一时宛如香山会、耆英堂矣。坐间有一飘飘然鹤发神仙矍铄于余之前笑而曰:“屡奔侍右,极辱青盼,有名世盛者,即老夫次豚犬也。”余得所说,乃知为吾兄思山翁也。

上引文字不但描述了当时菊径何氏倾巢而出接待何如申的盛况,更点出何新爵的次子何世盛,即是之前曾经去往桐城,“持谱而谒,将以会宗”的人物之一。所谓“屡奔侍右,极辱青盼”,应当是指何世盛曾多次往返于婺源、桐城之间,最终促成了何如申的菊径认宗之行。所以八年之后,已是浙江右布政使的何如申,依然愿意应何世盛之请,为其父何新爵撰写行状,颂扬其生平。

值得注意的是,菊径何氏宗谱在《思山翁赞》一文之外,还收录了何如申兄弟的另外两篇文字。其中署名为何如申的,是一篇关于菊径龙脉的禁碑之文,碑文开篇有云:

自有堪舆以来,即有龙脉之说,阴宅阳基,胥于是乎重。未闻日剥月削,自伐本根,而惠徼福庇者。本村乾道至今,几五百载,子姓绳绳,人文济济,岂不甚盛,山灵实式凭之。然而黄卷罔功,青蚨多散,盛而未全盛者,岂山灵犹有遗憾耶?倘所谓日剥月削,自伐本根者,是耶非耶?

将一县一地的科甲兴衰,与所谓的地方“龙脉”相联系,是明清两代徽州地方的堪舆家和士大夫惯常说词。就清代婺源而言,一个比较典型的例子,就是时人常常将婺源科甲清不如明的原因,归咎于婺源县学龙脉之伤,特别是“粤自明季,奸民渔利,凿石烧灰,而龙伤矣”。如果说“黄卷罔功,青蚨多散”,指的是菊径何氏在科举与财富两面均有缺憾,那么这样的一番评价,似乎不应该出自初次来访的何如申,而更像是菊径何氏的自怨自艾之辞。碑文接下来又说:

如申等不侫越在皖江,乃以故山之灵,先茔之荫,薄售南宫,来兹展扫。而蔬列龙身,圃临垅上,对此濯濯,五内怔忡。僣出数言,祈为合约,徙其蔬圃,培兹冢林,此无论观美而利害系之矣。譬之身然,衣则章之;譬之木然,叶则荫之。衣敝体寒,叶凋木亵,行者知恻,居者何安耶?使无地可园,而龙气所钟,非湔滫之所;茔兆所托,非耕锄之场。况数亩之圃,随地可设,一箸之蔬,所获几何,利不胜害,得不偿失,各以情理权之,孰轻孰重,何去何从。如申等不侫齿卑分劣,胡敢饶舌,惟是大谊填膺,至情矢口,凡我一体,订此同心。此禁。

这段文字分析龙脉与家族发展之间的“观美”与“利害”两面,晓之以理,动之以情,可谓苦口婆心。但唯其如此,就更像是一篇以菊径本地何氏口吻拟就的晓谕全族的禁约之文,而不应该是何如申说出来的劝勉之辞。

与上引禁碑之文一样,署名为何如宠的另一篇文字,也有不少疑点:

粤自菊径聚族以来,即创有历代宗祠……宠不侫越在皖桐,来兹展扫,目击榱败瓦解,前规尽墜,深恻先灵之不妥,重叹追远之无人矣。第齿卑分劣,未敢饶舌,而重情所迫,觉不能嘿嘿焉者,惟是僣出数语,蕲为再造。凡我诸伯叔昆弟为之倡,宗族为之和,俯从末议,鼎构维新,庶祖灵得所棲,而后裔之惠徼福庇者不浅也……建此义举,不论远近亲疏,凡在一派,俱照丁照力科敛,以付该年族长转输于督工者四散支度,及时竖造,庶得媲美前制,昌炽先灵,以为吾家千百世宗祀,永垂不朽,以为吾家百世永鸿图尔。

何如宠到婺源菊径展墓祭祠,睹宗祠之衰败,顺带写下一篇重修宗祠的倡议之文,本是合情合理的举动。只是文末“凡在一派,俱照丁照力科敛,以付该年族长转输于督工者四散支度,及时竖造”一句文字,完全是一个菊径本地何氏倡修宗祠的口吻,于何如宠而言,则似有越俎代庖之嫌。

此外,仔细对照以上三篇文字,可以发现它们的措词行文多有形似雷同之处。比如,《思山翁赞》开头一句讲“申兄弟庇故土之灵,先莹之荫,薄售南宫,展扫菊地”,《禁碑》文中则说“如申等不侫越在皖江,乃以故山之灵,先茔之荫,薄售南宫,来兹展扫”,《宗祠文引》则云“宠不侫越在皖桐,来兹展扫”。《禁碑》讲“僣出数言,祈为合约”,《宗祠文引》则是“僣出数语,蕲为再造”。《禁碑》称“齿卑分劣,胡敢饶舌”,《宗祠文引》则说“齿卑分劣,未敢饶舌”。凡此种种,均令人不得不怀疑,《禁碑》与《宗祠文引》二文很可能是后来菊径何氏为了证明何如申兄弟确曾到过菊径认宗,而刻意模仿《思山翁赞》一文的行文与语气伪造出来的文字。二文假托何如申、何如宠兄弟之名,但其实应该是出自同一人之手的作品。

有趣的是,就在何如宠造访婺源菊径时,又有婺源田源何氏诸生何振清前来拜会,何振清并对何如宠说:“子未尝不疑于菊径,而未敢遽以为非者,独谓于清化街近,不知吾家先世有兄弟避雠隐清化徙桐,实尔祖也。”对于这样的说法,何如宠当然只能一笑置之。后来,何如申“以户部郎监兑楚中”,适有婺源田源举人何之图为蕲州知州,同僚宴饮之际,何之图也多次对何如申说起田源何氏先世有人自婺源清化街迁徙桐城,一如何振清对何如宠所言,何如申“亦笑弗应”。这样,青山何氏与田源何氏对于两家世系之关系,也就“未尝数数矣”,最终没有深究下去。

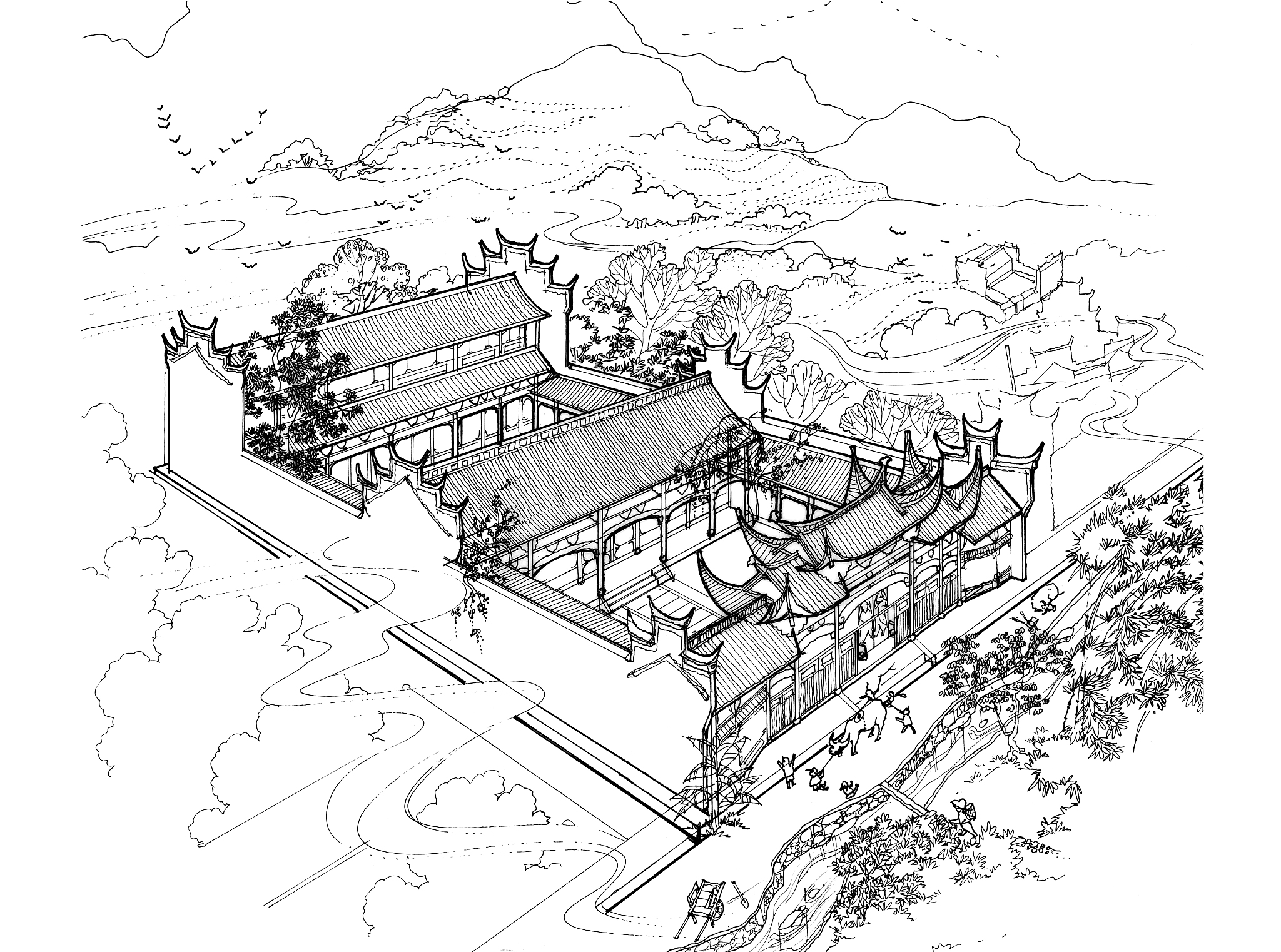

徽州祠堂图

三、田源证谱与青山辨宗

天启二年(1622),婺源重修县志,“科第之目,纪寄籍焉”,何如宠“父子兄弟叔侄名衔在列,注称菊径人”。县志注籍,意味着官方意义上的文字权威,一旦刊行,自然不容易删改,对于婺源菊径与田源两支何氏的意义,也是有极大的差别。“盖前日之疑事,因缘相袭,菊径之乐闻,而由田源之所弗听也。”于是田源何振清乃毅然决然,携谱远赴桐城,就县志注籍一事求证于青山何氏。

关于何振清的桐城之行,里人汪志稷后来曾有《曰时先生行述》一文予以详述,文中开头说到:

田源何先生,讳振清,字曰时,号澄所……甲午(万历二十二年,1594年,笔者注,以下同)游庠,癸卯(1603)郡汇领首,而厄于副榜。己酉(1609)又选备卷。一时士夫交聘恐后,邑父母若谭尊、金尊、赵尊,尤倍加期许。故其时举族或受讼于豪右,无不获直,借先生也。

这里特别值得注意的是“故其时举族或受讼于豪右”一句文字,意味着万历时代的田源何氏与地方强宗豪右之间多有诉讼发生,需要结合相关的家族史料,予以进一步说明。

细检婺源《田源何氏宗谱》,卷3《世系》“钧四八公”下有赞语云:

力倡与游氏分图。赞曰:游氏田赋,倍蓰他家。一当里役,受累坎坷。除夜登门,雨雪泥泞。公父发愤,思欲告分。公承厥志,不惮劬劳。欲赂权贵,苦乏钱刀。内下乡人,外贷富室。百忍求成,竟夕不寐。联里叶俞,三姓均苏。克全仁孝,永仰鸿谟。

文中的游氏,即是距田源数里之遥的济溪游氏,也是明代中叶以后婺源地方有名的强宗右族。从赞语的描述来看,济溪游氏为一里之主姓,田产众多,轮值之年,往往转移里甲差役,里中的其他小姓,则备受赔累之苦。所以自“钧四八公”何世熙的父亲开始,即力谋与游氏“分图”,何世熙继承父志,最后成功联合叶、俞二姓,共承里役。又据族谱记载,何世熙的父亲“坤四三公”何坤象,生于正德癸酉(1513),殁于万历己卯(1579)。何世熙生于嘉靖丁未(1547),殁于万历乙未(1595)。以此推断,何氏“分图”之谋,大概起于嘉靖中叶,成于万历初年。

宗谱卷3《世系》“汉十四公”之下又有一段赞语,讲的也是何氏与游氏之间的诉讼情形:

游氏争佃、诬命等讼,悉赖辨豁。文才温雅,志识精坚。御侮争佃,讼诬七年。柏府辩雪,遐迩称贤。乐善继志,启后光前。

据族谱记载,“汉十四公”讳廷蛟,字得云,郡庠生,生于隆庆庚午(1570),卒于万历己未(1619)。何振清生于万历癸酉(1573),殁于崇祯癸未(1643)。二人生年既相仿佛,则与济溪游氏的“争佃”“诬命”等讼,自然都是为之奔走的同道者。遗憾的是,何廷蛟卒于天启壬戌(1622)之前三年,已经不能与何振清同往桐城拜见何如宠了。

又据乾隆《济溪游氏宗谱》的记载,自嘉靖十年(1531)游震得中举,十七年中进士,至明末崇祯十三年(1640)游有伦中进士止的110年间,济溪游氏共有14人中举(嘉靖8人,万历5人,崇祯1人),6人中进士(嘉靖3人,万历2人,崇祯1人)。进士之中,又以游震得与游应乾声名最为显赫,前者官至福建巡抚,后者中嘉靖四十四年进士,累官至广东左布政、南京大理寺卿。由此可见,嘉靖至万历时期,正是济溪游氏家族发展的急速上升阶段。更进一步说,嘉靖二十三年田源《何氏统宗谱》的编纂,以及同一时期田源何氏与济溪游氏之间的争讼不止,或许都可以看作是两姓之间家族力量与社会地位对比变化的一个具体表征。从而也为我们提供了何振清桐城证谱之前的一些更为长远的家族史和区域史背景。《行述》又云:

令通公十五世孙讳鼎迁池州,谱所有也,再迁桐城,谱所无也。阅八世而虚白公讳如申、芝岳公讳如宠以同胞并登进士,第知始祖迁自婺,二十余年所往还,则在婺北之菊径。而田源人无所考溯,则以谱载无迁桐也。天启壬戌,先生砚田久芜,家徒壁立,值邑卢父母修婺志,先生独有恻然迫然于中者。然有思也,无可据也。谋诸知己,知己曰茫昧。谋诸合族,合族曰无庸。先生愈困心衡虑,泫然号涕,谓昔也众务待济于我,今也我心无告于众,时乎命也。并家人仅以安贫养疾慰之。翼日发愤出户,渡桐江,证谱牒,岳公时以礼部右堂读礼于家,细阅先系……

这段文字极为细腻地交代了何振清桐城之行前的悲悯、困窘与坚毅。一面是桐城青山何氏二十余年但知菊径,不认田源;一面是县志注籍刊刻在即,“恻然迫然”却又苦无所据。一面是“昔也众务待济于我”;一面是“砚田久芜,家徒壁立”,“今也我心无告于众”。知己、家族、家人之中,竟无一人赞成何振清的桐城之行。何振清“发愤出户”,也真可谓是一种“孤愤”了。

幸运的是,何振清抵达桐城青山时,何如宠因丁母忧,正乡居青山。何振清因此得以面见何如宠,并重申先世有兄弟二人避仇清化街再徙桐城之说,乃田源何氏先人“世世言之”,“庸讵无据?”然而,当何如宠询问何振清徙桐先祖名讳时,何振清说出的是一个叫做“荣二公何文成”的名字,与青山何氏历代相传的“荣三公何鼎”完全不符,这自然不能获得何如宠的认可。无奈之下,何振清只能告别青山,踏上返乡的归途。

不过,何振清的桐城之行,倒也并非毫无收获。何振清返乡之时,何如宠请他捎上了一封写给婺源进士同年潘之祥的书信,信中这样说道:

都门饫聆教爱,别来不觉十逾寒暑。追惟嬿婉,恍若隔世,私衷瞻恋,真与岁月并深,道路俱长矣。老年丈愿言之怀,想同之也。偶因田源敝宗何曰时枉驾于桐,云贵邑修志数载,顷将告竣,问寒族迁桐始末,以便开载。夫桐之有何,自洪武间讳鼎者从婺源而来,鼎之父曰秀三公,祖曰重八公,曾祖曰千十五公,注之桐谱甚明。昔年菊径持谱认宗,查对亦未甚合,然既曰迁之自婺,亦何敢外焉?独未得田源谱相印证耳。近始购得田源谱,而桐谱又偶在别室,难以即刻互查,望老年丈转达司邑志者,愚兄弟贱名之下,权且空之,勿书某村人。万一刻成,亦勿印行。待弟旦暮考的,即速奉闻。盖既有三代之名,仰稽甚易,倘一时草草误书,令为子孙者有妄认宗祊之嫌,罪可胜道哉。冗迫不悉,伏惟注存。

从信中文字的内容与语气来看,何如宠对《婺源县志》注籍一事是非常谨慎和在意的。首先,何如宠并不同意将青山何氏注籍为菊径,缘因菊径之谱与青山之谱“查对亦未甚合”。其次,何如宠也没有说要注籍为婺源田源,因为青山之谱“偶在别室”,一时不能与田源之谱互查,因此希望暂缓注籍,待考证详确,再行奉告。

令何振清意想不到的是,更大的惊喜还在后面。何振清回到婺源之后不久,也收到了一封来自何如宠的书信。信中特别提到:嘉靖二十六年(1547)的青山何氏族谱,后来毁于万历壬辰(1592)之火,何如宠兄弟只知道始迁祖是荣三公何鼎,何鼎之上代先世完全不知。后来菊径何氏持谱而至,谱中的荣三公虽多,却没有一个叫何鼎的,所以何如申兄弟虽然先后造访菊径,但心中的疑惑“实未涣然”。直到写信之前一个月,何如宠才“觅得旧谱之偶存者,始知鼎公之父曰秀三公,祖曰重八公,曾祖曰千十五公”,于是“亟取菊径详查,非是矣”。尔后又细检何振清带来的田源何氏宗谱中的先代世系,最终在其第十五世人物中发现有何鼎其人,不仅如此,“鼎公”之上的“三代行讳”,竟然也“一一不爽”。何如宠在文末不禁感叹道:“云礽之裔,一旦自识其宗,欢忭可胜道哉!吾家毁余之谱,出于数旬之前,惊遗珠之尚在,田源正系之谱,即得之数旬之后,如剖竹之合符,冥冥之中,若或使之矣。”

何如宠既然认同田源何氏之宗绪源流,对婺源县志中的注籍一事自然也要有所交代。于是,何如宠在写信给何振清的同时,又给潘之祥去了第二封书信:

向敝宗曰时自桐返婺,曾附数行,想达掌故矣。昔菊径以谱来,所在荣三公颇多,而讳与三代之讳俱不合,虽不敢谓非同宗也,而心窃惑之。故先兄曾于彼求宗认族,然往还甚疏。顷始得田源谱,查对十五世,果有鼎公,且三代行讳一一符契。云礽之裔,忽识宗祊之所传,而后喜可知也……今秀三公以上茔墓俱在田源,邑志开载,其为田源无疑矣……事关邑志,望老年丈绪言转达。又一书寄曰时,希为便致,无浮沉为感,寒暄俱不覼缕。

毫无疑问,何如宠对于县志注籍一事的态度,已经没有任何的犹疑,而是希望潘之祥径直转达婺源县志的编纂者,将桐城青山何氏注籍为田源。同年稍晚时候,何振清应婺源知县卢化鳌之命,再度前往桐城青山,敦请何如宠为婺源新志作序,后者欣然应命,此即本文开篇所引县志序文之由来。

无论如何,婺源田源与桐城青山,两地分处大江南北,相隔数百里之遥,两家之前又从未有过来往,一朝证谱,竟然能完美对接世系,实在是一件神奇的事情。也难怪何如宠后来续修青山何氏族谱时,还特别写下《辨宗》一文,述说当时的兴奋与喜悦:“因次第卒业,穷日为劳,于田源谱上村前门派十五世中忽睹所为鼎公者焉,由鼎公而上曰重八公,曰千十五公,一一合也。不宁惟是,即迁新河之震公,以上曰新七公,曰重三公,曰千十二公,与先大夫所载《客难》中者兼一一合也。不觉眉舞手忭,得未曾有。重识渊源,如亡子之复返,此乐可胜道哉!”

天启二年田源证谱,也直接促使何如宠续修青山何氏族谱:“得所为田源真派,而世系以作,于是谋新家谱,推广《客难》,衍之为《原姓》《原郡》《占籍》《卜宅》《辨宗》《溯源》六篇,又衍之为《劝族》十二篇,又有列传之褒,有女节之纪,凡先人功德,罔不标辑成编。”天启三年(1623),何如宠派遣族侄何应斗、何应瑶前往婺源田源展墓祭扫。

崇祯二年(1629)冬,何如宠入阁拜相,五年,“膺蟒玉,驰驿锦归”,于是“再遣应斗、应瑶归田源,修秀三公茔,树碑于国师暨闰公,置祀田,以三代附祭祖祠,立户名,俾奕世承之勿替”。何应斗并留有《因修葺先茔兼举祀典同弟玉城憩田源即事》诗一首及《先茔佳树颂》二首,“又于田源族中拔贫士允乔,携归课业,后入婺庠食饩”。同年,田源何氏再次续修族谱,何振清又远赴桐城青山,拜请何如宠撰写谱序。

崇祯十四年春夏之交,已经七十一岁、垂垂老矣的何如宠,还特意遣送长孙何亮功回田源故里省亲扫墓,并寄赠诗文叮嘱勉励,其中有“丈夫志弧矢,姑一省乡甸。桑梓与松楸,敬恭在亲串。道逢长者车,辟咡而负剑”等句。何如宠对婺源田源,始终是拳拳之心,一片赤诚。青山与田源之间,也因何如宠的存在,音问不断,往来频繁。

四、县志注籍与乾隆谱禁

崇祯十五、十六年,何如宠、何振清先后离世。之后明清易代,烽火连天,青山与田源关山阻隔,音讯一时不通。一直到顺治十七年(1660),田源何氏再次续谱,遣人前往桐城,重续宗谊,之后又远赴南京,敦请何亮功之弟何采作序,序文有言:

余幼闻先大夫太傅文端公言,何之迁于桐盖八世云。八世而上,自田源十五世祖国师公始……文章政迹,代有骏声,维桐与婺世相耀也。然余闻文端公言,明天启壬戌谱始合,前此几失传焉……维桐与婺世济其美,勿陨厥声,是即祖先之所厚望也。因重修田源家谱,族兄诸生宽、武、允乔辈远来问言,忆明崇祯壬申岁谱初成,族尊行振清翁来请文端公序,历今三十年。振清翁,族兄宽父也。

何采,字敬舆,号醒斋,生于天启丙寅(1626),为何如宠独子何应璜之第三子,“以大父老秦淮,遂从而家焉”,中顺治戊子(1648)举人,次年成进士,“顾以气节自峻,不谐于俗,年甫三十,即弃官归,闭户恬居”。何采七岁即随祖父寓居南京,何如宠言传身教,何采自小体认,对于青山何氏的先世来历,以及婺源田源的宗源关系,自然也是非常清楚的。从序言文字可知,远赴南京请序的田源族人之中,就有何振清的儿子何宽,以及崇祯五年被何应斗携归桐城着力培养的何允乔。

有趣的是,在现存民国二年的菊径何氏宗谱当中,也收录有一篇何采撰写的谱序,时间则在康熙癸酉三十二年(1693)。序文说道:

前此谱事创于菊径,虽曰统宗,惟合梅田及柳桥,外此散处者,竟以隔省之故,未获通谱而卒业焉。余不敏,自鼎公迁桐已历三百余载,至先文端公又以请告秦淮,江水遥遥,越在千里,不获簪笔从事,犹幸有吾侄式恒,身任其实而不辞也。今闻统宗谱告成,近有休歙黟祁,远有鄱浮乐德,喜不自胜,安能不直陈始末,溯厥源流而为十二派庆,并为肇基菊径我嘉公庆哉。

按照前文的分析,何采自七岁前往南京,在何如宠身边生活长达十年,非常熟悉桐城青山与婺源田源之间的历史渊源,揆诸常理,似绝无弃田源而复宗菊径之可能。如此,这篇序文是否出自何采之手,也是颇可怀疑的。

不过,上引文字第一句倒是提及康熙之前,菊径何氏还有一次更早的统宗活动,这便是明代万历九年(1581)统宗谱的编纂。当时邑中名士汪文辉为之作序,序文说到北宋名臣何执中有四子:铸、钟、铨、铜,后世子孙散居于徽、饶二州各县,其中“铸之孙曰嘉,徙居于婺大安里之菊径”,“婺之菊径、大田、梅田、田坑,邻之乐平、德兴、浮梁、鄱阳,恍然十二派同一祖,十二地为一宗”。这就是万历九年菊径何氏统宗活动所涉及的十二支何氏。

但据前引康熙谱序所言,菊径何氏万历九年(1581)的统宗似乎很不成功,最后只得到了婺源梅田、乐平柳桥两支何氏的响应,其中的乐平柳桥何氏,更早在嘉靖二十三年(1544)即已参与了田源何氏的统宗。需要特别指出的是,汪文辉序中提到的婺源“田坑”,即是本文所叙之“田源”。由此可见,菊径何氏万历九年的统宗活动也曾邀约田源何氏,但显然遭到了后者的拒绝。到了康熙三十二年(1693),菊径何氏再次统宗,地域范围进一步扩大,“近有休歙黟祁,远有鄱浮乐德”,甚至连之前已经改宗婺源田源的桐城青山何氏,也被再次卷入进来,其中的代表人物,就是序中讲到的何式恒。

事实上,何式恒不但参加了菊径合谱,而且还是这次统宗谱的主纂人。他在后来自撰的统宗谱序当中,曾特别提及明代万历年间何如申、何如宠造访菊径以后,“菊径以流离播迁之故,竟不获一至青山通音问,屈指近百年”。至康熙三十二年春,菊径有“十一世兄弟两人忽至青山,且持书相问讯,以坟墓致讼为言”。当时的何式恒“适治装楚游,诸族尊酌议,命恒暂辍楚擢,渡江一省”,于是何式恒“只得奉命而前,至此展礼毕,即欲返,诸长老与余依依不忍分袂”,并“以谱事相属”,“诸尊者殷殷成礼,开局委托”,何式恒“只得免承载笔,自夏徂冬,无分寒暑,无分昼夜,方得竣事”。

何式恒菊径合谱,在桐城《青山何氏宗谱》当中也有所反映。据后来乾隆六十年宗谱主修何芳春所撰《更正婺邑县志注籍始末》(以下简称《注籍》)一文的记载,明末天启二年何如宠改宗田源之后,“菊径犹纠缠不已”,“相传康熙年间,吾族有私至婺邑与菊径合谱者,携新谱甫归,夜遭回禄,庐舍几皆灰烬,族人皆动色相戒,以为天降之罚也”,讲的应该就是何式恒私自前往婺源与菊径合谱之事。不仅如此,乾隆三十六(1771)、三十七年间,菊径何氏又“两至青山,邀合统宗之谱”,“而田源不与”。当时青山何氏“族内尊长始则婉谢之,继则严拒之”,尽管如此,后来还是有“巨公之裔孙”与菊径“苟且合谱”的事情发生。消息传出之后,全族上下“疑信参半”。一直到乾隆五十一年秋,菊径与田源再次因新修县志注籍一事争持不下,菊径何氏“持其新谱来示,则传闻者果不谬也”,“族众哗然”。不过,新谱之中“所载青山现在人丁,惟就有可指名者增入,挂漏甚多,即一人之身,其履历出处,亦殊舛误”,于是“知其不足为典要也,目笑存之”。次年夏天,田源何氏也因县志注籍之事遣人至青山,并邀请青山代表前往婺源当面对质。

又据《注籍》的记载,“前明天启壬戌婺源修志,文端公致手书与婺邑绅士,故方伯、文端、吏部三公之乡贯俱注田源”,至清代康熙己酉八年(1669),婺源“邑志重修,尚仍其旧”。但是后来康熙三十三年(1694)及乾隆十九年婺源两次重修县志时,“菊径贿修志者,竟行两载”。乾隆五十一年,婺源再修县志,知县彭家桂“必欲注载确实”,“两族争讼喋喋,彭不能决,必得青山人至,一言为定”。于是青山代表何循携谱而至。当何循到达婺源县城时,“菊径人来谒,拒而不见”。之后,何循持谱“签示彭公暨在志局诸君,注籍乃复还其故”。后来,何循又亲访田源,“祭祠省墓而归”。何芳春认为,“此皆赖文端公于《辨宗》一条考核详确,论断明快”,并告诫说:“后之人或尚有依违两可,欲与菊径联宗者,实大悖乎方伯、文端两公上溯本原之盛心,即非我青山何氏之族类也哉。”

关于何循其人,族谱又有记载道:“公讳循,字质厚,号南陔,乾隆乙未成进士,入词垣,庚子散馆,授京职,充三通馆纂修”,“性刚正,不媚权贵,因拂当事意,久滞词馆。后以目疾告归,时皖抚朱文正公珪与公契甚”,“家居十余年,修宗谱,理户政,族中巨细咸赖以举”。由此可见,何循不但身份高贵,而且亲身参与了青山何氏宗谱的修纂。何循愿意亲自携谱前往婺源对质,表明青山何氏对县志注籍一事极为重视,也令田源何氏喜出望外。

关于何循家居修谱,何芳春后来在修谱跋文当中又说道:“乾隆四十六年恭奉圣谕,海内缙绅士庶之家,谱牒不得妄托古帝王公侯之裔,中有违碍者,应行删除。”五十五年冬天,青山何氏订立修谱章程,由何芳春“总其大纲”,何循则亲任“掌稿”之职。五十六年春天“开局于宗祠之两庑”,“至冬杪而旧谱之宜改正,新谱之宜续入者,俱刊刻成书”。其中的具体操作,则是“恪遵功令,于违碍者去之,繁复者汰之,书法之宜精当者订之,族纪事实之宜详载者续入之,余则略为修饰,多仍其旧”。

根据学界已有的研究,乾隆时代的谱禁前后共有两次,前一次起于乾隆二十九年之江西,着力打击的是那些同姓不宗之族联宗建祠、修纂族谱攀援华胄的行为;后一次发生在乾隆四十六年,重点是要求查找、删改族谱中的僭妄、违碍字句。郑小春进一步指出,乾隆四十六年谱禁之时,婺源知县彭家桂曾颁布告示,要求婺源地方各族“自行检举”族谱内容,婺源县衙并制订了“谱内应改敬避字句”的条例,特别提醒地方各族对族谱内的艺文内容要倍加小心:如果语涉僭妄,要及时更正;如有引用吕留良、钱谦益、屈大均等人的著作诗文,要及时删除;如果刊有“明末暨国朝定鼎之初士民小传以及诗文、序记”,则“最宜细心校阅”,“倘有不知体要,语涉不经者,应速更正”。由此我们不难理解,亲身经历过乾隆四十六年谱禁的彭家桂在五年之后主持续修婺源县志时,会要求收录外籍科甲人物“必欲注载确实”,当菊径与田源因县志注籍“争讼喋喋”,又要求“必得青山人至,一言为定”。

乾隆四十六年的谱禁也深刻影响了青山何氏宗谱的修纂。除了改正旧谱,新修族谱一个最重要的变化,就是直接放弃了为族人立传的传统。何芳春在修谱跋文中说,“表扬先烈,垂示后来”,本是修谱“事之不可少者”,“为人子孙,岂能膜置?”但立传又是颇为不易的,“盖谱传有褒而无贬”,“又谱为敦宗睦族之书,而一族之大,人类不齐,亦有强悍诡谲之徒,妄褒崇其先。委曲从之,则是非倒置,泾渭不分,无以信今而传后。又其甚者,修词命意,夸诞无稽,有干功令,为害有不胜言者。若引义绌之,则必潜行煽惑,显为阻挠。谱之成也,终无日矣”,所以最后只好“但叙族纪而止”。由此看来,是乾隆谱禁与青山族内“人类不齐”的共同作用,最终使得乾隆宗谱放弃了包括传记在内的所有艺文内容。

何芳春在修谱跋文中所说的“人类不齐”,在其所撰《注籍》一文当中也颇有表现。在该文文末,何芳春先是高度赞同嘉靖宗谱主纂万元亮的主张:“非其宗而故宗之,与是所宗而故弗宗之,皆非孝子慈孙之所安也”,之后又特别说到自己“敬承先人慎重谱牒之心,兢兢焉惟以遗失冒滥为惧”:“凡吾族散处他乡异地者,既搜罗之不遗余力矣。而凡他族之欲假托吾族者,必力斥之。其有介在疑似者,必与众稽核,灼见其非,而后谢绝之,固不忍任意屏弃,亦不能随俗模棱。”尽管如此,何芳春还是担心“自是以后,保无有受贿狥情、固执偏见者于大庭公议之际,知有持正者不克曲徇其私,则或阳奉阴违、潜与结纳,甚至私立文约,许其上坟入祠,希冀后此家乘重修,为翻案之举”,“是乱宗也,是祖宗之罪人也”。由此可见,《注籍》一文历数明末天启以来田源与菊径的县志注籍之争,以及青山何氏族内子孙在康熙、乾隆年间两次私自与菊径联宗合谱,是要以此为鉴,并说明乾隆六十年“修谱之谨严”,特别是关于统宗收族一节,既不能“遗失”,更不能“冒滥”,“所以杜将来之混淆,实不得已之苦心”。

何芳春修谱时的“苦心”,后来也得到了谱序作者、湖北宜昌知府王春煦的心领神会。王春煦为江苏娄县人,与何循为乾隆四十年进士同年,他在应邀作序之前,“取其谱而观之”,最终写下了这样一段序文:

自人不知其义,其为谱也,叙次上世,或托古贤豪裔,或牵当世华显以为高望。附人者,人亦附之,附人既久,惧澄别婴怨,姑相濡忍,依违两可者有之。至于一族之纪传,则任意徇私,于其亲者,或曲为回护,或极力铺张;于其疏者,或显为轩轾,或尽情指斥。又其甚者,卑微流落之族,渊源可溯,或屏弃而不收;暧昧不明之人,真伪难分,或狥隐而滥入……

世家修谱,名人作序,按照一般的套路,无非是阐扬其家史,揄扬其人物,颂扬其体例。但王春煦显然是仔细读过了何芳春的《注籍》与修谱跋文,因而并没有落入俗套,而是有感而发,直抒胸臆。其中“至于一族之纪传”一句文字,恰可与前引修谱跋文中的“人类不齐”一语相映照。王春煦批评当时民间修谱攀援附会、恣意统宗联宗的行为,他认为,一家一族,“附人者”“人亦附之”,“附人者”常常担心被区别对待,容易心生怨隙;“被人附者”却往往摒弃卑微、滥收暧昧;表达的正是何芳春所说的“遗失冒滥”之弊。如果说蕞尔小族往往孜孜以求附于同姓强宗,祈求庇护,作为世家大族的青山何氏,却要为族大枝繁、“人类不齐”,以及敬宗收族时的“遗失冒滥”而担心,诚可谓是大族的另类烦恼了。

婺源

五、讨论

嘉靖二十三年(1544)与万历九年(1581)婺源县田源、菊径两支何氏统宗谱的编纂,是明代成化以后徽州姓氏统宗之风弥漫扩散的具体表现。限于资料,我们对嘉靖田源何氏的统宗效果尚不十分清楚,但万历九年菊径何氏的统宗,无疑是很不成功的。万历二十六年(1598),菊径何氏与桐城青山何氏会宗,并成功邀约何如申、何如宠兄弟先后造访菊径、“求宗认族”,可以看作是其继续扩大统宗地域,建立更强宗盟的努力。

天启二年(1622),婺源新志收录外籍科甲人物,标注其乡贯、任官等信息,从而直接触发了田源何振清的“发愤出户”、桐城证谱,其背后则与嘉靖以后田源何氏所处的发展境况,以及何振清本人的人生境遇紧密相关。青山何氏改宗田源之后,菊径何氏并未轻言放弃。康熙三十二年(1693),菊径何氏“以坟墓致讼为言”,邀约青山何式恒纂修统宗之谱,并在次年修成的《婺源县志》当中成功改注了何如宠兄弟的乡贯。乾隆三十六(1771)、三十七年,菊径何氏又两至青山,“邀合统宗之谱”,并私下拉上了青山何氏“巨公之裔孙”,部分地实现了纂修统宗谱的目的。一直到乾隆五十一年,亲历了乾隆谱禁的婺源知县彭家桂重修县志,对外籍科甲人物的注籍更加慎重,于是青山进士何循应邀亲自携谱而至,最终解决了田源与菊径两家历时长久的县志注籍之争。

当然,历史研究不是法官断案。笔者在婺源的田野调查,得到了田源与菊径两支何氏,以及济溪游氏族人的慷慨帮助,我必须对他们深表感谢,并充分尊重他们对各自家族历史记忆的情感。我的本意,不在于考订田源、菊径与青山何氏的世系关系,更无意于充当两家县志注籍之争的讼师,而是希望结合具体而微的个体生命与家族历史,更好地探究田源与菊径两支何氏的统宗过程与细节,揭示其背后的动力与机制。

田源与菊径两支何氏的统宗与县志注籍之争,毫无疑问具有鲜明的功利性与目的性,为的都是寻求与青山何氏这样的强宗豪右结宗盟、叙宗谊,从而壮大家族势力,提高家族社会地位。当何如申初访菊径之时,菊径何氏聚族而迎,“为之用牲于祠,为之立石于兆”;当何如宠先后为婺源县志与田源宗谱作序,遣人回田源修墓立碑,“置祀田,以三代附祭祖祠,立户名”;当何循携谱对质,亲访田源,“祭祠省墓而归”,这一幕幕充满了仪式感的活动画面,无疑都极大地提升了菊径与田源何氏的家族自豪感与社会影响力。唯有如此,我们才能理解县志注籍中“远年之科第”对于“族之为显烁、为单寒”的重要意义。

明清两代田源与菊径统宗活动的实践者,比如嘉靖时代的何烜玉,万历时代的何世盛,天启时代的何振清,顺治时代的何宽、何允乔,以及康熙至乾隆时期许多未曾留下名字的统宗人,他们与池州新河的何诰,以及被卷入其中的青山何应斗、何应瑶、何式恒,大都只是林济所说的生员一级的低级士绅文人,有的甚至没有获得任何科举功名。但大多时候,他们都是各自家族的代表性人物,他们是受知于知县的生员、儒吏、耆老,是不可忽视的家族和地方权威,他们与致仕的官员、返乡的进士等更高级的文人士绅一道构成了传统乡村社会的文化权力网络。这些人物及其代表的家族,以及天启至乾隆的婺源县志注籍之争和乾隆时代的谱禁,共同交织构成了田源与菊径两支何氏统宗活动的历史图景。惟有结合鲜活的个体生命史,并置身于嘉靖以后的家族发展、地方社会和国家历史的情境之下,我们才能够更好地理解不同时代徽州姓氏统宗的内在动力与社会机制。

在田源与菊径何氏统宗之外,青山何氏的辨宗与认宗,同样值得我们认真的关注。“非其宗而故宗之,与是所宗而故弗宗之,皆非孝子慈孙之所安也”,宗与不宗的关键,在于宗源地与宗支之间是否存在着明确的可以接续的世系记载。天启二年(1622)改宗田源之后,何如宠曾多次遣人回田源祭扫,青山与田源“祖德欣同庇,宗盟契永传”,之间往来频繁、关系密切。但是,田源与青山之间的统宗与认宗,并没有创造出后世联宗活动那样的“联宗谱”或“联宗祠”。何芳春就曾说道:“顾吾宗虽上祖田源,然自有明迄今两地修谱,一则只叙其所由分,一则只叙其所由来,是虽合而仍分也。”可见,青山何氏的辨宗与认宗,与钱杭所说的“以重建宗族历史为目标的同姓联宗”颇相一致,而与清代大量出现的那种以“联宗祠”为物化代表的同姓联宗大不相同,因为后者“内部的联结纽带是相似性或共同的利益,是由同姓而不同宗的人们所组成的一个具有明确功能目标的地缘团体”。

天启二年的世系对接虽然神奇,但若不是何如宠在家族史上的崇高地位,又若不是他在族谱当中写下《辨宗》一文,详述青山何氏认宗改宗的曲折源委,“考核详确,论断明快”,那么康熙中叶的何式恒,以及乾隆中叶的“巨公之裔孙”,极有可能已经如乐平柳桥何氏那样,重新改变了自己的宗源认同。实际上,即使是天启二年的世系对接,也并非完全是天衣无缝。何如宠在《辨宗》一文文末,就曾一问一答、自我辩护地说道:“或曰鼎公之下,注迁池州者何?”“盖兄弟同徙,先池而后桐也”;“或曰籍中具载行派,而鼎公独阙,未言荣三者何?”“始避讐而终改邑,宜其注之略也”;“或又曰第称鼎公耳,子遽以为荣三公而祖之者何?”“父、大父、曾大父之行之讳皆可据,不独鼎公之据也”。可见,当时的田源何氏宗谱在“鼎公”之下,并未直接注明其迁往桐城,也没有标注其行辈字号,只不过鼎公之上的三代行派字号,与何如宠的父亲何思鳌在《客难》一文当中的记载完全吻合,从而让何如宠坚信这个田源“鼎公”,就是青山何氏的始迁祖何鼎。

行文至此,不妨再引用另一个桐城的家族事例,以与本文所论青山何氏的辨宗改宗相对照,或可进一步看清当时徽州姓氏统宗潮流中世系对接之实质。以下系摘引自万历二十七年(1599)桐城桂林方氏的代表人物方学渐撰写的《合谱辨》当中的一段文字:

晚近喜事者谓池州同宗而合谱于徽州之婺源,学渐窃疑之。嘉靖丙辰,婺源方姓者购谱于吾桐,明年以新谱来,则逾汉唐、溯成周,以方叔为始祖,代有迁徙,历七十余世,迄于今,支分数十派,曰“统宗谱”。而赍者三人,今忘其名,第忆其别号为东塘、三峰、两溪云。时馆三人于乌石里之书屋,而学渐读其中,朝夕聚论,久之,叩所繇合者,两溪乃曰:“曩购桐谱过池,池无德益者,私计道苦无聊,顾池有兴一者,生明一、明二,池人皆明一之裔,而明二无传,遂以德益绍明二梓之,乐成者无异议,而谱遂行。”学渐诧曰:“有是哉,诬祖乎!”而两人者咎两溪漏言,遽索酬金三十,犹勃勃作语去。时吾父辈多不悦,子容公作诗刺之曰:“家谱编修重复重,宋元旧已失先踪,但能亲睦吾桐族,何必徽州更认宗。”由斯而谭婺谱,乌足征哉。

据《合谱辨》的记载,桂林方氏早在正统年间创修族谱时,即已记述其先祖“自广信迁鄱阳,再迁休宁”,宋末有“方德益”者,复由休宁迁贵池县池口镇,再迁桐城之凤仪坊,“而池口以往仅传地不传人,所从逸久矣”。显然,相较于青山何氏,桂林方氏的始迁祖记忆有着一个更加清晰而深刻的口述传承和文献记载。但即使是这样,桂林方氏也受到了嘉靖时代徽州地方统宗潮流的冲击。文中的“婺源方姓者”“东塘”“三峰”“两溪”,显然是典型的“以谱借口者直为糊口之谋”的职业统宗者,他们肆力购买各地同姓宗谱,并通过移花接木的手段,恣意编排各地同姓支派之间的世系关系,从而达到制作并贩卖统宗谱以牟利的目的。文中所说的“晚近喜事者”,大致相当于青山何氏族内的何式恒与“巨公之裔孙”,他们在有意无意之间,轻易地相信了这批职业统宗者所建构出来的世系关系,并私下与之进行联宗合谱。明白于此,我们对于明清时代徽州姓氏统宗会谱过程当中世系对接的种种“神奇”表现,也就能够更多地释然于怀。

最后还需指出的是,方学渐所说的“婺源方姓者”,即是本文开头“引言”部分提及的平盈方氏,也是婺源当地赫赫有名的科甲大族。而众所周知,桂林方氏是明清两代桐城首屈一指的世家望族,方学渐则是明代中叶桐城地方著名的士大夫。以强宗统强宗,平盈方氏之本意,未必在于敛财牟利,也未必在于刻意地寻求建立强大的宗盟;而就万历时代的桂林方氏而言,也有足够的家族底气,完全不需要与没有真实世系关系的徽州同姓联宗,借以抬高自己的社会地位。但反过来讲,倘若被统宗的一方,面对实力更加强大的宗支或宗源地,以及被人为建构出来的世系关系,可能就难以抵制这种统宗联宗的诱惑,并最终放弃本支原有的宗源认同和始迁祖记忆。明白于此,我们对于明清时代徽州地方姓氏统宗活动的动力与机制,就能多一份同情之理解;对于当下中国各地民间姓氏统宗联宗的种种表现,也就能多一份似曾相识,而不会感到有更多的新鲜和惊讶。

(本文首刊于《学术月刊》2022年第11期,澎湃新闻经授权转载,原文注释从略。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司