- +1

画本上的老城厢,用线条捕捉变化中的上海

在上海的老城厢,大多数老房子与街区的历史并不显眼,甚至在地图上找不到自己的名字。但若要追溯这座城市的开始,总得一头扎入这些门廊墙垣相连的迷宫里。老城厢被称为上海的“城市之根”。这里的历史并没有消失,而是和后来占据了这些地方的人们的生活痕迹一起,组成了特别的城市景观。它们被卷入城市的快速发展里,又以自己的速度保留着生命力。

这些正在消失的景象被一群写生爱好者记录在了画本上。不久前,“写生上海”在位于武康大楼的城市交集(URBANCROSS Gallery)举办展览,分享他们对于老上海生活景象的捕捉。这是一群用绘画探索城市的写生爱好者,起初由三位外国友人创立,后来逐渐发展成一个社群,一些参与者成为了后来的组织者,即使早期的发起人们离开了上海,写生活动仍能持续下去。在过去的八九年时间里,他们走过了城市的街头巷尾和老宅新楼,在某个地方停下来,用画笔捕捉藏匿于城市变化中的某个时刻。他们观察着这座城市,路过的人们也观察着他们。

陈菲菲 即将消失的上海

陈菲菲 即将消失的上海

用写生记录生活变迁

每周六,写生上海的成员们都会选择某个地方走走看看,用各自的方式把所见的景象画到纸上。天气好的时候,他们会穿梭于老城厢、改造过的工业厂房或是有设计感的新空间,寻找有意思的地方;其他时候,他们会选在书店或咖啡馆里画画。

在成员们走过的这些地方,“正在消失的上海场景”自然而然地成为了一个重要的速写主题,他们会一次次探访那些上海老城厢的生活景象,记录那些区域在某段时间里的变迁。

来自爱沙尼亚的建筑师Tõnis Kimmel在2010年来到上海,如今是写生上海的五位主要组织者之一。对于上海的老城厢,他的最初印象是拥挤和杂乱,狭窄的道路上往往堆满了各种机器或是生活用品。后来,他读到了俄罗斯学者张霞(Katya Knyazeva)研究老城厢的一本著作,了解到这片区域原来是上海最古老、最繁华的地带,20世纪上海开埠后,外国人开辟租界,而老城厢一带作为昔日的城市中心逐渐走向衰落。Tõnis开始跟随书本里画出的旧时地图,去探访它们的今生。

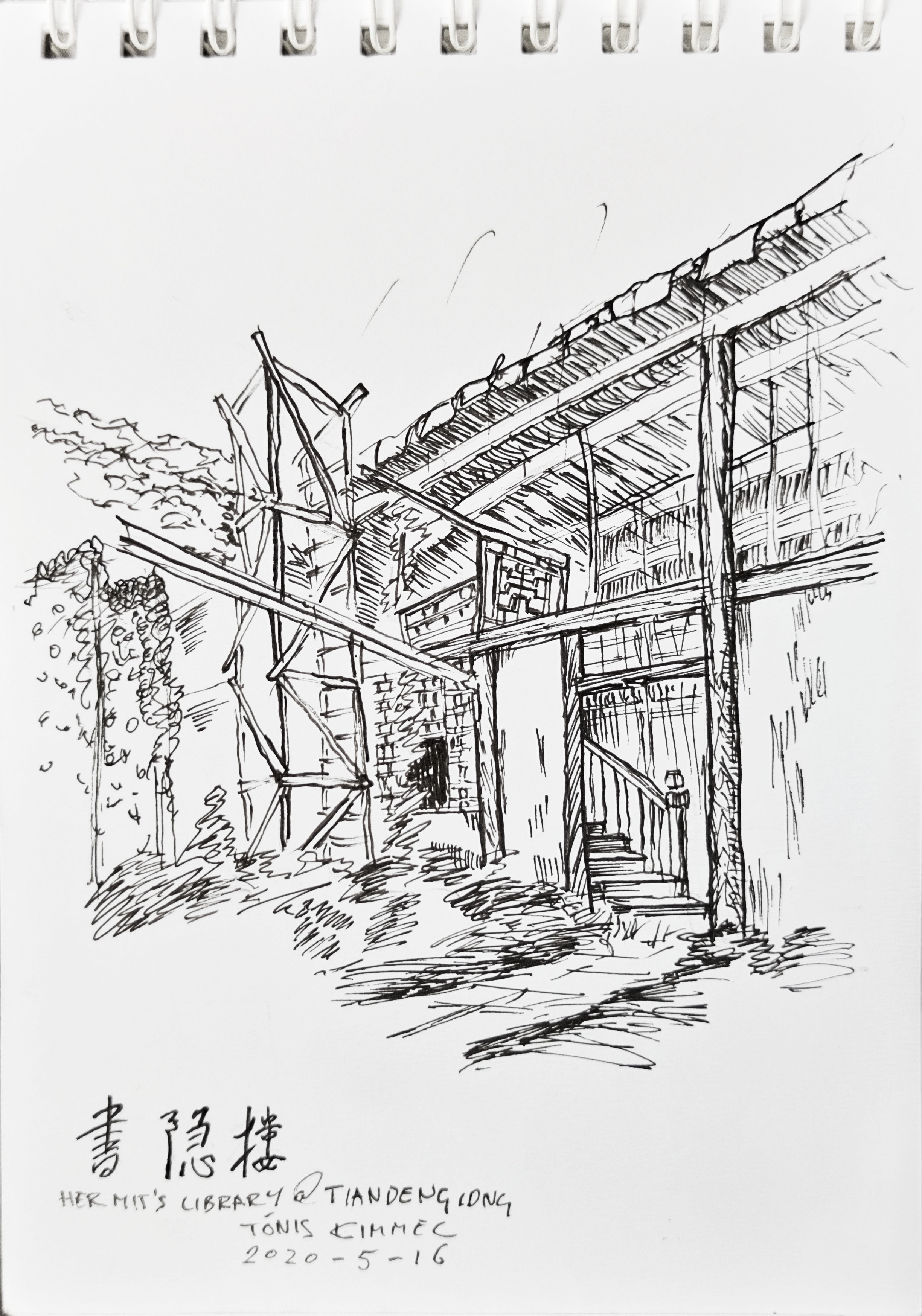

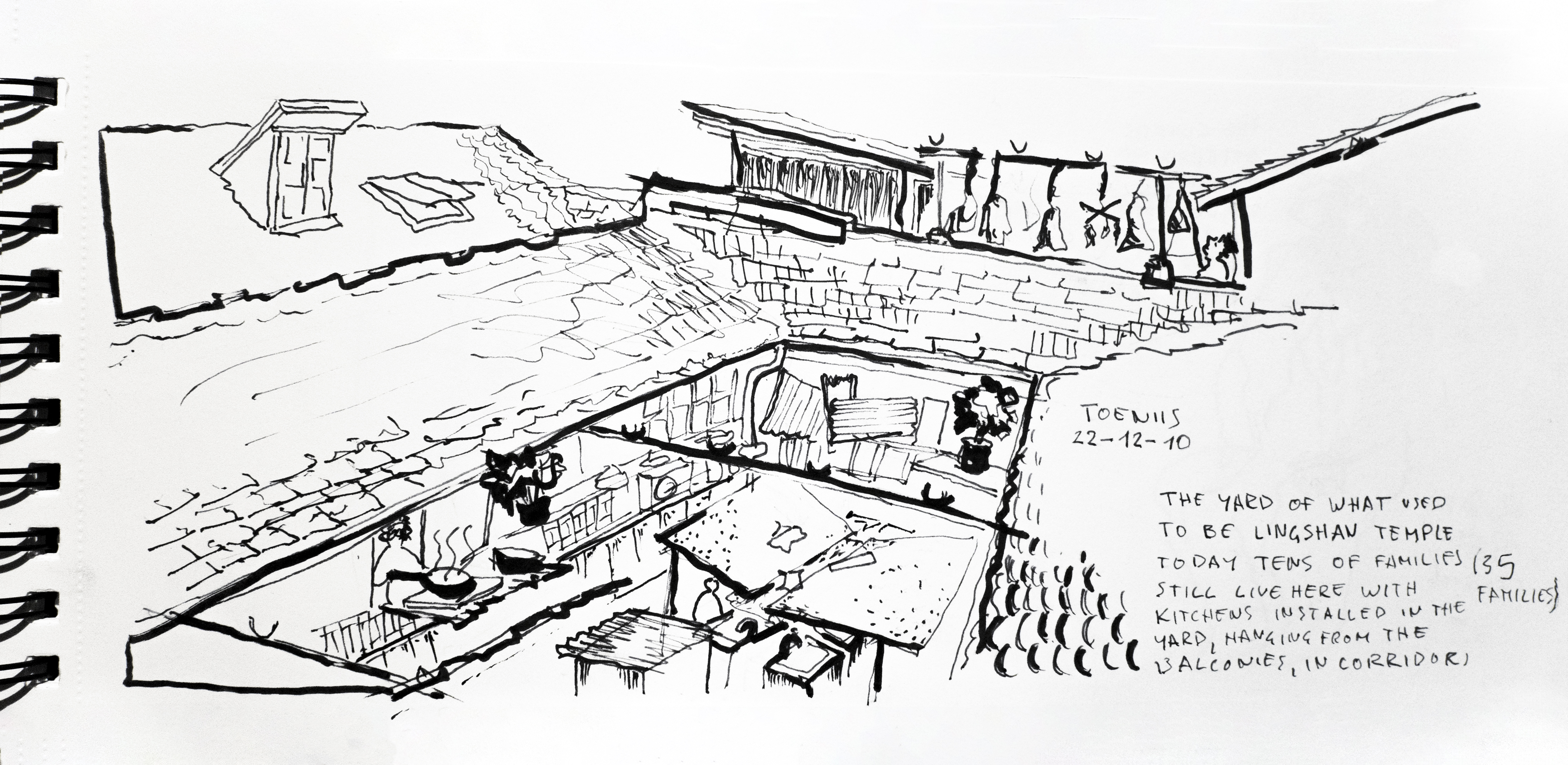

Tõnis Kimmel 120x180 Shuyinlou

“一些老房子里租住着农民工,房间里有精美的天花板雕花,”Tõnis在采访中说道,跟随地图走到某个房子前,留下的木窗和门廊又把人带到另一个房子,老城厢的这些房子曾经属于非常富裕的人家,再往历史深处追溯,土地上还有更多的文物古迹。有意思的是,Tõnis发现,很多过去的结构没有被直接推倒,后来的人绕着它们又造起了新的生活。比如东江阴街上建于清朝的灵山寺,几经修葺后,庙宇被改作民房,如今虽然也住着人家,但是从某些构件上仍能分辨出旧日的寺庙。

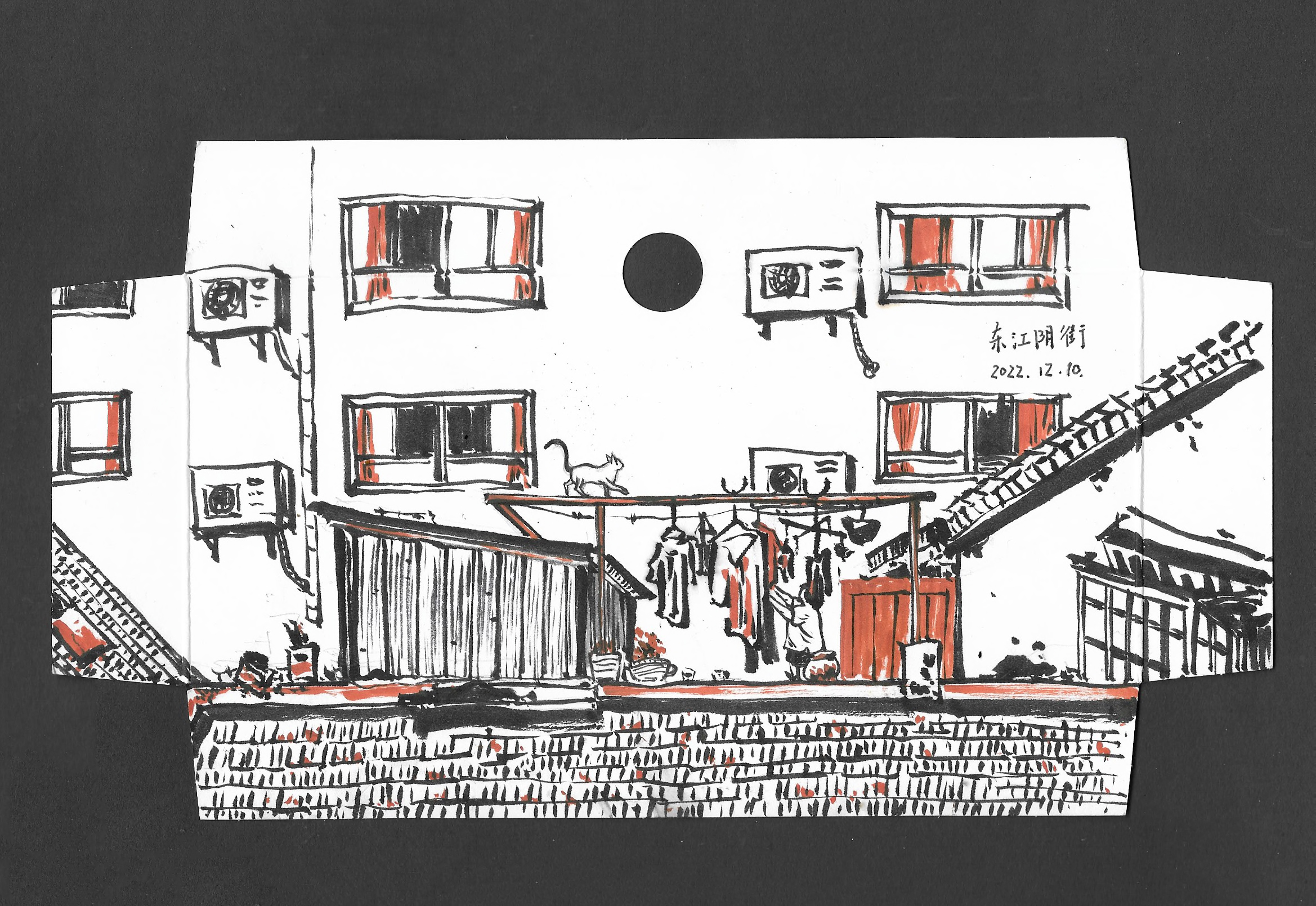

Luna Mingming 东江阴路

Luna Mingming 万宜坊炎热的午后

Tõnis认为,相较于游客众多的衡复风貌区,上海的老城厢里或许还有更多不为人知的老建筑。在手机地图上,它们被简略地标注为某些代表是历史遗址的圆点,完全称不上显眼。不过,Tõnis就是这样在地图上发现了书隐楼。“跟着定位走到实地,发现除了墙什么都没有,我们在网上搜索,查到了一个居住在那里的女人的手机号,她带我们走了进去。”他回忆道,那是一栋漂亮的宅邸,有九米高的墙壁,和精美但破旧的木雕。“我们去了好几次,每一次去都有些沮丧,因为又有些部分倒塌了。”书隐楼传为清乾隆进士沈初所建,在两三百年历史中几经易主,据Tõnis了解,这栋房子后来受到了保护修缮。老城厢里像这样的房子还有很多,而在城市的发展里命运各不相同。

插画师陈菲菲也是如今写生上海的组织者之一。在她看来,在街头画画的过程有一种特殊的魔力,“平时可能看一眼就过的事物,画画的时候就会进行全方位的及其细致的观察。有的时候,我们会重复探访某一区域,把前后几次的画放在一起比较,也可以看出变化。”很多时候,这些纸上的绘画并不追求某种艺术的完整性,而是人和风景、人和人之间互动的快速反映。“在写生的过程中,经常有路人过来聊天。比如在老城厢经常有居民过来唠唠,讲一些生活细节和周围环境的前世今生,还会推荐周边有特色或有历史的建筑。”陈菲菲说道。

陈菲菲 纸壳上的老上海系列

陈菲菲 纸壳上的老上海系列

陈菲菲 纸壳上的老上海系列

“这是一个和现实融合体验的过程,用每一根线条去触摸这个现实世界。”另一位组织者Peter Fan告诉澎湃新闻。通过记录老建筑、老社区的自然演变,他们体验和感知着这种变化,“变化往往是必然的,也是不可替代的。其中也包括了人和生活方式的变化。”

和房子共存的生活

在展览“老上海生活景象”里,写生上海的成员们聚焦于老城区里“日常生活中的独特性,以及由此塑造的独特生活景象”。那些在逼仄的环境里顽强生长出来的生活空间,在空气和岁月中堆积起来的生活物品,住在那里的居民们习以为常甚至想要摆脱的一切,构成了旁人视角下的“独特性”。

“我觉得‘独特性’对我们写生的人来说是具体的事物,但对一辈子或大半辈子住在那里的人来说,‘独特性’就是对这些空间无条件反射性的生活习惯。日积月累的生活习惯是个人的存在感,虽然不是每个动作都是用心的,但可以说整体上体现一个人。”写生上海的组织者之一Inja在采访中解释道。对于曾经生活在老房子里的人们来说,房子是他们构成存在和身份的部分。他们曾问起一位面对旧宅拆迁的住户,离开这里最舍不得的是什么。“他不知道具体要说哪个,就往屋檐之间的空中挥了下手,说‘没了啊,都没了啊!’”

在遗留下来的上海石库门弄堂式居住建筑里,随着几代人的生活,居住的公共空间中看到时间累积的生活痕迹,“比如因为生活空间越来越满足不了需求,他们会把绿植、储物柜、鞋架、晾衣杆、甚至时钟都会放到门外的空间。有些老弄堂的居住建筑,公共厨房设在室外,后来又把洗衣机也放在外面。走进弄堂可以看到住户在‘厨房’洗菜烧菜。”Inja说道。

Arlyna 在倒川弄的晾衣天 钢笔,墨水,水彩在水彩纸速写本上 14 x 21.3cm

Tõnis将他走过的上海老城厢和家乡爱沙尼亚的老城区进行比较。“在上海的老城厢,你会看见老奶奶在街上种花、晾衣服,还有些人在街上搭起了自己的‘客厅’,人们的生活方式是公开的,你能看到很多生活细节。”Tõnis说道,“而在我的家乡,你不会在路上发觉人们的生活方式,那是内向的、整洁的、中立的。”

Peter Fan 消逝中的老城厢 钢笔画

伴随着城市更新,老城厢里的住户们陆续搬离,留下了一片片尚待改造利用的“空壳”。“那个特有的生活方式,伴随着居住空间的条件还存在着,一旦这个条件消失,就不存在了。”Peter Fan认为,大批老城厢的改造,也同时改造了这种独特的生活方式。

Cheesecake 城堡里的夫妇二人(纸本钢笔 20x28.5 cm) 也是园弄,得名于老城园林“也是园”。现在剩下的只有一段石笋,但我们在这里发现了一座“也是城堡”。

“在爱沙尼亚和欧洲很多地方的老城改造里,每个老房子都受到了单独的保护,而不是一次性的改造。”如今的上海老城厢也让Tõnis想起了他在云南旅游时看到的一些村庄。“它们作为整体被保护起来,但仍然有人居住在那里,那里不只有商店,也能看到生活着的当地人。”Tõnis认为,上海的旧区改造中也有这样值得参考的案例,“在新天地改造之前,人们认为老房子只有被拆除的命运,新天地提供了另一种可能,它是个好的开始,但不是终点。相比之下,我认为田子坊是个更好的项目,它高度商业化,与此同时居民能共同在那里生活。”

Tõnis Kimmel 120x180 Shuyinlou Mme Guo

Tõnis Kimmel 290x210 Jiangyin Street Temple sketch

Tõnis Kimmel 400x300 Jiangyin Street Temple sketch

在Tõnis的一幅写生中,他描绘了南张家弄的一间老屋,房屋的结构和细节都暴露在纸张上,Tõnis在画的右下角写道,楼上是卧室,楼下是搭出来的淋浴房,在画画的过程里,住在房子里的男人上上下下了好几趟。寥寥数笔的画面里似乎看不见男人的身影,又俨然透露了他的样子和生活。“我在写生时寻找的是故事,那些特别的地方,故事不一定是真实的,只要能发现故事,我就觉得很开心。”Tõnis在采访的最后说道。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司