- +1

深切缅怀丨邢福义:抬头是山,路在脚下

享誉海内外的著名语言学家、华中师范大学文科资深教授、华中师范大学语言学系和语言与语言教育研究中心创建人邢福义先生因病于2023年2月6日中午12时在武汉逝世,享年88岁。

沉痛悼念邢福义先生

云山苍苍,江水泱泱,

先生之风,山高水长!

听闻先生仙逝消息

全体华师人不胜哀痛

在校内逸夫国际会议中心设立吊唁厅

大家自发前往祭奠先生、悼念先生

逸夫国际会议中心邢福义先生吊唁厅

2月7日下午,夏立新、郝芳华、查道林、陈厚丰、任友洲、彭双阶、李鸿飞、陈迪明等校领导前往吊唁。随后,校党委书记夏立新和校长郝芳华代表校领导班子到邢福义先生家里亲切慰问家属。

师生员工、校友、学生等纷纷自发前往吊唁。

抬头是山,路在脚下。邢福义先生终生热爱、追求语言学事业,大师风范,炳如日星——

“拱”出自己的学术人生

1935年农历五月三十日,邢福义先生出生在海南岛乐东县黄流乡。四五岁时,他的祖父经常把他放到膝头,读《薛仁贵征东》《杨家将》等小说给他听。后来,母亲带着他到处借书。就这样,10岁之前,他读完了村子里所有能找得到的旧小说,在当时的村子里是出了名的喜欢读书。

1945年9月,10岁的邢福义进入家乡办的初级小学读书。1949年9月到1952年2月,完成了初中阶段的学习。1952年9月,为了帮家里节省开销,喜欢画画的邢福义考入琼台师范学校“专师班”,打算毕业之后当个小学美术教师。没想到,毕业之际,学校鼓励成绩优异的他报考大学。各种机缘之下,最终,1954年9月,19岁的邢福义来到武汉,成为华中师范学院(现华中师范大学)中文专修科的学生。屈指算来,邢福义在学校里一共只上了10年学。每当别人问起他的最高学历,他的回答总是两个字“大专”。

1956年,邢福义留校任教。领导召集留校者开会时,要求大家表明自己的专业意向,他毫不犹豫地填写了“汉语”这门当时大家都不愿意搞的、被认为十分枯燥的学科。

刚开始当助教时,没有骄人教育经历的邢福义自知学识先天不足,但家乡的一句俗话“猪往前拱,鸡往后扒”成为初入学术之门的邢福义的自我训勉。

他说:“‘猪往前拱,鸡往后扒’对我起了作用,使我悟出了许多人生哲理。首先,要拱要扒。拱和扒,意味着要奋斗、求生存、求发展。其次,猪只能拱,鸡只能扒,它们各有各的办法。再次,往前拱和往后扒没有优劣之分,关键在于怎么样才能发挥自身的优势。我出生于1935(乙亥)年,属猪,只能‘往前拱’!”

当半个多世纪过去,回望自己走过的学术道路,邢福义将其分为三个阶段。

1956年到1965年:“练步”阶段。邢福义幽默地把“练步”方法概括为“偷学”,即“不交学费而能学到和提高能力”。他把中国语言学最权威的期刊《中国语文》当作“函授教材”,把重要论文的作者当作“未见面的老师”。每当《中国语文》发表重要的语法论文时,他都要反复琢磨,逐渐养成了在无言中向众多高明学者请教的习惯,众多高明学者也就在“毫不知情”的情况下,成了他的老师。

就靠这“偷学”,经历了“投稿—退稿—再投稿”的多次循环反复,1957年,年仅22岁的邢福义就在《中国语文》上发表了《动词作定语要带“的”字》的学术论文。30岁时,他已经在《中国语文》上发表了7篇学术论文,引起吕叔湘等前辈学者的特别关注。

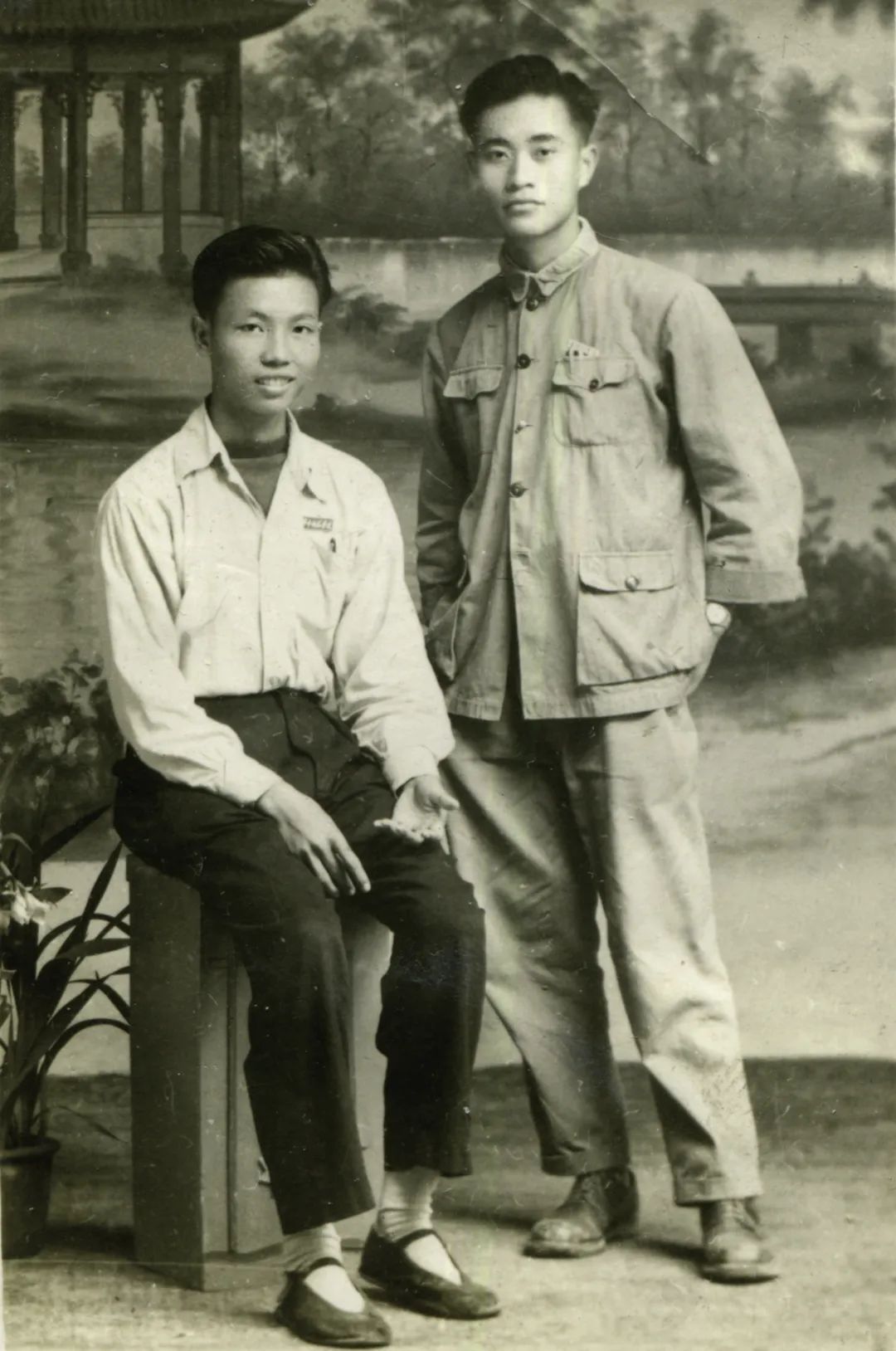

邢福义先生和吕叔湘先生

1966年到1989年:“自悟”阶段。23年间,他主要做了三件事。

第一,学会写好万字文。彼时,如何在《中国语文》上发表万字长文,提高文章论实互动的厚度,成为了邢福义的“心事”。他利用工作间隙钻研1965年就注意到的“定名结构充当分句”现象。1979年,他花了12年时间、经过多次推敲修改才定稿的《论定名结构充当分句》,1万多字,在复刊后的《中国语文》第一期作为重点文章发表。自此以后,他在《中国语文》上发表的文章便一般都是万字文了。

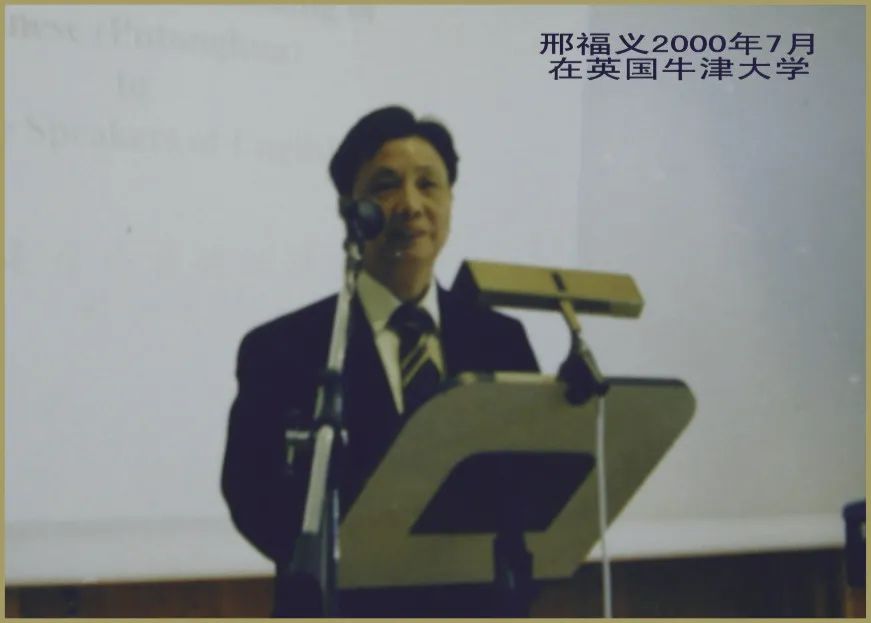

第二,学会读好一本书。当时,邢福义有个信念:读别人的书,是为了写自己的书。一本苏联维诺格拉多夫、库兹明的《逻辑学》,他反复地读,反复地消化,并联系汉语实际,于1979年写出《逻辑知识及其应用》一书。从此,邢福义不断将逻辑方法引进汉语语法研究之中。2001年出版的《汉语复句研究》就是将逻辑学运用到语法研究的成功范例,受到学界的高度评价。俄罗斯国际刊物《语言研究问题》2010年第二期译载了他的一篇关于复句的重要论文,译者在开头的作者介绍中把他称为“汉语逻辑语法学派奠基人”。

第三,在建立学术根据地上下功夫。邢福义认为,一个好的学者,必须有反映自己特长和优势的领域。他从自己的实际情况出发,把复句研究作为“据点”,希望以点带面,摸索出自己的研究特色。这一时期,他在《中国语文》上发表的文章,大都是复句研究方面的。商务印书馆于2001年出版的《汉语复句研究》大部分文字也是这一时期写的。

1990年之后:“寻己”阶段。这个阶段,邢福义注重学派意识,在理论与方法上进行探索,不仅自己走路,而且走自己路,在走过的路上寻找到自己。

1990年,国务院学位委员会批准他为博士生导师,从这一年开始,他陆续提出“小句中枢和句管控”“动词核心和名词赋格”“句法结构的兼容性和趋简性”“复句格式对语义关系的反制约”等一系列重要的学术观点,形成了著名的“两个三角”(“表里值”小三角和“普方古”大三角)的研究思路和方法。这些富于创造性的学说不仅为他在学界赢得了声誉,也成为他“寻己”的最好注解。

邢福义常说,学者的道路,是一步一个脚印艰难行进的道路。只有用走过的路和留下的脚印来显示自己、证明自己、塑造自己,才能得到大家的肯定和承认,才能从学术界这面大镜子中看到自己、找到自己。

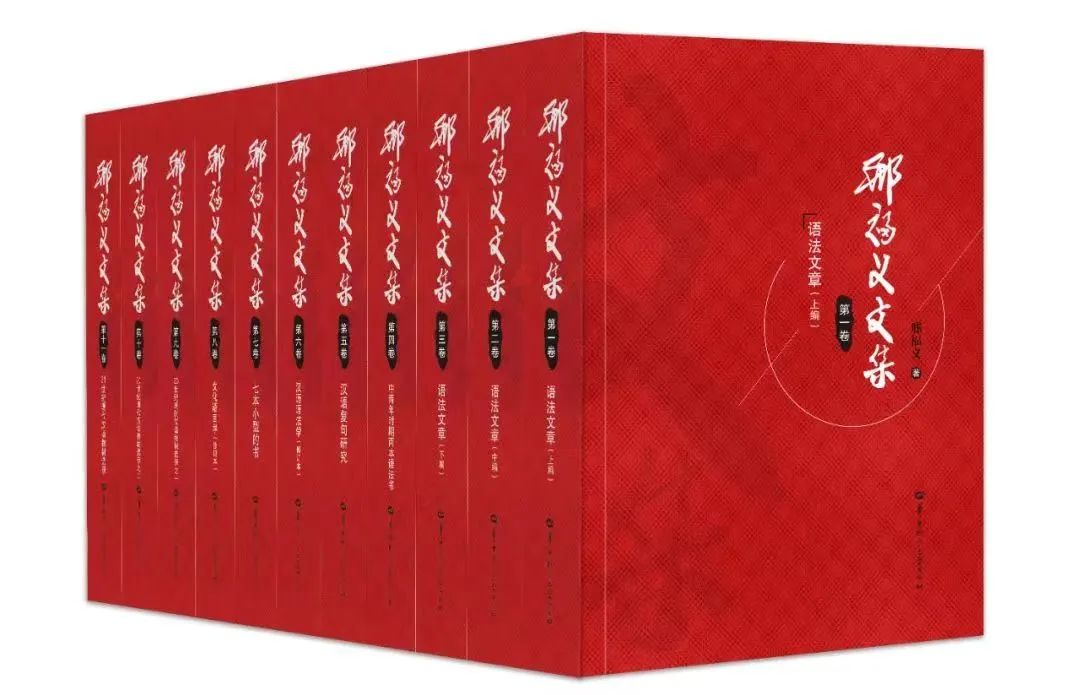

他曾四次获得中国高校人文社会科学优秀研究成果一等奖、三次获得湖北省社会科学优秀成果一等奖,还曾获国家级教学成果奖、中国图书奖、国家优秀教材奖等多个国家级奖项;多部研究成果被翻译成英、俄、法、日、韩等多种文字;被学界誉为“20世纪现代汉语语法八大家”之一,被评为全国教育系统劳动模范、“首届荆楚社科名家”和“华大卓越教授奖”等;创建了我国第一个以母语汉语为教学和研究对象的语言学系——华中师范大学语言学系。

从“练步”到“自悟”再到“寻己”,几十年如一日的拼搏与钻研,就这样,邢福义“拱”出了自己的学术人生,了解他的人几乎没有一个不佩服。“抬头是山,路在脚下”和“年年岁岁,春夏秋冬”是他的自我训勉,也是激励后人的箴言。

汉语语法规律的卓越探索者

邢福义先生毕生致力于汉语语言学研究,主攻现代汉语语法学,也研究逻辑、修辞、方言、文化语言学、国学及其他问题,并在上述领域尤其是现代汉语语法领域取得了杰出的学术成就,在海内外产生了重要的学术影响。

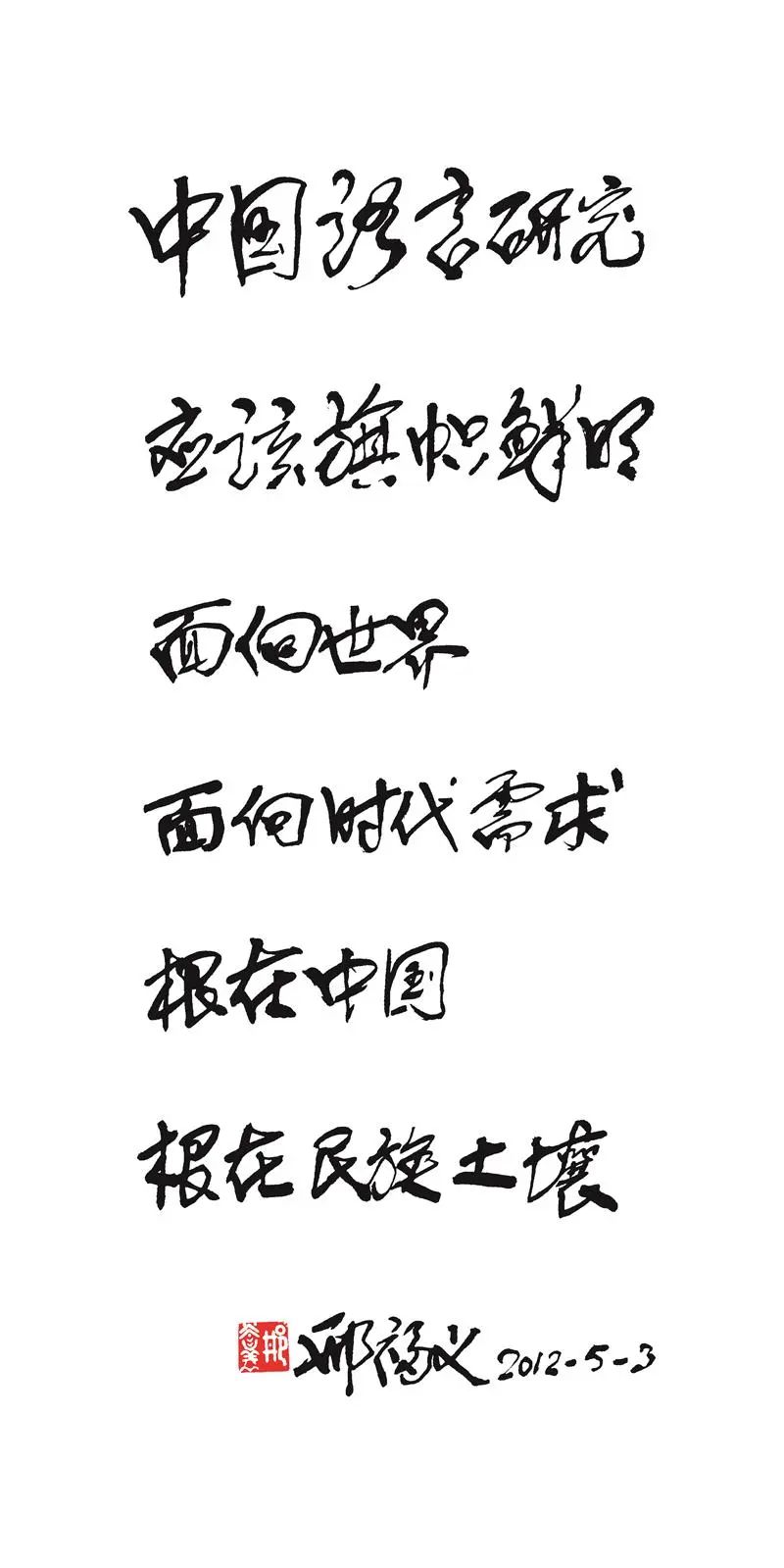

他强调“中国语言研究应该旗帜鲜明,面向世界,面向时代需求,根在中国,根在民族土壤”。他主张“研究植根于泥土,理论发生于实事”。他坚持走自我创新的道路,追求研究中显现学派意识。作为汉语语法规律的探索者,他对汉语语言学的发展有着非常深入的思考。

提倡学派意识。邢福义认为,经过一代代学者的不懈努力,汉语语言学沿着“创业—拓新—发展”的轨道不断推进,总体上已经出现了繁荣的局面。然而,繁荣不等于成熟。一门社会科学成熟与否的突出标志,是学术流派是否已经形成,即是否具备了“开辟了富有特色的学术领地”“显示了鲜明的治学特点”“有上传下承并且日益壮大的、穿越不同时期的学者队伍”三个条件。当出现多种风格的多个流派,汉语语言学就起码接近了成熟。

加强理论建树。邢福义看来,缺乏理论的学科不是坚挺的学科。多年来,学者们不断引进国外理论,促进了汉语语言学学科面貌的不断更新,是值得肯定的。然而,中国学者不能满足于引进和介绍国外理论,停留在“国外理论+汉语例子”上。理论的建树是学者们针对研究对象深入地进行独立性思考、开拓性思考和群体性思考的结晶;所建树的理论,应该带有鲜明个性,烙上自我印记,反映一派学者的思想体系、研究特点和总体成就。真正适合于我国语言文字的理论,最终只能产生在我国语言文字事实的沃土之上。

深化事实发掘。邢福义认为,汉语语法的研究工作和任何进展都脱离不了事实的发掘,也回避不了事实的检验。没有对事实的清楚了解,理论的创建便成为空中楼阁。应从众多事实中发掘值得研究的事实,再从值得研究的事实中发掘规律,总结研究思路和研究方法。汉语语法事实的发掘,是汉语语法研究的根基,甚至就是其本身。

跟上时代步伐。自然科学和社会科学的交叉与融合是21世纪科学发展的总体走向。他强调,汉语语言学工作者要具备“两个意识”,即“世界意识”和“现代意识”,能够进行“两个沟通”,即“自然语言研究内部的沟通”和“自然语言研究同计算机应用研究的沟通”,在更广阔的天地里实践研究工作的论实结合。

认准一个目标。邢福义认为,汉语语法研究不能满足于了解和使用别人已经建立的理论和框架。揭示汉语语法的客观规律,建立起符合汉语面貌、反映自身风格和成就的汉语语法学,是汉语语法研究应该认准的目标。否则,汉语语法学就会永远处于不能跟别人平等对话的附庸地位。

强调朴学精神。邢福义强调,做研究,应该按朴学精神的要求,充分占有材料,据实思辨,不应疏而漏之。面对新的理论方法和科技手段,应该以朴学精神反复验证,不应大而化之。写文章一定要让读者“读得懂,信得过,用得上”。不管是什么时候,都不能忘了“治学之道,学风先导”;不管是什么样的理论和方法,都必须以解决实际问题为宗旨,以提高研究成果的实践性为目的。

寄希望于将来。邢福义认为,真正符合汉语面貌的汉语语言学的铸就,需要经历很长的历史阶段,有赖于一辈辈学者前赴后继。一个人力量单薄,谁也别想包打天下。研究者要把自己当成“众”字中的一个“人”,依靠具有动态推移性和连锁递进性的、永远团结奋战的团队。重要理论的否定之否定,推进再推进,进而得到传承和发扬光大,最后“蔚然成风”,这需要寄希望于将来,寄希望于后来者。

“最大的希望是学生超过自己”

从1958年正式登上大学讲台,到1981年开始带硕士研究生,再到1991年开始带博士研究生,邢福义先生不仅是一位成就斐然的学者,还是一位潜心育人的师者。

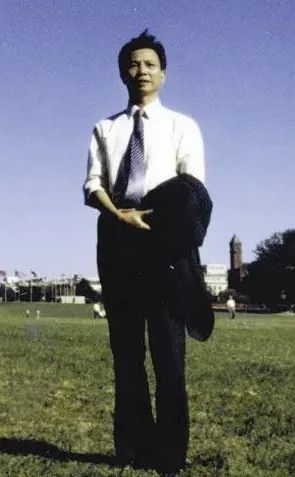

邢福义先生与学生在一起

“让学生站在问号的起跑线上”“研究生,研究生,自己研究自己生”“师生关系,亦师亦友”……是从教六十余载的邢福义的育人“心法”。他一直告诫自己,为师要做良师,先得是优秀的学者,再是得法的长者。

他用句号比喻结论,用问号比喻疑问,要求学生不要站到已有句号的后边,做句号的俘虏,引导他们站到问号的上面,永远把问号作为起跑点,不断向新的问号追逼挺进。他上课不搞满堂灌,不用宣讲式;他注重发现学生的长处,发掘他们的潜在优势。在他看来,只有这样,才能使他们的才智闪光。

他注重学生研究能力的培养,不厌其烦地磨砺学生的思维与写作的过程:发现可研究的问题,继续追问和写作,“逼迫”学生步步追问,不断向新的“问号”逼近。学生们苦中寻乐,急中生智,一个个被“逼”出思路,“逼”出智慧。他的很多学生现在已经是知名教授、博导、语言学家,在学界有“邢家军”的美誉。

他认为教师是学生的“师”,要起到指导作用,也是学生的“友”,师生一起合作研究问题,显性成果是高质量的论文,隐性成果则是人才造就的高质量。他说:“对于自己培养的研究生,我套用人们常用的一个选择问句式:‘是站在他们的后边指手画脚地指责他们呢,还是站在他们的旁边大声吆喝他们前进呢?’我的选择是:站在他们的前头,跟他们一起,一个脚印地迈步向前。”

花甲之后年,常有人询问邢福义“您现在最大的希望是什么”?他总是这样回答:“作为一个学者,我的最大希望是能够永远不断的自我超越;作为一个教师,我的最大希望是我的学生能够超过我自己。作为一个中国人,我的最大希望是在自己的研究成果中多出现一些中国的特色。学术山峰无极顶。古往今来,谁都不可能把学术顶峰踩在自己的脚下。我要求自己坚持不懈,争取不断地改写爬山的记录;更寄希望于学生,希望他们超越我,爬上更高的山。”

在治学过程中,邢先生还非常重视学风和文品问题。他曾先后在重要的报刊上发表过《治学之道 学风先导》《尊重事实 讲究文品──文章写作反思》《社会公益对学风文品的规约》《“复制”与“抄袭”》等多篇与学风文品有关的文章,在学界产生了很大反响。他常说:做学问,贵在文品正。文品既反映为人和学风,又决定文章级次与格调的高低。他提出:人品第一,学问第二;文品第一,文章第二。他主张,应该分清人己成果,矫正不良态度,善于律己待人,坚持求信存疑,以避免出现诸如“扒窃抢掠”“专横跋扈”“境界低劣”“僵化滞呆”等学风文品。

从海南乐东到湖北武汉,邢福义踩着不变的步伐,“自己走路,走自己的路”。他自强不息,治学严谨,著作等身,望重学林,谦和高洁,严己宽人,堪为学界楷模,深受国内外同行的尊敬和爱戴。

他曾说:“我这一辈子都在走路,从童年走到青年,从青年走到老年,现在只要能动一天,就还要走下去。路是走出来的,学问永远等着我们去探求。”

深切缅怀邢福义先生!

邢福义先生遗体告别仪式将于2月10日上午8:30在武昌殡仪馆举行。大家亦可前往逸夫国际会议中心吊唁厅参加悼念活动。

同时,广大师生员工、校友及社会各界人士还可在“沉痛悼念邢福义先生专题网”(网址:http)中设立的“网上灵堂”栏目留言,表达对邢先生的哀思。

追踪思索光明路

发掘献疑国学魂

一生忠心构建中国语言学派的

学科体系、学术体系、话语体系

邢福义先生千古!

我们永远怀念您!

RECOMMEND

推荐阅读

抬头是山,路在脚下:他的文集,问世!父亲节丨一起来读邢福义先生的《寄父家书》!抬头是山,路在脚下——邢福义先生的治学故事华师故事 | 邢福义先生轶事15则为华师刷屏丨新年,这些骄傲你怎能不知道华中师大宣传部融媒体中心

编辑:赵海林 李娅

文字:华轩

图片:陈希昌

部分图片来源于档案馆

部分材料来源于光明日报、中国教育报、湖北日报、湖北社会科学报和《邢福义学术陈列室》等

原标题:《深切缅怀丨邢福义:抬头是山,路在脚下》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司