- +1

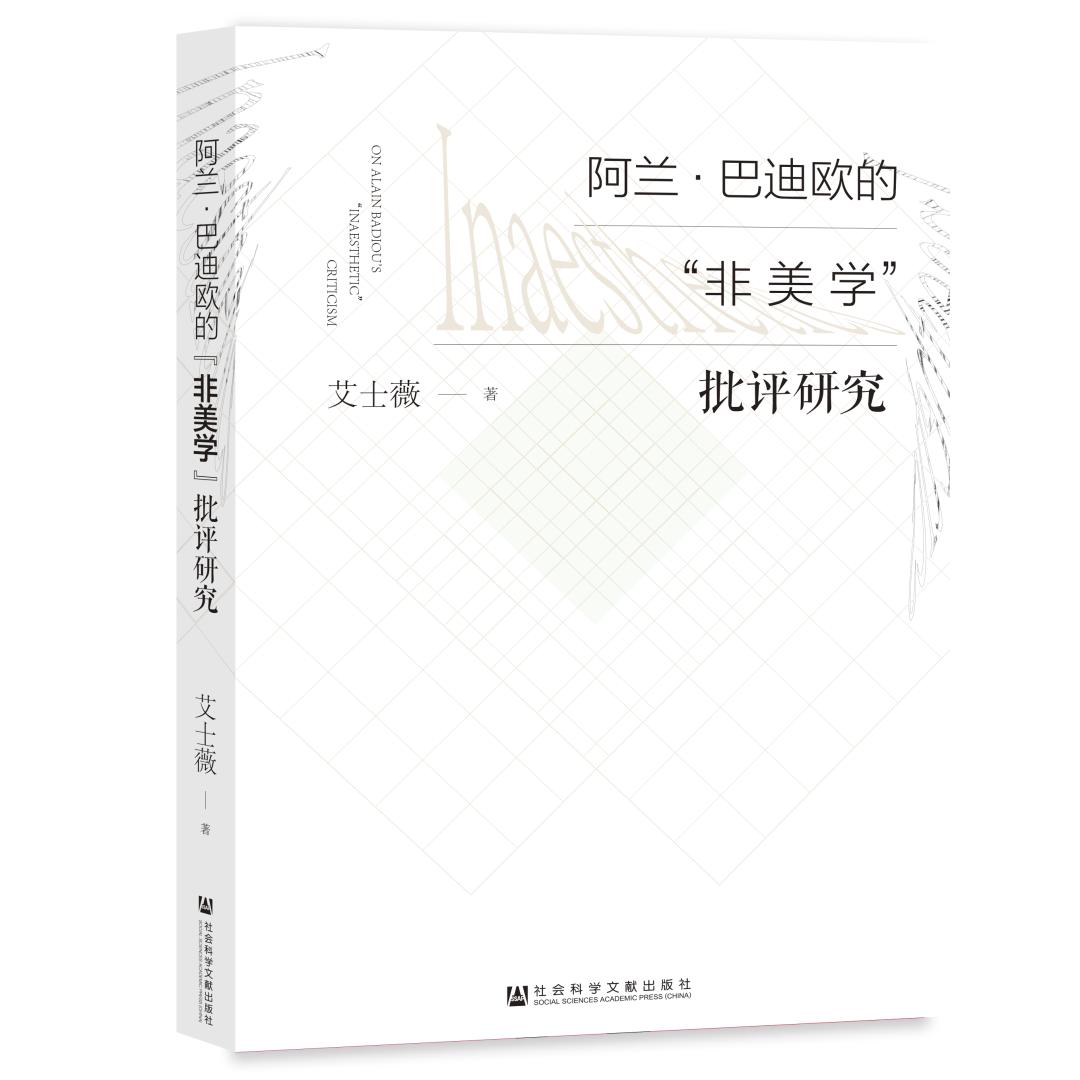

新书速递 | 《阿兰·巴迪欧的“非美学”批评研究》

3

二月

星期五

当巴迪欧在“非美学” 中宣告, 艺术作品是真理的生产者,哲学是如同产婆般的存在,艺术不是某种哲学思想的证明,是哲学更需要艺术,而非艺术需要哲学。

—— 《阿兰·巴迪欧的“非美学”批评研究》

绪论

阿兰·巴迪欧被视为继德里达之后登上世界舞台的法国哲学家,他是20世纪以来法国思想家中少见的具有完整思想体系的哲学家。在学科分化的时代,我们极少能见到像他这样“百科全书式”的思想家。他不仅致力于思想创造与哲学研究,也在性别研究、精神分析、艺术史及其艺术研究(电影、戏剧、舞蹈、诗歌、音乐等)、科学史和科学哲学等领域产生了较大影响。国内学界最初引进巴迪欧,将其视为激进哲学的代表(陈永国,2010)。事实上,的确如此,但巴迪欧的激进不只是政治上的激进,也是已有知识或不言自明之物的激进。他在《德勒兹:存在的喧嚣》(Badiou,1997)中说过“我从未缓和我的论战,共识不是我的强项”。

青年时代的巴迪欧和所有的法国学生一样视萨特为偶像,但对他而言,萨特不只是哲学上的偶像,更是文学创作上的偶像。可能巴迪欧的哲学思想太过耀眼,以至于我们忘记了他出版的第一部作品是小说《天文学大成:反向轨迹》(Badiou,1964)。该书得到了萨特的赞扬,认为这是一本以“最激进和最顽固的方式”提出问题的书。之后,巴迪欧加入了阿尔都塞的小组,研读斯宾诺莎的著作和《资本论》。在阿尔都塞的推动下,巴迪欧出版了《模式的概念》(Badiou,1969),该书结合了阿尔都塞式的论述和巴迪欧的系统哲学。在“五月风暴”之后,巴迪欧从阿尔都塞转向了毛主义,出版了文集《矛盾论》(Badiou,1975),这也是他将政治和哲学作为思考的“两翼”的起点。1968年,巴迪欧加入了文森实验大学中心(Centre Universitaire Expérimental de Vincennes),并在这所大学里工作了31年。其间,他与德勒兹、利奥塔等人发生了观念上的冲突。然而,这种冲突促进了他在哲学上的进步和发展。巴迪欧于1999年晋升为巴黎第八大学的教授,同年进入巴黎高等师范学院担任哲学教授一职。

巴迪欧著述颇丰,从最初的《天文学大成:反向轨迹》(Badiou,1964),到《存在与事件》三部曲,即《存在与事件》(Badiou,1988a)、《世界的逻辑》(Badiou,2006)、《真理的内在性》(Badiou,2018),再到新近出版的《研讨会:在思想中定位,在存在中定位》(Badiou,2022),共计一百余部。国内出版的巴迪欧译本有二十余部,尤其值得注意的是,巴迪欧的哲学奠基之作《存在与事件》中文版已于2018年出版,这足见学界对巴迪欧思想的重视。

本书建立在先前对巴迪欧“非美学”思想研究的基础上,从对他的哲学美学研究过渡到对其文艺批评与实践的研究,既探讨了巴迪欧对戏剧、音乐和诗歌的批评理念,也探讨其所展开的批评实践。具体而言,本书分为上、中、下三编。

上编集中研究巴迪欧的戏剧批评与实践。第一章探讨了巴迪欧与戏剧的渊源。他从13岁时就开始创作剧本,与戏剧结下不解之缘。随后,他不仅成为戏剧研究者、批评家,也成为戏剧创作者,创作过《艾哈迈德四部曲》《安提俄克事件》《柏拉图的对话录》等作品。第二章在巴迪欧“非美学”的意义上对戏剧批评史进行梳理。一方面,从戏剧与哲学之争的角度讨论最具影响力的三种反戏剧观点。柏拉图认为戏剧不仅是对理念的模仿的模仿,而且会腐蚀臣民心灵。卢梭在与达朗贝尔关于是否修建剧院的争论中提出了否定意见。与柏拉图一样,卢梭认为戏剧不利于人们的教育,会对人们造成五重伤害。尼采则从对古希腊戏剧的敬畏走向对戏剧和歌剧的反对。另一方面,根据巴迪欧对传统戏剧美学的三种划分形式,即教诲式、古典式和浪漫式,本章简要地重述了西方戏剧美学史。第三章主要探讨巴迪欧的戏剧观。第一节辨析巴迪欧所提出的戏剧与“戏剧”,即戏剧与伪戏剧。在他看来,所有的戏剧在形式上都要具有地点、文本、导演、演员、装饰、服饰和公众七种元素,以及三大辩证因素,即作为再现情境的国家、作为表现挑战的游戏伦理、可能支持真理的观众,但并非具有这七种元素的都是戏剧。巴迪欧认为戏剧是具有独立品格的艺术作品,是真理的生产者;“戏剧”则类似于娱乐,毫无新意,只是传统或者古典的仿制品。第二节主要探讨巴迪欧所说的戏剧真理的特征,即具有事件维度、体验维度、准政治维度以及放大维度。第四章以巴迪欧对萨特的《阿尔托纳的隐居者》、贝克特的戏剧为研究对象,探讨他的戏剧批评方法与实践。巴迪欧的戏剧批评首先关注剧本以及剧本中所呈现的历史情境,其次探讨作品的事件性:一是作为戏剧史的事件,二是戏剧内容所呈现的事件性。最后,本章通过巴迪欧对《阿尔托纳的隐居者》和贝克特作品的解读推导出他所认为的内在且独特的戏剧真理。

中编主要探讨巴迪欧的音乐批评与实践。第五章以巴迪欧的三种传统美学方案为指导思想,重新梳理西方的音乐美学史。西方的音乐美学史以毕达哥拉斯学派为起点,兼具三种美学特征,此后呈现分流趋势。其中,教诲式音乐美学方案以古希腊时期的柏拉图,中世纪的奥古斯丁、鲍埃修,18世纪的卢梭,以及后期的尼采、阿多诺等人为代表;古典式音乐美学方案以亚里士多德、弗洛伊德、科赫特及齐泽克为代表;浪漫式音乐美学方案主要包括古希腊时期的亚里斯托克森,文艺复兴时期的扎尔林诺,18世纪的马泰松、康德、黑格尔、海德格尔。文中对以上哲学家以及批评家的音乐思想进行了梳理。巴迪欧的音乐批评主要集中在对瓦格纳及其乐剧的批评上,因此,第六章从巴迪欧的“事件”角度出发阐明瓦格纳及其乐剧的意义,即作为音乐艺术事件而存在。文中从两个方面呈现了作为音乐事件的瓦格纳及其“乐剧”:其一,在音乐表现形式上,瓦格纳的诗性剧本是对既有歌剧剧本情境的突破,对铜管乐队的大量使用突破了歌剧的音乐情境,而作品中对主导动机与无终旋律的使用则极大地突破了歌剧的艺术情境;其二,在音乐理论上指出瓦格纳整体艺术观的事件性。他的观点打破了当时歌剧的创作情境,成为多媒体艺术的最初状态,并用歌剧作品以及艺术观点重述德意志神话。第七章梳理了瓦格纳乐剧的批评谱系。当下对瓦格纳歌剧的批评主要呈现为三种形式:一是以前期尼采和齐泽克为代表的批评方法,他们注重歌剧的精神功能,呈现为古典式批评方案;二是以后期尼采、阿多诺、拉库-拉巴特为代表,强调歌剧的拯救功能、社会意义及政治立场,可纳入教诲式音乐批评;三是独树一帜的巴迪欧式“非美学”批评,通过评议前辈学者对瓦格纳乐剧的批评来提出自己的观点,并探讨《帕西法尔》所生产的真理。

下编集中分析巴迪欧的诗歌批评与实践。第八章对诗歌与哲学之间的关系做出历时梳理,分别选取了古希腊时期、海德格尔时期以及后海德格尔时期三个时段,展现诗歌与哲学之间关系的流变。古希腊时期主要讨论巴门尼德、柏拉图与亚里士多德三位哲学家的观点。巴门尼德认为诗歌与哲学之间是一种认同的对抗关系,柏拉图主要强调两者之间的差异与距离性,亚里士多德更多是将诗歌作为哲学的一部分。海德格尔认为诗歌是具有思想的,它是哲学思想的驿站,用诗歌语言言说当时脆弱的哲学思想与世界本真。后海德格尔时期,巴迪欧汲取了以马拉美为代表的诗人们的观点,认为诗歌既是穿越现实的纯粹存在,也是超出了计算的事件之名。第九章从诗歌的本质与诗歌的功能两方面探讨巴迪欧的诗歌观。在“何为诗歌?”这一问题上,巴迪欧通过诗歌形式与诗歌内容两方面来说明。他认为诗歌由语言构成,然而,诗歌语言并不是为了言说,而是为了保持独立性的沉默。诗歌语言具有非社交性,它与整个世界的喧嚣进行对抗,且是自我言说的思想之歌。在对“诗歌何为?”的探讨中,首先,巴迪欧提出诗歌的任务是从抗争开始的,即反对浪漫主义、反对总体化、反对有序性、反对将思想检索为知识、反对历史的定向性。其次,诗歌需要做的是寻找事件与思考思想。所谓寻找事件,就是寻找无法思考之物与实际中存在却无法被认识的空无;诗歌需要思考的则是思想本身与诗歌的真理进程。最终,巴迪欧提出诗歌的真理特征,即真理内在于诗歌作品,它并非在任何作品中都可以通用,而是独特、局部的真理,超出了人们的惯常认识,是在既有知识体系中凿洞的全新存在。第十章集中展示了巴迪欧的诗歌批评实践。本书选取并分析了他对佩索阿和帕索里尼的诗歌批评,以期客观呈现巴迪欧的诗歌批评步骤。

(节选自本书绪论,有删减)

新书速递

阿兰·巴迪欧的“非美学”批评研究

艾士薇 著

ISBN:978-7-5228-0385-2

2022年10月出版

内容简介

本书是作者对《阿兰·巴迪欧的“非美学”思想研究》的深化与拓展,从巴迪欧哲学、美学研究过渡到文艺批评理论与实践研究。本书聚焦戏剧、音乐和诗歌三种艺术门类,分上、中、下三编予以探讨。本书既以巴迪欧的“非美学”思想为指导,从艺术与真理维度尝试重述西方戏剧史、音乐史和诗歌史,又以巴迪欧的事件哲学与真理哲学为基础,梳理并提炼其戏剧、音乐和诗歌的艺术观念以及批评理论。而在描述和反思巴迪欧的“非美学”艺术批评实践时,本书重点剖析了其对萨特、贝克特戏剧的批评,对瓦格纳乐剧的批评,以及对帕索里尼和佩索阿诗歌的批评。本书致力于推进当前法国前沿文论在中国的译介与传播,以对中国化的马克思主义文艺理论建设有所助益。

作者简介

艾士薇,1982年生,华中师范大学文学博士,武汉大学法语语言文学博士后,法国波尔多三大法语语言文学博士后,法国巴黎七大SPHERE研究所访问学者;现为武汉大学文学院比较文学与世界文学教研室副教授,2016年被聘为武汉大学“珞珈青年学者”;著有《阿兰·巴迪欧的“非美学”思想研究》,译有《瓦格纳五讲》。

目录/contents

绪论

上编 巴迪欧的戏剧批评与实践

第一章 巴迪欧与戏剧人生

第二章 戏剧与哲学之争

第一节 戏剧哲学之争:巴迪欧对柏拉图、卢梭和尼采的考察

第二节 三种传统戏剧美学方案:教诲式、古典式和浪漫式

第三章 巴迪欧的戏剧观

第一节 戏剧与“戏剧”

第二节 戏剧与真理

第四章 巴迪欧的戏剧批评

第一节 两种历史情境的交叠

第二节 戏剧事件

第三节 戏剧的多元真理

中编 巴迪欧的音乐批评与实践

第五章 巴迪欧与重述西方音乐美学史

第一节 教诲式音乐美学方案

第二节 古典式音乐美学方案

第三节 浪漫式音乐美学方案

第六章 作为音乐艺术事件的瓦格纳及其“乐剧”

第一节 作为音乐艺术事件的瓦格纳乐剧

第二节 作为音乐艺术事件的瓦格纳整体艺术

第七章 瓦格纳乐剧的批评谱系

第一节 瓦格纳乐剧的古典式批评:前期的尼采、齐泽克

第二节 瓦格纳乐剧的教诲式批评:后期的尼采、阿多诺、拉库-拉巴特

第三节 “非美学”与巴迪欧的瓦格纳乐剧批评

下编 巴迪欧的诗歌批评与实践

第八章 诗与哲学之争

第一节 古希腊时期的诗与哲学之争

第二节 海德格尔的诗与哲学之争

第三节 后海德格尔时代的诗学思考

第九章 巴迪欧的诗歌观

第一节 何为诗歌?

第二节 诗歌何为?

第十章 巴迪欧的诗歌批评

第一节 作为哲学前提的佩索阿

第二节 诗歌的辩证法:帕索里尼

结语

参考文献

后记

欲了解详情或购买

保存图片打开淘宝扫一扫

策划:lzh

编辑:lzh

审校:myx

封面:photo by Birmingham Museums Trust on unsplash

转载自:社会学之思

原标题:《新书速递 | 《阿兰·巴迪欧的“非美学”批评研究》》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司