- +1

玉林东路社区的公共感是如何来的?| 成都

文 | LIN

在成都兜兜转转两个月后,我终于找到了一张“理想工位”。

工位在玉林东路社区的“童年秘密档案馆”内。去年十一月,我是经过这里的“路人”,现在,已经成为它临时的馆长。

像这样,因偶然的契机或者仅仅只是路过,到驻扎甚至住进社区,这件事还在这里的不少年轻人身上发生着:90后建筑师张唐,从日本留学回到成都后,成为了玉东社区的规划师;从重庆来玉林的隆昌男生luhua,是档案馆的常驻馆长;人类学者黄大炮,来成都做田野调查时,在社区做了两年的社工。

yan过去在社区里的咖啡厅一介工作,1997年出生的女生,喜欢小众文化的年轻人。工作时,yan和附近居民奶奶们成为很好的朋友。她拍照好看,见奶奶来会主动招呼,互相分享生活。前段时间女生从一介离职,奶奶还会给她发微信,“好久没见到你啊,我好思念你啊。”收到微信后,yan便不时回来和奶奶见面聊天。

谱勒最近也到了玉东里的青创超市兼职,也喜欢透过玻璃开窗,观察对面的人和事情。前段时间,一个大雨的傍晚,她看到一个戴帽子的老人匆匆跑进巷子里躲雨。谱勒对巷子里门口这两棵女贞情有独钟,过去听过它们的故事,是这幢楼在改造时沿着旧楼保留下来的。

过去,这里只是一片背街,甚至很少有人路过。而现在,随着越来越多的新来者,眼前的玉东,是风格整饬的建筑,每幢都带有敞亮的落地玻璃窗;还有咖啡馆、展览、美术馆等年轻元素,悉数落地进了人们步力所及的生活中;有时,还能遇见一群一群“旅行团”,领队带着,拿扩音机和小旗。

“大家能这么近距离相处的场域,其实是很少见的,因为不同年龄、不同群体之间的人的空间,往往还是比较隔绝。” 当碰见又一个旅行团时,一个戴红色鸭舌帽的领队对我说。

在不到五年的时间,玉东形成了如今这样的社区。天气暖和的时候,巷子里旁边的小广场总是相当热闹:拍照打卡的年轻人、领队带着的考察队,打毛衣的老人、围拢在一起下象棋的居民……院子里随处放着竹椅,同人一样悠闲。搬一把过来,找一个好位置,就能晒一整天的太阳。

当越来越多的人们走近玉东,社区于是从过去背街、几乎没有人走的小巷,演变成了这场独特的——正在成都发生的——空间探索实验。

空间的设计者

2017年,张唐最开始来到玉林时,整个片区只有唯一一家咖啡店,如本。

当张唐带着一介来到这里的时候,也是如本准备搬走的时候。玉林那时远没有现在热闹,最多有个小酒馆,而赵雷的歌还没有那么有名。但很快,《成都》就火了。

作为九十年代文艺青年们的聚集地,从中间短暂萧条,到后来成都小店生态的兴起,玉林独特的空间肌理和人文氛围不断吸引着人们来到这里。2019年是成都社区小店的爆发期,随着歌走火的还有玉林的各种空间。在时间的交迭中,空间也发生着流动与更新。

而张唐参与改造的玉林东路社区,某种程度上,可以作为玉林变迁的一个凝练缩影。

2018年,玉林片区正在筹备社区的升级改造计划,通过报纸发布招募,征集社区规划师。张唐妈妈通过《成都商报》看到了信息,“改造这件事,不是你一直感兴趣的吗?”。

张唐以志愿者的身份加入社区,参加了许多社区工作坊。比如大学建筑系教授和居民在广场对话。印象里,教授带着他和学生做的改造模型来到社区,张唐印象里,教授有点拘谨,讲话不多,但会坐在一直很仔细地听。居民们踊跃,尤其是嬢嬢们。张唐说,这样的集会社区后来还做了不少。

招募的设计师们也办内部的工作坊,每个人扮演不同的角色,以社区居民的身份,比如老年人,小孩儿,残障人士…大家分组讨论,想象“如果我是他们(生活在这里的居民),会对社区有怎样的期待?”

这些交流会让张唐想起她还在日本的学生时代,设计过纽约公寓的一个建筑师也和她聊过类似的话题,“城市到底是谁的?”他们一致认同,居民的讨论,学者的进入……各种来自社会各方的声音,才是对城市设计真正有益的。

同居民的调研结束后,设计师们开始进行各自“旧楼改造”的方案。张唐最初设计方案的立足点是“外扩”:把需要改造楼房的一楼外立面拓宽,一边用作社区的办公室,另一边充当“社区公共空间”。主要的考量是原来建筑空间不够,并且里面的交通系统——一个垂直的楼梯——对人的使用是不安全的。

“外扩”还是相对空泛的概念,“不能只是说扩 ,扩了以后这个空间有哪些功能,未来该怎么运营,什么定位?”关于这些细节,张唐和杨书记反复聊,反复出方案。对这个空间的改造,张唐最开始考虑的更多是建筑设计层面,至于它的定位,它的策划之类,没有想太多。总之两人不断探讨,觉得不对的点,张唐回去再琢磨修改。

在反反复复的商讨、推翻、重来间,“一介·巷子里”生长了起来。

一介·巷子里

“巷子里”是张唐进行玉东社区改造的开始。这是基于玉林东路社区旧楼一楼改造的“社区公共空间”。在外扩墙立面的基础上,以咖啡馆的方式来维系运营,同时也和外界联动,持续做展。

巷子里是残障友好空间。调研前期,张唐发现社区里有250余位登记在册的残障人士,因此在设计巷子里时,通过坡道、圆形扶手,让帮助行动不便的人士在生理上面完成自身的需求。考虑到坐轮椅时人的坐高和行动线会变低,桌椅和道路的尺度都设计得比常规更宽一些。入口处一条长廊延伸加宽,直通空间另外一头的社区小公园,扶手上印有盲文。

残障友好有两种维度的价值,肢体层面上的友好主要通过上述设计语言体现。心理层面上的友好则体现为同理心,这不仅意味着不应该用特殊化的眼光去看待人群,更是通过空间向到来者传递一种信息,即,“我们每一个人都有可能是小众的,我们每一个人都有可能处于边缘化的时刻。”现在巷子里的玻璃立面设计,让进入的人直接感受整个空间,由此引出心理的感觉:这里的是敞开的,人可以自由进入,并自然地把自己的需求表达出来。

2020年,玉东进一步改造,在原来对社区空间理解的基础上,形成了现在人们看到的状态。新增区域也是由张唐设计的。这片区域面对巷子里,是由不同性质空间组成的。理解这个空间,从功能布局来说,以青年影院这个弹性空间为中间,往一边延展是偏商业的理发店和青创超市,往另一边是公益性质的社工室和童年秘密档案馆。

青年影院

街区得以发生改变的源泉,往往指向进入这里的新的人。对社区来说,尤其是需要进入新的年轻人。就张唐的观察,在城市内部的各种社区,往往是年轻人太少了。因此在设计玉东社区时,咖啡馆、文创超市、美术馆等元素的引入,也是希望能让更多年轻人进入社区。

位于空间中心的玉东园则可以承载各种市集、庙会、生活设计,是一个中心轴。当人们在旁边看展、吃喝结束后,可以从不同的维度,延长在这里停滞的时间。

玉林东路社区中心的玉东园

人们往往强调人与人之间的连接。但相比于“连接”,张唐更向往“连接的自由”。这意味着,“人们在这里可以连接,也可以不连接。”

广场是实现这种“自由”的一个很好载体。“如果是自己感兴趣的事情,大家自然会参加,这种由于自身认同而参加事情,可能是更需要被珍惜的。我不会说,为了让大家不孤单,所以要去做什么活动”,对于张唐来说,理想的空间是一个更自由的平面,使用者可以自由流动,在里面根据自己的需求去进行再创造。

“我们做的只是提供一个空间,具体怎么用这个空间,其中的开放性交给大家。”

•••

在参与社区的改造中,张唐对“理想街区”的描摹也变得更加具体。“我喜欢的街区往往可以在一些城市的老城区中里找到。在那里,人们来来去去,呈现出新旧交织的状态。”

玉林也是老城区。这里聚集着很多原有国企职工单位的宿舍楼,许多居民都是三线建设时期从天南海北来成都的。随着时间,一些老居民搬走,新人进入。老城区往往房租比较低,这为新来的住客容纳了更多可能。

“打工的人,从事文艺的年轻人,来开各种商铺的人……新来的人们与以往居民有着不同背景和身份。各种不同的人在同一个空间居住,形成这里混杂的生活形态。”这是张唐比较迷恋的状态。“这种场域下,各种不同的人碰撞,也许会吵架,会冲突。但大家也可能成为朋友。这样的地方也是公共空间生长的地方。”

对老城区的具象感知,要追溯到张唐小时候在成都的生活。她是在成都科分院的大院里长大的孩子,身处的童年空间,与各种名称晦涩的实验室倒无太大关系,只要院子够宽够大,能够游戏奔跑,还能遇见新的人,听一些故事。这些经历影响了她对地方的体验。到后来,“越是在一个复杂的人群环境里,我反而会越有安全感。”

张唐从小喜欢历史,也喜欢故事。老社区往往有非常多故事,这些事情本身有很多关于当地的线索,“有历史,甚至八卦,挖掘这些故事时,很像在玩儿侦探游戏。”

老城区的时间性也让她着迷。“这些地方是从过去一直被人延续使用到现在的。在这个过程中,它会自主改变,形成新的秩序,去成长到现在这个状态。我觉得里面包含了许多独立意识。并且经过时间的沉淀,已经形成自己独特的系统了。”对张唐来说,玉林现在的状态也是这样,在时间的维度上延续,在空间的尺度上自发进行改变。

空间的使用者

2022年,改造后的玉东社区空间来了不少新的空间:青创超市,青年影院;为老年人提供低价餐食的社区食堂;过去住在玉林巷子里的居民李姐,带着她的理发工具来了这里以她为名的“李姐理发屋”。

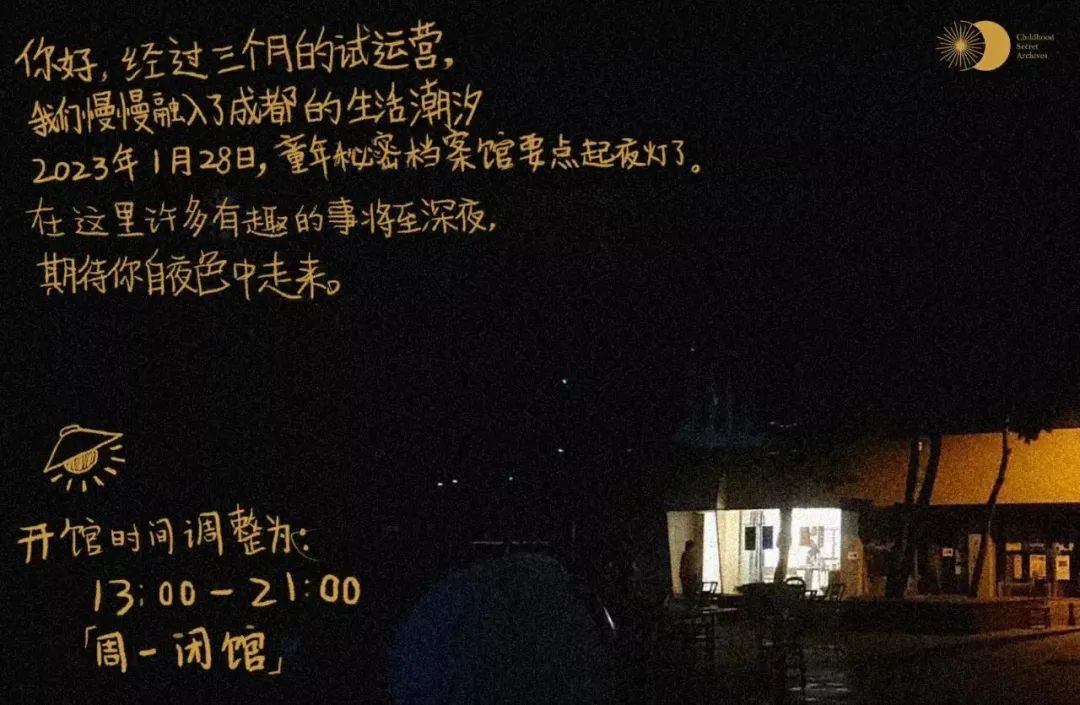

路口尽头处,则亮起“童年秘密档案馆”,这是社区的公共美术馆。

图源:luhua

档案馆的前身是策展人胡燕子发起的公益项目,去年夏天,来到玉东作为固定的展厅。里面收集关于童年秘密的文本已经有几千份档案。这些秘密串联了70年的时光,最久远的来自1947年。秘密有关于偷盗、撒谎、性侵、杀戮小动物等被遮蔽的那部分真实,也有单亲子女、留守儿童、外出务工等社会问题。当然,更多的是温暖的成长记忆。

角落里的书写房间,暖黄台灯,纸和笔。有人会说那像祷告室,但不需要神,只是书写,回忆,就能构成比自己更大的存在。

luhua是这里的固定馆长,过去在重庆学艺术的隆昌男生。今年夏天,他随档案馆来到这里。档案馆也有敞亮的玻璃落地窗。他喜欢对这面玻璃墙发呆,看对面走过很多人,发生一些事情。而这一切,无论是院子还是树,都能把人从电脑屏幕迅速抽离。

luhua观察街对面三棵石榴树很仔细,“有一阵,石榴结满了树,没有人去摘,直到有一天,一个老爷爷爬上枝头……”他会不紧不慢地讲这样的句子。

档案馆在玉东的存在,有点“解忧杂货铺”的意味:进来书写的大个子男生,写满了整整一页白纸,luhua记得他放下笔后擦了擦眼睛,双眼红红的;小个子的婆婆,很健谈,想把自己的那些老书——尤其是她最钟爱的《钢铁是怎样炼成的》——捐到美术馆来,“大家一起看嘛,多好不是”;档案馆门上的小牌有luhua留下的号码,一天夜里,他还接到了一个女生打来的求救电话。

有时也会有些孤独,因此对馆长们来说,在里面见朋友是最快乐的事。档案馆内也有一个小小的“会客厅”,luhua频频在里面遇见新朋友。当来访者看完、书写完后,可以在里面坐下休息,聊天喝茶,触碰一些奇思妙想。

就像张唐所说,“希望更多的年轻人走进这里”,档案馆也像玉东的一个窗口,通过人们共有的“童年”命题,串联起不同人的故事和想法。

空间的参与者

大炮是学人类学的东北女生,2019年在成都做田野时,她成为了玉东社区的社工。

在她对成都田野的想象中,要深入一个社区,社工或许是最能体现深度参与的职业了。虽然当时还不知道自己要研究什么方向的话题,但人类学的吸引力也正在于此。很多时候,往往是在田野完成后,才抽丝剥茧最终找到属于自己的主题。

做社工的两年,大炮负责了社区的三个项目。开会和入户居民家的探访是她的日常,而日常之外,她也尝试着更多与当地发生深度联系的形式。为此,她给社区做报纸,办工作坊和生活市集等活动,也参与了社区的志愿者招募。因为想跟青年人近一点,当时的招募推送中,她提到了“附近”的概念。后来做活动时,也用到了“民族志”这样的字眼。

很多志愿者搜集来的社区故事,都呈现在了由大炮发起的《玉东生活种子》的通讯中,里面提到了附近的老字号包点、社区老人自办的书画班,还有路口处修钟表的师傅。疫情期间,大炮和志愿者们曾一路发防疫物资,一路把玉东辖区的商家全都走了遍,记下了所有商家的名字。她印象中,那个时候一环路边儿上还有好多商店,游泳馆也还在,但现在全都没有了。

2021年,结束了项目后,大炮从成都回到北京念书。两年后,她再次回成都为研究生论文做田野调查。

再谈论那段社工经历时,她多了反思。“我会经常问自己,我在社区里的角色到底是什么?”是和居民建立联系吗?“但我想我建立的连接也是非常巧合的,甚至随意的。通常是通过办报纸这样的由头,跟路人搭话聊天,对能聊出啥也没有特别的期待。”在她眼中,人与人之间的深刻是从日常生活来的,比如疫情期间,大家自发跟社区形成的紧密关系。

这两年,大炮建立的更多的是跟自己社工身份的联结。

社工结束后,大炮几乎不假思索就决定了自己的论文主题,“情感劳动和社会工作”。回忆那段工作到后期,她说自己的状态开始变得越来越不好,一度感到非常痛苦,“进入魔怔且上头的状态。”“我会用非常苛刻的标准去要求我自己,也要求和我工作的实习生。不只体力和脑力上的要求,连情绪也被掏空了。”

“所以想知道,当初为什么把自己工作到那么累,以至于完全不能感受这里了,是否有其他的可能性?我也很想作为一个人来看看熟人们是否还好,还有社区这两年的变化。”

大炮在玉东工作时就住在社区附近,途径路上有个小区,里面住着一对让她无法忘记的母子,“之前一场活动他们很高兴来了,还在社区领养了小猫咪,但后面再也没有来过。然后我会不停问自己‘他们为什么不来了’?”以至于看到那条路的名字,她便会想起这件事情。“现在回想起来,来不来是别人的自由。不过自己当时会非常在意,是让我心里面咯噔一下的事情。”

这些所有付诸的期待、倾注的情绪,遇见的人还有走过的街区,在这段不长不短的社工经历里面,成为自己生命中的一部分。她等待着能用文字,对这一切进行慢慢的沉淀。

“一个有意思的点:我之前接触到的社工考试的培训,基本不会教人如何进行情感劳动,而是告诉大家如何避免情感劳动,怎么保持专业工作关系,和服务对象保持距离”。这是不是说,有时情感劳动已经多到需要要限制的程度了?

2022年,当时隔一年多后大炮再次回到玉东,作为路人,她开始重新感受这里。

以下内容摘自大炮再次回到成都后写下的田野笔记:

玉林东路晚上更是热闹,开了不少新店,我把车停到东路边走过去。有些像是烧烤酒吧之类的挺有气氛,从三巷进去,老刘烧烤也换了招牌,店面倒是老样子。玉东园人不少,还围了起来,我在周围走走看看,第一个节目“四脚兽时尚秀场”已经开始了。

我看社会组织门口齐齐摆好了宣传展板。展板中有一个“品牌公益项目——商居联盟”,叙事围绕疫情后复工复产,现在想来更是有着新的意义。糖老师也带着狗狗大福上台来了,我这才知道大福是从社区垃圾堆里捡到的一堆小狗中的一只。

我绕着巷子里和社区居委会办公室一圈,中间能看出通过一道小门打通了。路过李姐的理发店,现在也变成了玻璃门,看上去挺洋气。我还想着下次要不要牺牲我的发型去剪个头聊聊天。

……

过了一会儿我才意识到,社区是有一种气味的,难以描述,而我感觉怀念。我甚至觉得,像这样回来见一见老相识,对自己来说是一种治愈。

原标题:《玉林东路社区的公共感是如何来的?| 555 Project · 成都》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司