- +1

朱自清《经典常谈》入选初中语文教材,1月销售超百万册

新的学期马上开启,澎湃新闻获悉,2023年春季,八年级下的语文教材进行了调整,最突出的内容为,在“名著导读”部分,将《傅雷家书》替换成朱自清的《经典常谈》。

澎湃新闻联系到上海某中学的一位语文教师,他表示,在教学过程中,“名著导读”部分,老师不会详细讲解,只是提供一个参考,让学生阅读这本书。

得到这一消息后,各家图书公司都在跟进。在各个销售平台上,朱自清《经典常谈》一书的商品描述已加上“《语文》八年级阅读”“教材配套阅读”等说明。

各个销售平台上,朱自清《经典常谈》一书的商品描述已加上“《语文》八年级阅读”“教材配套阅读”等字样。

销售数据方面,果麦出品的《经典常谈》首印虽只有5000册,但目前加印到第8次,发行量近20万册,出版方表示,随着该书被收入教材,近期还会计划加印。

人民文学出版社于2022年8月推出新版《经典常谈》,但是仅仅在2023年1月这一个月,已经发行了130多万册,1月在京东平台销量环比增长了6.7倍。

人民文学出版社介绍,朱自清《经典常谈》的写作时间在1938到1942年间,于1942年出版。当时朱自清在昆明西南联合大学任教。它的写作,是由当时负责统筹中小学国文教科书编写工作的杨振声建议的。编写这类普及传统经典知识的书籍,其思想来源应该是胡适于1923年发起的“整理国故”运动。

版本上,人文社推出的《经典常谈》以文光书店1946年刊本为底本,全文无删减,最大限度保留作品原貌和时代特色。由于该书已经出版发行了七八十年,学术界在很多领域取得的新进展,为作者当时所不及见。再版时,为保证相关知识的准确性,个别地方采用“编者按”的方式做了补充说明。

人文社《经典常谈》

大家的关注点也聚焦于《经典常谈》是一本怎样的书?

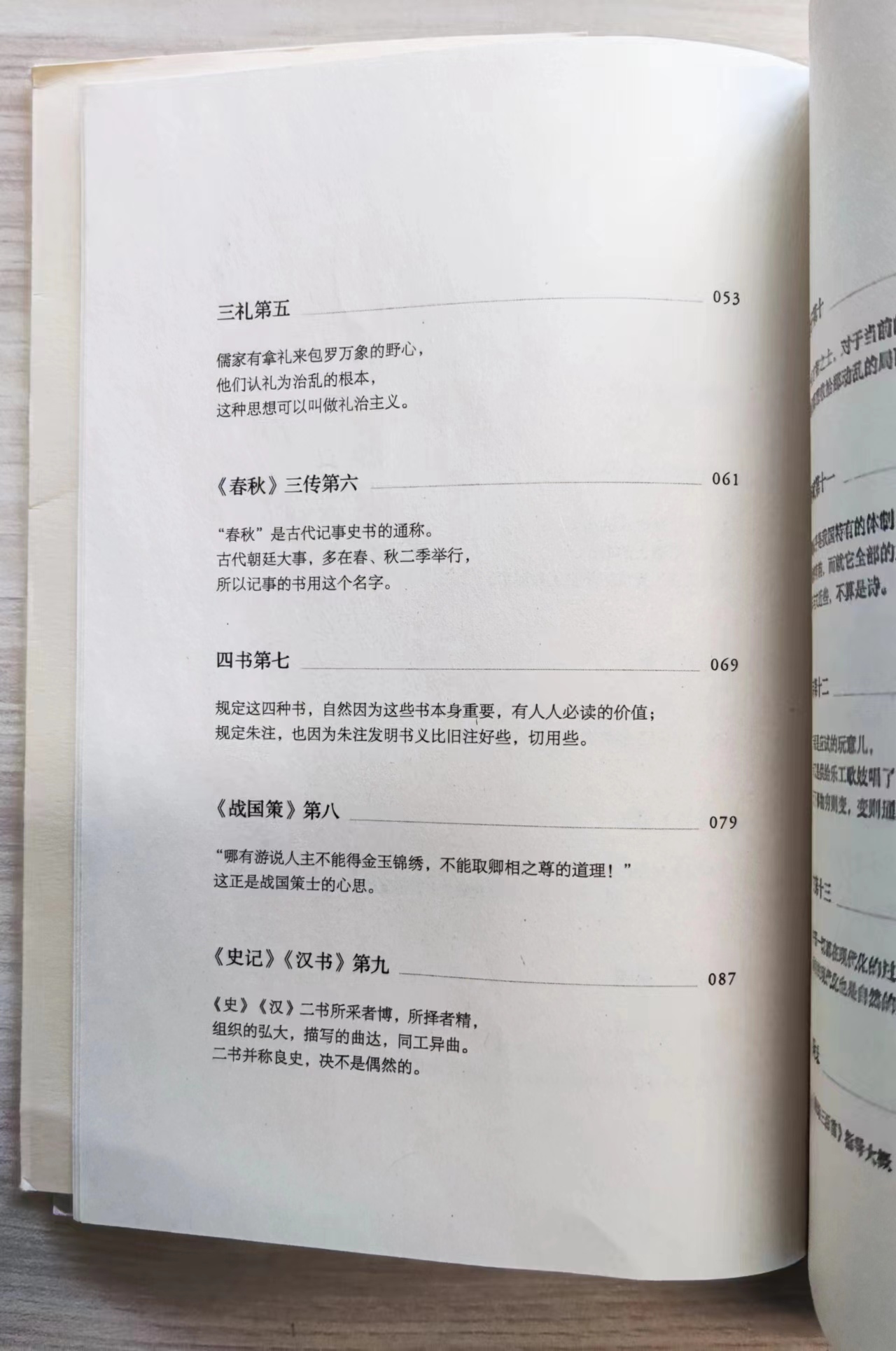

《经典常谈》包括说文解字、周易、尚书、诗经、三礼、春秋三传、四书、战国策、史记汉书、诸子、辞赋、诗、文等十三篇,系统地介绍了中国古代文学的发展与历史脉络,是中国传统文化的启蒙作品。

2022年4月,教育部颁布了《义务教育语文课程标准(2022年版)》后,语文学科增加的核心素养中的一点是“文化自信”。教育部统编中小学语文教科书总主编、北京大学中文系教授温儒敏在之前的一个讲座中谈到“整个中小学所有的课程都要重视培养学生的文化自信”“要通过语文课培养学生对民族文化的认同”。

而朱自清在前言中已经提及,他写作《经典常读》的目的正在于培养读者的文化自信:“经典训练的价值不在实用,而在文化。……做一个有相当教育的国民,至少对于本国的经典,也有接触的义务。”

在这种意义上,《经典常读》更适配于这种教学理念。知乎上一位认证为“历史专业、语文教师”的答主认为:“《经典常谈》弥补了学生在语文学习(特别是古代文学学习)中背景知识不足的缺陷。在现行部编版语文教材中,各学段都选用了一些古代文学经典篇目,比如《<诗经>二首》《<礼记>二则》《曹刿论战》《<论语>十二章》《邹忌讽齐王纳谏》《陈涉世家》等等。在教读这些文章时,由于学生缺乏相应的知识背景,教师需要做大量的知识补充,才能让学生略有领会。但因为没有完整的背景知识体系作为支撑,这种领会也往往是机械的、粗浅的。很多同学对这类文章的学习就是囫囵吞枣、食而不化。而朱自清先生这部《经典常谈》,恰是:‘介绍讲解中国传统文化的基本知识,是学习传统文化典籍(也叫国学)的入门书、打基础书,又是极有学术分量的书。’”

果麦《经典常谈》

我国的古代经典浩繁艰深,而且有文言文与白话文转换上的阅读障碍,读起来十分困难,正如朱自清在《经典常谈》序言中所说:“我国经典,未经整理,读起来特别难,一般人往往望而生畏,结果是敬而远之。”

“在中等以上的教育里,经典训练应该是一个必要的项目。”朱自清认为,为了让更多读者能够接触到,并更容易理解和沉浸于古代经典,《经典常读》书中,朱自清对每一篇都有概括,做到知识上简洁精辟,例如:

《说文解字》:文字可以增进人的能力,也可以增进人的巧诈。仓颉泄漏了天机,却将人教坏了。所以他造字的时候,“天雨粟,鬼夜哭”;

《尚书》:中国最古的记言的历史。“尚”,“上”也,《尚书》据说就是“上古帝王的书”;

《诗经》:诗的源头是歌谣。一个人高兴的时候或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来,给别人或自己听。

《春秋》:“春秋”是古代记事史书的通称。古代朝廷大事,多在春、秋二季举行,所以记事的书用这个名字。

果麦《经典常谈》目录页

同时,朱自清的文字更通俗流畅,以书中解读《春秋》为例,“西狩获麟”的原文其实很简短:

鲁哀公十四年西狩,薪者获麟,击之,伤其左足。将以示孔子。孔子道与相逢见,俯而泣,抱麟曰:“尔孰为来哉,孰为来哉?”反袂拭面,乃歌曰:“唐虞世兮麟凤游,今非其时来何求?麟兮麟兮我心忧!”

而朱自清在本书中,写到孔子见麟而泣的故事时,以读者更容易接受的方式解读:

鲁哀公十四年,鲁西有猎户打着一只从没有见过的独角怪兽,想着定是个不祥的东西,将它扔了。这个新闻传到了孔子那里,他便去看。他一看,就说,“这是麟啊。为谁来的呢!干什么来的呢!唉唉!我的道不行了!”说着流下泪来,赶忙将袖子去擦,泪点儿却已滴到衣襟上。原来麟是个仁兽,是个祥瑞的东西;圣帝、明王在位,天下太平,它才会来,不然是不会来的。可是那时代哪有圣帝、明王?天下正乱纷纷的,麟来的真不是时候,所以让猎户打死,它算是倒了运了。

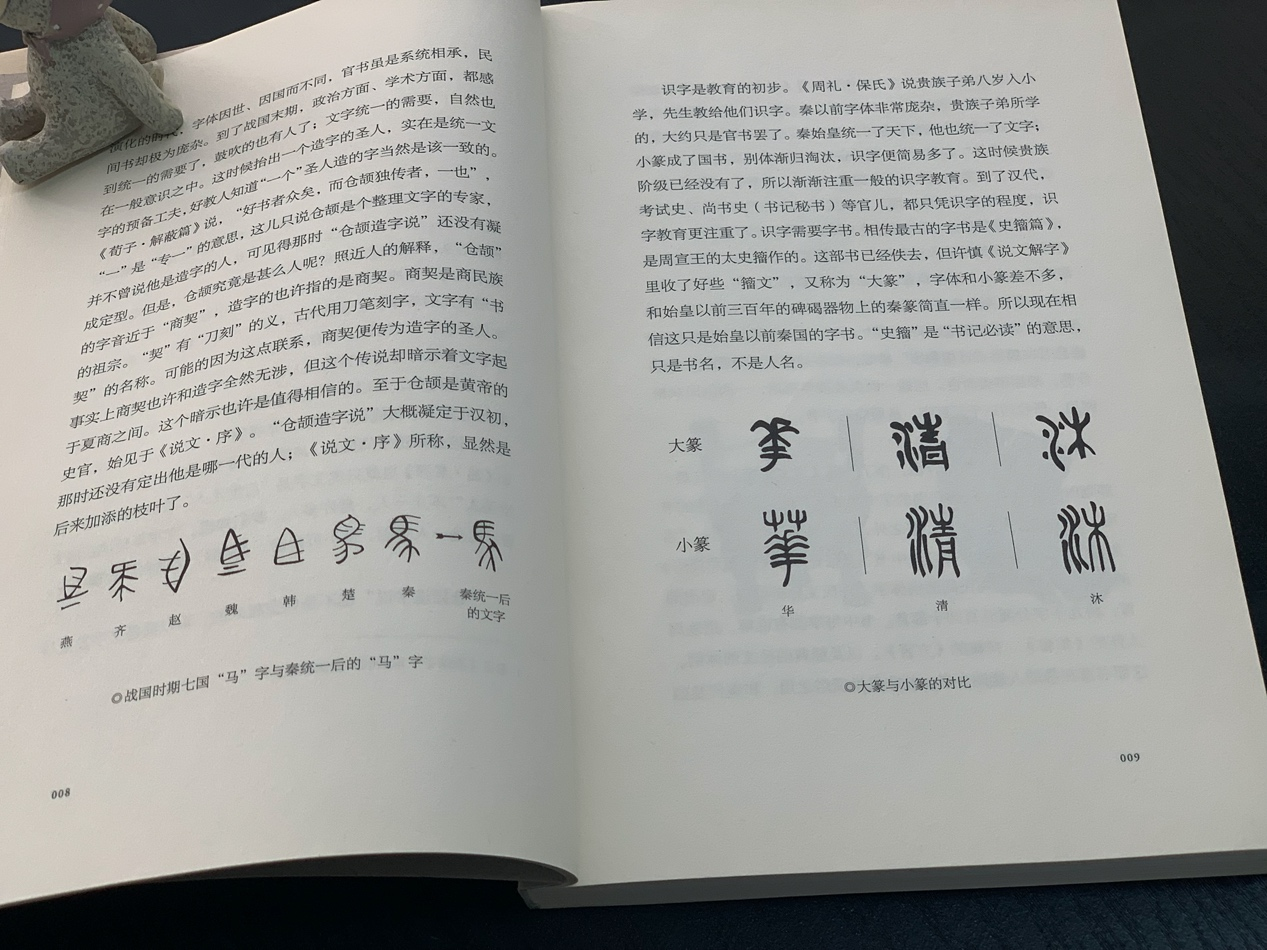

朱自清在《经典常谈》中也非常注意对于庞杂的古代史源流、发展等内容进行总结,让年轻读者们获得一种简明的印象,如对于书体的演变部分,他写道:

秦以后只是书体演变的时代。演变的主因是应用,演变的方向是简易。始皇用小篆统一了文字,不久便又有了“隶书”。当时公事忙,文书多,书记虽遵用小篆,有些下行文书,却不免写得草率些。日子长了,这样写的人多了,便自然而然成了一体,称为“隶书”,因为是给徒隶等下级办公人看的。这种字体究竟和小篆差不多。

到了汉末,才渐渐变了,椭圆的变为扁方的,“敛笔”变为“挑笔”。这是所谓汉隶,是隶书的标准。晋唐之间,又称为“八分书”。汉初还有草书,从隶书变化,更为简便。这从清末以来在新疆和敦煌发现的汉晋间的木简里最能见出。这种草书,各字分开,还带着挑笔,称为“章草”。魏晋之际,又嫌挑笔费事,改为敛笔,字字连书,以一行或一节为单位。这称为“今草”。隶书方整,去了挑笔,又变为“正书”。这起于魏代。

晋唐之间,却称为“隶书”,而称汉隶为“八分书”。晋代也称为“楷书”。宋代又改称为“真书”。正书本也是扁方的,到陈隋的时候,渐渐变方了。到了唐代,又渐渐变长了。这是为了好看。正书简化,便成“行书”,起于晋代。大概正书不免于拘,草书不免于放,行书介乎两者之间,最为适用。但现在还通用着正书,而辅以行草。一方面却提倡民间的“简笔字”,将正书、行书再行简化。这也还是求应用便利的缘故。

朱自清在《经典常谈》序言里,曾表达过他的一个心愿,他希望“读者能把它当作一只船,航到经典的海里去”。叶圣陶在读完《经典常谈》后评价:“因为这本书的引导,去接触古书,就像预先看熟了地图跟地理志,虽然到的是个新地方,却能头头是道。”

果麦《经典常谈》内容页

附:朱自清撰写 《经典常谈》序言

在中等以上的教育里,经典训练应该是一个必要的项目。经典训练的价值不在实用,而在文化。有一位外国教授说过,阅读经典的用处,就在教人见识经典一番。这是很明达的议论。再说做一个有相当教育的国民,至少对于本国的经典,也有接触的义务。

本书所谓经典是广义的用法,包括群经、先秦诸子、几种史书、一些集部;要读懂这些书,特别是经、子,得懂“小学”,就是文字学,所以《说文解字》等书也是经典的一部分。我国旧日的教育,可以说整个儿是读经的教育。经典训练成为教育的唯一的项目,自然偏枯失调;况且从幼童时代就开始,学生食而不化,也徒然摧残了他们的精力和兴趣。新式教育施行以后,读经渐渐废止。民国以来虽然还有一两回中小学读经运动,可是都失败了,大家认为是开倒车。

另一方面,教育部制定的初中国文课程标准里却有“使学生从本国语言文字上了解固有文化”的话,高中的标准里更有“培养学生读解古书,欣赏中国文学名著之能力”的话。初高中的国文教材,从经典选录的也不少。可见读经的废止并不就是经典训练的废止,经典训练不但没有废止,而且扩大了范围,不以经为限,又按着学生程度选材,可以免掉他们囫囵吞枣的弊病。这实在是一种进步。

我国经典,未经整理,读起来特别难,一般人往往望而生畏,结果是敬而远之。朱子似乎见到了这个,他注“四书”,一种作用就是使“四书”普及于一般人。他是成功的,他的“四书”注后来成了小学教科书。又如清初人选注的《史记菁华录》,价值和影响虽然远在“四书”注之下,可是也风行了几百年,帮助初学不少。但到了现在这时代,这些书都不适用了。

我们知道清代“汉学家”对于经典的校勘和训诂贡献极大。我们理想中一般人的经典读本——有些该是全书,有些只该是选本节本——应该尽可能地采取他们的结论;一面将本文分段,仔细地标点,并用白话文做简要的注释。每种读本还得有一篇切实而浅明的白话文导言。这需要见解、学力和经验,不是一个人一个时期所能成就的。

商务印书馆编印的一些“学生国学丛书”,似乎就是这番用意,但离我们理想的标准还远着呢。理想的经典读本既然一时不容易出现,有些人便想着先从治标下手。顾颉刚先生用浅明的白话文译《尚书》,又用同样的文体写《汉代学术史略》,用意便在这里。这样办虽然不能教一般人直接亲近经典,却能启发他们的兴趣,引他们到经典的大路上去。这部小书也只是向这方面努力的工作。如果读者能把它当作一只船,航到经典的海里去,编撰者将自己庆幸,在经典训练上,尽了他做尖兵的一份儿。可是如果读者念了这部书,便以为已经受到了经典训练,不再想去见识经典,那就是以筌为鱼,未免辜负编撰者的本心了。

这部书不是“国学概论”一类。照编撰者现在的意见,“概论”这名字容易教读者感到自己满足;“概论”里好像什么都有了,再用不着别的——其实什么都只有一点儿!“国学”这名字,和西洋人所谓“汉学”一般,都未免笼统的毛病。国立中央研究院的历史语言研究所分别标明历史和语言,不再浑称“国学”,确是正办。这部书以经典为主,以书为主,不以“经学”“史学”“诸子学”等作纲领。但《诗》《文》两篇,却还只能叙述源流;因为书太多了,没法子一一详论,而集部书的问题,也不像经、史、子的那样重要,在这儿也无需详论。书中各篇的排列按照传统的经、史、子、集的顺序,并照传统的意见将“小学”书放在最前头。各篇的讨论,尽量采择近人新说;这中间并无编撰者自己的创见,编撰者的工作只是编撰罢了。

全篇的参考资料,开列在各篇后面;局部的,随处分别注明。也有袭用成说而没有注出的,那是为了节省读者的注意力;一般的读物和考据的著作不同,是无需乎那样严格的。末了儿编撰者得谢谢杨振声先生,他鼓励编撰者写下这些篇“常谈”。还得谢谢雷海宗先生允许引用他还没有正式印行的《中国通史选读》讲义,陈梦家先生允许引用他的《中国文字学》稿本。还得谢谢董庶先生,他给我钞了全份清稿,让排印时不致有太多的错字。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司