- +1

周云蓬,别轻生

原创 最人物出品 最人物

黄浦江边,年少的男孩对妈妈说:“要跳你自己跳吧,我想回家……”

生活的苦,多得难以下咽,对一个突然失明的孩子及其家庭来说,雪上加霜。于是那一年,走投无路的母亲,带着步履维艰的孩子来到江边,打算了却一切。

这个孩子失去了光明,注定余生孤独。但当江风吹过身体,他决定去热爱这残破而滚烫的生命。

他叫周云蓬。

1995年,25岁的周云蓬从沈阳来到北京,在圆明园的画家村租了一间小房子……

在这里,他认识了张慧生。

张慧生是一个吉他老师,也是个记琴谱的天才。租住在圆明园画家村的他,人缘极好,家里整天流水宴,酒到浓时,他就开始弹吉他唱歌。

每次,张慧生必唱的是海子的诗歌《九月》。

2001年冬天,张慧生在出租屋用一根琴弦自缢身亡,没人知道原因。

宴席已散,本就不为人所知的他,逐渐被人遗忘,《九月》眼看就要消失,周云蓬挽留住了它。

他为《九月》加了一个明亮、渐行渐远的吉他前奏。“一个叫木头,一个叫马尾”在周云蓬的歌声下,周而复始,苍凉孤绝。

这年,周云蓬31岁,张慧生33岁,海子已经去世12年了。

周云蓬在中间加了两句独白,它源自海子的《怅望祁连·之二》,他认为游牧民族失去家园的悲怆,放在这里挺契合。

“亡我祁连山,使我牛羊不蕃息;

失我焉支山,令我妇女无颜色。”

作词者海子卧轨自杀,谱曲者张慧生悬房梁自缢,歌者周云蓬双目失明。

一位盲人唱两个已故人写的歌,本身就意味深长。因为《九月》,他们共同目击众神死亡的草原上野花一片。

不同于选择自杀的海子与张慧生,自9岁就成为盲人的周云蓬生性乐观,在他的身上有着一种莫名的滚热美好的东西。

“能看见什么,不能看见什么,那是我们的宿命。”

周云蓬与命运,是相逢一笑泯恩仇。

他热爱自己的命运。

周云蓬演唱《九月》

在近期播出的《我们民谣2022》中,周云蓬赚足了听众的眼泪,从《盲人影院》到《九月》,坐在台下的李宇春瞬间破防。

在唱《九月》之前,周云蓬说:

“我只是一个传承者,献给査海生(海子)与张慧生,希望他们平安、快乐。”

那是用生命做注解的作品,周云蓬的声音苍凉辽阔,是活着的力量。

周云蓬一个人,一把吉他,是那么简单,也没有任何的肢体语言,但在他的身上存在一种震撼人心的力量,一开口就将现场的听众拉回到那个诗歌的年代。

《盲人影院》名字来源于卡夫卡:

“每个人都有困境,这个困境就是你的盲人影院。人生活在自己的局限里,没有人是没有局限的。”

其实,周云蓬唱的《盲人影院》就是自己亲身经历过的故事。

9岁那年,周云蓬彻底失明,成为盲人。

他的整个童年充满了火车、医院、手术室与酒精的味道。母亲带着患眼病的他四处求医,父亲留在沈阳上班,维持生计。

一家三口相依为命,母子二人经常会在异乡的医院里,或者乡村的旅馆里,接到来自沈阳的父亲打来的汇款,还有宝贵的全国粮票。

童年时期的周云蓬

从沈阳到上海的绿皮火车需要两天一夜,出发之前,很多邻居跑到周云蓬家,让他的妈妈帮忙带上海的时髦衣服、泡泡糖、奶油饼干。

很多小朋友甚至表示,自己也想有眼病,这样就可以去上海了。

那是20世纪70年代的中国。

留在他眼睛里的最后印象是上海动物园里的大象,在用鼻子吹口琴。

周云蓬后来感慨,自己是在上海失明的,这是上天对他的照顾,“让我看了一眼那年代中国最绚丽的城市,霓虹灯、各种颜色的小轿车、夜航船上奇幻的灯语、外国美女”。

70年代末的上海

他的眼病越治越坏,最终两只眼睛彻底失明。

母亲绝望了,心想这辈子可怎么活,不如一了百了,她带着儿子走到黄浦江边:“咱娘俩一起跳黄浦江吧!”

周云蓬说:“要跳你自己跳吧,我想回家!”

在少年时期,他就显现出一种绝不屈服的斗志。

童年时期的周云蓬与母亲

周云蓬从小没少吃药,路也没少走,最后回到家,眼睛还是失明了。

在沈阳市铁西区小五路的某间小平房里,父母在哭泣,周云蓬记得父亲第一次找他郑重地谈话,仿佛是对着他的未来谈话:

“儿子,爸爸妈妈尽力了,治病的钱摞起来比你还高,等长大了,别怨父母。”

周云蓬有些手足无措,想客气两句,又倍感心酸,最后沉默无言。

这个场景定格在他人生的开始。

周云蓬名字的最后一个字,是他自己改的。他将“鹏”改为“蓬”,像是古代那种没有根的蓬草,随风飘荡,无依无靠。

他会有足够的幸运,趟过人生的曲折吗?

从看见到失明的的距离,无法丈量。

曾经有人问周云蓬:“你9岁就失明,这是否从精神上摧毁了你?”

他回答:“不会的,那时我还没有精神,灾难来得太早,它扑了个空。”

失明的人,安身立命多靠耳朵。

他走在沈阳的街头,拄着盲杖,全凭耳朵听声音辨别位置。

寻找公共厕所也需要靠耳朵,有一次周云蓬误入女厕所,听到一声清脆的尖叫,马上迷途知返。

后来回忆起起这样的窘境,旁人觉得心酸,他却用幽默消解:“听到没看到,不算流氓。”

1980年,周云蓬进入沈阳盲童学校读书。

他开始学习乐器,拉琴唱歌是盲人最古老的职业,也在收音机听中外音乐。

当然,耳朵听到的不只有音乐,还有冷言冷语与嘲讽,甚至仇恨。

有一次周云蓬走在街上,他把路边的自行车不小心撞倒了,车后座的瓶子摔到了地上,他立马向车主人道歉,表示自己可以赔偿。

那个小伙子很愤怒,朝他怒吼:“那是我刚买的一瓶酱油,你赔得起吗?!”

这样的刺激,耳朵比心灵记得更久。

17岁那年,周云蓬在收音机里听到史铁生的小说《车神》,他把听到的都录下来了,天天循环听,最后都能背下来。

其中一句“假如你已经死了,你还有什么可怕”,这句话给了周云蓬莫大的勇气,同为残疾人,他进入到了史铁生的情境中。

史铁生一生都在纠结一个终极性的问题——残疾与死亡。

那时,周云蓬总想着能见一下史铁生真人,与他聊聊残疾人的尊严,还能像正常人一样谈恋爱,甚至调侃人生。

史铁生

高一那年,周云蓬想要退学,父母与老师都极力反对,最终他还是退学了,因为继续下去,未来他只有按摩专业可以选择。

离开沈阳盲童学校后,周云蓬就读于天津残疾人职业学校。

周云蓬的文学作品与歌,源头都在《诗经》与唐诗宋词中。中学时期,盲文书里只有唐诗宋词,他反复看那些诗句,最后成为自己生命的一部分。

1991年,21岁的周云蓬考入长春大学特教学院中文系。读大学期间,他最爱昆德拉的《生命中不能承受之轻》与加缪的《局外人》,拼命长出自己的精神世界。

他教同学一个小时的吉他,对方就帮他念两个小时的书。

文学滋养着他的内心,在不断发酵,他在不断破除人们头脑中对盲人的成见。

大学毕业后,周云蓬揣着父母给的600块钱,背着吉他来到北京,在圆明园的画家村租了一间小房子。

这间房子,没有面朝大海、春暖花开。

这间房子,只是朝北。

房子小到勉强能放一张床,床头有个小方桌,月租80元。

周云蓬在北京街头卖唱,每天能赚个几十块,生意好的话能看见一百元的人民币。

在圆明园,周云蓬认识了张慧生。

相比于海子与周云蓬,张慧生的名字,很多人是陌生的。他没有组过乐队,也没有留下任何录音作品,只有几个当年好友的些许回忆。

张慧生出生于北京郊区,80年代开始做音乐,也做过吉他老师,编写过一套《摇滚弹唱专辑》,大家都亲切地叫他“慧生”。

2000年,张慧生在北京出租屋弹唱《九月》

早在1989年3月,年仅25岁的海子带着四本书,躺到了山海关的火车轨道上,卧轨自杀。

他的遗言只有短短一句话:“我是中国政法大学哲学教研室教师,我叫査海生,我的死与任何人无关。”

这个热烈而悲凉的天才诗人,最终选择在冰冷的铁轨上告终生命。

没人能懂他的内心世界经历了什么,就像,没人能弄懂生命。

诗人海子

海子自杀后,一批文学青年经历了诗歌集体大逃亡,他们就此将自己的肉身与灵魂,裹藏于摇滚乐、校园民谣中。

其中,就有张慧生。

右三戴帽子的为张慧生

他是个记琴谱弹吉他的高手,崔健对他很是欣赏。

张慧生租住在北京圆明园画家村,非常好客,为人快意泯恩仇,大冬天也赤着脚穿一双凉拖,经常和朋友痛饮达旦。

有一年国庆节,北京清理外地人,好多圆明园画家村的人都躲到了张慧生家,他家的院子俨染成了避难的巴黎圣母院。

2001年末,33岁的张慧生在家里上吊自杀,年轻的生命就此结束,身边的亲人朋友都不知道他为何自杀。

认识张慧生的人一致认为,他的身上有一种“80年代”的特别气质,但谁也说不吃那究竟是什么。

张慧生去世后,像个过客般静静消失了。

张慧生

《九月》没有任何现场录音,周云蓬不想让这么好的作品消失,便靠着记忆让《九月》复活。

这首歌经过周云蓬的演唱,让更多的人知道了海子与张慧生,每当这五六分钟的歌响起,这个时代的人就与那个时空的人连接在了一起。

《九月》这首歌,意义非凡。

时间与空间交错,生死纠结。

海子与张慧生会在《九月》与周云蓬重逢,他们一个叫木头,一个叫马尾。

有人说:“海子与张慧生都自杀了,周云蓬活得很好很好。因为前者看不开,后者看不见。”

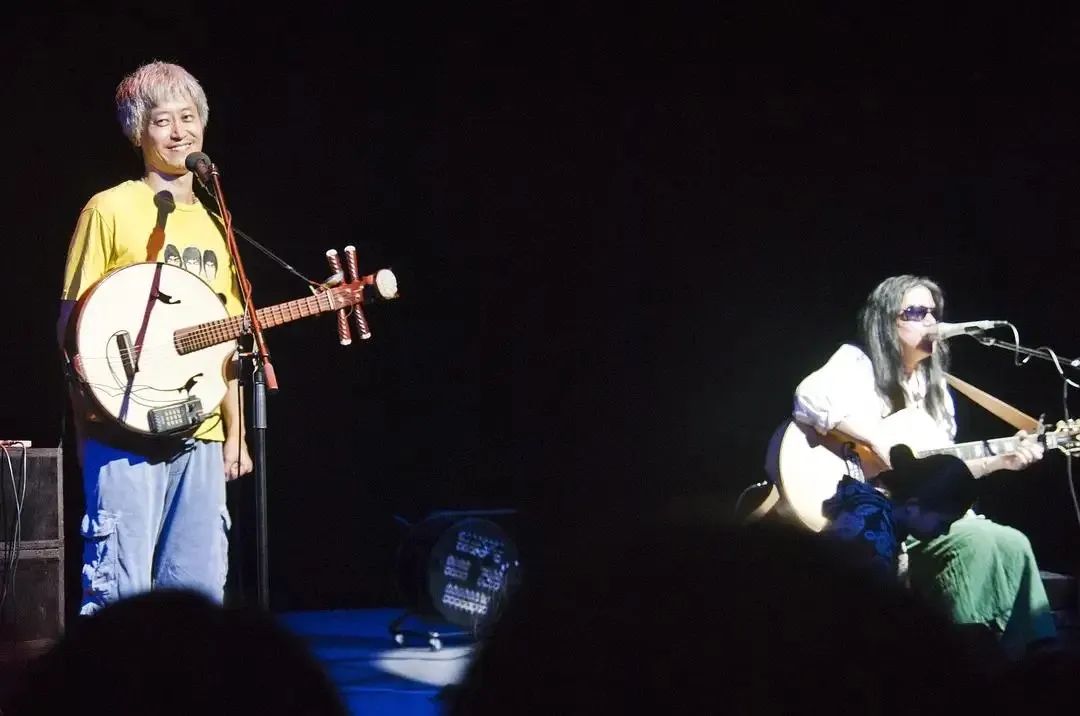

《九月》这首歌,周云蓬是在小河家北七家地下室写的,天气很冷。两个人坐在一起,琢磨着后面怎么处理。

周云蓬回想多年前在圆明园画家村张慧生的歌声,并加入自己的元素,其中也有小河的心血。

不过这首歌从一开始录制到现在,小河从来没有唱过,“我没听到过任何人能比云蓬唱得好”。

小河与周云蓬

2004年,34岁的周云蓬才发行自己的第一张专辑《沉默如谜的呼吸》,其中一首《盲人影院》讲的是他自己。

“有一个孩子,九岁时失明,常年生活在盲人影院,从早到晚听着那些电影,听不懂的地方靠想象来补充。”

失明的灵魂更自由,更纯粹。

“我们烧自己的房子和身体生起火来,解开你红肚带,撒一床雪花白,普天下所有的水都在你眼中荡开。”

周云蓬虽眼睛看不见,但他必然是一个充斥着爱的个体,才能用他的耳、鼻、手与他的心,将所有感受形容得如此犀利但美好,将爱情写得如此纯洁又直白。

2008年,周云蓬和一个作家恋爱了。

她的名字叫绿妖,做过报纸、时尚杂志编辑,因为文字而在圈内小有名气。

绿妖

两人的相识源于一次采访。

当时绿妖还是一名编辑,到现场采访周云蓬,长达3个月的采访结束后,两人谈起了恋爱。

为了爱情,原本在北京拥有一份体面工作的绿妖,跟随周云蓬南下,到了绍兴。

周云蓬曾如此形容过绿妖:“她不仅是我的爱人,还是拐杖,手,眼。”

绿妖与周云蓬

绿妖在男友周云蓬的人生,承担了很多角色:女朋友、个人调音师、摄影师、生活助理、经纪人……她成为他的拐杖。

曾经在接受柴静采访时,柴静好奇绿妖为何会选择与周云蓬在一起,她说:“王小波小说里写,一辈子很长,要跟一个有趣的人在一起。”

柴静追问:“就为了这个吗?”

绿妖:“有趣多难啊。”

柴静与周云蓬、绿妖在绍兴吃午饭

那几年,周云蓬的每一步路,每一顿餐,都经她手。

一个文艺女青年与一位盲人歌手恋爱,勇敢、纯粹、诚实。

绿妖的同事说:“她辞职时,我以为跳槽去哪,原来是跟周云蓬恋爱了。当时很佩服她的选择和勇气,一度也羡慕神雕侠侣……”

他们一起写作、唱歌、旅行,过着让旁人艳羡的小日子。

绿妖与周云蓬

周云蓬在北京生活了十五年,但他知道,即便自己再住上一百年,也依旧是个外乡人。

生活成本过高,物价、房租、堵车、雾霾……周云蓬对气味很敏感,空气不好会不停咳嗽。

北京太大太骄傲,他决定离开。

2010年,周云蓬与女友绿妖离开北京来到浙江绍兴,这个比北京天通苑大不了几倍的南方小城。

绿妖与周云蓬

他们住在戒珠寺的旁边,那曾经是王羲之的老宅。房后有一条绿色的河,周云蓬坐在河边的石头上随手拨弄。

这里环境宁静,很适合创作。

绍兴

在离他住处一百米处,有个小酒馆。

老板早晨将所有饭菜做好,埋在地下的酒缸装满醇香的老酒。只要饭菜卖完,就立马关门。

周云蓬和绿妖去这家小酒馆吃饭,一盘油豆腐烧肉、一盘茭白,还有一盘洋芋、两碗米饭、一碗黄酒,结账25元。

在绍兴,周云蓬和绿妖过着神仙般的惬意生活,他的《不会说话的爱情》也获得2011年度人民文学奖诗歌奖。

周云蓬在《不会说话的爱情》里唱:“我们最后一次收割对方,从此仇深似海。”

爱情不过是不切实际的幻想。来得快,去得也快。

他们分手了。

绿妖与周云蓬

周云蓬与绿妖是体面分手,没有狗血剧情,也没有仇深似海。

绿妖对周云蓬只留下四个字:“多谢,圆满。”

2012年,与周云蓬分手后,离开绍兴回到北京的绿妖,没有过度悲伤,只是对朋友说:“我是绍漂失败回北京了。”

爱情,只是有趣是远远不够的。

分手的原因,两人都从未提及。周云蓬与绿妖不喜欢仇深似海。

绿妖与周云蓬

分道扬镳后,生活还要继续,周云蓬继续在用自己的方式与这个世界碰撞,是倔强地生长的存在。

他在“永远年轻,永远热泪盈眶”后面加了一句“永远不听话”,他愿意见招拆招,这样才不会被什么所绑架,包括爱情,包括自我。

罗永浩在十几年前,为周云蓬的书《春天责备》作序:

“后世的中国音乐人可能很难相信,在那个卖唱的艺人要被抓去刁难盘问,游吟的诗人要被查一种‘暂住证’的艰难岁月里,有过这样一个双目失明的血肉之躯,背着一把破琴孤身上路,喝着酒,抽着烟,躲着警察,泡着妞儿,拮据时偶尔逃着火车票,唱遍了这片土地的山山水水和角落。”

周云蓬身在各地漂泊,心里总是惦念着自己那远在寒冷沈阳的父母。

在母亲70岁时,周云蓬给她换了个八十多平米的大房子,窗外是湿地公园,好景色尽收眼底。

母亲很喜欢,过春节,许久没有联系的亲戚,她都要想尽办法把人家请到家里来,带着人家参观客厅卧室洗手间,还要特意解释房子不是租的,是儿子买的。

事后,母亲给周云蓬打去电话:“儿子啊,他们都说全沈阳亲戚中,属咱家的房子最敞亮了。”

周云蓬在沈阳演出

2013年,43岁的周云蓬离开绍兴,来到大理。

大理的温暖与幽静,让他想为自己多年的流浪生活画上句号。

周云蓬独自坐在露台上,左手一杯普洱茶,右手一杯木瓜酒,前有洱海,后有苍山,阳光大方地照在身上,他感到满足,没有一丝阴影。

在大理,周云蓬定居了,他有很多朋友:小河、张玮玮、郭龙、张佺、吴吞……

周云蓬与小河

周云蓬喜欢张玮玮那首世界名曲《米店》,在他眼里,张玮玮是民谣界中忧伤的手风琴手。

在故乡兰州,只要深呼吸,张玮玮就能单凭嗅觉嗅出两条街外的的拉面馆是否正宗。

这样一个北方汉子,却写出一首歌,背景是南方的米店。

2003年 张玮玮拉手风琴(摄影:安娜)

“三月的烟雨,飘摇的南方,你坐在你空空的米店。你一手拿着苹果,一手拿着命运,在寻找自己的香。”

《米店》是实实在在的爱情,葡萄枝嫩叶般的家、清贫的工作、码头上的小船……

90年代,张玮玮在北京的河酒吧认识了万晓利、小河、张佺、周云蓬等人,他发愤练习手风琴,成为“野孩子”乐队的成员。

周云蓬、小河、万晓利唱《这一切没有想象的那么糟》

紧接着,张玮玮也加入了小河的“美好药店”乐队,时常客串左小祖咒、钟立风等人的乐手。

有一天,小河在公交车上对张玮玮说,有一个叫周云蓬的人对他说:“人生就像坐公交车,有的人就是要在这站下,有的人在下一站,有的人在终点下。”

没多久,张玮玮就和周云蓬在河酒吧相遇了,他们有了坐上同一辆公交车的交情。

上图为周云蓬,下图为张玮玮与万晓利在河酒吧

张玮玮是民谣界的小灵通,为人随和。

如今的张玮玮,戴上了眼镜,温文尔雅,长得越来越像蔡元培了。

后来,他也离开了北京,去到了大理,发行了自己的首张个人音乐专辑《白银饭店》。

2020年夏天,在一个演出现场,张玮玮侧着身,仔细地帮周云蓬调琴。那个画面感动了很多人,彼时距离两人相识已经过去了二十多年。

张玮玮与周云蓬

这些老朋友们惺惺相惜,走到了现在。

上图为周云蓬与小河

下图由左到右:万晓利、周云蓬、小河、张玮玮

周云蓬也依靠自己的才华摆脱了穷困,走向了更远的地方。

从北京、绍兴、大理、腾格里、拉萨,到伊斯坦布尔、法国、土耳其、纽约……

他说:“我到处走,写诗唱歌旅行,并非是想证明什么,只是我喜欢这种生活,喜欢像水一样奔流激荡。不过绿皮越来越少了,现在都是飞机高铁的时代。”

很多写诗唱歌的人不问俗事,周云蓬不同,他关心俗世,面对公共性问题也是从个人出发。

当余秀华被杨储策纠缠污蔑时,作为好友的周云蓬送去关心:“秀华啊,哪怕和臭虫蟑螂同居一室,也不可与化妆成人形的物种谈感情呀!”

犀利又戏谑。

“有人伤害了你的朋友,或者伤害了你关心的人,你也觉得很疼痛,疼痛和幸福都扩大了。”

周云蓬的心很软,不会先锋到把时代远远抛在身后。

余秀华与周云蓬

命运总爱捉弄普通人。

2016年,周云蓬突发脑血栓。

他为此戒掉了烟酒,开始注重健康。意识到自己的局限性,是年龄与疾病所带来的变化。

因为脑梗手术,周云蓬剪去了长发。他觉得挺好,长头发洗起来麻烦。

他整个人看起来清爽利落,身材也变得瘦削。

周云蓬对当下的年轻人建议道:“不要喝酒,不要熬夜,好好养生,身体好是第一位的,精神有没有无所谓。”

后来,一只名叫熊熊的导盲犬加入到了周云蓬的生命中。

他们每天早晨一起散步,回到家后,周云蓬就练琴写作,傍晚再带着熊熊出去转一圈,晚上几乎不熬夜,过着日出而作日落而息的生活。

自从有了熊熊,周云蓬散步也可以去更远的地方,熊熊可以带他回家。

周云蓬与熊熊

周云蓬形容自己与熊熊是相依为命的关系,“它身上那种柔软和温情,比和人相处舒服”。

他带着熊熊去外地演出,周云蓬会和餐厅打好招呼,要给导盲犬带吃的,他会拿一些煮鸡蛋、地瓜、没盐没刺的烤鱼。

等熊熊吃好之后,周云蓬才去吃饭,他会说:“爸爸出去打猎,你等着。”

周云蓬与熊熊

夏天到南方演出,周云蓬舍不得带上熊熊,天气炎热,他怕熊熊遭罪。

“路面热了就会发烫,它又没有鞋。你看天热时,狗都不爱出门,烤脚,它们会很痛苦的,就像人赤脚走在锅底上。它那么厚的毛,就像穿了一个裘皮大衣。它还是在大理凉快。”

后来母亲也从家乡沈阳搬来了,他们一起住在大理的山里。

母亲很喜欢院子里各种颜色的花,冬天一点都不冷,可以不用裹那么多层棉袄。

周云蓬很喜欢吃母亲做的蒜茄子和亲手和面包的包子,他的冰箱里塞满了各种馅儿的包子,一年四季都饿不着。

吃过晚饭,坐在院子里,母亲对周云蓬说:“我年轻时算命,人家说我将来老了,要享我儿子的福,啥也不用愁。”

周云蓬与母亲

周云蓬露出笑容,也不由得想起9岁那年,站在上海黄浦江的桥上,母亲要拉着自己一起跳江的桥段。

如果当年自己随母亲一起懦弱地跳了,就是另一个故事了。

幸好,他们拥抱了生活这条河流。

如今52岁的周云蓬不再是只身打马过草原,他有熊熊与母亲的陪伴,还有同在大理生活的好友。

一切看起来都是如此平淡而幸福,可是任何旁观者都无法体会,他作为一个盲人是如何走过这些年的,他的艰难,常人无法想象。所谓的感同身受,其实都是隔岸观火。

周云蓬与熊熊在大理

周云蓬总是云淡风轻地讲述自己的过往,他擅长把自己的故事无情地剖析开来,去除其中最难熬的痛苦,只留下让人乐的地方,在他的身上有着一种莫名的勇气。

曾经为了生存,他参加过残疾人艺术团,到学校、镇上演出,团里让大家唱煽人泪下的歌曲,台下的观众哭得泣不成声。

对漂泊无定的周云蓬来说,艺术团的工资可观,但他不喜欢那个气氛,不喜欢被同情。

周云蓬是明眼人。

他波澜壮阔的人生还在行走着,他说自己至今无儿无女,这条河一眼能看到尽头了。

十年前,熊熊与母亲还没来到大理,周云蓬自己过的春节。

除夕之夜,一锅热气腾腾的白米饭,朋友送的大块腊肉炖烂糊了,一瓶红酒,两瓶德国黑啤酒。有酒有肉,他自己弹琴,唱给自己听。

冬天的风从苍山上刮下来,周云蓬左手与右手碰杯,把自己灌醉了好几回。

周云蓬与命运是朋友,命运的事情他管不了,不过是相逢一笑泯恩仇。如今的他如同那一碗腊肉白米饭的陈香,让人安心。

一觉醒来,依旧面朝洱海,即将春暖花开……

原标题:《周云蓬,别轻生》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司