- +1

贴苏州桃花坞木版年画,欢欢喜喜过新年

原创 梃梧 吴文化博物馆 收录于合集 #江南风物 26个

“桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙。桃花仙人种桃树,又折花枝当酒钱。”是江南四大才子之中的唐寅居住在桃花坞时所写之作,灵动似幻的描写推动此地更加走进全国游客的视野。

而桃花坞之名,起于北宋,原是官员章楶在苏州城北筑建的庄园,占地约七百亩,因植桃树千株,便以桃花坞别墅称之。而后,章家人不断加以修葺,把池沼、楼台、花草、树木镶嵌其中,使其曲折不过十余里,却引人入胜,游人纷至沓来,桃花坞遂名声大噪。但至南宋建炎四年(1130),金军南下,桃花坞惨遭毁坏,往日风景被摧毁大半,待到绍兴和议达成,才得以保存部分旧观。

之后的重建,并未按部就班的复刻,而是使之更具人间烟火气,至清代中叶,除城隈多池塘外,其余渐呈现街巷纵横,坊肆相连,亭台楼榭融入其中的景象,由此孕育了独特的民间文化,其中最为有名的可数桃花坞木版年画。

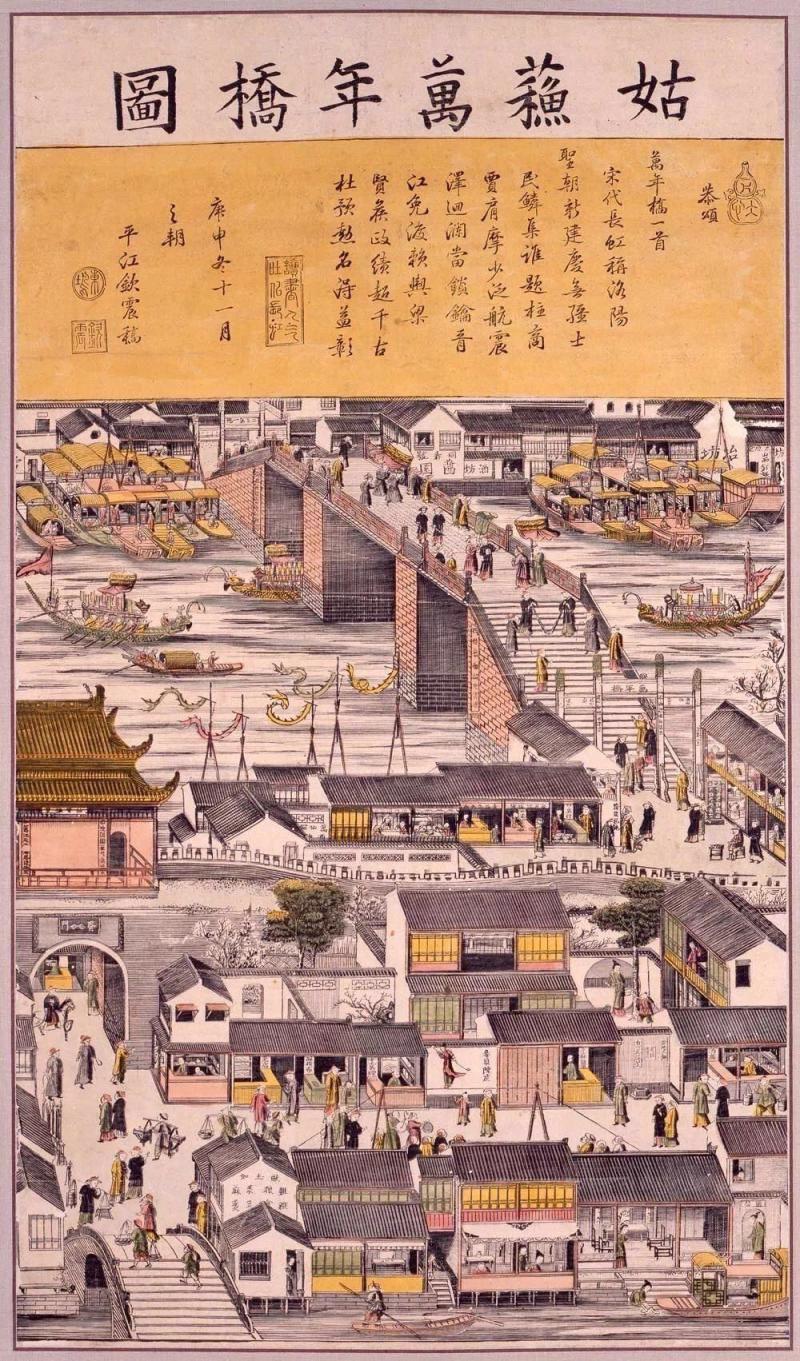

《姑苏万年桥图》,墨版套色,92.3x53.5cm

清乾隆 日本神户市立博物馆藏

一

姑苏迎新特色:桃花坞木版年画

年画,中国民间绘画艺术之一,起源于古代的“门神画”,与百姓的年节生活密切相连,具有装饰和审美之功。而作为民间艺术,各个地区的年画自然各有特色,桃花坞木版年画就以刻绘精美、色彩绚丽著称,广受百姓喜爱,不仅畅销江南各地,甚至销售海外华侨聚居地,至今仍具影响力。

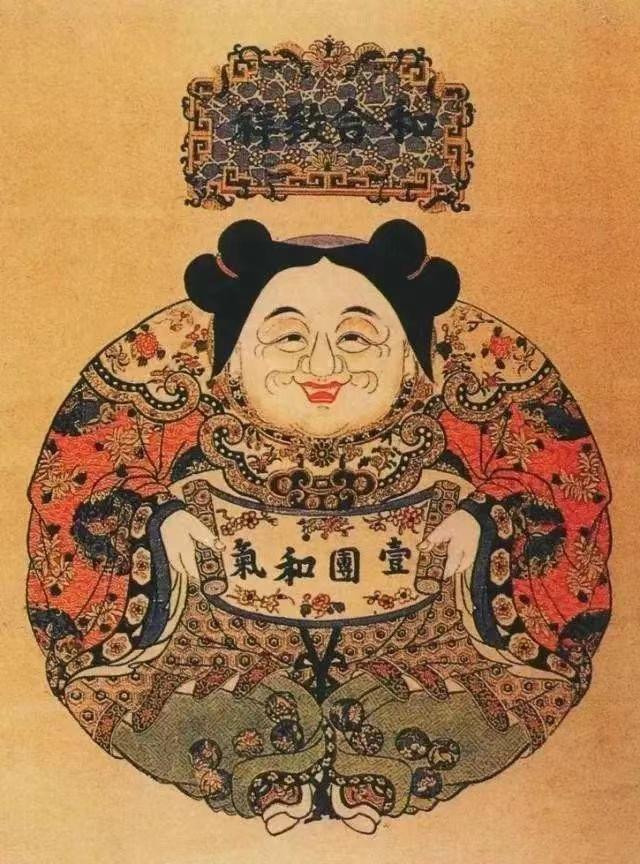

桃花坞经典年画《一团和气》

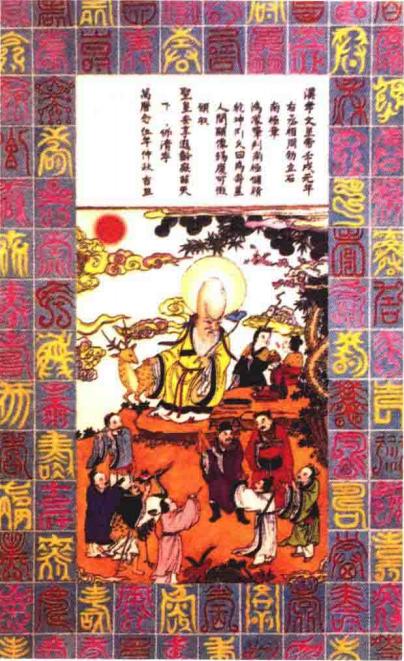

苏州木版年画起源较早,但具体时间已不可考,原因有二,一是年画是一种年节性产品,每年都需更换,故极少保存,二是缺乏记载,故在历史车轮的翻转下无从追溯其根源。不过,业界大多数学者都认为最晚在明代中叶就已发展起来,以由嘉靖十五年(1536)苏州年画作坊刻印的《皇明一统地理图》和流传到日本的题有“万历念五年仲秋吉旦”(1597)的苏州木刻年画《寿星图》得以为证。且除此以外,苏州在明代以后还是全国的版刻中心,这更说明明代是苏州木版年画走向成熟的关键时期。但可惜的是,明代苏州早期的木版年画,基本不存,被毁于兵火战乱之中。

《寿星图》,引自张适著《符号江苏·口袋本 苏州桃花坞木刻年画》

而桃花坞木版年画的出名,也在明末清初达到鼎盛,那时苏州的年画作坊有五十多家,主要都分布在苏州城外山塘街和城内的桃花坞一带,代表作品有《姑苏万年桥》《姑苏阊门图》《三百六十行》《百子图》和《一团和气》等,出产量达到了每年百万张以上,畅销海内外。据专家考察,此时期苏州桃花坞木版年画传入日本以后,对其民间的风俗画且同为版画的“浮世绘”艺术有着相当大的影响,推动了日本版画艺术的发展。

至清朝康熙、乾隆年间,桃花坞木版年画进入全盛期,史称“姑苏版”,呈现出中西融合的艺术特点。此一时期,由于商贸往来的密切和君主的开明,中西交流的领域更为广阔,美术领域也被囊括,故年画创作受到了西方美学的熏陶。技艺高超的苏州匠人们在绘刻过程中融会中西,创造性运用透视大小、光线明暗等技法,使这一时期的年画还带有西方铜版画的意味。

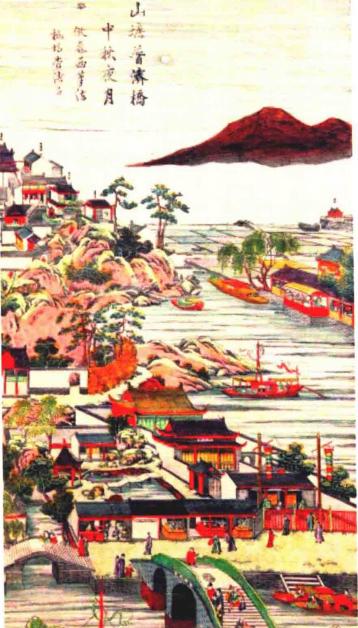

不过,这样的风格的作品也只延续了百年不到,便由于种种原因而被“遗弃”,但不容置疑的是此风格在年画史中确为绝无仅有,其完美呈现了艺术融合的多种可能性,创造了独树一帜的风格,使西方技艺融入中式古典也毫不违和。值得庆幸的是,现存作品中还幸存几幅此风格的年画,像《山塘普济桥》和《全本西厢记》,其中还可见“仿泰西笔法”和“仿泰西笔意”的题款。

《山塘普济桥》,引自《苏州桃花坞木刻年画》

艺术的发展延续,与其所处社会环境有着莫大的联系,牵动着其繁荣与衰败。而晚清社会在国内外多方力量的碰撞下,迎来了社会动荡,故对于苏州年画的发展产生了莫大的影响。太平天国末年时,清兵为围剿太平军,在山塘、枫桥一带烧杀抢掠,使处于这一地带的年画作坊都化为灰烬,不少精美的作品、工具都都葬身于火海之中,苏州年画遭受了巨大的灾难。不过,幸得桃花坞地区损坏并未太过严重,故当时无处可去的工艺匠人们得以前往桃花坞重新开始,这也是为何苏州年画后以桃花坞年画著称的原因所在。

但桃花坞木版年画的发展也并未就此走向顺利,一是鸦片战争以后,上海兴起的石印版画,抢占了苏州年画的部分市场;二是外销订单由于战争和国内闭关锁国的政策,已经完全中止。故一时之间,桃花坞年画陷入了发展困境,但匠人们并没有自甘堕落,他们发现可以通过转变自己的销售对象来扭转局面,即向不断壮大的市民阶层进行售卖。而那一时期市民阶层往往消费能力有限,这就意味着年画的价格必须下降,毕竟薄利才能多销。

故为了吸引购买者和降低成本,苏州年画匠人们开始选用通俗画,同时将刻印工艺简化,不使用精细的排刀法,线条变得粗犷,使套版的数量减少,从而降低人力和工具成本。通俗的年画内容确实也更受百姓喜爱,能够吸引其购买,故此时期桃花坞年画的创作题材不断丰富,大致可分为小说戏剧类、风俗时事类、吉祥喜庆类、祈福禳灾类和其他,当时还兴起了一批著名的年画作坊,有“王荣兴”“窦彩芳”“吴锦增”“吴太元”“陈同盛”等,据说若是在年前的时候,有些作坊面前还会排起长队,可见苏州年画的转型之路是成功的。

不过,好景不长,待到抗日战争爆发以后,苏州年画又遭遇了毁灭性的打击,之前熙熙攘攘的年画作坊,在抗战胜利之后只剩了“王荣兴”“朱荣记”和“朱瑞记”三家,可以说是元气大伤,亟待恢复。

二

匠心传承:传技承艺,推陈出新

20世纪50年代,桃花坞年画迎来了新的生机。为使桃花坞年画的发展回归正轨,苏州市文联组织对年画进行了调研,挖掘整理了一百余套清末旧版的苏州年画遗存,并聘请吕宗渭先生进行重新印刷,再通过展览宣传,推动桃花坞年画重新走进人们视线,以扩大年画的影响。

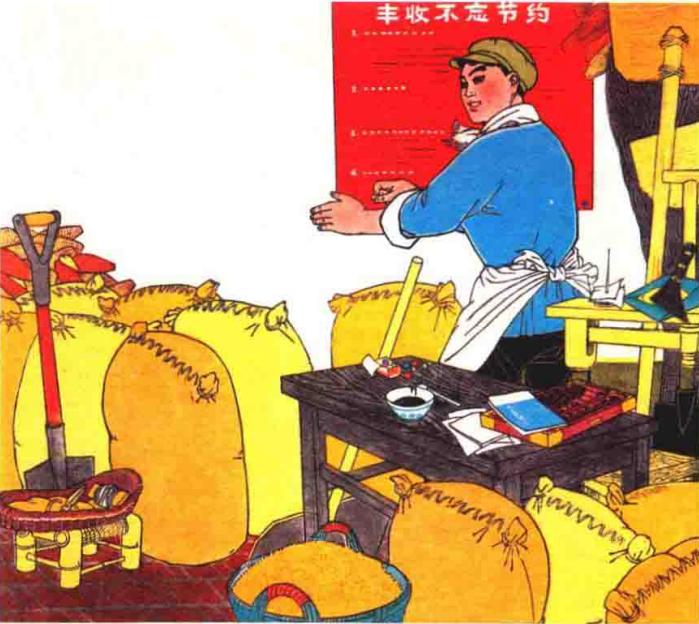

1956年,更是朝向专门化发展,桃花坞年画仅存的“王荣兴”“朱荣记”和“朱瑞记”三家年画作坊合并,组成了苏州桃花坞木刻年画合作小组,推动旧版印刷年画的专业生产销售。到了1958年,合作小组并入了苏州文化美术工艺厂,那年生产的年画,不仅有从传统年画中挑选出的四十五套,还有结合人民生活创作的《庆丰收》《渔家乐》等新一批年画。

《风华正茂·丰收之后》,引自《苏州桃花坞木刻年画》

但匠人们并不止满足于题材的创新,他们还在制作工艺上争取发展。于是1959年,在苏州桃花坞木刻年画社成立之后,匠人们开始尝试胶版印刷。相比之下,胶版印刷比木版印刷显色度更好,印制出来的年画色彩饱和度也更高,更富层次,且不易褪色。所以之后四十年里,苏州年画便呈现胶版印刷和木版印刷并存的情况,但前者毕竟还是比后者少了些刀工,也不那么具有立体感。而时间来到1963年,经过短短几年的发展,年画社的成员也已发展至70余人,可以说发展速度是十分迅猛的。

可发展的道路是曲折的,到了60年代末70年代初,由于不可控因素,桃花坞年画社一度与漆雕厂、雕刻厂合并。不过把相通却不相同的艺术捆绑在一起,终究是挤压了各自独立的发展空间。

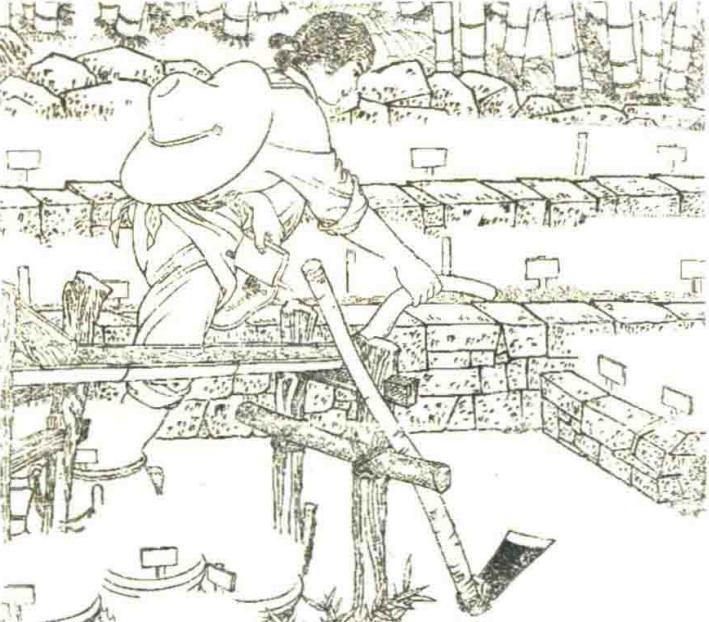

至1969年,年画社更是遭遇了全面停产的冲击,据有关描述,那时不仅一百多套旧版被遗弃至腐烂,相关工作人员也被全部调离转行。而这对于一门需要长期精雕细琢的工艺而言,打击之大可想而知。在此期间,只在1974年,在钱缨的推动下,由原年画社工作人员王祖德、刘振夏、温尚光和叶金生四人在两年内创作了以《风华正茂》为名的一套十二幅系列组画。此后,至1979年,桃花坞年画社才得以复社,附设于苏州美术研究所之下,而到1981年,才脱离研究所真正独立。

《风华正茂·山泉育苗》,引自《苏州桃花坞木刻年画》

此时,已经是80年代了,为适应新的审美形式,年画社顾不得养精蓄锐,立马投入了“新年画”制作之中,将印刷的颜料由染料换成了水彩颜料,使色彩变得清秀淡雅,创作主题也变得更贴近苏州自身的地域特色,引得前来苏州游玩的游客纷纷购买,这无疑给刚刚恢复的年画社带来了市场。

到了1985年,桃花坞年画社又被并入艺石斋,不过其像往常一样有序进行着生产创造工作。可随着桃花坞年画市场化的日益发展,问题也越发暴露出来,即胶版年画的市场份额远远多于木版年画,原因也不难猜测,与胶版年画的价格较低有关。渐渐地,年画生产的重心就落到胶版年画上,挤压了木版年画的生存空间,导致木版年画的工作人员不得不另谋生计,到世纪之交时,桃花坞年画社已经可以用凋敝一词来形容了。

但就像陆游说的“山穷水复疑无路,柳暗花明又一村”一样,逆境之后终会迎来新的出路,年画社里坚持传统手艺的谢晓飞和房志达等老师傅在新世纪来临之后迎来了转机。2001年,苏州工艺美术职业技术学院吸收了苏州桃花坞木刻年画社,将教学、科研与产品开发、销售相融合,以开创性的方式为桃花坞年画传承和售卖注入活力,推动其良性发展。

而后于2006年,苏州市又推动建设了苏州桃花坞木刻年画博物馆,对桃花坞年画进行文化宣传。虽然两者看着好像并未有关联,但实际上确是环环相扣,都负责桃花坞年画在新时代的延续。职业院校在于挖掘年画之“深”,把桃花坞年画的深意展现给世界,并结合时代元素创造出“新年画”;而博物馆则在于推介年画之“广”,在展馆中陈列那历史的记忆,成为本地人和外地游客了解桃花坞年画的媒介。

除此之外,官方还于2003年将“苏州桃花坞木版年画”纳入中国民族民间文化保护工程项目之一,于2006年列入首批国家级非物质文化遗产名录,可以说苏州桃花坞木版年画越发得到重视。但随着城市化的进程越发加快,年画粘贴的家庭好似变得越发的少,故这更突出了现阶段加强苏州桃花坞年画创造性转变的重要性。

近年来,以桃花坞年画为元素的文创产品,像丝巾、钥匙扣、茶具、冰箱贴等被推向市场,收获一众好评。可见江苏文化符号之一的桃花坞木版年画以新方式让人们了解是颇具效果的,不仅提高了年画的知名度,还扩大了受众面。

所以可以说,对于现代的苏州桃花坞木版年画来说,传技承艺,推陈出新都很重要,唯有如此,才能让这几百年的技艺一直流传。

三

独特技艺:绘刻印相之功

苏州桃花坞木版年画是在雕版印刷基础上产生的,主要包括绘稿、刻板、印刷、开相四道工序。看似简单的步骤,却非一人之力能够完成,必须由画师、刻板艺人和印刷艺人分工合作,才能制作出效果最佳的年画,显现出与一般手绘年画不同的肌理美和色彩美。

绘稿是桃花坞年画制作的第一步,与手绘年画不同,木版年画的绘稿是十分讲究的,不仅要符合绘画主题,还要考虑木刻年画的制作特点。首先,得考虑刀工,木版年画之所以能呈现独特的肌理美就在于木板在刻刀的精雕细琢下展现的立体感,所以对于线稿的设计线条的流畅度有一定要求,有人说是要体现出“刀趣和木味”,倒是十分贴切;其次,对于画作的细节之处要求精益求精,不可模糊衔接之处,否则在刻版时则会可能会出错,毕竟木刻年画是不像纸质绘画一般可以修改,若有差错,只得全部重来;最后,木版年画线稿的上色也得注意,不要上错色,且框架内的配色须得和谐统一。

《绘稿》,引自《苏州桃花坞木刻年画》

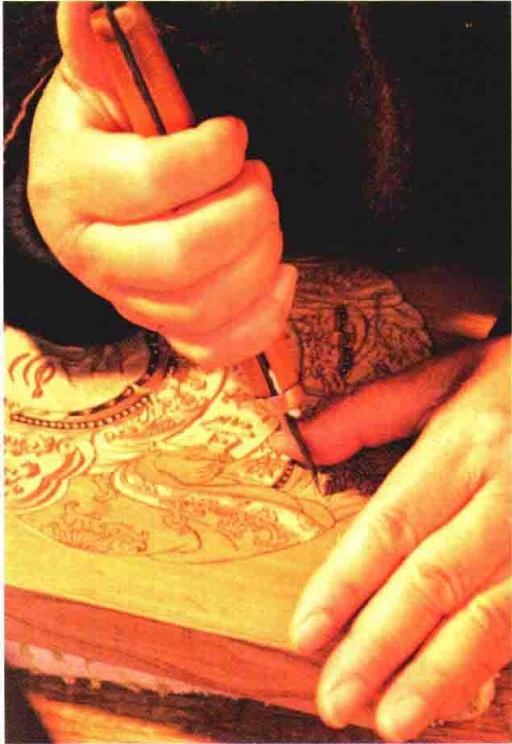

第二步是刻版,为年画制作的最重要一步。桃花坞年画属于木版凸印版画,板材为木板。由于一幅木版年画刻版的完成需要时间周期较长,为提高效率,能工巧匠们往往选择耐印度高和吸、释墨性均匀的木材,其中梨木和枣木是当之无愧的上佳木材。

另外,一幅成品桃花坞年画的成功印刷,采用的是多色套版刻制,即一套勾勒墨线,其余套为套色版,数量由年画颜色板块数决定,往往为五至六块。刻版艺人先依次将提前绘制好的墨线稿和色稿上样粘贴在版面上,接着临摹画稿分别刻制墨线版和色版。在刻法上,桃花坞年画讲究有序,木板一上刻桌,便只能平放,不得颠倒或侧放,雕刻顺序也必须严格按照从上至下、从左到右,否则则容易损坏笔意,亦或是刻错。待到点、线、面全部刻完以后,才能进行敲底,把版面空白处用凿剔光、推平。

所以在整个刻制过程中,对于刻板艺人的技艺要求是十分高的,因为刻版并不是完全复制画稿,还得考虑印刷需要,故在实际刻印中还得调整线条粗细,以确保印刷出来的年画线条均匀干净,没有断续或是大块墨迹出现。而刻版艺人若想掌握这样的分寸,只得勤学苦练,所以每一张木版年画凝结的都是他们几十年的功底。

《刻制》,引自《苏州桃花坞木刻年画》

第三步则是印刷,也是一道较为繁琐的工序。正如上文所述,桃花坞年画为为多色套版刻制,且一色一版,故印刷也是一色一印。一幅年画的完成要先印刷出墨线稿,再根据墨线的位置去摸对套色版,然后再在墨线稿中用套色版印出色稿。往往一套木版的雕刻要花费几年的时间,因为在版面雕刻完成以后,还要在水中浸泡半年,自然风干后才能印刷,这样做的目的之一是为了使木板吸墨更均匀,某种程度上还有助于延长木版的使用寿命。

印刷时,通常五百张一印,彼时印刷艺人会左手拿棕刷沾染墨水或颜料后上版刷色,接着放下棕刷后将光纸扦拉过来,与此同时右手配合着拿棕擦在纸张后背从右往左、从中间向四周擦刷印制,使印制均匀。而后的套色版印制也与此类似,只是多了个摸版流程,这为了让墨线稿与色稿完美衔接。而顺序印制往往会按照套色版所占的画面比例大小,以从少到多印刷。可能还想不到的是,工艺师傅还会利用叠色变色的原理以减少刻版数量,不得不夸这“巧劲”使得厉害。

《刷印墨线稿》,引自《苏州桃花坞木刻年画》

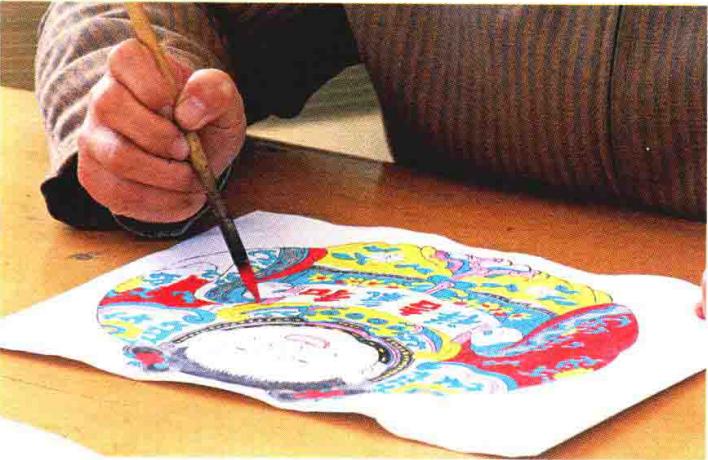

历经过以上三步,一张完整的年画就基本制作完毕,只不过还略显粗糙,故还需最后的工序“开相”来进行手工润色,即对于印好的年画中空白较多或鲜艳度不够的部分进行填补,特别是人物的面部、手部和其他裸露处,以使人物生动活泼,整体颜色自然和谐。

《开相》,引自《苏州桃花坞木刻年画》

总之,润好色的年画才算是真正制作完成,也才更有精髓。所以其实每个人所买到的桃花坞木版年画并非完全一样的,虽说用的都是用一份墨线稿,但颜色以及画面的增补都是有差别的因为每一幅都蕴含着年画人独特的构思。

四

结 语

新年,对于人类世界而言是特别的存在,所以人们会用特殊的仪式或是饰品以表迎接。桃花坞年画于苏州人而言,就是这样的存在,它象征着新年的祝福,蕴含着吉祥如意,没贴的话总感觉过年都少了些什么。

当然,对于苏州年画艺人更是如此,他们更想把新年的年味从手中传递给每一个人,使得每家每户在辞旧迎新之时,能够换上新年画,所以他们并不觉得日复一日的刻版印刷工作多么枯燥,反而沉浸其中,因为那不仅仅是在赋予苏州桃花坞木版年画新的生命力,更是一种美好生活的传递。生活与艺术,团圆和桃花坞木版年画,为新年注入了别样的韵味。

参考文献:

1.江苏古籍出版社编辑《苏州桃花坞木版年画》,南京:江苏古籍出版社,1991年。

2.江苏省文学艺术界联合会编;陶思炎主编《江苏特色文化》,南京:南京师范大学出版社,2009年。

3.王稼句:《桃花坞木版年画》,济南:山东画报出版社,2012年。

4.张适:《符号江苏·口袋本 苏州桃花坞木刻年画》,南京:江苏美术出版社,2017年。

统筹:吴文化博物馆

技术支持:苏州多棱镜网络科技

原标题:《贴苏州桃花坞木版年画,欢欢喜喜过新年》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司