- +1

访谈︱许宏:并非有城墙的聚落才是城邑

【编者按】关于考古,许宏研究员有句颇富诗意的话:“我们永远也不可能获知当时的真相,但仍怀着最大限度迫近真相的执着。”虽然身为中国社会科学院考古研究所二里头工作队的队长,但他并不轻易给自己主持发掘的遗址定性,五卷本的考古发掘报告《二里头(1999—2006)》仅在结尾处提到了夏:“二里头遗址是探索夏商文化及其分界的关键性遗址。”在《先秦城邑考古》中,他以“二里头—西周时代”一改之前“夏商西周”的说法,也体现着他对这一问题的深入思考。此外,最早的无城之大都——二里头遗址,与相对来说工程量较大的垣壕圈围设施的城址颇为不同,我们该如何看待这种差异?澎湃新闻(www.thepaper.cn)请许宏研究员为大家谈谈“围子”的故事。访谈分为两篇,本文为上篇。

澎湃新闻:您的第一本著作为《先秦城市考古学研究》,前几年出版了《大都无城:中国古都的动态解读》,新近出版的《先秦城邑考古》,可视为您个人的城邑考古三部曲,三本专著的关系是什么?

许宏:三本书虽题名不同,其实是一以贯之的。《先秦城市考古学研究》是我的博士论文修订版,1996年我博士毕业,所提交的论文就是《先秦城市考古学研究》。当年的答辩委员有严文明、俞伟超、张忠培和张长寿等考古大家,加上我的导师徐苹芳先生,可谓阵容豪华。先生们对我的论文给予了较高的评价,也提出了不少意见建议,让我受益匪浅。

博士论文的选题是导师徐苹芳先生定的,徐先生是著名的城市考古专家,宿白先生和他提出的“古今重叠型城市”的考古方法让后人受益良多,他还亲自主持过元大都等都城的发掘,尤其是对宋元明清时期的城市考古用力尤巨。城市的起源与发展是我们必须要考虑和研究清楚的,这也是先生心心念念的一件事。所以,他就让我从考古学的角度整理、总结先秦城市的发现与研究成果,综论中国城市的起源及其早期发展。我将关注的时段放在仰韶时代晚期至春秋战国时期(即约3500BC-221BC),来进行考古学的分区与分期,旨在从中国城市产生与发展的具体情况出发,探索城市的本质特征、中国早期城市的特点以及其发展规律。

1999年,我出任二里头工作队队长一职,二里头的考古工作给了我一个对先秦都邑“解剖麻雀”的机会,使我对早期城市的理解更加深入,博士毕业后我也一直未曾间断地收集与先秦城市有关的田野考古资料和研究论著的存目。2013年,我在《文物》月刊上发表了《大都无城——论中国古代都城的早期形态》一文,但由于篇幅限制,对这一问题未能全面展开,适逢三联书店约稿,我得以把“大都无城”这一问题进行深入剖析。《先秦城市考古学研究》出版以来的十余年时间里,各种杂务缠身,虽然一直想对此书加以修订,但未能如愿。《大都无城》算是先梳理出的一个限于都邑的缩略本吧。

《先秦城市考古学研究》出版多年,对它的修订完善一直是我不能释怀的,按理说最理想的是一个青年学者能在我的基础上作进一步思考,因为年轻人的精力好。但没人愿意做这么大一个时空范畴的东西,可能一般同学有畏难情绪,毕竟这个纵跨需要一些时间和精力,另外还要有所积淀吧。《大都无城》出版后,有年轻朋友说:“许老师您的《先秦城市考古学研究》年轻人还是需要的,好多人手里只有PDF,哪怕重印一下也是可以的。”因为当初印的一千册在出版几个月后就售罄了。我说:“那也成,反正版权在我手里,可以满足大家的需求。”

在此之前还有个插曲。一个韩国的研究机构邀我访韩,后来得知,该机构的学者金龙星先生已经将我的《先秦城市考古学研究》译成韩文,等到了韩国,他便把译好的本子给我看,说韩国学界很需要这部著作,令我百感交集:一个外国学者能把它译出来十分难得,我觉得这是好事,学术乃天下之公器。遗憾的是书中的材料太老,就截止到1998年。我暂时又写不出新书,这样我觉得就比较遗憾。

接下来译者金先生问的当然就是能不能在韩国出版韩文版。之前有网友抱怨说他在韩国留学时,买盗版的《先秦城市考古学研究》很贵,而金先生尊重作者,征得同意,我说当然可以,当场就签了授权韩文版的意向书。我说,“那我再写个韩文版的序,说明一下情况,另外把我收集的1998-2013年这一阶段的中文文献存目放在书后吧。”他非常高兴。后来韩文版在韩国的ZININZIN出版社出版。

有了韩文版,我就想可以照这样来出,毕竟自己关于先秦城市总体演变的观点和大的框架没有变。最初想把它变成上中下三编:上编是《先秦城市考古学研究》的主体部分,加上最新的材料,作最小限度的修订;中编收入这书出版后我个人关于先秦城市考古学研究方面的10篇论文,代表我最新的思考;下编把全部的基础表和搜集到的关于先秦城邑考古的文献存目放上去,因为工具书性质的著作比较好用。以此退而求其次,圆了我的修订梦。

出版社为这部书申请了当年的国家出版基金,很快就批下来了,这等于给我上了个紧箍咒——必须按规定的时间结项出版,可我在修订过程中摊子越铺越大,一点一点地陷进来了。比如全书的讨论重点从“城市”转到“城邑”;随着思考的深入,城邑的内涵从限于狭义“城址”的围垣聚落变成了现在的包括环壕聚落,这样,探讨的时间上限就从3500BC追溯到7000BC。工作量成倍增加,交稿期不断延后,这样只能跟责编解释,他们便一遍一遍地写延期结项报告,因为大家的共同愿望是要出就出个更理想的。

《先秦城邑考古》就是这么来的,本来是想做一个修订版,可由简入繁,自己给自己找了个这么大的活来干,就像人们常说的“井无压力不出油,人无压力轻飘飘”。同时经过一系列思考,以至于整体框架、书名都变了,完全成一本新书了。换句话说,《先秦城邑考古》是《先秦城市考古学研究》的升级版。

澎湃新闻:从“城市”到“城邑”的变化反映了什么?

许宏:这是其中一个最大的思考。如果比较这两个概念的差异,城市是一种定性分析,是从社会发展的角度观察到的一种高级聚落形态。我以前有篇论文叫《再论城市(都邑)是文明时代到来的唯一标志》,不理解的感觉是在哗众取宠。其实说的是所谓“文明”的诸要素大部分是考古学的具体研究对象,如青铜器等礼器、大型礼仪中心、大墓、文字等,它们都是具象的物,但城市是什么?城市的标志可不是城墙,这是我在这部书里一直强调的问题。迄今为止,城市概念的使用非常混乱,城市是被高度提炼的、抽象的而非具象的东西,上述具象的物(遗存)组合在一起、集中于一地,才能被抽象为城市。这样你就能理解我为什么把城市改为城邑,城邑是具象的考古学现象。

在研究中,比较复杂的是对城市(都邑)起源的推导,这是一个逻辑思辨的过程,它已经超出了考古学本位的研究范畴。后期的城市它就是一个城市,尤其是东周秦汉之后,城圈的大小往往就是一个城市最重要的指标。但在城市起源的过程中,连商代城墙的有无都不能作为城市或都邑的一个指标,它本身是不是城市(city)是要进行思辨和分析的。这样一来,在《先秦城市考古学研究》中,我就一直在城市和城址之间相互切换,不能把龙山时代或之前的一个城址,也就是被圈围起来的一个聚落(Settlement)遗址直接认定为城市。

经过这么多年的田野工作和综合研究,我现在更强调考古学的本位研究——考古学擅长什么,不擅长什么,考古学应该扬长避短,而非扬短避长,我一直强调这一点。城邑所涵盖的面要比城市大得多,而考古学最得心应手的是聚落形态——聚落的空间结构及其演化过程。于是我便想,如果着眼于圈围设施的有无和存在状态等,那不就是城邑的研究么?如果将研究的主题从“城市(city)”转换为“城邑(enclosure settlement)”,不就扬长避短了?

但什么是文明,什么是国家,什么是城市这些抽象的概念,大家都很关心又仁者见仁,我的这部专著,它肯定有我个人的史观在里面,对于上述问题都有明晰的界定,甚至提出了不同的见解。同时我又希望它是一部“引得”(即索引)性质的工具书,做考古学本位的研究,不做过多的结论推衍。

举个例子,作为资料的考古报告是永存的,而学者的论文、论著等都是“各领风骚几十年”,有的几十年还不到。我希望这本书能成为工具书:上编是用来读的一个正文框架,当然插图也可以用来查,比如说加了二维码的四百幅图;而下编的基础表格和论著存目就是用来查的。一般初入门的考古专业学生和爱好者,甚至考古工作者都读不进去考古报告,因为考古报告是用来查的而非用来读的。它必须形成考古“八股”的格式,必须是你想找什么,马上就可以从中找出来,如果你不按这个“八股”来,就找不到。所以,我对它的定位是一部述而不作的“引得”性质的专著。由于这样的定位,我便想这个书名是不是可以从《先秦城市考古学研究》改为《先秦城邑考古》,基本上是这样一个思路。

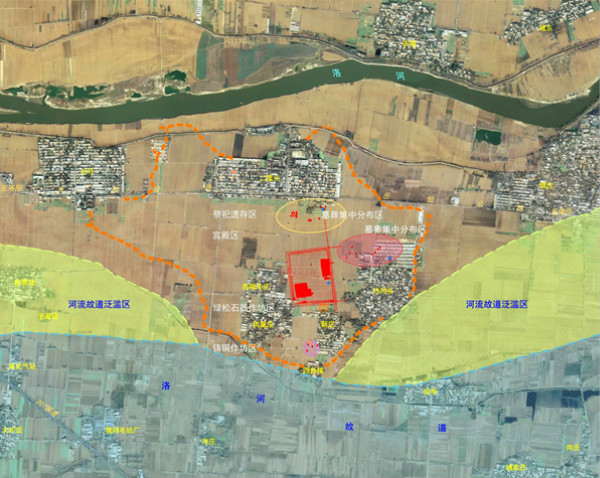

城邑已经超出用城墙围起的聚落(walled site),其圈围设施(enclosure)还包括环壕、栅栏和部分利用自然天险构筑的各类工事。同时,它不仅仅作为防御之用,也可能用于区隔不同的人群,在早期城垣出现之前,环壕常用来行使这种功能,所以城垣不是界定城邑的唯一要素。换句话说,我就是讲这些具象的、带有区隔或防御性设施聚落的早期演变史,是一部关于“围子”的上古中国史。同时要从城邑的嬗变中把握城市起源与早期发展的一个脉络来。

澎湃新闻:您在《先秦城邑考古》中划分了五个阶段:前仰韶时代、仰韶时代、龙山时代、二里头—西周时代和春秋战国时代,划分的依据为何?

许宏:在《先秦城市考古学研究》中是分成三大阶段的:仰韶晚期至龙山时代、夏商西周时代和春秋战国时代,现在分为五大阶段,由于研究视野从以前仰韶文化晚期的3500BC追溯到上山文化的7000BC,就包括了前仰韶和仰韶阶段,之前在《先秦城市考古学研究》中是没有的,它只限于狭义的城址(围垣聚落)。

前仰韶、仰韶和龙山时代的提法,即是在史前时代当时没有文字的情况下,把原本用来命名考古学文化的小地名(如仰韶、龙山)又指代其所处的大的时代,由于当时还没有像后世那样的核心文化出现,所以这种时代定名就是个权宜之计,一个代号而已。

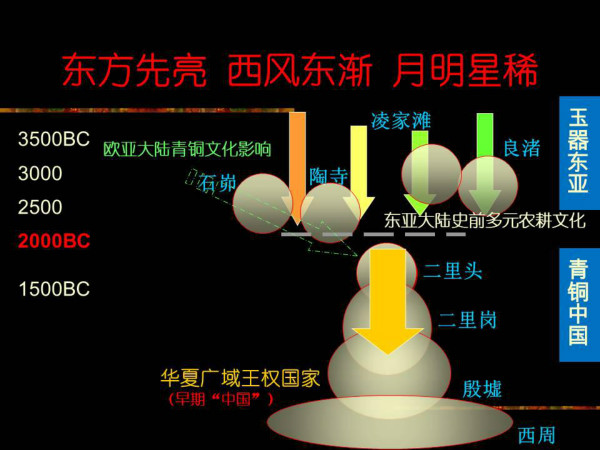

所以这五个时代不是同一层级的,它们又可以概括为三个大的阶段:前三个时代(前仰韶、仰韶、龙山)是无中心的多元时代,二里头—西周是有中心的多元时代,即广域王权国家出现的时代,东亚大陆核心文化出现于二里头,这是一个重要的节点。对前仰韶、仰韶、龙山时代的叙述都是按照自然顺序先西后东、先北后南,以前的论著往往是先说中原,但那个时候还没有文化上的中原中心,我一直强调“满天星斗”是无中心的多元。从二里头那章开始,先说中原后说周边,因为一个强势的王朝文明出来了,这也是我这部书章节布局所显现的认知上一个变化。以二里头为界,在此之前,不以后人的中原中心史观来驾驭无中心时代的考古学材料。春秋战国是从广域王权国家到帝国迈进的关键转型期,秦以后是一体一统化的郡县制的中央集权国家,进入到帝国时期。所以后半段基本上延续了我之前的分期观点。

澎湃新闻:在《先秦城邑考古》中,您用“二里头—西周时代”代替博士论文中的“夏商西周时期”,是基于什么样的考虑?

许宏:刚才已经提到,其实这是我博士毕业后到二里头工作多年的思考,二里头遗址的性质到底是什么?它能与族属或者王朝直接对应么?我认为这个问题不能简单视之。

现在关于夏的记载都是后代文献的追述,其中夹杂着不少神话与传说,考古材料能否与这些历史文献对应,文献记载是否真实可靠这些都是值得我们去反思的。二里头文化属于“原史时代”的考古学文化,它的族属、王朝归属等有着极大的不确定性,所以不能轻易地联系。我认为只有到了殷墟(文化)时期,出现了甲骨文,中原地区才结束了“原史”时代,开启了“历史(信史)”时代,在此之前的二里头(文化)时期、二里岗(文化)时期都不能简单的对应为夏或早商王朝等等,因为我们还没有确凿的证据去证实或否定古代文献中关于夏和早商的历史。

我一直认为二里头遗址是探索夏商文化及其分界的关键性遗址,但如果将遗址轻易地定性就超出了考古学的范畴,可以归为张光直先生所说的醉心于把器物类型学和以文献为中心的历史编纂学的治史倾向,在相对客观平易的考古报告中如果提出明确的历史推断意见,就必然掺杂你的主观认识,而研究者个人的观点,还是应该在文责自负的论著中显现。我的偏于保守的观点,就这样显现在《先秦城邑考古》这部新书中了。

有学者根据我在《南方文物》上发表的《关于二里头为早商都邑的假说》一文,认为我是持二里头遗址为商代都邑的观点,那就是凭着思维惯性把本人拉回到“可知论”内部一起捣糨糊了。不少人没细读文章,但应该知道,迄今为止,还没有哪位参与讨论的学者如本人这样在文题中就明言本人所提只是假说吧?在某些推论假说被当作定论,而“有条件的不可知论”在国内学界基本上没有空间的情况下,不下一剂矫枉过正的猛药不足以从认识论上辨明道理,故文题有点“标题党”的味道。

推论和假说只代表可能性,而可能性之间是不排他的。到目前为止,我仍同意二里头遗址(极、最)有可能属于夏都的意见,只不过不同意说它肯定就是夏都,认为不能彻底排除属于商都的可能性而已。在像甲骨文那样的“内证性”文书材料出土之前,我们还排除不了任何假说所代表的可能性,无法把前甲骨文时代的人物、事件、遗迹遗物指认为可以定论的“信史”。这些认识和提法,都留给历史、让后人去评说吧。

但是不是就不能进行相关研究了?当然不是,二里头文化与二里头都邑的出现,是伴随着区域性文明中心的先后衰落,从满天星斗进入到了月明星稀的阶段,表明当时的社会结束了由龙山时代若干相互竞争的政治实体并存的局面,进入到广域王权国家的阶段。考古学研究的重点可以放在分析时空关系以及早期中国城市化的社会发展进程上。

而二里头都邑王朝归属之谜的最终廓清,仍有待于包含丰富历史信息的直接文字性材料的发现和解读。

澎湃新闻:您对城邑的线性发展论持有疑义,但以往的研究喜欢以发展论论之,试问“发展”、“规律”等研究范式是否能真正投射到城邑的考古学研究上?

许宏:线性或单线发展论是我接受不了的。不单是考古学界,大家都在深入思考的过程中有这种困惑。如果机械主义地面对考古材料,材料的堆砌有利于全面公布和提供详实的信息,但如果我们不做高度的概括和分类就没法深入的进行研究。在研究中,人们总是试图把混沌、模糊的东西变得有条理,这是人的一个天性,或者说是研究者的一种偏好吧。同时,我们应该意识到这种归纳和概括必然融进了人为的、主观的聚类分析,它与史学和历史本身一样,完全是两个概念,这是要我们警醒的。

原来我们连考古学文化都划不出来,现在能划分出一个个考古学文化了,这是很大的一个进步。我们对于考古学文化的思索肯定比民国时的先辈更进了一步,这是好事。西方学界更喜欢归纳出一些modle(模式),模式比较容易看清楚一些问题来,但要注意的是,这些模式是不是对考古材料所做的人为的聚类分析?我们是不是也要充分意识到这些东西如果操之过甚的话,会影响到我们对历史复杂性的把握?本来是比较复杂的东西,一旦被我们条分缕析的聚类分析之后,那么它就倾向于定性分析了,我们就容易有思维定势,便不利于人们对于这个问题的深入思考。譬如说当下的西方学界已开始解构考古学文化了,这是极富启发意义的。

考古学文化的概念应该是比较适合物质文化史的研究阶段,即在混沌模糊的情况下所作的聚类分析,但考古学文化之间不是泾渭分明的,并不像当代国境线那样,当时有飞地,也有犬牙交错,中心聚落和普通聚落受外来影响的差异明显,所以我前几年呼吁要做聚落本位的、精细化的研究,也契合考古学研究的潮流。立足于不受以往框架或单线进化论的影响,从具体的考古学材料出发,作大的梳理、最小限度的分类。

刚才提到的分阶段,如果连这个都不分,你就不能理解这一千多座城址究竟是怎么一回事,以及它的发展脉络、文化谱系、社会背景等等。我写这本书时,极力压抑自己对历史梳理的冲动,试图让它跟考古报告一样具有可逆性:我做的初步分类你完全可以打破,你完全也可以根据我给出的东西做出另外的梳理。存在于如此宏阔复杂的时空和社会文化框架中的城邑,当然不能简单的用单线进化论的模式去理解。譬如经过梳理,我就不认为春秋战国时代的都邑承上启下,而是有很大的断裂,那是当时特定的社会状况决定的。

无论是国家起源、城市起源、文明起源等都是非常复杂的过程,文化的发展具有不平衡性,如果做空间切片的话,它们在同一时段彼此都具有不平衡性,做大的阶段划分都是不得已而为之,说2300BC大家统一进入龙山时代,可事实并非如此。本书权且勾画出一个大的框架,在这个框架下,就会让人看出城邑及其所属考古学文化甚至人群的相互关系来,以此为线索可以做更为深入的思考,我相信从这部“述而不作”的著作出发,还可以再出几本学位论文来。

澎湃新闻:您在本书中借用了“大数据”的概念,那么“大数据”的运用在网罗殆尽考古材料的同时,对以往的认识有无改观?

许宏:大数据为什么重要?以往我们在审阅学生的论文时,对那些建立在对资料随机取样基础上的论文评价不高,因为价值不大。几乎在所有问题的研究中,量化分析都是必要的,所以这本书中的材料收集是竭泽而渔的。这样才能让后人有一个对全貌的了解,通过这部书能更好地使用原始材料,才具有可逆性,方便进一步深化研究。

通过这种“大数据”的梳理,我也提出了不少新的认识或给以往的认识提供了更确切的证据。如相比之下,进入“大都无城”时代的二里头—殷墟时期城邑大幅减少,人口集中于都邑及其所在区域的特征非常鲜明;从城邑数量和密集程度看,春秋战国时期迎来了中国历史上第一次大规模筑城运动,等等。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司