- +1

被诺奖错过的卡夫卡,如此影响了后来这位诺奖作家的精神旅程

1981年,英国作家埃利亚斯·卡内蒂因“广阔的视野、丰富的思想和艺术力量”获诺贝尔文学奖。在获奖演说中他说:“弗兰茨·卡夫卡,他有着把自己化作无足轻重的小人物的本领,并且使自己摆脱权力的束缚。我要向他学习一辈子,这是至为必要的。”在同时期的笔记中他写道:“又过了四十年,我陪同他(卡夫卡)去了斯德哥尔摩:当着全世界的面,我给他颁奖,在一个也许并不适合他的场合。”

1924年,寂寂无名的卡夫卡在41岁时去世。1930年冬天,创作《迷惘》期间的卡内蒂在维也纳的书店看到《变形记》和《饥饿艺术家》,这是他最早阅读到卡夫卡。从此开始了他和卡夫卡之间持续一生的联结。这种联结所产生的轨迹包括大量笔记和研究文章,时间跨度从1946年直至1994年。

笔记在卡内蒂的整体写作中占有重要地位,这些笔记文字既是非常私人性的内心呼告,又具有鲜明的时代特征,承袭着德语文学中包括卡夫卡在内的文体传统,是兼具文学性和思想性的作品,也为卡内蒂的创作生涯和多元写作风格提供了详尽的旁注。他的笔记中有大量是关于卡夫卡的,特别是1967至1968年关于卡夫卡致菲利斯书信的研究,包括一篇名为“另一种审判”的长文和与此文写作同时期的大量笔记。这一时期也是卡内蒂与他后来的第二任妻子赫拉·布绍尔感情日深、交往密切的时段。他以卡夫卡对待女性、爱情、婚姻和写作的态度为参照系,剖析着自己与卡夫卡的不同之处,在一种令他时时感到愧疚的“差距”中完成了对卡夫卡的深刻解读;这种解读是伟大作家之间的心灵相通,是其他任何文学批评所无法取代的。

这些文字被收入《另一种审判:关于卡夫卡》一书中,这场旷日持久的“审判”显然是双向的,既是比较、审视,也是内省和独白;是卡内蒂与卡夫卡这位“残酷伙伴的对话”,也是20世纪两大德语作家之间的传承,完整呈现了一位在卡夫卡影响下成就自我的获诺贝尔文学奖作家的精神旅程。

《另一种审判:关于卡夫卡》

作者:[英] 埃利亚斯·卡内蒂

译者:刘文杰

我思·广西师范大学出版社

普鲁斯特—卡夫卡—乔伊斯

作品选读

当今人类的思想关注着三件事,第一件是我们的遗产。一个一无所知的人,睁开眼睛看到的是一个充满了已经存在的事物和传统的世界,把这一切作为一个整体来体验,在其中认识到一个充满意义而非混乱矛盾的相互关联的模式,并赋予它一个统一性,不是通过排斥和拒绝,而是通过学习如何吸收它,如何为它创造空间——这的确是一个必要而又非常艰巨的任务。要做到这一点,仅仅环顾四周,用惯常的理性方式来认识事物是不够的。对人类的过去进行专业而系统的研究,地质学、考古学、历史学——它们本身的定义都过于狭隘。这些研究把单个的物体从复杂的、充满生机的环境中取出来,分离它,繁殖它,把它和其他物体相比较,无疑会有所发现并得出重要的结论。但是它们并没有找到一条途径去解决整个过去。通过客观性的倾向,一切事物的最本质内容都将被剥夺——恰恰是个人的主观回忆为我们显示了一个更合适的程序。去认识你的个人记忆所能带给你的一切,先把它填满,然后去探索它,消耗它,创造类似于你自己的记忆的科学,你将会成为过去的知识大师。简言之,这正是马塞尔·普鲁斯特做过的事情。

人们关注的第二件事是我们自己生活中的此时此刻,也就是说我们自己的时代——我们自己的时代,和其他所有时代相脱离。没有什么能比在现代城市的繁忙街道上散步更能让各位明白这里所指的意思的了。相互冲突的倾向和活动,目标和行为,声音与沉默,胜利,悲叹和失败;所有这一切构成的混乱;整体的多彩和多义性,它对过去的漠不关心。一切都在突然间发生的印象,一种共时性,好像之前或之后的一切都毫无意义;无论事物和事件看上去多么渺小和破碎,其中却充满了活力。所有的一切是在依靠自身微弱的意志并抵抗其他的一切,来朝着一个或另一个特定的方向发展——这是我们现代世界的动物性方面,一个为自己而存在的生命,没有过去没有未来,只有现在的快速而不断膨胀的流动。詹姆斯·乔伊斯开发了一种处理这个问题的方法,他在预设的时间和地点的统一中,捕捉到了现在的流动:城市——都柏林;设定的时间——1904年6月16日。

詹姆斯·乔伊斯

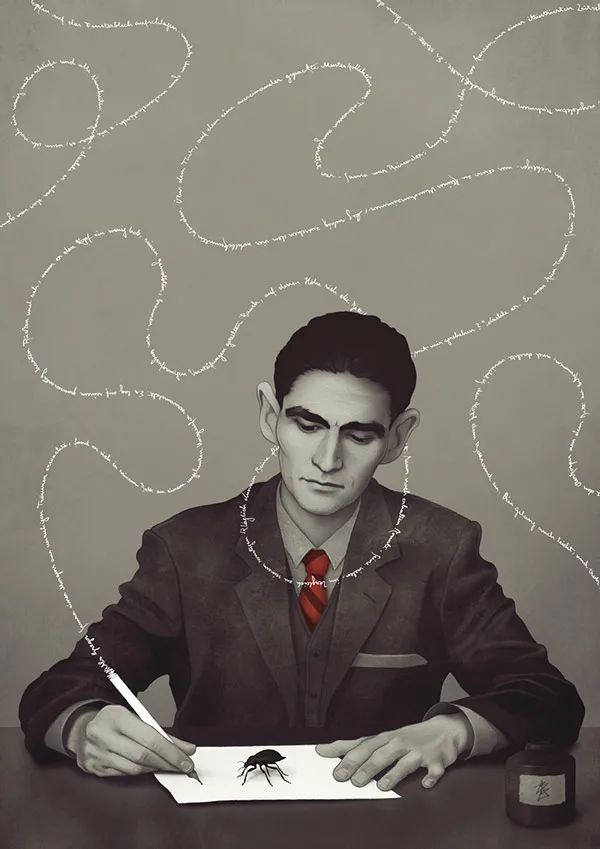

人们关注的第三件事,也是三件事中最可怕的,是即将发生的事。这里什么都没有设定,什么都不是已知的。周围也没有任何人们可以很确定认为可以构成未来的物体。这个充满了生命气息的城市,可能在下一刻便坍塌,明天夜里不得不失去它的身影。所有的毁灭都属于未来,就如同所有的遗迹都属于过去。没有什么恐惧不能成真,任何话语在某种程度上都可被视为预言性的。可能有成百上千种不同的未来,谁关注未来,把它们都放在脑中,谁就会有可怕的负担。对即将发生的事情,怀疑和忧虑是紧密相连不可分开的。恐惧是未来的预兆。在所有的现代作家中,可以说卡夫卡是唯一在他颤抖的四肢里感觉到未来问题的。他并没有试图摆脱它们,而是耐心地解决这些问题,有时用这种方式,有时用那种,他的勇气似乎很强大,他的勇气杀死了他。卡夫卡的作品像计划和蓝图,但既不是房屋和工厂的,也不是战场的,而是个人和未知事件的计划。

也许这三位作家的为数不多的共同点中,最有趣而又最重要的是他们大部分作品中所呈现出来的自传特征。他们每个人对于世界都有一个全新的、非常独特的图景。他们每个人都感到有必要把握自己的和他人的生活,两种生活需要通过彼此来解释。这种双重的探索没有任何随意性,也不是肆意地以自我为中心。在普鲁斯特那里,他的小说的叙述者自称为“我”;而在乔伊斯那里,则是斯蒂芬·代达罗斯作为叙述者出现在他的两部主要作品《青年艺术家的肖像》和《尤利西斯》中;在卡夫卡这里,是《审判》中的约瑟夫·K和《城堡》中的K——K是他的主人公名字的首字母,也是卡夫卡自已名字的首字母。对于想了解这些作家内心世界的人来说,这是一种非常幸运的巧合。他们的冲突和斗争、偏见和信念、整体的发展都可以在这里清楚地看到。

马赛尔·普鲁斯特

要理解一位伟大作家的生活,首先要了解的是他为自己创造孤独的方式和程度。这三位作家与他们的家庭之间的关系,无疑存在着显著的区别。

普鲁斯特从未放弃过他的家庭,他对家人的温柔一生未变。在他长期患病期间,他与母亲住在同一幢房子里,他在这里也度过了少年时的大部分时光。她竭尽所能减轻他的痛苦,他周围的一切都是为了适应他的愿望和需求。他与母亲的关系是他一生中最重要的。母亲死后,他立即开始撰写他的伟大作品,耗费了他的十七年余生。无论在他的生活中还是作品中,普鲁斯特似乎总是待在他的家庭的内部,从未出现过与家庭分离的想法,也没有出现过任何持续的不满的理由。

乔伊斯的态度是多么惊人的不同啊!他很早就离开了都柏林,去了巴黎,抵达时几乎身无分文:上大学、挨饿、逐渐从“都柏林的冷漠外表”中解脱出来。父亲的一封电报把他召回了母亲的临终病榻前。他在都柏林又待了一年,随后在1904年10月,年仅二十二岁时,他永远地离开了这座城市。他成为一名语言教师,定居在的里雅斯特,只有一次因为版权问题,回了都柏林一趟,停留了很短的时间。他一生都在自我流亡中,充满骄傲地摆脱他的家庭、城市和国家。摆脱的那一刻,他从未忘记,并永远定格在了他的作品中。乔伊斯最后在此停留期间的一天,1904年6月16日,成为“尤利西斯”日。围绕着他的反抗行为,他重建了整个城市,这是前所未有的:他存在的一刻,一天,连同街道、商店、房舍,所有看得见听得着的一切,这里的人们、语言和思想。

再来看一个完全不同的故事,是卡夫卡和他父亲不愉快的关系。他的家人居住在布拉格,他父亲在这里独自建立了一个相当大的公司。这位赫尔曼·卡夫卡,是一个魁梧的人,身材高大,肩膀宽阔,劳动力和韧性无穷,年轻时生活艰苦而忙碌,他对自己的坚韧和勇敢,以及克服所有的困难感到非常自豪。他用夸夸其谈的方式向孩子们吹嘘自己残酷的青年时代,来对比他为他们创下的轻松得多的生活。弗兰茨把这些故事当作了针对自己的指责,并承受了巨大的痛苦。与父亲的关系始终是他一生中的痛点。卡夫卡对父亲的评价是微妙的,既残暴又温柔,他对父亲既充满敬佩又充满怀疑。

弗兰兹·卡夫卡

我试图展示三位作家与家人的关系,来揭示他们的特征。但是我的目的并不仅仅在于展示他们是什么样的人。我想为展示他们与工作之间的关系铺平道路。他们必须为自己的工作创造什么条件?他们是作为纯粹的艺术家,过着超脱于时代的生活,还是谦卑地为时代服务?

关于作者和他所处时代的关系,已经有很多误导和肤浅的说法。有些人认为,作家应该夸大他与其他人之间的区别,表现得好像他在这个世界上是孤独的。遵循这个方向的作家,他们的行为就好像在冷静的蔑视中,一种特殊的生命力自己就导致了创作。他们对人缺乏任何真正的、必要的热情,他们被一种微弱而又无法控制的、看上去独一无二的冲动所吞噬,但是他们通常过于软弱,无法执行他们独特的方案。他们很少是独一无二的,甚至很少独处,他们结成了一群同样傲慢无情的生物。他们鄙视那些饱受现实生活的忧伤和痛苦的人,他们不了解绝望,绝望带给他们的压力太大了。这种艺术家今天到处都是,任何国际大都市都不会缺少他们。很奇妙的是,这些人一贯重视与别人的不同,却比任何没有受过教育的工人还要缺少个性。

还有一个群体的特征是完全相反的:那些人从一开始就与其他人类具有强烈的同根同源感。他们知道,发生在别人身上的任何事情也同样会发生在他们身上。这种紧密相连的感觉是不可或缺的,任何真正的艺术家都不能没有这种感觉,但是最好不要让它变得过于静态。他们一劳永逸地屈服于对人类联系的第一次强烈的体验,这个联系碰巧压倒了他们,改变了他们的生活,他们剥夺了自己艺术创作最重要的源泉:转变。毫无疑问,他们比那些自私的、淡漠的人更值得尊敬,但是如果他们长期专注于同一个信条,他们还依旧是艺术家吗?

看上去,作家常常不得不为了他的创作而隔绝自己,但是实际上他隔绝的是他的实质。他试图把它从这个世界带出来,把它放到一个受到良好保护的地方,同时让它与自己也保持一定的距离。他要确保它不受他的影响,也不受外界的影响。如果他能找到这个与世隔绝的地方,会让它在那里放置一段时间,经过一个缓慢的净化过程后,可能会变成一件艺术品。

布拉格街头的卡夫卡雕像

普鲁斯特的实质则是双重的:一方面是他对自己记忆的内部运作的体验,另一方面是他对巴黎社会的熟悉程度。母亲去世后,他住在一个贴有软木墙纸的房间,只在夜里写作,以这种方式隔绝自己的实质。他试图尽可能少地补充记忆里已有的东西。他避开社会,以免结识新朋友。给人留下的印象是,他在生命的后期,也就是他的创作期,为了隔绝他那独特的、极其珍贵的实质,只好病得十分严重。令人震惊的事实是,经历了十七年的病魔缠身和离群索居,几乎就在完成作品那一刻,他去世了。

最能将卡夫卡区别于其他人的过程,是怀疑的过程,这是他体验世界的一种方式。在他长达五年的痛苦的订婚故事中,他把这个过程拖得这么久,以至于它变成了他的艺术实质。把一个在他的本性中如此固有而又如此稳定的过程隔绝,似乎不太可能,但是它部分地成功了:正如我们将会看到的,在他的作品中,所有的怀疑都全方位表现出来了。他的另一种实质是权力,正是他父亲的权力散发出来的独特魅力,帮助他实现了这一目标,尽管这听上去如此残酷。他隔绝权力的方式十分特别:他学会了让自己变小,小到最后消失;他的作品没有随他一起消失,这只是一个幸运的巧合。

至于乔伊斯,我们已经熟悉他的一个实质:都柏林。他的自我流放只不过意味着都柏林的隔绝。他通过永远消失来保护他的根本实质,他通过尽早离开,确保它有很长一段时间的净化和后来转变为艺术作品。乔伊斯的另一个实质,文字,从小就是他最大的爱好。他是一个操控语言的高手,对于文字他永远都乐此不疲。他似乎了解所有词语的不同方面、每一种氛围和每一个使用手法。他不仅知道它们的用法——也就是说,无论它们是什么意思,他都会懂得——他自己也会在每一种变体中运用它们。但是他也比任何人都懂得创造前所未有的新词。他的《尤利西斯》是一个“大英文字博物馆”,一个庞大的文字组合,来自各个时代和各种文化,排列整齐,作为礼物展示给来访者。他们可以随时进去,每个部分都可以独立参观,都有自己的含义。至于先看到什么,其实并不重要。

原标题:《被诺奖错过的卡夫卡,如此影响了后来这位诺奖作家的精神旅程》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司