- +1

柯鲁克自传:从汉普斯特德荒野到十里店 | 荐书

欢迎文末分享、点赞、在看三连!

转载请在文末留言

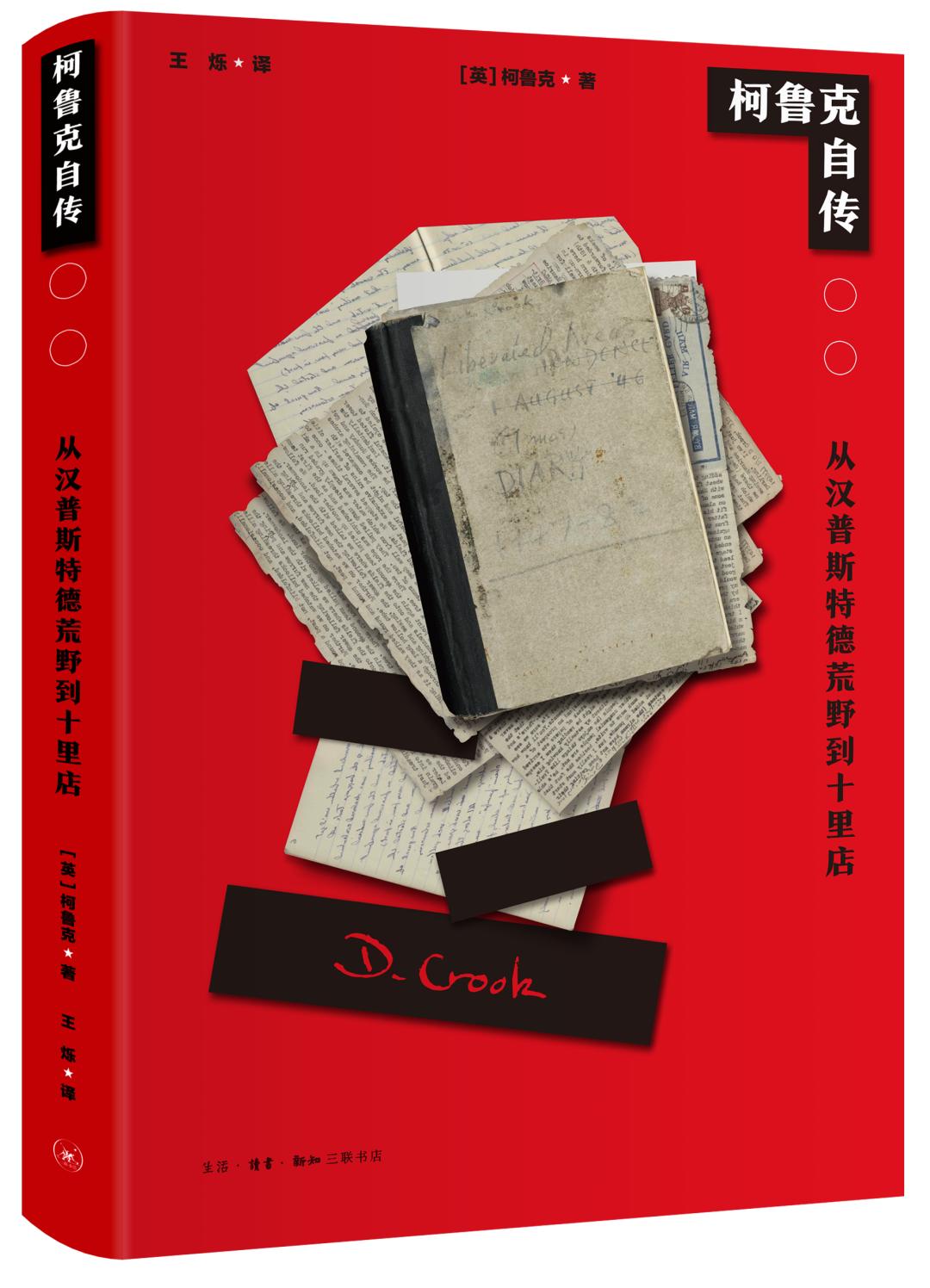

柯鲁克自传

从汉普斯特德荒野到十里店

[英] 柯鲁克 著 王烁 译

生活·读书·新知三联书店 2023-1

【内容简介】

柯鲁克的一生走过了整个20世纪。他在伦敦东区度过童年,成年后赴美留学,赶上了经济大萧条。他在进步的学生组织中十分活跃,大学毕业后参加西班牙内战的国际纵队英国旅,并负伤。在“二战”中,他被派往印度作战,期间两次来到中国。战后他留在中国,参加华北的土地改革运动,和妻子伊莎白撰写了关于解放区抗日和土改的名著《十里店》,还参与创建了北京外国语大学。他将后半生献给了新中国的建设。

【作者简介】

柯鲁克(1910—2000),英国人、犹太人、共产党人,中国人民的朋友。柯鲁克1935年加入英国共产党,曾参加西班牙内战国际纵队作战。“二战”后,柯鲁克夫妇由英国共产党介绍回到中国,他们对河北武安县十里店村进行调查研究,写成了反映解放区抗日和土改的《十里店:中国一个村庄的革命》《十里店:中国一个村庄的群众运动》;1948年,应中共邀请,柯鲁克夫妇参与创建中央外事学校(北京外国语大学的前身),他们在该校任教数十年,直至退休。2000年,大卫·柯鲁克在北京去世。北京外国语大学校园内立有柯鲁克半身铜像。

译者简介 王烁,中国美术学院高等艺术教育研究方向博士。泊岸(Riverbank)摄影文献研究中心联合创办人、总监。曾编著《大卫·柯鲁克镜头里的中国:1938—1948》(与高初合编,2016),翻译《现代艺术150年》(2017)等。

【目录】

序 “尤其要紧的,你必须对自己忠实” 伊莎白

代序 一些想法 伊莎白、柯鲁、柯马凯、柯鸿冈

第一章 一个犹太人的中产阶级化(1910—1929)

第二章 没有金砖铺路的纽约(1929—1936)

第三章 那条叫哈拉玛的西班牙河谷(1936—1938)

第四章 西班牙到中国——特工到教师(1938—1941)

第五章 回英国,入空军(1941—1942)

第六章 印度之旅(1942)

第七章 “远东评论”(1943—1946)

第八章 从布鲁姆斯伯里广场到太行山(1946—1947)

第九章 农村生活的智慧(1947—1948)

第十章 从乡村学校到学术界(1949—1966)

第十一章 西游记•东游记(1957—1958)

尾声

柯鲁克年表

译后记 王烁

【选摘】

从特工到教师

*节选自《柯鲁克自传》第四章

我到底是一个什么样的人?显然我的精神世界很复杂。并非仅仅由于需要将一个斯大林主义者伪装成托派同情者,或是一个无神论者却在教会学校里教书。人民的穷困、乞丐的悲惨、妇女受的压迫,以及社会的腐败、种族不平等和势利深深震惊了我。在我的要求下,詹森曾带我去过(上海的)纺织厂,在那里童工们的工作时间长得不人道,他们的手在难以忍受的烫水里进进出出。他还带我去过穷街僻巷里的灯泡厂,那些童工们工作的灯光昏暗、气味恶臭的血汗工厂。但我依然为这座罪恶之都的声色犬马而着迷。我听从了詹森的建议,跟着一位自称曾是沙皇骑兵部队军官的白俄罗斯人学骑马。然后我们又和一位中国(男)老师学跳舞,以便光顾仙乐斯、百乐门和其他提供伴舞女郎的所谓的士舞场和夜总会。在那些地方,身穿高开叉紧身丝绸裙的苗条而性感的女招待们深深迷住了我,她们在镶木地板上优雅滑行时,中国不同政派的秘密特工们在走廊上互相谋杀。即使这些乐子也会让人接触到这个社会处于封建、殖民状态的现实:詹森在某次导览中为我解释,舞厅间有等级之分。在仙乐斯和百乐门花一美元可以跳三支舞,除非某些人另有图谋而付更多的钱。在不那么高档的舞厅里一美元可以买15到20支舞。这种舞厅里的女招待是笨拙的农村女孩儿,穿着蓝棉布长袍,人贩子付给她们饥饿的父母一点少得可怜的钱之后把她们带到了这座城市。她们当中足够漂亮和聪明的人渐渐变得举止优雅,学会了跳舞时不踩到顾客的脚趾。她们就这么一步步地奋斗,跳向更昂贵的舞厅。在那儿,或许她们会吸引某个有钱人的目光,成为她的情人或妾。然后呢,当她们年老色衰之时?詹森没有明确回答我,不过他带我去看了曹禺的悲剧话剧《日出》,话剧描述了一个这样的农村女孩的悲剧人生和死亡,她的父母为了不让她饿死把她卖了出来,之后她被迫成为了妓女,最终自杀。

剧院外的霓虹灯广告。在剧院里可雇到各种风格的女艺人 柯鲁克摄

舞女的命运不比她们的男性对应者——黄包车夫——好多少,后者的职业生涯只有大概七年。在这些年月里,他们挣扎在饿死和累死的边缘,快要把肺咳出来,因为稍微违反了一点交通规则而被警察找麻烦。他们身处和同行的残酷竞争中,为了抢先跑到潜在客人面前而自杀般地冲进汽车车流,横穿马路,还要在接下来的价格大战中接受最低报价。我记得一件和黄包车夫有关的事。当时我坐了黄包车去一家兑换店兑换(特工组织以美元形式发给我的)“莫斯科白银”,银行办事人员试图骗我,少给我大概值50美分的钱。我讨厌被骗,和办事人员一直理论到他承认他弄错了,把钱给了我。我转手把钱给了拉我过来的黄包车夫。

这就是我对在旧上海的两年的回忆;1940年夏天我离开了那里。

在和基督教青年会有联系的中国朋友的帮助下,我在“内地”落实了一份工作:在南京大学,当时其已撤退至南京西边一千多英里的成都。

我的薪水不高——如果我没记错的话是每个月25美元,外加提供住宿;不过我毕竟只是一个在当地被聘用的非传教士。于是,为了提前挣点钱,离开前我接受了圣约翰大学让我教授一门暑期课程的要求,不只是为了钱,还为了能自由地教任何我喜欢的内容。我决定开一门关于讽刺文学的课,从阿里斯托芬到萧伯纳,包括拉伯雷的《巨人传》,塞万提斯的《唐吉诃德》,和我在哥伦比亚大学读的其他作品。拉伯雷的作品带来了些麻烦,一次一位娴静害羞的年轻女生向我哭诉:“我们真要读这些东西吗?太下流了!”我想,来点拉伯雷的接地气的反教权主义,和他那反程式化的教育对这些年轻女士和先生们大有益处,于是我坚持他们必须读完,不过拉伯雷有些诙谐机智的粗俗文字他们怕是理解不了;我也没有一一阐明。

当暑期讽刺文学课落幕,我也踏上了向西的征程。

柯鲁克在成都,约1940年

这段旅途令人身体劳顿而精神振奋,将我从自己的政治麻烦中解脱了出来。我先是乘船沿着海岸线南下至香港,当时那里还不是今天的“经济奇迹”,而只是一个充满了血汗工厂的城市,与上海有着相同的堕落的欢愉——对那些能消费得起的人而言。不过,从波光粼粼的海平面上升起的太阳照耀着,多山的岛屿景色壮丽。之后到了“法属印度支那”的海防市和河内,在那里我既享受说法语,又享受了红酒。接下来是坐窄轨火车,穿过茂密的森林驶向中国边境,迂回曲折地爬上高山,山上那些围着长头巾、被夸张的披风包裹着的少数民族会下到火车站来卖烤玉米。在火车上,小贩们在车厢之间的空地上支起小炉子,做面条、粥和鸡蛋。一次,某座桥被炸断,我们不得不下车,乘小船过河,到河的对岸上另一趟火车。那些熟悉饱经战争摧残的中国的状况的旅客,对这一切已习以为常。

在一篇一年后发表于纽约的文章里,我描述了这次火车旅程。

经过一条长长的山洞隧道,我从煤灰里钻出来,在惯常的停车期间带着香皂和毛巾冲到车头,就着锅炉里滴出的涓涓细流洗脸,这是整列车上最接近盥洗室的地方了。从热气腾腾的毛巾里抬起头来喘气时——我已采用了中国式洗脸法——我吃惊地听见有人这样和我打招呼:‘先生,您好。您这是去哪里?’——以那种美国教会学校里中国学生所说的明白而清晰的英语。我的提问者和我互致问候,当发现我是去内地教书时,我的新相识邀请我到他的学生伙伴那儿去——在四等车厢。

我们挤过塞得满满的通道,跌跌撞撞地穿过尖声嚎叫的猪群,它们被捆在地板上呼噜着,穿过咕咕叫的一篮篮鸡和哇哇大哭的孩子,来到了四等车厢。这就像是已经满载的货车又塞进了地铁高峰时期的一群人。车厢中央是一座杂七杂八行李堆起的六英尺高的山,它的顶部被几个显然是山里人的旅客铺成了自己的卧铺。其他旅客分布在不那么危险、即使也不那么舒服的地方,坐在木盒子、柳条箱、窗台上或者地板上。在这一切当中,我被隆重地介绍给了这里的学术团体。

这些人可不是穿长袍戴眼镜的老派书生,体型健壮的男人们身着宽松的裤子和开领卡其衬衫,女孩们则偏爱蓝色的一件式连体服,这在西班牙内战期间是著名的民兵制服。(后来我在大学校园里见到了其中几个女孩,穿着端庄得让人认不出来。)

这群人里有刚刚从芝加哥大学念研究生回来的李小姐,说着中西部口音明显的流利英语,她正去往和我同一所大学教社会学的路上;还有小魏,刚刚从上海某大学毕业,现在要去贵阳,他将在那里做基督教青年会的学生工作。人群里有一对性情开朗的高中生,女孩留着典型的充满少女气息的中式刘海,勾勒出一张曾经顽皮的天使般的脸。她和一个年龄相仿的男孩刚从南海岛屿回来,在那里,他们跟随大名鼎鼎的武汉合唱团,为海外华人团体演唱爱国歌曲,为抗战募捐。他们也为我们唱起了令人陶醉的歌,伴随着我们摇摇晃晃的火车哐当哐当穿过深邃的峡谷,越过人烟稀少的云南省内耸立的高原……

最终我们到了春城昆明,云南省的省会。我前往汽车站,到办公室买一张去成都的票。办事人员面带微笑地看着我,惊讶于我的天真,然后说:“对不起,三周之内没票。”不过,我毕竟不是那么天真。我准备了一张圣约翰大学办公室的一位女孩帮我写的便条,写给她的“叔叔”。“请进,请进”,主管见了条子便从办公室里把我叫了进去。“你想什么时候走?明天?没问题。”于是我开始了这辈子最奇特的公共汽车之旅。在此期间,我和间谍组织的脱离之谜以令人震惊的方式解开了。

这趟公车旅程漫长而迂回,到达我受聘的成都之前,在贵阳和重庆间的城市里穿来穿去。中国旅行社的告示说,每天行程结束时我们应该到达一个像样的中旅旅社过夜。然而每天,傍晚时分,在抵达预定停车点之前,司机就会开始咒骂。发动机“坏了”。司机下车,胡乱鼓捣一阵,然后宣布我们不得不在这个小镇过夜,而我在旅途中结识的一个年轻闹腾的美国旅伴早已洞悉其中的奥妙。“为什么到点儿就坏?”我问。“嗨,不是司机和当地旅店老板勾结,就是他在镇上有女朋友。”不管是哪种情况,除了在我们换乘的大城市,从无例外。每次车一“抛锚”,我和我的朋友就冲出汽车,冲到镇上的街道去找一个还算像样的旅馆。所有这些旅馆都有跳蚤、臭虫、蚊子和老鼠大批出没。一天夜里我被动物的鼻响声惊醒,发现房间里有两只猪。睡觉的最佳地点不是饱受虫害的床,而是几张正方形的茶桌。

在贵阳过夜时,我顺便拜访了一些当地的美国传教士。我们一起喝茶听广播。消息传来了:托洛茨基在墨西哥城被暗杀了。原来如此!作为一个可被牺牲的走卒,我已经完成了自己的使命,在一张编织于莫斯科,从西班牙延伸到墨西哥、上海也被网罗其中的世界范围的大网里。

—END—

原标题:《柯鲁克自传:从汉普斯特德荒野到十里店 | 荐书》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司