- +1

洞天寻隐·学林纪丨三浦国雄:作为“共同幻想”的洞天福地

三浦国雄教授是“洞天福地”研究的开拓者,他自1983年开始陆续发表了与这一题目相关的论文多篇。现承蒙三浦国雄教授惠允以及土屋昌明教授的协助,将其中部分研究的中文版转载于此,以飨读者。本文是三浦先生“洞天福地”系列研究的第一篇,原题为《论洞天福地》,收入:《不老不死的欲求:三浦国雄道教论集》,四川人民出版社,2017年版,332-359页。

一、洞天福地说的出现

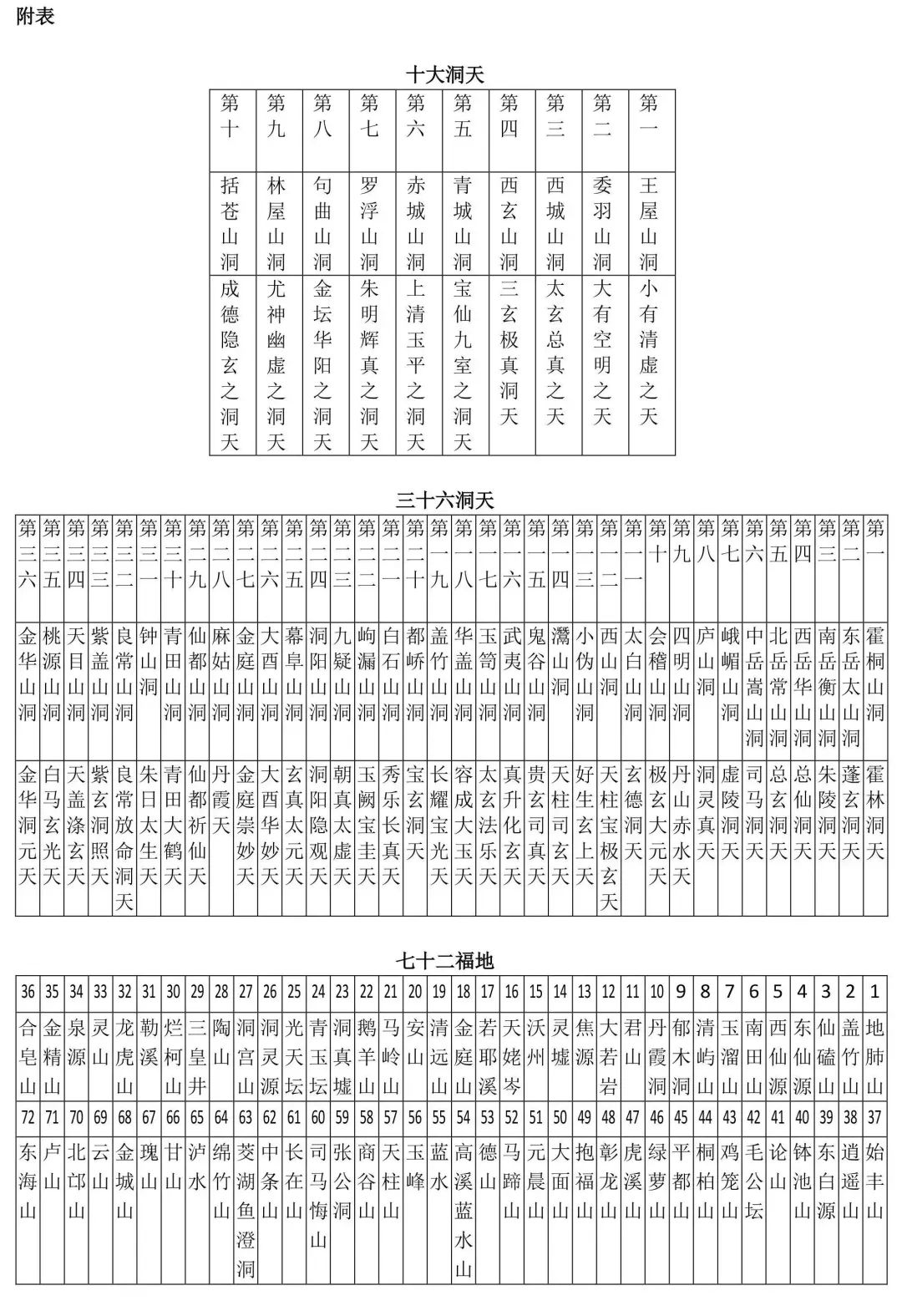

洞天福地[1]是神仙(永生者)们居住的另外一个世界,人们相信它们真实存在于名山胜地的深处。众所周知,将这些散见于全国各地的洞天福地被作为神圣空间进行体系化的,是据称唐代上清派天师司马承祯(647—735)所作的《天地宫府图》。正如题名所示,本来配有插图,但是,在现有的版本(收入《云笈七签》卷二十七)中,插图已经散佚不见。[2]

他在这部著作中,把这些圣地分为十大洞天、三十六小洞天、七十二福地,以“太上[3]曰”的形式配以简短的说明。十大洞天是“处大地名山之间,上天遣群仙统治之所”,三十六小洞天是“在诸名山之中,亦上仙所统治”,七十二福地是“在大地名山之间,上帝命真人治之,其间多得道之所”。其后列举各个洞天福地,记载其规模、洞天名称、所在地、统治者名。例如,十大洞天第一的王屋山洞:

周回万里,号曰小有清虚之天。在洛阳、河阳两界,去王屋县六十里,属(嘱)西城王君治之。

这种不周到的记述,给我们的印象好像名山本身就是洞天福地,除此之外,没有任何具体的意象,在比司马承祯大约晚二百年之后的唐末五代道士杜光庭(850-933)的《洞天福地岳渎名山记》[4](《道藏》艺文版第18册)中,情况也没有多大改变。不过,此书不仅记载了洞天福地,还记载了位于大罗天之中的道教宇宙最高峰玄都玉京山以及周围的群山,并网罗了海外五岳、十洲三岛、中国五岳、五镇海渎、三十六靖庐、灵化二十四(所谓二十四治)等,虽然“皆神仙幻窅之言,故虽纪山川,不隶之地理类焉”(《四库提要》子部道家类存目),但说它是一种宏伟的宇宙地理学亦无不可。上述之中的二十四治和三十六靖庐虽然和洞天福地也有关系[5],不过,不在本文的探讨范围。

虽然杜光庭有关洞天福地的记述方法与司马承祯的没有多大改变,但是其内容则有些微妙的不同。就十大洞天来说,其位次、洞名、规模、洞天名等基本相同,但统治者名皆不同,而且在所在地方面,把司马承祯未详的第三洞天西城山洞确定为蜀州,司马承祯认为“恐非人迹所及,莫知所在”的第四洞天西玄山洞确定为金州。关于三十六小洞天,其位次、洞名、规模、洞天名、所在地基本一致,而在杜光庭的书中几乎没有记载统治者名。至于七十二福地、烦琐而不胜枚举,总之有相当大的出入。

作为洞天福地记,则不能不提北宋虔州祥符宫道士李思聪的《洞渊集》。《洞渊集》(《道藏》艺文版第39册,全9卷)始于《三界咏》。《三界咏》分别对应天、地、人三才,由“赞三清旋象之神化”的《玉清咏》、“著五岳洞天之胜概”的《洞天咏》和“述蓬壶阆苑之仙景”的《海山咏》三部组成。总之,洞天在此与福地分割开来,被纳入“三界”之中(卷1—卷3)。另外分卷记载天下名山七十二福地(卷4),接着是水府仙官、水帝庙、河伯、水神、溪上庙(卷五)、天下名山二十八治(卷6)、星宿诸神(卷7、卷8)和上清三十二天帝宫神(卷9)。

虽然在洞天福地的定位上,《洞渊集》与前面两部有些不一样,但记述的方式未变。在洞天的内容上,除了司马承祯、杜光庭所记三十六小洞天第十会稽山洞变为阳平山[6]之外,基本上一致。不过,统治者名与二者有很大异同。此外,例如东岳泰山(三十六小洞天第二),注曰“上应奎、娄(二十八宿),下镇鲁地之分”,不时插入分野说[7]。分野说就是将天空视为一面巨大的镜子或银幕,将地上的领域投映其中来划分天空。在七十二福地方面,与杜光庭一样,没有统治者名。而福地名、位次、所在地与二者有着很大分歧。

以上对三种洞天福地记进行了粗略的探讨,尽管相互之间有所异同,但洞天福地系统以《洞渊集》为下限被最终确定下来。[8]后世的名山记和地方志在记述洞天福地的时候,不是根据这三种文本,就是依据注4提到的《龟山白玉经》。

虽然洞天福地思想是在唐代被整理并加以体系化的,但是,其出现时间实际上要来得更早,在其出现之前,古代的地母神信仰、山岳信仰、作为冥府的地底观念、作为隐士隐居之所的石室、“洞庭”(后述)和“地肺”[9]等有关大洞窟的传承,或者乌托邦愿望等各种要素肯定都介于其中。这个漫长的诞生前史姑且置之不论,作为洞窟中另一个世界的洞天观念[10],可以证之现存文献的最早例子,应该就是附有399年抄写者批注的《紫阳真人内传》[11](《道藏》艺文版第9册,或《云笈七签》卷一百零六)。关于这部道教经典,后面还将提到,从下面所引一节可以看出此处已经出现了洞天名以及似乎是洞天内部的记述:

或受封一山,总领鬼神,或游翔小有,群集清虚之宫,中仙之次也。若食谷不死,日中无影,下仙也,或白日尸解,过死太阴,然后乃下仙之次也……乃退斋三月,登嵩高山,入洞门,遇中央黄老君,游观丹城,潜行洞庭,合会仙人在嵩高山太室。洞门之内,以紫云为盖,柔玉为床,凤衣神冠,佩真执节,左带流金之铃,右带八光之策……(5-8丁)

上述所谓“小有”和“清虚之宫”,就是指前引第一洞天王屋山洞的小有清虚之天。嵩高山(位于河南省登封县的中岳嵩山)在后来的洞天福地记中,被指定为三十六小洞天第六嵩山洞(司真洞天)。此外,在同一时期谢灵运(385—433)的《罗浮山赋》(《艺文类聚》卷7)中,出现了洞天名和像外界一样明亮的洞天内情景:

洞四有九,此惟其修七。潜夜引辉,幽境朗日。故曰朱明之阳宫、耀真之阴室。

上述“朱明……”就是十大洞天第七罗浮山洞,即“朱明辉真之洞天”(司马承祯语)。更值得注意的是,此处已经出现“洞四有九”,即四九三十六洞天说的事实。不过,罗浮山洞在后来的洞天福地记是十大洞天的第七洞天,而非谢灵运所说的三十六洞天的第七(这个问题留到后面阐述)。总之,洞天说最晚在4世纪末,即东晋末年已经出现。如上所述,出现洞天记述的《紫阳真人内传》至迟成书于399年,下面所述《真诰》的原始材料是南岳魏夫人等真人的《诰》(启示),这些真人们降临到灵媒杨羲身边是在兴宁年间(363—365)。

陶渊明的存在,巩固了洞天说出现于4世纪的说法。陶渊明与谢灵运差不多是同时代的人,那个桃花源也应该放在洞天观念的背景中进行理解。[12]如此一来,在4世纪后期的时间轴上,洞天观念——杨羲——《紫阳真人内传》——谢灵运——陶渊明排成了一条横线。比他们大约晚一百年的陶弘景,在他的《真诰》(《道藏》艺文版第34册)一书中,洞天说差不多呈现了全貌。

大天之内,有地中之洞天三十六所。其第八是句曲山之洞。周回一百五十里,名曰金坛华阳之天。(《稽神枢第一》,5b)

不过,与前述《罗浮山赋》一样,此处亦将句曲山(茅山)列为三十六洞天的第八洞天,这一点与后来的洞天福地说(句曲山洞金坛华阳洞天为十大洞天第八)有分歧,这些资料暗示三十六洞天说的出现要早于十大洞天说。井上以智为也认为原本只有三十六洞天,而没有十大洞天,后者是后来出现的。[13]事实上,据我所知,想要在唐代之前的文献中找出“十大洞天”一词是很困难的。推测成书于东晋末年的《茅君内传》[14]和完成于554年的《魏书·释老志》[15]等,也只提到三十六洞天,而没有说到十大洞天。但情况可能稍微更复杂一些。因为如果仅仅在概念上,三十六洞天要更早,但是事实上在三十六洞天之中已经包含着后来的十大洞天。《太平御览》卷678所引《茅君[内]传》虽云“有地中之洞天三十六所”,但其中所列举的洞天实际上只有后来的十大洞天。[16]

对这个问题可以整理如下。最初先出现了三十六洞天说,后来因为某种原因,第十位为止的洞天受到了特殊对待,其余二十六洞天几乎失去了传承。[17]进入唐代之后,那十个洞天被另立为十大洞天[18],与此同时,收集被忘却的二十六洞天,加上新的十个洞天,组成二次的三十六小洞天说。另一方面,据推测,福地说的出现要早于洞天说。所谓福地,指没有天灾人祸的肥沃祥福之地,原本是广泛包括洞窟在内的概念。事实上,在后来的《七十二福地记》中,既有山,也有洞窟,更有溪、泉、水井、坛等多种多样的场所。福地说最早可以在文献上得到确认的,大概是葛洪(283—363)的《抱朴子》(成书于4世纪初):

按仙经,可以精思合作仙药者,有华山、泰山、霍山……此皆是正神在其山中,其中或有地仙之人。上皆生芝草,可以避大兵大难。不但于中以合药也。若有道者登之,则此山神[19]必助之为福,药必成。若不得登此诸山者,海中大岛屿,亦可合药。[20](《金丹》)

与葛洪差不多是同个时代的孙绰(320-377),在他的《游天台山赋》(《文选》卷11)中可以看到“福庭”一词[21],而“福地”一词则出现于《真诰·稽神枢》。

金陵者,兵水不能加,灾厉所不犯。《河图中要元篇》第44卷云,句金之坛,其间有陵,兵病不往,洪波不登。正此之福地也。(卷11,2a)

除此之外,同篇中还引用了《名山内经福地记》和《孔子福地记》等书籍。此外,与陶弘景差不多同时代的王融(468—494)所著《三月三日曲水诗序》(《文选》卷46)也使用了“福地”一词。[22]但是,如前所述,六朝时期的福地包括了洞天[23],把洞天与福地进行对照理解的思考尚未出现,因为“洞天福地”说的成熟要等到唐代之后。

我想在此探讨一下十、三十六、七十二等数字的意义。这些数字自先秦以来作为具有某种象征意义的神圣数字经常被使用[24],在洞天福地说中,应该具有这种象征性。首先是十,它既是完全数,又象征着十方世界。[25]关于三十六,正如《酉阳杂俎》卷2《玉格》所说的“道(教)列三界诸天,数与释氏同,但名别耳”那样,将佛教的三界(欲界六天、色界十八天、无色界四天)二十八天赋予道教的名称,再陆续加上四种民天、三清天、大罗天的道教八天,这大概就是三十六天[26]的由来(本章末页附有《道教三十六天》表)。三十六洞天就是将天上的这些改变名称并投影到地上。佛教的二十八增加为三十六,可能是道教方面试图优越于佛教的一种战略,另一方面,可能也有使其合乎周天三百六十度的意图。不管怎么说,三十六在道教中也是神圣的数字,将道教经典体系化为三洞三十六部亦是出于这种想法(《广弘明集》卷9《笑道论》等)。三十六的倍数七十二,其根据是地数为天数两倍的《周易》思想。在《周易》中,阳爻“—”(天)为一画,阴爻“- -”(地)为两画。顺带说一句,《西游记》和《水浒传》中的天罡数三十六、地煞数七十二,大概就是从洞天福地的数字系统中引申出来的。实际上,在《西游记》第一回,隐藏在瀑布中的洞窟——水帘洞被称为“花果山福地,水帘洞洞天”。

二、洞天福地的世界

洞天福地[27]究竟被想象为怎样的一个世界呢?仅就现存的道教文献来看,对其内部情形进行较为详细叙述的,是《真诰·稽神枢》记述句曲山洞金坛华阳洞天的部分段落。下面我想以这份资料为主,跟着它往里走。首先,它的规模被描述如下:

洞墟四郭,上下皆石也,上平处在土下,正当十三四里而出上地耳。此当是至太山顶为言也。东西四十五里,南北三十五里,正方平,其内虚空之处一百七十丈,下处一百丈,下墌犹有原阜垅偃,上盖正平也。(卷11,6a)

总之,这个洞天是一个方圆280里(约70公里)的巨大方形石室。这个句曲山洞其实是洞天中比较小的,最大的王屋山洞和委羽山洞据说方圆一万里。接下来说在这黑乎乎的空洞中,被误以为是外界日月的不可思议的光体照亮着:

其内有阴晖夜光,日精之根,照此空内,明并日月矣。阴晖主夜,日精主昼,形如日月之圆,飞在玄空之中。

上述一节的原注指出,外界和洞内被分别称为“大天”和“小天”,以示区别;关于“阴晖”和“日精”,其他各个洞天虽有些不同,也有用这个名字称呼的日月,大概是大天的日月“分精”以照之。关于这个“分精”,《五岳真形图》(《太平御览》卷44所引)亦称“洞天所在之处, 其下别有日月,分精以照中”。[28]注接着又说,大天是无边无际的,而小天的边际却是可以“扪睹”的,所以,日月的出没之处似乎明明可以知道,却无法捉摸,大概是不经由孔穴而“忽然起灭”的缘故。

正文接着说这个洞天有五个洞门(根据原注,这是为“外人”所设的,真人和仙人不从这五门出入),然后,描述了洞天内与外界光景并无二致的模样。估计那里的天空也是蓝色的吧。

虚空之内皆有石阶,曲出以承门口,令得往来上下也。人卒行出入者,都不觉是洞天之中,故自谓是外之道路也。日月之光既自不异,草木水泽又与外无别,飞鸟交横,风云蓊郁,亦不知所以疑之矣。[29]

《真诰》没有描绘人们(仙人)的日常生活,在“小说”之类中,通过误入洞天的男人的眼睛,描绘了“人家村落”的样子。[30]那篇《桃花源记》就是经典的例子。接着,正文说各个洞天相互之间通过地下通道连接着。

句曲洞天,东通林屋,北通岱宗,西通峨眉,南通罗浮,皆大道也,其间有小径杂路,阡陌抄会,非一处也。[31]

“林屋”是第九大洞天林屋山洞,就是漂浮于江苏太湖之中今天所谓的西洞庭山中的洞天(在这座岛上实际存在着人称林屋洞的洞窟。详见下一章),“岱宗”就是东岳泰山洞(第二小洞天),“峨眉”就是四川的峨眉山洞(第七小洞天),“罗浮”指著名的广东博罗县罗浮山洞(第七大洞天)。离句曲山(茅山)最近的林屋山,直线距离约一百公里,离最远的峨眉山大约有一千五百公里,是非常离奇的地下通道。

各个洞窟(洞天)之间相互贯通、是中国洞窟观念的重要主题,频繁出现于六朝时期的地理书和小说笔记之类。例如,《河图括地象》(《古微书》卷32)曰“名山大川,孔穴相通”;《玄中记》(据《古小说钩沉》)亦曰“蜀郡有青城山,有洞穴潜行,分道为三,道各通一处,西北通昆仑”,又曰“彭城(江苏省铜山县)北有九里山,有穴通琅琊(山东省诸城县),又通王屋(河南省济源县),俗呼为黄池穴”。有一则故事说有个男人误掉到嵩山(河南省登封县)的洞窟之中,在洞窟中彷徨了半年左右,从四川出来了(《搜神后记》卷1)。

上引《真诰》的记述,句曲山洞被描写为宛如连接这些地脉(地下通道)的地下中心,从汉代到六朝时期,作为地下的巨大广场而被传承下来的却是“洞庭”。洞庭,正如字面所示,就是洞窟之庭[32]的意思,经常用这个名字来称呼大洞窟[33],而另一方面,它最终成为一个专有名词,用以称呼太湖湖底广阔深邃的洞窟(位于太湖之中的岛,至今仍被称为洞庭山)。

太湖的洞窟,正如西晋张华的《博物志》卷8所记载的那样,“君山有道,与吴包山潜通。上有美酒数斗,得饮者不死”,亦与遥远的西方楚地相通。“君山”是今天仍以此名的洞庭湖东北岸的山名,“包山”又名林屋山,是西洞庭山的古名。洞庭湖这个名称,如上所述,由来于它与太湖的洞庭潜通。不仅如此,洞庭“傍行地中,无所不通”(《太平御览》卷54所引《风土记》),与五岳潜通,被称为“天后别宫”(《太平御览》卷663所引《五符》)。关于洞庭,还有一个流传很广的传说,当年吴王阖闾曾命令灵(龙)威丈人[34]对其进行探险,据说走了十七天还没有走到头,获得刻在玉叶上的《灵宝经》两卷而返(《太平御览》卷46所引《吴地记》等)。关于洞庭山和洞庭湖的两个“洞庭”之关系,将在下一章《洞庭湖与洞庭山》再做稍微详细的论述。

上述将太湖洞庭视为各个洞窟之中心的观念,实际上还出现在《真诰·稽神枢》的另一个地方,在那里,句曲山不过是它的一个入口。

此山(句曲山)洞庭之西门[35],通太湖苞山中,所以仙人在中住也。(卷11,17a)

前引谢灵运的《罗浮山赋》亦称“茅山是洞庭口,南通罗浮”。不管怎么说,在地下,地脉纵横交错,各个洞天由此被连接在一起,宛如一个个独立的地下王国。

回到《真诰》的记述:

汉建安之中,左元放闻传者云,江东有此神山(句曲洞天),故度江寻之。遂斋戒三月,乃登山,乃得其门,入洞虚,造阴宫,三君[36]亦授以神芝三种。元放周旋洞宫之内经年,宫室结构,方圆整肃,甚惋惧也。[叹曰[37]]不图天下复有如此之异乎,神灵往来,相推校生死,如地上之官家矣。(卷11,7ab)

总之,在洞天之中,不输于外界都市的庄严华丽的宫殿鳞次栉比。不过,究竟有谁可以居住在这样的另一个世界呢?当然是成为仙人的人,众所周知,在仙人的世界中,也有着严格的官僚制度,所以,问题是哪个等级的仙人。根据《抱朴子·论仙》以“仙经云”形式所述经典分类,仙人分为三种:

上士举形升虚,谓之天仙。中士游于名山,谓之地仙。下士先死后蜕,谓之尸解仙。

此处固然未见洞天一词,尸解仙的场所性定位也很模糊,但是根据“游于名山”的记述,可以推测住在洞天的是中士地仙。事实上,《秘要经》(《御览》卷663所引)曰“立三百善功,可得存为地仙,居五岳洞府之中”,《名山记》(《御览》卷663所引)引用《王君内传》在描述“宫阙相映,金玉镂饰”的王屋山洞(小有清虚天)之后,说“皆地仙所处”。这些地仙,也被称为“洞仙”[38]。《真诰·稽神枢》便把句曲洞天称为“洞仙馆”(卷11,1b)。

天仙和地仙被截然分为两个等级。例如,从杜光庭《墉城集仙录》(《道藏》艺文版第30册)卷5的如下记载可知。有一天傍晚,天上仙女杜兰香派侍女向洞庭包山道士张硕授予“黄麟羽帔、绛履、玄冠、鹤氅之服”等物之际,说“此上仙(天仙)之所服,非洞天之所有”。

洞仙并非仙阶中的最下位,在他下面还有被称为“地下主”[39]和“鬼帅”的阶层,曰“鬼帅武解,[地下]主者文解,俱仙之始也”(《真诰·稽神枢》卷13,1a)。关于他们,还有许多不得其解的事,从其名称来看,大概居于冥府的地下世界,管理着死者的灵魂。地下主可以上升为地仙[40],其中有的地下主“得出入仙人之堂寝,游行神州之乡”(《稽神枢》卷13,2a)。如前所述,《抱朴子》虽然没有明确记载尸解仙的住所,但是认为尸解仙前往地下世界,成为地下主。[41]不管怎么说,仙人的世界由天上、山(洞天)和地下三层组成,所住之人分别为天仙、地仙和地下主。[42]

正如地下主可以上升为地仙那样,地仙的身份也不是一成不变的,当然带有升仙的可能性。关于升天,要经过上帝的审查(与一开始就白日升天的不同),其中遵守戒律和善行也是重要的条件。《酉阳杂俎》卷2《玉格》曰“八十一戒、千二百善入洞天,二百三十戒、二千善登山上灵宫,万善升玉清”。不过,升天或留在地上,“各从其所好”(《抱朴子·对俗》),地仙之中也有像白石先生那样,觉得到天上要看上官脸色而不愿意升仙的(《神仙传》卷2)。[43]根据《真诰·稽神枢》,得道升天的人经过长年累月的积累,其人数庞大,成为仙官而管辖名山的人也数以千计,另一方面,据说也有数不清的人拒绝升仙而希望永留五岳名山(卷14,10b)。

如上所述,洞天中居住着无数的地仙,由天上派来的真人进行统治(司马承祯:《天地宫府图》)。洞天被称为“天帝下府”(《伯牙琴·昊天阁记》等)也是因为此故。因此,从世俗人的角度来说,除了出于某种偶然而误入其中的幸运之外,根本就毫无线索可依,是一个被封闭的世界。

三、宇宙·洞窟·身体

如前所述,洞天观念虽然产生于中国各个名山真实存在的深奥的巨大洞窟,但是,与外界并无二致的洞天已经远远超越了现实的洞窟,是一个虚幻的空间。关于产生出这种幻想的思想和社会背景,姑且置之不论,我想以洞天观念为线索,来观照道教的宇宙认识之一端。

在踏入道教的世界时,谁都会注意到以“洞真”“洞玄”和“洞神”三洞为首的各种“洞”字。若问这些“洞”的由来是什么,洞窟大概是最为自然的理由。洞窟之所以在道教中被另眼相看,是因为无边无际扩展开来的黑暗的空洞,是道家和道教的空无哲学的具体体现[44],此外,在早期道教中,与世俗隔绝、充满着原始灵气的神圣场所又是道士们的修行场所。

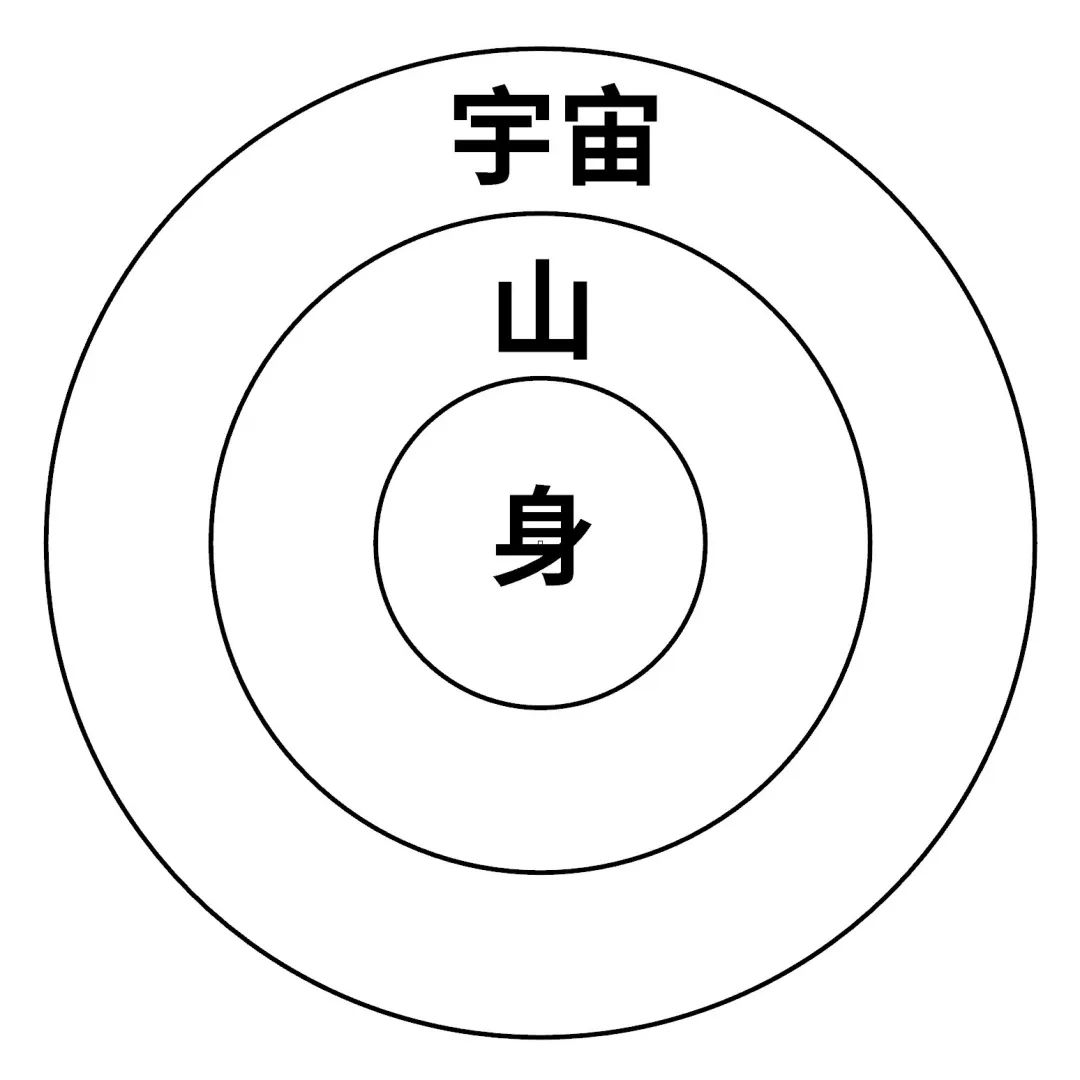

图 1

作为封闭的虚空的洞窟形象,不仅仅停留在上述道教术语之中,正如以下考察所阐明的那样,它渗透到道教的宇宙认识的深处。如图所示,我们把道教的宇宙认识划分为宇宙、山(洞窟)和山中修行者三个单位。为什么要抽出这三个,因为这些是构成六朝时期道教世界的基本“场域”。宇宙在空无之中包围着山,拥有洞窟的山在空无之中包围着道士的身体,相互嵌套在一起。[45]这三者虽然在外观上不仅存在着量的差异,在质上也各不相同,但洞窟形象贯穿着它们的基础。最能表现出这种情况的是《紫阳真人内传》的如下记述:

真人曰:天无谓之空,山无谓之洞,人无谓之房也。山腹中空虚,是为洞庭,人头中空虚,是为洞房。

接着,我想具体探讨一下它们的相互关系。首先,就宇宙的洞窟性而言[46],根据浑天说的宇宙结构论,道教显然把这个天地视为一个巨大的洞窟。正如上一章也提到的那样,浑天说出现于西汉末年,超过了之前占支配地位的盖天说,为后世所信奉。相对于盖天说把天地视为一个平行的面,浑天说认为天包着地,向地下旋转的这一点,颇有新意。[47]《晋书·天文志》记载抱朴子葛洪是这个学说的支持者,《云笈七签》卷二(《混元》)以葛洪言的形式,引用东汉代表性浑天家张衡(78—139)的学说[48]如下:

葛稚川(洪)言,浑天之状如鸡子卵中之黄。地乘天而中居,天乘气而外运三百六十五度四分度之一,半出地上,半绕地下,二十八舍(宿)半隐半见。此乃符上清之奥旨,契玄象之明验。

该学说认为天就像蛋壳,包围着像蛋黄一样的大地并旋转,使天地存在于各自场所的是气。与盖天说相比,更加接近封闭的洞窟形象。不仅如此,道教经常把天地尚未成形的初始混沌状态的宇宙称为“空洞”。《云笈七签》在《混元》之后,设置《空洞》一章指出:

道君曰,元气于眇莽之内,幽明之外,生乎空洞。空洞之内生乎太无,太无变而三气明焉。三气混沌生乎太虚而立洞,因洞立无,因无生有,因有立空……

也就是说,处于混沌状态的浩瀚无垠的宇宙之中,突然裂开一个洞窟状的空间,通过这个空无的空间,限制了各自的场域,由此依次形成这个世界。提到空洞,让我想起《庄子·在宥》中黄帝与广成子对话的“空同之上”。关于这个空同山的所在地,后世有各种各样的说法[49],《庄子》的本意应该是与《云笈七签》的“空洞”一样,都是指天地未分之前的混沌状态。[50]

甘肃省崆峒山(陶金 摄;书中黑白原图由奈良行博所摄)

这个意义上的空洞(亦作空同、崆峒、空桐)经常出现于道教文献之中。其中值得注意的是,下一段文字认为道教经典的出现与空洞有关:

《灵宝经》曰:元始洞玄灵宝赤书五篇真文者,元始之先,空洞之中[生][51]于天地未根,日月未光,幽幽冥冥,无祖无宗,灵文暗蔼,乍存乍亡。二仪(天与地)待之以分,太阳待之以明。(《太平御览》卷673)

也就是说,初始混沌之中开启“空洞”之后,出现了经典,通过它的力量形成了天地日月。这种想法,让我想起灵威丈人在洞庭深处获得《灵宝经》的前述传承。[52]《抱朴子·遐览》也提到,《三皇文》和《五岳真形图》等重要道书被秘藏于名山五岳的“石室幽隐之地”。[53]由此亦可看出宇宙的洞窟化(同时也是洞窟的宇宙化)。

其次,就身体的洞窟性而言,身体被认为是一个洞窟,或者说身体之中有一个小小的洞窟,前引《紫阳真人内传》所谓“洞房”一词[54]就是最直接的证明。《抱朴子·地真》对住在体内的“一”(被神格化了的道的根源)的所在,指出:

一有姓字、服色。男[之一]长九分,女[之一]长六分,或在脐下二寸四分下丹田中,或在心下绛宫金阙中丹田也,或在人两眉间。却行一寸为明堂,二寸为洞房,三寸为上丹田也。

陶弘景的《登真隐诀》(《道藏》艺文版第11册)进一步发展了上述《地真》篇的记述,认为头部有九宫(对应天上的九宫),列举了每个宫殿的名称,各个宫殿都住着神,主张对其进行存思(后述)。当然,“洞房宫”也在其中,原注曰“头中虽通为洞房,而是同[洞]房之正也”,又曰“左有无英君,右有白元君,中有黄老君,凡三神居之”[55](以上为卷上《九宫》)。该书卷上《洞房》曰“洞房之中自有黄阙紫户玄精之室,身中三一尊君常栖息处所也”,进行了更为具体的记述。

不仅如此,《登真隐诀》和《真诰》提倡以洞房之神为对象,进行“行洞房”的存思法实践。尽管我不知道在无数的存思法中,这个方法究竟有多么重要,但是,《真诰》等书给我的印象是这个“行洞房”似乎是存思法的代表性方法。例如,“心游太空,目击洞房”(卷1,5b)、“凝心虚形,内观洞房”(卷2,19b)等,在卷9的14b中记载了其方法(存三元洞房)。

反过来也有把洞窟进行身体化的认识,前述的“地肺”(大地的肺脏)观念就是其例证。接着引用的是出于明代非道教徒之手的作品,记述钟乳洞游记的作者,感慨万千地说简直就像在人体之中游览一样。这种内脏感觉并无特别之处,从太湖石的爱好也可以看出,大概这是中国人共通的想法。

予自外窥内,洞益高,水益深。左右石皆碧色,如肝肺倒垂者,以四五百计,联属不绝。[56]

进一步说,宇宙和身体皆以洞窟模式为媒介连接在一起。如前所述,作为上清派道教的显著思维方式,他们认为身体内部的空洞中有天上的宫殿,神仙们居住在里面。《黄庭内景玉经》(《道藏》艺文版第11册) 经常把体内的情况用日月、雷鸣和云气等宇宙意象来认识。[57]反过来,就宇宙的身体化来说,《庄子·齐物论》曰“夫大块(大地)噫气,其名为风”,认为宇宙就像人一样呼吸,在《抱朴子·释滞》等篇的“生气”和“死气”观念中,也将壮阔的宇宙加以拟人化。认为宇宙在吸气时是“生气”的时间,在呼气时是“死气”的时间,天地之气“在吸气时比较好,呼气时不好”,所以,道士应该在生气的时间段施行服气法。[58]总之,认为人是住在宇宙这个巨人的体内。

宇宙和身体不以洞窟模式为媒介也相互交通。将宇宙视为巨大身体的观念,从盘古的尸体化生传说[59],以及下面这个可谓模仿版的老子化生说等可以看出:

老子遂变形。左目为日,右目为月,头为昆仑山,发为星宿,骨为龙,肉为兽,肠为蛇,腹为海,指为五岳,毛为草木,心为华盖,乃至两肾合为真要父母。[60]

同样,《笑道论》卷中(北周甄鸾撰)引用《五符经》这部道教经典,论述体内宇宙的情况如下。将其逆推,可以说就是身体的宇宙化。

人身包含天地,无所不法。立天子,置三公、九卿、二十七大夫、八十一元士、九州、百二十郡、千二百县(于体内)。胆为天子大道君,脾为皇后……

接下来引用的是与道教因缘非浅的纬书(对儒教经典等加以神秘色彩的书),其记述就是典型的大宇宙小宇宙论。

人头圆象天,足方象地,五脏象五行,四肢法四时……[61](《孝经纬援神契》)

但是,其内部虽然耸立着神仙居住的宫殿,日月辉映,但是,现实的肉体比山要小,比宇宙要有限,其内部风景只有想看的人才能看得见。这种有限性和极限性通过想象力使其向外反转为宇宙无穷大,使内在的东西昭然若揭的冥想法不正是存思吗?[62]

与昆仑山一体化(根据《高奔内景玉书》)

“存思”亦称“存想”“内视”“内观”和“内照”。“存”这个动词,例如从《高奔内景玉书》(《道藏》艺文版第6册)的“存自身为昆仑山”这个例子来看,意思是对存在进行想象的话,就会清清楚楚地浮现出来。东汉荀悦《申鉴·俗嫌》已经可以看到“历藏内视”这一存想体内脏器的方法,在上清派中,对体内神的存想获得了实践。法国汉学家马伯乐对此进行了说明,已故川胜义雄(1922—1984)的译文如下:

道士闭上眼睛,停止注视外物。目光(两眼分别为太阳和月亮)扩展至体内,并照耀它们。如果不够明亮的话,就必须持诵咒文,让阳光进入身体之中。这个道术,与其他道术一样,需要训练。起初见神混乱,朦胧而不见细部。但是,随着不断修行,见神慢慢地好转,最后可以精密地正确地看到诸神。头发之神身高二寸,穿着灰色衣裳,皮肤之神身长一寸半,穿黄色衣裳……身体的各种神,在一周之中逐个得到检查。通过这种方法来监视诸神,诸神就会被固定在原来的地方,阻止他们走到外面。[63]

实际上,《云笈七签》的《存思》章(卷42一44)列举了各种各样的存思法。其中既有对诸神的存思(存大洞真经三十九真法),也有对五脏的存思(老君存思图十八篇第九),也有对体内九宫的存思(存元成皇老法)。还有一种“存思三洞法”,虽然详情不是很清楚,其中提到早上存思洞天,白天存思洞地,夜半存思洞渊。其中值得注意的是,《太一帝君太丹隐书》所引如下一文:

日(左目)月(右目)使照一身内,彻泥丸(上丹田),下照五脏肠胃之中,皆觉见了了,洞彻内外令一,身与日月光共合……[64]

上述“洞彻”“内外令一”等用语,是讲存思最后的开悟境界(内在的东西向外反转,自己与外界的界线消失,与宇宙一体化)。

我想在此第三次提及重视“行洞房”的《紫阳真人内传》。此书描述周义山这个修行者遍历名山向仙人求道,最终成功存思自己洞房中的三位神仙(中央黄老君、白元君、无英君),实现白日升天的过程,其风格很像一部教育小说(Bildungs roman)。然后,成为紫阳真人的周义山,谈到自由无碍的境遇时说:

是以真人处天处山处人,入无间。以黍米容蓬菜山,包括六合,天地不能载焉。[65](12b)

在天上、洞天和体内之间的自由往来,并非在真人的想象中进行的。在存思中,被清楚地想象的,不单是主观的幻影,而是确凿无疑的另一个现实。超越主观与客观、梦与现实深刻裂缝的这种冥想法,让我想起五世纪前期据说由畺良耶舍翻译的佛教经典《观无量寿经》。此经主张从想象(观想)日没开始,想象西方净士的各种细节,最后如果能够想象出阿弥陀佛以及侍立两旁的观音菩萨和大势至菩萨(请注意,与行洞房一样是三体),就可以往生极乐。观想和存想一样,并非想象力的骗术。《观无量寿经》的十三观,与其说是“论述视觉像与心像的原理性一致的戏剧性例子”[66],我觉得将其理解为主观意象的戏剧性现实化,则更容易理解。不管怎么说,不得不说《观无量寿经》出于中国伪撰的说法[67]是有充分理由的。

四、小结

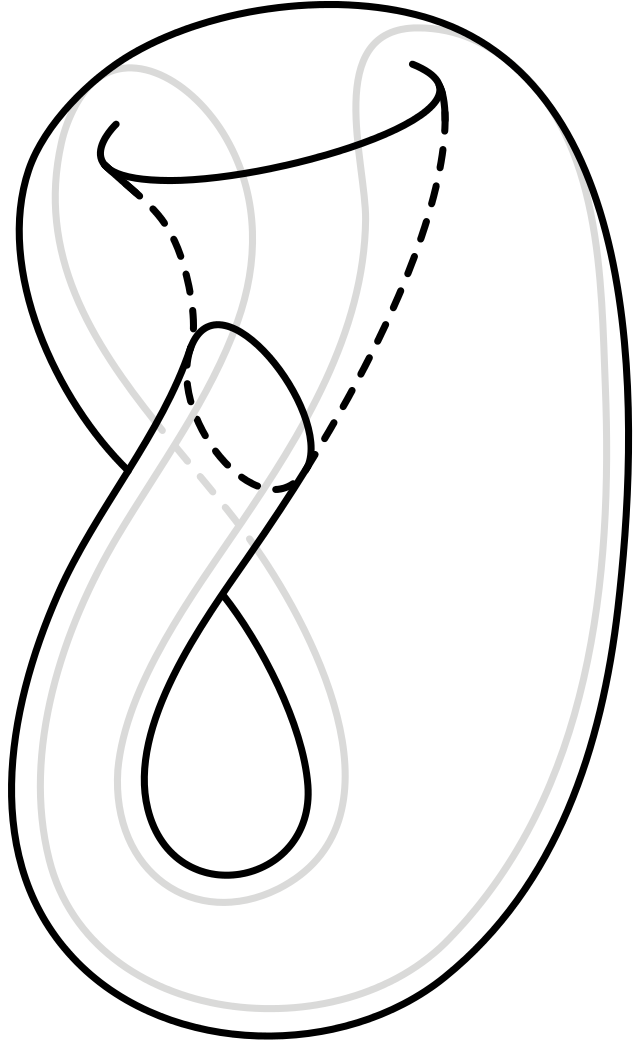

洞天是山中被挖出的一个小天(小宇宙),像洞窟,又像外界,内部世界在不知不觉之中反转为外部世界,是个像克莱因瓶(Klein bottle)一样的不可思议的空间。这种幻视的乌托邦,究竟是如何产生的呢?直截了当地说,产生它的力量肯定和身体向宇宙敞开的那种想象力相同。我们方才对宇宙、洞窟和身体的密切关系进行了一些考察。似乎可以认为,在宇宙和身体之中,贯穿着洞窟的意象,再进一步,三者被认为可以作为意象相互变换。从身体方面来说,洞窟应该也是作为一个疑似身体而被表象化。让自己的内部世界反转的洞窟内修行者,通过存思的相同作用,使疑似身体的洞窟亦向外展开。在道士的冥想里,宇宙、山(洞窟)、身体三个场域的境界消失了[68],在此现出洞天的世界。

图 :克莱因瓶(Klein bottle)

这种想象力,更普遍地说,与道教别具特色的小宇宙中见大宇宙的精神、于狭小封闭的空无之中容纳宇宙的壶中天精神、“大中见小,小中见大,虚中有实,实中有虚”(沈复《浮生六记》)的精神是相通的。

但是,洞天说并非仅仅用道教徒的想象力就能解释的单纯的问题。正如本文开头也稍有提及的那样,关于它的出现,有各种各样的原因介于其中,它没有停留于少数道士的幻视体验,很快便作为山那一头的乐园而传播到社会。是什么使道教徒促进了这种幻想?小集团的幻想为什么会发展成为时代和社会的“共同幻想”?本文无可奉答。

作为“共同幻想”的洞天福地说能够延续到什么时代呢?它与神仙(洞仙)的命运亦休戚相关,我现在无法做出确切的回答。我猜想,以六朝时代为巅峰,人们逐渐从共有的梦想中醒过来了。

唐代被加以体系化,被推定了现实的场所,也许这是洞天福地说变迁史上具有决定性意义的事件。现实的洞窟成为圣地,许多道观在此修造起来(当然也有在此之前就已经修建的道观),由于现实化和特定化,使洞天仅仅是洞窟,内部耀眼的日月失去了光芒。北宋政和六年(1128),下令天下的洞天福地修建道观,塑造圣像(《宋史纪事本末》卷51),这是世俗化过程的一个证据。随着时代往后迁移,洞天福地或成为历史悠久的大洞窟和文人墨客清游之地的代名词,或仅仅在庭园大假山中的人工洞窟中留下痕迹。

曾目睹新中国成立前中国道士修行与生活的夏目一拳,说了一件有趣的事,我想姑且以此作为本文的结尾。从前一说到洞庭福地,就认为那是有志于大修验道士的人拿着入山符遍历巡视的修验道场,但是,“现在是为了混口饭吃而成为道士,不再有用一生巡历三十六洞天七十二福地的道士。甚至有很多道士连洞天福地在哪里都不知道”。[69]

附记

笔者的洞天福地研究,自1980年代之后,几乎没有什么进展。中国本土,乃至全球的研究,也基本上没有见到。所以我不熟悉近年的洞天福地研究的情况。不过,日本国内最近以青年学者为中心,开始了值得关注的研究。以土屋昌明为中心的“洞天福地研究会”,自2011年以来,获得了科研经费,除了邀请海外学者举办研究集会之外,还每年出版学术杂志《洞天福地研究》,到现在(2016年10月)为止,已经出版到第6期。他们的研究特色是综合了历史、文献研究和现地调查,成员每年都会到保留着“洞天”传承的地方进行考察。

——————

注释:

[1] 我想学习道教知识的人应该无人不晓“洞天福地”,不过,不知道什么原因,好像尚无专论问世。天津人民出版社《中国哲学史研究》1982年第2期刊载的王国轩《关于道教研究的几个问题》,其中提到“有的求索洞山福地”,似乎有专论,只是我没有读过。日本多少提到这个课题的论文列举如下:[日]井上以智为:《天台山における道教と仏教》,收于《桑原博士還暦記念東洋史論叢》,弘文堂書房1931年版,第642页及相关内容对我颇有帮助。他的论文的特征在于把洞天福地说作为与国家祭祀的五岳思想相对立的存在来理解(该论文是福井文雅告诉我的)。此外,可参考[日]窪德忠:《道教と山岳》,《现代宗教2 山岳宗教》,春秋社1980年版;[日]福永光司:《道教と日本文化》,人文書院1982年版;等。关于洞窟,[日]泽田瑞穗:《洞穴の神と财宝》,《天理大学学報》72号,后被收入平凡社选书《金牛の鎖》(从民俗学的角度广泛涉猎仙洞宝藏的传承,把洞天福地说也放在古老传说的延长线上)。吉田隆英的《金牛と洞穴》(《集刊東洋学》47号)考察了“水中世界的禁忌与矿山传承”,提到了福地,但未见洞天一词。[日]大室干雄:《石室の宇宙論》,《囲碁の民話学》第6章,せりか書房1977年版,本书不仅仅是向读者做一次愉快的地底旅行导游,而且颇具启发性。最后,我想提一下宇佐见英治的《青い洞窟》(收于《雲と天人》,岩波書店1981年版),它不是有关中国学的论著,而是文学家的随笔,我就是受到蓝色洞窟这一鲜明强烈的印象触发,而开始撰写本文的。

[2] 现行《天地宫府图》经过后人加工的痕迹,从作者自己两次出现于第十四福地灵墟(白云先生——司马承祯——隐处)和第六十福地司马悔山,也可以知道。另外,原图可能就像《道藏》艺文版第11册所收《五岳古本真形图》那样的东西。

[3] “太上”是道教的最高神。例如《墉城集仙录》卷一曰“升九天,入三清,拜太上,觐奉元始天尊”,可供参考。

[4] 《唐人说荟》也收入了杜光庭的《洞天福地记》。前言根据《龟山白玉上经》,列举了十大洞天、三十六小洞天、七十二福地名单,内容上与《洞天福地岳渎名山记》、司马承祯的著作以及李思聪的著作(正文后述)有一些异同。

[5] “治”和“靖庐”是天师道(五斗米道〉的术语。“‘治’既是指教区,又是指教区的中心和象征性存在的教会”(吉川忠夫:《静室考》,《東方学报》59号)。《云笈七签》卷二十八(二十八治)引用《张天师二十四治图》曰“太上以汉安二年正月七日中时,下二十四治,上八治,中八治,下八治,应天二十四气,合二十八宿,付天师张道陵,奉行布化”。[日]福井康顺:《道教の基礎的研究》(书籍文物流通会1952年版),第58页说:“所谓二十四治,不单是二十四寺,而是二十四领的意思。而且,它可能是指以治馆为中心,(五斗米道)教团被分为二十四个地域。”但是,后来似乎受到洞天福地说的影响而发生变化,“二十四化各有一大洞,或方千里,五百三百里,其中皆有日月飞精,谓之伏神之根,下照洞中,与世间无异”(《云笈七签》卷二十八,二十四治第一阳平治)。此外,阳平化与青城山、峨眉山等洞府潜通(《太平广记》卷60《孙夫人》),又有“福地静庐”一词(《太平广记》卷29《姚泓》)。关于治与靖庐,参考陈国符:《南北朝天师道考长编》,收入《道藏源流考》。专著参考王纯五:《二十四治考》,四川大学出版社1996年版。

[6] 阳平山为二十四治第一,是二十四治的中央教区,位于今天的四川省彭县海窝子(李远国:《四川道教史话》,四川人民出版社1985年版,第69页)。[日]蜂屋邦夫主编:《中国道教の现状 本文册》,汲古書院1990年版,第186—190页有《阳平治址》的调查记录。

[7] 二十四治(《云笈七签》卷二十八)也吸收了分野说。

[8] 此外,宋代潘自牧所著类书《记纂渊海》卷86也收入了《洞天福地记》,十大洞天和三十六小洞天引自《洞渊集》,七十二福地引自《云笈七签》所收《天地宫府图》,没有新意。《四库提要》批评《天台山志》在七十二福地记述上未引用杜光庭的书,而引用此书(史部地理类存目)。又,《太平寰宇记》经常从《龟山白玉经》中引用。

[9] 该词最早出现于晋代皇甫谧《高士传》。据说水至而浮,因而得名(《真诰·稽神枢》原注)。关于它的位置、有各种各样的说法,不过,可以肯定是山中的洞窟。[日]吉川忠夫:《五岳と祭祀》,收载于《现代哲学の冒险15》,岩波書店1991年版,书中认为地肺山是茅山的别称。事实上,在《茅山志》卷6第3页可以看到“金陵地肺”一语。

[10] 本书注1所引井上以智为的论文断言“洞天是指山岳本身,而非山中的洞窟”。他把洞天福地说视为与五岳思想对立的学说,也是以洞天即山为前提的。但是,此说的谬误,从以下的立论方式来看,则是不言自明的。

[11] [日]大渊忍雨:《道教史の研究》,冈山大学共济会书籍部1964年版,第318页,对此书的研究史进行了简洁的归纳。[法]Henri Maspero(马伯乐)著,[日]川勝義雄訳:《道教》,平凡社1978年版。作者也多引用该书。

[12] 出现于《桃花源记》的“外人”一词,指洞天外的俗人,亦出现于《真诰·稽神枢》原注(卷11,6b)。关于二者的关系,下一章将再次进行探讨。

[13] 本书注1所引井上以智为论文第643页。

[14] 史钧文(Strickmann)指出《茅君传》第一次被世俗文献引用的是裴姻(425年殁)的《史记集解》(《茅山における啟示》,收于《道教の總合的研究》,国书刊行会1977年版,第346页)。最早引用此书的道经是初唐王悬河《上清道类事相》(《道藏》艺文版第41册)。《隋书·经籍志》亦有著录。对这些进行综合考虑,此书似乎于东晋末年至宋初之间已出现,与古上清经差不多同一时期(以上承蒙尾崎正治指点)。若是如此,此书有可能是《真诰》有关洞天记述的蓝本。

[15] “二仪之间,有三十六天,中有三十〔六〕宫,宫有一主,最高者,无极至尊,次曰大至真尊,次……”

[16] “至于地中洞天有三十六所,王屋、委羽、西城、西玄、青城、赤城、罗浮、句曲、林屋、括苍(以上的十洞天,与后来的十大洞天一致,位次也相同)、昆仑、蓬莱、瀛洲、方丈、沧浪、白山、八停之属也,五岳及诸名山皆有洞室,或三十里、二十里、十里,岳洞方百里也……”由此可见,剩下的二十六洞天中也包括了古传说中的山。但是,《初学记》卷5以“茅君内传曰”的形式,指出“岱宗山之洞,周回三千余里,名曰三宫空洞之天(即后来的三十六小洞天第二东岳泰山洞蓬玄空同之天)”,《大涤洞天记》(《道藏》艺文版第30册)亦云“茅君传云,第三十四洞天,名大涤玄盖之天”(与后世差不多相同)。

[17] 关于此书的成书,多有含糊不清之处,《述异记》卷下曰“人间三十六洞天,知名者十耳,余二十六天出九微志,不行于世也”(据汉魏丛书本),正是这种情况的反映。

[18] 据说是北周武帝编纂的《无上秘要》(《道藏》艺文版第41册)卷4《山洞品·洞天品》列举了后来的十大洞天。

[19] 山神(正神)在洞天福地说出现之后被统治者夺去了宝座。关于山神,本书注1所引窪德忠论文有所提及。另外,山神似乎在宗教者开山之时现身,后来也经常出现于禅录之中。例如《景德传灯录》卷7“惟宽禅师”条等。

[20] (东晋)葛洪撰,王明点校:《抱朴子》,中华书局1980年版。

[21] “仍羽人于丹丘,寻不死之福庭。”

[22] “芳林园者,福地奥区之凑,丹陵若水之旧。”

[23] 其他还如《初学记》卷5所引《福地记》曰“泰山多芝草玉石,下有洞天,周回三千里,鬼神之府”,王韶之的《南康记》亦曰“平国有覆笥山,道土遗言云,是福地,下有潜穴,未详有所通不”(《北堂书钞》卷158所引)。

[24] 参考闻一多《七十二》(收载《闻一多全集》甲集《神话与诗》)、朱祖延《释十二、三十六、七十二》(《中国语文》1978年第4期)、叶九如《再说十二》(《中国语文》1979年第6期)以及刘尧汉、陈久金《道、儒、阴阳家成数“三十六”和“七十二”之谜探源》(《中国哲学史研究》1984年第3期)等。

[25] [日]小林正美:《劉宋における霊宝経の形成》,《東洋文化》62号,文中指出,“‘十方’观念已出现于现存的元始系以及仙公系(《太上灵宝五符序》除外)的所有灵宝经中。所谓‘十方’,是指东南西北的四方、东北、东南、西南、西北的四维和上下二方合起来的方位,这种观念见于所有灵宝经是因为与灵宝经的大乘思想有关”。

[26] 参考《云笈七签》卷3《道教三洞宗元》,等等。

[27] 以下专讲洞窟内作为另一个世界的洞天福地。

[28] 《艺文类聚》卷7亦云“仙经云,嵩高山……有大室……自然明烛,相见如日月无异”。关于这种不输于现实世界之日月的光源,除了明珠的传承(徐干《七喻》等)之外,也许还要考虑到佛典所言摩尼宝珠(日精摩尼、月精摩尼)的影响。也参考钱钟书:《管锥编》,中华书局1976年版,第732页。

[29] 王屋山洞也提到了这个情况。参考《太平御览》卷663所引《名山记》。

[30] 参考《太平广记》卷25所收《原仙记》等。

[31] 与《太平御览》卷678所引《茅君传》文字相同。不过,《茅君传》“杂”作“新”,“抄会”作“沙浍”。《茅山志》(《道藏》艺文版第9册)卷6第2a页所引《太元内传》与《真诰》同。

[32] 参考本书注1所引大室干雄论著第200页,另参考[美]E. Schafer(薛爱华)著,[日]西脇常記訳:《神女——唐代文学における龍女と雨女》,東海大学出版会1978年版,第72页。此语最早出现于《庄子·天运》“(黄)帝张咸池之乐于洞庭之野”。

[33] 例如,“西玄……下有,洞庭,潜行地中,通玄洲昆仑府也”(《云笈七签》卷105所收《清灵真人裴君传》)。

[34] 在杜光庭的《洞天福地记》中,此人成为林屋山洞的统治者。

[35] 《晋书·许迈传》也有同类文字。

[36] “三君”在《太平御览》卷678所引《茅君传》作“二茅君”。《茅山志》卷6第2页作“三君”。

[37] 根据上述二书补充。其他虽也有些异同,不——注明。

[38] 也有说法认为洞仙就是“在山中洞窟里准备升天之日的修行者”(本书注1所引福永光司论著第108页)。

[39] 根据东洋史家山田胜芳的指点,“地下主”一词已经出现于汉墓出土的遣策(凤凰山十号汉墓文书等),意思是“地下的主者”,即地下世界官僚组织的长官(“主”即主者、干事、负责人,已见秦简),包含此语的文书,是发给地下之丞的,向地下世界出发的通行证。此外,还参考[日]山田腾芳:《鳳凰山十号墓文書と漢初の商業》,《東北大学教養部紀要》33号。《真诰》等书所谓“地下主”,应该与上述相关联。关于六朝道教中“地下主”的定位,参考[日]神塚淑子:《「真誥」について(上)》,《名古屋大学教養部紀要》第30辑,第199页;都筑晶子:《南人寒門·寒人の宗教的想象力について》,《東洋史研究》47 (2),第44页。

[40] 例如,《真诰·阐幽微》(卷16,12a)曰“……皆受书为地下主者,二百八十年乃得进受地仙之道矣”。

[41] 《紫阳真人内传》13a曰“……上过为上仙,中过为地仙,下过白日尸解,都不过者不失尸解也,尸解土下主者耳,不得称仙也”。此外,参考《无上秘要》卷87(《尸解品》第4页)。与“地下主”相对,《神仙传》“壶公”条有“地上主”一词,这大概是地仙的别称。

[42] 《无上秘要》把仙人分为鬼官、地仙、地真、九宫(以上卷83)和太清(卷84。卷85和卷86原缺)。《太平御览》道部(卷659)的分类顺序为道、真人、元仙、地仙、尸解、剑解、道士。另外,死者前往的世界(罗酆山)也称洞天(《真诰·阐幽微》卷15,1a)。

[43] 胡应麟的《少室山房笔丛·玉壶遐览二》亦日“道经所载,玄天五城之上,仙圣阶秩,高下森如,信若所言,其莅事举职,劳不啻于人间,王元泽所谓干岁何益,白石先生宁为地仙,不乐飞升,有以也……”

[44] [日]宫川尚志:《六朝史研究宗教篇》,平樂寺書店1964年版,第143页亦如是说。

[45] [日]市川浩:《身体·家·都市·宇宙》,《文化の现在2》,岩波書店1982年版,作者探讨了书名中这些概念相互之间“作为一种宇宙论套盒的相同”文化形态。本文第三节“宇宙·洞窟·身体”把这篇论文放在道教方面,从稍微不同的角度进行验证。道教徒的家(馆、道观)大概也被认为是一种洞窟。此外,宋代道学家对万象森然的心的理解方式,也借助着洞窟模式。

[46] 我对西学完全不懂,汉斯·布鲁门伯格(Hans Blumenberg)指出“曾经在苏格拉底之前,全宇宙就已经被等同于洞窟”。参考[日]生松敬三、熊田阳一郎訳:《光の形而上学》,朝日新聞出版社1977年版,第46页。

[47] 参考[日]山田慶兒:《朱子の自然学》,岩波書店1978年版,第19页;黎昌顥:《中国天文学史》,科学出版社1981年版,第163页。

[48] (东汉)张衡:《浑天仪图注》。

[49] 《山海经·海内东经》曰:“温水出崆峒,(崆峒)山在临汾南(郭璞注:今温水在京兆阴盘县,水常温也,临汾县属平阳),入河,华阳北。”时代稍后的唐代成玄英《庄子疏》曰“凉州北界”。《太平寰宇记》卷8“河南道汝州梁县(河南省临汝县)”条曰;“崆峒山,在县西南四十里,有广成子庙,即皇[黄]帝问道于广成子之所也,按唐开元三年,汝州刺史充本,州防御使卢贞立碑,其略云,尔雅曰,北戴斗极为崆峒,其地绝远,华夏之君所不至,禹迹之内,山名崆峒者有三焉,其一在临洮,秦筑长城之所起也,其一在安定,二山高大,可取财用,彼人亦各于其处为广成子立庙,而庄生述,皇[黄]帝问道崆峒,遂言游襄城,登具茨,访大骢,皆与此山接壤,则临洮、安定非问道之所明矣,仙经叙三十六洞,五岳不在其列,是知灵迹所存,不系山之大小也,此山之下有洞焉,其户上出……”

[50] 《经典释文》(《庄子音义》)引司马彪云,指出“空同”是“当北斗下山”。另一方面,有谓“北斗当昆仑上”(《太平御览》卷38引徐整《长历》),故空同即昆仑即混沌的图式成立。福永光司的《庄子·外篇》(朝日古典选1966年版)亦称“空同原本是混沌的意思”(第107页)。此外,《肇论》的《涅槃无名论》曰:“无名曰,夫至人空洞无象,而万物无非我造。”(《大正大藏经》45,16la)意指超越人智的所谓精神的混沌无为。关于这种内在化于人心的“空同”例子,可以参考大盐中斋(日本江户时代的阳明学者)的《儒门空虚聚语》。顺带说一句,根据《神仙传》卷1,广成子住在崆峒山的石室。

[51] 据《无上秘要》卷24,7b补。

[52] 这个事实暗示了灵宝派(楠山春树:《老子伝说の研究》,創文社1979年版,第137页将其定义为茅山派中尤其是弘扬《灵宝经》的人。)和洞窟、进而和洞天说的某种特殊关系,本文对这个问题不作深入讨论。另外,参考[法] Maxime Kalten-mark(康德谟):《太上霊宝五符序に関する若干の考察》,《東方学》65号。

[53] 这样的例子还有很多。例如《神仙传》卷5(《左慈》)、卷6(《王烈》)、卷7(《帛和》和《太平御览》卷672-673(《仙经》)等。司马迁早就说过,“藏之名山,副在京师,俟后世圣人君子”(《史记·太史公自序》)。

[54] 在外典中指深处的房间,或者是妇女的房间。

[55] 前引马伯乐书有提到这些神,尤其是第283页。

[56] 慎蒙在《天下名山诸胜一览记》卷3中的《游善权洞记》

[57] 关于道教徒思考的体内情景和体内神,详见麦谷邦夫的《黄庭内景经试论》(《东洋文化》62号)。

[58] 前引马伯乐书第127页。

[59] (三国·吴)徐整:《五运历年记》(《绎史》卷1所引)。盘古传说的来历不明,不过,道教徒确实比较喜欢这个传说。例如,托名葛洪的《枕中书》。

[60] 《广弘明集》卷9《笑道论》上。

[61] 此文收载于孙毂的《古微书》卷27,该处按语曰:“中黄道君曰,人身包含天地,无所不法,日月者,天之司徒司空公也,人亦有之,两肾是也,璇玑者……”此外,《春秋繁露·人副天数》亦称“唯人独能偶天地,人有三百六十节,偶天之数,形体骨肉,偶地之厚也,上有耳目聪明…”等。

[62] 关于存思,前引麦谷邦夫论文主要进行思想史的概括。

[63] [法]Henri Maspero(马伯乐)著,[日]川勝邑雄訳:《道教》,平凡社1986年,第40页。

[64] 《道藏》艺文版第37册,卷44,5a。

[65] 真人的这种境遇,与如下所引《淮南子·原道训》记述“道”的某种口吻相似。“夫道者,覆天载地,廊四方,柝八极,高不可际,深不可测,包裹天地,稟授无形,……故植之而塞于天地,横之而弥于四海,施之无穷,而无所朝夕,舒之幎于六合,卷之不盈于一握……”

[66] [日]中村良夫:《风景学入門》,中公新書1982年版,第52页。

[67] 月轮贤隆早在1951年就已经这么主张了(《净土三部经》下,岩波文库1964年版,第168页;又,[日]原田宪雄:《方向》18号,第21页)。

[68] 以下虽然是宋代儒者有关豁然贯通体验的记述,与道士此时此刻的体验应该是共通的。“在施行反观之际……冷不防沉浸于如下的这种感觉:空洞而无内外,无际畔(界限、轮廓),天地人三才、万物、万化、万事、幽明、有无,这些几乎都没了接缝,感觉连为一体。”参考[日]岛田虔次:《楊慈湖》,《東洋史研究》第24卷4号。

[69] 《道教道士の諸相》,《日本文化》31号,1951年。

三浦国雄,1941年生于日本大阪。大阪市立大学文学部中国学科毕业后,进入京都大学文学研究科博士课程深造,专攻中国哲学史。先后任教于京都大学人文科学研究所、东北大学、大阪市立大学、大东文化大学,现任四川大学文化科技协同创新研发中心教授。研究领域包括中国古代的文化、思想与宗教,以及东亚文化比较研究等。著有《朱子》(1979年)、《王安石》(1985年)、《易经》(1988年)、《中国人的处所》(1988年)、《朱子、气与身体》(1997年)、《不老不死——中国人的梦想与实践》(2000年)、《风水、通书与阴阳先生一一作为中国文化边缘的冲绳》(2005年)、《朱子传》(2010年)等多部专著。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司