- +1

我要去过不一样的生活了

转眼间,我们熬过 2022,跨入了新的一年。

新旧之交,集体性的强烈仪式感常常让人迫不及待地与过去告别,然后踌躇满志地决定开启一段新的人生旅途。然而对不少人来说,重新开始往往是一种错觉,新的一年囿于惯性,难以摆脱过往生活的轨迹也许才是常态。

但这并不妨碍人们想象另外一种生活,一种彼此合作、摆脱“内卷”、远离权威、亲近自然、拥有更低的生活成本,主流之外的生活图景,我们把它叫作理想生活或理想社会,也叫“乌托邦”。

诚然,在一个务实的社会里,面对日益高企的生存压力,和他人谈论乌托邦可能是一件被认为是空想或幼稚的事情。

但一个羞于谈论、不敢去实践乌托邦的时代是可悲的,因为它要么是一个万马齐喑的时代,要么就是一个大家都被现实规训得自我感觉幸福美满、乐不思蜀的时代。那种感觉就是,你一发出声音就会被人嘲笑、惩罚,或你对现状已经很享受,不再去想象另外一种可能。

在看理想近期上线的新节目《实践乌托邦:无限人生书单第11季》中,艺术家、策展人、作家欧宁就为大家展示了另外一种生活的可能。

他将借助一手的材料和田野研究,从美国的乌托邦社群、日本的新村运动、英国的达廷顿实验、新西兰的返土归田运动,到中国的碧山计划、706空间……带你游览世界上那些经典的乌托邦场景。

通过这个节目,他希望为乌托邦去污名化,也为今天的年轻人中已经悄然兴起的社群实践梳理一些可供参考的历史经验。

讲述|欧宁

来源|《实践乌托邦:无限人生书单第11季》

01.

今天,还有谈论“乌托邦”的必要吗?

首先,我想有必要先给乌托邦做一个简单的定义。一般来说,乌托邦是一个想象中的美好社会,是现实中不存在的“乌有之乡”。在一个务实的社会里,乌托邦常被等同于空想和幼稚,所以许多人不愿意自己做的事情被称之为“乌托邦”。

但是最近这些年,中国出现了不少社群实践,比如较早在武汉出现的“我们家青年自治中心”,从北京漫延到全国的“706青年空间”,从青岛搬到福州的“家园计划”,以及规模巨大的WorkFace社群,这些社群实践在探索一些跟主流社会不一样的生活和组织方式,这些实践者都认为自己在脚踏实地,并不是在寻找什么“乌有之乡”,所以不喜欢被别人贴上“乌托邦”的标签。

我非常理解这样的想法,因为我自己也曾经是实践者;但是我从不在意别人把我称之为“乌托邦主义者”,因为我眼中的“乌托邦”不是名词Utopia,而是动词进行时utopianing。

在《实践乌托邦:无限人生书单第11季》里,我会从乌托邦的起源讲起,梳理一下早期乌托邦文学的“纸上空想”,再和大家分享一下历史上真实的乌托邦故事,由此把乌托邦重新界定为一种行动,也就是Utopia in Practice(我曾以这个作为我的碧山计划英文文集的书名),中文可译为“实践乌托邦”。

布鲁克农场,Josiah Wolcott绘,1845年

©Massachusetts Historical Society

在我看来,在任何时代,谈论乌托邦都非常有必要,去落地一个乌托邦的想法更值得称赞。一个羞于谈论、不敢去实践乌托邦的时代是可悲的,它要么是一个万马齐瘖的时代,要么就是一个大家都被现实规训得自我感觉幸福美满、乐不思蜀的时代。那种感觉就是,你一发出声音就会被人嘲笑、惩罚,或你对现状已经很享受,不再去想象另外一种可能。

王尔德曾经说,“一张没有乌托邦的世界地图是根本不值一顾的”,他说这话的时候是十九世纪,十九世纪是一个充满各种奇思妙想并且很多创想都会落地变成现实的时代。

我会跟大家讲一些十九世纪实践乌托邦的例子,在走访这些乌托邦历史遗址和阅读相关文献的时候,我经常感叹,十九世纪多精彩啊,最激进、最大胆的想法都会在某个地方生根发芽、长成大树。

我说的并不是那种国家尺度的乌托邦实验,而是小范围的另类社群实践,比如布鲁克农场、奥内达公社等。正因为规模不大,无须拥及国家权力,才有人人都可以参与实践的可能。

奥内达公社 Oneida Community

02.

我们需要对另一种生活的想象

你也许觉得互联网时代是人类的一个非常巨大的进步。但拉开历史的距离,从促进人类社群生活的多元化和拓宽政治想象力的角度上来说,它比不上十九世纪。

今天的互联网并不像我们最初期待的那样促成一个无国界的大同社会,随着它的发展,它的边界、壁垒和区隔都出现了,在互联网世界里也有地缘政治。

另一方面,线上购物让一切唾手可得,人们足不出户,都变成了孤独疏离的御宅族。微信朋友圈只是一种弱联系的关系网络,顶多是兴趣共同体或信息同温层,远非在同一个地方朝夕相处的社群。

“地方”消失了,不仅因为互联网抢夺了实体空间,还因为全球化所追逐的流动性稀释了每个地方不一样的认同感,世界到处变得越来越相似,越来越无趣。我们还能找回“地方”吗?我们是否可重建人际的强联系?这听起来是一个很乌托邦的问题。

新冠疫情是一次影响深远的危机,但对于实践乌托邦来说也许是一个机会。

危机是乌托邦的催化剂,如果没有工业革命在十八世纪的英国造成的人道灾难,震教徒们(Shakers),当时一个实践公有制和独身主义的宗教社群,就不会远渡重洋到新大陆去创建他们的“地上天堂”,英国的空想社会主义先驱罗伯特·欧文也不会有新拉纳克(New Lanark)和新和谐(New Harmony)公社的实验;

如果没有“1837年大恐慌”这样的经济危机,波士顿的超验知识分子们也不会起念到郊野去创办布鲁克农场(Brook Farm);如果没有越南战争,也就没有美国嬉皮士的Back-to-the-land Movement。

新冠疫情的常态化严重打击了全球化所推举的流动性,让人们不得不“安土重迁”,回到地方。我把这种趋势称作这个时代的“地方转向”。我相信,不管是出于抗疫需要还是对全球化的反思,分散式、去中心、低成本、亲自然、合作化、互助式的社群都会成为人们的一个替代性的(alternative)选项。

这就是为什么我们要在今天重谈乌托邦的原因。我希望通过这个节目能为乌托邦去污名化,同时也能为今天年轻人中已经悄然兴起的社群实践梳理一下可供参考的历史经验。

我想,在今天,特别是中国,尤其需要这些对另一种生活的想象,甚至是实践。这是在经历三年来疫情所带来的沮丧、抑郁和麻木之后,一种必要的自我疗愈,因为我们的生活要重新启动,我们的想象力要重新打开。

03.

世界上那些经典的乌托邦场景

我对实践乌托邦的兴趣起自2010年,那时我准备发起碧山计划,一个混合了乡村建设和社群实验的实践项目,于是利用平时出国参加展览和学术会议的机会到世界各地的乌托邦遗址和当代的另类社区进行田野考察,并搜读相关的文献和书籍,以期为自己在碧山的实践找到可以借鉴的历史经验和思想资源。

没想到这种研究探索一直坚持到现在。2019年年初,我决定把它写成书,名为Utopian Field,中文叫《乌托邦田野》,作为碧山的实践文集的姐妹篇。

目前我已完成了27万字,因为疫情影响,我还有印度和以色列两个国家没去,这样关于泰戈尔的实验和以色列的基布兹的两个章节没法开写,这本书的工作就暂时被搁置了。已写好的部分章节曾经在《单读》、《天涯》和《今天》等刊物发表,今天很高兴可以开始在看理想和大家分享我的部分研究。

我在第一集里将主要聊托马斯·莫尔的《乌托邦》一书,因为这是“乌托邦”这个命名的最早起源,也是后来的乌托邦文学和实践参照的范本;然后在第二集会系统介绍一下历史上的乌托邦文本,包括各种文学虚构和理论研究,这一集我推介的参考书是鲁思·列维塔斯的《乌托邦之概念》;

接着我会按照历史顺序,分享八个发生在世界不同地区的实践乌托邦的例子,包括十九世纪在美国的四个非常成功的乌托邦社群,它们是震教徒、新和谐公社、奥内达和布鲁克农场;还有二十世纪上半叶在日本的新村运动和在英国的达廷顿实验;以及二十世纪下半叶在新西兰的返土归田运动和在丹麦的克里斯钦自由城。

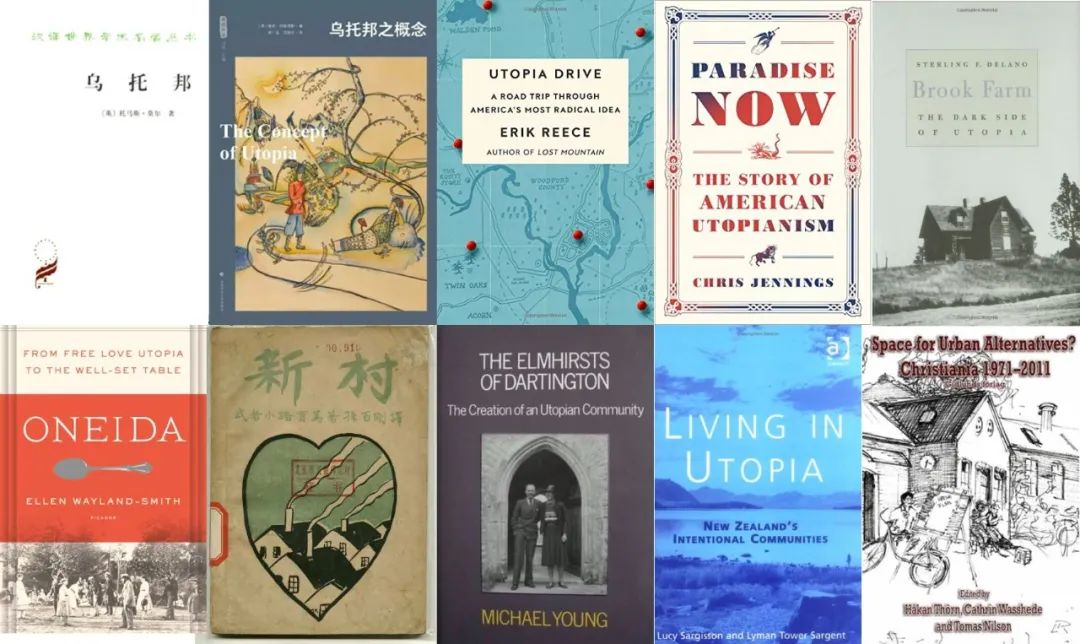

这八个例子我都曾亲自去过他们的历史遗址或现在仍然活跃的所在地进行田野调查,因为相关文献和书刊相当多,我就只挑了八本作为推荐书目。

它们依次是埃里克·雷切的《乌托邦自驾游:穿越美国最激进思想的公路之旅》、克里斯·詹宁斯的《此在的天堂:美国乌托邦主义的故事》、斯特林·F·德拉诺的《布鲁克农场:乌托邦的阴暗面》、艾伦·韦兰-史密斯的《奥奈达:从自由性爱乌托邦到精致摆设的餐桌》、武者小路实笃的《新村》、迈克尔·杨的《达廷顿的埃尔姆赫斯特夫妇》、露西·萨吉森与莱曼塔·萨金特合著的《生活在乌托邦:新西兰的理想社区》、哈坎·托恩、凯瑟琳·瓦舍德与托马斯·尼尔松合编的的《都市替代空间:克里斯钦自由城1971-2011》。

这八个例子覆盖了美洲、欧洲和亚太地区的乌托邦地理,可以算作是一次从欧洲文艺复兴晚期的文学虚构出发,穿越自轴心时代到十九世纪的欧亚乌托邦理论、美国早期的乌托邦社群实践,第一次世界大战后的理想国探寻和第二次世界大战后的返土归田运动,最后来到至今仍在顽强生存的克里斯钦自由城,去探索何为人类幸福的跨时空听觉旅程。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司