- +1

当文学如同米饭和啤酒

原创 吉川幸次郎 读库

按:“在当今世界,文学逐渐变得跟米饭、啤酒或清酒一样。啤酒、清酒的需求量年年增加,我觉得对文学的需求量也会像这样逐年增加的。”1964年5月4日,汉学研究泰斗吉川幸次郎先生,在兵库县立神户高等学校创立六十八周年纪念特别演讲中,从文学的定义开始,探讨文学所描述的对象及文学在人生中的“用处”,思考文学何以有趣、有益。我们在此分享演讲全文,邀请您一道来品尝吉川先生眼中文学的价值和味道。此外,读库陆续出品的吉川幸次郎作品集第二本《中国诗史》已经面世,欢迎加入“中国古典文学阅读计划”参与共读。

文学是什么

各位好,今天在这里首先要向各位表示祝贺。我事先提交的是“文学与人生”这一题目,说起给“文学”下个定义,我这四十多年来一直在做文学研究,也差不多快有半个世纪了,我发现不管是什么事物,对其下定义都是极其困难的。文学也不例外。

在法国,有位叫让-保罗·萨特的哲学家写了一本《文学是什么》的书。想要询问文学的定义而提出“文学是什么”,这一问题所具有的诱惑,让每个人都想要时不时叩问自己,去寻找答案。然而,在我看来,要完全定义“文学是什么”的确很难。并非只有我有这样的想法,这属于接下来要演讲的堀正人君的领域——好像他还没有到,那我就有意地稍微侵入下他的领域。堀君要是在座,发现我的说法有误,敬请指正。

我就权当没在座,放心大胆地谈谈——诸位想必都知道英国有位名为T. S. 艾略特的批评家,他著有《诗的效用与批评的效用》,这本书声名赫赫,作为本世纪文学评论的代表作,有着举足轻重的地位。其中艾略特这样写道:“诗的用途是什么?What is the poetry for? 这一问题往往诱惑人们向其靠近,却不能给出完全的回答。是有各种各样的解答,可至少没一个能让我感到满足。”如此看来,真的很难给文学下定义,这不仅仅是我个人遇到的难题。

然而我们人类,越是遇到这样的难题,就越是想方设法地找出答案。尤其是我们这些教文学的教师,时不时就会有学生来问:“先生,文学究竟是什么?”我也不能就拿“不知道,我不知道呀”来搪塞他们吧。

说起来,教师跟学者,他们在职责上还是有些不一样的,最近我对此深有体会。身为学者,可以干脆利落地说“这我不知道”;而身为教师,如果是德高望重的先生,以强烈的意志一口咬定“我不知道”,说不定也能行。而像我这种不太优秀的教师,更多是把真挚跟热情奉献给了学者事业,就觉得教师的工作还是挺麻烦的。遇到这种情况,感觉非常难办。不过怎么说,还是得稍微准备下答案的。这样当学生问我“文学是什么”的时候,我就能说“我是这么想的”。好像这样能更好地维护在学生中的威信,这算是身为教师的一种政治策略。

对于学问,我不太喜欢用政治策略,可是身为教师,时不时就会遇上需要稍微耍点儿政治权术的事。学生问的是我自己也不太清楚的事情,反正对方还是孩子——学生们都比我年轻,在我看来,他们确确实实就是孩子——算了算了,我还是尽量讲讲,让他们觉得有些收获吧。这样做,对这些苦思焦虑的年轻人来讲,算得上是体贴的做法了。我当然并不认为自己所说的就是百分百正确。就算是只有百分之五十正确,我把这百分之五十的内容全都告诉他们,也不是坏事。青年学生是下一代人,在这点上,我是极其朴素的进步论者。

人类归根结底是在不停进步的,在回答“文学是什么”这一问题前,我稍微多谈下自己切实思考过并真心信奉的这些内容。人类处在恒常进步的过程中,我教的学生要比我年轻。因此,就整体而言,他们这些人所思考的问题比我们这个年岁的人要更为周到。我们这代人只能找出百分之五十的答案,而说不定他们会给补全。这些人就算眼下满足于我们所给出的百分之五十的答案,最终也不会满足于此,而是要去寻找百分之五十五、百分之五十六抑或是百分之六十的答案,他们充分具备这种可能性。这就是我秉持的信念。出于这样的考虑,近来,我向学生谈起自己对文学的定义。

文学作品是生活必需品

“文学是什么?”用最简单的话来讲,“文学是象征性语言”,这是我的最新学说。

再稍微详细地讲,则如下所述。首先,应当指出,文学所描述的最直接的内容,无一不是个别的事象。在当今的世纪,要说最贴近我们生活的文学是什么,那就是小说,是近代小说这一文学形式。在西方,无论是在欧洲还是在美国,跟在日本同样。另外,当前的中国也同样如此。

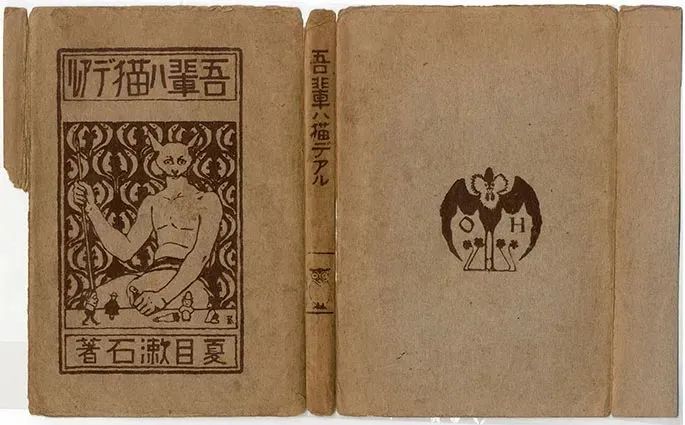

小说中叙述的是什么呢?就是个人的生活,是个别人的生活。也往往存在并不是以人类为对象,而是描叙动物的心理跟行为的小说,漱石先生的《我是猫》就是典型。总而言之,所有小说都是以个别事象为内容的。在我看来,这是文学最根源性特征之一。这跟包括哲学在内所有科学的语言迥然而异。科学的语言从最初就是试图以普遍形式掌握普遍法则并加以叙述。像社会科学就是广泛适用于人类群体的普遍法则,自然科学则是自然界的普遍法则,而小说绝非如此。上述内容就是我们在观察小说之际,最容易觉察到的地方。

夏目漱石先生的《我是猫》初版复刻本。图片来源:ameba.jp

小说也是最贴近我们当下生活的文学形式。据报社人员讲,近来阅读报纸连载小说的读者正在逐渐减少。因此编辑中就有人提出意见,说既然刊载小说与否都不会对报纸发行量造成多大的影响,那就不要再继续支付丰厚的润笔费来登载小说了。不过,要是我在这里请大家举手回答是否赞成这一意见,我想在今天这个会场,应该是举手反对报纸连载小说废止论的人居多吧。

这是因为文学作品——起码小说是这样的——从某种意义上讲,是我们生活中的一种必需品。在我看来,晨刊上的连载小说,就像早上起床后刷牙缺不得牙刷、洗脸缺不得香皂,同样也是不可或缺的。我觉得晨刊上的连载小说,至少也是这种程度的必需品。

然而,像这种只有小说是触手可及的文学形式的说法,应该会受到非议。“没那回事,小说这玩意儿,太没有意思了。我才不读那种东西呢,我早上起床要刷牙,要洗脸,却不会看晨刊上的小说。我感兴趣的是其他更高雅的文学。不单单是作为一名读者对此感兴趣。自己也亲自进行创作,我说的就是俳句跟短歌。我可是作家,才不只是读者呢!”学生中应该不大有这种人,我相信家长会成员中一定会有这类人。

我们先不讨论小说跟短歌俳句哪种是更高雅的文学形式,对俳句或短歌这类文学稍微进行下思考,就会知道,我刚才所说的“文学是一种将个别事象作为其内容进行描述的语言”这一说法,是确凿无误的。

现在所提到的两种文学形式中,短歌是完全倾向于作为抒情诗的一面的。它所描述的感情,依然是拥有这种感情的个人在极其特殊情形下的特殊心境。像是这首:

あひみての のちの心に くらぶれば

むかしはものを おもはざりけり

与君相见后,心蕴无限情。

若与昔时比,今重昔时轻。

看了注释,就会知道,「あひみて」不是普普通通的面对面,而是跟恋人共度良宵后的情形。「あひみてののちの心にくらぶれば」,这句话是说“跟你如此亲昵之后,我才发现跟现在的心情相比,以前我只是对你的美貌思念不已。可是那种思念根本算不上真正的思念”。其意思大致如此。

这首短歌的确给了我某种触动。话虽如此,我自己是全然不曾有过这种体会的。我今年已是耳顺之年,已经走完了人生的大半岁月,却没有过这种体会。在座的年轻人自然也不会有,可能后排上年纪的人也没有吧。当然也不会全然没有,不过,我想十个人里面也不会有一个。就算是有,也是一百人中能有一个吧。换句话说,这是在极其特殊的场合产生的非常特殊的个别感情。

短歌还具有作为自然诗的一面——似乎我列举的都是上古的和歌,实在抱歉——这里列举的是纪友则的一首短歌。

ひさかたの 光のどけき

春の日にしづ心なく 花のちるらん

灿灿日光里,融融春意酣。

放心何事乱,簌簌樱花残。

春日融融,阳光灿灿,樱花纷纷坠地,这是我们身边司空见惯的风景。今年这种落花时节其实就在前不久,当然今年春天雨水挺多的,不过时不时也有短歌中所述的明媚春日。在这样的春日里樱花满地飘落,这是屡见不鲜的景致。

可实际上,就算我们亲眼见到了同样的风景,也不可能会用纪友则这首短歌的形式来看待自然之景。想必那时纪友则正处于某种极为特殊的心理之中,说不定他就是刚跟恋人共度良宵,就是上面说的「あひみてののち」(与君相见后)。正因如此,他才会像这样捕捉自然之景。在如此闲适的春日,仿佛时光都已经凝固。可是为何只有花儿匆匆坠落?纪友则眼中的这幅自然景色只会出自他那天的个别心理。

纪友则的这首短歌被日本国语教科书广泛收录,并且是和歌集《百人一首》中最有名的歌之一,此图描绘的是纪友则与侍从赏樱,由歌川国芳所作。图片来源:大英博物馆官网

其次是俳句。将芭蕉尊为俳句之神,我想谁都不会对此有异议吧。就从芭蕉的作品中随便选一首吧。现在是暮春时分,有一首正好应景。

行く春を近江の人と惜しみけり

春去也,近江弟子同惜春。

这是芭蕉有感于眼前的风景而进行抒情的俳句。那是一个晚春之日,芭蕉身在近江。他所看到的风景,想来是雾霭笼罩在琵琶湖的湖面上,看起来像是在缓缓流动。也可能是雾霭实际上没有流动,却让人觉得它具有要流动的内在意志。这种风景让人感到时光的流转,从而结晶为「ゆく春」(春去也)这一词语。跟刚才那句「ひさかたの光のどけき」(灿灿日光里,融融春意酣)一样,都是能让人感受到时光流转的暮春之景。当这样的风景,当如此表现春光即将逝去的风景映入眼帘,芭蕉就跟近江人——近江人在这里是专有名词,当然不清楚指代的是谁,总之是个别人——一起叹息季节的流转。

但是,无论哪个时代都有批评家这种特别麻烦的存在。芭蕉有位名叫尚白的友人——我是觉得他好像对文学知之甚少——指出“跟近江人共惜春”完全没有必然性,丹波人不也行吗?像「行く春を丹波の人と惜しみけり」(春去也,丹波弟子同惜春)这样的说法,作为俳句也是完全能够成立的。他的这种批评在《去来抄》这本书里有记载。

在我看来,要是换成「行く春を丹波の人と惜しみけり」(春去也,丹波弟子同惜春),这首俳句就完全死了。必须得是「行く春を近江の人と惜しみけり」(春去也,近江弟子同惜春)才行。因为所谓文学,这一行为就是要敏锐地把握每一个个体所具有的特殊性质。丹波人这一个体怎样都融不进这一场景,只要不是近江人这一个体,那就是谁都融不进去。

我将文学定义为象征性语言,上面所讲,是我的第一段论证内容。

历史记录与文学的相通与不同

下面进入第二段。正如前文所言,文学所描述的直接内容全部都是个别事象。不过,像这种为了描述个别事象,人们使用语言进行记录的行为中,另外还有一种跟文学极其相似的存在,那就是用来作为事件记录的历史语言。

我们身处的这座大厅在国际会馆,今天是五月四日。五月四日,在国际会馆举行了神户高等学校第六十八回创立纪念庆典。邀请了这位跟那位,请他们就这个题目进行讲演。这个讲话到现在已经进行了三十分钟,应该还剩下三十分钟。还得忍受三十分钟的无聊憋闷。想要逃避这种无聊憋闷的人,就从最边上打瞌睡的人开始数起,都有谁谁谁与会,一个一个地说出名字。把这些记录下来,就能做出一份长度极其可观的记录。当然,在实际情况中,都是概括性记述听众约有几百人。然而,要是打算制作更详细的记录,那就是刚才这种形式。比如说如果这是考试的场合,因为谁跟谁参加了考试,这件事非常重要,那就得点名。这样一来,就能得到总共有多少个体参加了考试的记录。因此,我们就可以说,历史记录是对个别事物极度敏感的语言。在这点上,历史记录跟文学的确非常类似。

这样的历史记录以个别事象为对象,这点跟文学相差无几。然而历史记录跟文学也有不同之处,这说的是它不像文学那样具有打动人心之处。为何不具备文学那种感动人的地方呢?这是因为历史记录这一语言,其目的在于如实地将个别性内容固定下来,也就是将个别事实原封不动地记录下来,向其他人或是后世之人传递信息。

文学是象征性语言

稍微绕回前面的内容。刚才我提到哲学的语言,或是其他各类科学的语言,都不是对个体的描述,而是从最初就致力于描述普遍性法则。虽然它们所揭示的内容各有不同,却依然是固定化的语言。它们势必得是对要传达的法则如实地加以固定并进行传达的语言。只不过,哲学还有其他各类科学的语言都是将普遍性事象跟广泛性事象固定下来而加以传达。与此相反,历史记录这一语言是如实记录个别事象并进行传达。

然而,文学的语言又有所不同。它是将个别性事象作为直接的内容而进行描述的,却具有某种意欲,务必要将个别性事象与普遍性事象联系起来,在对象个体身上体现出来。我不太想轻率地将“普遍性事象”诉诸于口。我想说的是,文学具有暗示作用,暗示的确不仅限于这一个体,而是存在着某种稍微广泛一些的——我觉得这种场合,有意识地使用“稍微广泛一些”这种暧昧不清的语言可能要更恰当一些——要稍微广泛一些抑或是属于其他更高次元的事象。刚才出现了“暗示”这个词语,如果将哲学的语言跟历史的语言当作是明示性的,那么文学的语言就是暗示性的。文学就是这样的语言,这点我在一开始就讲了,意思是说文学是象征性的语言。

因为小说描述的是个人的事象,其实读者在阅读时未必会把这些当作人人皆有的事象。就算只是觉得世上居然也会有这种蠢货,那也够有意思的了。人类所具有的一个特质就是对不同于自己生活的事物抱有兴趣,这可是超有力的——像我这种人就在这方面有着极其浓厚的兴趣,自己也在想这算不算爱凑热闹的劣根性——就算只有这些,小说也已经算得上挺有意思的了。

然而,要问我们是否只是出于这样的理由阅读小说,其实答案并非如此。在阅读小说的读者心中涌动着一种情绪,他们想获得某种暗示,来帮助思考普遍意义上的人类是怎样的存在。这种情绪未必会体现在意识的表层,却是持之以恒地在意识的深层海洋里活动。说是普遍意义上的人类,可是占据每个人的意识中心的,当然是自己本身。我们读小说,读文学,是将它们作为理解现实中我们每个人自身的生活方式或者是自身的问题。在我看来,文学的意义就在这里。

あひみての のちの心に くらぶれば

むかしはものを おもはざりけり

与君相见后,心蕴无限情。

若与昔时比,今重昔时轻。

这首短歌为什么能打动我们?歌中所描述的经验,我们大家原则上都不会有的。除了堪堪一小撮人之外,没人会跟作者拥有同样的经验。饶是如此,这首短歌依然能让我们心潮澎湃,这是何缘故?人类总是有着千差万别、形形色色的生活方式。想必在读者心中会有种艳羡的情绪,感慨原来那样的恋爱生活居然也是某种生活方式。不过,我们对那些能够过着自由自在恋爱生活的人抱有艳羡情绪,也还是因为我们从那种生活方式中感到了一定的价值。

上文短歌由藤原敦忠所作,绘师为三代丰国(歌川国贞)。图片来源:大英博物馆官网

那么为什么会感到价值呢?说起这个,首先就是人类意志之强悍,可以让恋爱的炽情燃烧到如斯地步。不过问题是这并不只局限在恋爱上。即便我们面对恋情,没有让自己的意志像那般炽热燃烧,却渴望在其他方面能够同样热烈燃烧。要是我的话,我想让意志朝着学问熊熊燃烧。在学问方面,我想面对面交流的对象数不胜数。其中大部分对象,我还未能达到跟他们当面交流的层次。不过,我渴望着什么时候能够当面交流。当面交流之后内心那种喜悦之情,跟只是将他们放在遥远彼岸时的感情,绝对是天差地别。我能从这首短歌中得到这样的启发。它原本是歌人在跟深爱的女子以某种极其特殊的方式分别之后,在翌日清晨吟唱的短歌,却能对处于不同情境下的人所抱有的问题给以启发。换言之,它具备了向更普遍的事象,抑或是向更高次元的事象扩展的能力。

又或者是「行く春を近江の人と惜しみけり」(春去也,近江弟子同惜春)这首俳句,我们并不只是与芭蕉看到此种景色的瞬间涌动的感情产生共情从而被感动,至少不仅仅是因此而受到感动。这短短十七个字,暗示着比芭蕉所挑出的个别事象更为广阔的、向更高次元扩展的某种事象。我们作为读者,要对此进行理解与发掘。其实大家都是无意识地在这么做的,所以,这首俳句才能赋予我们感动之情。

文学具有向这种普遍性事象扩展的作用,而同时,其内容是描述个别的事象。这就是我所说的“文学是象征性语言”的含义。在这点上,文学促使我们对人生的生活方式进行思考,至少是就此提出问题,这些问题若是为已解决的状态,就不能给我们留出思考的余地。人类的这种行为就是文学。我是这么考虑的。

文学对于人生之必需

然而,可能在座诸位就会有人说,“文学要是这种玩意儿的话,那可就全然没有用了”。事实上,在我的周围,像是工学部的同僚或者法学部、经济学部的同僚中,有些人就是这种态度。觉得光靠自己的智慧就能够充分掌控自己的生活方式,对文学这东西都是挺不屑一顾的。在他们看来,文学所描述的无非都是男女情事,况且还是别人的那档子事,真是有够无聊的。还有些人是在喋喋不休地争论,该不该跟近江人一起惋惜春逝,也有人觉得紫藤花长一点儿还是短一点儿怎么会有人在乎呢。

这里我稍微说点儿闲话,也算是特殊的事例吧。最近在研究者中兴起为古代文学作品制作各种索引的工作,像是为《源氏物语》制作索引,又或者是为《枕草子》制作索引,正在全国各地的大学或研究所进行,就跟手工作坊一样。这项工作的意义深远,不过我觉得如今科学跟技术如此昌明,若是能够应用电子计算机的原理,比如说想要检索“物哀”一词在《源氏物语》中哪些地方出现,可以在机器上按下这个关键词,电子眼就会代替我把《源氏物语》从头到尾读一遍,到了出现“物哀”一词的地方,就响铃提醒。我觉得这种机器应该很快就能制作出来。

岩波文库2022年10月出版的《源氏物语》九册套装。图片来源:亚马逊官网

因此,我想这些年轻人精力充沛,现在正是用功学习的大好时光。与其将时间用来闷头制作卡片,还不如将这种作业交给机器比较好。我就去找某位社会科学研究者商量。然后,这位社会科学研究者直言不讳地说:“这种东西,要是你能拿出一亿日元,简简单单就能做出来。不过,听你说是打算做《源氏物语》索引,你又在琢磨这些没丁点儿用处的事物了。”感觉那位学者的看法就是,《源氏物语》对经济学也起不到什么作用,对自然科学也起不到一点儿作用。那给这种一无是处的玩意儿整索引,又有什么用处?

诚然《源氏物语》对自然科学没有丝毫用处,所以大家就觉得文学没什么用。这种看法在我们当今社会中非常盛行。我却甘冒天下之大不韪,饮水浇田来润泽我们的研究领域。我的观点就是文学是人生的必需品。对从事形形色色工作的人而言,文学是必需品。或者说,正是因为人们要从事各种各样的工作,文学益发显得重要。我的这种考虑是基于下面所讲的几点理由的。我想谈谈这些内容,然后就结束演讲。

首先,我们在人生道路上,带着对“人为什么活着”这一问题的思考来经营我们的生活方式,这应该算是更加明智的生活方式。我想谁都不会否认这一点。要是有人说:“不,人生并不是什么了不得的大事。完全用不着考虑那些,只要活得好就足够了。”其实这也是对人生的生活方式进行的某种思考,他所思考的这种生活方式是不去考虑确定下来某个方向,而是随波逐流地生活。对此,我也不能统统加以否定,这种思考也是能够接受的。总而言之,“人生的目的何在”这对我们来说,是以某种形式存在着的普遍性问题。就算有人没把它当作问题对待,事实上对这一问题也是有所思考的,只是本人没有意识到这一点罢了。

关于论述怎样度过人生的书籍,最直截了当地进行探讨的就是哲学书籍。哲学书籍对于“人究竟是什么?”“人类的历史是什么?”“人类的未来会如何?”等等问题开宗明义地——说是这么说,其实是非常艰涩难懂的,大家得稍微耐着劲儿读下去——进行了非常直观的叙述。校长先生的专业是伦理学,那个领域的书籍更是如此。所有的书籍都是非常珍贵的读物,而更为可贵的就是宗教。“你要信这个,你要信这个方向,这样你就能变得幸福”。当然幸福这个词语有着各种各样复杂的含义,总之是有这样的宗教的。

然而,人类的特征中存在某件至为重要之事,那就是,就人类的本质而言,或是出于先天性因素,或是因为后天性因素,人与人的生活方式是分裂的,是无限地分裂的。

首先,我们彼此的相貌不同。中国有部名为《左氏春秋传》的古典,它成书于公元前——看来从上古开始,人们相互之间都不会听对方所说的——其中有个故事就是说有位老者在苦口婆心地教导少者,少者却全然对此置若罔闻。旁边就有另一位长者开解他,说那不是理所当然的吗?正如彼此的相貌不同,人心也各各有别。说的就是所谓人们的心理,每个人都不一样,这就跟每个人都有着不同的相貌是同样道理。(编者注:见《左传·襄公三十一年》:“子产曰:‘人心之不同,如其面焉,吾岂敢谓子面如吾面乎?’”)

诚然如此,日本的那对孪生姐妹花,The Peanuts歌唱组合,虽说两个人长得一模一样,但是一个人脸上的黑痣是真的,另一个据说是画上去的。这对孪生姐妹的心思无疑也各不相同。各自有不同的恋人,过着不同的婚姻生活。就像这样,人们的心理以及其伴随的行为都是分裂的。

The Peanuts孪生姐妹歌唱组合。图片来源:日本放送官网

再从我们周边开始思考。像我从这所学校毕业,已经过了四十多年的时光。可是跟我一样从事类似工作的人,却寥寥无几。算起来也就是接下来要讲演的堀桑还有其他几位。虽然大家算是同行,但也不是从事完全相同的工作,最多算是非常接近。其他诸位都是从事别的职业,走在别的道路上,打算用别的素材为人类做贡献。人类的生活方式就是如此,分裂成形形色色、千差万别的方式。

而另一方面,我们大家既然生而为人,就有着朝同一方向的命运。记得是前年吧,我参加了旧制第三高等学校毕业四十周年纪念同窗会。如今从事不同行业的一群人,无一不是意气风发地来参加聚会。在围桌叙话之际,有位同窗是位和尚,准确来说是位高僧。等轮到这位高僧发言,他就说道:“刚才诸君的发言都是慷慨激昂,可惜诸君都没有留意到一件事情,无论是怎样的人物,总有一天都会死的。”这番话说得我们兴致大减。没错,我们每个人都只有有限的人生。这也正是彼此都具有的共同命运。此外,我们也还有着很多共同的方向。或者也可以说,我们彼此有着不同的相貌,这已然是命运了,在“彼此不同”的这一点上成为共同的命运。

诚然,只要是人,我们的人生道路都会朝着同一方向。不过,每个人都有着不同的生活方式,这是重大的事实。而让我们深刻领悟到这些的,正是文学。它是象征性语言,因此,将其所象征的普遍性事象当成人类普遍的生活方式教给我们。与此同时,它用来象征的素材又是个别事象。因此就会将个别事象的尊贵性或趣味性告诉我们。

世上有形形色色的生活方式,认为无论哪种生活方式都具有一定价值的这种想法,换言之,即为宽容的精神。想要拥有这种宽容的精神,想必只靠哲学书籍是不太够的,也得读读文学书籍才行。如此一来,就能为读者自身的人生、家人的人生、其所属群体以及其他共同体的生存方式甚至更广范围的社会整体带来幸福。

我们大家在实际的人生经验里,不会有“与君相见后,心蕴无限情”这种事。不过,这的确是某种可能会发生的人生情景。这首短歌就是告诉我们在这种情形下当事人的心理。要是再讲一些更为极端的事情。像是杀人这种事,在我们彼此的人生经验中,是全然不会有的。可是,在社会上还是真实存在着的。战争也是不应该发动的,然而在过去就是发动了战争,对人类而言,这是极其悲惨的事实。我们为了能够作为更好的人来生活,就有必要清楚地了解,在这种异常经验的情形之下,人们有着怎样的心理,会采取怎样的行动。

这其实就是诸位在下意识考虑的事情。正因如此,报纸的连载小说——先不谈它有多高的文学性——依然是有拥趸者的。想必很少会有人举手赞成废止论。还有俳句跟短歌,有些人认为这是日本特殊的文学现象,而将其奉为第二艺术。在这点上我的想法稍微有些不一样。日本这种让普通市民也能作为创作者广泛参与的社会形态,要比不这样搞的社会更加幸福。日本人应该将这种形式视若至宝,我是这么认为的。

不单单是这些方面,实际上,在当今世界,文学逐渐变得跟米饭、啤酒或清酒一样。啤酒、清酒的需求量年年增加,我觉得对文学的需求量也会像这样逐年增加的。觉得啤酒味道不错就去品尝,觉得清酒味道不错就去品尝,同样也可以觉得文学有意思就去阅读。在我看来,大家批评有些文学很无趣,其实是指那种缺少膨胀力的文学。它们缺少将作为素材的个体性事象向普遍性事象膨胀的意愿。这种文学,原则上是乏味的,是无趣的。

所以说,就算最开始是觉得文学有意思才开始阅读的,这也挺好的。要是能够有意识地去思考为何会觉得有意思,为什么要去阅读,之后再来阅读,文学就会变得更加有趣,并且有更多的助益。“有趣,有益”,这不就是我们孩童时代某少年杂志的广告词嘛。对那份少年杂志本身我不是非常认可,不过“有趣,有益”这句话,是极其有意思的。我所做的演讲,是希望大家能够多思考下。想讲的内容还有一些,因为时间关系,就到这里吧。

吉川幸次郎(1904-1980),日本著名汉学家,一个以中国为精神故乡的人。“把中国文化不当作异域文化,而当作自己国家的文化来研究”。著有《中国文学史》《中国诗史》《陶渊明传》《杜甫私记》《元杂剧研究》等,并有《吉川幸次郎全集》二十七卷传世。

▲

本文译者:李静

京都大学博士,现在京都居住和工作

本文题图由常箩绘制

原标题:《当文学如同米饭和啤酒》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司