- +1

学生新闻采写 | 青年导演:光环边缘的萤火虫

本学期,21级本科新闻和20级本科播音班分别开设《新闻采访和写作》和《新闻采访》必修课,2022年9月开始由陈红梅老师主讲。同学们进行新闻采写综合练习,陆续提交课程作业。经补充采访修改完善后,任课老师将挑选一部分优秀作业,不定期刊发。

2022年12月8日夜里十一点,牛小雨刚结束今天的第三场导演映后,准备收拾行李赶第二天一早的飞机,从南京回北京,从路演到继续路演。

一把导演椅、一架监视器、一个保温杯,不满意随时叫“cut”,在片场永远处在众星捧月的位置,这可能是“电影导演”的形象在大多数人脑海中的模样。但全中国能被人知道名字的导演屈指可数,而每年从电影专业毕业的学生有数万人,那些不被看见的大多数,在头部“导演”光环的遮盖下,他们的真实处境长久以来鲜为人知。

虽然当下的环境给电影创作者带来很大的挑战,但仍然有一些青年导演在继续拍片,他们并不都是家境优渥的孩子,坚持走这条路甚至会给自己的生存带来极大的挑战。即便国内有越来越多如FIRST、平遥、IM等这样扶持青年电影创作者的影展出现,但仍然没有突破行业圈层的盲区。中国电影在今年数次被推上舆论的风口浪尖,不仅仅是业内,更多行业外的人也开始关注中国电影的发展。那么这些被忽视的青年导演,是否也能穿透圈层,让更多人知道他们的生存处境。

牛小雨在参与《不要再见啊,鱼花塘》上海场的线上映后

卖掉嫁妆拍电影

2022年11月25日,入围第74届洛迦诺电影节并在第16届FIRST青年电影展获得“一种立场”荣誉推介的《不要再见啊,鱼花塘》在全国上映。首映当天,导演牛小雨带着她的奶奶郑圣芝——这部电影的女主角,在老家合肥包场了一间电影院举办首映礼。这部院线电影的主创团队除了奶奶的加入,导演的发小和妈妈也分别担任了主演和出品人的角色。

让家人深度参与到自己的工作当中来,通过这样的方式和他们成为同事,是牛小雨为了让自己能够继续在电影道路上走下去而使出的“小手段”。在她看来,拍电影是一件逆天的事情,需要投入所有的时间精力甚至整个生命,如果在最开始就没有办法获得家人、朋友的支持,是不可能做成这件事的。无论是《不要再见啊,鱼花塘》还是此前的短片作品《青少年抑制》,是中国还是法国的影展,她都带着妈妈一起参加,“我妈妈本身也是一个好奇心很强的人,到这些影展,她也是真的很好奇地在看其他的影片、在感受影展的氛围,她会更了解我在做些什么事,我身边是什么样的人”。基于这些,牛小雨的妈妈越来越多地参与到她的创作当中,也对女儿选择拍电影这条路给予越来越多的理解和支持。

《不要再见啊,鱼花塘》剧照,图中是牛小雨的奶奶郑圣芝

“可能就是疯了吧”牛小雨笑着说。对于妈妈偷偷卖了合肥的一套房子给自己拍电影这件事,她一开始并不知情,直到《不要再见啊,鱼花塘》拍到中后段的时候她才发现妈妈在把自己的钱往里面放,但那时候她已经无法按下暂停键了。对于牛小雨和妈妈来说,拍这部电影最强烈的愿望根源是奶奶——2019年奶奶的身体状况已经非常糟糕,她不知道如果要等到2020年,或者要等找到拍片的资金,奶奶还能不能活到那个时间。坚持今年上映也是因为奶奶年轻的时候就非常爱看电影,她想让奶奶在电影院看到自己的影片。所以这既是一次冲动的决定,也是自己和妈妈出于对奶奶深厚的情感。

那套妈妈卖掉的房子原本是留给牛小雨唯一的嫁妆,“家里边真的是倾家荡产,砸锅卖铁做了这样一个非常重大的决定”,看到豆瓣上网友评论说“有钱真好”的时候,她只有无奈。她承认自己至今还没有解决生计问题,虽然也会接活,但一部分的生活仍然是靠啃老来支撑。接不到更商业的活,和她拍摄的电影类型与题材有很大关系——文艺片、女性、家庭等标签使得来找她合作的大多是严肃电影,而严肃的电影就未必是赚钱的电影,上学时还能接到商业广告分镜的工作,如今也很少再有。在上海,普通的导演或摄影拍摄商业广告的市场价格大约为2-3万一天,头部导演或摄影则能高达50万一天。

和一部分的家境优渥的艺术生不同,虽然本科和研究生都在北京电影学院上学,但牛小雨的每个月的生活费也只有1500元,其中800元作为日常开销,剩下的钱她会拿去小西天看片或看展。长期处于低欲望的消费状态中,她没有想过要通过做导演拍片发财,拍电影对她来说只是单纯喜欢做的事情,家里人也不会以挣多少钱来对她进行评判,因此她能够用嫁妆去做自己认为更有意义的事情,比如拍电影并让它上映。

在牛小雨看来,所有的电影都应该在院线上映,因为电影有自己固定的观看方式,而每一种影片也都会有特定的人群。电影节的受众的有限的,只有进入院线,才能够真正地去和更多不同的观众交流,才能让一个影片去打穿某些人群,进入到更多人的世界。

作品到底给谁看?

和牛小雨不同,Stone认为观众看不看到并不重要,甚至对自己的毕设来不及参加全国巡展也没有很在意,他的电影是拍给自己和自己在乎的人的,“我把这个片给我奶奶看,她看笑了,我觉得这样就很好了”。今年夏天毕业的他,刚完成自己的毕业作品,对他来说,这部电影也仅仅是研究生三年里诸多作业中的一次而已,他不认为这是一个需要投资的事情,尽管花销较为克制,相比于同届同学来说也并不算多,但他仍然感到不值。

在香港浸会大学读了三年电影制作的MFA项目,平均每学期都有两次拍摄作业,Stone觉得自己想说的话已经在这三年里说干了,而如果一辈子都在重复同样的话是没有意义的。“研究生三年之后,我觉得这辈子如果不拍片的话,就真的没有活可以干了”,这是他感到矛盾的地方。毕业后从香港来到上海,他接续了本科的专业,进入到一家广告公司工作,虽说是创意岗,但对小公司来说每个人都要是八爪鱼,因此他时常也做着导演、摄影和后期的工作。税后一万出头的工资并不是Stone最想离职的原因,与电影短片、学生作业不同,商业广告的拍摄没有友情,只有工业化的流程和高速运转的资本交易。

但这份相对稳定的工作也给Stone提供了每个月支付四千多元房租的底气。木质地板、米白色的暗纹墙纸,暖色调的落地灯,这个充满文艺青年气息的空间是他租的一居室公寓,电视柜上放着《剧本》、《故事》和几本文学小说,黑色的吉他箱安静地靠在一旁的墙角。没有把自己的未来和电影牢牢绑定,他允许不确定性的存在和变化的发生,如果不能在目前的工作中找到意义,他也不介意从头再来,“我随时会变,可能30岁就学音乐去了”。

Stone租的一居室公寓

Stone没有参与毕业作品全国巡展的重要原因,是成片还没达到自己最满意的程度,他的同学史家豪正在帮他做最后的剪辑工作。史家豪自己的作品《海边》不仅在这届浸会大学的毕设中获得了金奖,同时还获得了第六届贾家庄短片周的最佳编剧奖、入围海浪电影周的短片荣誉单元。这些奖项的背后,是他从郑州出发穿越了大半个中国,在24小时内又回到郑州的“跑毒”体验;受疫情影响,前往西宁的航班接连被取消,原定摄制组成员临时全员换血;拍摄地选在藏地高原,水源稀缺、条件苦难,拍摄期间整组人都无法洗澡。即便半年过去了,再回忆起拍摄的那些日子,他还是会感到苦涩。

《海边》拍摄现场,史家豪在看监视器里的画面

《海边》拍摄期间遇到当地恶劣天气

同样是从香港来到上海,史家豪还没有找到一份合适的工作,虽然投了很多简历,也主动去联系了一些导演和工作室,但至今尚未有回应。“圣诞节前如果找不到工作我就回家写剧本了……BOSS上找我的都是剧本杀店的编剧”。没有找到工作和他自身对工作的选择有很大关系,在他看来,工作不能影响自己的创作,因此每天固定的上班打卡是他不愿接受的工作状态,要找就必须找自己满意的工作。

这样的选择如果没有家人的支持是寸步难行的,然而此前,史家豪的妈妈只希望自己的儿子能去考公务员,甚至为了不让他拍电影一直否认他的作品,直到看过《海边》之后,她终于愿意相信儿子是可以走电影这条路的。除了得到家里人的认可以外,电影节和观众的反馈对史家豪来说更是至关重要,他能够在影展和观众的不断提问中去思考自己为什么会拍这部电影,自己到底想表达什么;能够在奖项和认可中坚定要继续写下去、继续拍下去的选择。现在呈现在观众面前的《海边》是他走在路上灵感突然闯入,回去后一小时就完成的剧本,除了创作,遇到合适的观众也需要运气,“可能看过我片子的有几百个人,但只有几个人会来跟我说觉得透过这个片子能感受到我很纯粹或者很真诚,他们能通过故事感受到背后的创作者是什么样的人,这种观众很难遇,我很珍惜。”

《海边》电影海报

拍片也要看运气

同样认为运气很重要的还有史家豪的师兄王哲安,“疫情也是运气的一部分吧,运气会让你这个月遇到一些人,或者就是让你遇不到一些人,然后你可能就没有片可以拍、没有活可以干了”。整个11月他都没有接到任何工作,零收入的同时还要支付两千多元的房租和日常吃饭开销。从一家初创公司辞职的他现在主要靠接一些纪录片导演、摄影的散活维生,不同于广告行业的待遇,他的报价一天甚至不到一千。11月受突发疫情影响,各地加紧防控措施,使得原本就稀少的拍摄工作又接连被取消,这一个月里,王哲安每天都待在家里看BOSS直聘上的招募信息,面对整个行业被短视频充斥的现状,他把目光转移到花艺师和古着店店员。

当初选择来上海,是因为利用留学生政策在这里落户要比在北京容易,而且相比于其他城市,上海能看到更多元的电影、能拥有更多进入剧场的机会。只是王哲安没有想到自己的这个决定会牵扯这么长时间的生活,当时进入初创公司一方面是可以有一个相对稳定的收入,另一方面是想通过公司交社保帮助自己尽快落户。可是随着公司逐渐没落,不仅拍摄项目渐停,员工社保也不再交付,加上自己也不想继续按部就班地在公司里工作,一切都顺其自然地将他推向辞职。

和大多数本科就学传媒相关专业的艺术生不同,作为一个理科生,王哲安的大学四年里都在和自己讨厌的“计算机专业”打交道。进入研究生阶段之后,他拥有了更好的创作环境和学习机会,也让他更加清晰自己以后到底要做什么,对他而言拍电影就是一种生活方式,未来的工作也不会和自己的生活方式偏离太远。提起会算命的技能时,他联想到知名导演许鞍华说过她在学习塔罗牌,不能通过拍片赚钱的时候可以靠帮人占卜维生,这让他感到很惊讶也很惊喜。

最近王哲安接到了一个广告片场的活,虽然做的是翻译的工作,但报酬十分可观。在11月实在没有钱的时候他想过要去应聘一天150元工资的花艺师,虽然薪酬少但工作有趣,且起码能暂时应付吃饭的开销,“还是得先找到一些活赚钱,不然我都吃不到饭,还要付房租”。同在11月,他的毕业作品《幻光》入围英国电影节的最佳故事片,继续创作去拍新片的想法从未消失,但现实留给他的更多还是无奈。

王安哲和摄制组在《幻光》拍摄现场

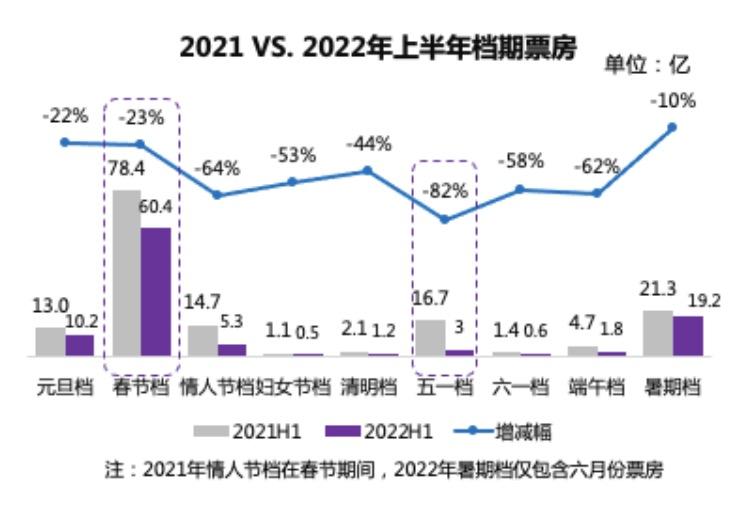

2022年是中国电影市场进入寒冬期的第三年,三年疫情带来的影响不仅仅是电影院面临不同程度的停业风险,对电影制作方来说,立项、建组、拍摄、拿证、上映每一环都如履薄冰。恩智库发布的2022年中国电影市场半年报显示,从1月份的元旦档期到6月的端午档期,上半年度的八个档期相较于2021年的票房数据全线暴跌,其中降幅最大的是五一档,去年16.7亿,今年只有3亿元,降幅达82%,而其他的七个档期,数据相较于去年也平均下降了46.5%。

艺恩智库《2022上半年中国电影市场报告》

选择11月份上映,牛小雨怎么也没想到会刚好遇上突然爆发的一波疫情和迅速紧绷的防控政策。今年8月底她拿到了公映许可证,在当前这样一个“龙标”难求的环境下,很多电影包括资历深厚的知名导演早已完成的作品,都没有获取上映资格,因此这样的机会在牛小雨看来十分难得。那时候这部长片作品还在刚结束的FIRST影展和北影节中获得不错的反响和业界前辈的支持,也更坚定了她选择今年上映的决心。就在上映的前两天,多地疫情再次陷入到紧张的态势中,防控措施一度收紧,各地多家影院宣告歇业,这让原本排片量就不到0.1%的《不要再见啊,鱼花塘》面临了更加局促的市场环境。

12月开始,以广州为首的全国各个城市开始陆续优化调整相关疫情防控措施。“熬出头了,其实是在最糟糕的时候进场的,也没什么可输的了”,伴随着初雪的到来,牛小雨开始在全国各地奔波路演,穿梭在大大小小的影院里,最多的时候一天要参与三到四场映后观众问答。与此同时,FIRST影展也协助导演一起发起了城市拼团观影计划:鼓励“塘友”共同发声,邀请身边“潜在塘友”共同观看鱼花塘,人数达到30人,可以沟通专属场次;人数达到60人,导演“闪现”映后连线。“好惨,听起来像地摊货”,牛小雨笑着自嘲。

事实上,鱼花塘会在疫情和市场的双重夹缝中艰难上映是牛小雨在19年开拍前没有想到的,“我们一直在走一个正规的流程去制作这部电影,最开始想的就是要拍一部真正的电影,它是要在影院里放映的电影”,最早拍摄的时候,她和团队就在按照一个院线的方式去做——为了立项,他们还成立了一家公司叫“大鱼塘”。2019年,新冠疫情尚未爆发,电影市场环境也不像现在这般低迷,在她当时的想法中,有很多回收渠道可以选择,无论是海内外影展还是售卖给新媒体电影版权,都不至于收不回成本。可时代说变就变,2018年《春江水暖》和另一部小成本短片一起被爱奇艺收购,然而影视寒冬遇上三年疫情,对整个电影行业来说是毁灭性的打击,它牵扯到行业的方方面面。今天新媒体版权的价格一落千丈,小几十万的收购价只有当年的十分之一不到,她已不再奢望能够收回成本。

而对Stone来说,拍长片、上院线的想法在这几年都还是先缓一缓,就算要拍,也至少等到三、四年后,看看那时的电影环境能不能有所转变。他对自己说的最多的话就是:“别想那么多,现实一点吧”。

采写 | 20级播音与主持艺术 胡文婧

原标题:《学生新闻采写 | 青年导演:光环边缘的萤火虫》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司