- +1

正在消失|本雅明时间

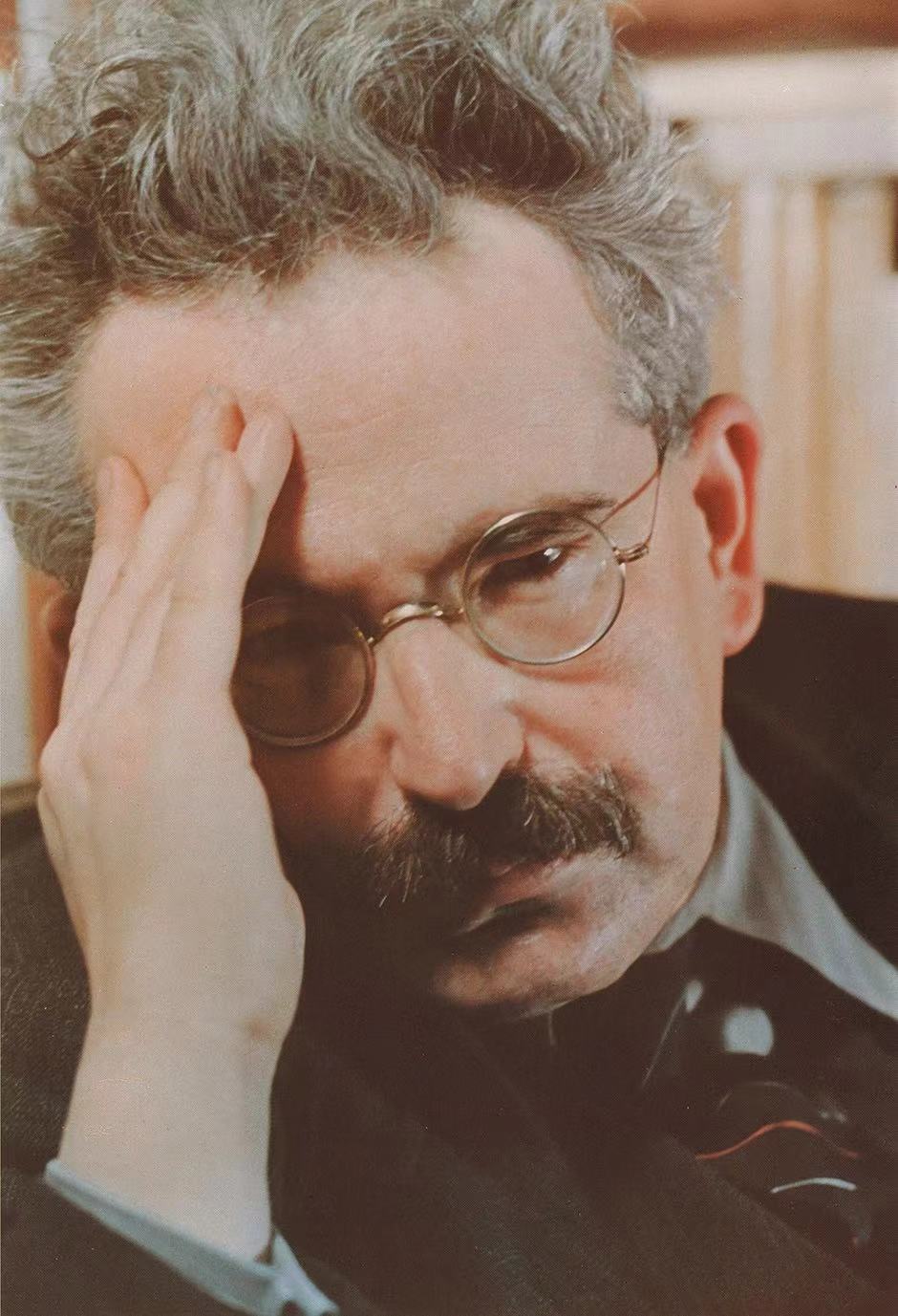

沃尔特·本雅明,摄于1938年,也即自杀前两年

本雅明对早期摄影史的总结显示了叙事时间对自然时间的统括。通过选择一些论述对象和排除绝大多数论述对象,摄影在发明以来第一个100年中的发展,被压缩到了极少数几个——也许应该说是几组——人名:尼埃普斯、达盖尔是一组,他们是进入本雅明摄影神殿入口的两扇大门;走进去就可以看到希尔、卡梅伦、雨果、纳达尔这一组神像(本雅明说他们似乎受到诸神祝福,个个都活到当时罕见的高寿。这里显示出本雅明对时间及其个体生命中不均匀分布的好奇心),其中希尔拍摄的人像受到特别眷顾,那个著名的“此时此在”的概念几乎要在提到希尔的人像的时候出现在本雅明笔下,然而,他的笔锋突然转向另一位摄影师卡尔·道滕代(Karl Dauthendey)和妻子新婚前后的一张照片。道滕代夫人后来死于自杀的命运,在看到这张照片的时候,本雅明显然抓住了它的灵魂。本雅明在这里感到的是时间之谜,也即命运是否会提前透露它的终极答案,或者说我们能否从图像中看到未来,当然也可以反过来说,当我们知道终极结局之后,能否发现某些被我们忽略的线索,对过去进行重新解释。

照片里的她,倚在他身旁。他好像用手扶着她,而她的眼神却扔下他紧盯着引起不祥之感的远方。久久凝视这张照片可以看见,对立的东西在此具有了何等强烈的关联:摄影这门最精确的技术竟能赋予其再现的东西一种神奇的价值,一种在我们看来绘成的画像永远不会具有的神奇价值。不管摄影师在这张照片中运用了多少精湛技巧,设计好了多少完美姿势,观者还是会感觉到有股不可抗拒的冲动,要在影像中寻找那些闪动着的细小意外,那属于此时此地的东西。藉此,面对照片的感受就穿越了其影像特质;观者还是会不可抗拒地要在这张照片中去寻觅那看不见的地方,那是早已成为过去的时光隐匿的地方,那里栖居着未来,以至我们即便今天也能由回眸过去来发现未来。(《摄影小史》)

本雅明从一个新妇的眼神中读出的东西,让熟悉本雅明本人命运的读者感到震惊。本雅明生性犹豫不决,虽然早早立定志向要以写作为生,但为了从父亲那里争取财务支持,读了博士,又开始为教授资格考核准备论文。教授资格论文未获通过,对本雅明来说是人生转折点。他失去了在学界立足的机会,但也不用再受学术生产的机制支配。汉娜·阿伦特说过,本雅明的散文风格不适合死板的学院规范。她甚至气愤地指控那些帮助过本雅明的德国学者,特别是阿多诺,利用本雅明的软弱性格和经济上对他们的依赖,试图迫使本雅明按照某种特定的意识形态(这里是指马克思主义)或风格(这里是指法兰克福学派)进行写作。1926年,本雅明的父亲去世。两年后,他与妻子分居。1932年,预计到纳粹将要上台,本雅明流亡法国。虽值穷途末路,却在筹划对巴黎这座十九世纪的首都进行研究,兴致勃勃,似乎不知天地将倾。本雅明流传最广的肖像照片,是在这时期拍摄的:一个戴着金属圆框眼镜的中年男子,右手抵额,灰白色卷发,上唇留有短髭。他的神情毫无决断,左眼仿佛在凝视镜头,但藏在右手掌后的右眼眼神已经涣散。这就是本雅明观察事物的方式的真实写照:只用一只眼睛。他另一只眼睛永远在看着别的地方、别的东西和别的人。

从照片里能否知道被摄者未来的命运?如果本雅明有这样的能力,就会提前规划并规避不幸的命运,但他并没有这样做。如果不能,他从道滕代夫人的照片中看到的命运,岂不是过度解读?当然,人必有一死。从这个角度说,人类的命运并不是那么难以逆料。余下问题不过是死因各不相同。上引关于道滕代夫人的照片中栖居着未来的议论之后,本雅明插入一长段关于布洛斯菲尔德的植物照片的议论,然后又回到希尔,但仍没有在他身上多做停留,而是十分突然地再次提到道滕代。这次是引用了道滕代晚年的一段回忆,说起人们对早期摄影术的态度:

他如此写道:最初,人们不敢长时间观望他起初拍的一些相片,对照片中如此清晰的影像感到害怕,以为照片上那些小小的人脸能够看到自己。就这样,达盖尔起初拍摄的那些人像,以其前所未有的清晰度和逼真性,达到了令人震惊的效果。(《摄影小史》)

显然,这里引用道滕代的话,为本雅明此前分析道滕代夫人照片的那段文字,提供一个隔了两页纸的支持论证。本雅明并不是喜欢或者擅长将时间先后顺序转变成因果关系的历史叙事者。历史的进程在本雅明的笔下千头万绪,分散且并没有一条时间-叙事的主线可以把握。本雅明的写作风格,如同河流的尾闾,彼此交叉但不断铺展,一条河变成数不清条河,主流消失在支流之中,读者常常为他的叙事没有焦点和边界而困扰。这种写作方式显然对苏珊·桑塔格、约翰·伯格甚至罗兰·巴特都产生了深刻影响。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司