- +1

作为检验一段爱情的实践,婚姻不是必须的,也不是必须成功的

《再见爱人2》节目剧照

《再见爱人2》的播出,引起了一次大众对亲密关系和情感教育的观察和反思。张婉婷代表了一个在婚姻中更需要对方给予关注和认同却表现强势、咄咄逼人的爱人族群,苏诗丁和卢歌“花束般的恋爱”在是否愿意为婚姻让渡一部分自我的问题前迟疑,而艾威与Lisa,他们已经为彼此牺牲过、在重病的波折前不离不弃,却证明了“爱能排除万难,但万难之后还有万难”,而那个“难”可能就是Lisa通宵打麻将这样看起来的小事。对Lisa来说,这是偶尔的必要的自我疏导,对艾威而言是在挑动他害怕失去Lisa的神经。这件小事上的分歧揭示了他们之间存在的更深一层冲突。

从事家庭关系研究四十年的美国心理学教授约翰·戈特曼在《幸福的婚姻》中提出了幸福婚姻的七大法则,但这里想提及的是他同时分析了婚姻中的复杂冲突。花费四年,约翰·戈特曼跟踪调查了那些维系着婚姻、允许冲突以这样那样的方式存在其中的夫妻,发现他们总在为相同的事情争论。“仿佛过去的不是4年,而是4分钟。”每次讨论没有解决、只是挑起了问题,结局只是更加固守各自的立场。约翰·戈特曼称之为陷入僵局型冲突,深陷其中的夫妻会为了保护自己而彼此疏远。虽然也有被他称为可以解决型的冲突,但不幸的是,婚姻生活中的绝大部分冲突都属于陷入僵局型,即便是可以解决的——比如夫妻步调不太一致的作息冲突,一旦承担了信任、自私等更多象征意义——也很容易发展成陷入僵局型。

这或许可以引发一次婚姻观念的更新,我们是否可将婚姻视为检验一段爱情的实践,它不是必须的,也不是必须成功的。我们不仅要决定是否走进它,怀着怎样的期待走进它,也要学会决定是否结束它,如何以一种获得的方式结束它。《再见爱人2》不是许愿池,是照出真相的魔镜:破镜重圆是一种思维惯性下形成的愿望。旁观他人的婚姻,我们能清晰地看到分开是如此必然。除非互相摆脱,他们才有重新寻得幸福的可能。否则,他们只是两根被绑在一起的鞋带。

小说《鞋带》以一位老人回溯的口吻,重温了一个丈夫从婚姻和家庭中出走、又再度回归家庭的故事。阿尔多中年时被年轻的莉迪亚吸引,离开了妻子婉妲和一对儿女,期间他收到的婉妲的信件有厚厚一摞,也听闻了婉妲自杀未遂的消息,那以后他们在他的世界里如幻觉般彻底消失了。一次,他突发奇想,想见见自己的孩子。女儿安娜问他是怎么系鞋带的,哥哥桑德罗系鞋带的方式和别人不一样,只和爸爸你一样,我也想像你们一样系鞋带。这个细节触动了阿尔达,他其实一点也想不起来系鞋带这回事,却因此想要重新看待两个孩子。阿尔达被一点点拉回了妻子和孩子身边,平稳地度过了几十年,直到这一对老年夫妇度假回家,发现家里所有的东西都被翻了出来,一片狼藉。

趁着婉妲休息时,阿尔多急于找到莉迪亚的照片,几十年来它们一直被藏在柜子最顶上一个蓝色摆件里,摆件还在,但是空的。他没能找到那些照片,却找到了婉妲写的那一叠已经发黄的信,感觉到肩上有了什么很重的东西,在原地坐了下来,第一次读它们,“这里看几行,那里看几行”。自杀未遂后,她的信写道:“我变了,完全变了,我在进步,你完全没有察觉,即使你察觉到了,你也很厌烦……很久以前你就杀死我了,不是毁了我做妻子的身份,而是扼杀了我这个人——一个最真诚、最想生活的人。”暮年的阿尔达这才开始思考,难道从第一次见面开始,自己就没有好好看过婉妲?真的从来都没有好好关注过她吗?不过这个问题又有什么意义呢。

约翰·戈特曼在其另一著作《爱的博弈》中重新定义了“爱的背叛”,他认为背叛是广义上的,将工作放在婚姻之前是对婚姻的背叛,打破对于是否生孩子的约定也是对婚姻的背叛,“很多时候,人们不认为是‘不忠’的事却正是不忠的表现。”这些不同形式的背叛在相同地削弱婚姻的稳固性,尽管夫妻双方仍在坚守着婚姻,但他们之间已然失去了伴侣间的亲密与激情。

《鞋带》是爱情版“东方快车谋杀案”,阿尔多一家每个人都在背叛他与婉妲的婚姻。已经年迈的婉坦说:嫁给你的时候我误以为这种心动是偶然,我也渴望过雨水聚流成河的爱情,但做一个居家的母亲剥夺了我享受爱和欲望的权利,你并没有让我感到特别,激情四射。我想让你回来,是为了告诉你,这次要离开的人是我。系鞋带这回事,是孩子们临走要去见阿尔达时,她蓄意提起的。“安娜,你注意到你哥哥系鞋带的样子吗?”这是个赌注,婉妲赌赢了。阿尔达将相同的系鞋带方式,解读为孩子们想与自己保持一种真正关系。也许是婉妲从阿尔达无端要见孩子的要求中,摸到了他的生活再次出现缺口的软肋。他不是因为爱才回来的,这一点婉妲心知肚明,她蛮横地对待他,想把他逼走,没想到他只是顺从懦弱地全盘接收。他的孩子也不希望他回来,“即便爸爸回来了,”成年后的安娜说,“他还是抛弃了我们。”“根本不是他们爱我们,桑德罗,这也不是一家人和好如初。”对着同爸爸一样擅长模仿各种情深意切、但实际上从未拥有这些情感的桑德罗,安娜说出了那句著名的话:男人一辈子有三个崇高的目标:保护我们,干我们,伤害我们。

而阿尔多,婚姻只是他生活的一种手段,在时代风潮的变化中,婚姻是他独立与新潮的标志,是他急于换下的过时外套,也是他妄想破灭时的藏身之所。他先是背叛了婉妲和孩子,即便回到家庭中,他将拉丁语中意味着“混乱”的“拉贝斯”一词为家里养的猫命名,妻子和孩子无知地一遍遍喊着猫的名字。他又背叛了莉蒂亚。他声称莉迪亚爱上的是她在他身上产生的效果,事实上是他自己产生不了理想与爱的能力,不得不寄生在一个年轻的姑娘身上,假装自己还拥有充满未知的人生。如果,终将到来的中年危机就能促使他将动摇的手伸向仅在血缘上还是他孩子的桑德罗和安娜寻找填补,他又怎么保证自己配得上莉蒂亚的一生呢?

许多虚构作品都表明了,婚姻早已不是一场男性放弃或赢回女性的战争,大多数妻子心中都有一个清晰的计划,婉妲式的女人用包容的假象伤害身边的每个人,牺牲了包括自己在内、每个人本可以拥有的不同人生。而《美国式婚姻》中瑟莱斯蒂尔式分手的决心虽然锋利,却是对每个人的成全。

《美国式婚姻》讲述的是一段两男一女关系,瑟莱斯蒂尔和安德烈青梅竹马,成年后他们以兄妹的身份自居,罗伊是安德烈大学时期的密友,经由安德烈认识了瑟莱斯蒂尔,并且两人一度结婚。新婚一年多,罗伊遭诬告和误判,获刑十五年。两年后罗伊上诉成功,提前释放。这个好消息也打破了瑟莱斯蒂尔在她伊始的事业以及她与安德烈情感上的平衡。瑟莱斯蒂尔变成了那个要做选择的人,罗伊需要她,他不能因为蒙受一次冤案而失去自己的妻子、自己的生活。他称瑟莱斯蒂尔与安德烈“勾搭”;而安德烈认为他与瑟莱斯蒂尔之间所拥有的更确定也更悠长。他一直爱着她,并且深信两人之间的爱情无关罗伊在婚姻中的缺席。这部“三人行”式的小说隐藏了连累他们命运的种族问题,罗伊因为肤色被误判,直接导致了他与瑟莱斯蒂尔的婚姻与人生的转向,瑟莱斯蒂尔因为肤色而极其珍惜抛下罗伊独自发展起的事业,从制作手工娃娃到开张自己的店铺,当它还只是计划时,罗伊是她的支持者和合作伙伴。作者以默认的方式,道出了黑人不自由的生活和被中断的婚姻,也许这是小说标题所指的“美国式”?

只不过,这个故事的本质放在任何语境下都仍然成立,甚至这一本质是许多著名的婚姻故事的核心,即婚姻中妻子的选择。罗伊和安德烈都以为安德烈是瑟莱斯蒂尔向罗伊提出离婚的原因,但真正促使瑟莱斯蒂尔撤回自己妻子身份的,是她意识到自己与罗伊之间的感情是不会长久的。“婚姻就像嫁接”,瑟莱斯蒂尔说,当罗伊的母亲奥利芙躺在棺材里的时候,罗伊的养父——热烈爱着奥利芙且对罗伊视如己出的大罗伊——用双手拨土“亲手埋葬”了她,“大罗伊向我展示了真正的交融是什么样子、什么声音、甚至是什么味道——新鲜的泥土与悲伤的味道”。从他们身上,她得知自己和罗伊的婚姻是一次没有足够时间融合的嫁接。“他离开我的时间比我们在一起的时间还长。”当出狱后的罗伊出现在瑟莱斯蒂尔面前,她差点不能将“罗伊”这个有名无实的词与这个具体的人对应起来,她希望他们永远不必再见面,只将彼此作为回忆保存。“我嫁给他是有原因的。”她对安德烈说,爱只是变化了形式,不会消失。我们有理由相信,“嫁给他”的原因是“爱”。而爱要成为婚姻的持续动力,就不能只落脚于一个抽象的“丈夫”概念。从这个角度来说,罗列的缺席恰恰是瑟莱斯蒂尔能与安德烈在一起的原因。否则,她将没有机会与安德烈日夜相伴,从而发现他们彼此打动,“仿佛恒久如此,因为向来如此”。

即便瑟莱斯蒂儿对罗伊保留了一些想法,但他们之间甚至三人之间,还是一段较为坦诚的关系。罗列还在狱中时,瑟莱斯蒂尔便写信告诉他,自己及家人会一如既往地帮助他支持他,一切都没变,除了她不再愿意做他的妻子。罗伊在出狱之前已经知道自己失去了原本的人生,他只是需要通过一场与安德烈的肉搏来确认这一点,或是对自己在婚姻破裂中的被动地位做出报复。尽管安德烈并不该是他报复的对象,他们三个人都是不公的受害者,这一点他们都很清楚,这使得小说的结尾显得果断和充满勇气。罗伊去了出狱后第一个接纳他的女人身边,瑟莱斯蒂尔不再接受安德烈的求婚,只是和他在一起。

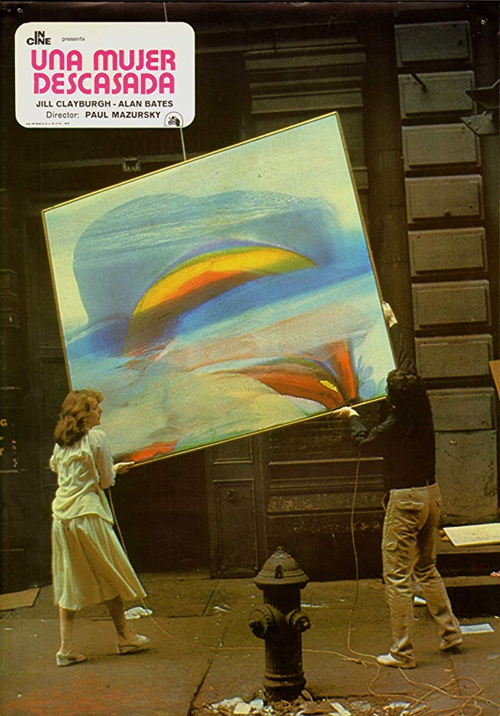

电影《不结婚的女人》剧照

话题又回到了婚姻变故中妻子这一方身上。《不结婚的女人》中,吉尔·克雷伯格饰演一个沉浸在幸福家庭生活里的中年女人,一天她与丈夫并肩走在去吃午餐的路上,丈夫哽咽着说,自己爱上了别人,要和别人一起生活。吉尔·克雷伯格甩下了他,在正午的街头晕眩、作呕,深夜,她与同样睡不着的青春期女儿互相拥抱。后来吉尔·克雷伯格遇到了自己的新情人,一个画家,他们经历了一段激情和浪漫,他还去了她家与她的女儿共进晚餐。画家要搬离了,但吉尔·克雷伯格拒绝了与他一起离开的邀请。前不久,她刚拒绝了拦住她慢跑、要求回归家庭的前夫。电影最后,画家要吉尔·克雷伯格帮忙扶着一幅从楼上吊下来的巨幅画,随后他便开车走了。“我要那这幅画怎么办?”吉尔·克雷伯格冲着开走的画家大喊,随后她笑着抬着一幅挡住视线的画穿过街巷。也许是她为丈夫出轨而生理不适的同一条街,她已从一个婚姻里出局的女人蜕变为将婚姻淘汰的女人。

新版《婚姻生活》剧集海报

翻拍自英格玛·伯格曼迷你剧的新版《婚姻生活》中,杰西卡·查斯坦这位妻子扮演了被新的激情拯救,不顾一切斩断与家庭联结的角色。我不再被你吸引了。所有人都发现我比从前快乐了,难道你没有发现我的变化吗?和他在一起,我又拥有了完整的自己。她哭着对丈夫奥斯卡·伊萨克说,不像告别婚姻的愧疚眼泪,而是控诉婚姻让自己产生裂痕的眼泪。下一个场景,她又回来了,丈夫已经收拾好了要卖掉的房子,也收拾好了自己。杰西卡迟迟不肯在离婚合同上签字,几次纠缠发展成争吵,丈夫夺门而出,把她一个人丢在房子里,如她那天早上非走不可,把他和小女儿丢在房子里。而最后的场景中,伊萨克躲在浴室接完新任妻子和新生儿子的电话,与杰西卡再次并排躺在了一张阁楼的小床上,还在这间房子里,他在网上发现了它在出租,把它作为他们幽会的惊喜。未来要怎么生活呢,杰西卡问,伊萨克是否在重蹈一段婚姻的覆辙?至少杰西卡确定自己真正走出了与任何人的婚姻。

性别在离婚过程中扮演怎样的角色,是艾莉森·阿列克西研究的核心议题,人们都说女性更常提起离婚,但她目前还没有找到确凿的证据。她很好奇为什么人们相信这是事实,同时也想弄明白男性在婚姻变化中扮演着何种角色。她以日本的离婚问题为主题写下了《亲密的分离》,现实中的离婚不再是一次独立的事件、或生活中的几段场景,它对人们发出更多诘问,是有补救的余地还是必须从中脱身,是保住婚姻还是保住婚姻的名义,是否有能力承担离婚后家庭分离、经济窘迫的风险……她提到一次电梯里的相遇,一个陌生的男人向她吐露自己对被离婚的恐惧,令她非常意外。他认为离婚是悬在日本男人头上的达摩克利斯之剑。艾莉森因此进行了观察,发现的确有不少投放精准的出版物,诸如《绝对不后悔:轻松离婚手册》《对男人最好的离婚策略》《我的丈夫是个陌生人》等,也有不少重点为女性普及离婚后权益等网站、为女性设计的疗愈空间和互助小组等。

“离婚释放了新的自由空间,也消耗了金钱和情感。”艾莉森写道。况且,夫妻双方不仅身在婚姻本身的困境中,也身在更大的父权社会和系统化的性别歧视困境中。艾莉森相信离婚既有好处,也有陷阱,它“不代表社会关系瓦解,家庭离析”,也不代表“绝对意义上女性的胜利”。书中收集了日本离婚过程中不同阶段的故事,探索了新自由主义意识形态影响了日本人对亲密关系的看法、实现法律上分离的几项协议,以及离婚后要面对的贫瘠、污名化、社会关系的断裂和新生等问题。这些或许能为诸如《再见爱人3》之类的提供一些新的灵感和启发。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司