- +1

闫超丨欢乐宫、SEEK与智能环境:控制论下的身体与空间

正如英国控制论科学家戈登 · 帕斯克(Gordon Pask)在其经典论文《控制论的建筑关联性》(The Architectural Relevance of Cybernetics)中所宣称的,控制论与建筑学共享着一种运筹性的“哲学”,因此二者有着天然的紧密关联性。建筑师是天然的系统设计师,通过设计空间的组织系统,架构着每一个身处其中的个体的决策、运动、交往等行为,进而架构社群和社会的组织进程。控制论关注的则是信息传输的自然规律——交流与反馈机制,以及通过不断地交流反馈而达到的系统稳定性来实现控制。从控制论的角度看,建筑与人可以被视为一种在信息交流与反馈机制下的自组织系统。如功能主义(Functionalism)或交互主义(Mutualism)所揭示的,通过视觉、语言、触觉所建立的语义结构,建筑与人发生交互关系。建筑服务于人,又反馈并引导人的行为。

20世纪60年代至80年代是控制论在欧美发展的顶峰时期,也是控制论与建筑合作最为紧密的时期。从本质上看,这些合作都可以归结为一种控制论视角下的身体与空间认知:当身体与空间产生对话时,建筑与人之间便存在着一种历时性的、相互适应的过程,并在这一过程中逐渐达到系统的自稳态,即身体与空间和谐共存的状态。我们在较为熟悉的空间中感觉更为舒适,便是这种认知的日常例证。在设计方法中,这种适应性指向何为“好”的建筑的设计流程。例如,该时期的著名学者克里斯托弗 · 亚历山大(Christopher Alexander)认为,好的设计并非按设计师的主观意愿所创造,而是通过催动新的系统组织形式,在适应人类需求的过程中不断涌现出来的(这在很大程度上影响了当代数字化设计的启蒙)。而当这种适应性认知体现在栖居中时,则带动了那个时代一系列关于可变的、可交互的建筑空间的探索。

20世纪60年代,建筑学领域涌现出来的对工业社会理性主义的抵抗,催生了对于自由建筑空间的诉求。然而,自由建筑空间这一议题本身就是一个悖论:当某种社会系统的组织意图被固化为空间的组织形式时,建筑不可避免地成了身体的控制机器。即使建筑师通过塑造另一种空间来抵抗外在社会所强加的组织意图,新的空间也会借由新的组织形式成为另一种控制。显而易见,问题来自建筑本身的固化属性。因此,在那个时代众多关于“自由建筑”的探索中,寻求一种可以自由变化、不断适应身体行为的建筑空间成了潮流之一,并将建筑师与控制论学者紧密关联起来,英国的“建筑电讯小组”、日本的“新陈代谢派”以及风靡欧美的充气建筑等均是例证。然而,自由变化的适应性建筑是否就能避免这个悖论?正如“控制论”一词所映射的,这种相互适应性实则是“控制”的本质形态。自由变化的空间是否可以真正解放身体,或者更进一步,这种空间是否真的可以实现空间对于身体的高度适应性,成了这一系列探索中的潜在悖论。这一悖论也直接导致了本文所讨论的欢乐宫(Fun Palace)和SEEK这两个当时最具代表性的控制论建筑实验项目的失败。

欢乐宫

欢乐宫是一个启动于1962年、历时多年的实验性项目,旨在创造一种可以随时间变化的适应性建筑,以容纳并激发丰富变化的社群行为。需要强调的是,这也是一个以建成为目标的实践项目,尽管由于种种原因最终没能实现,但这个项目对法国巴黎的蓬皮杜国家艺术和文化中心等建筑有着深远的影响。

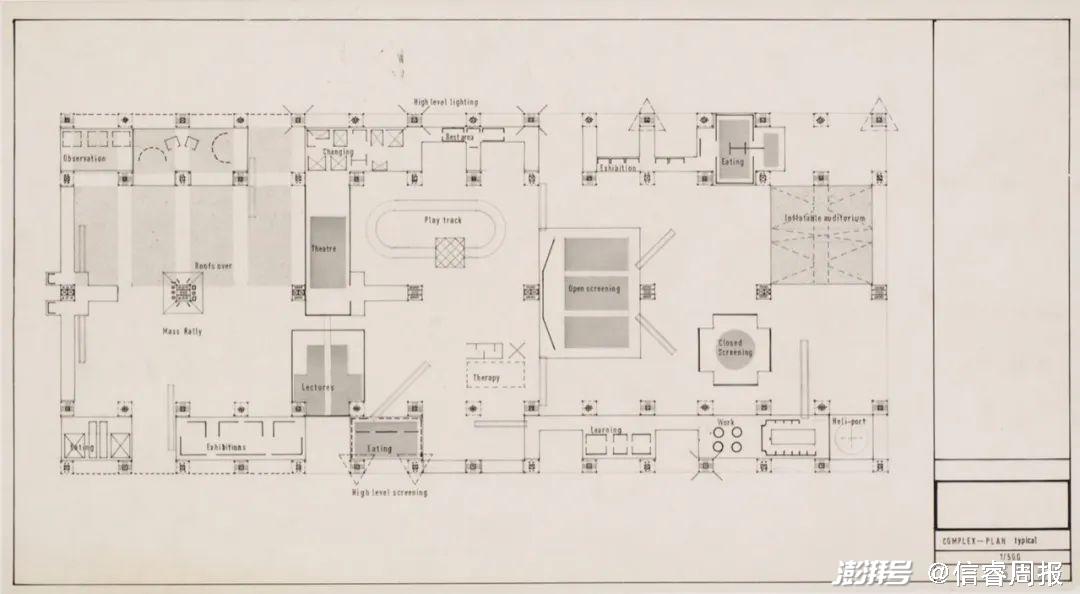

欢乐宫项目设计图。图片来自加拿大建筑中心塞德里克 · 普莱斯档案(Cedric Price Archive, Canadian Centre for Architecture)

欢乐宫项目最初由建筑师塞德里克 · 普莱斯(Cedric Price)和剧作家、导演琼 · 利特尔伍德(Joan Littlewood)发起,并得到雷纳 · 班汉姆(Reyner Banham)、理查德 · 巴克敏斯特 · 富勒(Richard Buckminster Fuller)等众多建筑界知名人士的支持。欢乐宫项目最初是为了回应二战后英国社会不断增长的对自由生活的诉求,希望打破工作与休闲之间的界限,创造一种“街头大学”、一个“欢乐的实验室”,可以容纳各种各样自由的学习、休闲和工作行为。本质上,欢乐宫项目希望建成一个绝对自由的场所,其中不存在任何强制性的个体行为和组织形式,在那里,任何事件都可以发生。

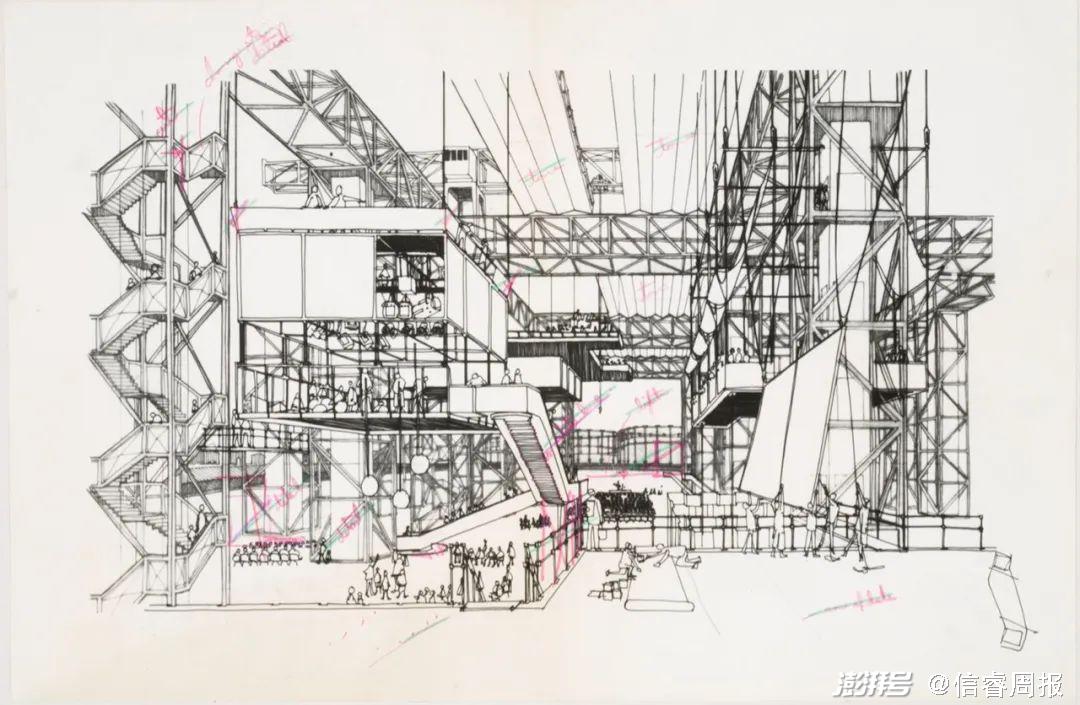

欢乐宫项目设计图。图片来自加拿大建筑中心塞德里克 · 普莱斯档案(Cedric Price Archive, Canadian Centre for Architecture)

为了实现这种空间的自由度,建筑师设计的对象便不能再是一种静态的建筑物,而是一种需要随着人的需求不断变化的适应性动态装置。在设计师的构想中,欢乐宫是一个由巨型桁架结构所界定的开放空间,内部架构着各种各样的可移动建筑单元。同时,除了一些像剧院这样的封闭空间,大部分单元是开放的,由此实现空间之间复杂多变的视线关系——空间中的人既是观众又是表演者,通过看到和被看到的交流,激发出多样的行为和事件。

为了实现身体与空间的适应性和动态性,可变的结构和构造技术仅仅是欢乐宫的基础,更为重要的是来自人与建筑交互模型的系统性科学的支撑。普莱斯坚持,由于没有人可以提前知道人们在空间中不断变化的需求和欲望,因此欢乐宫绝不可以简单地设计成一个根据预设需求而变化的回应性程序,而必须是一个可以不断预测和适应未来变化的动态系统。为此,普莱斯和利特尔伍德邀请控制论科学家帕斯克加入项目团队。

然而,从空间响应到空间交互的转变不仅需要技术上的进步, 还带来了观念上的转变。为了实现面向未来的交互,空间不仅要具有响应性,还需要有智能性——在与人的交互适应中主动反馈、共同进化。而在帕斯克看来,这种主动反馈本身便是一种主动控制的机会。空间具有智能,意味着其不仅要包含接受用户信息的感知装置和驱动建筑运动变化的机械装置, 还需要有处理反馈信息的储存和计算设备。这些设备的算法架构本身无法避免地带有附加的意图,而这些意图将会在与人的交互反馈和相互适应中不断影响人的意图,进而“控制”人的行为。正如我们从帕斯克工作档案的表述中发现的,欢乐宫不再是“激发”(motivating)身体行为的空间,而是“修正” (modifying)身体行为的机器。最终,欢乐宫从一个欢乐的“街头大学”变成了一架自动化社会中的控制机器。

SEEK

同时期,在大西洋对岸的波士顿出现了一个具有相似背景和目标的项目——SEEK。这个项目由计算机科学家尼古拉斯 · 尼葛洛庞帝(Nicholas Negroponte)所领导的麻省理工学院建筑机器实验室(Architecture Machine Group,是麻省理工学院媒体实验室的前身)研发。尽管没有控制论学者的直接参与,但无论是建筑机器实验室本身的计算机科学和媒介科学背景,还是尼葛洛庞帝个人受到的来自帕斯克的影响,都为这个项目打上了“控制论”的标签。

20世纪70年代前后,尼葛洛庞帝一直在探索人机交互,希望通过与真正智能的机器进行协作或交互,在相互适应的过程中实现人的自我学习和能力提升。为了实现这个想法,尼葛洛庞帝与里昂 · 格罗西尔(Leon Groisser)合作带领建筑机器实验室,在1967年到1985年间进行了一系列关于人机接口和智能工具(环境)的实验,SEEK项目便是其中之一。尽管SEEK是一个纯粹的实验室项目,未涉及欢乐宫所关注的空间实践问题,但它从智能算法技术的角度探索了在控制论系统中实现空间与人的交互适应的可能性。

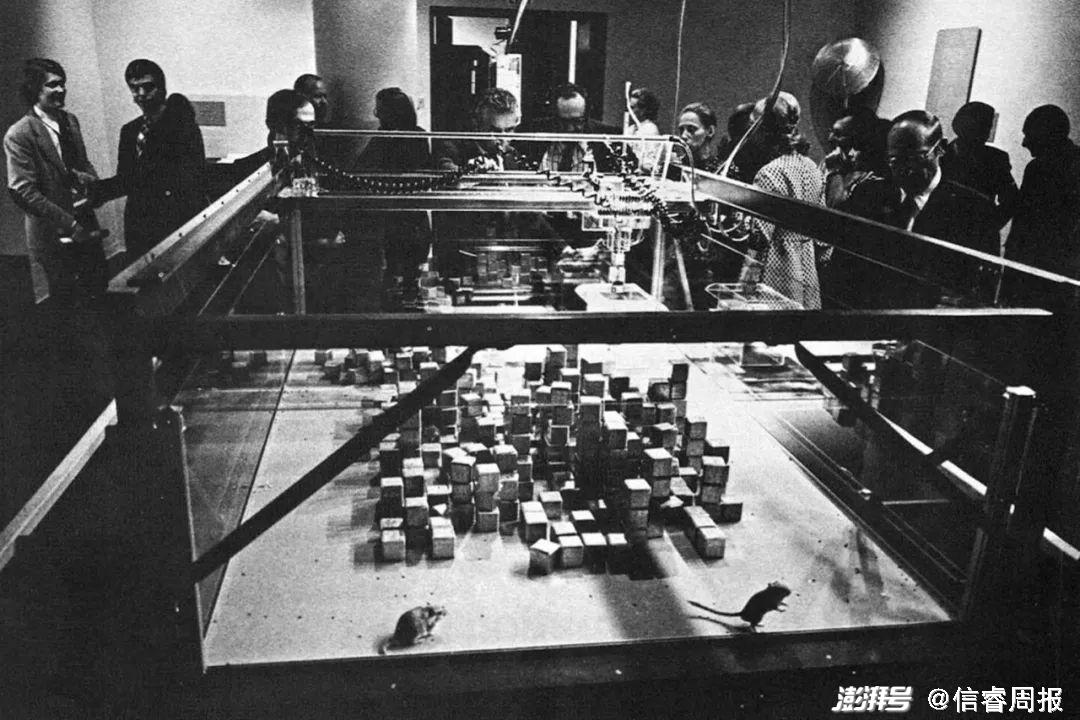

SEEK项目在波士顿犹太博物馆的艺术展“软件”中展出。图片来自“软件”展览手册(1970),由本文作者提供

SEEK项目团队选择了沙鼠作为实验对象,以探索智能控制的环境如何与栖居者互动。从外观上看,SEEK项目像一个巨大的“鱼缸”,内部铺满了由立方体木块堆砌而成的“居住环境”,实验对象沙鼠生活于其中。像欢乐宫一样,SEEK也包含了一整套交互系统,包括接收来自环境的视觉信息的感知器、操控立方体木块进行移动的机械臂效应器,以及在二者之间处理和反馈信息的算法处理器。理论上,这座为沙鼠建造的“智慧城市”可以不断地在信息交互反馈中学习沙鼠的行为模式,预测它们对未来路径的选择,及时在三维空间中不断地重新配置街区形态,最终在系统趋向内稳态的过程中实现环境与沙鼠之间动态且相互协调的状态。SEEK项目曾在1970年波士顿犹太博物馆举办的艺术展“软件”(SOFTWARE)中展出,如展览手册所示,SEEK项目提出了一种“计算化环境中的生活” (Life in a Computerized Environment)的愿景。

波士顿犹太博物馆的艺术展“软件”海报。图片来自“软件”展览手册(1970),由本文作者提供

然而,和欢乐宫一样,SEEK项目最终也失败了。在实验过程中,沙鼠不断撞倒木块,计算机储存的空间配置与现实环境严重不匹配,计算机的预测也与沙鼠的行进路径不一致。事实上,在有限算力的条件下,计算机为了处理来自环境的信息, 需要将其化约为具有一定规则或一定体量的数据,这个过程也是将“自然”的环境进行简化和理性化的过程。而在真实的环境中,沙鼠的自然行为会有许多难以计算和预测的变化。正如尼葛洛庞帝最终认识到的,为了实现这种高度智能化和适应性的环境,计算机必须“能够和我们成为朋友,能够理解我们的隐喻”,能够以更加复杂、非线性的方式去预测和处理“突发事件”。这对那个时代的计算机来说是难以完成的,也是SEEK 项目失败的直接原因。

智能,是“控制”还是“解放”?

作为“控制论建筑”的两个代表性项目,欢乐宫和SEEK无论从背景、目的还是技术路径来说都十分相似,而且最终都以失败告终。欢乐宫是因为社会政治原因而未能建成,SEEK则是因为当时的技术限制而没有实现实验预期的结果。在20世纪60年代自由欲望高涨的文化背景下,欢乐宫和SEEK的失败同时揭示了控制论视角下适应性环境的悖论:人与建筑的交互适应性要求建筑本身的智能化,智能化意味着建筑必须具备算法处理器,而算法处理器不仅必然涉及信息反馈时带有的特定意图,而且在技术限制下往往需要对自由变化的环境进行简化处理。因此,从这两个项目来看,无论是建构与自由身体行为高度匹配的智能空间,还是通过自由变化的空间真正解放身体,都是难以实现的。

当然,回溯这两个失败的项目并不是为了阐释控制论和建筑学之间不可调和的矛盾,而是希望启发关于当代智能化、适应性环境的反思和探索。诚然,当今我们拥有了更先进的可变结构和构造技术,也有了更先进的感知和计算设备,但是这个问题仍然值得我们不断去审视和发问:智能的建筑环境是否在以一种计算机中被过度意图化和理性化的方式运转?并且,这个问题可以超越建筑学领域,投射到关于日常智能工具、互联网、大众媒体等更为宽泛的对象上。

尤其是在当下,当虚拟媒介不断侵蚀着物质基础、外接技术不断挑战着生命机能、智能算法不断瓦解着感性冲动之时,我们该如何抵抗社会文化裹挟、技术科学规训和空间环境控制?希望这两个项目可以为我们带来一些启示。

参考文献

ALEXANDER C. A Pattern Language:Towns,Buildings,Construction[M]. New York: Oxford University Press, 1977.

ALEXANDER C. Notes on the Synthesis of Form[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1964.

Cedric Price Archive, Canadian Centre for Architecture[A/OL]. https://www. cca.qc.ca/en/archives/380477/cedric-price-fonds/396839/projects.

EVERSOLE B. Occupy the Fun Palace[J]. Thresholds, 2013: 32-45.

HAYLES N K. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics Literature, and Informatics[M]. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1999.

MATHEWS S. The Fun Palace as Virtual Architecture: Cedric Price and the Practices of Indeterminacy[J]. Journal of Architectural Education, 2006: 39-48.

NEGROPONTE N. Reflections on Computer Aids to Design and Architecture[M]. New York: Petrocelli/Charter, 1975.

NEGROPONTE N. The Architecture Macine: Toward a More Human Environment[M]. Cambridge: The MIT Press, 1972.

PASK G. The Architectural Relevance of Cybernetics[J]. Architectural Design, 1969: 494-496.

STEENSON W M. Architectural Intelligence: How Designers and Architects Created the Digital Landscape[M]. Cambridge: The MIT Press, 2017.

WIENER N. The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society[M]. London: Free Association Books, 1989: 15-27.

(原载于《信睿周报》第87期)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司