- +1

曹禺:总是会有一个地方让你产生非写不可的冲动

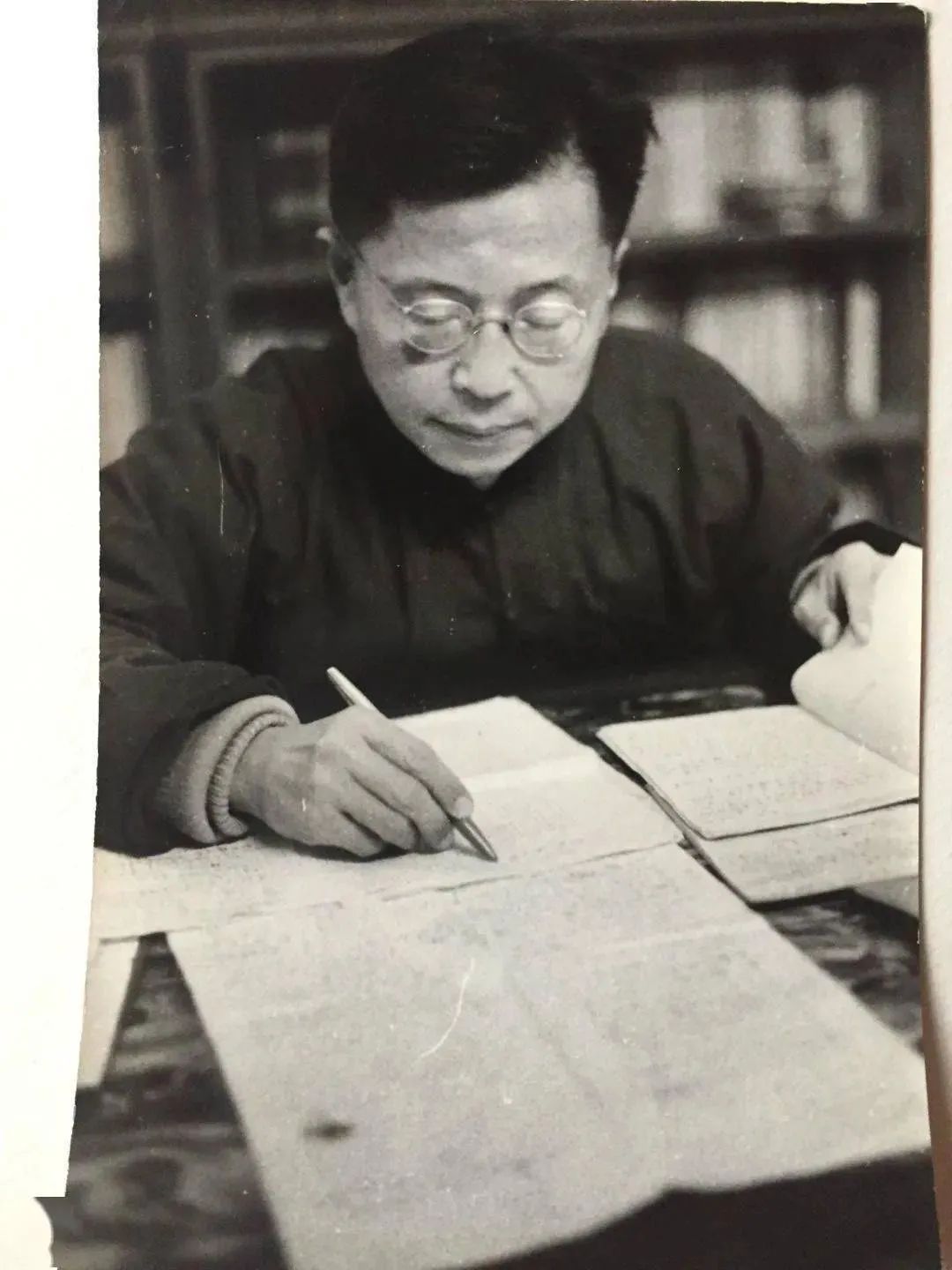

写作时的曹禺

和剧作家们谈读书和写作

文|曹禺

关于《北京人》的写作

大家希望我谈谈《北京人》的创作,我先谈一下《北京人》是怎么样的一种戏。有人曾说《北京人》是作者唱出一首低回婉转的挽歌,是缠绵悱恻的悲剧,是对封建社会唱的一首天鹅之歌。这些说法我都不同意。我觉得《北京人》是一个喜剧,正如我认为《柔密欧与幽丽叶》是喜剧一样,《柔》剧中不少人死了,但却给人一种生气勃勃的青春气息,所以是喜剧。我觉得喜剧是多种多样的。莎士比亚的喜剧是浪漫的喜剧,针对社会和现实,又在幻想中对人性进行描写或作善意的嘲讽。莫里哀的喜剧是针对当时的社会和宗教,针对当时贵族人物和暴发户的丑态进行讽刺,从中找出许多可笑的地方加以对比,成为喜剧。果戈理的喜剧带有沙俄时代的风味,只有沙俄时代才会产生《钦差大臣》这样的喜剧。它对沙俄的官僚政治进行辛辣的尖锐的讽刺。总之,喜剧都是使人发笑的,使人感到人性的可笑,行为的乖谬和愚蠢。

我说《北京人》是喜剧,因为剧中人物该死的都死了,不该死的继续活下去,并找到了出路,这难道不是喜剧吗?至于说到这个戏的调子沉闷一些,忧郁一些,这是我对那个时代的感觉。那个时候死气沉沉,这样写比较贴切。

《北京人》是怎样写出来的呢?我说还是从人物那里来的。一切戏剧都离不开人,离不开人的心理和行为。这个戏中的人物在生活中都有影子,如曾浩,我就见过一个很有学问的名教授,和一个青年女子有某种感情上的来往,实际上是剥削别人的感情。我对此深有所感。我从他的灵魂深处构思出了曾浩。他的故事并不长,也不热闹。同时我也见过,一些年龄大还没有嫁出去的女孩子寄居在姨父家里,她们当然不像愫方那样,但有几分相似。曾浩的家也有出处,我考清华大学之前,寄居在一个姓于的大家里,他的房子很多,一个套院一个套院的。他承继了祖父的家产,曾经很有钱,当时已经败落了。不过他还有包车,偶尔也上馆子吃饭。到了晚上,他家的少爷、小姐们抽鸦片、赌博 。他们把家中贵重的古董都拿出去变卖,这给我的印象很深。这些少爷中就有曾文清的影子,他懒得要死,整天没有事做,不过没有曾文清那么风雅。我还有一个活的曾文清的影子,就是我的哥哥。他也抽鸦片,没有曾文清儒雅。我父亲的脾气很暴躁,有一次一脚把我哥哥的腿踢断了。我哥哥就出走,从天津到哈尔滨,过了一个冬天,他又回来了,但不敢进家。后来母亲托人把他弄回来。他回家后,我的父亲不和他说话。有一天我父亲在楼下看见我哥哥在抽鸦片,他向我哥哥跪了下来,对他说:“我是你的儿子,你是我的父亲,我求你再也别抽鸦片了。”我父亲把这件事情告诉我,给我留下很深的印象。《北京人》中写曾浩跪下来求曾文清不要抽鸦片,就是根据这样一件真事构思的。

愫方在剧中是一个重要人物,我是用了极大的精力写她的,可以说是根据我的爱人方瑞的个性写的,她在十年动乱中逝世。回忆起写这个人物,也可以说是对她的纪念。我的已逝的爱人是安徽名书法家邓石如先生的几代重孙女。会写一手好字,会画画,很文静,跟我守了一生。她的文静很像愫方,不过没有愫方坚强、忍耐的一面;也没有愫方那么不可言传的痛苦。当然在十年动乱中,“四人帮”迫害我,她也和我一起受苦。她就死了。愫方的“方”是我已逝的爱人方瑞母亲家的姓,她也可以说是方苞的后代,“愫”是她母亲的名字“方愫悌”中的“愫”。我确实是想着她而写“愫方”的。我把她放在这样一个环境中来写。当然她的家庭和愫方完全不一样,她父亲是日本帝国大学毕业的一个很有名的大夫,妹妹是一个很进步的学生。

我们写剧本一定要有真情实感,总是会有一个地方使你激动,让你产生非写不可的创作冲动,于是你就把许多事情集中和贯串在一起。创作不是照猫画虎,把见过的东西如实写出来。即便是写实主义大师如巴尔扎克、左拉,也不是这样,否则就是照相,而不是绘画了。创作要有想象、联想或幻想,所谓结构不是东一块、西一块的补贴和拼凑,要把活生生的人物放在具体的天地和环境中去思想和行动。

舞台上的青年曹禺

《北京人》中的人物江泰是根据我在抗战时在四川的一个小城里遇到的一个法国留学生而写出来的。这个法国留学生和他爱人住在老丈人的家里,是一个乐天派。别人都在抗日,他整天钓鱼,快活得很。每次见到我都东拉西扯,高兴极了。他不像江泰那样有满腹牢騷。我父亲还认识一个法国留学生,是研究科学的。在那个时代,搞科学是很不得志的,他不会做官,很失意,常常和我父亲穷聊。江泰这个人物就是取材于这些生活中的人,或者还包括我的某种幻想。我们有时写东西,就是各种联想加上自己的幻想创造出人物来的。这些人物不是假托出来的,他们都像真人似地存在自己心里。很多作品中的人物就是这样孕育出来的。例如阿Q,鲁迅真正看见他了吗?还是他运用想象,在真正的生活的观察和分析的基础上创造出来的,这种写作的本领,有时的确有些神秘,连作者自己也不知道笔下的人物是怎么活起来的。

思懿这个人物在生活中也有原型,这种人我见得很多,印象最深的是某个学校校长的夫人,嘴上很刻薄,但不是那么凶残。剧中其他人物如瑞贞和曾霆也是我在生活中见到的人物。我有一位朋友,他的哥哥三十六七岁,就有十七八岁的儿子和儿媳。我到过他们家,见到这对年轻的夫妇,他们叫我叔叔。这对小夫妻并不相爱,女的经常回娘家,后来我听说一个自杀、一个病死了。我没有把瑞贞和曾霆写成这样,因为我不忍心这样写他们,那样写就太残忍了,我写瑞贞要挣扎出来。

关于剧中的音响效果的处理,我写剧本是很注意音响效果的,它帮助烘托气氛,增强特定环境的真实感。例如在城墙上吹号的声音,尤其是傍晚,乌鸦在天上飞,令人倍感凄凉。当我十岁时,父亲在宣化做官,带着我,每当傍晚,有个号兵在城墙上吹号,很单调。我听起来感到那么孤独,也许想到自己没有母亲,也许想到许多悲哀的事,让我那么悲伤。

我为什么要写《北京人》呢?当时我有一种愿望,人应当像人一样地活着,不能像当时许多人那样活,必须在黑暗中找出一条路子来。我当时常常看到周围的人,看他们苦着,扭曲着,在沉下去,百无聊赖,一点办法也没有。我感到他们在旧社会中所感到的黑暗。我想好人应该活下去,要死的就快快地死吧,不要缠着还应该活下去的人。这是我当时的想法。

曾文清这个人物并不是那么值得怜惜,愫方因为没有见过什么世面,在这么一个小的圈子里生活,她把感情寄托在曾文清身上。他代表了她的青春、生活的向往,甚至代表着她活着的目的。如果我们说愫方为什么这么无聊,这么可怜,这么没有意义,这有什么办法,因为她生活的圈子就这么大。她明明知道文清抽鸦片,还把感情交给他。他们之间互相忍耐,封建的礼教和礼仪束缚着他们,文清根本就挣扎不出来,尽管他不是坏人,却把愫方拴得很紧很紧。他们的关系怎么办呢?中间还有一个思懿,感情是不可能有出路的。愫方很坚强,也很善良,曾浩把她也拴得很紧。

我在《北京人》里把袁任敢写成人类学教授是有意义的,他不仅研究北京猿人,还研究人类学。剧中映出过猿人的影子,我想到罗丹雕塑的思想家(Thinker)的塑像,浑身是肌肉,很有力量。剧中袁任敢说:“那时候的人,要喊就喊,要爱就爱……他们是非常快活的。”有人说我在提倡恢复原始状态。我没有这个意思。我当时感到人在受着各种束缚,应该打破它。我借袁任敢说出这样的话。我希望有一种没有欺诈,没有虚伪,没有陷害的世界。

当然在当时是不可能实现的。我感到旧社会生活的不合理,需要把这种沉闷的生活炸开。剧中我还写江泰跟袁任敢谈完话以后,心里快活极了,说他说得对,不能再对了。接着就说他们现在过的是什么日子,成天希望、希望,而永远没有希望。这是一种对比,是我的一种比较明确的思想。我写戏时,有这种明确思想还是较少的,这是我写这个戏的主要动机,要打破幽灵所居住的国家。“五四”以来有这样一种文学,要打破封建桎梏。我的戏虽然没有这样直说出来,但我绝不是宣传什么原始主义。

我写戏不是从主题出发,而是从生活和人物出发的。我写《雷雨》时,并没有明确要通过这个戏去反封建,评论家后来说这里有反封建的深刻主题,我承认他们说得很对,但我写作时不是从反封建主题出发的。写东西如果先有主题,然后搜集材料再写下去,在我来说是很费劲的。我已经试过几次,结果都失败了。我想写作要有对生活的真实感受,逼得你非写不可,不吐不快,然后写出来的东西才是浑然一体的。剧本的思想,评论家能分析出很多道理。而我个人的写作经验,写作总是在个人不得不写这种劲头上,然后开始写。当时虽然并不是很清楚自己所写的东西的含义,但写着写着,就会明白起来。我写《北京人》也是这样,开始只有江泰等几个人物,后来我写出袁任敢说的那两句话:“那时候的人,要喊就喊,要爱就爱……”我才觉得这是戏的主题了。

我写这个戏时,想到一个人应该像“北京人”那样活着,要恨就恨,要爱就爱,而不能像愫方、瑞贞、曾霆他们那样,被社会捆住,他们应该有希望。

他们的腿和脚虽然已被埋在腐烂的泥坑里,他们的眼睛还在追寻着阳光,我相信他们是肯迈出来的。至于江泰和曾文清这些人,土已经埋到他们的胸口,是没有救的了。曾浩更是一个埋入土里的人了。他们的去处只有走进棺材。

抢棺材这个情节,是我过去在生活中见到的。以前老一辈的人,一过五十岁,就得备下“寿木”,他们认为这样做可以添寿。有人连寿衣都制作齐全,这类事我看见很多。这是从生活中来的戏剧情节。

1957年北京人艺《北京人》初版剧照

有一个朋友看了《北京人》,后来告诉我,说我写曾、杜两家抢棺材的情节太巧妙了。他说曾浩死抢着棺材,杜家也争着要棺材,意味着封建遗老和资本家都抢着要睡棺材,象征着封建主义和资本主义都共同走向死亡。我想这种说法并不坏,可是我写作时并没有这个意思,经评论家指出,才恍然大悟,知道这里面原来还有这么多讲究哩。我们搞创作的和搞评论的还是两个不同的行当,评论家的脑子好像比我们想得更深一些。我经常读到评论我的作品的文章,他们讲的许多道理,很多是我事先没有想到的。我想,如果我写作时都想到了,道理虽然明白,如果没有形象,也是写不出作品来的。

作品的思想性是作家在生活中的真实感受并通过艺术形象展示出来的。

只要你真正地生活了,对人、对生活有真切的感受,把人写透、写深,在艺术形象中自然就蕴藏着思想性。思想性是个活的东西,如同生命和灵魂在人体内一样。凡是活人都有灵魂,艺术形象都含有一定的思想性。

《北京人》中,我寄予最深情感的是愫方,我通过这个艺术形象解决一个人应如何活着的问题(当然这是我现在的想法)。生活不是痛苦、受罪、受折磨的,生活应该是幸福的。愫方在极度痛苦中产生了极其变态 的心理,剧中有一段台词是写她的这种心情的。她抛弃了自己的一切,很像中世纪的苦行僧一样,不要幸福就是幸福。她的感情是我们今天的人所不能理解的,但这就是愫方。人是复杂的。我在《北京人》中把人的这种复杂性挖了一挖。

曾文清和思懿感情不好,简直是一对冤家。可是恩懿又突然怀孕了。已是四十多岁的人,又要生孩子,多么可笑啊!难道曾文清不爱愫方,不讨厌思懿吗?思懿却偏偏在曾文清要走时怀了孕。这就是人物、也是生活的复杂性。

剧中江泰对曾浩是憎恶的,对他轻蔑到了极点,可是当棺材要被抬出去的时候,江泰有个神来之笔,说等等,他要去朋友处借钱替曾浩还账,以便把棺材留下来。而他的老婆文彩说江泰一贯说话算数。其实江泰何曾说话算数过?奇怪的是曾浩还是真的相信了。

当棺材被抬走的时候,曾浩还想着江泰怎么还不来呢!剧中还有一段描写,曾浩的棺材被抬走时,碰到墙上了,曾浩非常着急,拼命地喊:这是四川漆呀!其实棺材早已是杜家的了,他竟然忘记了。

我写《北京人》的时候,感到剧中人物个性的魅力,使你着迷,使你非按照人物的性格逻辑写下去不可。当人物在你写着写着忽然活起来以后,他们就会按照逻辑活动起来,比你想的复杂得多,有趣得多。有的使你不得不推翻你原来的写法。这是什么逻辑?也许是写作的逻辑、想象的逻辑?或者是最深的生活逻辑渗透在里头。我也讲不清楚。真是可以意会不可以言传啊!

例如剧中江泰读《麻衣神相》对照镜子一节,说道“鼻子,鼻子,我在照我的鼻子”。这一笔看起来像是废笔,其实恰恰写了江泰的个性,也是江泰这个人物最精彩的戏。这一句台词比其他许多台词更能生动地刻画江泰的个性。江泰在这里独立地生活着,他有自己的生命力。

我们观察人不能只看一眼,要多看几眼。写人不能只写一面,要写好多面。要从他的表面写到他的内心,从他的此一时写到他的彼一时。

《北京人》中有个大配角,就是我所说的各种音响,音响帮了戏很多忙,创造环境气氛。有的导演不太注意,戏就丢了很多。例如戏中有一台苏钟,即苏州出产的时钟,钟的嘀嗒声很迟缓,很单调,走起来慢极了,给人的感觉就是单调地活着、活着、活着,无聊地无味地活着、活着。没有这种钟声,气氛就搞不出来。这个戏的第一幕是比较快乐的,鸽子在天上飞时的哨声嚎亮悦耳。假如五六只鸽子一齐飞,那声音好听极了,给我的感觉是充满了青春的欢笑。戏开始的感情和最后的感情对比是很明显的。戏的后一部分,痛苦的事一件一件地到来,在初冬的傍晚,乌鸦呜哇呜哇的叫声,听着使人难过,还有一种水车的声音吱扭吱扭地响,非常烦闷不快。曾霆和瑞贞要离婚的时候,又有一种瞎子算命的铜锣声,这声音让人感到生命非常没有保证,人活着毫无意义。在一条深深的胡同里,瞎子半夜还要给你算命,这时候天是凉了,人心也凉了。

作家对自己的创作都不大能说清楚,我也是如此。分析作品要靠评论家。不过作家写作,对自己的感受是清楚的。爱谁、恨准、同情谁,是很清楚的。

对中青年剧作者的希望

最后我想谈一点对中青年剧作者的希望。近年来无论在杂志、电影、舞台上都出现了一批崭新的中青年剧作家的名字,这是一股蓬蓬勃勃的、不可阻挡的新力量。

看到许多新作品写得好,我异常兴奋。

我老了,岁数大了一点,写东西不像以前,缺少那种一往无前的劲头。

当然有时也还有。当我看到你们这些中青年作家,我像是被你们所感召,也就充满了干劲。我们有这样一大批热情、坦率、真诚的青年和中年作家,有理想、有抱负。你们是文艺创作中的中坚力量。你们懂得生活,有的一直没有离开工作岗位。你们在农村当过农民,在工厂当过工人,在机关当过干部或领导。你们在沸腾的生活当中,感到矛盾,解决矛盾,看见了是与非的冲突。你们有想法,你们要写作,你们有一种不可遏止的欲望,你们要为人民写出心里的话来,这是可贵的。我相信你们都是有感而发的,我从来都认为,有了真实的情感才能写出好作品。事实证明,确实如此。

但是,我想到作为一个作家,还有一些问题可以考虑:第一就是要开扩眼界。

如何开扩眼界呢?首先要从生活中开扩眼界,我们身边有各种各样的灵魂,有一声不响、埋头苦干的英雄,有工作起来就要有声有色的英雄。我们身边有卑贱的灵魂,苟苟且且,见别人比他好,就妒忌、打击;得起意来,就欺上瞒下,营私舞弊,无视党纪国法,做那些见不得人的事,终于毁灭了自己。我们身边有许多普通人,看来是做着平凡的工作,心里充满了忘我的精神,做了很多有意义的事。他们心里爱祖国,爱人民,爱社会主义。但他们没有像那些卖嘴皮子的,说个不停。他们只是默默做他们应该做的。祖国离不开他们,他们是让祖国站起来、富起来的基本力量,他们是伟大的。

人心不同,各如其面。有多少人就有多少不同的身世、心理,不同的精神面貌,我们要放开眼界看到更多人的心灵。要不怕艰难,探索他们的灵魂深处,是高贵的还是龌龊的?亲爱的作家们,不要满足于已有的生活知识,不要满足于已经知道的人物性格。只有勇敢地、艰苦地探索人物的灵魂,在生活中开扩眼界,才知道应该写哪一种人,甚至于怎么写。这些生活会告诉我们的。

工作中的曹禺

再就是从书本上开扩眼界,这就是我们这次读书会的重要性。古往今来,有多少经受过历史考验的大作品。中外古今,我们的前辈给我们留下极其丰富的伟大著作。我们也许读过一些,还是读的不够多;有些作品读了,但是还没有读透。中国的、外国的,我们要广泛地浏览,遇到自己喜欢的,真心喜欢的就要用心去读,多读几遍,读到真懂得作品的精神、作品为什么那么吸引你为止。无论是小说、戏剧、诗歌、历史、哲学,都有我们非读不可的书。这些书会启发我们,开扩我们的眼界,使我们分清楚是和非,分清楚高贵与鄙贱,使我们知道人是多么完美的一个构造。(《哈姆雷特》中有一段谈人的台词,请大家读一读。)人能改造自然,能改造世界,叫人们勇敢起来向前奋斗。

看了这些伟大的作品,能使我们明白起来,我们写作的天地是多么辽阔、深远。原来几千年来,中外多少勇敢的作家,已经在无限大的天地中为我们指出多少条道路。我们要学习生活,也要从书本中学习。我们要接受这些伟大作品的影响,在这些作品中熏陶。但是受影响、受熏陶决不是要模仿,更不是要抄袭。

模仿、抄袭是奴才干的事,我们要做作品的主人!我们是中国的作家,是今天的作家,是社会主义的作家,我们的作品必将屹立于世界,我们的作品必将贡献于人类。

现在有的文章、文艺作品不大高明,观众、读者说看了头便知道尾,看了这个,不必看那个;这种现象虽不普遍,却是对观众、读者极不负责任的表现。我们的作家,每一位都应是闯新路的探索者,而不是不动脑筋、不下苦功夫的懒汉。

第三,我想谈一下写作的标准问题。我们常说自己眼高手低,其实经常是眼不高,手才低的。眼要高了,手就高起来。——当然这也不一定。手高是要下苦功的——但是眼高是第一,就是要有一个高标准,这样才可能写出好东西。如果根本眼就低,哪里能写出什么好东西来呢?多生活、多读书可以使我们得到一个高标准。这个东西不能用尺量,也没有一定的格式,这种标准只能是在自己心里、脑子里,有一种敏锐的感觉。看古今中外的大作品,使我们知道自己的成就究竟有多大,他们的成就究竟有多高。这种标准是多少年的文化修养潜移默化得出来的。有了这种高标准的感觉,我们才知道如何修改我们自己的作品,要一遍、两遍、三遍、五遍甚至于数十遍修改而不厌倦,直到自己和读者共同认为是好文章才算数。文学史上这样的人物、这样的作品是很多的。

原载《剧本》1982年10月号,有删节

稿件初审:周 贝

稿件复审:王 薇

稿件终审:王秋玲

原标题:《曹禺:总是会有一个地方让你产生非写不可的冲动》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司