- +1

“小西西弗推石上山” | 逝者 柳鸣九

据多家媒体发布的消息,2022年12月15日凌晨,著名法语翻译家柳鸣九逝世,享年88岁。

柳鸣九

1934年-2022年12月15日

柳鸣九,1934年出生于湖南长沙,毕业于北京大学西语系,在长达近七十年的学术生涯中,他最为读者熟知的身份是中国“萨特研究第一人”。2018年,柳鸣九被授予中国翻译界最高奖——翻译文化终身成就奖。于他而言这是一份意外犒赏,因为在他的多个身份中,比如理论批评家、中国社会科学院“终身荣誉学部委员”、散文家、出版家……“翻译家”往往是靠后提及的。

他一生中曾出版40余部专著译著,《磨坊文札》《局外人》《莫泊桑短篇小说选》《小王子》《雨果论文学》等译作占15卷《柳鸣九文集》的最后3卷,柳鸣九坦言对此“深感寒碜”。然而,翻译文化终身成就奖却给出了隆重的颁奖词:“柳鸣九先生是我国法国文学研究翻译界的领头人……”他不免揣测:“这应该不限于对我译作的肯定,也是对我为西方现当代文学译介所做的劳绩的认可。”

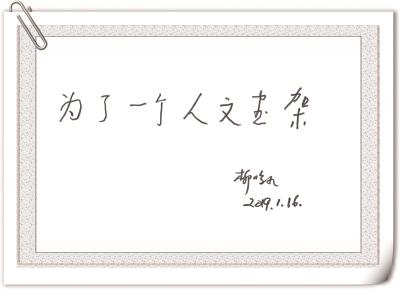

柳鸣九将他涉足的领域作了划分:法国文学史研究和文艺理论批评是主业;编书、写散文、翻译是副业。他曾在多篇文章和不同场合表达过自己“为了一个人文书架”的人生追求。他主编的《法国文学史》(三卷本)荣获首届国家图书奖,直到今天,这部著作仍是中国文坛规模最大的多卷本别国文学史。

正是通过这个“书架”,我们遇见了《变形记》《局外人》《尤利西斯》《荒原》《追忆似水年华》……现在的年轻读者可能很难想象,如今已得到公认的西方现当代文学经典,彼时被贴上“衰颓”“腐朽”的标签并被长期拒之门外,正是柳鸣九提出文学“共鸣说”,大声疾呼“给萨特以历史地位”。

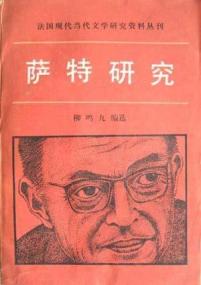

萨特宣扬的“自我选择”在大陆另一端收获了回响。中国一度掀起了一股“萨特热”,当年的畅销之作《萨特研究》即出自柳鸣九之手,时人多认为,是柳鸣九最先将“萨特”引入了中国。

作为国内著名的法语译者,柳鸣九推崇钱钟书的“化境”说,他不建议用“信、达、雅”来衡量翻译的优劣。他认为翻译建立在对文本浅表之意与深藏本意的了解之上,最终用纯正的修辞学表达为本国的语言文字。

当被问及为何能如此笔耕不辍?柳先生的回答是:笨鸟先飞,笨鸟多飞。“如果把我当作一个案例,那似乎可以说明:一个在起跑线上几乎一无所有的人,只要后来努力,也不见得会输。”他曾在回忆录中说:“个体是脆弱的、速朽的,很多努力往往都是徒劳的,犹如西西弗斯推石上山。但愿我所推动的石块,若干年过去,经过时光无情的磨损,最后还能留下一颗小石粒。若果能如此,也是最大的幸事。”

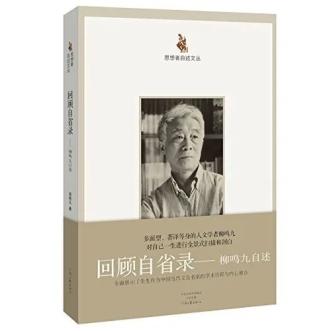

下文摘编自《回顾自省录:柳鸣九自述》,节选发出,以示缅怀。

我把萨特堂而皇之引进

社会主义中国

“中国萨特研究第一人”,这个加在我头上的称号,从第一秒钟起,就使我深感受宠若惊,其中又混杂着几分纳闷,因为这是一顶颇有分量的冠冕,而我却不知道其原创者为谁。

《萨特研究》

柳鸣九主编

中国社会科学出版社 1981

这无疑是文化舆论界的溢美之词,却也并非信口开河、胡吹乱捧,而是事出有因、有根有据,其事由存在于20世纪80年代初的文化学术的历史过程中,也算那个时期众所周知的一个“公共事件”,因此,当人们做相关的历史回顾时,就自然会记得这一“时代的履痕”。

事情得从1978年说起。

此君学得日丹诺夫的母语,便奉苏式意识形态教条为终身信仰,摈拒“与时俱进”的智慧,又因善于经营权势人脉而在研究所、学术界炙手可热,成为一位“亚权势”人物,从此在本单位以做政治思想裁判和维持精神道德秩序为己任,承担起在学术园地里“除虫锄草”“清污净化”的职能,确实令人有几分畏惧,其威风长期不衰。可惜一个人的精力才情毕竟有限,多用于作威作福、训斥施教,便无力做出自己的学术建树矣。虽然,身居显要的学术岗位,长期以文学史研究为本职,到头来却只有一本由几篇高调大批判文组成的文集作为其毕生唯一的“研究成果”。

如果是在“文革”以前,有这样一个扣帽子、打棍子的发言冲我而来,我肯定会感到很恐慌;但1979年的我,毕竟已经见识过、经历过暴风骤雨,多少有了一点点“临危不惧”的能力。何况,不难看出,这样一个“清污”纠偏的发言虽然有一定组织上、领导上的背景,但毕竟还不是领导上的政治判词和组织上的正式结论;更何况,当时台下的听众露出了不以为然神色者大有人在,我不仅不感到孤立,而且感到同情者、同道者颇多。不过,我婉言谢绝了一些朋友怂恿我上台答辩的情意,只打定了一个更有力的主意、更大的计划:进一步让事实说话,进一步以过硬的材料清除日丹诺夫的影响。

因为,我知道,导致这种狐假虎威、汹汹对人的“革命大批判”的原因,除有个人的某种私利目的外,主要就是对外部世界文化学术状况的愚昧无知和盲目偏见,而在社会文化生活中,只要这种由闭塞而来的愚昧无知存在着,日丹诺夫论断就必然有它的市场,有它的影响,甚至滋生繁衍。在中国,首先需要的就是实事和实话。具体来说,我“进一步让事实说话”的主意,我对“左”调大批判的回应,我的具体答辩,归结为一个行动计划,那就是:创办《法国现当代文学研究资料丛刊》。

为什么我的这个“研究丛刊”工程是从萨特入手?

首先,当然是因为他在法国20世纪精神文化领域中的分量。他不仅在小说、戏剧、政论、传记文学方面均有丰厚的业绩,是诺贝尔文学奖获得者,而且以思辨的深刻穿透力和强大论证力使其标签式的存在主义哲理具有了全球影响与世界声誉,成为整整一个历史阶段的流行时尚。

此外,他还是一个举手投足均有世界影响的社会活动家、政治思想家、时代弄潮者。在我的眼里,萨特划时代的重要性在于他的精神灵智性,而不在于其创作的技艺性。

按常情来说,这样一个思想家、文化名人理应在社会主义中国得到热情接待,理应在这片土地上得到他“存在的支点”,但另一方面情况偏偏相反,他作为思想家、哲学家、文学家却并没有得到中国的认可,更谈不上热情的接待。

1955年波伏瓦与萨特在中国访问

他只在50年代初作为国际统战对象被邀访问过中国,行程中没有任何学术文化的安排,作为一个哲学家与文学家,他并没有得到任何正面的评价,尽管他的《恶心》和极少数短篇小说也在中国得到出版,但也只是作为“供内部参考”的“黄皮书”出版的,未能堂而皇之地来到“光天化日”之下,一旦到了公开出版的范畴,有的出版说明就旗帜鲜明地划清思想界限,义正词严地把萨特称为“垄断资本主义的反动性与腐朽性在意识形态上的反映”“日暮途穷的资产阶级垂死挣扎的心理的一种表现”,甚至是“帝国主义的代言人”了。

我一直觉得这两方面的不协调、不和谐以至对立颇有那么一点“煮豆燃豆萁”“大水冲了龙王庙”,对于萨特来说固然是不公正的,对于一个社会主义大国的意识形态理论状况而言,也绝非是值得自诩的事,至少缺乏度量或者是识判有误吧。而在我看来,正因为明显悖反、明显不合理,也就最有必要去优先加以澄清和说明,因而也就必然最易于把它说明白,予以澄清,达到拨乱反正的目的,这便是我的“丛刊”从萨特切入的重要考虑。

不论是什么思想缘由,我的“丛刊”从萨特等人入手的做法,得到了真正行家的认可和赞赏,1981年我在巴黎进行学术访问时,至少向西蒙娜·德·波伏瓦和尤瑟纳尔这两位当代法国文学的名家介绍陈述了我对“丛刊”的设想,萨特的这位终身伴侣当然对我从萨特入手很感高兴、十分认同,而法国历史上第一位法兰西学士院院士尤瑟纳尔也认为我这一“切入”很有见地。

1981年,柳鸣九在法国巴黎萨特墓前

小西西弗推石上山

我生平拥有很多热心的读者(今称为粉丝),其数量恐怕相当之大,仅主动写热情来信的、索取签名的、索取赠书的、索取“墨宝题辞”的就不计其数。我视热心读者为我的上帝,倍加恪守两条原则:一条是对他们索取签名、题词、赠书的要求有求必应,而且在赠书方面格外慷慨大方;另一条是从不谋面、力避谋面,以效钱锺书那种“母鸡能生蛋即可,何必让牠见人”之智慧。

我也是一个不善于交际不善于拉帮结派的独行者,身旁左右没有一帮铁哥们儿,应该说(在文化出版领域)那点“人脉”只不过像柔弱、纤微而飘浮的细线,但问题在于我从来就没有获取任何层次的地位名分和区区几位数存款的奢望,我只是要做书、编书,为了做书、编书,我有这点人脉就足够了,对于我这样一个志愿有限的人文学者来说,我所拥有的这点人脉应该说是很丰厚、很富足、很豪华的。

如果仅从我所处的人文学界中的一隅外国文学这个领域而言,这一社会存有似乎还算得上“庞然大物”,而且,体量似乎还不小,声势颇显大。但是,在我们当前的物质功利主义张扬的社会中,我这整个的人,不过是人微言轻的“小文人”,微不足道的“一介草民”;在浩瀚的学海中,不过是“沧海一粟”;在历史长河中,不过是萤光之一闪;在辽阔的时空中,不过是一根速朽的芦苇。整个物质肉体的人及其社会存有,在时空的面前终归要灰飞烟灭,归入生存荒诞性、存有荒诞性,即使从生存的悲怆性而言,亦不过如西西弗之推石上山。

先哲加缪在他的名著中曾留下了这样一则隽永的寓言:众神为惩罚西西弗的重量,巨石总要不断滚下山来,西西弗又得把石块再推上山去,但见他全身肌肉紧绷,脸颊紧靠巨石,肩头死扛,腿脚硬撑,双手竭力前推,如此反复推石上山,永无止境……

西西弗不幸吗?加缪答曰:不!他是幸福的,因为他经历了过程,体验了奋斗的艰辛和愉悦,攀登山顶的拼搏,足以充实一颗人心。

西西弗是一个符号式的形象,是人类缩影的勾画。我没有西西弗推石上山那种悲壮和坚毅,但我也是推石上山者,算得上一个小小小西西弗,既然毕生干此营生,在回顾一生的路的时候,就不妨审视一下我推的是一块什么样的“巨石”,它究竟有多少分量,我究竟把它推到了什么样的高度,我推石上山的力量是什么,力量的源泉何在。

我往前推的这块“石”的第一大板块是文学史研究。我是学外文出身,毕生都是在中外文化交流的“桥”上讨生活,其劳作基本性质不外是“搬运”或“转运”,在中国干这一行的人为数并不少,区别就看怎么干,干的规模与技艺水平了。

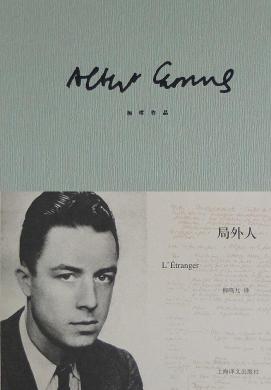

《局外人》

[法] 阿尔贝·加缪 著 柳鸣九 译

上海译文出版社 2013-8

中国人往往把在桥上做文化学术转运工作的人统称为翻译家,其实,桥上转运者的劳作远远不止于单纯意义上的翻译,翻译仅为其中的一部分,其他的劳务还有普查、探寻、发现、发掘、研究、鉴定、分析、阐释、说明、介绍、评论,这些劳作可归结为学者劳动,这种劳动不仅需要外语能力,而且需要明智的思想辨析和深刻的思考钻探力,需要对两种文化有全盘认知、互通单纯的翻译,却没有翻译那么容易出活,那么“立竿见影”。

我所从事的正是学者劳动,其劳动成果主要就是文学史论著,我作为首创者、组织者、主编和主要撰写者,完成了国内第一部多卷本国别文学史《法国文学史》,以充足、翔实的资料,比较全面介绍与论述了法国文学发展的历史过程,写得甚为用心用力,历时十几年,被评为“一部成熟的文学史杰作”,曾在全国第一次图书评奖中从数百万种参评书中脱颖而出,获得国家图书奖的提名奖(无奖金的奖),至今仍然被认为是一部“具有权威性”的书。

作为一个文学史学者,我还算一个不偏狭、不道德化的人,文学史的犄角旮旯、偏僻处我也去做过灵魂探险,曾有《法兰西风月谈》一书问世,与此有关的是主编了一套台湾版的《世界性文学名著大系》中的法国卷(二十种)和一套大陆版的《撒旦文丛》。

文学史研究是我学术文化的立足点,站在这块坚实的场地上,不仅自然而然结出了其他一些评论著作的果实,如《走近雨果》《自然主义大师左拉》《超越荒诞》《从选择到反抗》等,而且派生出、繁衍出、带动出我整个的“编书业务”,从小到大,从法国文学到整个外国文学,像雪球一样愈滚愈大,最后可达到“卷帙繁多”的浩大“规模”。

15卷的文集

在法国文学中,我的编书事业的规模和范围,从小到大完全是顺理成章的事,我从法国扩大到其他国家,恐怕就有令人侧目而视的危险。其实也不难理解,因为,法国从文艺复兴以后一直都是世界各种文学潮流和风格流派的发也就认知了或大致上就认知了其他国家、其他语种中相同相似的文学思潮流派,何况,我总是以法国文学为本,先编选出一个样本,需要扩大到其他国别文学时,再找其他语种的专家进行合作,我这一类跨国性的主编项目往往就成了。

如此成事的项目,对我来说不免有借他人之助、虚张声势之嫌,但毕竟是业务合作的一种合理合法并行之有效的方式,在这种合作中,我对自己尚有不失严格的要求,除贡献出整体的创意外,还要对规格、对种种规范提出设想、撰写出“言之有物、言之成理”的总概性的序言,并以法国部分为例,提供出完整的、周全的样本,决不当“挂名主编”“甩手主编”。

学林中的“矮个子”

每个人来到这个世界上,都要经历很多具体的社会环境:毫无疑问,家庭是“第一社会环境”,不仅从时序上排列第一,而且在起作用上,也是最直接、最经常、最带持续性的,它对一个人的影响,甚至决定性的作用是不容小视的,请允许我在这一站稍作逗留。

我父亲是一个农民出身的厨师,我的母亲出生于长沙一个城市贫民家庭,从远远近近的亲属来看,我基本上属于城市小市民阶层。

环视我周围,我这个阶层的子弟一般都只念到初中毕业就去就业了,像我这样专学外国语言文学、以外国文化研究为业的人,完全是一个“另类”,是一个意外。“大哥哥是学法国文学的!”多年后,当有表弟这样说我的时候,在我听来,语调中总有那么一点特殊的意味,就像孟德斯鸠的《波斯人信札》中所描写的那样,当一个法国人来到波斯引起了当地人的不胜诧讶:“一个巴黎人!”似乎“巴黎人”就是一种难以理解的另类。

但我也用不着妄自菲薄、藐视自卑,也用不着言过其实、夸大其词。

城市小市民阶层,无权无势、无地位,因而气度有限,风格不高,难登大雅,往往流于庸俗小气,甚至不免卑微委琐。由于生活生存的需要,它必须与文化有所接触,这个阶层倒也懂事理,明利害,不迂腐,不闭塞,也不脱离实际,善于操持常理常情,不失明智,善于保护自己,无意欺凌他人,只求过自己的小日子,“各扫自己门前雪”往往是其奉行的哲学。

在北大求学

特别值得注意的是,这个阶层由于社会环境的压力和自我生存、自我发展的需要,而具有一种奋斗的精神,自食其力改善命运的进取精神、自食其力的习性和操守及随之而来并与之相关的自我选择、自我做主的主体意识,这个阶层很少出现吃祖宗、靠门第的懒汉,很少出现满身富贵病、优越症的特殊子弟,更很少出现死皮赖脸、不务正业、游手好闲的流民,我曾经把这个阶层视为较有奋斗素质的阶层、较有活力的阶层、较有出息的阶层。我出自这样一个阶层,以上的特点和局限性我身上都有,特别是它个体的奋斗精神和奋斗智慧。

出生是一个人没法选择的,这种天生的社会环境条件,对其成员的影响是不可抗拒的。我的阶层,我的家庭,对我也有命定性的作用,在一定程度上决定了我是一无书香的草根,是学林中的一个矮个子。说到“矮个子”,并非完全是自谦之言,我的实际身高,的确只有一米六差一厘米。

谦恭的文化搬运工

一个人就这么一个先天条件,就这么一种后天环境出身,以其勤奋努力而有所作为,时至八十高龄多少也就成为一个什么的,自然,在现实生活中,在人们的口头上,也就有了这么几个称呼:学者、翻译家、理论批评家、散文作家及学界领军人物等,亦可谓对一个人的“横看成岭侧成峰”。但所有这些,不过是指此人长期从事什么职业行当,并在其中有些经验、有些劳绩而已,并没有确切标明此人在现实生活中个性化的状态,真实的、原本的个性状态,人性的真实,而且,这些称谓本来都是公共符号,并不只属于某一个个人。

综上所述,就此人的所作所为及劳绩表现而言,与其说是学者、翻译家、理论批评家、散文作家,不如说是精神劳工,是在精神文化领域里干活的人。说得更具体一点,工种是搬运,工地是在桥上,在中西文化交流的桥上。因此,确切地说,就是一个桥上的搬运工。

柳鸣九寄语:“为了一个人文书架”

在读者眼里,学者、翻译家头上总或多或少有一道光环,至少有闪亮点,要比芸芸众生高一截。其实不尽然,我等这种人也有其特定的命定的困境与尴尬,甚至是不堪与危难,原因很简单,这种人是被管理者、被安排者,他必须无条件服从并投合政治标准的规范与道德标准的规范,而在意识形态管控得更为严酷的时期,还得服从特定的艺术标准的规范,即使你遵守得再好,你所搬运的东西,即外国的精神文化产品,从本质上也是“异物”,至少是与严格的意识形态标准格格不入的,因此,搬运者总令人不放心。

2018年11月24日,柳鸣九在西西弗书店的书架上看到了由他翻译的加缪名著《局外人》。江胜信摄

在我的一生中,除本学界的师友外,我接触最多的人群就是管理者、评判者、决定者,因而“外交工作”也是我的重点,我没有多少外交才能与技巧,甚至在这方面相当笨拙,但我不失明智,坚守了几条准则。

第一条是不自恃过高、不争待遇、不讲价钱、不摆架子、不耍大牌,凡事好说话好合作,这也可以说是低姿态、软身段吧,尽可能减少利益摩擦点吧。当然,我这种放低身段,不讲价钱(用我的话来说是“只要平价”)的策略,是不及那种善于争待遇、争稿费标准的做法更能带来实际利益,事实上,我就听一位青年朋友这样对我说过:“您只要求这么低的稿酬标准,真是掉您自己的份儿。”而按我出版书籍的数量而言,我所挣到的稿费总量的确很少很少。

第二是在交往中奉行“礼多人不怪”的准则,首先要求自己至少做到彬彬有礼。必要时,则要谦恭多礼,不吝感谢感激之类的谢词,也不吝奉承性的好话,还不忌讳公开唱点赞歌。

第三条行为准则是,如果碰见什么不愉快的事,那对不起,只好请你自己一笑置之,不计较、不意气用事,以免伤了合作大局,说得明白一点就是忍气吞声、委曲求全了事。“被损害被侮辱的事”,这一辈子我碰见不少,成名以后也还碰见过。这样说的确并非夸大其词,在《萨特研究》闹得甚欢期间,我就曾被一位编辑毫无道理地狠啄了一口,其语言之刻损厉毒很有水平,令我终生难忘,林子大了,什么主动啄人成性的猛禽都有。

有了这几条行为准则,再加上更重要的一条:要出手不凡,拿出来的精神产品都要合格达标,甚至堪称上佳、独创,这样,我与出版界的合作才一直都很顺当并卓有成果。

我之所以能悟出来这几条准则,并不是因为我有多高的智商,而仅仅是因为我清醒地认识到了我自己在这个社会里只是处于关系链末端的一个精神劳工,这种命定性,是我无能为力改变的,我应有自知之明,应摆正自己的位置,谦逊多礼、低调退让才是我应该采取的面世姿态。

本文摘编自

《回顾自省录》

作者:柳鸣九

出版社:河南文艺出版社

出版年:2016-12

编辑 | Lithium

主编 | 魏冰心

原标题:《“小西西弗推石上山” | 逝者 柳鸣九》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司